LM 210 project landscape planning

(Project work 200 h; 10 cp)

In the specialization project, students can select and work on a landscape planning topic according to their individual focus and interests. Design, planning and scientific as well as scientific-theoretical work is possible.

Design work aims to develop a landscape planning concept (design) for a specific planning area and given thematic focus. Students develop a methodical approach tailored to the problem, analyze and evaluate the planning area using landscape planning methods and derive objectives, measures and requirements for solving the problem. In scientific-theoretical work, the focus is on a textual examination of a current landscape planning issue. Both approaches are combined in planning-scientific work.

In the specialization project, students can select and work on a landscape planning topic according to their individual focus and interests. Design, scientific planning and scientific-theoretical work are all possible.

Design work aims to develop a landscape planning concept (design) for a specific planning area and given thematic focus. Students develop a methodical approach tailored to the problem, analyze and evaluate the planning area using landscape planning methods and derive objectives, measures and requirements for solving the problem. In scientific-theoretical work, the focus is on a textual examination of a current landscape planning issue. In planning-scientific works, both approaches are combined.

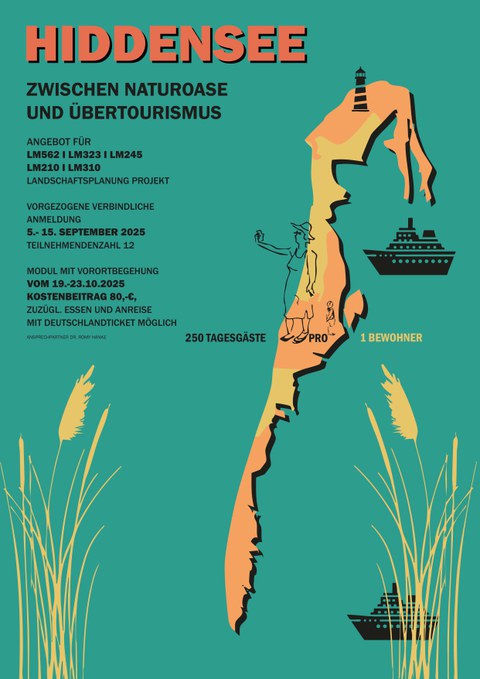

HIDDENSEE - between natural oasis and overtourism

In the winter semester 2025/26, the Department of Landscape Planning offers"HIDDENSEE - between natural oasis and overtourism" for a maximum of 8 participants in the compulsory elective module and for 4 participants in the in-depth project.

This module includes an on-site visit from October 19-23, 2025

(own contribution 80€ plus food and travel).

Attention:

Early binding registration from September 5 - 15, 2025!

Climate adaptation concept for the district of Central Saxony

Planning-scientific work (plans and text), 6 places, supervision by Dr. K. Seidler & Prof. Dr. C. Schmidt

Climate adaptation concepts have now been made mandatory for districts and municipalities in Section 12 of the Federal Climate Adaptation Act and are also becoming increasingly important in planning practice. Municipalities can dispense with a climate adaptation concept if the district has one - which is why rural municipalities are currently urging their districts to draw one up. If you want to know how to develop a climate adaptation concept, this semester project gives you the chance to learn how to do this using the example of the district of Central Saxony. You should have good GIS skills. In the first two phases of the project, students will work in teams of two. First, the current climate projections are evaluated under supervision. The teams of two will then work on different thematic focuses of analysis and evaluation, such as the vulnerability of forests or open agricultural land or of species and biotopes. Tried and tested assessment methods are available. The final phase of the project then takes place in individual work. Here, you can go into more detail individually and summarize planning recommendations for the district.

Strong trees! How can we get more trees in our cities?

Scientific work, 4 places, supervised by Dr. M.v.Gagern & Prof. Dr. C. Schmidt

In many cities, more trees have been felled in recent years due to vegetation damage than could be replanted at the same time. The urban tree population is therefore tending to decline and is also being rejuvenated by the loss of old trees, whereby younger trees are still far from having the full effect of old trees and therefore the replanting of many more trees would actually be necessary to maintain the status quo. Temperatures will continue to rise, heat waves and heavy rainfall events will increase. If we want to effectively counter the consequences of climate change, we must not only succeed in maintaining the existing tree population, but also in massively increasing it. But how? One of the main problems lies in existing buildings. We can establish new trees for new development areas via green plans and development plans. However, the majority of our cities have already been built. How do we manage to increase our tree population there? The semester project is looking for instruments to preserve the tree population in existing buildings on the one hand and to expand it in a targeted manner and on a massive scale on the other. Do tree protection statutes or the comparatively new greening statutes help here? How do these differ from design statutes? What other options are there, such as tree donations, and what contribution can they actually make? Which instruments have we perhaps not yet considered? We want to hold discussions with stakeholders, get to know the approaches of various major cities in Germany and ultimately derive concrete recommendations by comparing these approaches, develop ideas and work out best practice examples that provide encouragement. In the first research phase, we will work together in teams of two. Internet-based research will be carried out on greening, tree protection and design statutes throughout Germany that are not older than 10 years and will be analyzed and compared in terms of their specific provisions for tree protection and replanting. In addition, telephone interviews will be conducted with stakeholders in order to better understand the opportunities and limitations of the instruments and to collect good examples. Internet-based research is also required for the best practice approaches. After the interim presentation, the aim is to process the experiences in a targeted manner in a toolbox. The aim is to make suitable recommendations for practical planning, which can go as far as defining texts or orientation values for tree donations and should be illustrated with examples. Strong trees for the future!