Sennheiser TeamConnect Bar M & Ceiling M

Die Sennheiser TeamConnect Bar M ist ein Kombigerät aus Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für kleine bis mittlere Räume. Es verfügt über keinen Codec bzw. OS, daher muss also ein anderes Gerät die Einwahl in eine Videokonferenz übernehmen, typischerweise ist das ein Laptop oder PC. Ausserdem ist sie zum Zeitpunkt des Tests (Q4 2024 + Q1 2025) die einzige Videobar, welche über eine Dante-Schnittstelle verfügt.

Eine Vorbemerkung: Dieser Testbericht ist sehr lang. Das liegt zum einen daran, dass es ein Kombitest von der TCBM zusammen mit dem Deckenmikrofon TeamConnect Ceiling M ist und zum anderen daran, dass die Konfigurationsmöglichkeiten durch die Sennheiser Control Cockpit Software sehr stark ansteigen. Daher gibt es ein tl;dr dieses ausufernden Tests am Ende dieser Seite.

Ferner ist die Struktur des Tests so aufgebaut, dass die Geräte- bzw. Softwareunterpunkte jeweils nur die Themen an sich beschreiben ohne unsere eigene Meinung und Erfahrungen einfließen zu lassen, wohingegen der Erfahrungsteil genau diesen ausgelassenen Part beleuchten soll.

Inhalt

- Allgemein

- Sennheiser TeamConnect Bar M

- Sennheiser TeamConnect Ceiling M

- Sennheiser Control Cockpit Software

- Erfahrungen

- Fazit

Allgemein

Anschlüsse

- 1x USB-A

- 1x USB-C

- 2x HDMI

- 2x Dante - Ethernet (PoE & Control)

- Bluetooth

Abmessungen und Gewicht

- Bar: 93 mm × 750 mm × 72 mm (Höhe × Breite × Tiefe) bei 2,5 kg Gewicht

- Mic: 407 × 46 mm (Durchschnitt × Höhe) bei max. 4,9 kg Gewicht

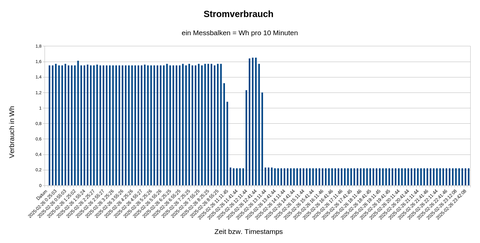

Stromverbrauch

- Die Bar selbst hat im Standby eine Leistungsaufnahme von ~1,3 Watt, in einer Videokonferenz haben wir in der Spitze einen Verbrauch von etwas über 9 Watt gemessen. Dieser Wert schwankt natürlich, da er abhängig von vielen Faktoren wie dem Redeanteil der Remote-Teilnehmer oder den verwendeten Features ist.

Anmerkung zum Bild: Das Strommessgerät liefert alle 10 Minuten einen Wert, wie viel Energie in Wattstunden (Wh) in diesem Zeitraum verbraucht wurde. Um einen unangenehmen Begriff wie "Dekawattminuten" zu vermeiden, muss also der Wert mal 6 genommen werden, um die reale Menge an Wattstunden zu bekommen. Zu Peak-Zeiten wurde in der Videokonferenz also ein Leistungsbedarf von ~10 Watt gemessen.

Interessant hierbei ist der "Hibernation"-Mode, in dem die Bar in eine Art Energiesparmodus geht, wenn sie lange nicht benutzt wurde. In diesem Modus verbraucht sie recht konstant 1,32 Watt.

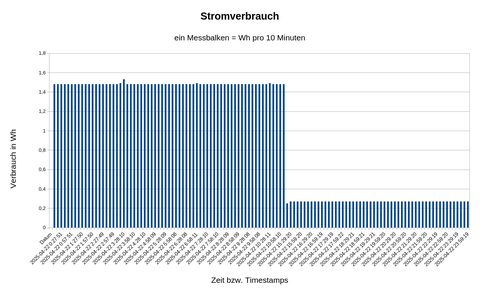

- Das Mikrofon hat einen recht konstanten Energiebedarf von ~7,2 Watt:

Diese ergeben sich aus der oberen Grafik wie folgt: TCCM + PoE Injector erzeugen zusammen einen Strombedarf von 1,48 Wh für den gewählten Zeitraum, also 10 Minuten (Linke Hälfte des Diagramms). Somit sind das 8,88 W in der Stunde (1,48 * 6). Der Injektor selbst fordert 0,27 W an Leistung pro 10 Minuten, ergo 1,62 W. 8,88 W - 1,62 W ergeben 7,26 W.

Eine Schwankung aufgrund von Benutzung durch beispielsweise eine Videokonferenz konnten wir nicht feststellen.

Lieferumfang

- TeamConnect Bar (S oder M)

- Montagehalterung

- Netzteil

- HDMI & Ethernet Kabel

- 3m USB-C - USB-C-Kabel

- Fernbedienung, inkl. Batterien und Halterung

- Magnetischer Objektivdeckel

- Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Herstellererklärungen, Bohrschablone

Systemvorraussetzungen:

- Windows: 10 oder neuer

- macOS: 13 oder neuer

- Android: 11.0 oder neuer

- Installierter DisplayLink-Treiber auf benutztem Betriebssystem

Sennheiser TeamConnect Bar M

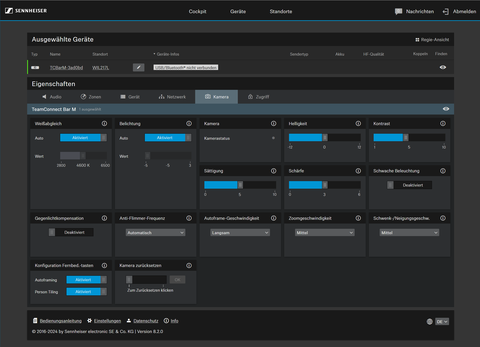

Kamera/Video

Laut Handbuch verfügt die Kamera über eine 4K Auflösung (welche aber nur intern verwendet wird), ein horizontales Sichtfeld von 115°, einen 1,5-fachen zertifizierten digitalen Zoom für Teams und einen optionalen 5-fach digitalen Zoom.

Bei Bedarf kann eine zweite zusätzliche USB-Kamera angeschlossen werden. Hierzu wird der USB-A Anschluss am I/O-Panel des Geräts verwendet. Sie wird dann ganz normal im VC-System ausgewählt anstatt der Inbuilt-Kamera. Diese verfügt dann aber nicht über die Funktionen der eingebauten Kamera.

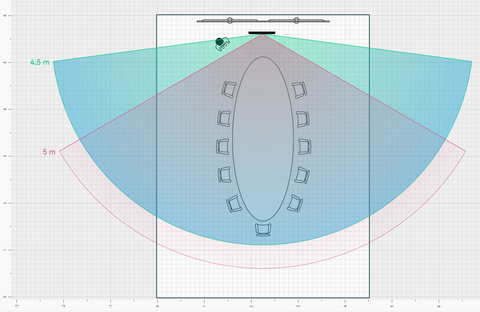

Die Reichweite der Kamera wird angegeben mit 5 Metern, im Schaubild unten als rötlich/pink gekennzeichnet.

Lautsprecher/Mikrofone

In der Bar verbaut sind vier 50mm Breitbandlautsprecher mit Passivmembran, welche zusammen einen maximalen Schalldruckpegel von 84dB SPL erreichen bei einer dauerhaften Ausgangsleistung von 20 Watt. Mikrofontechnisch sind sechs MEMS Beamforming Array Mikrofone mit einem Frequenzgang zwischen 100 Hz und 14,5 kHz verbaut.

Die Reichweite der Mikrofone werden mit 4,5 Metern angegeben, siehe Schaubild oben in türkislichem Farbton.

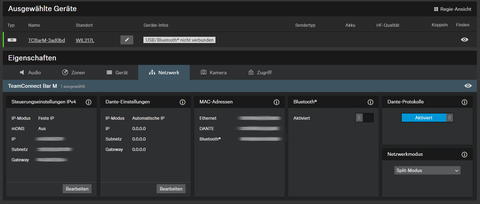

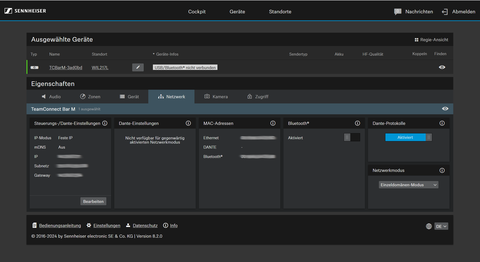

Es gibt faktisch 3 getrennte Netzwerkmodi, für die man sich abhängig von der Netzwerktopologie bzw. dem Anwendungsfall entscheiden muss:

Netzwerkmodi - Einzeldomänen-Modus

Diesen Modus verwendet man, wenn:

-

sowohl das Dante- als auch das Steuerungsnetzwerk über einen Switch konfigurieren möchten;

- nur eine IP für beide Netzwerke verwenden möchten;

-

beide Netzwerke über einen einzigen Netzwerkanschluss der TC Bar steuern möchten.

Netzwerkmodus - Zwei-Domänen-Modus

Diesen Modus verwendet man, wenn:

-

sowohl das Dante- als auch das Steuerungsnetzwerk über einen Switch konfigurieren möchten;

-

zwei verschiedene IPs verwenden möchten, um das Kontrollnetzwerk und das Dante-Netzwerk separat zu adressieren;

-

beide Netzwerke über einen einzigen Netzwerkanschluss der TC Bar steuern möchten.

Netzwerkmodus - Split-Modus

Diesen Modus verwendet man, wenn:

-

sowohl das Dante- als auch das Control-Netzwerk über zwei verschiedene Switches konfigurieren möchten;

-

zwei verschiedene IPs verwenden möchten, um das Steuerungsnetzwerk und das Dante Netzwerk getrennt zu adressieren;

-

das Dante-Netzwerk und das Control-Netzwerk über verschiedene Anschlüsse der TC Bar steuern möchten.

Weitere ausführlichere Informationen mit Bildern und Beispielkonfigurationen finden Sie im Handbuch.

Bluetooth

Das Gerät lässt sich mit handelsüblichen Bluetooth-Sendern koppeln, da es selbst ja als Empfänger agiert. Nach Kopplung kann bspw. von einem Smartphone aus Ton an die Bar gesendet werden, welcher wiederrum abgespielt wird. Auch die Verwendung des Mikrofons der Bar ist in Videokonferenzsystemen möglich. Leider funktioniert das Senden des Kamerabilds nicht über Bluetooth.

Fernbedienung

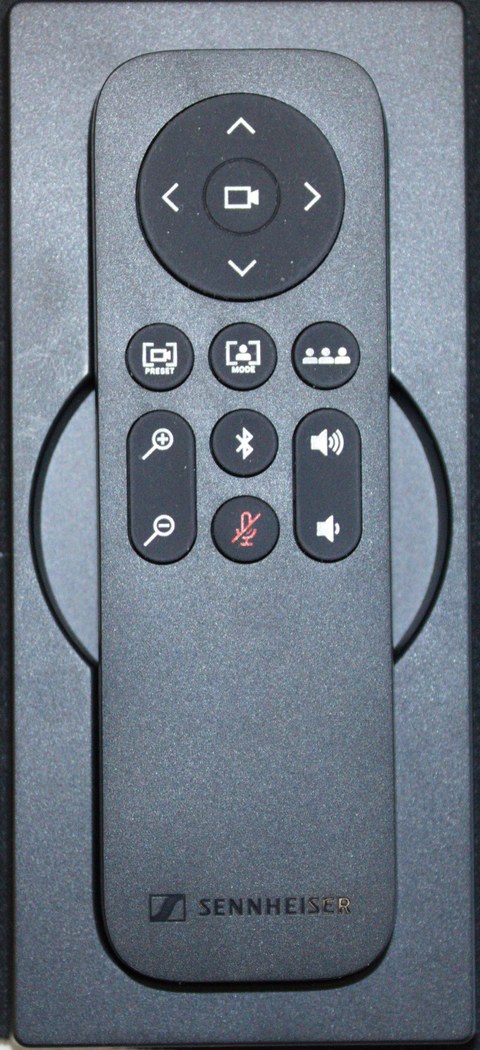

Im Lieferumfang enthalten ist eine 15 mm x 40 mm x 125 mm (Höhe x Breite x Tiefe) große Fernbedienung inklusive einem magnetischem Halter zur Montage an der Wand. Sie benötigt zwei AAA Batterien, welche im Lieferumfang enthalten sind. Die meisten der Knöpfe sind selbsterklärend, lediglich der Mode und der Drei-Personen-Knopf bedürfen einer Erklärung:

Mode schaltet zwischen Speaker Tracking und manueller Kamerakontrolle hin und her, wohingegen der verbleibende Knopf das Tiling Feature ein- und ausschaltet. Tiling setzt Personen, welche getrennt voneinander sitzen, zu einem Bild zusammen wobei jede Person eine eigene Kachel bekommt.

Die Lautstärkeränderung bzw. Stummschaltung per Fernbedienung wird visuell an der Bar über eine radial füllende bzw. rote LED angezeigt. Man kann mit der Fernbedienung die Lautstärkeeinstellung an einem angeschlossenen Laptop manipulieren, wodurch sich der Lautstärkepegel in Windows global verändert. Man kann jedoch nicht per Mute Button auf der Fernbedienung das Mikrofon in Windows stummschalten! Das ist einzig in den zertifizierten Videokonferenzsystemen wie Teams möglich.

Die Bar kommuniziert ihre aktiven Kameramodi bzw. Einstellungen über einen LED-Ring, welcher die Kamera säumt:

Sennheiser TeamConnect Ceiling M

Im TCCM sind 15 dauerpolarisierte Kondensatormikrofonkapseln verbaut, welche eine Beam Pattern Richtcharakteristik aufweisen, über einen Übertragungsbereich zwischen 100 Hz und 16 kHz verfügen, einen Signal-Rauschabstand von 77 dB(A), einen Äquivalenten Ersatzrauschpegel von 17 dB(A) und einen maximalen Schalldruckpegel von 98 dB SPL besitzt.

Es kann In eine standardisierte Kassettendecke eingefasst, direkt an der Decke festgeschraubt, per mitgelieferten Stahlseilen von der Decke abgehängt oder an einem Standard VESA 100x100 Mount angebracht werden.

Eine Stromversorgung erfolgt ausschliesslich über PoE und - wie für Deckenmikrofone üblich - muss es Teil eines Audiosystems sein und kann nicht ohne eine Form von Audiomanagement benutzt werden. Es ist jedoch möglich per Analog Out Anschluss das Gerät an ein bereits bestehenden DSP anzuschliessen. Auch eine Reihenverkabelung von mehreren TCCMs ist per PoE OUT-Anschluss möglich.

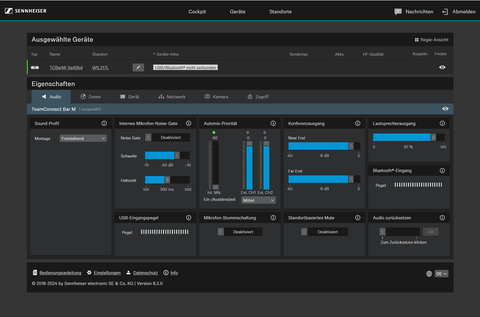

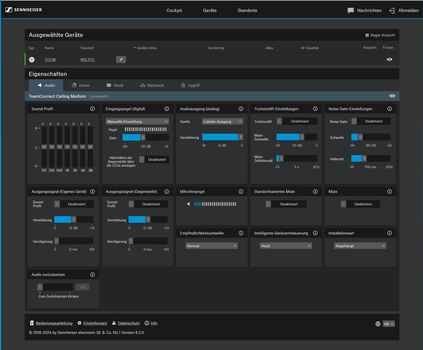

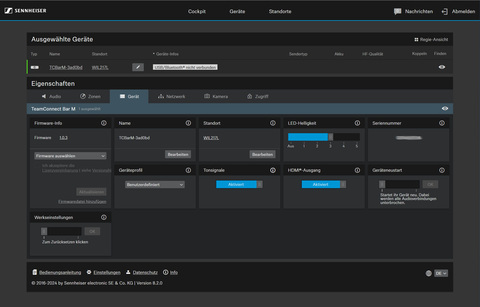

Sennheiser Control Cockpit Software

Die Control Cockpit Software ist die Managementoberfläche für unterstützte Sennheiser Geräte. Es gibt sie lediglich als Windows Applikation und kann sowohl lokal als auch als Netzwerkserver verwendet werden, wodurch sie per Weboberfläche erreichbar ist. Die Steuerung ist daher betriebssystemagnostisch, da lediglich ein Browser benötigt wird.

Die Einstellungsmöglichkeiten sind immens, was eine sehr feingranulare und an die Raumsituation angepasste Konfiguration ermöglicht.

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

© VCC

Erfahrungen

Installation / Setup

Das erste Inbetriebnehmen verlief problemlos. Nach einer rund einminütigen Bootphase schliesst das Gerät selbige mit einem auditiven Feedback ab. Möchte man das Gerät im Standalonemodus einfach als Kamera-Mikrofon-Lautsprecherkombigerät verwenden, verbindet man nur Strom und USB-C Kabel an einen Laptop und kann es fortan ganz unkompliziert verwenden. Zumindest fast: Auf der Linse der Kamera war eine schwer erkennbare aber zum Abziehen gedachte Milchfolie angebracht, was beim initialen Ausprobieren erstmal zu Verwirrung (aber auch Schmunzeln) führte, da wir dachten wir hätten einen Blurrfilter im VC-System angeschaltet.

Anders sieht es aus wenn man die Bar als vernetztes Gerät verwenden bzw. die Möglichkeit zum entfernten Management haben möchte. Etwas unintuitiv muss hierbei zwingend eine direkte Verbindung per Ethernetkabel von Control-Cockpit-PC zu Videobar hergestellt werden. Das gilt übrigens auch für das Deckenmikrofon Sennheiser TeamConnect Ceiling M. Zusätzlicher Fallstrick: der PC darf keine feste IP Adresse verwenden (was die meisten unserer Geräte haben), sonst finden sich Bar und Software nicht weil sie sich in verschiedenen Netzen befinden. Unsere Vermutung ist, dass auf dem Gerät ein kleiner DHCP Server läuft, welcher bei Direktverbindung IP Adressen verteilt, sodass sich Konfigurations-PC und Videobar im gleichen Subnetz befinden. In der Control Cockpit Software muss dann einmal eine feste IP (oder automatisch über DHCP, sofern das im vorherrschenden Netz möglich ist) eingestellt werden, sodass das Gerät im Netz von der Software aufgefunden und gesteuert werden kann.

Per default ist der mDNS Dienst angeschaltet, was prompt für elektronische Post der "digitalen Betriebsfeuerwehr der TU Dresden" gesorgt hat, da dieser Dienst von Angreifern als Verstärker bei DDoS Angriffen verwendet werden kann. Diesen empfehlen wir entweder abzuschalten oder nicht von aussen erreichbar zu machen.

Bezüglich der Verbindung von Deckenmikrofon und Videobar war unser initialer Gedanke, dass wir das Deckenmikrofon einfach per Ethernetkabel an die Bar anschließen und die sich dann gegenseitig direkt erkennen - schliesslich hat sie ja zwei Ethnernetports. Wir wollten damit die Notwendigkeit umschiffen uns in die Dante-Welt einzuarbeiten, jedoch war schnell klar: Wie man es auch dreht und wendet, man kommt nicht um eine (einmalige) Dante-Konfiguration drum herum. Das wiederum hatte jedoch den Vorteil, dass die Verbindung über das vorhandene Netzwerk hergestellt werden konnte und daher auch kein Kabel quer durch den Raum und vor allem durch das Sichtfeld der Meetingteilnehmer verlegt werden musste.

Somit hängten wir das Deckenmikrofon an eine der vorhandenen Deckenhalterungen, an denen zuvor ein Beamer hing, siehe Bild rechts.

Das war zugegebenermaßen nicht ideal, da das TCBM eigentlich mittig (und auch noch entgegengesetzt zur Projektionsfläche ausgerichtet) sein sollte, jedoch haben wir in unseren Tests keine negativen Auswirkungen durch die suboptimale Positionierung wahrnehmen können. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass es dadurch zu einer Beeinträchtigung des Speakertrackings kommen kann.

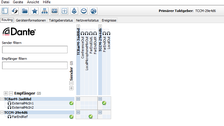

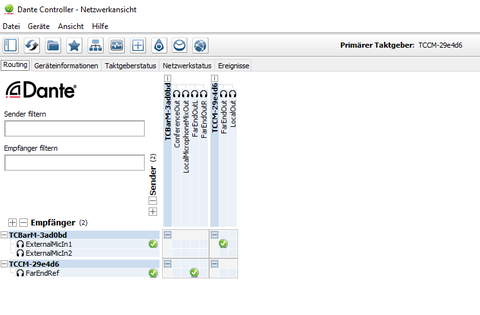

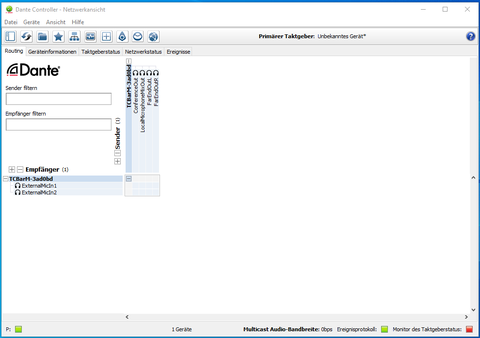

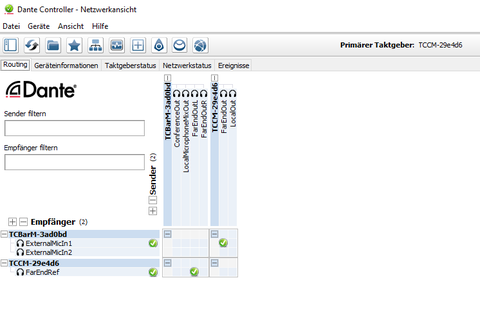

Die erstmalige Dante-Konfiguration wird in dem kostenlosen Dante Controller vorgenommen, wo man Sender und Empfänger über eine Matrix verknüpft (siehe unten). Fortan bedarf es keiner weiteren Aktionen. Die Geräte handeln alles eigenständig miteinander aus und behalten auch ihre Einstellungen bei.

Das bis dato exzellente Handbuch hat für die Erstkonfiguration leider eine Lücke: für Dante-Unbedarfte ist zwar eine "beispielhafte Konfiguration" abgebildet, jedoch werden zum einen die Sender und Empfänger nirgends erläutert und zum anderen ob die Verknüpfung von FarEndRef→FarEndOutL notwendig ist oder warum sie angehäkelt werden sollte. Es ist ja zunächst einmal unintuitiv, dass das Mikrofon als eigentlicher Sender auch Informationen von der Bar erhalten sollte. Es stellte sich nach etwas Recherche raus, dass dies zur Rückkopplungsprävention der Lautsprecher der Bar dient, da die Stimmen aus den Lautsprechern ja nicht wieder in die Videokonferenz hineingeleitet werden sollen.

Die verwendete Firmware für die Bar war zunächst 1.0.3 und wurde auf 1.0.5 geupdatet. Das Deckenmikrofon lief auf der Version 1.5.2. Weder die Firmware-Veränderungen der Version 1.0.3 noch der 1.0.5 haben wir in irgendeiner Art und Weise zu spüren bekommen.

Control Cockpit Software

Zum Zeitpunkt des Testens wurde die Softwareversion 8.1.1 und 8.2.0 verwendet. Erneut stießen wir auf keine Probleme, die in den Releasenotes erwähnt wurden (wenngleich die Anzahl der Fixes ungleich kleiner als die Anzahl der Known Issues ist...).

Während unseren Tests hatten wir leider etliche Male das Problem, dass Konfigurationsänderungen in der Control Cockpit Software für Bar oder Ceiling Mic nicht angenommen wurden und sofort auf den vorherigen Wert zurücksprangen. Ein Neustart behebte das Problem zwar, allerdings ist das schon sehr unschön vor allem wenn man - wie es uns in dem Community Test vom 03.12.2024 passiert ist - in einem Meeting ist und dort genau dieser Fehler auftritt... Im Gespräch mit der Firma wurde uns versichert, dass sie diesem Problem nachgehen werden.

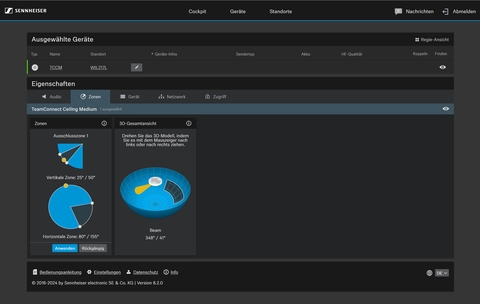

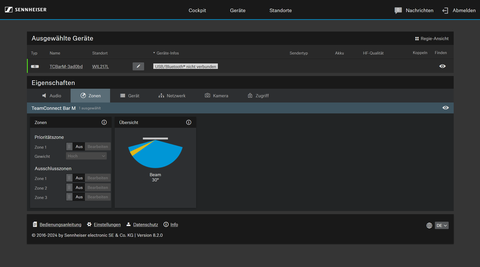

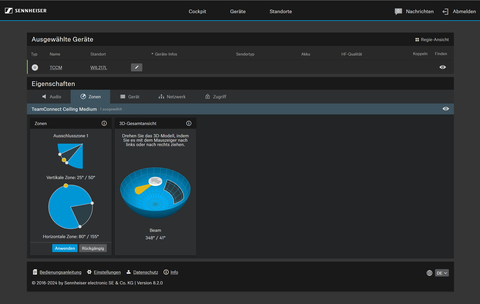

Ein paar kleinere softwareergonomische Problemchen: Unter anderem gab es kein visuelles Feedback über bestimmte Aktionen die man gemacht hat, sodass man nicht wusste ob das System die Eingabe erkannt hat oder nicht. Abseits davon liess sich die Software aber gut benutzen. Eine hervorzuhebende schöne Visualisierung einer Konfigurationsmöglichkeit war unseren Erachtens nach der TCCM Exclusion Zone Reiter:

Der gelbe "Beam" zeigt an, aus welcher Richtung gerade das stärkste Signal kommt und somit kann bei geschickter Konfiguration Bereiche ausgeschlossen werden, welche bspw. sehr störgeräuschemittierend sind. Die linke horizontale und vertikale Zonenansicht korrespondiert mit der 3D Gesamtansicht in Echtzeit, was die Benutzung sehr intuitiv macht.

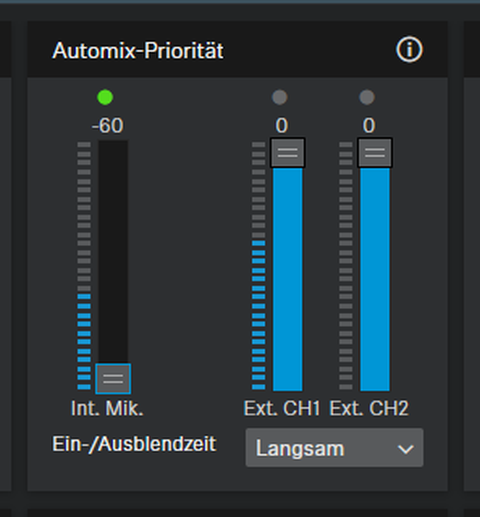

Eine Auffälligkeit die wir festgestellt haben ist die folgende: Trotz der händischen Einstellung über die Priorisierung der Input-kanäle, dass ausschliesslich das Deckenmikrofon verwendet werden soll (siehe Abbildung links), wurde vom System gelegentlich das Mikrofon der Videobar verwendet (siehe grüner Punkt über den Slidern). Das ist verwunderlich, da das eingehende Signal ja sichtbar schwächer ist als das vom Deckenmikrofon kommende.

Das hat gelegentlich zu einem holprigen Wechsel der Mikrofone geführt.

Alltagserfahrungen

Wir haben die beiden Szenarien versucht nachzustellen, für die die Sennheiser Bar konzipiert ist. Das ist zum einen ein kleiner Besprechungsraum für 3 bis 7 Personen, siehe rechtes Bild. Hierfür haben wir die Bar in die Mitte unseres trapezförmigen Tisches gestellt.

Die Distanz von Bar zur äusseren Tischkante des Präsidium beträgt hierbei recht genau 3,5 Meter:

Eines vorweg: die Sprachverständlichkeit in sämtlichen getesteten Videokonferenzsystemen (Pexip, Zoom, Teams) war durchweg sehr gut. Zu keinem Zeitpunkt gab es Probleme den Sprecher zu verstehen. Das Speakertracking funktionierte bei einem umherlaufenden Sprecher gut, bewegte er sich zu schnell, geriet man für wenige Hundertstel aus dem Bild, wurde aber sofort wieder eingefangen. Gelegentlich kam es zu Trackingproblemen, wenn man in 3,5m Entfernung einen Laptop vor sich hatte, welcher den Körper fast bis zu den Schultern verdeckte: Das Gerät entschied sich dann nicht verlässlich für die Totale oder die Einzelpersonenerkennung.

Ausserdem versetzten wir die Bar ans Ende des Tischs um ein 11 Personen Meeting zu simulieren. Das war also in einer Distanz von ziemlich genau 5 Meter vom weitest entfernten Teilnehmer im Präsidium. Dieses reale Meeting mit 11 Personen in Kombination mit dem Deckenmikrofon hat folgendes zu Tage gebracht:

- bei 11 Personen hat das Speaker Tracking nicht funktioniert

- die Tiling Funkion hat gut funktioniert, wenngleich sie von manchen als hektisch empfunden wurde

- Personen die 5 Meter entfernt waren, wurden manchmal nicht als Person erkannt und tauchten nicht oder nur ab und an in einem Tile auf

- Personen die 5 Meter entfernt waren, wurden nicht vom Mikrofon aufgenommen → die 4,5 Meter maximal Reichweite ist real

Das Hinzunehmen des TCCMs ist im Falle von einem langem Tisch - wie es bei uns der Fall war - fast schon eine Notwendigkeit. Die laut Hersteller angegeben 4,5 Meter Mikrofonreichweite sind eine harte Grenze, bei der wir sagen würden "ab hier wird es anstrengend zum Zuhören über lange Zeit hinweg". Alles darüber erfordert dann noch eine zusätzliche (idealerweise PTZ-) Kamera, wodurch man zwar die Reichweite vergrößert aber man auch schon die generelle Sinnhaftigkeit des Setups in Frage stellen kann, da es hier sinnvoller sein kann gleich direkt auf eine größer dimensionierte Lösung zu setzen. Besitzt man bereits eine Sennheiser Videobar, dann ist die Erweiterungsmöglichkeit aber eine gute Sache.

Die Bildschirmdurchreiche bzw. -ausgabe per HDMI funktioniert reibungslos wenn man den aktuellsten DisplayLink-Treiber installiert hat und sofern man keinen Linux-Laptop verwendet. Unter Linux kann es zuweilen zu Komplikationen kommen, wenngleich es Systeme gibt, die besser damit zusammenarbeiten.

Fazit

Die Videobar performt in den beiden Szenarien gut bis sehr gut. Sowohl die Audioqualität als auch die Videoqualität ist innerhalb ihres Anwendungsfalls gut. Die Tiling-Funktion bzw. die Framing-Funktion sind jeweils sinnvolle und gut funktionierende Ergänzungen sofern man nicht zu knapp an die Limits kommt. Wir empfehlen einen "Sicherheitsabstand" zum Limit von 0,5m.

Als derzeit einzige (Stand Q1 2025) Videobar mit Dante-Funktionalität kann man sie sehr bequem und individuell in bereits bestehende Dante-Ökosysteme einbinden.

Die Control Cockpit Software ist sehr mächtig und kann sehr feingranulare Einstellungen treffen. Es bedarf allerdings auch einiges an Konfigurationszeit um die richtigen Werte in der Software zu finden, da jeder Raum akustisch anders ist und beachtet werden möchte. Das sollte bedacht bzw. einkalkuliert werden.

Die Möglichkeit zu haben, so einfach ein Deckenmikrofon mit der Videobar zu verbinden ist sowohl ein Novum als auch eine angenehme Entwicklung in Richtung Individualisierung.

Das Deckenmikrofon selbst performt dabei auch sehr gut. Es konnte zu keinem Zeitpunkt ein Problem festgestellt werden, welches auf das Mikrofon zurückzuführen ist. Es bietet in Verbindung mit der Videobar einen echten Mehrwert, da hier etliche Audiofunktionen wie TruVoiceLift, Soundprofile oder intelligente Geräuschsteuerung hinzukommen.

tl;dr

Standalone funktioniert die Bar tadellos in kleinen bis mittleren Räumen. Im "Control-Cockpit-Modus" funktioniert sie gut, sofern man nicht häufig Einstellungen tätigen will. Die Weitwinkelkamera staucht physikbedingt am Rande sitzende Personen, das muss man tolerieren können.

Am Deckenmikrofon gibt es nichts auszusetzen. Es ist eine sinnvolle (bis notwendige) Ergänzung für das Szenario "Ich habe schon eine Sennheiser Bar und möchte sie in einem größeren Raum verwenden".