03.03.2023

Am Ende zählt der individuelle Vorteil: Bakterien setzen auf Kooperation und Evolution, um sich gegen räuberische Einzeller zu wehren

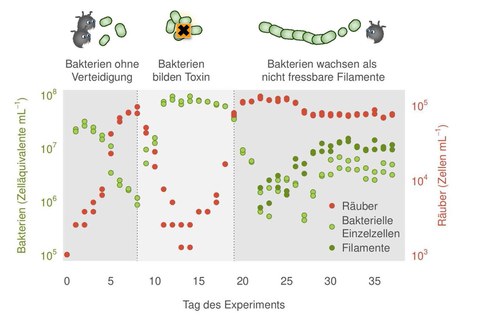

Die drei Phasen der außergewöhnlichen Dynamik: (1) Fraß der ungeschützten Bakterien durch Räuber, (2) Toxinbildung als kooperative Verteidigung und Erholung der Bakterienpopulation und (3) Filamentbildung als individuelle Verteidigung durch Evolution und Stabilisierung der Dichten.

Fressen und gefressen werden, ist ein normaler Vorgang in der Natur. Diese Räuber-Beute-Beziehung stabilisiert die Ökosysteme: Sie sorgt dafür, dass einzelne Arten nicht überhandnehmen, kontrolliert deren Bestände und vermeidet Schaden durch Überpopulation wie zum Beispiel im Wald der Verbiss durch Rehe oder der Schaden an Nutzpflanzen durch Raupen. Wie aber funktioniert es, dass die Räuber nicht einfach alle Beute wegfressen und so das System zusammenbricht? Ein Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) hat das gemeinsam mit Wissenschaftler:innen der Technischen Universität (TU) Dresden und der Universität Potsdam anhand von Bakterien und Einzellern untersucht, die in Gewässern leben, und Erstaunliches festgestellt: Bakterien wehren sich mit kooperativem Verhalten und der Evolution gegen räuberische Einzeller, schreiben sie im Fachmagazin ISME Journal.

In einem See oder Fluss leben in einem Milliliter Wasser zwischen 1 und 10 Millionen Bakterien. Eine solche hohe Dichte ist notwendig, denn Bakterien bauen permanent organische Verbindungen und Schadstoffe ab und reinigen so das Wasser. Werden es jedoch zu viele Bakterien, kann das dazu führen, dass sich Krankheitserreger stark ausbreiten. Um das zu verhindern, braucht es Räuber: Mikroskopisch kleine Einzeller, von denen in der Regel zwischen einigen Hundert und einigen Tausend Individuen in einem Milliliter Wasser unterwegs sind. Sie fressen ständig Bakterien und gewährleisten so, dass die Bakterien zwar ihre Reinigungsfunktion erfüllen, sie aber nicht überhandnehmen. Anhand des Bakteriums Pseudomonas putida und des bakterienfressenden Einzellers Poteriospumella lacustris hat das Forschungsteam untersucht, welche Rolle unterschiedliche Verteidigungsstrategien der Bakterien spielen und wie die Bildung einer Fraßresistenz mit der Dynamik ökologischer Systeme zusammenhängt.

Kooperatives Verhalten hilft, aber nur kurzfristig

In dem auf fünf Wochen angelegten Laborexperiment stellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fest, dass sich die räuberischen Einzeller erwartungsgemäß zunächst eine Woche lang in der Bakterienkultur vermehren und die Bakterien reduzieren. Allerdings brach die Population der Einzeller in der zweiten Woche schnell zusammen, denn die Bakterien produzierten ein Toxin, das die Vermehrung der Räuber stark hemmt. „Eine solche chemische Verteidigung ist nur dann erfolgreich, wenn sehr viele Bakterien mitspielen und eine entsprechende Menge an Toxin in das Wasser abgeben“, sagt Dr. Magali de la Cruz Barron, Erstautorin und Hydrobiologin am UFZ und der TU Dresden. Dieses kooperative Verhalten schütze die gesamte Population – zumindest für eine kurze Zeit. Denn nach einigen Tagen schütteten die Bakterien kein Toxin mehr aus, und die Räuber erholten sich bis zum Ende der dritten Woche. Warum das so ist, lässt sich nicht genau sagen. Eine gängige Erklärung für solche Phänomene ist, dass sich zu viele sogenannte Mogler bilden – in dem Fall Bakterien, die selber keine Toxine bilden, aber in der Gruppe von ihnen profitieren, weil sie für den Schutz keine eigenen Anstrengungen aufbringen müssen. „Unsere mathematischen Simulationen zeigen, dass sich das Muster auch ohne das Auftreten der Mogler erklären lässt, sondern durch die Bildung einer alternativen Verteidigungsstrategie“, erläutert Magali de la Cruz Barron.

Individuelle Verteidigung hält lange und stabilisiert die Dichten der Populationen

Und tatsächlich entdeckte das Forschungsteam einen zweiten Verteidigungsmechanismus, den die Bakterien ab der dritten Woche entwickelten: Die Mehrheit der Bakterien bildete Filamente, also Fäden mit kettenförmig angeordneten Zellen. Diese machten die Bakterien um das 10 bis 100-Fache größer und deutlich sperriger, so dass viele von ihnen nicht mehr von den Einzellern gefressen werden konnten. Dieses individuelle Verhalten hatte Erfolg: Die Bakteriendichte stabilisierte sich bis zum Ende der fünften Woche. Es gab allerdings immer noch ausreichend viele fressbare Bakterien, denn zum Vermehren mussten die Bakterien immer wieder kleine Zellen bilden, die den Räubern als Nahrung dienten. So konnten auch die Einzeller eine stabile Populationsdichte aufbauen. Interessant an der individuellen Verteidigung der Bakterien war aus Sicht des Forschungsteams, dass diese – anders als die Toxinbildung – nicht reversibel war. „Wir konnten durch die Sequenzierung des Bakteriengenoms nachweisen, dass die Bildung der Filamente tatsächlich mit einer Veränderung des Erbguts einherging. Es hat also eine Evolution stattgefunden, aber nicht über Jahrmillionen, sondern innerhalb weniger Tage“, sagt Prof. Dr. Markus Weitere, Co-Autor und Leiter des UFZ-Departments Fließgewässerökologie. Gänzlich neu sei diese Beobachtung zwar nicht, denn Evolution könne gerade bei schnell wachsenden Organismen wie Bakterien in recht kurzen Zeiträumen stattfinden. „Bemerkenswert ist aber, dass diese Mutation nicht nur einmal stattfand. Die Versuche wurden oft wiederholt und immer wieder kam es zu diesen Anpassungen“, sagt Markus Weitere. Auch wenn die Änderung im Erbgut vermutlich zufällig entstehe, so führe sie doch zu einem reproduzierbaren Anpassungsmuster bei den Bakterien.

Mit dem Versuch konnte das Forschungsteam zeigen, wie sich die Ausbildung von Verteidigungsstrategien auf die Dynamik von Räuber-Beute-Systemen auswirkt und wie wichtig diese Verteidigung ist, um Populationen zu stabilisieren. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es für die Beute-Art Sinn macht, nicht nur auf eine Strategie zu setzen. „Je nach Situation kann die eine oder andere Strategie erfolgreich sein – in unserem Experiment war es am Anfang das schnelle kooperative Verhalten, welches zum Erfolg geführt hat. Am Ende war es die schwerfälligere individuelle Verteidigung durch Evolution, die zu einer dauerhaften Abwehr geführt hat“, sagt der UFZ-Wissenschaftler. Individueller Schutz setzt sich also durch – auch wenn die anfängliche kooperative Verteidigung für die Gemeinschaft durchaus von Vorteil war.

Die Forschungsarbeiten fanden statt im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Schwerpunktprogramms „Flexibility Matters: Interplay between Trait Diversity and Ecological Dynamics Using Aquatic Communities as Model Systems (DynaTrait)“.

Publikation:

Magali de la Cruz Barron, Ellen van Velzen, Uli Klümper, Markus Weitere, Thomas U. Berendonk, David Kneis: Shifts from cooperative to individual-based predation defense determine microbial predator-prey dynamics, ISME Journal, doi: 10.1038/s41396-023-01381-5

Kontakt:

Prof. Markus Weitere

Leiter UFZ-Department Fließgewässerökologie

Dr. David Kneis

TU Dresden, Institut für Hydrobiologie

Dr. Ellen van Velzen

Universität Potsdam, Institut für Biochemie und Biologie