20.11.2025

Bericht zum Symposium „Unpacking Generativity“ (7. Oktober 2025), Schaufler Lab@TU Dresden

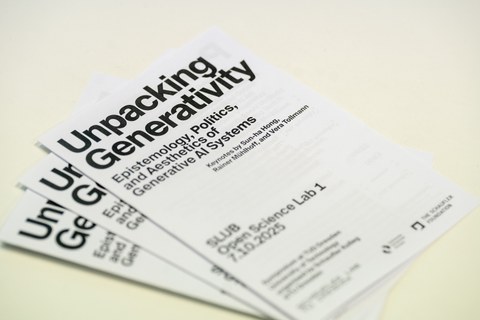

Am 7. Oktober 2025 fand das Symposium „Unpacking Generativity. Epistemology, Politics and Aesthetics of Generative AI Systems“ an der TU Dresden statt, welches von Niklas Egberts (Kulturwissenschaften), Jasmin Höning (Kunstgeschichte) und Nelly Saibel (Politikwissenschaften) aus dem Schaufler Kolleg@TU Dresden ausgerichtet wurde. Anlass für das Symposium war die Beobachtung einer zunehmenden Verbreitung des Begriffs „Generativität“ im Kontext von Künstlicher Intelligenz: Gegenwärtige KI-Systeme werden zunehmend als „generativ“ bezeichnet – das heißt als Technologien, die Inhalte wie Text, Bild, Audio oder Video eigenständig und algorithmisch erzeugen können. „Generativität“ ist ein Buzzword und taucht regelmäßig in Wissenschafts- und Technologiediskursen auf, jedoch bleibt er für eine geistes- und sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung häufig unterbestimmt.

Diese Unbestimmtheit nahmen die drei Kollegiat:innen des Schaufler Lab@TU Dresden zum Ausgangspunkt für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Generativität“ im Rahmen von KI-Systemen. In dem Symposium sollte über eine rein technische und kommerzielle Betrachtung hinausgegangen werden, um so die gesellschaftliche Bedeutung und Wirkungsmacht generativer KI-Systeme im Spannungsfeld von Politik, Ökonomie, Wissensordnungen und visueller Kultur zu verorten. Hierzu näherte sich die Veranstaltung dem Begriff „Generativität“ aus drei strukturgebenden Themenblöcken – Epistemologie, Politik und Ästhetik – um so einen interdisziplinären Blick für die zahlreichen Verflechtungen von generativen KI-Systemen und Gesellschaft zu erhalten. Der interdisziplinäre Dialog orientierte sich hierbei an den folgenden Leitfragen: Was wird durch generative KI-Systeme sichtbar gemacht, was bleibt unsichtbar oder wird aktiv ausgeschlossen? Welche politischen, kulturellen und epistemischen Implikationen bringt die Generativität algorithmischer Medien mit sich? Diesen Leitfragen sollte zunächst innerhalb der drei Themenblöcke sowie in einer abschließenden Paneldiskussion nachgespürt werden. Jeder Themenblock umfasste eine Keynote, zwei Vorträge und eine gemeinsame Diskussion.

Nach einer kurzen thematischen Einführung der Organisator:innen eröffnete Sun-ha Hong (University of North Carolina) den von Niklas Egberts moderierten Block zur Epistemologie mit der Keynote “The Epistemic Hall of Mirrors and Generativity’s Miasma”. In seinem Vortrag zeigte Hong, wie KI-Systeme spekulatives Wissen in scheinbare Gewissheiten verwandeln – und dabei zunehmend eigene epistemische Spiegelwelten erzeugen. Hongs Forschung verknüpfte technologische Vorhersagen über Zukünfte mit Vorhersagen über zukünftige Technologien zu einer gemeinsamen Erzählung, welche die Rolle von algorithmischen Medien kritisch hinterfragt. Yannick Nepomuk Fritz (Universität Basel) sprach anschließend in seinem Talk über (post-)strukturalistische Projektionen auf Large Language Models. Konstantin Mitrokhov (Leuphana Universität) schloss den Block mit Überlegungen zur Bedeutungsproduktion in general-purpose computing ab.

Im zweiten Block moderierte Nelly Saibel Beiträge, welche die politische Dimension generativer KI-Systeme in den Fokus rückten. In seiner Keynote “Generative AI and Neo-Fascist Politics” situierte Rainer Mühlhoff (Universität Osnabrück) die Logiken generativer KI in den aktuellen Herausforderungen auf die liberalen Demokratien. Er beleuchtete generative KI-Systeme mit einem besonderen Fokus auf das Zusammenspiel von autoritären Strukturen und technologischer Entwicklung. Im Zentrum des Vortrages stand die Beobachtung, dass generative KI mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen verflochten ist und den Nutzungsaspekten des digitalen Faschismus zugutekommt. Nora Freya Lindemann (Universität Osnabrück) widmete sich in ihrem Vortrag dem Konzept der „sealed knowledges“ und ihrer politischen und epistemischen Implikationen. Sandeep Mertia (Stevens Institute of Technology) fragte abschließend nach den Potentialen einer postkolonialen KI im Zusammenhang multilingualer LLMs.

Der dritte Block widmete sich unter der Moderation von Jasmin Höning den ästhetischen Aspekten generativer KI. Vera Tollmann (Leuphana Universität) untersuchte in ihrer Keynote “What AI Generated Video Art Shows Us – Conceptual Shifts of the Image” die Implikationen technologischer Entwicklungen auf die visuelle Kultur. In ihrer Keynote zentrierte sie ästhetische Ausprägungen, mit einem besonderen Fokus auf medienästhetische Konzepte, epistemologische Verschiebungen und die kritische Reflexion ‚künstlicher‘ Bildpolitiken in zeitgenössischen künstlerischen Videos. Alexandra Gilliams (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) thematisierte in ihrem Vortrag die Ästhetik des Spektakels an der Schnittstelle von Narrativen um KI-Technologie und Spiritualität. Larissa Lenze (Universität Paderborn) schloss mit einer Analyse zur Re-Imagination von Natur durch generative KI und der Rolle von Big Tech in der künstlerischen Praxis.

Bereits während der Themenblöcke zeigten sich inhaltliche Wechselwirkungen zwischen den Vorträgen. Die Veranstaltung machte insgesamt deutlich, dass der interdisziplinäre Blick einen produktiven Austausch ermöglicht, da die Beiträge zahlreiche Querbezüge aufzeigten und dadurch auch anschlussfähig für Debatten aus verschiedenen Disziplinen machten. Diese kamen in der abschließenden Podiumsdiskussion mit den drei Keynote-Speaker:innen erneut zur Sprache. Gegenstand der von Özgün Eylül İşcen, Postdoktorandin am Schaufler Lab@TU Dresden, moderierten Podiumsdiskussion waren unter anderem die inhärent autoritären Funktions- und Anwendungsweisen von generativen KI-Systemen, die nicht nur zu Untergrabungen demokratischer Werte und epistemologischer Verschiebungen führen, sondern sich auch in visuellen Markern und Ausstellungspraktiken spiegelt, welche mystifizierende Narrative fördern und aufrechterhalten. Kritisch reflektiert wurde außerdem die Rolle von Institutionen wie beispielsweise Universitäten oder Museen sowie die eigene Forschungspraxis.

Das Symposium verdeutlicht, dass die „Generativität“ von KI-Systemen mehr als nur ein technischer Prozess ist: „Generativität“ lässt sich als eine kulturelle, epistemische und politische Praxis begreifen, die nicht nur unser gegenwärtiges Verständnis von künstlicher Intelligenz herausfordert, sondern auch eine kritische Reflexion von Medientechnologien, Kreativitätsimperativ und Wissensordnungen erfordert. Die Veranstaltung zeigt darüber hinaus, wie wichtig es ist, Räume für den akademischen Austausch innerhalb und zwischen Disziplinen zu schaffen. Die Themenschwerpunkte verweisen auf die gesellschaftliche Relevanz und das kritische Potenzial der Geistes- und Sozialwissenschaften, um Geschichte, Funktionsweisen, Anwendungsbereiche und Folgen von technologischen Entwicklungen zu untersuchen, deren gesellschaftliche Prekaritäten zu befragen, und nach weit reichenden Zusammenhängen zu suchen.

Niklas Egberts, Jasmin Höning, Nelly Saibel