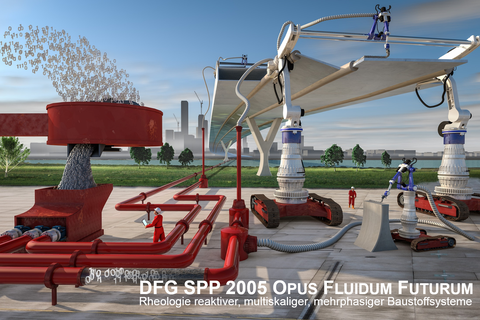

Schwerpunktprogramm „Opus Fluidum Futurum – Rheologie reaktiver, multiskaliger, mehrphasiger Baustoffsysteme“ (SPP 2005)

Wissenschaftliche Ziele

Die wissenschaftliche Zielsetzung besteht darin, theoretische und experimentelle Grundlagen für eine rheologiebasierte Gestaltung von Bauprozessen sowie für die Entwicklung neuer, nachhaltiger Baustoffe und bahnbrechender Verarbeitungstechnologien zu schaffen. Im Einzelnen soll das Schwerpunktprogramm die folgenden Ziele verfolgen:

- Untersuchung und Analyse der Wechselwirkungen reaktiver (hydratisierender) Partikel auf der Mikroebene einschließlich der Quantifizierung der Einflüsse (Morphologie, Chemie, Temperatur, Zeit etc.) und der Modellierung der Partikelwechselwirkung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Beschreibung von Verformungs- und Fließprozessen von Frischbeton auf Basis mikroskaliger Prozesse und unter Berücksichtigung mesoskopischer Vorgänge (Entmischung, Entlüftung, Faserverteilung etc.)

- Analyse und Durchdringung der maßgebenden Verarbeitungsvorgänge von Frischbeton (Fördern, Einbau, Verdichten, Glätten etc.) unter Anwendung wissenschaftlicher Werkzeuge und Methoden der Rheologie

- Ausarbeitung der Messmethoden zur Erfassung des Frischbetonverhaltens auf unterschiedlichen Betrachtungsebenen und für unterschiedliche Beanspruchungsszenarien

- Entwicklung konstitutiver Stoffgesetze für Frischbeton zur Simulation der Phasen und Prozesse der Verarbeitung

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen ist das Programm in drei Module gegliedert.

Modul I: Partikelwechselwirkungen als Grundlage der Rheologie von Bindemittelsuspensionen

Modul II: Fließ- und Verformungsverhalten von Frischbeton

Modul III: Stoffgesetze und Methoden zur Beschreibung und Beeinflussung technologischer Prozesse

Thematische Eingrenzung des Schwerpunktprogramms

Modul I

In der ersten Förderperiode wurden insbesondere Arbeiten zu Kraft-Partikelabstands-Wirkungsbeziehungen unter Berücksichtigung der Bindemittelzusammensetzung und der Zugabe organischer Betonzusatzmittel erarbeitet. Als Referenzmaterialien dienten ein Portlandzement, ein Hochofenzement und zwei unterschiedliche Fließmittel. Der Schwerpunkt der zweiten Förderphase wird auf die Erweiterung der Betrachtungen auf Betonzusammensetzungen mit nachhaltigen Zusatzstoffen gelegt. Ein Kalksteinmehl und ein calcinierter Ton dienen zusammen mit dem Portlandzement und Fließmitteln aus der ersten Förderperiode als Referenzmaterialien. Andere Bindemittelsysteme wie zum Beispiel Geopolymere oder alternative Zemente (beispielsweise Calcium-Aluminat-Zemente oder anorganische Phosphatzemente) werden im Schwerpunktprogramm nicht betrachtet. Die Verwendung weiterer Zusatzmittel ist je nach der Problemstellung zusätzlich möglich. Die Entwicklung von Zusatzstoffen und -mitteln gehört nicht zu den Zielen des Schwerpunktprogramms.

Modul II

Im zweiten Modul wurden bisher Methoden zur Übertragung partikelbasierter Wechselwirkungen auf das makroskopische Fließ- und Verarbeitungsverhalten von Baustoffsuspensionen erarbeitet. Neben Untersuchungen an homogenen Suspensionen wurden insbesondere auch scherbedingte Entmischungsvorgänge untersucht und modelltheoretisch erfassbar gemacht. Auf diesen Erkenntnissen soll in der zweiten Förderperiode die analytische und numerische Modellierung von Betonfließverhalten ausgebaut werden. Die Entwicklung grundlegend neuer numerischer Algorithmen ist nicht das Ziel des Schwerpunktprogramms, vielmehr soll der Fokus auf die möglichst zutreffende Wiedergabe beziehungsweise Vorhersage des Materialverhaltens im Kontext der jeweiligen Beanspruchungen und Rahmenbedingungen gerichtet sein. Zudem sollen sich Forschungsarbeiten in der zweiten Förderphase insbesondere auf Sonderbetone wie wasserarme Betone, Betone für additive Fertigungsprozesse, Faserbetone und Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung konzentrieren.

Modul III

In der ersten Phase des Schwerpunktprogramms wurden spezifische bautechnologische Prozesse, wie das Füllen einer Schalung mit Beton oder das Pumpen von Beton, analytisch und numerisch modelliert. Es wurden erste Betrachtungen in Bezug auf neuartige Einbautechnologien und die zugehörigen Betone, wie beispielsweise das 3-D-Drucken mit Beton, angestellt. Bei den technologieaffinen Projekten wurde eine enge Anknüpfung an die in Modul I und II zu entwickelnden Stoffgesetzmäßigkeiten sowie eine physikalisch basierte Beschreibung des Prozesses verfolgt.

In der zweiten Förderperiode soll bei der Auswahl der betrachteten Prozesse nach wie vor das rheologische Verhalten der fertigen Suspension und nicht die Technik zur Herstellung dieser Suspension im Vordergrund stehen. Im Hinblick auf Arbeiten an der Schnittstelle Baustofftechnik/Maschine wird ebenfalls erwartet, dass die rheologischen Eigenschaften der Suspension deutlich im Vordergrund der Forschung stehen. Additive Fertigungsprozesse sollen eine prominente Rolle spielen. Gegenstand des Programms ist nicht die Optimierung/Verbesserung einzelner technologischer Prozesse, sondern vielmehr die Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen, auf deren Basis eine solche Optimierung im Rahmen industrienaher Vorhaben vorgenommen werden kann.