Brückenbau

Inhaltsverzeichnis

- A - 60 Simulation von Eigenspannungen in Eisenbahnschienen

- A - 58 Nachrechnung bestehender Brückentragwerke

- A - 57 Ermüdungsfestigkeit von Spanndrähten

- A - 56 Klassifikation und Analyse von Brückenentwurfsparametern

- A - 55 Spannbetonbrücken der Hochmoderne

- A - 54 Rückdehnungsmessungen

- A - 53 Überwachung des Vorspannvorgangs

- A - 52 Materialmodell UHFB

- A - 51 Belastungsversuche an Gewölbebrücken

- A - 49 Einfluss der Gleitlager auf die Nutzungsdauerverlängerung der Nibelungenbrücke in Worms

- A - 47 Numerische Simulation von Zugüberfahrten

- A - 46 Kraftbestimmung in Brückenhängern durch Schwingungsmessung

- A - 44 Brückenentwurf mit parametrischen BIM-Modellen

- A - 43 Datenbasierte Planung von Brücken

- A - 41 Segmentierte Bauwerke unter Torsionsbeanspruchung

- A - 38 Wiederverwendung von Betonbauteilen aus dem Rückbau von Talbrücken

- A - 33 Umnutzung einer historischen Eisenbahnbrücke

- A - 32 Nachrechnung von Gewölbebrücken

- A - 31 Ertüchtigung- und Instandsetzung denkmalgeschützter historischer Bahnbrücken

- A - 30 Kriechen von Altbeton

- A - 29 Reduktion von Teilsicherheitsbeiwerten im Bestand

- A - 28 Formgedächtnislegierungen zur Brückenverstärkung

- A - 27 Optimierte Einbringung von Rahmenbauwerken der DB

- A - 20 Herstellungsabhängige Entwurfsparameter für Brücken

- A - 7 Ersatzneubau eines Kreuzungsbauwerkes

- A - 6 Variantenuntersuchung einer Eisenbahnüberführung

- A - 5 Variantenuntersuchung einer zweigleisigen Gewölbebrücke

- A - 4 Studie für einen Gesamt- oder Teilneubau eines Viaduktes

- A - 1 Brückenbau

A - 60 Simulation von Eigenspannungen in Eisenbahnschienen

Durch die Interaktion von Gleis und Tragwerk entstehen auf Brücken zusätzliche Spannungen in der Schiene. Abhängig vom Lastfall kann es sich hierbei um Zug- oder Druckspannungen handeln. Es ist nachzuweisen, dass diese zusätzlichen Spannungen nicht zum Versagen der Schiene führen. Im Rahmen dieses Nachweises sind die Eigenspannungen der Schiene in Schienenfußmitte von großer Bedeutung. Die Eigenspannungen entstehen während des Herstellungsprozesses der Schiene und können sehr hohe Werte annehmen. Ziel der Arbeit ist die Simulation der Eigenspannungen mit einem geeigneten FEM-Programm basierend auf bereits vorhandenen experimentellen Eigenspannungsmessungen. Das erstellte Modell soll im Weiteren für die Untersuchung unterschiedlicher Einflüsse auf die Eigenspannungen (z.B. Veränderung durch Befahrung) verwendet werden. Die Arbeit besteht aus Folgenden Arbeitspaketen:

- Literaturrecherche zu Eigenspannungen (Entstehung, Einflussfaktoren, historische Messdaten)

- Erstellung eines Modells zur Simulation von Eigenspannungen

- Parameterstudie zu Einflüssen auf die Höhe/Entwicklung der Eigenspannungen

Ansprechpartner:

Elias Will, M.Eng.

+49 351 463 35467

A - 58 Nachrechnung bestehender Brückentragwerke

Simulation und Bewertung des Eigengewichtbeanspruchungszustands bei der Nachrechnung bestehender Brückentragwerke

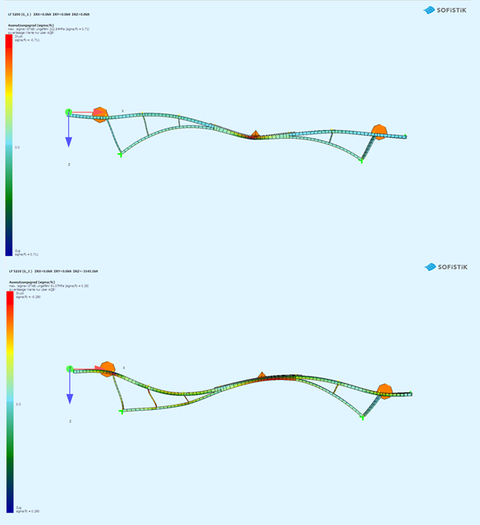

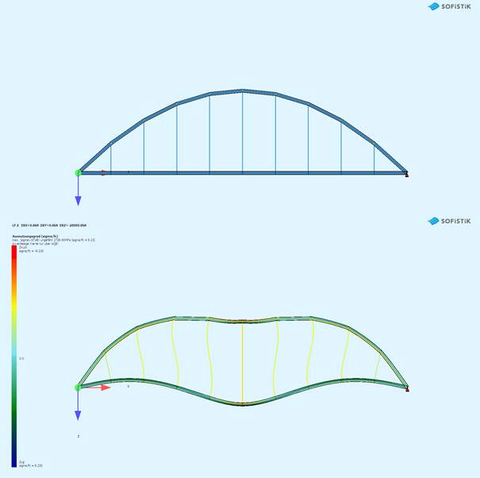

SOFiSTiK CSM Bauphasensimulation: Freisetzen der Hilfsstützen (oben) und abschnittsweise Betonage der Fahrbahnplatte (unten)

Durch Wahl eines geeigneten Bauablaufs kann der Beanspruchungszustand unter Eigengewicht gezielt eingestellt werden. Im Neubau von Brückentragwerken wird hiervon standardmäßig Gebrauch gemacht. Bei der Bewertung von Bestandsbauwerken lässt sich der Bauablauf z. T. aufgrund der unvollkommenen Aktenlage nicht mehr im Detail nachvollziehen. Historische Brückentragwerke haben zudem vielfach eine komplexe Belastungshistorie mit Umbau- und Reparaturmaßnahmen vorzuweisen.

Der Beanspruchungszustand unter Eigengewicht kann damit erwartungsgemäß nicht ohne Weiteres zutreffend abgebildet werden. Vereinfachend wird das Eigengewicht daher am "Einguss"-System respektive Endzustand gerechnet. Im Rahmen der Arbeit ist der hieraus resultierende Fehler zu quantifizieren und sein Einfluss auf die Bewertung der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu bewerten.

SOFiSTiK CSM Bauphasensimulation: SOLL-Geometrie (oben) und IST-Geometrie nach Freisetzen der Hilfsstützen ohne Berücksichtigung der spannungslosen Überhöhungsfigur (unten)

Zunächst sollen verschiedene historische Tragwerkstypen und hierfür typische Bauverfahren im Rahmen einer Literaturrecherche erfasst werden. Im Weiteren sind Bauablauf und Beanspruchungszustand unter Eigengewicht an 2 - 3 Beispielbauwerken nachzuvollziehen. Der Bauablauf ist mit dem SOFiSTiK Construction Stage Manager (CSM) zu simulieren. Weiterhin ist der Einfluss einer vom planmäßigen Bauablauf abweichenden Montagereihenfolge im Rahmen einer Parameterstudie aufzuzeigen.

- Welche Möglichkeiten stehen typischerweise zur Verfügung um die Beanspruchungen (Auflagerreaktionen und Stabschnittgrößen) unter Eigengewicht gezielt einzustellen?

- Welche Bedeutung kommt dem Eigengewichtbeanspruchungszustand bei der Bewertung der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit (= Nachrechnung) bestehender Brückentragwerke zu?

- Welche Nachweise werden durch den Eigengewichtbeanspruchungszustand beeinflusst? In welchen Grenzzuständen und/oder Nachweisen ist die genaue Kenntnis der Eigengewichtsbeanspruchungen nicht erforderlich?

- Liegt die Berechnung des Eigengewichts am "Einguss"-System auf der sicheren Seite? Welche Unsicherheiten sind durch die Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Einwirkungen abgedeckt?

- Warum ist die Kenntnis des Eigengewichtbeanspruchungszustands bei der Planung von Verstärkungsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung?

- Wie kann der Beanspruchungszustand unter Eigengewicht – differenziert nach Auflagerreaktionen und Stabschnittgrößen – messtechnisch erfasst werden?

- Wie kann der Bauablauf (und damit der Beanspruchungszustand unter Eigengewicht) unter Kenntnis der planmäßigen SOLL-Geometrie und messtechnisch nachgewiesenen IST-Geometrie reproduziert werden? Welche Bedeutung kommt dabei der zugrundeliegenden spannungslosen Werkstattform zu?

Abschließend sind Empfehlungen für die Erfassung des Bauablaufs und die Berücksichtigung eingeprägter (Zwangs-) Beanspruchungen bei der Nachrechnung bestehender Brückentragwerke abzuleiten.

Das Thema kann als Projekt- oder Diplomarbeit bearbeiten werden. Vorkenntnisse in der Modellbildung mit SOFiSTiK (Textbasierte Eingabe) werden vorausgesetzt und können z. B. im Rahmen des Moduls BIW 4-16 erworben werden. Vorkenntnisse in der Anwendung des SOFiSTiK CSM-Moduls sind vorteilhaft, werden für eine Bearbeitung jedoch nicht zwingend vorausgesetzt.

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Fabian Schülke (MKP Dresden GmbH)

+49 351 315864107

A - 57 Ermüdungsfestigkeit von Spanndrähten

Untersuchung des Einflusses der Anrissbildung infolge Spannungsrisskorrosion auf die Ermüdungsfestigkeit von Spanndrähten

1. Ausgangssituation/Zielsetzung

Seit den 1950iger Jahren werden in Deutschland Spannbetonbrücken im Netz der Infrastruktur realisiert. Hierbei kamen verschiedene Spannstahltypen und Spannverfahren zum Einsatz, bei deren Anwendung anfänglich keine großen Erfahrungswerte vorlagen. Bei Spannstählen, deren sehr hohe Zugfestigkeit durch eine Vergütung im Herstellungsprozess erzielt wurde, konnte frühzeitig das Phänomen und die Problematik der Spannungsrisskorrosion erkannt werden. Um diese Problematik zu minimieren, erfolgte in verschiedenen Stufen eine Verschärfung der technischen Regelwerke sowie Anpassungen im Herstellungsprozess der Spannstähle. Eine vollständige Eliminierung der Anrissbildung bei Spanndrähten wurde jedoch nicht erzielt, weshalb auch heute noch Brücken im Bauwerksbestand vorliegen, in denen Spannstähle mit aufgetretener Anrissbildung infolge Spannungsrisskorrosion verbaut sind. Weiterhin ist bekannt, dass die Ermüdungsfestigkeit von Metallen in starkem Maß von der Kerbwirkung auftretender Kerben bzw. Einschnitte im Grundmaterial ist.

Ziel der Diplomarbeit ist die Untersuchung der Abhängigkeit der Ermüdungsfestigkeit von Spannstahl von Anrissen, die infolge von Spannungsrisskorrosion im Grundmaterial auftreten.

2. Bearbeitung

Im Rahmen der Bearbeitung ist sich in die Grundlagen von Kerbspannungswirkungen und bruchmechanischen Vorgängen der Rissentwicklung bei ermüdungsbeanspruchten Stahlbauteilen einzuarbeiten. Aufbauend darauf sollen aus den untersuchten Spannstahlproben Einflussgrößen wie Anrissgeometrie, Anrisstiefe und Anrissverteilung (Abstände) abgeleitet und auf die, aus der Literatur bekannten Einflussgrößen angewendet werden. Die sich hieraus ergebenden grundlegenden und prinzipiellen Aussagen sind mittels einer modellgestützten Untersuchung zu verifizieren, wobei sich der Untersuchungsumfang auf wesentliche bzw. ausgewählte Einflussgrößen beschränkt. Das Vorgehen bei und die Wahl der Modellierung der rechnerischen Betrachtungen sind im Zuge der Bearbeitung festzulegen und zu begründen und sollen somit auf konkrete Fragestellungen abgestellt werden.

Präzisierungen der Aufgabenstellung sind während der Bearbeitung regelmäßig mit dem wissenschaftlichen Ansprechpartner abzustimmen.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Robert Ritter

+49 351 315864-105

A - 56 Klassifikation und Analyse von Brückenentwurfsparametern

Ausführlicher Titel: Klassifikation und Analyse von Brückenentwurfsparametern: Eignungsbewertung regelbasierter und datengetriebener Methoden in der Vorplanungsphase

In der Vorplanungsphase des Brückenentwurfs können verschiedene Entwurfsparameter entweder explizit über regelbasierte Methoden (Normen und Richtlinien) oder implizit über datengetriebene Methoden (historische Daten, empirische Modelle und maschinelles Lernen) bestimmt werden. Die Ansätze eignen sich jedoch nicht gleichermaßen für alle Parameter. Ein systematisches Verständnis darüber, welche Parameter besser regelbasiert und welche datengetrieben dimensioniert werden können, erhöht wesentlich die Effizienz, Transparenz und das Automatisierungspotenzial von Brückenentwurfsprozessen in frühen Planungsphasen.

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, eine umfassende Literaturanalyse und Bewertung von Brückenentwurfsparametern speziell für die Konzeptleistungsphase durchzuführen. Dabei liegt der Fokus auf Plattenbrücken und Plattenbalkenbrücken. Ziel ist es, systematisch die Eignung jedes identifizierten Parameters für regelbasierte oder datengetriebene Dimensionierungsmethoden zu bestimmen und dadurch eine klare methodische Grundlage für zukünftige KI-unterstützte Brückenentwurfsprozesse zu schaffen. Hieraus ergeben sich die folgenden konkreten Aufgaben:

- Umfangreiche Literaturrecherche zu bestehenden Konzeptentwurfsmethoden im Brückenbau, explizit mit dem Ziel, Parameter zu identifizieren, die traditionell eher regelbasiert oder erfahrungsbasiert bestimmt werden. Der erfahrungsbasierte Entwurf soll durch eine datengetriebene Methodik ersetzt werden.

- Identifikation und Auflistung kritischer Brückenentwurfsparameter, die für die Konzeptphase relevant sind (z.B. Geometrie, Querschnittseigenschaften, Materialwahl sowie weitere Vorbemessungsparameter)

- Entwicklung von Klassifikationskriterien, welche klar die Bedingungen definieren, unter denen jeder Parameter besser explizit (regelbasiert) oder implizit (datengetrieben) bestimmt werden kann

- Anwendung und Validierung der Klassifikationskriterien, Klassifizierung der identifizierten Parameter sowie Hervorhebung der Parameter, die für eine hybride Vorgehensweise geeignet sind

- Dokumentation und Synthese der Ergebnisse sowie Formulierung klarer Empfehlungen zur Integration der klassifizierten Parameter in KI-unterstützte Entwurfsprozesse für Brücken

Die Arbeit ist Bestandteil des Forschungsprojekts mFUND-HyBridGen – Hybrid Bridge Generator: KI-basierter Brückengenerator mit Wissens- und Erfahrungsdaten und früher Bürgerbeteiligung. Details der Aufgaben werden vor und während der Projektbearbeitung weiter spezifiziert. Interesse/Erfahrungen im Brückenbau / Computational Engineering sind vorteilhaft.

Ansprechpersonen:

Tim Noack

+49 351 463 39816

Han Qian

+49 351 463 33083

A - 55 Spannbetonbrücken der Hochmoderne

Ausführlicher Titel: Untersuchung der frühen Spannbetonbrücken als Grundlage für den Erhalt, Denkmalschutz, und zukünftige Brückenentwürfe

Die Spannbetonbauweise steht wie keine andere Bauweise für den Brückenbau der Nachkriegszeit. Über 70 % der Brückenfläche der deutschen Bundesfernstraßen besteht aus Spannbeton. Ein großer Anteil davon wurde in den 60er und 70er Jahren errichtet. Dieser hohe Anteil verdeutlicht die damaligen Vorteile der neuen Bauweise gegenüber dem konventionellen Stahlbeton- und Stahlbau.

Dischingerbrücke im Freivorbau, Berlin

In der Frühzeit des Spannbetonbaus entstanden daher zahlreiche Innovationen – von neuartigen Spannverfahren über fortschrittliche Bauverfahren wie z. B. dem Taktschieben bis hin zu verschiedenen Brückentypologien, d. h. Tragwerken und Bauteilgeometrien, die einen auch aus heutiger Sicht extrem effizienten Materialeinsatz ermöglichten. Bis heute sehen wir die Auswirkungen im aktuellen Brückenbau, wo die damals entwickelten Bauverfahren und Konstruktionstypen weiterhin Anwendung finden. Doch über die Anfangszeit des Spannbetonbrückenbaus selbst ist nur noch wenig bekannt – Bauwerke werden abgerissen, es gibt nur noch wenige Zeitzeugen und historische Unterlagen sind rar gesät.

Gänstorbrücke Ulm mit Stützkonstruktion, gerade im Abriss

Eine tiefgehende Analyse des historischen Spannbetonbrückenbaus ermöglicht es, damalige Innovationen zu bewerten, typische Fehler und Schwächen in der Umsetzung zu identifizieren und daraus Rückschlüsse für heutige Anforderungen zu ziehen. Ziel ist es, zum einen den Bestand an historischen Bauwerken zu erhalten und zum anderen neue Impulse für einen modernen, wirtschaftlichen und gestalterisch hochwertigen Spannbetonbau zu geben.

Die konkrete Aufgabenstellung wird individuell mit der/dem Studierenden abgestimmt. Mögliche Themenfelder umfassen unter anderem:

- Analyse der historischen Entwicklung des Spannbetonbaus mit Fokus auf Brückentypologien und Spannverfahren.

- Detaillierte Betrachtung eines spezifischen Spannverfahrens unter Berücksichtigung nachträglicher Anpassungen und dokumentierter Schäden.

- Auswertung und Typisierung des deutschen Brückenbestands in Bezug auf eingesetzte Spannverfahren.

- Datenbankbasierte Analyse von Akteursnetzwerken im Spannbetonbau – beispielsweise am Beispiel eines bestimmten Spannverfahrens (z. B. Baur-Leonhardt) oder Unternehmens (z. B. Dyckerhoff & Widmann).

- FEM-basierte Nachrechnung historischer Spannbetonbauwerke (z. B: Dischingerbrücke Berlin) unter aktuellen normativen Vorgaben mit kritischer Gegenüberstellung zur ursprünglichen Bemessung.

- FEM-basierte Tragwerksoptimierung auf Grundlage eines historischen Bauwerkstypen (z. B. „gelenkloser Rahmen“) unter Berücksichtigung heutiger Normen und Lastannahmen.

Bei Master- und Diplomarbeiten wird die Aufgabenstellung entsprechend dem erweiterten Umfang angepasst und ggf. thematisch vertieft.

Das zugrundeliegende Forschungsprojekt ist Teil des DFG-Schwerpunktprogramms 2255 "Kulturerbe Konstruktion".

Ansprechpersonen:

Jakob Vogt

+49 351 463 45610

Johannes Reimer

+49 351 463 39677

A - 54 Rückdehnungsmessungen

Die realitätsnahe Bewertung von Spannbetonbrücken stellt große Herausforderungen an die beurteilenden Ingenieurinnen und Ingenieure. Bestandteil von Bauwerksuntersuchungen sind zerstörungsfreie Untersuchungsverfahren sowie die Entnahme von Materialproben. Bei der Entnahme von Spanndrahtproben wird häufig die in-situ Vorspannung des jeweiligen Spanndrahts gemessen. Dazu wird die Rückdehnung des Drahts mithilfe eines Dehnmessstreifens aufgezeichnet und anschließend in eine Spannung zurückgerechnet.

Im Zuge der studentischen Arbeit sollen vorhandene Rückdehnungsmessungen aus- und bewertet werden. Nach Absprache besteht die Möglichkeit bei Bauwerksuntersuchungen teilzunehmen.

Die Aufgabe gliedert sich wie folgt:

- Recherche und Darstellung zu Spannverfahren der DDR

- Vergleich von messtechnischen Möglichkeiten zur Erfassung der Rückdehnung

- Identifikation und Bewertung von Einflussgrößen auf die tatsächliche und gemessene Vorspannung (Entnahmeort, Spannkraftverluste, Drahtdurchmesser, Anrisse, …)

- Messdatenanalyse und Plausibilisierung: Kurvenverläufe, Bruchflächenanalyse (Daten werden von MKP zur Verfügung gestellt)

- Ggf. weitere Laboruntersuchungen

Die Arbeit wird durch David Czeschka und Chris Voigt betreut.

Ansprechpartner:

David Czeschka

+49 (151) 67251786

Chris Voigt

+49 3643 439651

A - 53 Überwachung des Vorspannvorgangs

Ausführlicher Titel: Überwachung des Vorspannvorgangs von vorgespannten Bauteilen mit faseroptischen Sensoren

Faseroptische Sensoren eignen sich zur aufgrund ihrer hohen örtlichen Auflösung zur quasi-kontinuierlichen Dehnungsmessung. Die Integration von faseroptischer Sensoren in Spannlitzen eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung von Vorspannvorgängen. So kann die Längung nicht nur gesamt am Pressenauszug, sondern an belieben Stellen der Litze ermittelt werden. So können wertvolle Erkenntnisse zum Vorspannvorgang gewonnen werden, beispielsweise zu den Verlusten aus Reibung oder Keilschlupf.

Im Rahmen einer Abschlussarbeit (Projekt- und/oder Diplomarbeit/Masterarbeit) sollen Messdaten eines Vorspannvorgangs ausgewertet werden. Ziel ist eine messwertgestützte Überprüfung der Bemessungsannahmen.

Die Arbeit besteht aus folgenden Arbeitspaketen:

- Darstellung des Stand des Wissens zu verteilten faseroptischen Sensoren und intelligenten Vorspannsystemen

- Bestimmung Vorspannkraft aus Dehnungsmessdaten verteilter faseroptischer Sensoren

- Vergleich der gemessenen Vorspannkraft mit der in der Statik angesetzten Vorspannkraft

- Entwicklung einer Methode um aus verteilten Dehnungsdaten den Reibbeiwert µ und den unplanmäßigen Umlenkwinkel k zu bestimmen

- Untersuchung der Parameter beim Vorspannen und Ablassen

Details zur Aufgabenstellung werden vor Beginn der Bearbeitung sowie während der Bearbeitungszeit präzisiert. Die Bearbeitung in Englisch ist möglich.

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Bertram Richter

0351 463 32822

A - 52 Materialmodell UHFB

Ausführlicher Titel: Implementierung eines Materialmodells für Ultra-Hochleistungs-Faserbeton (UHFB) in Sofistik

Das Material UHFB (Ultra-Hochleistungs-Faserbeton) erhält immer mehr Einzug in den Brückenbau z. B. bei der Erneuerung von Fahrbahnplatten auf Gewölbebrücken. Um den Baustoff möglichst optimal ausnutzen zu können, ist es notwendig das Bauteil möglich schnell in einem FE-Programm, z. B. Sofistik, dimensionieren und bemessen zu können.

Im Rahmen der Arbeit sollen die gebräuchlichen Materialmodelle für die Berechnung von Beton und Stahlfaserbeton gegenübergestellt werden. Nach der Auswahl eines geeigneten Materialmodells soll dieses in Sofistik eingearbeitet werden.

Mit dem neu eingearbeiteten Materialmodell soll eine Dimensionierung an einem realen Beispiel erfolgen. Hierfür soll eine neue Fahrbahnplatte für eine Gewölbebrücke dimensioniert werden. Hierbei ist es entscheidend das die Bauteilstärke möglich minimal ist, da der Abstand zwischen Gewölbeoberkante und Schwelle sehr gering ist. Somit stellt sich die Frage, welche Bauteilstärke bei welche Plattengröße noch realisiert werden kann.

Details zur Aufgabenstellung werden im Vorfeld der Bearbeitung konkretisiert.

Ansprechpartnerin:

Dr.-Ing. Karoline Holz

+49 351 315864 – 111

A - 51 Belastungsversuche an Gewölbebrücken

Ausführlicher Titel: Belastungsversuche an Gewölbebrücken zur Entwicklung vereinfachter Nachweiskonzepte

Dem Erhalt von Bestandsbauwerken kommt im Infrastrukturbereich eine immer wichtigere Bedeutung zu. Gewölbebrücken gehören zwar zu den ältesten Brückenbauwerken in Deutschland, machen durch ihre Robustheit und Dauerhaftigkeit aber noch immer einen großen Anteil am Brückenbestand aus. Bei der Nachrechnung dieser Bauwerke entstehen häufig Schwierigkeiten durch konservative Annahmen, was dann zum Abbruch führt. Zum Erhalt von Gewölbebrücken wird aktuell eine Reihe von Belastungsversuchen durchgeführt, um das reale Tragverhalten zu ermitteln und numerische Modelle zu kalibrieren. Dabei werden definierte Lasten auf die Bauwerke aufgebracht und die Reaktionen mit verschiedenen Konzepten gemessen. Zum Einsatz kommen dabei optische Messverfahren, wie Lasertracker oder Nivelliere, aber auch induktive Wegaufnehmer und Neigungssensoren sowie faseroptische Sensoren. Bei Interesse an einem praxisnahen Forschungsprojekt stehen mögliche Aufgaben zur Verfügung, z.B.:

- Literaturrecherche zu bereits durchgeführten Belastungsversuchen an Gewölbebrücken

- Vergleich der eingesetzten Messverfahren und Erstellung eines optimierten Messkonzepts

- Vergleich des Tragverhaltens unterschiedlicher Gewölbebrücken anhand der Ergebnisse aus Belastungsversuchen

- Untersuchung verschiedener Modelle zur Nachrechnung von Gewölbebrücken und Abgleich zu Messwerten

- Untersuchungen zur Boden-Bauwerks-Interaktion

Ansprechperson:

Jenny Keßler

+49 351 463 39004

A - 49 Einfluss der Gleitlager auf die Nutzungsdauerverlängerung der Nibelungenbrücke in Worms

An der Nibelungenbrücke in Worms werden aktuell digitale Methoden zur Verlängerung der Restnutzungsdauer des Gesamtbauwerks konzeptioniert und umgesetzt. In einem digitalen Zwilling des Bauwerkes fließen vielfältige Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen zusammen. Die Daten werden so aufbereitet, sodass die Bauwerksverantwortlichen stets eine Information zum aktuellen Zustand des Bauwerks erhalten. Beispielsweise werden Daten aus einer kontinuierlichen Zustandsüberwachung mit Hilfe eines Structural-Health-Monitorings aggregiert und als Zustandsindikatoren dargestellt. Ein Zustandsindikator kann dabei bspw. eine konkrete tragwerksplanerische Fragestellung adressieren.

Auf den Vorlandbrücken der Nibelungenbrücke wurde im Rahmen einer Instandsetzung eine neue Fahrbahnplatte errichtet. Die Fahrbahnplatte ist linienförmig gelagert und trägt so ihre Lasten in die darunterliegenden Gewölbe ab. Horizontallasten werden über Festpunkte eingetragen. Außerhalb der Festpunkte ist die Platte gleitend gelagert. Um das Gleiten zu ermöglichen, wurde damals eine konstruktive Lösung umgesetzt, deren dauerhafte Funktionsweise aktuell nicht genau bestimmt werden kann.

Die historische Nibelungenbrücke Worms – links im Bild ist eines der Brückengewölbe im Vorlandbereich zu sehen

Im Rahmen der Arbeit soll diese konstruktive Lösung und deren Einfluss auf das globale Tragverhalten der Gewölbebrücken u. a. nummerisch untersucht werden. Es ist ein Vorschlag zu erarbeiten, wie eine messtechnische Überwachung der Lagerbedingungen ausgestaltet werden kann, um Zustandsveränderungen frühzeitig zu erkennen. Darauf aufbauend ist ein Bewertungskonzept mit Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

Ansprechpersonen:

Chris Voigt

+49 3643 4396 – 51

Cedric Eisermann

+49 351 463 – 39814

A - 47 Numerische Simulation von Zugüberfahrten

Ausführlicher Titel: Genaue Modellierung einer Zugüberfahrt und Einfluss auf Schienenspannungen (inkrementelle Untersuchung) und Vergleich mit Messergebnissen

Auf langen Eisenbahnbrücken interagiert die lückenlos verlegte Schiene mit dem Bauwerk, sodass Kräfte und Verformungen bei Temperaturänderung der Brücke selbst oder bei Beanspruchung unter Zugverkehr entstehen. Die Berechnung der Interaktionseffekte ist in der DB Richtlinie 804 geregelt. Aktuell werden die 3 Lastfälle (1/ Temperatur, 2/ vertikale Last durch Zugverkehr, 3/ Brems- und Anfahrkraft) berechnet und miteinander überlagert. Aber gerade die vertikale Last des Zuges tritt nicht auf einmal auf, sondern wird durch eine wandernde Last (Rad auf Schiene) eingeleitet.

In der Arbeit ist das Ziel, diesen Lastfall möglichst realitätsnah zu modellieren und zu berechnen, in dem die Last inkrementell auf das Modell aufgebracht wird. Es soll ein Vergleich zwischen der realitätsnahen und herkömmlichen Modellierung erfolgen, um daraus Ableitungen zur Interpretation der Ergebnisse aus der Norm zu treffen. Auch ist es in der Arbeit möglich, die theoretischen Ergebnisse mit vorhandenen Messdaten zu vergleichen.

Die Arbeit richtet sich an Studierende, die Interesse an numerischer Modellierung haben, die ein praxisnahes und praxisrelevantes Thema bearbeiten wollen und gerne Theorie und Realität vergleichen wollen.

Ansprechpartner:

Elias Will, M.Eng.

+49 351 463-35467

Marc Wenner

+49 3643 43 96 0

A - 46 Kraftbestimmung in Brückenhängern durch Schwingungsmessung

Ausführlicher Titel: Ermittlung der Normalkraft in Brückenhängern unter verschiedenen Randbedingungen mittels Schwingungsmessung

Die tatsächlichen Normalkräfte in Hängern von Stabbogenbrücken oder Schrägkabelbrücken weichen häufig von den in der Bemessung getroffenen Annahmen ab, da während ihres Einbaus der planmäßige Vorspannungszustand nur schwierig erreicht werden kann. Die Hängernormalkraft beeinflusst jedoch sowohl das Tragverhalten des Hängers selbst, als auch die Biegebeanspruchung des Brückenträgers. Deshalb ist die Messung der tatsächlichen Hängerkraft eine wichtige Aufgabe in der Realisierung bzw. Beurteilung von Bauwerken.

Eine einfache und gebräuchliche Methode ist, die Kräfte über deren Zusammenhang mit den Eigenfrequenzen des Hängers zu ermitteln. Je nach Hängerarten (Litze oder Flachstahlhänger) werden verschiedene Theorien zur Beschreibung des Ausschwingverhaltens verwendet. Bei diesen Theorien sind bekannte Randbedingungen wie die freie Schwingungslänge, die Verankerung vorausgesetzt, was aber in der Realität abhängig von der Hängerbauart nicht erfüllt ist.

Im Rahmen der Arbeit soll unter verschiedenen Randbedingungen (Hängerart, gelenkige/starre Verankerung) der Zusammenhang zwischen der Normalkraft und den Eigenfrequenzen des Hängers experimentell mittels Laservibrometer untersucht werden. Durch die Untersuchung soll festgestellt werden, wie viel sich die unter verschiedenen Randbedingungen ermittelten Normalkräfte unterscheiden und inwiefern die Bestimmung der Hängernormalkraft mit unbekannten Randbedingungen möglich ist. Für die Datenverarbeitung sind Kenntnisse über Programmierung (Python oder Matlab) von Vorteil.

Ansprechpartner:

Ronghua Xu

0351 463 33776

A - 44 Brückenentwurf mit parametrischen BIM-Modellen

Ausführlicher Titel: Entwurfsplanung von Plattenbalkenbrücken mit parametrischen BIM-Modellen

Der Entwurfsphasen LPH 2 und LPH 3 für Neubaubrücken für den Straßenverkehr sind ein komplexer Prozess mit vielfältigen Randbedingungen sowie Entwurfsparametern und bedürfen viel Erfahrung und Wissen bei der Festlegung der Brückentypologie und der Abmessungen. In der Regel ist der Entwurfsprozess von manueller Arbeit geprägt und daher individuell, fehleranfällig und zeitaufwändig. Der konventionelle Entwurfsprozess ist in Zeiten hohen Neubaubedarfs und gleichzeitigen Fachkräftemangels, zunehmend komplexerer Baumaßnahmen, wachsender Anforderungen an die Nachhaltigkeit und kürzerer Herstellungszeiten optimierungsfähig.

Als Brückentypologie stehen im Fokus dieser Arbeit Plattenbalkenbrücken. Die Brückenparameter von Plattenbalkenbrücken sind vielzählig und teilweise am Ende der Entwurfsplanung (LPH 3) final festzulegen (z. B. äußere Geometrie mit u. a. Stützenstellungen und Trägeranzahl, Materialität, Bauweise). Die richtige Konfiguration der Brückenparameter ist wesentlich von den Randbedingungen der individuellen Entwurfsaufgabe abhängig und wird durch individuelles Wissen und Erfahrung festgelegt. Die Festlegung der Brückenparameter ist eine manuelle Arbeit, die häufig durch vereinzelte Referenzbauwerke unterstützt wird. Eine für die Entwurfsphase angepasste und strukturierte Referenzdatenbank fehlt. Sie könnte den Entwurfsprozess erheblich unterstützen und dabei als eine Ideengrundlage funktionieren. Die Ideengrundlage mittels der Referenzdatenbank erlaubt es dem Planungsteam, für den Neubau anschließend konkrete Ideen weiterzuverfolgen.

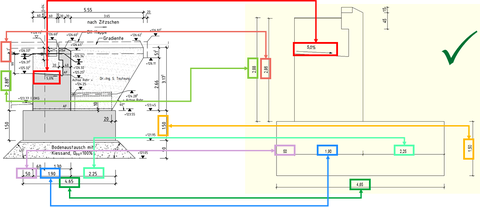

Prüfung und Vergleich eines realen Brückenwiderlagers mit einem parametrischen BIM-Modell

Das Ziel der Arbeit ist es, den Entwurf von Plattenbalkenbrücken für den Straßenbau zu beschleunigen, indem ein parametrisches BIM-Modell entwickelt wird, das einerseits die nachträgliche Überprüfung von Bestandsbrücken und andererseits die Festlegung der Hauptabmessungen für den Neubau ermöglicht. Diese Methode soll an einem Fallbeispiel erprobt werden. Der Schwerpunkt sind Überführungsbauwerke von Bahntrassen. Die Aufgaben können im Einzelnen sein:

- Recherchen zu und Kategorisierung von Plattenbalkenbrücken anhand von Fachliteratur, Regelwerken und Referenzbeispielen aus den Beständen der Straßenverwaltung

- Entwicklung eines verbesserten Entwurfsprozesses von Plattenbalkenbrücken durch eine Referenzdatenbank und ein parametrisches BIM-Modell

- Konzeptionierung, Entwicklung und Aufbau einer Referenzdatenbank für Plattenbalkenbrücken (Software: SQL, MS Access), welche relevante Randbedingungen und Brückenparameter enthält

- Konzeptionierung und Entwicklung eines parametrischen BIM-Modells (Software: Excel, Sofistik, Grasshopper oder Allplan Bridge)

- Anwendung und Auswertung des entwickelten Entwurfsprozesses an einem Fallbeispiel

- Beurteilung des entwickelten Entwurfsprozesses für die Praxisanwendung

- Dokumentation des parametrischen Berechnungsmodells in Form einer Anleitung

Ansprechpartner:

Jakob Grave

030 220 777 74

A - 43 Datenbasierte Planung von Brücken

Ausführlicher Titel: Datenbasierte Planung von Brücken mittels Referenzbauwerken der DB InfraGO AG

Die Vorplanungsphase LPH 2 nach HOAI für Neubaubrücken für den Bahnbau der DB InfraGO AG (DB) ist ein komplexer Prozess und bedarf in der Regel viel Erfahrung und Wissen bei der Festlegung der Brückentypologie und der Abmessungen. Die Auswahl einer optimalen Brückentypologie und Bautechnologie in LPH 2 als Vorzugsvariante ist für den Gesamtprojekterfolg wichtig. Die zugehörige Festlegung der Brückenparameter beim Brückenentwurf ist ein vielseitiger Prozess unter Berücksichtigung unterschiedlicher Randbedingungen. Häufig ist dabei der aktuelle Entwurfsprozess von individueller Erfahrung abhängig. Der heutige Entwurfsprozess ist in Zeiten hohen Neubaubedarfs und gleichzeitigen Fachkräftemangels optimierungsfähig.

Brücke für eine Eisenbahn auf eine Hochgeschwindigkeitsstrecke

Das Ziel der Arbeit ist es, die Vorplanung (LPH 2) von einem Brückenbauwerken (z. B. Dickblech-, Trog- oder Rahmenbrücken; Spannweiten: < 20 m) qualitativ zu verbessern, indem Risiken und Stolpersteine bereits in der frühen Planungsphase erkannt und robuste Bauweisen für die individuellen Projektparameter entworfen werden. Dafür sollen vorhandene Daten und das Expertenwissen zu den Bestandsbrücken fachgerecht anhand einer vorhandenen Referenzdatenbank von Bahnbrücken aufgearbeitet und Zusammenhänge untersucht werden. Das übergeordnete Ziel ist es, eine Prognose für eine Planungsaufgabe von Brückentypologie, -parametern und zugehöriger Bautechnologie für Neubaubrücken mit gegebenen Randbedingungen zu ermöglichen.

Als Grundlage für die vorliegende Arbeit dienen die vorhandene Referenzdatenbank und erste Forschungsergebnisse zu Randbedingungen für den Brückenentwurf. Eine Detaillierung und Gliederung der Aufgabe erfolgt vor Bearbeitungsbeginn mit der/dem Studierenden in Abhängigkeit individueller Interessen. Die Aufgaben können im Einzelnen sein:

- Recherchen und Dokumentation von einer Brückentypologie (freie Wahl) und dessen entwurfsbestimmenden Parametern und Bautechnologien sowie entwurfsentscheidenden Randbedingungen

- Konzeptionierung von Methoden zur Erfassung von Zusammenhängen zwischen Brücken und Randbedingungen; auch mit Gesprächen mit Experten der DB

- Analyse der Referenzdatenbank von Bestandsbrücken zu Brückentypologien und deren entwurfsbestimmenden Brückenparametern und Bautechnologien sowie entwurfsentscheidenden Randbedingungen

- Untersuchung der Zusammenhänge zwischen ebendiesen

- Erstellung eines Vorschlags für ein neues Brückenprojekt mit gegeben Randbedingungen

Die Betreuung erfolgt gemeinsam mit der DB InfraGO AG, Zentrale (Fachplanung Konstruktiver Ingenieurbau). Es werden gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt.

Ansprechpartner:

Jakob Grave

030 220 777 74

Marcus Krug

(DB InfraGO AG, Grundsätze Bau und Fachplanung, Programm- und Ressourcensteuerung, I.IIG 2, Referent Fachplanung Konstruktiver Ingenieurbau)

A - 41 Segmentierte Bauwerke unter Torsionsbeanspruchung

Ausführlicher Titel: Tragverhalten von segmentierten Bauwerken im Brücken- und Ingenieurbau mit trockenen, geschliffenen Fugen unter Torsionsbeanspruchung

Innerhalb der kommenden 20 Jahre ist mit einem Austausch von über 50 % der bestehenden Brücken des deutschen Autobahnnetzes durch Ersatzneubauten zu rechnen. Zur Erreichung der Ausbauziele im Bereich der erneuerbaren Energien ist die Errichtung einer steigenden Anzahl sowie leistungsstärkerer Windenergieanlagen unabdingbar. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, ist neben den bewährten Bauverfahren auch die Anwendung neuer, innovativer konstruktiver Lösungsansätze erforderlich. Eine vielversprechende Lösung stellen Segmentfertigteilkonstruktionen dar, bei denen die Tragkonstruktionen in einzelne Segmente aufgeteilt werden. Diese Segmente werden in einem Betonfertigteilwerk hergestellt, auf der Baustelle zusammengesetzt und durch nachträgliche, oftmals externe Vorspannung miteinander form- und kraftschlüssig verbunden. Die Minimierung von Herstellungsschritten auf der Baustelle ermöglicht äußerst wirtschaftliche und schnelle Bauverfahren, weshalb diese Bauweise mittlerweile weltweit mit steigender Tendenz angewendet wird. In Deutschland hingegen konnte sich diese Bauweise wegen Bedenken bezüglich der Dauerhaftigkeit der Konstruktion aufgrund der entstehenden Fugen bisher nicht gänzlich etablieren. Die ökologische Sensibilisierung der Bauindustrie sowie die Weiterentwicklung im Bereich der Automatisierung und der Digitalisierung in der Betonfertigteilherstellung eröffnen neue Möglichkeiten für die modulare Segmentbauweise.

Die Bauweise ist durch die zwangsläufig entstehenden Fugen charakterisiert. Eine Weiterentwicklung in diesem Bereich stellt die Ausführung trockener Segmentfugen ohne Verzahnung dar. Die Lastübertragung der in der Fuge wirkenden Schubspannungen erfolgt hierbei ausschließlich über Reibung. Dabei hängt der Fugenschubwiderstand von der Höhe der externen Vorspannkraft in Kombination mit dem Reibungskoeffizienten der Oberfläche ab. Bei einer Beanspruchung des Querschnitts durch Torsion entstehen neben den typischen Schubspannungen nach St. Venant zusätzliche Normalspannungen, die mit den Normalspannungen infolge Vorspannung interagieren und somit einen direkten Einfluss auf die Tragfähigkeit der trockenen Fugen haben.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen folgende Teilaufgaben bearbeitet werden:

- Literaturrecherche zur Segmentbauweise von Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen

- Initiale Auseinandersetzung mit der Theorie der Wölbkrafttorsion

- Parameterstudien an ausgewählten typischen Querschnittsformen zur Ermittlung der Höhe der zusätzlichen Normalspannungen

- Verknüpfung der Berechnungsergebnisse mit dem Fugenwiderstandes

- Auswertung und Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Ansprechpartner:

Max Götze

0351 463 35606

A - 38 Wiederverwendung von Betonbauteilen aus dem Rückbau von Talbrücken

Deutschlands Brücken sind in einem maroden Zustand. Über 4.000 Brücken im deutschen Autobahnnetz müssen bis 2032 dringend saniert oder neugebaut werden. So steht z. B. allen 60 Brücken der Sauerlandlinie der Abbruch bevor. Neben der notwendigen Forschung zum Erhalt, der Verstärkung und der Lebensdauerverlängerung von Brückentragwerken, steht heute die Frage im Vordergrund, wie die Umweltbelastungen aus dem Abbruch von Brücken reduziert werden können. Vor dem Hintergrund, dass das Bauwesen für 60 % der weltweiten Abfälle verantwortlich ist, ist die Wieder- und Weiterverwendung von Bauteilen aus dem Rückbau im Sinne eines Bridge Minings ein vielversprechender Ansatz.

Im Rahmen der Arbeit soll ein Wiederverwendungszyklus für Betonbauteile aus dem Rückbau von Talbrücken unter Berücksichtigung von Rückbauverfahren, Logistik, Bewertungsmethoden und Verwertungspotentialen abgeleitet werden. Die Arbeit leistet somit einen wertvollen Beitrag zur Vermeidung von Bauabfällen und der Ressourcenschonung.

Details zur Aufgabenstellung werden im Vorfeld der Bearbeitung konkretisiert.

Ansprechpartner:

Raúl Enrique Beltrán Gutiérrez, M.Sc.

0351 463 33675

A - 33 Umnutzung einer historischen Eisenbahnbrücke

Ausführlicher Titel: Umnutzung einer historischen Eisenbahnbrücke zu einer Fuß-/Radwegebrücke

Aufgrund von Streckenstilllegungen sind vielerorts historische Brücken ohne Funktion und wurden in Teilen bereits zurückgebaut. Mitunter sind diese Brücken stadtprägend und stehen unter Denkmalschutz. Am Beispiel einer Stahlfachwerkbrücke soll ein Konzept zur Umnutzung zu einer Fuß- und Radwegebrücke erarbeitet werden. Neben statischen Nachweisen zur Trag- und Gebrauchsfähigkeit des Bestandsbauwerks sollen verschiedene Entwürfe für einen anforderungsgerechten Zugang zur Brücke (z. B. Rampenbauwerke) erarbeitet werden.

Eine Konkretisierung, Detaillierung und Gliederung der Aufgabe erfolgt vor Bearbeitungsbeginn mit der/dem Studierenden in Abhängigkeit individueller Interessen und dem Umfang.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Oliver Mosig (MKP GmbH, Dresden)

0351 315 864 106

A - 32 Nachrechnung von Gewölbebrücken

Gewölbebrücken aus Mauerwerk zählen zu den ältesten und widerstandsfähigsten Tragwerken und haben einen signifikanten Anteil am Brückenbestand in Deutschland. Die rechnerischen Nachweise der Tragfähigkeit können mit konservativen Annahmen und Modellierungsansätzen häufig nicht erbracht werden. Im Rahmen der Arbeit soll untersucht werden, inwieweit mit verschiedenen Modellierungsansätzen (Stabwerk, Flächentragwerk, Volumenelemente) die rechnerische Tragfähigkeit eines Gewölbebogens gesteigert werden kann. Durch die Variation verschiedener geometrischer Größen (z. B. Stützweite, Stichhöhe, Bogenform) sollen Einflussparameter identifiziert und bewertet werden. Die Berechnungen sollen mit dem FE-Programm SOFiSTiK durchgeführt werden. Bei Bedarf kann eine Einführung in das Programm gegeben werden.

Eine Konkretisierung, Detaillierung und Gliederung der Aufgabe erfolgt vor Bearbeitungsbeginn mit der/dem Studierenden in Abhängigkeit individueller Interessen und dem Umfang.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Oliver Mosig (MKP GmbH, Dresden)

0351 315 864 106

A - 31 Ertüchtigung- und Instandsetzung denkmalgeschützter historischer Bahnbrücken

Ausführlicher Titel: Ertüchtigungs- und Instandsetzungskonzepte historischer Bahnbrücken unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Im Netz der DB befinden sich nahezu 10.000 Brücken, die älter als 100 Jahre sind und damit ihre rechnerische Lebensdauer erreicht haben. Aufgrund von erhöhten Verkehrslasten und konstruktiven Mängeln weisen diese Brücken mitunter Defizite auf. Allein aus begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen wird es nicht möglich sein all diese Bauwerke zu ersetzen, vielmehr sind Verstärkungs- und Instandsetzungskonzepte zu entwickeln, um diese Brücken zu ertüchtigen. Darüber hinaus sind diese Bauwerke auch Zeugnisse baukultureller Entwicklung und stehen häufig unter Denkmalschutz.

In der Arbeit sind für historische Brückenbauwerke Instandsetzungs- und Ertüchtigungskonzepte unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes zu erarbeiten. Dies kann entweder an bestimmten typischen Konstruktionsweisen/Bauarten oder an einem konkreten Einzelbeispiel erfolgen. Es ist am Bauwerkstyp bzw. konkreten Bauwerk der denkmalpflegerische und baukulturelle Wert zu identifizieren und zu bewerten. Auf Grundlage dieser Bewertung sollen verschiedene Instandsetzungskonzepte erarbeitet werden. Je nach Interessengebiet des Studierenden können z. B. Gewölbe-, Stahl-, oder Stahlbeton-/Spannbetonbrücken untersucht werden.

Details zur Aufgabenstellung werden im Vorfeld der Bearbeitung konkretisiert.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Oliver Mosig (MKP GmbH, Dresden)

0351 315 864 106

A - 30 Kriechen von Altbeton

Für das Kriechen von Altbeton, der dauerhaft druckbeansprucht war, existieren keine zuverlässigen Rechenmodelle bzw. Erfahrungen. Diese sind aber von essenzieller Bedeutung, wenn bestehende Spannbetonbrücken nachträglich durch eine externe Vorspannung verstärkt werden sollen.

Die existierenden Vorhersagemodelle für das Kriechen von Betonen (Model Code, Eurocode, ACI usw.) ergeben zum Teil signifikante Unterschiede in der Höhe und dem Verlauf der prognostizierten Kriechverformungen. Bei eigenen Tastuntersuchungen an 57 Jahre alten Betonproben der Lahntalbrücke Limburg zeigten sich noch recht bedeutende Kriechverformungen, die deutlich über den derzeitig gängigen Kriechmodellen liegen.

In weiteren Untersuchungen sollen diese Ergebnisse mit Versuchen an Probekörpern der Talbrücke Unterrieden verifiziert bzw. widerlegt werden. Es soll eine Datenbasis erzeugt werden, auf Grundlage derer eine zuverlässige Aussage zum Kriechverhalten alter Beton abgeleitet werden soll.

Details zur Aufgabenstellung werden im Vorfeld der Bearbeitung konkretisiert.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Gregor Schacht (MKP GmbH, Dresden)

0351 315 864 101

A - 29 Reduktion von Teilsicherheitsbeiwerten im Bestand

Bei der Beurteilung von bestehenden Bauwerken können (Un-)Sicherheiten, die bei der Planung von Neubauten berücksichtigt werden müssen, genauer bewertet und deshalb häufig ausgeschlossen werden. Dies kann dazu führen, dass z. B. zu berücksichtigende Sicherheitselemente auf der Einwirkungs- oder Widerstandsseite reduziert werden können. Gemäß Nachrechnungsrichtline ist dies z. B. für den Teilsicherheitsbeiwert der Eigenlasten möglich, wenn der Bestand ausreichend voruntersucht wird. Dazu gehört ein Vergleich der Sollgeometrie gemäß Bestandsunterlagen und der tatsächlichen Bauwerksgeometrie sowie die Überprüfung der anzusetzenden Bauwerkswichte.

Heute existieren digitale Möglichkeiten Bestandsbauwerke dreidimensional zu erfassen und so die Geometrie sehr genau überprüfen zu können bzw. sogar mit der tatsächlichen Geometrie in die Nachweisführung zu gehen. Dadurch lassen sich erhebliche Reserven im Bestand wecken.

Am Beispiel der Siegtalbrücke, einer 1000 m langen und ca. 105 m hohen Talbrücke auf der A45 sollen die Potentiale einer genauen Bestandserfassung untersucht werden und die mögliche Reduktion des Teilsicherheitsbeiwertes der Eigenlasten beurteilt werden. Für den Bestand liegen 3D-Vermessungsdaten und ein 3D-Bestandsmodell als Grundlage für die Bewertung sowie die Ergebnisse von Betonuntersuchungen vor, die in der Arbeit mitberücksichtigt werden sollen.

Details zur Aufgabenstellung werden im Vorfeld der Bearbeitung konkretisiert.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Gregor Schacht (MKP GmbH, Dresden)

0351 315 864 101

A - 28 Formgedächtnislegierungen zur Brückenverstärkung

Ausführlicher Titel: Einsatz von Formgedächtnislegierungen zur nachträglichen Verstärkung von Brückentragwerken

* vorzugsweise in englischer Sprache *

Für die nachträgliche Verstärkung werden im Betonbau vornehmlich extern aufgeklebte CFK-Lamellen (Lamellen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff) verwendet. Die Effektivität der Verstärkungsmaßnahme ließe sich durch das Vorspannen der Lamellen wesentlich steigern. Aufgrund des eingeschränkten Arbeitsraumes und der erforderlichen Vorspanntechnik (hydraulische Pressen, Verankerungen), kann das Vorspannen der Verstärkungslamellen häufig nicht realisiert werden. Die Lösung kann ein selbstvorspannendes Verstärkungssystem aus einer Formgedächtnislegierung bieten.

Hier setzt die Arbeit an. Im Rahmen der Arbeit soll eine neuartige Verstärkungsmethodik für Betonbauteile auf Basis einer eisenbasierten Formgedächtnislegierung in Form einer Pilotanwendung untersucht werden. Dabei sollen die Effekte auf Tragfähigkeit, Steifigkeit und Rissbreite eines ausgewählten Betonbauteils analysiert und mit etablierten Verstärkungsmethoden (hier CFK) verglichen werden. Das Ziel der Arbeit ist die Machbarkeit und Umsetzbarkeit der nachträglichen Verstärkung mit Formgedächtnislegierungen zu beurteilen.

Die Arbeit wird in Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover, Institut für Stahlbau angeboten. Details zur Aufgabenstellung werden im Vorfeld der Bearbeitung konkretisiert.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Harald Michler

0351 463 32550

A - 27 Optimierte Einbringung von Rahmenbauwerken der DB

Ausführlicher Titel: Untersuchungen zur Optimierung der Einbringung von Rahmenbauwerken der Deutschen Bahn

Ersatzneubauten kleiner und mittlerer Bahnbrücken im innerstädtischen Bereich sind häufig starken terminlichen Zwängen unterworfen. Die Zuverlässigkeit der Wiederherstellung des Verkehrs auf und unter den Bauwerken ist zum Teil von überregionaler Bedeutung.

Die Aufgabe umfasst die Erstellung einer Übersicht der verschiedenen Einbringmethoden von Halbrahmenbauwerken im innerstädtischen Bereich mit Bezug zur gültigen Richtlinie der Deutschen Bahn. Anhand der Richtlinie DS804 und auf Grundlage der Vorgaben der Richtlinie der Deutschen Bahn ist ein in allen Bauzuständen tragfähiger Entwurf für einen typischen zweigleisigen Halbrahmenquerschnitt zur Überbrückung von zwei Fahrbahnen und zwei Geh- und Radwegen zu entwickeln, der ca. 15 m seitlich neben der Endlage auf Staßenniveau hergestellt wird und bei dessen Einbringung die Einbauzeit gegenüber konventionellen Methoden deutlich reduziert werden kann.

Die Daebritz Baukonzept GmbH aus Leipzig betreut Sie mit Erfahrung in derartigen Transportkonzepten. Die Arbeit soll in deutscher Sprache angefrtigt werden.

Ansprechpartner:

Max Herbers, M.Sc.

0351 463 39620

A - 20 Herstellungsabhängige Entwurfsparameter für Brücken

Ausführlicher Titel: Entwurfsparameter aus der Herstellung für Ersatzneubauten von Brückenbauwerken im parametrisierten Entwurfsprozess

Der Brückenentwurf für Ersatzneubauten ist ein kreativer Prozess mit vielfältigen Anforderungen und Randbedingungen und wird von vielen Projektbeteiligten getragen. Häufig ist der Entwurfsprozess von manueller Handarbeit geprägt und daher fehleranfällig und zeitaufwändig. Der konventionelle Entwurfsprozess ist in Zeiten von hohem Neubaubedarf und gleichzeitigem Fachkräftemangel, zunehmend komplexeren Baumaßnahmen durch Ersatzneubauten, wachsenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit und kürzeren Herstellungszeiten optimierungsfähig.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Entwurfsprozess aus der Herstellung und Montage durch Parametrisierungen zu verbessern. Dafür ist erstens der typische Planungsablauf eines Brückenbauwerks zu erfassen und in Form eines Ablaufdiagramms zu dokumentieren. Zweitens sind die relevanten Entwurfsrandbedingungen in Form von Parametern tabellarisch für ein datenbankbasiertes Arbeiten zu erfassen. Drittens sind die Entwurfsrandbedingungen in einem parametrisierten Modell (Software: Grasshopper3D) zu übertragen und in einer Modellanleitung zu dokumentieren. Viertens ist für ein Beispiel von Entwurfsrandbedingungen ein Brückenbauwerk (konzeptuell) zu entwerfen.

Eine Detaillierung und Gliederung der Aufgabe erfolgt vor Bearbeitungsbeginn mit der/dem Studierenden in Abhängigkeit individueller Interessen.

Ansprechpartner:

Jakob Grave, M.Sc.

030 220 777 74

A - 7 Ersatzneubau eines Kreuzungsbauwerkes

Zur Gewährleistung der vollen Verfügbarkeit, der Vermeidung weiterer teurer Instandsetzungsmaßnahmen sowie im Interesse der Erhaltung des Streckenstandards ist der Ersatzneubau des Kreuzungsbauwerkes zu planen. Der Bauherr wünscht sich eine Stahlbetonlösung. Dabei ist der Verkehr der unten liegenden dreigleisigen Strecke weitgehend aufrecht zu erhalten. Es sind nur kurze Sperrpausen möglich.

Im Zuge der Arbeit sind vertiefte Betrachtungen der Bautechnologie und die Entwicklung der Montagetechnologie zum erhöhten Herstellen der Brücke und einer abschließenden Absenkung in die Endlage zu untersuchen. Die Bauzustände sind statisch nachzuweisen. Weitere Themen werden bei Bedarf ergänzt.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Jens Tusche (Lehrbeauftragter)

0351 461 7840

A - 6 Variantenuntersuchung einer Eisenbahnüberführung

Ausführlicher Titel: Variantenuntersuchung einer Eisenbahnüberführung im Zuge einer zweigleisigen Strecke über die Stauffen-Allee

Im Norden von D-Stadt befand sich im Zuge der zweigleisigen Eisenbahnstrecke Gö-Stadt – D-Stadt ein stählernes Brückenbauwerk aus dem Jahr 1914. Auf Grund des mangelhaften Zustandes des Brückenbauwerkes wurden zwei Teilüberbauten bereits durch Hilfsbrücken ersetzt. Unter Beachtung des Verlangens der Bahn (Bahnsteig im Brückenbereich) und des Verlangens der Stadt (lichte Höhe 4,50 m) ist ein Ersatzneubau vorgesehen. Im Zuge der Arbeit sind technische und technologische Varianten für den Ersatzneubau zu entwickeln und gegenüberzustellen. Weitere Themen werden bei Bedarf ergänzt.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Jens Tusche (Lehrbeauftragter)

0351 461 7840

A - 5 Variantenuntersuchung einer zweigleisigen Gewölbebrücke

Ausführlicher Titel: Variantenuntersuchung einer zweigleisigen Gewölbebrücke am Beispiel der Eisenbahnüberführung „Viadukt Rö-Tal“

Zur Gewährleistung der vollen Verfügbarkeit, der Vermeidung weiterer teurer Instandsetzungsmaßnahmen sowie im Interesse der Erhaltung des Streckenstandards ist der Ersatz- oder Teilersatz der Eisenbahnüberführung EÜ „Viadukt Rö-Tal“ zu planen. Die Gewölbebrücke überführt eine zweigleisige Bahnstrecke über ein Gewässer/Tal. Im Zuge der Arbeit sind technische und technologische Varianten zu entwickeln und gegenüber zustellen. Weitere Themen werden bei Bedarf ergänzt.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Jens Tusche (Lehrbeauftragter)

0351 461 7840

A - 4 Studie für einen Gesamt- oder Teilneubau eines Viaduktes

Ausführlicher Titel: Aktuelle Eisenbahn-Brückenbauprojekte – Projektstudie über mögliche Varianten für einen Gesamt- oder Teilneubau des bestehenden Viaduktes

Bei einer Fahrt durch O-Stadt ist es nicht zu übersehen: das Viadukt – ein monströser Bau, grau, dreckig, unansehnlich. Das Viadukt (Baujahr 1877) sehen viele Bürger als Schandfleck im Stadtbild. Dass sich das Viadukt heute so zeigt, liegt auch an der Vergangenheit der Stadt, die stark vom Bergbau geprägt war. Enorme Probleme bereiteten die durch den Bergbau verursachten Geländeabsenkungen, so kam es etwa beim Viadukt Anfang der 1950er Jahre zu Gewölbestauchungen, die letztlich nur durch ausbetonieren der Gewölbebögen repariert werden konnten. Zwischen den Ortsteilen war die Erdoberfläche zum Teil bis zu 17 m abgesunken.

Schon seit Jahren ist das Bauwerk, das den umgangssprachlichen Namen "Staumauer" trägt, Gesprächsthema. Die Stadt wünscht sich einen Abriss und einen Neubau. Im Zuge der Arbeit sind technische und technologische Lösungen zu entwickeln und gegenüber zustellen. Weitere Themen werden bei Bedarf ergänzt.

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Jens Tusche (Lehrbeauftragter)

0351 461 7840

A - 1 Brückenbau

Die SRP Schneider + Partner Ingenieur-Consult GmbH ist ein unabhängiges Ingenieurunternehmen mit ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unsere Hauptniederlassung liegt in Kronach/Oberfranken. Wir beraten, planen und überwachen in allen Bereichen des Bauingenieurwesens, sowohl im In- als auch im Ausland.

Interessierten Studierenden bieten wir an, ihre Projekt- bzw. Diplomarbeit aus dem Bereich Brückenbau zu betreuen. Zusammen mit Ihnen und der TU Dresden würden wir ein Thema aus der Praxis auswählen. Erfahrene Ingenieure und Ingenieurinnen stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Vielleicht ergibt sich daraus eine berufliche Karriere bei SRP.

Ansprechpartner:

Christian Neubauer (SRP Schneider + Partner Ingenieur-Consult GmbH, Kronach)