Waldschutz - warum manchmal umstritten?

Ein komplexes Spannungsfeld zwischen Naturschutz, Klimakrise und Forstpraxis

Waldschutz ist weit mehr als das Pflanzen neuer Bäume oder das Schützen alter wertvoller Bestände. Er umfasst auch das Vorbeugen und Bekämpfen von Gefahren durch Schädlinge, Stürme oder Trockenheit. In Zeiten des Klimawandels nehmen diese Risiken zu: Längere Dürreperioden, Extremwetter und eine geschwächte Abwehrkraft der Bäume führen dazu, dass Insekten wie Borkenkäfer oder Nonne sich massenhaft vermehren können. Das im Wald verbleibende Schadholz wird schnell zur Brutstätte – und bedroht nicht nur einzelne Bäume, sondern ganze Waldbestände.

Warum es manchmal um Pflanzenschutzmittel geht

Wenn herkömmliche, naturnahe Maßnahmen wie Waldumbau, Förderung von Nützlingen oder mechanische Entfernung nicht mehr ausreichen, kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) notwendig werden. Diese Mittel sind streng geprüft und unterliegen hohen Auflagen – sie sind das „Antibiotikum“ des Waldes: nur im Notfall und mit klarer Abwägung eingesetzt. Ohne diese Ultima Ratio droht nicht nur der Verlust von Holz als Rohstoff, sondern auch der Ausfall wichtiger Ökosystemleistungen wie Trinkwasserschutz, CO₂-Speicherung oder Bodenerhalt.

Das Akzeptanzproblem

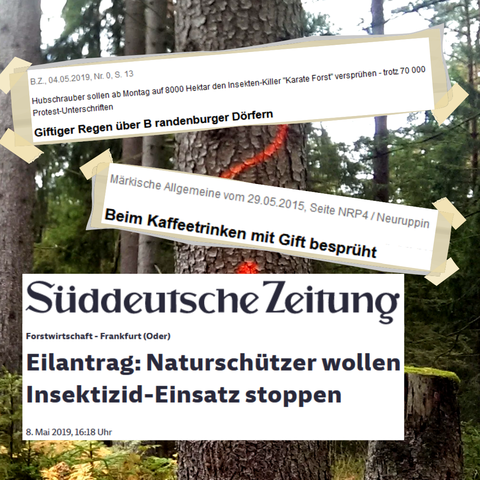

In der Öffentlichkeit stoßen PSM-Einsätze dennoch oft auf Skepsis oder Ablehnung. Untersuchungen im RiKA-Projekt zeigen, dass viele Menschen Risiken stärker wahrnehmen als den Nutzen und oft nicht wissen, welche Entscheidungswege und Schutzmaßnahmen dahinterstehen. Emotionale Schlagzeilen wie „Jetzt regnet’s Gift“ verstärken das Misstrauen, während die langfristigen Folgen eines Nicht-Eingreifens selten thematisiert werden.