Modul 1 - Einleitung - Historische Entwicklung der Fernerkundung

Bereits zu frühgeschichtlichen Zeiten praktizierten die Menschen eine gewisse Art der Fernerkundung, um raumbezogene Informationen zu gewinnen. Sie benutzten freistehende Bäume, um aus der Höhe in die Ferne zu blicken und so den Horizont nach Beute oder drohenden Gefahren absuchen zu können. Der bedeutendste Vorteil dieses Verfahrens ist der erhebliche Rauminformations- und Zeitgewinn, der durch eine bodengestützte Erkundung nicht erreicht werden kann. Dieses Grundprinzip ist bis heute in der Menschheitsgeschichte erhalten geblieben in Form von Wacht- und Aussichtstürmen, Ferngläsern, Teleskopen sowie Erdbeobachtungs- und Spionagesatelliten.

Erst mit der Entwicklung der Luftfahrt im 19. Jahrhundert, welche etwa zeitgleich mit der Entwicklung der Fotografie einherging, entstand die moderne analoge Geofernerkundung. Die Beobachtung der Erdoberfläche aus der Luft faszinierte bereits die Ballonfahrer, so dass die ersten Luftbildaufnahmen Mitte des 19. Jahrhunderts mit Hilfe von Ballons als Fernerkundungsplattform aufgenommen wurden.

Etwa zur gleichen Zeit wurde das Prinzip der Stereoskopie erkannt und entwickelt. Ab jetzt war es Wissenschaftlern möglich, Bildpaare räumlich zu betrachten und später auch photogrammetrisch auszuwerten.

Durch die Entwicklung der motorisierten Luftfahrt Anfang des 20. Jahrhunderts bestand erstmals die Möglichkeit, die Erdoberfläche systematisch zu überfliegen und dabei zu fotografieren. Damit stand der vermehrten Erfassung, Interpretation sowie der photogrammetrischen Auswertung der aufgenommenen Bilder der Erdoberfläche nichts mehr im Wege.

Während des sich anschließenden ersten Weltkrieges wurden sowohl Flug- als auch Aufnahmetechniken entscheidend verbessert, da erstmals automatische Kameras genutzt werden konnten. So wurde aus militärischen Gründen die kontinuierliche fotografische Reihenaufnahme taktisch wichtiger Geländeabschnitte aus der Luft von allen Kriegsparteien vorangetrieben. Nach Kriegsende wurden die gesammelten Erfahrungen von dem auflebenden Luftbildwesen genutzt, da dieses ab 1920 für forstliche, archäologische und allgemeine geographische Zwecke konzipiert wurde (z.B. Landesaufnahmen, Expeditionen, Erkundung, Kartographie, etc.). Zu diesem Zeitpunkt erkannten viele Wissenschaften die Bedeutung der Fernerkundung und begannen, sie für ihre Zwecke zu nutzen.

Während des 2. Weltkrieges dominierten abermals militärischen Zwecke das Luftbildwesen. Wichtige taktische Operationen konnten ohne Aufklärungsflüge und den Einsatz von Reihenmesskameras nur schwer vorbereitet oder nachträglich auf Erfolg überprüft werden. Es wurde deshalb erstmals die Herstellung von Luftbildplanwerken praktiziert, die eine systematische Fernerkundung ermöglichten und noch heute in Form von Befliegungsplänen angewendet werden. Gleichzeitig wurden immer mehr Farbfilme für die Luftbildaufnahme eingesetzt. Teilweise wurden bereits Infrarot-Filme erprobt.

Nach dem Ende des Krieges forschten besonders US-amerikanische Institutionen im Bereich der zivilen Fernerkundung, so dass die Luftbildinterpretation zur ersten eigenständigen Disziplin der Geofernerkundung wurde. Wissenschaftler empfahlen besonders die Verwendung von Farbinfrarotfilmen für die vegetationskundliche Forschung. Der Einsatz derartig neuer Techniken brachte auch für andere Geodisziplinen Vorteile. Durch die immer schnellere technische Entwicklung wurden in den 60-er Jahren neue, auf Flugzeugen montierte, Abtast-Systeme (engl.: Scanner) oder Radar-Systeme (z.B. SAR) von der Geofernerkundung genutzt. Etwa 10 Jahre später wurden erstmals Computer zur einfachen Bildanalyse eingesetzt. Das analoge Bild (Fotografie) musste dafür digitalisiert werden. Die traditionelle analoge Luftbildinterpretation ist seitdem nur noch eine Teildisziplin der zunehmend digitaler werdenden Geofernerkundung.

Völlig neue Perspektiven der Erderkundung ergaben sich 1965 mit den ersten Weltraumflügen (Gemini-/Apollo-Flüge).

Die Geowissenschaften konnten die gewonnenen kleinmaßstäblichen Aufnahmen besser nutzen, als ursprünglich erwartet. Man sprach sogar von einer 'dritten Entdeckung der Erde'.

Mit dem Start des ersten amerikanischen ERTS-1 Satelliten 1972 (Earth Ressources Technology Satellite, später zu LANDSAT umbenannt) wurden systematisch gewonnene digitale multispektrale Aufnahmen der Erdoberfläche verfügbar. Seitdem folgten Unmengen unterschiedlichster Spezialsatelliten, welche größtenteils auch in technischen Generationsabfolgen geplant wurden (z.B. LANDSAT 1 bis 7, ERS 1 bis 3, SPOT 1 bis 5). Da sich hierbei Fotografien und deren Transport zurück zur Erde (mit Hilfe der bemannten Raumfahrt) als nachteilig erwiesen, wurde mit dem Einsatz von Satelliten auch die Kommunikationstechnik revolutioniert. Mit deren Hilfe war es nun möglich, die vom Erderkundungssatelliten gewonnenen relativ großen Datenmengen kostengünstig, schnell und überall auszuwerten.

Heute werden ständig neue Satelliten in ihre Umlaufbahnen gebracht. Sie geben Aufschlüsse über komplexe Umweltprobleme - in einer Zeit der zunehmenden Globalisierung und der damit verbundenen Schwierigkeiten wird dieser Aspekt immer wichtiger.

Aber auch in der flugzeuggestützten Geofernerkundung hielten digitale Aufnahmeverfahren Einzug. Aufgrund der hier möglichen variablen Flughöhen können unterschiedliche geometrische Auflösungen erreicht werden. Dabei sind Aufnahmen vom sichtbaren Spektrum (VIS) über das Infrarot (IR), die Thermalstrahlung (TIR) bis in den Mikrowellenbereich (SAR) mit einer räumlichen Auflösung von wenigen Zentimetern bis Metern möglich.

Heute werden zivile Geofernerkundungsdaten (Luft-/Satellitenbilder) insbesondere in der Raumplanung, dem Umweltschutz, der Versorgungswirtschaft, der Lagerstättenexploration, der Kartographie, der Überwachung (engl.: Monitoring) u.ä. als fester Bestandteil der in diesen Bereichen zu erstellenden Analysen eingesetzt. Die Daten sind meist gegen ein mehr oder minder hohes Entgelt bei den Vertriebsinstitutionen für jedermann erhältlich.

Nach der Interpretation der Daten werden diese meist in einem Geoinformationssystem (GIS), welches eine Verknüpfung von Fernerkundungsdaten mit anderen Geosachdaten ermöglicht, genutzt.

Die wichtigsten technologischen Errungenschaften, die den heutigen Stand der Fernerkundung repräsentieren, sind die Ausnutzung von nicht sichtbaren Bereichen des elektromagnetischen Spektrums (Infrarot und Mikrowellen), die Verwendung von nicht-fotografischen Aufnahmemethoden (Multispektralabtaster, Radiometer und Radar) und von Satelliten als Fernerkundungsplattformen, sowie der Einsatz von Computern in der Verarbeitung und der Interpretation von Fernerkundungsdaten.

Für viele Geowissenschaften bleibt die Fernerkundung somit von zentraler Bedeutung, denn sie erlaubt in idealer Weise sowohl das Beobachten der Landschaft als Gesamtheit über längere Zeiträume, als auch das rasche wissenschaftliche Erfassen von Einzelerscheinungen.

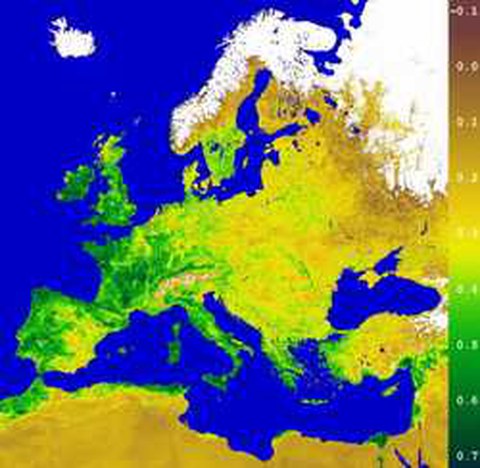

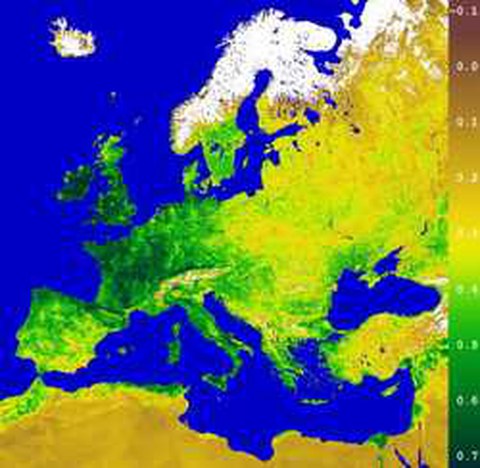

Auf folgenden Bildern ist beispielsweise der Einzug des Frühlings in Europa ablesbar.

| [zurück] | Die Fernerkundung und ihre Einsatzgebiete |

| [weiter] | Aufgaben zum Modul 1 |

[Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Modul 7] [Modul 8] [Modul 9]

[Startseite] [Stichwortverzeichnis] [Literatur] [Impressum]