Online-Diskussionsreihe "60 Minuten"

Inhaltsverzeichnis

Über die Online-Diskussionsreihe

In der öffentlichen Online-Diskussionsreihe "60 Minuten" diskutieren Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Blickwinkeln über aktuelle wirtschaftswissenschatfliche und gesellschaftlich relevante Themen.

| Zielgruppe: | Die Veranstaltungsreihe richtet sich neben Angehörigen und Studierenden der TU Dresden an eine breite Öffentlichkeit. |

| Format: | Die Veranstaltungen werden virtuell per Zoom durchgeführt. Es ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Veranstaltungen, die in Kooperation mit dem ifo Institut durchgeführt werden, zeichnen wir auf. Die Videos sind wenige Tage im Nachgang auf dem youtube-Kanal des ifo Instituts und der Mediathek des ifo Instituts verfügbar. |

| Kontakt: | Dekanat der Fakultät Wirtschaftswissenschaften Dr. Uta Schwarz Tel.: 0351 463 33141 |

Online-Diskussionen im WS 2025/26

13.01.2026, 18:15 Uhr: (Rechts-)Populismus: Altes Problem, junge Stimmen

Die Erfolge von populistischen Parteien nehmen zu – in Deutschland, Europa und darüber hinaus. Was macht populistische Bewegungen so erfolgreich? Welche Wählerinnen und Wähler fühlen sich davon angesprochen? Welche Erklärungsansätze werden von harter empirischer Evidenz untermauert?

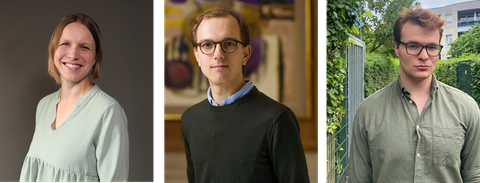

Es diskutieren:

Christian Leßmann diskutiert diese alten Fragen mit jungen Forschenden aus der Politikwissenschaft und Ökonomie. Jacob Edenhofer ist Doktorand der Politikwissenschaft an der Universität Oxford und forscht im Bereich der politischen Ökonomie und Klimapolitik. Julius Kölzer ist ebenfalls Doktorand der Politikwissenschaft (HU Berlin) und Gastautor der ZEIT. Luisa Dörr ist PostDoc am ifo Institut und forscht im Bereich der Politischen Ökonomie und Finanzwissenschaft.

Zoom-Link und Videomitschnitt:

Die Online-Diskussion findet als Webinar in Zoom statt. Bitte nutzen Sie für die Teilnahme den folgenden Zoom-Link. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und das Video wenige Tage später auf dem youtube-Kanal des ifo Instituts und der Mediathek des ifo Instituts verfügbar sein.

Rückblicke auf bisherige Online-Diskussionen

Seit dem WS 2020/21 haben jedes Semester zahlreiche 60 Minuten-Diskussionen stattgefunden. Eindrücke von den diskutierten Themen können Sie auf den folgenden Seiten gewinnen.

SoSe 2025

24.06.2025, 18:15 Uhr: Open Data – Mehrwert für Bürger und Gesellschaft?

Öffentliche Verwaltungen verfügen über große Mengen an Daten. Immer mehr Städte stellen ihren Bürger:innen daraus Daten in Open-Data-Portalen zur freien Nutzung zur Verfügung – verbunden mit der Erwartung, Transparenz zu erhöhen, Bürgerbeteiligung zu fördern und Innovationen anzustoßen. Doch sind diese Erwartungen realistisch? Welcher konkrete Mehrwert ergibt sich für einzelne Bürger:innen und die Stadtgesellschaft im Allgemeinen? Welche Herausforderungen müssen bei der Bereitstellung und Nutzung offener Daten gemeistert werden? Wie lassen sich diese Herausforderungen adressieren und welche Rolle spielen dabei unterschiedliche Akteure?

Es diskutierten: Dr. Lioba Buscher (Leiterin der Kommunalen Statistikstelle Dresden) / Dr. Katharina Ebner (FernUniversität Hagen) / Marco Sieber (Open Data Spezialist der Stadt Zürich) / Moderation: Susanne Strahringer und Martin Wiener (TU Dresden, FakuItät Wirtschaftswissenschaften)

Dr. Lioba Buscher ist Leiterin der Kommunalen Statistikstelle Dresden. © Lioba Buscher

Dr. Katharina Ebner ist Mitarbeiterin an der FernUniversität Hagen. Ihr Forschungsbereich sind Informationssysteme für Smart-Mobility-Lösungen. © Hardy Welch

Marco Sieber ist Open Data Spezialist der Stadt Zürich. © Statistik Stadt Zürich

06.05.2025, 18:15 Uhr: Bürokratieabbau: Worauf kommt es an?

© ifo Institut

Unternehmen und Wirtschaftsverbände kritisieren überbordende Bürokratie. Die sehen darin einen erheblichen Standortnachteil und ein gewichtiges Investitionshemmnis. Inzwischen schreiben sich nahezu alle Parteien Bürokratieabbau und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung auf die Fahnen. Die tatsächlichen Reformergebnisse waren jedoch bislang enttäuschend. Woran liegt das? Warum werden so wenig konkrete Maßnahmen vorangebracht? Wie lässt sich die Verwaltung wirklich verringern und/oder beschleunigen?

Über diese Fragen sprachen am 06.05.2025 Sabine Kuhlmann (Universität Potsdam & Stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats) / Sarah Necker (FAU Erlangen-Nürnberg & Leiterin des Ludwig Erhard ifo Forschungszentrums für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik) / Moderation: Christian Leßmann (TU Dresden, FakuItät Wirtschaftswissenschaften)

WS 2024/25

13.11.2024: Migration: Wie steuert man Einwanderung und erleichtert Integration?

© ifo Institut / TU Dresden

In Deutschland werden teils emotionale Debatten zum Thema Migration geführt. Insbesondere die jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland waren von diesem Thema geprägt. Wir wollen dieses Thema auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse diskutieren. Welche Arten von Migration gibt es? Kann man Migration steuern? Wie erleichtert man die Integration von Migrant:Innen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft? Welche Aufgaben und Verantwortung haben Bund, Länder und Gemeinden in diesem Zusammenhang?

Es diskutierten: Panu Poutvaara (ifo Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik und LMU München) / Hans Vorländer (TU Dresden und Sachverständigenrat für Integration und Migration) / Moderation: Christian Leßmann (TU Dresden, FakuItät Wirtschaftswissenschaften)

SoSe 2024

29.05.2024: Wasserstoffwirtschaft

© ifo Institut / TU Dresden

„Grüner“ Wasserstoff wird gemeinhin als Ersatz für fossile Energieträger angesehen. Dieser wird mittels Elektrolyse aus regenerativ erzeugtem Strom hergestellt und gilt deswegen als CO2-frei. Die technischen Hürden für die flächendeckende Nutzung von Wasserstoff für industrielle Prozesse sind jedoch hoch: Es müssen nicht nur Elektrolyseure in ausreichender Zahl geschaffen werden; auch die erforderlichen Netzinfrastrukturen und Speicher sind bislang noch nicht vorhanden. Darüber hinaus sind auch die benötigten Infrastrukturen für den Wasserstoffimport zu schaffen, da der Bedarf in Deutschland aus heimischen Quellen kaum zu decken sein wird. Ob eine kostengünstige und zugleich ausreichende Versorgung mit Wasserstoff möglich ist, darüber wurde am 29.05.2024 diskutiert.

Es diskutierten: Dominik Möst (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften) / Frithjof Staiß (Zentrum für Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg) /Moderation: Joachim Ragnitz (ifo Dresden und TU Dresden)

WS 2023/24

09.01.2024: Nachhaltige Finanzpolitik: Investitionen über Schulden

Deutschland steht vor vielfältigen Herausforderungen. Der Finanzierungsbedarf ist insbesondere für Investitionen in Klimaschutz und Energiewende beträchtlich. Die öffentliche Infrastruktur weist einen erheblichen Investitionsstau auf. Lassen sich diese riesigen Aufgaben mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse vereinbaren? Brauchen wir Ausnahmen oder Anpassungen der Schuldenbremse? Welche Rolle spielen Sonderhaushalte dabei? Wie kann nachhaltige Finanzpolitik in diesem Umfeld gelingen?

Es diskutierten: Lars Feld (Walter Eucken Institut / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) / Jakob von Weizsäcker (Minister der Finanzen und für Wissenschaft, Saarland) / Moderation: Christian Leßmann (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

SoSe 2023

09.05.2023: Management in Zeiten der “Polykrise”: Wie können Organisationen mit den widersprüchlichen Herausforderungen multipler Krisenlagen umgehen?

Die kollektive Erfahrung in Zeiten multipler, sich überlappender und teilweise gegenseitig verstärkender Krisenlagen zu leben, wird in der Öffentlichkeit zunehmend mit dem Begriff „Polykrise” umschrieben. Die Polykrise unterstreicht den hohen Grad an Komplexität, der momentan politische und unternehmerische Entscheidungen erschwert: So können Lösungen, die etwa kurzfristig Abhilfe in Bezug auf die Energiekrise leisten, langfristig einen negativen Effekt auf die Klimakrise haben; die Coronakrise löste beinahe eine Krise des Vertrauens in die Demokratie aus; und die andauernde Ukrainekrise machte sich im Jahr 2022 nicht zuletzt auch als eine Inflationskrise in Westeuropa bemerkbar. Welche Managementherausforderungen ergeben sich aus der Polykrise im privaten sowie im öffentlichen Sektor? Wie können und wie sollten politische und unternehmerische Entscheidungsträger:innen mit diesen Herausforderungen umgehen? Inwiefern können akademische Begriffe wie die Polykrise Manager:innen dabei helfen, effektiver mit den multiplen Krisenlagen der Welt umzugehen?

Es diskutierten: Juliane Reinecke (Universität Oxford) / Daniel Geiger (Universität Hamburg) / Elke Schüssler (JKU Linz) / Moderation: Blagoy Blagoev (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

13.06.2023: Die drängende Umgestaltung der Krankenhauslandschaft

© ifo Institut

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde vereinbart, dringend notwendige Reformen im Krankenhausbereich anzugehen. Im Mai 2022 wurde hierfür die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ eingerichtet, um die drängenden Fragen mit breiter fachlicher Expertise zu beantworten. Wie können Patientinnen und Patienten in medizinischen Notfällen an Krankenhäusern künftig besser versorgt werden? Wie lässt sich eine medizinisch bessere Versorgung mit Erreichbarkeit und der demographischen Entwicklung vereinbaren? Wie können Krankenhäuser von unnötigen Aufgaben und Leistungen entlastet werden? Nach welchen Kriterien sollen Krankenhäuser zukünftig entlohnt werden? Diese und weiter Fragen wurden in dieser Ausgabe der „60 Minuten“ mit zwei prominenten Mitgliedern der Regierungskommission diskutiert.

Es diskutierten: Boris Augurzky (RWI Essen) / Jochen Schmitt (Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus) / Moderation: Marcel Thum (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

WS 2022/23

24.01.2023: Eine fragmentierte Welt im Umbruch – von der Finanz- zur Energiekrise

© tud

Die letzten Jahre waren geprägt durch kurze Abfolgen von Krisen - Finanzkrise, Covid-Krise und zuletzt die Energiekrise. In einer gemeinsamen Veranstaltung von TUD Lectures und 60 Minuten diskutierten am 24.01.2023 Expert:innen, welche Kennzeichen die derzeitigen Umbrüche besitzen und welche Herausforderungen und Risiken sich in diesen verbergen.

Es diskutierten: Dominik Möst (TU Dresden, Fakultät Wirtschafts-wissenschaften) / Werner Gleißner (Future Value GmbH und TU Dresden) / Franziska Stölzel (UNU Flores) / Moderation: Thomas Günther (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

13.12.2022: Wie geht es weiter mit der Alterssicherung?

Inzwischen ist der Fachkräftemangel in weiten Teilen der Wirtschaft angekommen. Azubi-Stellen bleiben unbesetzt, Öffnungszeiten werden verkürzt, Kolleginnen und Kollegen müssen durch Mehrarbeit die Lücken füllen. Eine besondere Herausforderung ist die Abnahme der Erwerbsbevölkerung allerdings für die Gesetzliche Rentenversicherung. Derzeit stehen jeder Person im Ruhestand nur noch zwei arbeitende Personen gegenüber. Im Jahr 2050 wird sich das Verhältnis auf ca. 1 zu 1,3 verschlechtern. Wie kann in dieser Lage die Rente sicher gemacht werden? Welche Maßnahmen bei Beitragszahlungen und Rentenansprüchen sind notwendig? Kann eine gezielte Migrationspolitik helfen? Welche Chancen und Risiken birgt die geplante kapitalgedeckte Säule?

Es diskutierten: Jörg Rocholl (ESMT Berlin) / Martin Werding (Ruhr-Universität Bochum) / Moderation: Christian Leßmann (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

01.11.2022: Nachhaltigkeitsstandards und -siegel für Unternehmen

Nachhaltigkeitsstandards und -siegel unterstützen Unternehmen dabei, sich bei der Herstellung ihrer Produkte oder der Erbringung von Dienstleistungen an ökonomischer, ökologischer und/ oder sozialer Nachhaltigkeit zu orientieren. Darüber hinaus können sie für die Unternehmen selbst als Unterscheidungsmerkmal zu Unternehmen dienen, die auf konventionelle Weise wirtschaften. So wird es auch Stakeholdern ermöglicht, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen leichter zu erkennen und nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Diesen positiven Effekten steht gegenüber, dass die Orientierungsfunktion und die Glaubwürdigkeit beeinträchtig werden, wenn zu viele Nachhaltigkeitsstandards und -siegel auf dem Markt erscheinen. Die 60 Minuten-Diskussion „Nachhaltigkeitsstandards und -siegel für Unternehmen“ beleuchtete die Themen näher und zeigt auf, wie nachhaltige Standards und Siegel entwickelt werden können, um Umweltqualität, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Wohlstand zu erreichen.

Es diskutieren: Claudia Brück (Fairtrade Deutschland) / Samanthi Dijkstra-Silva (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften) / Stefan Hörmann (Global Nature Fund) / Moderation: Prof. Dr. Remmer Sassen (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften und IHI Zittau)

SoSe 2022

12.07.2022: Bedingungsloses Grundeinkommen

© ifo Institut

Seit vielen Jahren wird die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in Deutschland diskutiert. Allen Bürgern soll ein fester monatlicher Betrag ausbezahlt werden, ohne an Bedingungen geknüpft zu sein. Ein umfassendes Grundeinkommen soll alle existierenden Sozialleistungen ersetzen und damit eine radikale Vereinfachung und Entbürokratisierung der sozialen Absicherung ermöglichen. Wie hoch müsste ein solches, bedingungsloses Grundeinkommen sein? Wie hoch müssten die Steuern sein, um das Grundeinkommen zu finanzieren? Welche Verhaltensreaktionen würde ein solches System auslösen? Was würde die neue Autonomie bringen – für die Lebenszufriedenheit und für prekäre Arbeit? Was haben wir aus den Feldexperimenten zu Grundeinkommen gelernt?

Es diskutierten: Ronnie Schöb (FU Berlin) / Jürgen Schupp (DIW Berlin, Infrastruktureinrichtung „Sozio-oekonomisches Panel“) / Jürgen Wegge (TU Dresden, Fakultät Psychologie) / Moderation: Marcel Thum (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

Ergänzende Literatur:

Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (2021), Bedingungsloses Grundeinkommen, Berlin.

10.05.2022: Krieg, Sanktionen und Makroökonomie

© ifo Institut

Der Krieg in der Ukraine verursacht unvorstellbares menschliches Leid in Europa. Um mit nicht-militärischen Mitteln Einfluss auf den Konflikt zu nehmen, wurden scharfe Sanktionen auf unterschiedlichen Ebenen gegen Russland verhängt. Was bewirken die Sanktionen in Russland und der Weltwirtschaft? Sind die Sanktionen scharf genug? Welche Folgen können in Deutschland eintreten? Und können die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft auch China beeinträchtigen, um sich im Konflikt stärker zu positionieren?

Es diskutierten: Rüdiger Bachmann (University of Notre Dame) / Stefan Kooths (Institut für Weltwirtschaft Kiel) / Moderation: Christian Leßmann (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

03.05.2022: Real Facts: Kommunikation durch die Wissenschaft

© ifo Institut

Die großen Krisen der letzten Jahre – Migrationskrise, beschleunigter Klimawandel, Coronakrise und der Krieg in der Ukraine – waren bzw. sind begleitet von Fake News. Falsche Informationen, die in der Öffentlichkeit kursieren, haben zu vielen Fehlwahrnehmungen in der Bevölkerung beigetragen. Das Panel soll die Rolle der Wissenschaft in Zeiten von Fake News beleuchten. Kann wissenschaftlicher Konsens zu grundlegenden Fakten falschen Informationen entgegenwirken? Wo hat die Wissenschaft Wahrnehmungsverzerrungen in der Öffentlichkeit erfolgreich verringert? Wo divergieren wissenschaftliche Sicht und öffentliche Meinung besonders stark und warum? Welche Rolle spielen die Medien? Kann gute Wissenschaftskommunikation die gesellschaftliche Spaltung etwas abmindern? Wie kann man mit wissenschaftlichen Ergebnissen Entscheidungsträger, z.B. Politiker oder Führungskräfte, erreichen?

Es diskutierten: Anna Kerkhof (ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Zentrum für Industrieökonomik und Neue Technologien) / Anna Sophie Kümpel (TU Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Kommunikationswissenschaft) / Marina Münkler (TU Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Germanistik) / Moderation: Marcel Thum und Thomas Günther (TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften)

WS 2021/22

16.11.2021: Sind Algorithmen die besseren Manager?

01.02.2022: Herausforderungen der Biodiversitätskrise für die Wirtschaft

WS 2020/21 und SoSe 2021: Diskussionen zu Corona, Wirtschaft und Finanzen

08.12.2020: Corona-Warn-Apps: Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie?

14.01.2021: Corona-Schulden: Eine Gefahr für Firmen und Staat?

21.01.2021: Wie Corona Wirtschaft und Unternehmen verändert

28.01.2021: Corona und die Auswirkungen auf den stationären und ambulanten Bereich und die Produktion von Gesundheitsleistungen

18.03.2021: Corona und das "V" an den Finanzmärkten

15.04.2021: Corona und die (Hoch)Schulen

06.05.2021: Die Arbeitswelt während und nach Corona

18.05.2021: Corona und die Digitalisierung im Gesundheitswesen

01.07.2021: Wie gehen wir mit (Lebens-)Risiken um?