Aug 24, 2025

Erste Ergebnisse zur Beschäftigung ukrainischer Lehrkräfte an sächsischen Schulen

Auf der Diversity Migration Education Conference an der Universität Potsdam sprachen Kristina Kocyba und Olha Ihnatyeva über die vielfältigen Rollen, die ukrainische Lehrkräfte im Zuge ihrer Nachqualifizierung übernehmen.

Die Diversity Migration Education Conference findet alle zwei Jahre im Wechsel an der Universität Potsdam und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg statt. Im Fokus stehen migrationsbedingte Diversität und deren Einfluss auf die Bildungsprozesse junger Menschen. In diesem Jahr nahmen rund 130 Forschende aus über 20 Ländern teil und präsentierten Ergebnisse qualitativer und quantitativer Forschung.

Kristina Kocyba, Vertreterin der Professur für Schulpädagogik an der TU Dresden, leitete auf der Konferenz die Sektion „Educational Systems and Policy Responses Addressing Diversity and Migration“. Gemeinsam mit Olha Ihnatyeva, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur, stellte sie erste Ergebnisse aus ihrer Pilotstudie zur Integration ukrainischer Lehrkräfte an sächsischen Schulen, den dabei zu beobachtenden (strukturellen) Hürden wie auch Erfolgen vor.

Theoretisch-methodischer Hintergrund

Die Beschäftigung von Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund im deutschen Bildungssektor bleibt bundesweit gering (GEW, 2021). Dies zeigt sich insbesondere an der nur eingeschränkten Einstellung international ausgebildeter Lehrkräfte an Schulen. Zwar betont der bildungspolitische Diskurs die Bedeutung einer Diversifizierung des Lehrpersonals – mit Verweis auf Ziele wie kulturelle Offenheit, die Integration geflüchteter Fachkräfte und die Bewältigung des Lehrkräftemangels – doch bleiben die tatsächlichen Einstellungszahlen weiterhin niedrig (Wojciechowicz et al., 2022, 2024).

Die Dresdner Pilotstudie zielt darauf ab, den Einstellungsprozess ukrainischer Lehrkräfte zu rekonstruieren, mit besonderem Fokus auf die Identifizierung struktureller Barrieren und die Entwicklung möglicher Lösungsansätze. Grundlage der Untersuchung sind leitfadengestützte Interviews mit ukrainischen Lehrkräften, die an einer Schule in Sachsen tätig wurden. Die Verantwortung der Forschenden gegenüber geflüchteten Teilnehmenden spielt dabei eine zentrale Rolle im Interviewdesign (Krause et al., 2024; Kwiecińska & Łukianow, 2025).

Ergebnisse

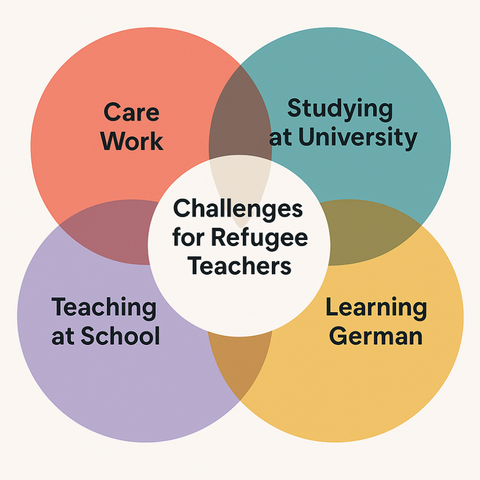

Neben dem langwierigen Prozess der Nachqualifizierung – etwa durch das Studium eines weiteren Faches – und der Anforderung, innerhalb von zwei Jahren das Sprachniveau C1 zu erreichen, um als Lehrkraft eingestellt werden zu können, zeigten die Daten auch Unterschiede in den Schulkulturen. Diese spiegeln sich sowohl in der Lehrer-Schüler-Interaktion als auch in der Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen wider. Vor allem aufgrund der Flucht und der anhaltenden Sorge um Angehörige in der Ukraine berichten die Befragten zudem von einer hohen, teils chronischen Stressbelastung, ohne über ausreichende Coping-Strategien zu verfügen.

Darüber hinaus lassen sich positive Entwicklungen beobachten: Ukrainische Lehrkräfte integrieren ihre Erfahrungen an sächsischen Schulen in ihr pädagogisches Profil; insbesondere Lehr- und Lernmethoden, die auf Individualisierung und Partizipation ausgerichtet sind, werden als bereichernd wahrgenommen und übernommen. Zudem berichten viele, auch künftig Schülerinnen und Schüler mit Migrations- oder Fluchterfahrung unterstützen zu wollen. Solche Einstellungen sind für die Entwicklung einer diversitätssensiblen Schulkultur von besonderem Wert.

Kristina Kocyba und Olha Ihnatyeva planen, die Forschung fortzuführen und weitere Stakeholder einzubeziehen. Erste Empfehlungen zur Überwindung struktureller Hürden sowie zu einem kultursensiblen Onboarding an sächsischen Schulen werden in eine Publikation einfließen. Informationen hierzu erfolgen an dieser Stelle.