Projektreferenzen

![Electric potential in steady-state conditions for an hollow cylinder obtained by simulating the electro-chemical model developed in the paper of Rossi and Wallmersperger [3].](https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ifkm/mmfs/ressourcen/bilder/forschung/EC_phi_2D_cyli.png/@@images/c9f4c4bb-f91f-4faa-97e5-870db472d25a.png)

Electric potential in steady-state conditions for an hollow cylinder obtained by simulating the electro-chemical model developed in the paper of Rossi and Wallmersperger [3].

This work was supported by the European Union (ERDF) and the Free State of Saxony via the ESF project 100231947 -

The CoSiMa research group deals with a highly topical subject. The work of the international group with 10 junior researchers from Germany, Brazil, Italy, Bulgaria and India focuses on highly up-to-date issues in the field of material simulations for applications in key technologies in the Free State of Saxony, such as automotive, biomedicine or energy technology.

Veröffentlichungen

- Marco Rossi, Thomas Wallmersperger, Stefan Neukamm, and Kathrin Padberg-Gehle. Modeling and Numerical Simulation of Electrochemical Cells under Applied Voltage. 2017. [ https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.10.047]

- Marco Rossi, Thomas Wallmersperger, Jorge Alejandro Ramirez, and Paola Nardinocchi. Thermodynamically consistent electro-chemo- mechanical model for polymer membranes. 2018. [https://doi.org/10.1117/12.2295726]

- Marco Rossi and Thomas Wallmersperger. Thermodynamically consistent three-dimensional electrochemical model for polymeric membranes. 2018. [https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.06.174]

- Marco Rossi, Paola Nardinocchi, and Thomas Wallmersperger. Swelling and shrinking in prestressed polymer gels: an incremental stress-diffusion analysis. 2019. [accepted - in printing]

This work was supported by the DAAD via the Graduate Academy TU Dresden, projects 2017_64 and 2018_84.

The project deals with the investigation of polymer gels by using multifield models capable of describing the complex behavior of these very interesting materials. In fact, applications made of smart polymers can be used in fuel cells and bio-technologies. The project was developed in collaboration with Prof. Paola Nardinocchi from Sapienza, Università di Roma.

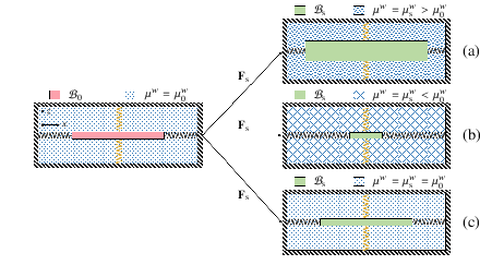

Swelling-shrinking scenarios discussed by using the hydro- mechanical model developed in the paper of Rossi et al. [2].

Veröffentlichungen

-

Marco Rossi, Thomas Wallmersperger, Jorge Alejandro Ramirez, and Paola Nardinocchi. Thermodynamically consistent electro-chemo- mechanical model for polymer membranes. 2018. [https://doi.org/10.1117/12.2295726]

-

Marco Rossi, Paola Nardinocchi, and Thomas Wallmersperger. Swelling and shrinking in prestressed polymer gels: an incremental stress-diffusion analysis. 2019. [accepted - in printing]

Teilprojekt: Numerische und experimentelle Untersuchung des gekoppelten chemo-elektro-mechanisch, visko-hyperelastischen Verhaltens von Hydrogelen für Aktor- und Sensoranwendungen

gemeinsam mit Prof. G. Gerlach (TU Dresden)

Stimulierbare Hydrogele sind zähelastische Materialien, deren Eigenschaften wie hohe Quell-/ Dehnfähigkeit optimale Voraussetzungen für die Anwendung als Stellglieder oder Energiewandler, z.B. in der Medizintechnik oder im Leichtbau, bieten. Der vorliegende Antrag betrifft die Nutzung dieser Materialien als mikrotechnische Aktoren und Sensoren. Ziel des Forschungsprojektes ist es, durch die Verbesserung der Herstellungstechnologie von Hydrogelschichten und durch die Optimierung der Aktor- und Sensorarbeitsregime die Genauigkeit und Stabilität von entsprechenden mikrotechnischen Elementen zu erhöhen. Der komplexe Einfluss chemischer Reaktionen in den gequollenen Hydrogelen und an den Hydrogel-Elektrode-Luft/ Lösungsmittel-Grenzflächen auf die Prozesskinetik soll numerisch und experimentell untersucht werden. Die Ergebnisse sollen helfen, die Langzeitstabilität solcher Aktoren und Sensoren zu verbessern und Reproduzierbarkeit der Eigenschaften stimulierbarer Hydrogele zu erhöhen. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf das Quell verhalten der elektrisch stimulierbaren polyelektrolytischen Hydrogele in Abhängigkeit von elastomechanischen und elektrischen Hydrogel- Eigenschaften sowie von elektrischem Feld, Temperatur, Quellmittel-Parametern (pH-Wert, lonenstürke) und Diffusionsverhalten der beweglichen Ionen in den Hydrogelen. Mittels eines chemoelektro- mechanischen Modells sollen die Quellungskinetik sowie die lonenflüsse in den Hydrogelen untersucht werden. Hierzu soll das Modell um Geschwindigkeiten der chemischen Reaktionen und des Temperatureinflusses erweiten und mit experimentell gewonnenen Parametern kalibriert werden. Damit lassen sich dann Simulationsrechnungen durchführen und mittels Demonstratoren verifizieren. Aus den numerischen und experimentellen Untersuchungen lassen sich dann optimierte Aktorkonfigurationen gewinnen.

Veröffentlichungen

Gemeinschaftsprojekt mit dem Fraunhofer IWU (Dresden), der KU Leuven (Belgien), und dem BWI (Belgisches Schweißinstitut)

Advanced lightweight materials, such as high strength aluminium and magnesium alloys, are used in an expanding range of engineering applications, such as in the transport sector, machine and equipment construction or the general construction industry. Thermal welding of these materials is, in contrast to steel, problematic since it severely affects both the static and fatigue resistance of the joint and the base material. This has strengthened the demand for more suitable joining techniques without heat input.

The focus of the present research is on the application of two of the most important

conventional cold joining techniques (clinching and self-pierce riveting) for these new

emerging lightweight materials. The challenge in this regard is that these materials have a limited ductility, while the joining processes locally induce large plastic deformations.

Consequently, joining these materials can be accompanied by cracks which develop during the forming operation. This situation has limited the use of these materials and of the joining processes in the past. The aim of the project was to develop rules and guidelines based on scientific results determining either how cracks induced by clinching or self-pierce riveting can be avoided or which cracks are acceptable. Therefore, the damage behaviour of lightweight materials, such as aluminium and magnesium, during the clinching and self-pierce riveting process was investigated both experimentally and numerically.

Veröffentlichungen

- M. Hofmann, R. Anderssohn, T. Wallmersperger, M. Jäckel, D. Landgrebe Self-pierce riveting of materials with limited ductility investigated with the Bai-Wierzbicki damage model in GISSMO. LS-DYNA Forum, Bamberg 2016

-

M. Jäckel, S. Coppieters, M. Hofmann, N. Vandermeiren

EFB-Forschungsbericht Nr. 462, MechJoin-MLD Mechanical joining of materials with limited ductility -

M. Jäckel, S. Coppieters, M. Hofmann, N. Vandermeiren, D. Landgrebe, D. Debruyne, T. Wallmersperger, K. Faes

Mechanical joining of materials with limited ductility: Analysis of process-induced defects. International ESAFORM Conference on Material Forming, Dublin 2017

UmCra - Werkstoffmodelle und Kennwertermittlung für die

industrielle Anwendung der Umform- und Crash-Simulation

unter Berücksichtigung der mechanischen und thermischen

Vorgeschichte bei hochfesten Stählen

Gemienschaftsprojekt mit dem IWT Bremen und dem Fraunhofer SCAI Sankt augustin

Die Anforderungen an die Crashsicherheit von Automobilen und damit indirekt an die

Crashsimulation werden immer höher. Für industrielle Anwender der Umform- und

Crashsimulation stellt sich derzeit insbesondere bei den modernen hochfesten Stählen wie Dualphasen- oder TRIP-Stählen das Problem der mechanischen Werkstoffmodelle und der dafür nötigen Kennwerte. Zwar gibt es auf akademischen Gebiet viele Entwicklungen zu den Modellen für die hochfesten Stähle und daraus resultierende Veröffentlichungen, aber die Umsetzung in kommerzielle Software erfolgt nicht oder erst mit großer Zeitverzögerung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Allein die Masse der Veröffentlichungen gerade zu den Mehrphasenstählen macht Softwareentwicklern und CAE-Dienstleistern, die oft kmU sind, eine regelmäßige Sichtung und Überprüfung der Publikationen unmöglich. Viele Modelle sind äußerst komplex und somit ungeeignet für die industrielle Simulation. Oft werden die publizierten Modelle nur an einer Stahlklasse verifiziert und es geht aus der Literatur nicht hervor, ob die publizierten Modelle mit guten Ergebnissen verallgemeinerbar, z. B. aus der Umform- auf die Crashsimulation oder von DP- auf TRIP-Stähle, sind. Hinzu kommt, dass die mechanische und thermische

Vorgeschichte, z.B. eine Vorverfestigung oder Restaustenitumwandlung, bei vielen Modellen nicht berücksichtigt wird. Letztlich werden die meisten Modelle für die Umformsimulation ausgelegt, teilweise aber nur an Zugversuchen überprüft. Die Anwendung auf die Crashsimulation wird aber selten durchgeführt. Parallel

dazu wurde es als Mangel angesehen, dass die lokale thermische und mechanische Vorgeschichte sich nicht in lokalen Kennwerten widerspiegelt, sondern ein globaler Kennwertesatz für die Crashsimulation für das ganze Bauteil verwendet wird.

Aus dem AK 27 UAK „Crash- und Insassensimulation“ der Forschungsvereinigung Automobiltechnik (FAT) wurde der Wunsch geäußert, ein Forschungsprojekt aufzulegen, welches sich der erkannten Mängel annimmt. Über der Zusammenarbeit von werkstofftechnisch versierten Instituten (IWT, IFKM) und einem auf der numerische Software ausgerichteten Institut (SCAI) hochfeste Stähle sowohl für die Umform- als auch die Crashsimulation geschaffen werden. Aufgrund der Prozessketten der ausgewählten Stähle, die explizit eine Wärmebehandlung zur Einstellung der besonderen mechanischen Eigenschaften vorsieht, hat der Fachausschuss „Gefüge und mechanische Eigenschaften“ der der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT) sein Interesse am geplanten Projekt bekundet.

Veröffentlichungen

- M. Hofmann, T. Wallmersperger, M. Hunkel

Improved Rule of Mixture for Determination of Mechanical Properties of Dual Phase Steel with Different Martensite Fraction. LS-DYNA Forum, Bamberg 2014 -

M. Hunkel, J. Lütjens, A. Oeckerath, M. Hofmann u. a.

FAT-Schriftenreihe Band 273: UmCra - Werkstoffmodelle und Kennwertermittlung für die industrielle Anwendung der Umform- und Crash-Simulation unter Berücksichtigung der mechanischen und thermischen Vorgeschichte bei hochfesten Stählen

Die Herausbildung dreidimensionaler (3D-) Rissmuster, wie sie z.B. in keramischen Werkstoffen bei der Herstellung durch Trocknung, beim Thermoschock oder beim Erstarren von Lava (Basaltsäulen) entstehen, ist noch nicht geklärt. Risse bilden sich in der Regel durch Zugspannungen als Folge inhomogener Schrumpfungsprozesse. Es sollen experimentelle 3D-Rissanordnungen (Tunnelrisse und Basaltsäulen) untersucht werden, die infolge von Stoff- oder Wärmetransport über die Risse stationär wachsen. Ein Zusammenhang zwischen Wachstumsgeschwindigkeit und Abstand der Risse ergibt sich daraus, dass das synchrone Wachstum paralleler Risse aufgrund wechselseitiger Entlastung unterhalb eines kritischen Abstandes instabil ist, was zur Herausbildung der Rissmuster führt. Die Anwendung eines derartigen bruchmechanischen Verzweigungsproblems auf Basaltsäulen liefert im Rahmen eines eigenen 2D-Modelles einen um einen Faktor 10 zu großen Abstand der Risse. Es wird ein wesentlicher 3D-Effekt erwartet, der damit zusammenhängt, dass in diesem 3D-Rissmuster die Risse miteinander verbunden sind. Trocknungsexperimente sollen einen Vergleich mit der Theorie ermöglichen. Aussagen zur Verringerung der Schädigung infolge Trocknung oder Thermoschock werden angestrebt.

Veröffentlichungen

- Self-driven tunneling crack arrays - 3D-fracture mechanics bifurcation analysis. International Journal of Fracture, 141, 2006, S. 345–356

M. Hofmann, H.-A. Bahr, T. Linse, U. Bahr, H. Balke und H.-J. Weiss - Diameter of basalt columns derived from fracture mechanics bifurcation analysis. Physical Review E, 79, 2009, S. 056103

H.-A. Bahr, M. Hofmann, H.-J. Weiss, U. Bahr, G. Fischer und H. Balke - On the diameter of basalt columns, eingeladener Vortrag zum AGU (American Geophysical Union) Fall Meeting 2009, 14. 12. - 18. 12. 2009, San Francisco, Kalifornien USA

M. Hofmann, H. Bahr, H. Weiss, G. Fischer, J. Nellesen und H. Balke - Analysis of 3D crack patterns in a free plate caused by thermal shock using FEM-bifurcation, International Journal of Fracture, vol. 241, pp. 53–72, 2023, doi: 10.1007/s10704-022-00688-2, N. Jesch-Weigel, R. Zielke, M. Hofmann, and T. Wallmersperger

- Why Hexagonal Basalt Columns? Phys. Rev. Lett., vol. 115, no. 15, p. 154301, Oct. 2015, doi: 10.1103/PhysRevLett.115.154301, M. Hofmann, R. Anderssohn, H.-A. Bahr, H.-J. Weiß, and J. Nellesen

- Analysis of 3D crack patterns in a free plate caused by thermal shock using FEM-bifurcation, International Journal of Fracture, vol. 241, pp. 53–72, 2023, doi: 10.1007/s10704-022-00688-2, N. Jesch-Weigel, R. Zielke, M. Hofmann, and T. Wallmersperger

- Energiebasierte Analyse zur Strukturbildung bei dreidimensionalen Rissmustern, in 57. Tagung des DVM-Arbeitskreises Bruchmechanik und Bauteilsicherheit, DVM, 2025, pp. 1–16, M. Hofmann, R. Anderssohn, N. Jesch-Weigel, R. Zielke, and T. Wallmersperger

Bauelemente mit nichtlinearen gekoppelten elektromechanischen Materialeigenschaften erlangen zunehmende Bedeutung in der Aktuatorik und Sensorik. Im Rahmen des Projektes wurde für die Simulation des effektiven ferroelektroelastischen Materialverhaltens ein auf mikromechanischen Annahmen beruhender Algorithmus entwickelt und in ein FEM-Programm implementiert, wobei erstmals ein Vektorpotential als elektrische Ansatzvariable Verwendung fand, um positiv definite Steifigkeitsmatrizen zu garantieren. Im Fortsetzungsprojekt werden die Berechnungsergebnisse der Homogenisierung mit experimentellen Daten aus der Literatur in Übereinstimmung gebracht, wofür eine Untersuchung der Einflüsse der Materialparameter, der Elementtypen, der Elementmengen sowie der Randbedingungen notwendig ist. Dies soll Vorhersagen für komplexe Belastungen und Lastgeschichten sowie in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern weitere experimentelle Überprüfungen ermöglichen. Es ist zudem eine Modifikation des Algorithmus’ geplant, um belastungsgeschwindigkeitsabhängige Effekte auf Basis der Vektorpotential-Formulierung zu berechnen. Auf dieser Grundlage wird dann ein Vergleich des mikromechanischen Ansatzes mit phänomenologischen Modellen bezüglich der Effektivität bei der Lösung von Rand-Anfangswert-Problemen ganzer Körper und bezüglich der Effekte bei komplexen Belastungen und Lastgeschichten angestrebt.

Veröffentlichungen

- A. S. Semenov, H. Keßler, A. C. Liskowsky, H. Balke

On a vector potential formulation for 3D electromechanical finite element analysis

Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol. 22(5), S. 357-375, 2006 - A. C. Liskowsky, A. S. Semenov, H. Balke, R. M. McMeeking

Finite element modeling of the ferroelectroelastic material behavior in consideration of domain wall motions

In: R. M. McMeeking, M. Kamlah, S. Seelecke and D. Viehland (Ed.), Coupled Nonlinear Phenomena -– Modeling and Simulation for Smart, Ferroic and Multiferroic Materials, Proceedings of the 2005 MRS Spring Meeting, Vol. 881E, 2005 - M. Kamlah, A. C. Liskowsky, R. M. McMeeking, H. Balke

Finite element simulation of a polycrystalline ferroelectric based on a multidomain single crystal switching model

International Journal of Solids and Structures, Vol. 42(9-10), S. 2949-2964, 2005

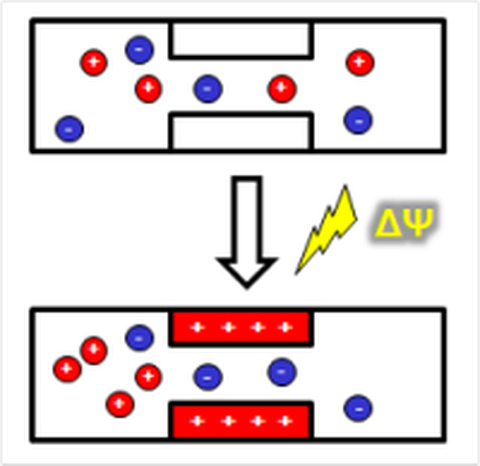

Schema zur Schaltbarkeit einer Pore in einer Doppellipidschicht

Abgeschlossenes Projekt im Rahmen von "Support-the-best":

Ziel war die experimentelle Untersuchung der Permeabilität von Membranen und möglicher Methoden zur Manipulation dieser Eigenschaft. Das Permeationsverhalten wurde gleichzeitig auf mehreren Ebenen modelliert und Vergleichssimulationen durchgeführt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe der Professur für Polymere Mikrosysteme durchgeführt.

Publikationen

- Ehrenhofer, Adrian, et al. "Permeation control in hydrogel-layered patterned PET membranes with defined switchable pore geometry–Experiments and numerical simulation." Sensors and Actuators B: Chemical 232 (2016): 499-505.

- Adrian Ehrenhofer ; Thomas Wallmersperger ; Andreas Richter;

Simulation of controllable permeation in PNIPAAm coated membranes.

Proc. SPIE 9800, Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2016, 980016 (April 18, 2016); doi:10.1117/12.2219117.

Werkstoffmodelle und Kennwertermittlung für die industrielle Anwendung der Umform- und Crash-Simulation unter Berücksichtigung der thermischen Behandlungen beim Lackieren imProzess bei hochfesten Werkstoffen.

Die sich ständig erhöhenden Anforderungen an die Crashsicherheit von Automobilen benötigen präzisere Vorhersagen durch Crashsimulation. In den letzten Jahren fokussiert sich in der industriellen Anwendung moderner Stahl- und Aluminiumwerkstoffe die Simulation auf ein durchgehendes Abbilden der Prozesskette, dabei werden heute schon vielfach die Ergebnisse der Umformsimulation für die Herstellung in die Crashsimulationen übertragen. Das Vorgängerprojekt AiF379 ZN „UmCra - Werkstoffmodelle und Kennwertermittlung für die industrielle Anwendung der Umform- und Crash-Simulation unter Berücksichtigung der mechanischen und thermischen Vorgeschichte bei hochfesten Stählen“ beschäftigte sich mit der Kopplung von Umformung und thermischer Behandlung vor oder während des Umformprozesses. Durch die zunehmende Integration der Ergebnisse der Umformsimulation in die Crashsimulation ergibt sich die Notwendigkeit einen weiteren Schritt der Prozesskette zu betrachten: Die thermische Behandlung zum Aushärten des Lacks, im Weiteren kurz als Einbrennlackieren bezeichnet. Dabei wird die Karosserie für ca. 20 Minuten auf ca. 170 °C erwärmt. Trotz der relativ geringen Temperatur erfahren die verwendeten modernen Werkstoffe Veränderungen, die das mechanische Verhalten beeinflussen, im wesentlichen Anlasseffekte und Bake-Hardening. Die Anlasseffekte treten vor allem bei den höchstfesten Presshärtestählen auf und führen zu einer Reduktion der Festigkeit. Bake-Hardening tritt bei einer Vielzahl von Stahl- und Aluminiumgüten auf und führt

zu einer höheren Festigkeit.

Veröffentlichungen

M. Hofmann, A. Oeckerath, K. Wolf, T. Wallmersperger: Verbesserte Berücksichtigung der Änderung des Materialverhaltens infolge des Bake-Hardenings in der Simulation der Prozesskette. HTM 77 (2022) S. 228-239, DOI:10.1515/htm-2022-1009

Werkstoffmodelle und Kennwertermittlung für die industrielle Anwendung der Umform- und Crash-Simulation unter Berücksichtigung der thermischen Behandlungen beim Lackieren im Prozess bei hochfesten Werkstoffen Hunkel, M., Oeckerath, A. & Hofmann, M., 2022, VDA Berlin, (FAT-Schriftenreihe , Band 360).