aktuelle Forschungsprojekte

an der Professur für Mechanik multifunktionaler Struktur aktuell bearbeitete Forschungsthemen:

Gemeinschaftsprojekt der Universität Paderborn, der TU Dresden und der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Teilprojekt B03: Korrosionsmodellierung zur Bewertung mechanisch gefügter Bauteile

Bei modernen Leichtbaustrukturen in Mischbauweise spielt Korrosion, insbesondere Kontaktkorrosion, z. B. zwischen Stahl und Aluminium, aufgrund der Vielzahl an Materialkombinationen eine bedeutende Rolle zur Bewertung der ertragbaren Lasten, da die Korrosion die Dauerfestigkeit deutlich herabsetzen kann. Neben der Fügbarkeitsprognose ist die Vorhersage der Lebensdauer der Verbindung insbesondere in korrosiven Medien eine weitere zu erfüllende Anforderung für die verstärkte Anwendung mechanischer Fügeverfahren. Damit mechanisches Fügen als wandlungsfähiges Verfahren anwendbar ist, muss die gesamte Prozesskette von der Herstellung bis zum Betrieb in der virtuellen Produktentwicklung sicher abbildbar sein, denn nur dann ist die Integrität der Baugruppe für die gesamte Nutzungsdauer ohne aufwändige Versuche zu gewährleisten. Mit der Schädigungsmechanik hat sich eine leistungsstarke Methode etabliert, mit der sich auf Basis von gekoppelten Simulationen aufwändige experimentelle Bauteilprüfungen in Verbindung mit klassischen Betriebsfestigkeitskonzepten ergänzen bzw. einsparen lassen. Korrosion beschreibt

die Materialveränderung infolge elektrochemischer Reaktionen, die sehr vielfältige Ursachen haben kann. Sie lässt sich durch physikalisch motivierte Modelle auf Basis von Transportgleichungen für die beteiligten Teilchentypen und entsprechenden Ansätzen für die Reaktionskinetik beschreiben. Infolge der chemischen Reaktionen ändern sich die Materialeigenschaften. Diese Materialänderung muss im Schädigungsmodell berücksichtigt werden. Um dieses Verhalten der Simulation zugänglich zu machen, soll in diesem Teilprojekt ein gekoppeltes elektro-chemo-mechanisches Modell erstellt werden, mit dem die Lebensdauer von Bauteilen, die durch mechanische Fügeverfahren verbunden wurden, unter zyklischen Betriebslasten und Korrosionseinfluss bis zum Anriss vorhersagt werden kann.

Verbesserung der Übertragung (Mapping) von Simulationsdaten aus der Umformsimulation in die Crashsimulation für genauere Versagensprognosen - MapUmCra“

Im Zusammenhang mit der sich stetig erhöhenden Forderung nach Leichtbau zur Reduktion des CO2-Abdruckes ist im Bereich der Fahrzeugentwicklung, zum Beispiel bei der Crashstrukturauslegung, eine möglichst genaue Prognose des Komponentenverhaltens im Einsatz unerlässlich. In dieser Thematik sind KMU meist als Simulationsdienstleister, Zulieferer von Teilkomponenten und Softwareentwickler tätig und müssen sich den steigenden Anforderungen verschiedener OEMs anpassen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Um eine schnelle leistungsfähige Produktentwicklung zu ermöglichen, dient dabei die durchgehende virtuelle Abbildung der Prozesskette vom Umformvorgang bis zum Funktionseinsatz (z.B. Crashbelastung). Hier entstehen jedoch verschiedenste Inkompatibilitäten, die grundsätzliche Probleme mit sich bringen, da üblicherweise verschiedene Verformungs- und Schädigungsmodelle, Solver, Elementformulierungen und Netzfeinheiten verwendet werden, und dies noch unterschiedlich bei den KMU und OEMs. Auch Lastpfadwechsel sowie verschiedene Belastungsgeschwindigkeiten im Umform- und Crashprozess stellen weitere Herausforderungen dar. In diesem Vorhaben sollen daher beispielhaft für einen Stahl- und Aluminiumblechwerkstoff systematische experimentelle und numerische Untersuchungen durchgeführt werden, um die relevanten Einflussgrößen aus dem Umformprozess, welche die Crashsicherheit signifikant beeinflussen, zu ermitteln. Darauf aufbauend soll eine effektive Vorgehensweise für die Übertragung (Mapping) der als relevant ermittelten Größen aus dem Umformprozess in die Crashsimulation für häufig verwendete Verformungs- und Schädigungsmodelle sowie unterschiedliche Netzfeinheiten entwickelt und anhand von Musterbauteilen validiert werden. Die Schnittstelle zwischen der Umform- und Crashsimulation mit unterschiedlichen Materialmodellen und Simulationssoftwarelösungen wird dabei interoperabel gestaltet, was insbesondere für KMU, die die gesamte Prozesskette bedienen, große Vorteile bringen wird.

im DFG - Schwerpunktprogramm 1681 " Feldgesteuerte Partikel-Matrix-Wechselwirkungen: Erzeugung, skalenübergreifende Modellierung und Anwendung magnetischer Hybridmaterialen"

Multifunktionale Materialien sind auf Grund ihrer stimuli-responsiven Eigenschaften prädestiniert für Aktor- und Sensoranwendungen u.a. in der Mikrofluidik und in der Medizintechnik. Wichtige Vertreter hierbei sind Polymere, die sensitiv gegenüber von außen angelegten elektrischen und magnetischen Feldern eine kontrollierte Deformation ermöglichen.In dem vorliegenden Antrag soll das Verhalten von Ferrogelen, d.h. Polymergelen mit magnetischen Partikeln, unter Einfluss eines äußeren magnetischen Feldes detailliert untersucht werden. Hierzu erfolgt eine Modellierung und Simulation des (chemo-)magneto-mechanischen Verhaltens der Ferrogele mittels finiten Elementen. Das Ferrogel bestehend aus einem festen Polymernetzwerk, einer flüssigen Phase und fixen bzw. mobilen magnetischen Partikeln wird hierbei auf Basis einer Theorie poröser Medien für die unterschiedlichen Phasen beschrieben. Eine Beschreibung des Gesamtsystems erfolgt durch eine Kopplung der mechanischen mit den magnetischen Feldgleichungen. Die Parameter für das Materialmodell werden aus mikroskopischen experimentellen und theoretisch/numerischen Untersuchungen von Projektpartnern gewonnen. Im Rahmen des Projekts wird der Einfluss des äußeren magnetischen Feldes auf die magnetischen Partikel sowie die Interaktion der Partikel mit dem Polymernetzwerk und daraus resultierend die mechanische Deformation des Gels untersucht. Für isotrope und anisotrope Gele - mit fixen bzw. mobilen magnetischen Partikeln - soll das Verhalten im Magnetfeld berechnet und mit Ergebnissen von experimentellen Arbeitsgruppen verglichen werden. Hierbei wird zunächst das magneto-mechanische Hystereseverhalten von Ferrogelen analysiert und im entwickelten Modell berücksichtigt. Weiterhin sollen auch mobile elektrisch geladene Teilchen berücksichtigt werden. Somit kann das Verformungsverhaltens von Polymergelen unter elektrischen und magnetischen Feldern durch numerische Simulationsrechnungen bestimmt werden.In Abstimmung mit experimentellen Untersuchungen im Rahmen des SPPs kann die Qualität der entwickelten chemo-elektro-magneto-mechanischen Formulierung stetig verbessert werden. Somit steht dann ein thermodynamisch konsistentes Modell als Werkzeug zur Verfügung, das die Modellierung und Untersuchung medizintechnisch und mikrofluidisch relevanter Ferrogel-Aktorkonfigurationen ermöglicht.

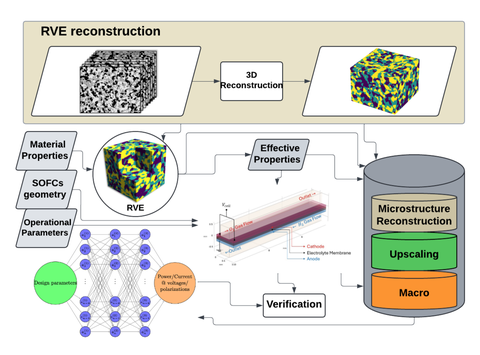

Das Projekt zielt darauf ab, die Entwicklung und Optimierung von Festkeramikbrennstoffzellen (SOFCs) durch ein hybrides Modellierungsframework voranzutreiben, das physikalisch basierte Simulationen mit Methoden des maschinellen Lernens (ML) verbindet. Ausgangspunkt ist die Erstellung eines strukturierten multiphysikalischen, gekoppelten Modells auf der Brennstoffzellen-Ebene, das Transportprozesse, elektrochemische Reaktionen, thermische Effekte und mechanische Belastungen abbildet. Darauf aufbauend sollen Homogenisierungsansätze genutzt werden, um effektive temperaturabhängige Materialeigenschaften von Elektroden aus Tomographie-Daten und künstlich generierten Mikrostrukturen zu bestimmen und in makroskopische Simulationen einzubinden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines Frameworks, der Mikrostrukturmerkmale (z. B. Porosität, Tortuosität, Dreiphasengrenzen) mit makroskopischen Transporteigenschaften verknüpft. So sollen erzeugte Datensätze genutzt werden, um Neuronale Netze zu trainieren, die schnelle und echtzeitfähige Vorhersagen und Optimierungen ermöglichen. Zusätzlich soll die Einbindung mechanischer Degradationsmechanismen wie Kriechverhalten langfristige Zuverlässigkeitsprognosen erlauben.

Zur Sicherstellung von Dateninteroperabilität und Wissensintegration wird eine ontologiebasierte Plattform (EMMO) eingesetzt, die den Aufbau eines „Material Twins“ für SOFCs unterstützt. Insgesamt verfolgt das Projekt das Ziel, genauere, skalierbare und effizientere Simulations- und Vorhersagemethoden für SOFCs zu entwickeln und damit die Grundlage für leistungsfähige, nachhaltige Energielösungen zu schaffen.

Gemeinschaftsprojekt mit Prof. Dr.-Ing. Berthold Schlecht von der Professur für Maschinenelemente

und Dr. -Ing. E.-F. Markus Vorrath von der Professur für Mikrosystemtechnik

Gefördert von 2021-2026

Im Zuge der Industrie 4.0 ist ein signifikanter Anstieg des Bedarfs an Daten zu verzeichnen. Diese Daten sind für die Durchführung von Predictive Maintenance unerlässlich. Für die Erfassung dieser Prozessdaten ist der Einsatz einer Vielzahl von Sensoren erforderlich. In diesem Fall empfiehlt es sich, die jeweiligen Daten direkt an der Entstehungsstelle zu messen, wie beispielsweise das übertragene Drehmoment einer Kupplung.

Für diesen Zweck wird im Rahmen des Projekts eine Zahnkranzkupplung mit dielektrischen Elastomersensoren ausgestattet. Mithilfe dieser Sensoren ist es möglich, die Deformation des Zahnkranzes der Kupplung zu messen. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf das übertragene Drehmoment ziehen.

Der Hauptfokus bei der Professur für Mechanik multifunktionaler Strukturen liegt hierbei bei (i) der Modellbildung und der numerischen Simulation des komplexen Thermo-Mechanischen Materialverhaltens der Kupplung, (ii) der Untersuchung, ob es durch die Sensorintegration zu Schadensfällen kommen kann und (iii) der Erstellung eines geeigneten Regressionsmodells zur Bestimmung des Drehmoments anhand der gemessenen Kapazitäten und Temperaturen.

Weitere Informationen zum Schwerpunktprogramm finden sich auf der folgenden Webseite.