Speediflow

SpeeDiFlow – Nicht-invasive Messung von Strömungsgeschwindigkeit und –richtung

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Technologien zur Messung der Strömungsrichtung wird bei Prozessen mit freien Strömungen häufig nur die Strömungsgeschwindigkeit erfasst. Dies kann einerseits zu Fehlinterpretationen führen und andererseits die Einsatzmöglichkeiten für Regelkreise und Automatisierung stark einschränken. In Zusammenarbeit mit der Firma miunske solution GmbH wird daher ein neuartiges Sensorsystem entwickelt, das in der Lage ist, an einem einzigen Punkt sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch die Strömungsrichtung in partikelbeladenen Strömungen gleichzeitig zu erfassen: SpeeDiFlow (Speed and Direction of Flow). Der Schwerpunkt der Anwendung liegt auf Erntemaschinen, insbesondere auf dem Reinigungssystem von Mähdreschern. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten denkbar.

Zielsetzung:

Im Rahmen mehrerer Entwicklungsprojekte, die sich speziell auf Reinigungseinheiten für Mähdrescher konzentrierten, haben wir festgestellt, dass die alleinige Messung der Luftgeschwindigkeit ohne Kenntnis der Strömungsrichtung für Regelungszwecke unzureichend ist. Bei der Suche nach geeigneten Sensoren stießen wir auf zahlreiche Messprinzipien, doch kein einziges Gerät erfüllte alle wesentlichen Anforderungen zur Charakterisierung partikelbeladener Strömungen, insbesondere in Erntemaschinen. Zu diesen Anforderungen zählen:

- Die Messung des Mediums Luft, wobei sowohl die Geschwindigkeit (2–20 m/s, ± 0,5 m/s) als auch die Richtung (360°, ± 10°) mit ausreichender Dynamik gleichzeitig erfasst werden müssen.

- Robustheit gegenüber Partikeln in der Strömung, geringe Abnutzung und der Verzicht auf bewegliche Teile.

- Keine Beeinträchtigung bestehender Funktionselemente in den Maschinen.

- Ein einfaches Design, das auch für kleinere Produktionsmengen realisierbar ist, im Gegensatz zu Sensoren aus der Automobilindustrie.

Arbeitsschritte:

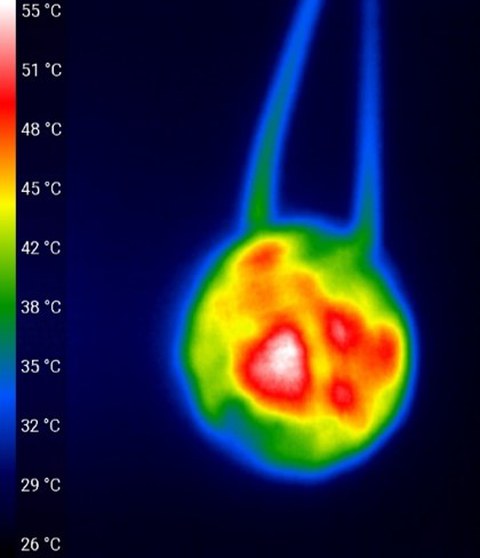

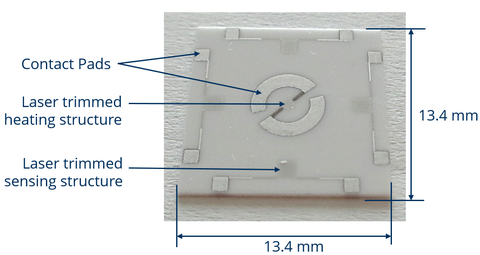

Auf Grundlage studentischer Vorarbeiten wurde ein neuartiger Sensor entwickelt, der auf einem Trägerelement ein elektrisches Heizelement nutzt, um die Strömungsgeschwindigkeit und -richtung zu messen. Der Heizer wird konstant auf einer Temperatur gehalten, wobei die Wärmeabfuhr durch das vorbeiströmende Fluid proportional zur Strömungsgeschwindigkeit ist. Dadurch lässt sich die Geschwindigkeit entweder durch die benötigte elektrische Leistung (Constant-Temperature-Anemometry, CTA) oder durch die Spannungsänderung bei konstantem Strom (Constant-Current-Anemometry, CCA) bestimmen. Zusätzlich sind auf dem Trägerelement um den Heizer vier Temperatursensoren im 90°-Winkel angeordnet. Das Temperaturfeld, das der Heizer erzeugt, wird bei anliegender Strömung verschoben, wodurch die Sensoren Temperaturunterschiede messen können. Aus diesen Unterschieden lässt sich die Strömungsrichtung ableiten, da der windzugewandte Bereich stärker abkühlt als der windabgewandte.

Zunächst wurden Strömungssimulationen mit STAR CCM+ genutzt, um Materialien, Geometrien und Sensorpositionen zu optimieren. Auf grundlage dieser Ergebnisse wurde ein erster Prototyp gefertigt, der eine Edelstahlplatte mit PTC-Elementen verwendet. Dieser wurde von unserem Projektpartner manuell gefertigt. Erste Tests zeigten jedoch, dass der Klebevorgang für das Heizelement und die Sensoren sowie die aufgebrachte Isolierschicht auf der Edelstahlplatte nicht präzise genug kontrolliert werden konnten, um wiederholbare Sensoren mit geringen Toleranzen in wichtigen Parametern herzustellen. Außerdem war das Design nicht in der Lage, die Oberfläche ausreichend zu erhitzen. Daher wurde die Herstellung des Sensorkerns an einen spezialisierten Hersteller übertragen, der photolithographische Verfahren nutzte. Neue Designs mit Keramik als Trägermaterial und Platinstrukturen für Heizung und Sensorik verbesserten die Ergebnisse. Simulationen und Experimente stimmten gut überein und bestätigten die Funktionalität des Systems.

Das Sensorelement erfordert eine geeignete Verpackung zur Montage. Daher wurden verschiedene Designkonzepte für Abdichtung und Wärmeisolation entwickelt und evaluiert. Ziel ist es, die dünnen Keramikträger bündig in die Trägeroberfläche einzusetzen, um den wandnahen Strömungsfluss nicht zu beeinträchtigen.

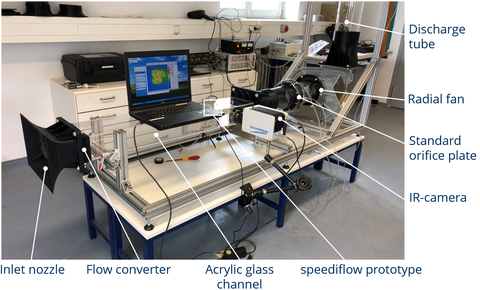

Zur Kontrolle der Luftgeschwindigkeit wurde ein Strömungskanal mit einer definierten Messöffnung konstruiert. Der Prüfstand ist kompakt, leicht und mobil, sodass er unter unterschiedlichen Bedingungen eingesetzt werden kann – sowohl in Innenräumen als auch im Freien bei variierenden Lufttemperaturen. Dieses Design ermöglicht zudem einen einfachen Transport, beispielsweise zu Ausstellungen oder Präsentationen. Der Sensor wurde an der Seitenwand des transparenten, quadratischen Kanals montiert. Der Strömungskanal wurde durch die Bestimmung des Strömungsprofils mittels eines Prandtl-Rohres validiert.

Messaufbau zur Funktionsüberprüfung des Sensors.

Ergebnisse:

Zur Kalibrierung der Luftgeschwindigkeit wurde die Strömungsgeschwindigkeit pyramidenförmig schrittweise von 2,5 m/s bis 20 m/s erhöht und wieder gesenkt, um sowohl aufsteigende als auch absteigende Signalverläufe zu erfassen und mögliche Hystereseeffekte aufgrund der Wärmekapazität des Sensors zu untersuchen. Die übliche Methode zur Berechnung der Geschwindigkeit anhand der Heizleistung zeigte zwar gute Korrelationen, offenbarte jedoch die erwartete Hysterese. Eine multivariate Methode, die zusätzlich die Ableitung der Heizleistung, die mittlere Temperatur der vier Temperatursensoren und die Heizertemperatur berücksichtigt, reduzierte diesen Effekt signifikant.

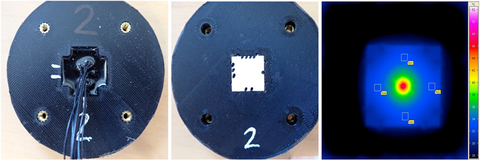

Vergossene Sensorvariante – Rückseite (links), Vorderseite (mitte), Wärmeverteilung (rechts)

Optimierte Versionen mit kleineren Kontaktflächen zum Gehäuse erreichten eine Root-Mean-Square-Error (RMSE) von unter 0,35 m/s.

Für die Bestimmung der Strömungsrichtung wurde eine sinusförmige Regression der Temperaturen der vier Sensoren verwendet. Die Validierung erfolgte durch eine schrittweise Rotation des Sensors in 15°-Intervallen, wobei die Dynamik und Genauigkeit die anfänglich definierten Anforderungen übertrafen. Der systematische Fehler wird durch die berechnete Richtung sowie die Präzision des Referenzwinkels beeinflusst.

Öffentlichkeitsarbeit:

Die Ergebnisse wurden unter anderem 2023 auf der IVT (Industrial Vehicle Technology) EXPO in Köln und bei der VDI LAND.Technik AgEng 2024 in Osnabrück in Form eines Vortrages präsentiert. Zusätzlich wurde der experimentelle Versuchsstand mit einem Funktionsmuster auf der AGRITECHNICA 2023 sowie auf der agra 2024 ausgestellt.

Fazit:

Obwohl die Methode zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit gut dokumentiert ist, stellte sich die Umsetzung im SpeeDiFlow-Sensor als anspruchsvoller heraus als erwartet, da die höhere Wärmekapazität im Vergleich zu Heißdraht- oder Dünnfilm-Heizsensoren die Genauigkeit beeinflusst. Designs, die die Geschwindigkeit präziser messen, waren weniger dynamisch und genau bei der Richtungsbestimmung. Ein ausgewogener Kompromiss wurde mit einem Fehler von 0,5 m/s für die Geschwindigkeit und 3,4° für die Richtung erreicht. In der Praxis liegt der Fehlerbereich (basierend auf dem doppelten Standardfehler) zwischen 0,7 und 1 m/s für bevorzugte Sensorkonfigurationen. Die Genauigkeit der Richtungsbestimmung übertrifft mit einem Fehler unter 7° die ursprünglichen Spezifikationen.

SpeeDiFlow bietet Ingenieurabteilungen ein vielseitiges Werkzeug zur Verbesserung von Maschinendesigns und zur Steuerung freier Luftströmungen. Anwendungsbereiche umfassen:

- Steuerung von Luftgeschwindigkeit und -richtung in Mähdreschern

- Windunabhängige Ausbringung von Dünger

- Zugluftfreie Raumkühlung

- Klimatisierung von Fahrzeugkabinen

- Neue Messmethoden in Forschung und Entwicklung

- Optimierung der Ausrichtung von Rotorblättern

- Erkennung von Seitenwind an Fahrzeugen

- Steuerung von Zu- und Abluft in der Industrie

Projektfinanzierung

Logo BMWK fehlt noch

Kooperationspartner

Projektbearbeitung

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

NameHerr Dipl.-Ing. Andi Günther

Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

NameHerr Dr.-Ing. Christian Korn

Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

NameHerr Dipl.-Ing. Fabian Uhlig

Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).