11.11.2025

Chancen in der Biomedizin: TUD-Forschende arbeiten an schonender Diagnostik mit Quantenbildgebung und Künstlicher Intelligenz

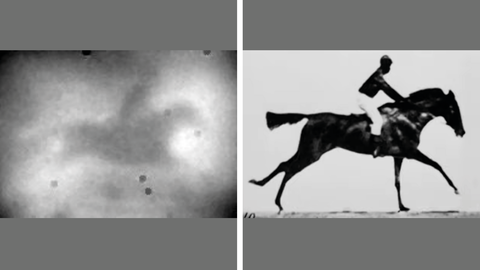

Links: Bild eines Pferdes, welches mittels Quantenverschränkung „gebeamt“ wurde, rechts: verwendetes Originalbild für die Quantenabbildung.

Quantentechnologien versprechen große Fortschritte bei hochleistungsfähigen Computern, sicherer Kommunikation aber auch bei Diagnostik in der Medizin. Einem Team aus Forschenden der TU Dresden (TUD) und der TU Darmstadt ist nun ein wichtiger Schritt für die Anwendung der Quantenbildgebung in der Biomedizin, wie in der Krebsdiagnostik, gelungen.

Bildgebung mit Hilfe der Quantenverschränkung

Mithilfe verschränkter Photonen (Lichtteilchen) übertrugen die Forschenden das Bild eines Pferdes auf eine Kamera. Das Besondere dabei: die Lichtteilchen, welche das Bild abtasteten, wurden niemals mit der Kamera gemessen. Stattdessen wurden deren verschränkte Partnerlichtteilchen auf der Kamera registriert, welche selbst wiederum niemals mit dem Bild des Pferdes in Kontakt kamen.

Beim Versuch machten sich die Forschenden die Quantenverschränkung zu Nutze, bei der der Zustand von zwei oder mehr Teilchen untrennbar miteinander verbunden ist, selbst wenn sie räumlich voneinander getrennt sind. Eine Messung an einem Teilchen beeinflusst augenblicklich den Zustand des anderen, was Albert Einstein als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete.

Neue Anwendungen in der Biomedizin

Für die Biomedizin eröffnet die Methode neue Anwendungen, die auch im Exzellenzcluster „Physics of Life“ der TU Dresden erforscht werden sollen. Eine Grundannahme ist, dass gesundes Gewebe und mit Krebszellen befallenes Gewebe Licht unterschiedlich absorbieren. Gewebe könnte mit der Methode sehr schonend mit infraroter Strahlung untersucht werden. Die nicht sichtbare Strahlung müsste aber nicht, wie bisher, aufwendig mit Infrarotkameras aufgenommen werden. Denn mit dem neuen Forschungsansatz werden mithilfe verschränkter Photonen Bildinformationen vom Beleuchtungslicht (wie Infrarot-, Terahertz- oder auch Röntgenstrahlung) auf das sichtbare Licht übertragen. Letzteres kann mit einer üblichen Kamera erfasst werden und ist so leichter zu messen.

Diagnostik mit sichtbarer Strahlung in Kombination mit KI-Auswertungen, die durch virtuelles Staining (Einfärben) Krebsuntersuchungen ohne chemische Substanzen ermöglichen, gilt als sehr aussichtsreich für eine neue biomedizinische Diagnostik, die wichtig ist sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Medizin.

Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich auf einer Tagung präsentiert: Juergen W. Czarske, L. Buettner, S. Krause, et al., Advancing computational imaging using physics-informed deep learning towards biomedicine, quantum technology and metaverse, Conference at Tsinghua University, Beijing, October 15, 2025

Über das Forschungsprojekt

Das Forschungsprojekt „3D-Quantenbildgebung mit nicht-detektiertem Licht und Wellenfrontkontrolle“ konzentriert sich auf die Entwicklung und Anwendung von Quantenbildgebungstechniken auf der Grundlage räumlich korrelierter Photonen. Insbesondere sollen neue Methoden zur Untersuchung für die medizinische Diagnostik entwickelt werden, die eine schonende 3D-Bildgebung ermöglichen und somit eine vielversprechende Alternative zur herkömmlichen Fluoreszenzmarkierung bieten. Zum Team gehören Prof. Juergen Czarske, Dr. Lars Buettner und Dr. Stefan Krause vom Kompetenzzentrum „Biomedical Computational Laser Systems“ (BIOLAS) der TU Dresden sowie Prof. Markus Graefe und Jonas Vasikonis von der TU Darmstadt. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

Für die Grundlagenforschung im Forschungsvorhaben „Physics-Informed Deep Learning Systems for Secure Information Transmission with Multimode Fibers“ (Phys-Deep-Fiber) erhielt Professor Jürgen Czarske eine mit 1,5 Millionen Euro dotierte Förderung im renommierten Reinhart-Koselleck-Programm der DFG.

Über Quantenverschränkung

Bei der Quantenverschränkung haben Photonen einen gemeinsamen Quantenzustand und sind so miteinander verbunden (verschränkt), dass sie auch über große Entfernungen hinweg die gleichen Eigenschaften teilen. Misst man die Eigenschaft eines verschränkten Teilchens, ist auch die entsprechende Eigenschaft des anderen Teilchens bekannt.

Kontakt:

Prof. Prof. h. c. Dr.-Ing. habil. Juergen Czarske

Professur für Mess- und Sensorsystemtechnik

Technische Universität Dresden

+49 351 463-34803