Dresdner Stahlbaufachtagung 2013 (20.03.2013)

Stahl-und Verbundbau - Bemessung und Konstruktion nach den Eurocodes

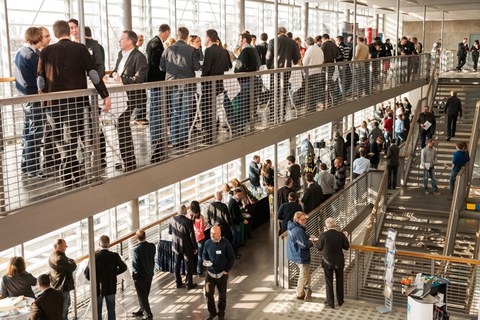

Am 20. März fand die 7. Dresdner Stahlbaufachtagung im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden statt. Die etablierte Veranstaltung war auch dieses Jahr gut besucht. Über 250 Gäste konnten die Veranstalter, das Institut für Stahl- und Holzbau der Technischen Universität Dresden und die Bauakademie Sachsen, begrüßen.

Hörsaalzentrum der TU Dresden

Die Eurocodes des Stahl- und Stahlverbundbaus und deren deutsche Nationalen Anhänge sind in den meisten Bundesländern seit dem 1. Juli 2012 verbindlich anzuwenden. Um dem Anwender die Orientierung im umfangreichen Normenwerk zu erleichtern und um wichtige Veränderungen gegenüber der abgelösten nationalen Normung zu vermitteln, wurden bei der Dresdner Stahlbaufachtagung 2013 hochwertige Beiträge präsentiert. Diese umfassten die Themengebiete Stabilität von Stäben, Platten und Schalen, Bemessung und Ausführung von Verbundstützen und Verbundmitteln, Werkstoffwahl und Korrosionsschutz, sowie Bauteilermüdung und Auslegung von Kranbahnanlagen. Auch dieses Jahr war es den Veranstaltern durchweg gelungen, führende Experten in den jeweiligen Fachdisziplinen als Referenten zu gewinnen.

Auditorium der Fachtagung

Professor Richard Stroetmann, Direktor des Instituts für Stahl- und Holzbau der TU Dresden, eröffnete die Stahlbaufachtagung und begrüßte die Teilnehmer. Anschließend beschrieb Herr Dipl.-Ing. Ralf Luther, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von bauforumstahl e. V. und Präsident des Deutschen Stahlbauverbandes, in seinen Grußworten den Stand der Umstellung auf die Eurocodes und die DIN EN 1090, der in Deutschland größtenteils abgeschlossen sei. Damit sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer einheitlichen europäischen Normung getan. Es sei zu erwarten, dass die Angleichung nationaler Besonderheiten (u. a. die nationalen Parameter, kurz NDPs), derzeit dargelegt in Nationalen Anhängen der europäischen Länder, in der nächsten Generation der Dokumente erfolgt.

Dr. Bernhard Hauke

Herr Dr. Bernhard Hauke, Geschäftsführer von bauforumstahl e. V., übernahm die Moderation und führte sachkundig durch das folgende Fachprogramm. Die ersten drei Vorträge befassten sich mit dem Thema Stabilität. Professor Richard Greiner, Emeritus an der Technischen Universität Graz, erläuterte die Hintergründe der Stabstabilität nach Eurocode 3-1-1 und berichtete über neue Entwicklungen auf diesem Gebiet. Zu diesen gehört die Entwicklung spezifischer Knicklinien für das Drill- und Biegedrillknicken unter Normalkraft und das Biegedrillknicken unter Momentenbeanspruchung. Des Weiteren stellte Professor Greiner einen Normungsvorschlag für die EN 1993-1-1 vor, der bei der Bestimmung der Momententragfähigkeit von Stäben einen linearen Übergang von Querschnittsklasse 2 zur Klasse 4 vorsieht, um die sprunghafte Änderung der rechnerischen Tragfähigkeit von plastischem zu elastischem Verhalten zu vermeiden.

Professor Stroetmann behandelte im zweiten Vortrag umfassend und detailreich die Stabilität von Platten nach DIN EN 1993-1-5. Dabei ging er ausführlich auf die Methode der reduzierten Spannungen und die Methode der wirksamen Breiten ein. Ergänzend zu seinen klar strukturierten Folien und Erläuterungen der technischen Regeln und Hintergründe sind im Tagungsband ausführliche Berechnungsbeispiele zu finden. Das Themengebiet Stabilität schloss Professor Herbert Schmidt, Emeritus an der Universität Duisburg-Essen, mit seinem Vortrag über die Stabilität von Schalen nach DIN EN 1993-1-6 ab. Professor Schmidt, laut Dr. Hauke bekannt unter der Ehrenbezeichnung „Schalen-Schmidt“, wies insbesondere auf die in die Norm neu aufgenommene Möglichkeit eines numerisch gestützten Trag- bzw. Beulsicherheitsnachweises hin. Hiermit reagiere die Normung auf den Trend zur numerischen Berechnungen von Schalen in der Baupraxis. Professor Schmidt sprach jedoch die dringende Empfehlung aus, derartige Berechnungen aufgrund der Komplexität Spezialisten zu überlassen und wies auf den Zusammenhang zwischen Modellierungstiefe und Wirtschaftlichkeit der Konstruktion hin.

Dipl.-Ing. Ralf Luther

Angeregte Pausengespräche

Nach einer kurzen Kaffeepause, die die Teilnehmer zu einem regen Gedankenaustausch nutzten, wurden die Fachvorträge mit Themen aus dem Verbundbau fortgesetzt. Professor Gerhard Hanswille von der Bergischen Universität Wuppertal, der jüngst ausgezeichnete Verbundexperte, stellte das Bemessungsverfahren für Verbundstützen nach DIN EN 1994-1-1 vor. Er erläuterte unter anderem die Zuordnung von Stützenquerschnittstypen zu den Bemessungsverfahren, bei der nun auch außergewöhnliche Verbundstützenquerschnitte des Hochhausbaus erfasst werden. Außerdem sei das Sicherheitskonzept in der aktuellen Normung des Verbundbaus nunmehr konsistent mit jenen des Stahl- und des Massivbaus. Professor Ingbert Mangerig von der Universität der Bundeswehr München schloss den Vormittag mit seinem Vortrag über „Verbundsicherung im Stahlhoch- und Brückenbau“ ab. Darin berichtete er über Alternativen zu konventionellen Kopfbolzendübeln in Form von Dübelleisten zur Sicherung der Schubübertragung zwischen Betonbauteilen und Stahltragelementen. Mit dem vorgestellten Ansatz zur Erfassung der Dübelgeometrie können leicht neue Schnittformen ohne aufwändige Versuchsreihen in ein bestehendes Bemessungskonzept integrieren werden. Somit würde Herstellern die Etablierung neuer Dübelleisten erleichtert.

Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann

Em. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Richard Greiner

Den Nachmittagsblock eröffnete Herr Dipl.-Ing. Andreas Gelhaar vom Institut für Stahlbau Leipzig GmbH. Seine Ausführungen umfassten die korrosionsschutztechnischen Regelungen in der DIN EN 1090-2. Neben einer allgemeinen Vorstellung des korrosionsschutztechnischen Teils der Norm und der Vorstellung neuer technischer Regelungen beleuchtete Herr Gelhaar einzelne Aspekte der neuen Normung kritisch. Anhand von Vergleichen mit der abgelösten DIN 18800-7 wies er auf geänderte Begrifflichkeiten hin, die zu Inkonsistenzen mir anderen Regelwerken, wie der EN ISO 12944 führten. Beispielsweise werden die Begriffe „Beschichtung“ und „Überzüge“ nicht mehr entsprechend ihrer bisherigen Definition verwendet. Als Ursache nannte er die unpräzise Übersetzung aus dem Englischen. Außerdem bedingen inhaltliche Veränderungen in der neuen Norm Mehraufwand bei der Erstellung des Konstruktionsschutzes, z. B. durch das Abkleben der Kontaktflächen der Unterlegscheiben nach der Grundierung bei planmäßig vorgespannten Verbindungen.

Prof. em. Dr.-Ing. Herbert Schmidt

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hanswille (rechts)

Dr.-Ing. Bertram Kühn, Prokurist der Verheyen-Ingenieure GmbH & Co. KG in Bad Kreuznach, sprach im nachfolgenden Vortrag über die Werkstoffwahl im Stahlbau nach DIN EN 1993-1-10. Da die klar strukturierte europäische Norm auf den DASt-Richtlinien 009 und 014 aufbaut, ergeben sich für den hiesigen Planer keine großen Neuerungen. Die Z-Werte können mit Hilfe einer übersichtlichen Tabelle der Norm ermittelt werden. Allerdings enthält die Tabelle einen amüsanten Übersetzungsfehler. So wurde für das „Puffern“ mit verformungsfähigem Schweißgut der DASt-Ri 014 zunächst der englische Ausdruck „with buttering“ in die EN 1993-1-10 aufgenommen und bei der anschließenden Übersetzung in die DIN EN Fassung „mit Buttern“ verwendet.

Prof. Dr.-Ing. Ingbert Mangerig

Dipl.-Ing. Andreas Gelhaar

11 Dr.-Ing. Bertram Kühn

Zudem stellte Professor Hans-Peter Günther von der Hochschule für Technik Stuttgart in seinem Vortrag die Norm DIN EN 1993-1-9 vor, die sich mit Bauteilermüdung befasst. Er erläuterte unter anderem das in der Norm verankerte Sicherheits- und Zuverlässigkeitskonzept. Hierzu gehören das Konzept der sicheren Lebensdauer und das Konzept der Schadenstoleranz. Letzteres erlaubt eine Bemessung mit reduzierten Teilsicherheitsbeiwerten, erzwingt jedoch die Durchführung regelmäßiger Inspektionen wäh-rend der Nutzungsdauer. Professor Günther betonte, dass diese dem Inspektor hohe Sachkenntnisse über potentielle Rissentstehungsmechanismen und –orte abfordern.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Günther

Prof. Dr.-Ing. Christoph Seeßelberg

Im abschließenden Fachvortrag referierte Professor Christoph Seeßelberg, Präsident der Fachhochschule Köln, über die Bemessung und die Konstruktion von Kranbahnen. Neben einer unterhaltsamen Vorstellung des Norminhalts gab er auch praktische Hinweise zum Kranbahnbau. Beispielsweise gab er eine einfache Regel für die Obergurtgestaltung von geschweißten Kranbahnträgern an: „Besser breit und dünn als schmal und dick.“ Eindrucks-volle und lehrreiche Bilder von Ermüdungsschäden in Kranbahnen rundeten das Programm ab.

Zusammenfassend wurde aus den Fachvorträgen deutlich, dass die Eurocodes den Stand der Technik widerspiegeln und eine sehr gute harmonisierte Grundlage für die Bemessung und Konstruktion von Stahl- und Verbundbauten bilden. Das derzeitige Programmmandat der EU enthält die „Wartung“ der vorliegenden Vorschriften, die auch das Beseitigen von Fehlern und die Verbesserungen der Anwenderfreundlichkeit beinhaltet. Die Arbeiten hierzu laufen bereits in den „Evolution-Groups“ zu den jeweiligen Normenteilen und den nationalen Spiegelausschüssen.

Informationsangebot der Aussteller

Die Pausen boten den Teilnehmern neben köstlichem sächsischem Kuchen auch den Rahmen für vertiefende Fachdiskussionen. Im Foyer präsentierten Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Da die diesjährige Veranstaltung bei Teilnehmern und Referenten wieder sehr positiv aufgenommen wurde, sind die Veranstalter motiviert, auch im kommenden Jahr die Dresdener Stahlbaufachtagung mit interessanten und praxisrelevanten Themen rund um den Stahl- und Stahlverbundbau fortzusetzen.

Dipl.-Ing. Jörn Scheller

Technische Universität Dresden

Institut für Stahl- und Holzbau