Eddykovarianzmethode

Die Turbulenzmethode wird auch als Eddykovarianzmethode, Eddykorrelationsmethode oder Fluktuationsmethode bezeichnet – als gängigste Bezeichnung hat sich aber Eddykovarianzmethode durchgesetzt. Sie ist eine direkte Messmethode zur Erfassung des turbulenten vertikalen Austauschs von Impuls, Wärme und Spurengasen zwischen der Atmosphäre und Landoberfläche. Dabei ist sie für raue Pflanzenbestände wie Wälder ähnlich gut geeignet, wie für relativ glatte, zu denen die meisten landwirtschaftlichen Flächen gehören.

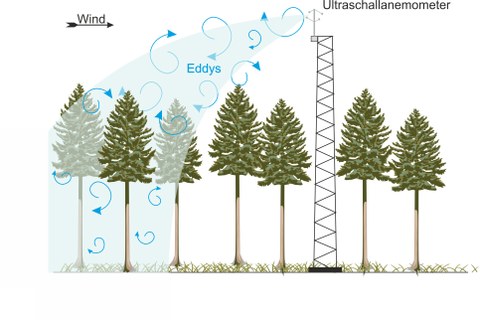

Die Eddykovarianzmethode beruht auf der Tatsache, dass für alle atmosphärischen Eigenschaften kurzzeitige Abweichungen von ihrem mittleren Zustand charakteristisch sind. Man kann daher jede turbulente Größe in ihren Mittelwert und die Abweichung davon zerlegen (Reynoldszerlegung). Ursache dieser Abweichungen sind sich bewegende Turbulenzelemente oder Wirbel ("Eddies"), die Eigenschaften mit sich tragen, die von der überströmten Oberfläche geprägt sind. Der vertikale Fluss dieser atmosphärischen Eigenschaft (etwa der Wasserdampfkonzentration) ist proportional zur Masse des Turbulenzelementes, der Konzentration und der vertikalen Windgeschwindigkeit.

Für die Eddykovarianzmethode ist es notwendig, die Abweichungen vom Mittel mit einer ausreichend hohen Frequenz (10 bis 20 Hz) zu bestimmen, um alle für den Strom maßgeblichen Frequenzen zu erfassen. Das hat bestimmte instrumentelle Anforderungen an die Messgeschwindigkeit zur Folge, wodurch ihre Anwendung erst mit der Entwicklung geeigneter Utraschallanemometer möglich wurde (Kaimal 1975). Da die maßgebliche Frequenz mit der Höhe über der betrachteten Fläche abnimmt, können in größerer Höhe (z. B. 10 m über einer glatten Oberfläche) und bei ausreichendem Fetch (auch Windwirklänge), d. h. bei ausreichendem Abstand des Messpunktes von der nächsten Inhomogenität in Windrichtung, auch trägere Instrumente eingesetzt werden.

Direktmessung der Verdunstung mit der Eddykovarianzmethode (EC)

Prinzipskizze Eddykovarianzmethode

Die Verdunstung erzeugt einen vertikalen Transport von Wasserdampf, der mittels Eddykovarianzmethode direkt gemessen werden kann.

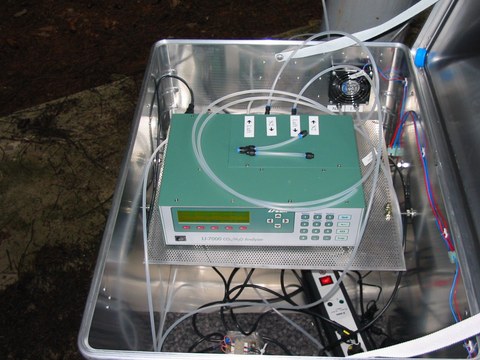

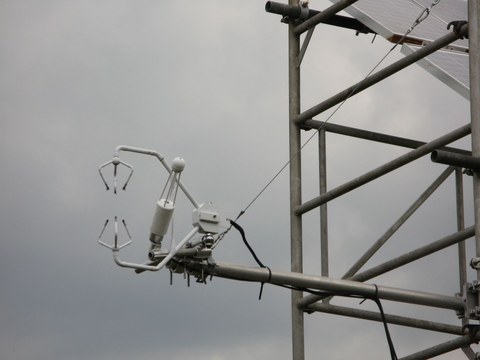

Dafür werden Kombinationen von einem schnellen dreidimensionalen Windmesser (typischerweise ein Ultraschallanemometer) und einem schnellen Hygrometer (z. B. ein Kryptonhygrometer; s. Campbell & Tanner 1985) eingesetzt. An Stelle des Hygrometers kommen heute Gasanalysatoren zum Einsatz, die gleichzeitig Wasserdampf- und CO2-Konzentration messen (z. B. der IR-Gas-Analysator LI-COR-7500). Dabei werden offene (Luft strömt von selbst durch die Messzelle) und geschlossene Systeme (Pumpe und Schlacuh von der Ansaugstelle in Höhe des Ultraschallanemometers zum Analysator) verwendet, beide haben spezifische Vorteile. In Gebieten mit häufigerem Niederschlag wie in Mitteleuropa sind Analysatoren mit geschlossenem Messpfad zuverlässiger.

geschlossenes System LI-7000

offenes System LI-7500 zusammen mit Ultraschallanemometer CSAT3

Inzwischen werden weltweit an mehr als 500 Standorten Eddykovarianz-Messungen nach den oben dargestellten Verfahren durchgeführt, wobei bereits auf kontinuierliche Messreihen im Umfang von bis zu 20 Jahren verwiesen werden kann. Sie sind im freiwilligen Verbund FLUXNET (Baldocchi et al. 2001) zusammengefasst (fluxnet.org). In Deutschland weist die Anker-station Tharandt die längste Messreihe auf (seit 1996). Sie ist Teil des langfristig angelegten ICOS-Netzwerkes (http://www.icos-infrastruktur. de/), das in einem europaweiten Verbund organisiert ist. Obwohl diese Netzwerke meist der Bilanzierung der Treibhausgas-Senken dienen, werden sie vermehrt auch für Verdunstungsanalysen eingesetzt (Jung et al. 2011).

Eddykovarianzmethode – Energiebilanz-methode (ECEB)

Eine Alternative zur Direktmessung ist die Erfassung der Verdunstung als Restglied der Energiebilanz. Hier wird die Eddykovarianz-methode nicht für die Bestimmung des latenten, sondern des fühlbaren Wärmestroms eingesetzt und die Verdunstung aus der Energiebilanz aufgrund von Speicheränderungen im Bestand berechnet.