Veröffentlichungen

Das Team der Professur für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusive Bildung begleitet das Alternative Lehramtspraktikum. In den Fachpublikationen finden Sie das Konzept, Beiträge zur Evaluation und weitere Analysen.

Fachliche und persönliche Einblicke in die Praktika geben die Studierenden selbst in ihren Podcasts. In diesen Prüfungsleistungen zeigen sie beeindruckend tiefe Reflexionen ihrer Praxiserfahrung.

Fachpublikationen

The increasing challenges in the education system, in particular the shortage of teachers in rural regions, are once again bringing the practical orientation of teacher training courses into focus. Against this backdrop, the "Alternative Teaching Internship" project was developed at the Technical University of Dresden, which is testing a new type of long-term internship during the semester. The associated stress and the students' experience of the internship were investigated in an explorative, triangulative evaluation combining qualitative and quantitative data. With the help of questionnaires and group discussions, students were asked about their experiences of stress, their competence gains and their subjective perception of the internship. The questionnaires were also completed by students on regular block placements, enabling a group comparison. In addition, school stakeholders were asked about their perception of the students' development, as well as the challenges and conditions for success of the project implementation. The results indicate both potential and differences between the groups of students with clear effect sizes as well as challenges in project implementation. In particular, a change in the theory-practice relationship is discussed critically. The results provide an empirical basis for the further development and possible continuation of the format in the 2025/26 school year.

Langner, Anke (2025): Evaluation "Alternatives Lehramtspraktikum" an der TU Dresden, DOI: 10.25656/01:33711

The article discusses educational inequality in Germany with a special focus on the structural change region of Eastern Saxony. Educational inequality has been increasing since 2018 despite higher educational participation. Educational inequality is explained theoretically with reference to Boudon's rational choice model and Bourdieu's concept of social habitus. With the help of empirical studies such as PISA and IGLU, the close link between origin and educational success is worked out before turning our attention to a so-called region of structural change. The question is raised as to how the structural problems - shortage of teachers, teaching absences, long distances to school and inadequate infrastructure - result in educational disadvantage in such a region. Based on the derived findings, ideas for solutions are presented under the premise that structural change not only harbours dangers for the expansion of educational inequality, but also potential for its minimization.

Langner, Anke (2025): Strukturwandel und strukturelle Bildungsungleichheit. Gestaltungsmöglichkeiten am Beispiel der Region Ostsachsen. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 5(1), 18–35. https://doi.org/10.58652/spe.2025.5.p18-35

The shortage of teachers in Saxony is not an abstract problem for the future, but has long been a daily reality for many towns and municipalities. Despite numerous measures at a state level - from civil servant status and lateral entry to regionalized training - attracting young teachers remains a challenge. Many schools, particularly in rural areas, lack trained

teachers - with the result that timetables have to be cut. For pupils in rural areas, this often means a significantly shorter school day than for their peers in the big city. At the same time, the burden on the remaining teachers is constantly increasing due to substitute teaching, staff shortages and the large number of additional tasks.

Mayors are asking themselves the question: What can cities and municipalities do in concrete terms to attract young trainee teachers and not lose quality as a place to live and do business because of the schools? Two projects – Perspective Countryside (PerLA) and Alternative Teaching Internship at Selected Schools in Eastern Saxony (ALSO) – aiming at student teachers are used to outline possible ways of helping to shape the local situation.

Bergner, Edda & Langner, Anke (2025): Ansätze zur Lehrkräftenachwuchsgewinnung in Sachsens Regionen. In: SACHSENLANDKURIER, Kommunalzeitschrift für die Städte und Gemeinden, 03/2025, 143-147

Available online for registered members on the Sachsenlandkurier website of the Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V..

The discussion about the poor integration of theory and practice in teacher training is not new, and the cyclical emergence of a shortage of teachers is also something familiar in the discourse of educational science. This article will present how both challenges can complement each other in a crisis situation and open up new creative spaces. To this end, the piloting of the deployment of student teachers one day a week in the rural region will be traced by determining both the implementation and the findings from the pilot as well as the design of a further implementation phase.

Langner, Anke & Kuritz, Katja (2024): Ein struktureller Rahmen für studentische Praxiserfahrungen zur Unterstützung von Schulen in Ostsachsen angesichts des Lehrkräftemangels. PFLB – PraxisForschungLehrer*innenBildung, 6(1), 205–218. https://doi.org/10.11576/pflb-7567

© Anica Görner

© Anica Görner

© Anica Görner

Studentische Reflexionen als Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung im Modul BW3 erbrachten die Studierenden im Schuljahr 2024/25 in ganz verschiedenen Formen. So stellten einige Klassenteams in einer Präsentation vor Ort gemeinsam ihre Recherchen zu Themen der Bildungsforschung vor und spiegelten an diesen ihren praktischen und theoretischen Erkenntnisgewinn. Hierbei ging es unter anderem um das "Lernwirksame Zeitmanagement in der Strukturierung von Lerntagen" und "Offene Unterrichtskonzepte als Praxiserfahrung für Lehramtsstudierende".

Im Folgenden finden Sie ausgewählte Podcasts zu verschiedenen Themen der Professionalisierung im Lehramtsstudium.

A successful example of an alternative seminar paper is the podcast "Emotions open the brain - How feelings enable learning" by Emelie Alena Pachaly (in German). After the theoretical introduction, she uses a case study to take listeners into the English learning office at her assignment school. She describes how she was able to turn a student's negative emotions into positive ones and support their willingness to learn along the way. In the impressively deep reflection that follows, Ms. Pachaly shows the influence that emotions can have on both the students and the teacher themselves.

Hinweis: Am Ende des Transkripts finden Sie das Literaturverzeichnis

Podcast Emotionen öffnen das Gehirn - Wie Gefühle Lernen ermöglichen.

Transkript

Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Emelie Alena Pachaly und in dieser Folge spreche ich mein Thema, was mir im schulischen Alltag immer wieder begegnet ist. Und zwar der Zusammenhang zwischen Emotionen und lernen. Der Titel von diesem Podcast lautet Emotionen öffnen das Gehirn wie Gefühle lernen ermöglichen. Emotionen Sie sind nicht einfach nur ein Beiwerk des Unterrichts oder ein Störfaktor, den wir als Lehrkräfte ausblenden sollten. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach. Emotionen sind der Schlüssel der Schlüssel zur Aufmerksamkeit, Motivation und sozialen Miteinander und vor allen Dingen auch zum nachhaltigen Lernen. Der Neurobiologe Gerald Hüther bringt es auf den Punkt. Ohne Beziehung kein Lernen in seinem Buch Die macht der inneren Bilder beschreibt er, wie emotionale Aktivierung im Gehirn sogenannte Verknüpfungsmuster schafft, wenn ein Lerninhalt also emotional aufgeladen ist, etwa durch Begeisterung, Überraschung oder auch wenn es auch nur Empathie ist. Ist, wird er gleich viel tiefer verarbeitet und im Langzeitgedächtnis verankert. Es öffnen sich buchstäblich neue synaptische Bahnen aus Sicht der Neurobiologischen Lernforschung bedeutet das, Lernen geschieht nicht auf Knopfdruck, sondern nur, wenn das emotionale System aktiviert ist. Das olympische System, insbesondere die Amygdala, spielt. Hier eine zentrale Rolle. Ist ein Stühle etwa emotional blockiert durch vielleicht Angst, Überforderung oder auch soziale Ausgrenzung, wird das Denken buchstäblich runtergefahren oder vermindert? Das bestätigt auch die pädagogisch psychologische Forschung. Pecun und Frenzel unterscheiden in Ihrer Control Value Theory of Achievement Emotionaler. Das Lernemotion stark durch 2 Faktoren. Bestimmt werden. Erstens, wie viel Kontrolle die Lernenden über die Situationen finden und zweitens, welchen Wert die Lerninhalte beimessen. Positive Emotionen wie Interesse, Freude oder Stolz entstehen also, wenn die Schülerinnen auch glauben, ich kann das schaffen und es lohnt sich. Was bedeutet das für die Schule? Es bedeutet, dass wir Lernraum schaffen müssen, in dem Halt auch emotionale Sicherheit herrscht, wo Fehler erlaubt sind, wo Beziehungen auch eine gewisse Tragweite haben und auch eine Tragfähigkeit haben. Und die Inhalte als relevant erlebt werden von den Lernenden. Ein weiterer wichtiger Ansatz stammt von Anne Doreen, die von ihr entwickelte Pädagogik der Vielfalt basiert auf Anerkennung, Empathie und Dialog. Brengel beschreibt die verstehende Perspektive auf Kinder, also ein pädagogisches Grundverständnis, das nicht auf Defizite blickt, sondern auf Potenziale und Gefühle. Insbesondere im inklusiven Unterricht bedeutet das, emotionale Zugänge sind keine pädagogische Zugabe, sondern der eigentliche Ausgangspunkt gelingender Bildung. Ergänzend dazu betont Joachim Bauer in Lob der Schule das Lernen ein zutiefst. Prozess ist biologisch betrachtet sogar beziehungsgeschehen. Laut Bauer spielen Spiegelneuronen hier eine wichtige Rolle. Kinder lernen nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir fühlen, das heißt Authentizität, Beziehung und Emotion sind keine Störungen im Unterricht, sondern eine Grundlage und sollten auch seine Grundlage darstellen. Und abschließend möchte ich noch auf Daniel Gohlemann eingehen. Gehen, denn auch er hat gesagt, Lehrkräfte, die ihre eigenen Emotionen regulieren und empathisch auf die Schüler innen eingehen können, schaffen nicht nur bessere Lernbedingungen, nein, sie prägen auch die emotionale Entwicklung der Kinder. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Und zwar in meinem Praktikum begleitete ich eine fünfte Klasse im Englischunterricht, also hauptsächlich Englischunterricht an einer Oberschule. Eine Situation ist mir dabei aber besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie mir gezeigt hat, wieviel wir durch emotionale Zugänge im Sprachenlernen erreichen können. An. Es war mal wieder Freitagmorgen und die Schüler hatten alle keine Lust gehabt. Gerade weil die Woche schon fast rum war und es ja fast Wochenende war, vermute ich jetzt mal. Generell ist mir aber eine Person besonders aufgefallen. Ich nenne ihn jetzt mal hier Ben und er saß halt abgewandt und mit verschränkten Armen da. Er beteiligte sich sonst auch nur selten am Unterricht und schien generell oft unkonzentriert und abwesend. Wie ich das halt auch mitbekommen habe, von anderen Lehrkräften waren seine Noten schwach und sein generell sein Selbstvertrauen auch relativ niedrig. An diesem Tag habe ich mich für das Thema Feelings und Emotions entschieden gehabt und wollte dort Vokabeln wie Happy Set, Angry und Excited aufgreifen. Für die fünfte Klasse. Aber statt direkt ins Vokabeltraining einzusteigen, begann ich die Stunde halt mit einem eher emotionalen Einstieg. Was heißt Stunde? Es war ja mehr eine Gruppenarbeit, eine rotierende Gruppenarbeit, aber die beginnende Gruppenarbeit habe ich halt so begonnen. Ich bat dann die Schüler bzw Kinder in meiner Gruppe mit den Farben ihre aktuelle Stimmung auszudrücken, hab dann halt auch kategorisiert und mit dem besprochen, dass Rot zum Beispiel für wütend steht, blau für traurig, Gelb für fröhlich und Grün für ruhig. Diese Farben haben auch meine Schüler festgelegt gehabt und. Und mit mir abgesprochen. Genau. Zusätzlich dazu sollten sie auch noch mal einen Smiley auf ein Kärtchen malen und es still zeigen. Als. Sie dann alle fertig waren, sollten Sie die Kätzchen hochhalten und ich habe bemerkt, dass eben halt besagter Schüler Ben eine blaue Karte hochgehalten hat. Daraufhin habe ich halt gesagt okay i See some blue cards today, that's okay what's thank out how we can change the color and maybe doing the listen. Generell war der Umgangston während der ganzen Übung sehr wertschätzend und die Klasse reagierte auch ruhig und aufmerksam auf das, was ich gesagt hab. Anschließend haben wir dann ein kurzes Video von youtube über Gefühle praktisch uns angeguckt. Und danach sollten die Schülerinnen in Partnerarbeit kleine Dialoge auf Grundlage dieses Videos ausarbeiten. Also einfach How are you I'm said why? Because I Love my football match als Beispiel jetzt mal. Was mich erstaunte war, dass Ben halt tatsächlich anfing zu arbeiten. Er flüsterte zunächst mit seinem Partner auf Deutsch, aber versuchte dann halt auch relativ schnell auch Sätze in Englisch zu formulieren, so wie ich das Halt den Kindern als Auftrag gegeben habe. Ich habe das bemerkt und habe das auch direkt unterstützt, habe halt bin halt zu ihnen hingegangen. Gesagt, dass ich gehört habe, wie toll er das gerade gesprochen hat. Genau. Und dann im Laufe der Stunde wurde er halt dann auch immer mutiger und fand immer mehr Anschluss und war auch immer mehr interessiert an dem was ich gesagt habe und auch dann in anderen Gruppen, nachdem das gewechselt ist. Ach ja. Und bei dem abschließenden Dialog Vortrag in meiner Gruppe hat er sich sogar freiwillig gemeldet, direkt am Anfang, um seinen Dialog mit seinem Partner stolz vorzustellen. Und da wurde mir dann halt auch klar, ich habe an diesem Tag nicht nur Vokabeln vermittelt, sondern ich habe Ben auch indirekt emotional erreicht und somit sein Gehirn geöffnet für diese Sprache, also für Englisch. Ich vermute, was mir half, war ein offener Einstieg, die Thematisierung generell von Gefühlen und auch die Verbindung zur Lebenswelt, und auch habe ich versucht, einen sicheren Raum herzustellen. Und hab auch teilweise bei den Übungen mitgewirkt und mitgemacht und über mich selber da auch geredet. Die Situation mit Ben hat mir eindrücklich gezeigt, wie wirkungsvoll emotionale Zugänge gerade im Fremdsprachenunterricht sein können und wie stark Schüler innen auf nonverbale Wertschätzung reagieren. Ich würde sagen, besonders gelungen ist mir die Verbindung von Inhalt zum Thema Emotionen. Wir haben halt nicht nur das Thema Feelings gelernt, sondern halt auch Gefühlsbezogen erlebt, besonders denn. Die farbigen Kärtchen haben mir halt auch ermöglicht, einen niedrigschwelligen Einsatz oder Einstieg in die Selbstwahrnehmung zu ermöglichen, ganz halt auch ohne sprachliche Hürden, da wir ja auch viele Dubskinder hatten. Oder halt auch in dem Fall Ben. Zum anderen habe ich auch sehr drauf geachtet, dass wir hier achtsam mit emotionaler Offenheit umgehen. Ich hab Ben nicht gezwungen zu sprechen, sondern hab ihm einfach nur Raum gegeben auf dem Halt das Vertrauen wachsen konnte und die Beteiligung dann halt. Auch folgte und. Und das ist halt auch das, was für mich Inklusion in diesem Sinne halt auch ausgemacht hat, nicht alle gleich zu behandeln, sondern alle ernst zu nehmen. Durch diese Situation wurde mir aber auch bewusst, dass emotionale Momente im Unterricht nie vollständig planbar sind und es hätte halt auch sein können, dass ein Kind sich verschließt, verweigert oder unangenehme Gefühle zeigt, mit denen ich halt nicht. Direkt hätte umgehen können. Und diese Unsicherheit gehört halt aber auch einfach zum pädagogischen Alltag dazu. Und genau das fordert die Fähigkeit zu professionellen Abgrenzung und situativen Intuition. Des Weiteren ist mir bewusst geworden, dass es hier auch um eine Verwebung geht und nicht darum einfach. Dass eine dem anderen unterzuordnen, sondern Gefühl und Fachlichkeit halt wirklich miteinander zu verweben. Ich plane, künftig in Zukunft emotionale Check ins als regelmäßiges Ritual in den Unterricht von mir zu integrieren und nicht nur als Besonderes extra, sondern direkt als festen Bestandteil von Beziehungsarbeit. Das kann man durch visuelle Tools wie zum Beispiel auch Bilder, kurze Stimmungsrunden oder durch kreative Medien, die. Wie Emotionskarten erreichen halt auch ähnlich wie in der kollektiven Fallberatung. Generell kann ich sagen, dass ich im Rahmen meines Semester begleitenden Praktikums nicht nur Einklicke in den schulischen Alltag gewonnen habe, sondern auch meine eigene Rolle als zukünftige Lehrkraft mehr oder weniger neu entdeckt und hinterfragt habe. Der Schwerpunkt meiner Arbeit, der Zusammenhang zwischen Emotion und Lernen, war dabei nicht nur ein Thema meines Podcast Projekts, sondern auch eine Leitlinie meiner persönlichen Entwicklung und auch etwas, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Zu Beginn des Praktikums hatte ich einen eher fachlichen methodischen Zugang zum zum Unterrichten gute Aufgaben. Habe klarer Ablauf, didaktische Reduktion und das war halt so mehr so mein Fokus und erst durch den Kontakt mit den Schülerinnen wurde mir bewusst wieviel mehr zum guten erfolgreichen Unterricht gehört und ich habe gelernt emotionale Zustände zu lesen und auf subtile Signale zu achten und diese halt auch ernst zu nehmen. Sei es denn ein abgewandter Blick, ein leises ist mir egal, oder das viel in jeglicher Reaktion. Das alles wurde für mich zu hilfreichen und wichtigen Hinweisen. Gerade auch durch die Situation mit Ben in der fünften Klasse wurde mir klar, dass pädagogisches Handeln erst durch Beziehungsarbeit wirksam wird. Ich musste lernen zuzuhören, auch wenn es nicht gesprochen. Im Laufe des Praktikums entwickelte ich die Fähigkeit, emotionale Räume zu öffnen, ohne ins Private abzurutschen. Das war ein Lernprozess, am Anfang war ich mir total unsicher, wieviel Nähe ich denn als angemessen empfinde oder wie ich mit emotionalere Zurückweisung umgehe, doch durch kollegiale Gespräche und gezielte Reflektion konnte ich meine professionale Haltung stärken. Ich verstand auch zunehmend, dass Beziehungsarbeit kein Softskill ist, sondern eine zentrale professionelle Kompetenz, insbesondere im inklusiven Setting, wie mit bei uns mit vielen Dubs, Kindern oder halt auch Kindern, die schwere Schicksale erleidet haben. Schüler innen brauchen Sicherheit, Resonanz und das Gefühl gesehen zu werden und erst dann sind sie bereit, sich halt auch auf diesen. Lernprozess einzulassen und sich halt auch auf dich als Lehrkraft einzulassen. Gleichzeitig wurde mir auch bewusst, wie wichtig es ist, meine eigenen Gefühle und Emotionen zu reflektieren. Es gab auch Situationen, die mich halt überforderten und emotional mitgenommen haben im Laufe des begleitenden Praxissemesters, insbesondere wenn die Kinder über schwierige Lern und Lebensumstände berichtet haben. Ich habe gelernt, dass professionelle Selbstfürsorge dazugehört und dass Reflektion sich nicht nur auf die Schüler. Beziehen darf, sondern halt auch auf mich selbst. Deshalb werde ich mich jetzt auch immer nach jedem Unterricht fragen, was hat gut funktioniert, wo war ich verunsichert und was hat mich berührt und warum. Und das ist auch richtig so und wichtig, so gerade auch für meine eigene mentale Gesundheit. Als Fazit kann ich sagen, mein Praktikum war für mich nicht nur eine didaktische, sondern auch eine emotionale Lernreise ich habe verstanden, dass Bildung nicht bei Inhalten beginnt, sondern bei Beziehungen und das Lernen ohne Emotionen kaum möglich ist. Diese Erkenntnis. Wird mein zukünftiges Lehrverständnis. Fertig prägen und ich gehe. Davon aus, dass ich nach diesem Praktikum mit viel mehr Sensibilität, mehr Mut zur Offenheit und mit einem festen Willen emotionale Bindung als festen Bestandteil meines Unterrichts etablieren werde. Danke, dass sie bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gezeigt, wie wichtig Emotionen im Lernprozess sind, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch und vielleicht fühlt ihr euch auch ein bisschen inspiriert. Im eigenen pädagogischen Handeln mehr auf Gefühle zu achten bei Schülerinnen und vielleicht auch bei euch selbst. Auf Wiedersehen.

Literaturverzeichnis

Bauer, Joachim: Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Freiburg: Herder, 2011.

Frenzel, Anne C.; Pekrun, Reinhard; Goetz, Thomas: „Emotionen beim Lernen“. In: Wild, Elke; Möller, Jens (Hrsg.): Lernen und Lehren mit Gefühl. Weinheim: Beltz, 2007, S. 89–107.

Hüther, Gerald: Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

Prengel, Annedore: Pädagogik der Vielfalt. Inklusive Bildung als Menschenrecht. 3., überarb. Aufl. Weinheim: Juventa, 2016.

Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz. Warum sie mehr zählt als der IQ. München: dtv, 1997. (Original: Emotional Intelligence. Bantam Books, 1995)

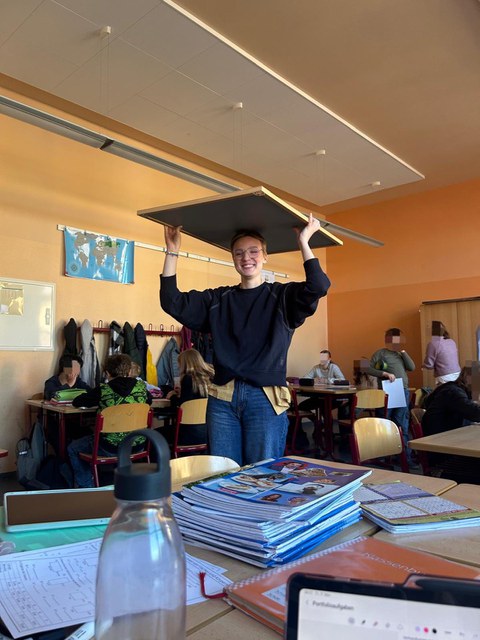

Ein informativer und gut recherchierter Podcast zum Thema „selbstorganisiertes Lernen“ mit authentischen Einblicken in den Schulalltag - das ist die Prüfungsleistung von Anica Görner und Sophie Hänßchen.

Sie studieren im 5. Semester an der TUD, Anica im Fach Grundschullehramt Ethik und Sophie möchte Gymnasiallehrerin für Englisch und Ethik werden. Im Schuljahr 2024/25 haben sie an der Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Löbau gemeinsam mit zwei weiteren Freitaglehrer:innen ihre 5. Klasse begleitet.

Jingle

Anica: Herzlich Willkommen zu “KreideZeit - Der Lehramtspodcast“! Heute wieder mit einer spannenden Folge, vollgepackt mit Wissen rund ums Lehren und Lernen.

Sophie: Schön, dass ihr eingeschaltet habt! Heute dreht sich alles um ein Thema, das im modernen Unterricht immer wichtiger wird: das selbstorganisierte Lernen.

A: Genau. Und wir, Anica und Sophie, haben dazu ein Projekt in unserem semesterbegleitenden Praktikum gemacht. Unsere Erfahrungen und die theoretischen Hintergründe wollen wir heute mit euch teilen.

S: Vielleicht könnt ihr daraus ein paar Ideen mitnehmen – oder bekommt Lust, das Thema selbst stärker in euren Unterricht einzubinden.

A: Fangen wir mit ein wenig Theorie zum selbstorganisierten Lernen an… Unsere heutige Folge basiert auf zwei Texten, die sich mit dem Konzept auseinandersetzen. Der erste Text heißt „Selbstorganisiertes Lernen als didaktische Lehr-Lern-Konzeption zur Verknüpfung von selbstgesteuertem und ko-operativem Lernen“ und ist von Jürgen Seifried und Detlef Sembill aus dem Jahr 2006. Der zweite Text „Selbstorganisiertes Lernen in offenen Unterrichtssituationen an Gemeinschaftsschulen“ stammt vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017. Und in genau diesem zweiten Text vom Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg steht vor allem eine ganz bestimmte Frage im Vordergrund: Was brauchen Lernende eigentlich, um selbstorganisiert arbeiten zu können?

S: Die Antwort dazu liefert der Text auch gleich, nämlich Selbstregulation. Das ist die Fähigkeit, sich selbst beim Lernen zu steuern. Also sich Ziele bzw. Zwischenziele zu setzen, einen Plan zur zeitlichen Einteilung und zum Ablauf der Arbeitsphase zu machen, Strategien zu nutzen und sich selbst dabei auch zu beobachten, zu reflektieren und anzupassen. Das selbstorganisierte Lernen läuft in drei Phasen ab: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. In der Vorbereitung geht’s um Motivation, Zielsetzung und Ressourcenplanung. Während des Lernens beobachtet man sich selbst, passt eventuell seine eigene Arbeitsstrategie an und danach reflektiert man: Was hat geklappt? Was nicht? Was mache ich beim nächsten Mal anders? Wichtig dabei zu beachten ist, dass die Lehrkraft dennoch nicht unbeteiligt ist und sich nicht zurücklehnen kann. Ganz im Gegenteil. Sie unterstützt durch Struktur, Reflexionsanregungen und Feedback. Die Lehrkraft ist also eher als Lerncoach beteiligt und muss unterstützen und die Arbeitsschritte in den drei Phasen anregen.

A: Damit dieses Konzept im Schulalltag funktioniert, braucht es etwas Vorplanung und Vorbereitung.

Die Umsetzung betrifft fünf große Bereiche: Schulorganisation, Lehrkräfte, Unterrichtsgestaltung, Raumkonzepte und die Aufgaben selbst. Zum Beispiel: Optionen im Lernprozess schaffen, Aufgaben mit Wahlmöglichkeiten formulieren, Lerntagebücher einsetzen oder regelmäßig im Team arbeiten lassen. Soweit zur Theorie, die der zweite Text liefert. Der erste Text von Seifried und Sembill geht noch ein Stück weiter und unterscheidet zwischen Selbststeuerung und Selbstorganisation. Selbststeuerung meint eher die individuelle Ebene: Ziele setzen, Strategien anwenden, sich selbst überwachen. Also alles, was wir gerade schon beschrieben haben. Selbstorganisation ist umfassender. Da geht’s auch um Emotionen, Kooperation, Kontext. Einfach die gesamte Lernumgebung. Selbstorganisiertes Lernen ist dann die Kombination aus beidem. Also nicht nur “Ich arbeite für mich selbstständig”, sondern auch “Ich arbeite mit anderen zusammen an etwas, das für mich wirklich bedeutsam ist.” Deshalb ist die Lehr-Lern-Konzeption von Sembill stark projektorientiert: In kleinen Gruppen, über längere Zeit, mit echten, praxisnahen Aufgaben. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung und gestalten den Lernprozess mit.

S: Für den Erfolg des selbstorganisierten Lernens spielt die subjektive Relevanz eine große Rolle: Das, was gelernt wird, muss für die Lernenden irgendwie Sinn ergeben und interessant sein. Und Fehler zu machen gehört ausdrücklich zum Lernprozess dazu. Interessant sind auch die empirischen Befunde: In Klassen mit selbstorganisiertem Lernen wurden deutlich mehr und deutlich tiefere Fragen gestellt, einfach weil man den Schülerinnen und Schülern den Freiraum gab, selbst darüber nachzudenken, was sie eigentlich lernen wollen. Genau darauf spielte auch unser Forscherfragenprojekt an, aber dazu gleich mehr. Außerdem fühlten sich die Lernenden statistisch gesehen motivierter und emotional wohler, wenn der Unterricht selbstorganisierter ablief. Aber Achtung: Selbstorganisiertes Lernen ist kein Selbstläufer. Es braucht Planung, Reflexion, und vor allem Zeit, sowie Geduld und eine gewisse Offenheit von Seiten der Lehrkraft.

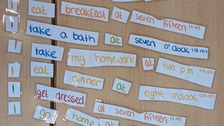

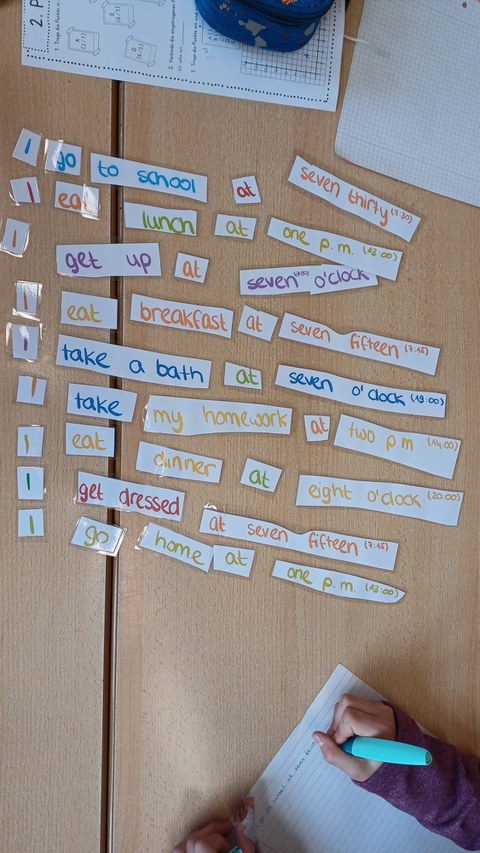

A: So viel zur Theorie. Aber wie sah das Ganze jetzt in unserem Praktikum konkret aus? Darüber wollen wir jetzt sprechen…Und dabei würde ich jetzt damit beginnen, zu erzählen, wie wir das Projekt konzipiert haben. Das Ganze war so gedacht, dass sich die SuS eine ergebnisoffene „Forscherfrage“ überlegen sollten. Das ist eine Frage, die nicht mit ja oder nein zu beantworten ist und die nach Möglichkeit einen wissenschaftlichen bzw. naturwissenschaftlichen Hintergrund haben sollte. Also z.B. Fragen wie „Warum brennt eine Kerze?“ oder „Wie funktioniert ein Vulkan?“. Die Kinder konnten selbst wählen, ob sie allein oder zu zweit an einer Frage arbeiten wollen. Wenn sie keine Frage gefunden haben, haben wir Studentinnen ihnen bei der Ideenfindung geholfen. Das Endprodukt der Erarbeitungsphase sollte ein ca. 3-minütiger Kurzvortrag sein, der durch eine beliebige Form der Visualisierung gestützt werden sollte. Also z.B. durch eine PowerPoint-Präsentation, Bilder an sich oder ein Word-Dokument. Wir haben das Projekt in Absprache mit dem Klassenlehrer geplant und mit ihm zusammen die Möglichkeit entwickelt, die Arbeitsergebnisse mit einer empfohlenen Ziffernnote durch ihn an die jeweiligen Fachlehrkräfte der Fächer zu vermitteln, denen die Fragen jeweils zugeordnet werden konnten. Also z.B. wurde der Vortrag zu den kleinsten Tieren der Welt an die Biologielehrkraft weitergeleitet. Dabei haben wir bewusst nicht den Druck aufgebaut, dass jedes Ergebnis bewertet wird, sondern die Möglichkeit nur für die besonders gelungenen Ergebnisse offen gelassen, sodass jeder Raum zum Ausprobieren und Scheitern hatte , ohne Sorge vor einer schlechten Note.

S: So viel erstmal zu unseren theoretischen Hintergedanken zum Projekt. Ich würde euch jetzt berichten, wie wir es in der Praxis zeitlich und räumlich umgesetzt haben und würde mit den gegebenen Rahmenbedingungen starten. Insgesamt ging das Ganze 8 Wochen lang. Pro Woche haben wir an dem Freitag des semesterbegleitenden Praktikums jeweils 2 Unterrichtsstunden für das Projekt verwendet. In der ersten Woche haben wir den Kindern noch im Klassenraum das Projekt erklärt und die Wunschfragen der Kinder notiert bzw. bei der Findung der Fragen unterstützt. Ab Woche 2 haben wir 4 Termine dafür genutzt, im Computerraum die SuS selbstständig recherchieren zu lassen. Den Raum haben wir dabei jede Woche fest für uns reserviert, sodass Störungen durch andere Klassen vermieden wurden. Anschließend haben wir in einer Woche erklärt, wie ein Kurzvortrag aufgebaut ist, was es beim Vortragen zu beachten gibt und haben die Kinder anschließend im Klassenraum und an den Plätzen im Gang ihre Vorträge üben lassen, sodass, wenn diese Phase gut genutzt wurde, zu Hause nichts zu machen war. Die letzten beiden Wochen haben wir in der gewohnten Umgebung des Klassenraums genutzt, um jeden der Vorträge anzuhören und jeder Gruppe Feedback zu geben und uns die Ergebnisse zu notieren.

A: In der Erarbeitungs- und Recherchephase durften die SuS dabei jegliche altersgerechte Ressourcen des Internets nutzen, also googlen oder Lernvideos auf YouTube nutzen. Dabei haben wir Studentinnen vorher eindringlich belehrt, dass das Internet in der Unterrichtszeit nur zur Recherche genutzt werden darf und nicht, um z.B. zu spielen und, dass auch nur altersgerechte Internetseiten genutzt werden dürfen. Die Kinder durften dabei beim Arbeiten auch über den PC Musik hören, die Handys durften aber, wie auch in der Hausordnung vorgeschrieben, nicht genutzt werden. Da wir vorher schon einige Vorfälle mit Handy in der Klasse hatten, haben wir darauf auch sehr viel Wert gelegt. Wir Studentinnen waren dabei in einer rein unterstützenden Rolle tätig, haben also in der Erarbeitungsphase keine zeitlichen Vorgaben gemacht, standen aber jederzeit für Fragen zur Technik, Rechtschreibung usw. zur Verfügung. Manche der SuS haben für den Vortrag schon richtige PPP ausgearbeitet, andere haben ein Word-Dokument genutzt und manche haben auch einfach Fotos eingeblendet. Aber wie hat das Ganze eigentlich funktioniert?

S: Zunächst natürlich erstmal, was besonders gut gelungen ist. Bei den allermeisten Kindern war das Interesse an dem Projekt und ihrer Frage sehr groß, weswegen sie auch sehr ausdauernd daran gearbeitet haben. Wir haben auch im Laufe der Erarbeitungsphase auf jeden Fall gemerkt, dass es den SuS immer leichter fiel, im Internet an Informationen zu gelangen und die Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Dabei haben, und das hat uns sehr gefreut, die meisten der SuS auch nicht nur Google genutzt, sondern auch Lernvideos mit in Ihre Arbeit einbezogen. In vielen der Gruppen war dabei die Partnerarbeit sehr bereichernd, hat also zum konstruktiven Austausch untereinander beigetragen und die Kinder kamen von sich aus zu uns Studentinnen, wenn sie Hilfe brauchten. Am Ende der Erarbeitungsphase hatte jede Gruppe ein Ergebnis vorliegen und oftmals waren die Präsentationen schon so gut ausgearbeitet und vorgetragen, dass wir guten Gewissens die Ergebnisse für eine gute oder sehr gute Bewertung vorschlagen konnten.

A: Natürlich hatten wir aber auch einige Herausforderungen zu meistern. Viele der Kinder haben die Freiheit zur Nutzung des Internets ausgenutzt, um z.B. YouTube Shorts zu gucken, oder Computerspiele zu spielen, weshalb wir oft eingreifen mussten, was für uns sehr kräftezehrend war. Es kam auch vor, dass Kinder ihre Handys mit in den Computerraum geschmuggelt und benutzt haben mit der Begründung, das dürften sie sonst im Computerraum immer. Außerdem war im Zeitmanagement der SuS die Heterogenität sehr groß, also manche hatten Schwierigkeiten, ihre Arbeit an einer Frage zu beenden, während andere freiwillig schon eine zweite Frage bearbeitet haben, nachdem die erste fertig war. Am Anfang der Arbeit war auch die Medienkompetenz sehr gering, was dazu geführt hat, dass viel Zeit dafür verwendet werden musste, PowerPoint zu erklären und zum Teil Dateien verloren gingen, weil diese nicht richtig abgespeichert wurden, was natürlich ärgerlich ist. Vielen Kindern fiel es auch, besonders zu Beginn, schwer, zielgerichtete Suchanfragen zu formulieren, da wurden ganze Sätze bei Google eingegeben, sodass sie dann im Internet keine oder zumindest keine hilfreichen Informationen gefunden haben. Bei der Erarbeitung der PPP wurden uns zum Teil Ergebnisse präsentiert, die von den Eltern erstellt wurden, was natürlich auch nicht unser Gedanke hinter dem Projekt war. Außerdem war es etwas ärgerlich, dass die Vorträge auf 2 Termine aufgeteilt werden mussten, da so viele der SuS ihren Stick mit der Präsentation oder ihren Fotos zu Hause vergessen haben, oder ihre Dokumente falsch abgespeichert haben und diese dann verloren gegangen sind. Außerdem war das Niveau der Vorträge zum Teil sowohl in der fachlichen Breite als auch in der Tiefe sehr gering.

S: So viel erstmal zu unseren Herausforderungen. Für die Zukunft würden wir aus dem Projekt auf jeden Fall mitnehmen, dass es gut ist, wenn die Kinder zwischen Partner- und Einzelarbeit wählen können, da so jeder arbeiten kann, wie er sich am wohlsten fühlt und das zu einem guten Arbeitsklima und guter Motivation beiträgt. Auch die Gesamtkonzeption des Projekts ist sehr gut, weshalb man es auf jeden Fall auch im späteren Unterricht anwenden sollte. Das kann auch fächerspezifisch passieren, indem z.B. alle eine Geografie bezogene Forscherfrage wählen. Es wäre auch möglich, dass sich bei regelmäßiger Durchführung solcher Projekte auch das Zeitmanagement sowie die Medien- und Präsentationskompetenz der SuS verbessert.

A: Wir hoffen, wir konnten euch unser Projekt etwas näherbringen und ihr habt Lust bekommen, mit euren SuS auch mal ein Forscherfragenprojekt zu starten. Schaltet beim nächsten mal wieder ein, wenn es heißt „Endlich KreideZeit“, um keine spannenden Themen zu verpassen.

Jingle

Drei ALSO-Fragen an ... Anica Görner und Sophie Hänßchen

Was war eure Motivation fürs ALSO-Praktikum?

Es ist eine interessante Alternative zum Blockpraktikum A.

Wurden eure Erwartungen erfüllt?

Unsere Sorge, dass es uns an Erfahrung fehlt, war unberechtigt. Im KlassenTeam haben wir zusammen mit erfahreneren ALSO-Teinehmer:innen gut zusammen gearbeitet. Problematisch waren für uns in der Pilotphase organisatorische Schwierigkeiten und der noch recht kleine Materialpool.

Mein Aha-Moment beim Lernen:

Übung macht den Meister. Manchmal muss man sich einfach trauen und etwas versuchen!

Kein regulärer Unterricht, trotzdem gelernt: "Ich mag den Freitag."

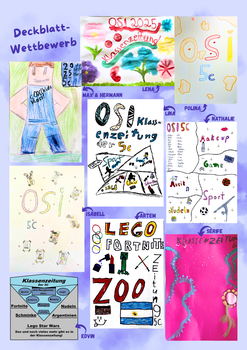

Ein Beispielfür ein Produkt der begleiteten Projektarbeit ist die OSI 5c-Klassenzeitung. Hier sind Texte und Illustrationen zu frei gewählten Themen, aber auch Rückmeldungen von Schüler:innen zu den gemeinsamen Lerntagen an der Oberschule Innenstadt Görlitz nachzulesen. Das Feedback der Schüler:innen bezieht sich einerseits auf ihr erstes Jahr an einer neuen Schule allgemein aber auch auf die Projektthemen, Fächer, Lernatmosphäre und die Lehrpersonen selbst. Schüler Artem fasst zusammen: "Es war schön, dass wir freitags keine normale Schule machen mussten, aber trotzdem gelernt haben. Es war sehr lustig mit euch. Ich danke euch für die tolle Lernatmosphäre und die kreativen Aufgaben."