Recent publications

Table of contents

- Herodian. Historiography and Literature at the End of the High Empire, 2025

- Digressions in Classical Historiography, 2024

- Reading History in the Roman Empire, 2022

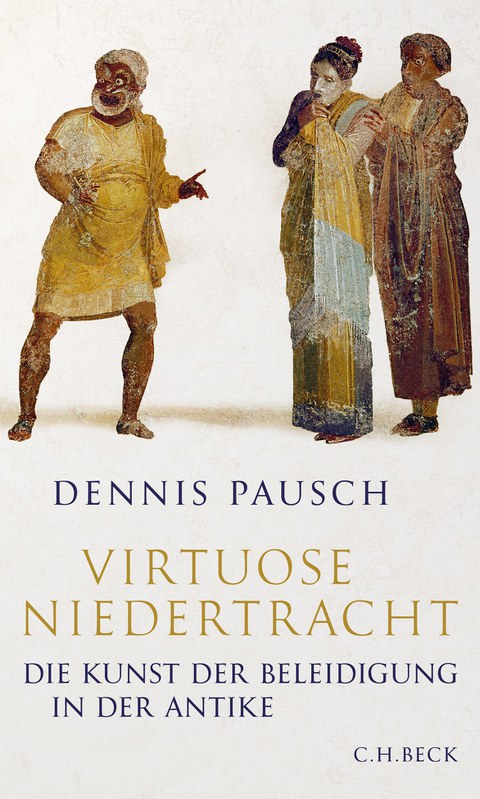

- Virtuose Niedertracht. Die Kunst der Beleidigung in der Antike, 2021

- Anachronismus und Aktualisierung in Ovids ›Metamorphosen‹. Eine Ästhetik uneigentlicher Zeitlichkeit, 2021

- Streit und Kampf. Die verbalen Angriffe gegen Sokrates in Platons "Gorgias", 2021

- Aristoteles, Politik. Einleitung und Kommentar, Bd. 2, Bücher 2, 4, 5 und 6, 2019

- Zeitmontagen. Formen und Funktionen gezielter Anachronismen, 2019

Herodian. Historiography and Literature at the End of the High Empire, 2025

"Herodian (active c. 250 CE) was the author of an eight-book Greek history of the Empire from the reign of Commodus (180-192) to the civil wars of the year 238. It has always been a vital historical document, but recent scholarship also recognizes its importance for the development of Greek historiography. As part of this new interest, this collection of articles by leading and emerging scholars addresses important new questions about Herodian’s work and cultural context. These include literary studies of his generic identity, his relationship to earlier and later authors and his techniques of creating time and space; applications of communication and memory theory to his narrative; exploration of his cultural attitudes to the heritage of Greek paideia; his cultural identity and evocation of iconic figures from the past; and his political ideology and conception of the Empire’s functioning and dysfunction. Herodian emerges as a revealing witness of his own times, but also a talented literary artist and a perceptive analyst of the political upheavals through which he lived. These studies will be valuable to all scholars interested in the literary and cultural aspects of Rome’s transition from the High Empire to Late Antiquity." (DeGruyter)

Baumann, Mario; Kemezis, Adam M.; Zacharioudaki, Maria-Eirini (Hgg.), Herodian. Historiography and Literature at the End of the High Empire, Millennium Studies 112, Berlin / Boston 2025.

Digressions in Classical Historiography, 2024

"Although digressive discourse constitutes a key feature of Greco-Roman historiography, we possess no collective volume on the matter. The chapters of this book fill this gap by offering an overall view of the use of digressions in Greco-Roman historical prose from its beginning in the 5th century BCE up to the Imperial Era. Ancient historiographers traditionally took as digressions the cases in which they interrupted their focused chronological narration. Such cases include lengthy geographical descriptions, prolepses or analepses, and authorial comments. Ancient historiographers rarely deign to interrupt their narration’s main storyline with excursuses which are flagrantly disconnected from it. Instead, they often 'coat' their digressions with distinctive patterns of their own thinking, thus rendering them ideological and thematic milestones within an entire work. Furthermore, digressions may constitute pivotal points in the very structure of ancient historical narratives, while ancient historians also use excursuses to establish a dialogue with their readers and to activate them in various ways. All these aspects of digressions in Greco-Roman historiography are studied in detail in the chapters of this volume." (DeGruyter)

Baumann, Mario; Liotsakis, Vasileios (Edd.), Digressions in Classical Historiography, Trends in Classics - Supplementary Volumes 150, Berlin / Boston 2022.

Reading History in the Roman Empire, 2022

"Although the relationship of Greco-Roman historians with their readerships has attracted much scholarly attention, classicists principally focus on individual historians, while there has been no collective work on the matter. The editors of this volume aspire to fill this gap and gather papers which offer an overall view of the Greco-Roman readership and of its interaction with ancient historians. The authors of this book endeavor to define the physiognomy of the audience of history in the Roman Era both by exploring the narrative arrangement of ancient historical prose and by using sources in which Greco-Roman intellectuals address the issue of the readership of history. Ancient historians shaped their accounts taking into consideration their readers’ tastes, and this is evident on many different levels, such as the way a historian fashions his authorial image, addresses his readers, or uses certain compositional strategies to elicit the readers’ affective and cognitive responses to his messages. The papers of this volume analyze these narrative aspects and contextualize them within their socio-political environment in order to reveal the ways ancient readerships interacted with and affected Greco-Roman historical prose." (DeGruyter)

Review: The Classical Review

Baumann, Mario; Liotsakis, Vasileios (Edd.), Reading History in the Roman Empire, Millennium-Studien 98, Berlin / Boston 2022.

Virtuose Niedertracht. Die Kunst der Beleidigung in der Antike, 2021

"«Das Gesicht wie die Miene: Tod, Gelbsucht, Gift!» – «Du bist ein Lüstling, ein Vielfraß, ein Glücksspieler!» – Für die Antike waren dies noch sehr maßvolle Beschimpfungen. Selbst ein Virtuose des geschliffenen Wortes wie Cicero führte den schweren Säbel der verbalen Auseinandersetzung mindestens ebenso gern wie das elegante Florett. In diesem Band bieten die besten Lehrmeister Roms anhand zahlreicher Beispiele und ihrer Geschichten eine unterhaltsame Fortbildung in der Kunst der Beleidigung.

Dass ausgerechnet Cicero eines Tages klagte, in einer so schmähsüchtigen Stadt wie Rom zu leben (in tam maledica civitate), ist nicht frei von Komik. War doch der unumstrittene Meister der antiken Rhetorik zugleich ein Großmeister der Beleidigung. So bedachte er eines Tages einen politischen Gegner mit den Worten: «Du schwarzes Nichts, du Stück Kot, du Schandfleck»– und das war nur der Auftakt seiner Unfreundlichkeiten, die er für ihn parat hatte. Gleichgültig ob Politiker, Dichter oder Philosophen – sie alle wussten kräftig auszuteilen, wenn ihnen jemand in die Quere kam. Nicht einmal Verstorbene waren vor Beleidigungen sicher, wie etwa der verblichene Kaiser Claudius, dem Seneca nicht standesgemäß die Vergöttlichung, sondern stattdessen die Verkürbissung zuteilwerden ließ. Selbst der große Julius Caesar war nicht davor gefeit, Ziel wüstester Beleidigungen zu werden, wobei ihn gelegentlich sogar die eigenen Soldaten aufs Korn nahmen: «Städter, passt auf eure Frauen auf! Wir bringen den kahlen Buhlen. Dein Gold hast du in Gallien verhurt, hier hast du es geliehen. Dennis Pausch hat jedoch nicht nur ein «Best of» antiker Beleidigungen geschaffen, sondern erzählt stets auch die dazugehörigen Geschichten, wann und warum einst die verbale Keule kreiste. Entstanden ist ein ebenso informatives wie unterhaltsames und für Freunde der gepflegten (und auch weniger gepflegten) Beschimpfung inspirierendes Lesevergnügen." (C. H. Beck)

Media reports: List of links by CRC 1285

Pausch, Dennis, Virtuose Niedertracht. Die Kunst der Beleidigung in der Antike, München 2021

Anachronismus und Aktualisierung in Ovids ›Metamorphosen‹. Eine Ästhetik uneigentlicher Zeitlichkeit, 2021

"So vielfältig und zahlreich zeitliche Inkonsistenzen in Ovids "Metamorphosen" sind, so unscharf und divers ist auch das Bild, das sich in bisherigen Deutungen zu diesen oft Anachronismen genannten Textphänomenen zeigt. In dieser Arbeit wird anhand fiktions- und sprachtheoretischer Überlegungen eine systematische Neubewertung unternommen, die der ambitionierten Ästhetik des Gedichts sowohl theoretisch als auch textanalytisch Rechnung trägt." (De Gruyter)

Reviews: Wiener Studien

Geitner, Philipp, Anachronismus und Aktualisierung in Ovids „Metamorphosen“. Eine Ästhetik uneigentlicher Zeitlichkeit, Berlin/Boston 2021.

Streit und Kampf. Die verbalen Angriffe gegen Sokrates in Platons "Gorgias", 2021

"Nach vorherrschender Meinung veranschaulicht Platon im Gorgias die Wirkungslosigkeit der Sokratischen Gesprächsmethode, da er Sokrates vor allem heftige Vorwürfe und Spott ernten lässt. Bernhard Kaiser argumentiert hingegen dafür, die emotionalen Reaktionen als Indikator zu werten, dass die Gesprächspartner wirksam in ihrem Selbstverständnis erschüttert werden. Sokratesˈ Vorgehen ist in Analogie zur medizinischen Behandlung als Seelentherapie konzipiert, wobei der Akzent der Darstellung auf dem Schmerz liegt, den die Behandlung häufig mit sich bringt. Die verbalen Angriffe gegen Sokrates lassen sich somit als Abwehrreaktionen auf die unangenehmen Begleiterscheinungen der psychischen Transformationsprozesse lesen, die durch die argumentativen Widerlegungen eingeleitet werden. Die Einbettung der Konfliktsituationen in das Handlungsgeschehen bietet zugleich die Gelegenheit, die therapeutischen Tugenden des Sokrates unter Beweis zu stellen: Platon lässt ihn im Interesse der Gesprächspartner stets besonnen reagieren und unerschrocken gegen die Widerstände ankämpfen. Die erhobenen Vorwürfe erweisen sich dabei als unzutreffend. Kaiser arbeitet insbesondere heraus, dass Sokrates auf den Gebrauch der eironeia verzichtet." (Steiner Verlag)

Review: The Classical Review

Kaiser, Bernhard, Streit und Kampf. Die verbalen Angriffe gegen Sokrates in Platons "Gorgias", Stuttgart 2021.

Aristoteles, Politik. Einleitung und Kommentar, Bd. 2, Bücher 2, 4, 5 und 6, 2019

"Aristoteles diskutiert und kritisiert im 2. Buch der Politik die ihm vorgegebene Tradition, besonders Platons Politeia. Er ist der erste Theoretiker, der diesen Diskurs durchführt. In den empirischen Büchern 4-6 thematisiert Aristoteles annähernd die gesamte Breite der hellenischen Verfassungslandschaft. Er bezieht darüber hinaus den nichthellenischen Raum (Karthago) ein. Seine Grundlagen sind in diesem Kontext seine Sammlung der 158 Verfassungen und die ‚Athenaion Politeia‘. Athen spielt eine zentrale Rolle. Die athenische Demokratie übt im Rahmen der aristotelischen Politik eine Vorbildfunktion aus. Das 5. Buch mit der Revolutionstheorie zeigt einen Theoretiker, der Vorschläge zur Konservierung einzelner Verfassungen unterbreitet und der als Erster den systematischen Versuch unternimmt, die Bedingungen zu erklären, unter denen sich revolutionäre Veränderungen vollziehen. Auch in dieser Hinsicht betritt Aristoteles Neuland." (Winter Verlag)

Mueller-Goldingen, Christian, Aristoteles, Politik. Einleitung und Kommentar, Bd. 2, Bücher 2, 4, 5 und 6, Heidelberg 2019.

Zeitmontagen. Formen und Funktionen gezielter Anachronismen, 2019

"Anachronismen werden üblicherweise als Fehler in der zeitlichen Zuordnung verstanden und können tatsächlich aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit zustande kommen. Zugleich ist es aber auch denkbar, dass Elemente, die verschiedenen Zeitepochen anzugehören scheinen, absichtsvoll in einer bestimmten Weise verbunden oder, wie der titelgebende Begriff der 'Zeitmontage' versinnbildlicht, ineinander montiert werden. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes untersuchen die Formen und Funktionen solcher Zeitmontagen anhand von Beispielen aus der Alten Geschichte, der Archäologie und der Klassischen Philologie. Die Beiträge zeigen: Es lohnt sich, Anachronismen entgegen dem ersten Reflex als gezielt verwendete Gestaltungsmittel in den Blick zu nehmen und danach zu fragen, welche zusätzlichen Bedeutungsnuancen in der Verschränkung unterschiedlicher Zeitbezüge angelegt sind." (Steiner Verlag)

Junghanß, Antje; Kaiser, Bernhard; Pausch, Dennis (Hgg.), Zeitmontagen. Formen und Funktionen gezielter Anachronismen, Stuttgart 2019.