Forschung & Projekte

Forschungsfelder

- Degradation unter strömenden Flüssigkeiten

- Bioreaktoren / Durchflusskammern

- Dynamische Wechselwirkungen zwischen Medium und Biomaterial

- Biomimetische Mineralbildung

- Bioresponsive Materialien und Verbundwerkstoffe

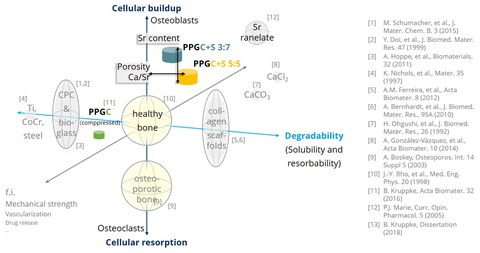

- Komposit-/Hybridmaterialien für den Knochenersatz

- Phosphat prästrukturierte Gelatine mineralisiert mit Calcium and Strontium (PPGC+S) zur Behandlung von Defekten in osteoporotischen Knochen

- Kompaktmaterialien und poröse Scaffolds

- Sol-Gel-Prozess unter definierten klimatischen Bedingungen

- Mechanische Testungen

- Atomkraft-, Elektronen-, Fluoreszenzmikroskopie

- Kultivierung von Stammzellen für das Tissue Engineering

- Knochenremodelling, Osteoblasten, Osteoklasten

DFG-Projekt (Nahost-Kooperationsprogramm)

Bifunktionelle Krustentierproteine im mineralisierten Exoskelett – Ein Modell für biomimetische injizierbare Knochenersatzmaterialien

Der Fokus des Projektes liegt auf der Herstellung und Auswahl rekombinanter Proteine sowie deren Verwendung in Chitin-Gelen im Kontext der Knochenregeneration. Wir haben die Grundlagenforschung zur Mineralisationsbeeinflussung durch Krustentierproteine in den Vordergrund gestellt. Erste Bindungsanalysen und Untersuchungen der mineralisationsvermittelnden Eigenschaften in einer speziellen Kammer sind geplant. Die langjährige Kooperation zwischen BGU und TUD hat bereits den Mehrwert des interdisziplinären Ansatzes bewiesen. Zukünftig könnten diese bifunktionellen Proteine ein innovativer Bestandteil eines injizierbaren Knochenersatzes sein.

Laufzeit: 2024-2027

Projektleitung - TU Dresden: Dr. Benjamin Kruppke

Projektleitung - Ben Gurion Universität (Israel): Prof. Amir Sagi

Projektnummer: 538923079

EUTOPIA Connected Community

Agile in Biomechanics

Wir arbeiten in der Connected Community „Agile in Biomechanics" zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern, darunter Maurizio Busacca von der Università Ca' Foscari Venezia, Richard King von den University Hospitals Coventry & Warwickshire, Arnab Palit von der University of Warwick, Bulcsú Sándor und Zoltán Bálint von der Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca sowie Bart Jansen von der Vrije Universiteit Brussel. Gemeinsam setzen sie das neue Lehrkonzept „Agiles Projektmanagement mit Scrum" in der CC um. Die Studierenden lernen agile Methoden und wenden sie in praxisnahen Projekten an. Dieses Konzept fordert und fördert eigenständiges Arbeiten nach den research-based learning Prinzipien und geht auf die neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und additiver Fertigung in Forschung und Lehre ein. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem EUTOPIA-Netzwerk werden interdisziplinäre Expertisen integriert, und die Projekte werden in regelmäßigen Präsentationen vor Stakeholdern iterativ verbessert und agil angepasst. Ziel ist es, dieses Lehrkonzept auch auf andere Bereiche zu übertragen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Hochschulen zu fördern.

Laufzeit: 2024-2027

Projektleitung: Dr. Benjamin Kruppke & Prof. Hans-Peter Wiesmann

AGEO e.V.-Projekt

Elektronenmikroskopische Grenzflächenanalyse zur Systematisierung derKurzfaserverstärkung von Calciumphosphatzementen

Laufzeit: 2023-2025

Projektleitung: Dr. Benjamin Kruppke

Gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft für Elektronenoptik e.V.

DFG-Projekt

Resorbierbare Biopolymerfäden zur kontrollierten Freisetzung aktiver Substanzen in parodontalen Taschen im Rahmen der adjuvanten Parodontitistherapie

Laufzeit: 2022-2024

Projektleitung: Dr. Benjamin Kruppke

Projektnummer: 495284435

DFG-Projekt

Osteoklastenaktivierung durch radiolytische Degradation von Organik/Anorganik-

Doppelhybridwerkstoffen (DHW) zum kontrolliert gesteigerten Abbau

von Knochenersatzwerkstoffen

Parodontitis ist eine chronische Erkrankung, die durch entzündliche Reaktionen auf Biofilm in der parodontalen Tasche verursacht wird. Unser interdisziplinäres Projekt zielt darauf ab, biodegradierbare Fäden für die lokale Freisetzung antibakterieller Substanzen subgingival zu entwickeln. Zahnärzt:innen, Mikrobiolog:innen und Materialwissenschaftler:innen werden zusammenarbeiten, um eine geeignete Materialbasis zu schaffen und die Wirksamkeit in einer modifizierten Durchflusskammer zu testen. Die Fäden sollen relevante Mengen antiseptischer und antibiotischer Therapeutika über bis zu 10 Tage freisetzen, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Dieses Modell soll die In-vivo-Situation simulieren und die Basis für eine zeiteffiziente klinische Translation bieten.

Laufzeit: 2022-2024

Projektleitung: Dr. Benjamin Kruppke

Projektnummer: 497439310

Ausgangspunkt für dieses Forschungsvorhaben sind überkritische Knochendefekte, die mit einem Biomaterial versorgt werden müssen, um eine vollständige Regeneration von Knochengewebe zu ermöglichen. An solche Biomaterialien werden vielfältige Anforderungen gestellt, die häufig nur durch die Kombination von verschiedenen Materialien in einem Verbundwerkstoff erfüllt werden können. Daraus ergibt sich die Frage, wie diese Komponenten auf verschiedenen Größenskalen vorliegen, ob sie also einem hierarchischen Aufbau (ähnlich dem Knochen) folgen, was die Freiheitsgrade zur Anpassung an das Zielgewebe erweitern würde. Einem solchen Aufbau folgend könnten wichtige Eigenschaften, wie die mechanische Festigkeit, die Degradation und Resorbierbarkeit, die Knochenzellstimulation, etc. voneinander getrennt oder miteinander gekoppelt werden.

BMBF-Projekt

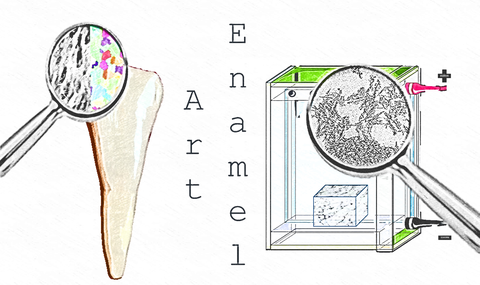

Bioinspirierte Herstellung von Artifiziellem Enamel (Zahnschmelz) durch in-situ nano-Mineralisierung (ArtEnamel)

Laufzeit: 1 Jahr (ab 10.2021)

Projektleitung: Dr. Benjamin Kruppke

Projektbearbeitung: Dr.-Ing. Christiane Heinemann

Defekte im Zahnschmelz mit genau dem Material zu Reparieren aus dem sie ursprünglich bestehen, das ist das Ziel des Projektes. Die Füllung von Defekten im Zahnschmelz erfolgt heute zumeist mit Mineral/Kunststofffüllungen, deren Zusammensetzung, Härte und Abnutzung zum Teil stark vom menschlichen Zahn abweichen. Zukünftig wäre ein neues Material – artifizieller Enamel, also künstlicher Zahnschmelz – für den Zahnersatz erstrebenswert, das dem natürlichen Zahnschmelz entspricht. Um dieser Forschungsaufgabe gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass der Aufbau des natürlichen Zahnschmelzes genau bekannt ist. Hierfür ist nicht nur die genaue Zusammensetzung aus Mineralpartikeln und organischen Molekülen entscheidend, sondern auch die Anordnung und Ausrichtung der einzelnen Kristallite. Da dieser Aufbau für seine herausragenden Eigenschaften, wie die hohe Härte, verantwortlich ist, zielt das Projekt darauf ab den natürlichen Aufbau nachzuahmen. Dazu werden spezielle Kammern gebaut, in denen Mineralisationslösungen zusammen mit ausgewählten organischen Molekülen des Zahnschmelzes vorliegen, sodass unter bestimmten äußeren Einflüssen ein Mineral entsteht. Um die Nachahmung des natürlichen Vorbildes vollständig zu machen, also die Anordnung und Ausrichtung der künstlichen Mineralkristalle sicherzustellen, werden mit der Kammer verschiedene Einflüsse auf die Mineralbildung untersucht. Es wird zum einen ein elektrisches Feld angelegt, in dem die Ionen gezielt bewegt werden. Zum anderen werden spezielle Zahnkristalle in die Kammer eingebracht, damit diese wieder wachsen können. Dies entspricht dem ersten Schritt auf dem Weg zur Behandlung von verlorengegangenem Zahnschmelz. Zukünftig sollen ganze Vollkörper aus künstlichem Zahnschmelz nach dem biologischen Vorbild hergestellt werden. Ein solches Material nach natürlichem Vorbild mit hoher Härte und Abriebbeständigkeit wäre auch für technische Anwendungen sehr erstrebenswert, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern.

Zusammenfassung des biologischen Prinzips – des mikroskopischen Zahnschmelzaufbaus (links) – und der bioinspirierten geordneten Mineralbildung für die Herstellung eines Vollmaterials in Form von künstlichem Zahnschmelz (rechts)

DFG-Projekt

Untersuchung der synergistischen Effekte von räumlich aufgelösten biochemischen, physikalisch-chemischen und physikalischen Schlüsselreizen zur Erzeugung biomimetischer Nischen im Perfusionsbioreaktor und deren Fähigkeit zur Ableitung großer knochenähnlicher Konstrukte.

Laufzeit: 3 Jahre (ab 07.2021)

Projektleitung: Dr. Benjamin Kruppke

Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Franziska Alt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert über einen Zeitraum von drei Jahren ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universität Rostock und der TU Dresden zur künstlichen Knochenentwicklung. In diesem interdisziplinären Projekt werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Biologie, Materialwissenschaft und computergestützter Elektrodynamik zusammenarbeiten.

Das Vorhaben mit dem Titel „Untersuchung der synergistischen Effekte von räumlich aufgelösten biochemischen, physikalisch-chemischen und physikalischen Schlüsselreizen zur Erzeugung biomimetischer Nischen im Perfusionsbioreaktor und deren Fähigkeit zur Ableitung großer knochenähnlicher Konstrukte“ wurde von einem Team der Universität Rostock und der TU Dresden unter Federführung von Dr. Poh Soo Lee eingeworben. Dr. Lee, der gebürtig aus Singapur stammt und seit 2013 in Dresden an und mit Knochenzellen forscht, ist Post-Doktorand an der Professur für Biomaterialien der TU Dresden. Er sichert sich damit Forschungsmittel sowie seine eigene Stelle, um das Projekt zu bearbeiten und zu leiten. „Es ist mir eine Ehre und ein Privileg von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Förderung zu erhalten, um an diesem interdisziplinären Projekt mit meiner exzellenten Kollegin, Frau Professor Ursula van Rienen von der Universität Rostock, und meinem Kollegen, Herrn Dr. Benjamin Kruppke von der Technischen Universität Dresden, zu arbeiten“, sagt Dr. Poh Soo Lee.

Zunächst wird ein Bioreaktor konstruiert, der eine künstliche Umgebung für Knochenzellen ist. Darin werden neuartige Materialien in Wechselwirkung zu den Zellen untersucht. Es ist das erklärte Ziel der Forscherinnen und Forscher, im Bioreaktor künstliche, aber dennoch nahezu physiologische Nischen der Knochenentwicklung zu erzeugen. Auf diese Weise sollen Konstrukte mit großer Ähnlichkeit zum natürlichen Knochen entstehen.

Um die Prozesse der knochenähnlichen Zellentwicklung besser zu verstehen, werden in Rostock mathematische Modellierungen und Simulationen durchgeführt, die den Biomaterialforschern aus Dresden helfen, die besten Umgebungsbedingungen für eine schnelle und knochenspezifische Zellentwicklung zu finden. Zu diesen Umgebungsbedingungen zählen im späteren Projektverlauf auch elektrische Felder, deren Auswirkung auf die Zellentwicklung simuliert wird. Dr. Revathi Appali, Nachwuchsgruppenleiterin im SFB 1270 ELAINE an der Professur für Theoretische Elektrotechnik von Professorin van Rienen an der Universität Rostock, wird in diesem neuen Projekt ab Herbst dieses Jahres einen Postdoktoranden bei der Multiskalenmodellierung des Knochens ko-betreuen. Dr. Revathi Appali und Dr. Lee haben bereits von Juli 2020 bis Juli 2021 im SFB 1270 ELAINE gemeinsam geforscht. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit untermauert nun das neue DFG-Projekt.

Dr. Benjamin Kruppke ist Nachwuchsgruppenleiter der Professur für Biomaterialien der TU Dresden und leitet im Rahmen des Projektes die Biomaterialforschung und die Konstruktion des Bioreaktors an. Seit kurzem ist auch Nachwuchswissenschaftlerin Franziska Alt im Team. Sie wird sich im Zuge ihrer Promotion der Zusammensetzung der Materialien und deren Verarbeitung annehmen. Durch ein variables System aus einer Mineralphase und einem abbaubaren Polymer sowie dem 3D-Druck können die Materialien in großer Zusammensetzungs- und Formenvielfalt hergestellt werden. Dabei werden insbesondere die Einflüsse auf die Nährstoffversorgung der Zellen, das Abbauverhalten der Materialien im Bioreaktor und die mechanischen Eigenschaften der Konstrukte untersucht. So können im Zuge des Projektes die Konstrukte zielgerichtet auf die Knochenzellen und deren Entwicklung angepasst werden.

Übersichtsgrafik über die ineinandergreifenden, interdisziplinären Forschungsthemen des DFG-Projektes mit Fotos der beteiligten Forscherinnen und Forscher

DFG-Projekt

Sonderforschungsbereich/Transregio 79 "Werkstoffe für die Hartgeweberegeneration im systemisch erkrankten Knochen"

Teilprojekt M3: Dreiphasiger Verbundwerkstoff für den Knochenersatz auf der Basis von Kollagen, Silikat und Calciumphosphatphasen

Laufzeit 8+1 Jahre: Projektleitung des Projektabschlusses der 2. Förderperiode: 2018 - 2019 durch Dr. Thomas Hanke und Dr. Benjamin Kruppke

Gemeinsam mit: Universität Heidelberg und Justus-Liebig-Universität Giess

Ziel ist die Darstellung und Charakterisierung eines mehrphasigen Organik-Anorganik- Verbundwerkstoffes, der aus Silikat, Kollagen I und Calciumphosphatphase besteht. Dieser soll sowohl allein als auch mit Wirkstoffphase in der Lage sein, das Gleichgewicht zwischen Osteoblasten und Osteoklasten im systemisch erkrankten Knochen lokal zugunsten des Knochenaufbaus zu verschieben und dadurch die Defektheilung zu verbessern. In Abhängigkeit von der Zusammensetzung werden Festigkeiten, Degradations- sowie Calciumbindungs- und freisetzungseigenschaften und das Zellverhalten charakterisiert.

Video des SFB/TRR 79 – Werkstoffe für die Geweberegeneration im systemisch erkrankten Knochen © Justus-Liebig-Universität Gießen