Lehrveranstaltungen und Studienorganisation

Inhaltsverzeichnis

Studiendokumente

Studiendokumente bilden die rechtliche Grundlage Ihres Studiums. Sie bestehen für jeden Studiengang im Wesentlichen aus zwei Teilen:

Die Studienordnung regelt Zulassungsvoraussetzungen, Ziele, Inhalt und Aufbau des Studiums. Sie legt den zeitlichen Gesamtumfang der Lehrveranstaltungen des Studienganges fest. Sie bezeichnet den Gegenstand und die Art der für den erfolgreichen Studienabschluss erforderlichen Lehrveranstaltungen und Studienleistungen, bestimmt deren Anteil am zeitlichen Gesamtumfang und ordnet sie einzelnen Studienabschnitten zu.

Die Prüfungsordnung eines Studiengangs bestimmt die Regelstudienzeit, die Fristen für die Meldung zur Prüfung, die Voraussetzungen für die Zulassung zu Prüfungen, die Bearbeitungszeit für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten, die Prüfungsanforderungen sowie das Prüfungsverfahren und die Prüfungsgegenstände.

Bei der Beantwortung der Fragen zu Anforderungen und Regelungen des Studiums können und müssen Sie sich immer auf diese beiden Dokumente beziehen. Die vollständigen, amtlich bekanntgemachten Versionen der aktuellen Prüfungs- und Studienordnung und die Lesefassung mit allen Änderungssatzungen der Studiendokumente finden Sie auf den Seiten des Bereichs Bau und Umwelt (TBA) unter Studiendokumente des Studienganges B.Sc. Umweltinformatik (TBA).

Studieninhalt und -ablauf

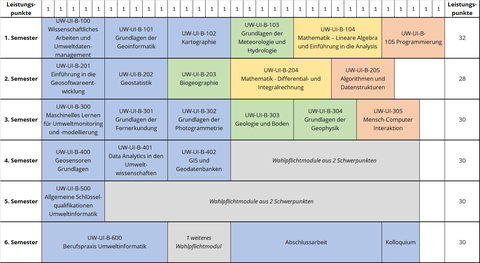

Der Bachelorstudiengang Umweltinformatik besteht aus sechs Semestern mit insgesamt 180 Leistungspunkten. Es ist ein Teilzeitstudium möglich. Ausgehend von einer breiten Grundlage in den Gebieten Umweltinformatik, Umweltwissenschaften, Informatik und Grundlagen der Mathematik in Pflichtmodulen im 1. bis 3. Semester erfolgt eine Spezialisierung in zwei Schwerpunkten ab dem 4. Semester, die schließlich in einer vertiefenden Auseinandersetzung mit einem Thema in der Bachelorarbeit (6. Semester) mündet. Der Studiengang stattet alle Studierenden mit einem breiten methodischen Knowhow aus.

Studienverlaufsplan BSc Umweltinformatik - Pflichtbereich

Eine Wahl von Schwerpunkten ermöglicht ab dem vierten Semester eine Differenzierung durch Spezialisierung. Diese wird sichergestellt durch die Möglichkeit der Wahl von zwei aus sieben Schwerpunkten. Als Schwerpunkte stehen zur Auswahl:

- Geo- und Umweltinformatik

- Hydrologie

- Meteorologie

- Stadtentwicklung und Landmanagement

- Geodynamik

- Waldökologie und Forstwissenschaften

- Informatik

Alle Schwerpunkte bestehen aus Wahlpflichtmodulen, womit eine flexible Studiengestaltung und individuelle Profilbildung ermöglicht wird.

Das fünfte Semester dient maßgeblich der individuellen Spezialisierung und ermöglicht einen vorübergehenden Aufenthalt an einer anderen Hochschule oder einen Auslandsaufenthalt (z.B. über ERASMUS). Das einzige Pflichtmodul im fünften Semester sind „Allgemeine Schlüsselqualifikationen“, welche zum Beispiel durch einen Sprachkurs an einer ausländischen Hochschule erbracht werden können. Alle weiteren Module im fünften Semester sind Wahlpflichtmodule, die aus den beiden Schwerpunkten gewählt werden.

Zu Beginn des sechsten Semesters ist eine berufspraktische Tätigkeit im Umfang von 7 Wochen vorgesehen, die zur weiteren Profilbildung beiträgt. Weiterhin wird im sechsten Semester ein weiteres Wahlpflichtmodul belegt, welches entweder aus einem der beiden gewählten Schwerpunkte oder aus dem Gesamtangebot gewählt wird. Das sechste Semester schließt mit der Abschlussarbeit und einem begleitenden Kolloquium ab. Das Thema der Bachelorarbeit orientiert sich dabei in der Regel an den Inhalten der gewählten Schwerpunkte.

Modulübersicht

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden beherrschen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens in geowissenschaftlichen Fächern. Sie können wissenschaftliche Literatur gegenüber anderen Publikationsformen abgrenzen und sind in der Lage, Quellen kritisch zu bewerten. Sie können fragestellungsbezogen Literatur recherchieren, verwalten, auswerten und einsetzen. Sie sind mit den Grundlagen und Anforderungen guter wissenschaftlicher Praxis vertraut. Sie sind in der Lage, fragestellungsbezogen einen Forschungsstand nachzuvollziehen, sich diesen anzueignen und zu formulieren sowie Forschungsergebnisse angemessen und ansprechend darzustellen. Sie haben grundlegende Kenntnisse über Publikationsprozesse und Open Science.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten sowie an wissenschaftliche Fragestellungen, wissenschaftsethische Grundlagen, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Literatur, Quellenkritik, Literaturrecherche, -verwaltung und -bearbeitung, Lese- und Schreibtechniken, Zitierstile und Techniken der wissenschaftlichen Visualisierung.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Matthias Forkel |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Tutorium, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die wichtigsten Grundlagen der Geoinformatik, insbesondere der Geodatenmodellierung, Geodatenanalyse, Geodatenbank und Geoinformationssysteme. Sie sind in der Lage, zahlreiche einfache Anwendungsstrategien an einem konkreten Beispiel an einem Forschungsfeld in der Geoinformatik anzuwenden. Sie können grundlegend die wesentlichen Instrumente der Geoinformatik praktisch verwenden und damit sicher umgehen, insbesondere die Instrumente der Geoinformationssysteme.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind mathematische und informatorische Grundlagen der Geoinformatik, Grundlagen der Geodatenmodellierung und Geodatenanalyse, Grundlagen von Geodatenbank- und Geoinformationssystemen, aktuelle Forschungsfelder der Geoinformatik sowie praktische Vertiefungen von einfachen Geoinformatik-Anwendungsbeispielen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Lars Bernard |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die klassischen kartographischen Ausdrucksmittel, kartenverwandte Darstellungen und moderne digitale Ausdrucksformen. Sie besitzen Grundkompetenzen zur Datenerfassung und -vereinfachung, zur Auswahl und zur Anwendung der graphischen Gestaltungsmittel sowie zur kartographischen Bearbeitung des Karteninhalts. Sie können verschiedene Klassifikationsverfahren zur Bildung von Wertgruppen für Choroplethenkarten bzw. Isoliniendarstellung anwenden und sind in der Lage, Bezugssysteme und Projektionen für Kartendarstellungen auszuwählen. Des Weiteren sind die Studierenden in der Lage, mit Hilfe von Karten zu argumentieren, Interpretationen aus topographischen Karten zu verfassen und sich kritisch mit thematischen Kartendarstellungen auseinanderzusetzen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Grundzüge der Kartographie einschließlich Theorien, Methoden und Anwendungsaspekten. Schwerpunkte liegen auf graphischen Grundelementen, kartographischen Darstellungsmethoden, Klassifikationsverfahren, Kartennetzentwürfen sowie Methoden der Generalisierung und der Karteninterpretation. Weitere Themen umfassen die historische Entwicklung der Kartographie, Typologien zur Charakterisierung von Karten, Inhalte topographischer Karten nach Objektklassen, sowie Kartenbestandteile wie Titel, Maßstab, Quellenangaben und Legenden. Ergänzende Inhalte sind Varianten manipulativer Kartendarstellungen und Möglichkeiten der Kommunikation mit Karten.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Dirk Burghardt |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, meteorologische und hydrologische Informationen kritisch zu analysieren und ihre Bedeutung für wasserwirtschaftliche Aufgaben zu beurteilen. Sie verfügen über Kenntnisse der wesentlichen Prozesse in Atmosphäre und Hydrosphäre sowie Methoden zu deren Beobachtung und Modellierung.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die wesentlichen Grundlagen der Prozesse in Atmosphäre und Hydrosphäre sowie Strahlungs-, Energie- und Wasserhaushalt auf physikalischer Basis, Grundprinzipien des Wasserkreislaufes mit den Komponenten Niederschlag, Verdunstung, ober- und unterirdischer Abfluss sowie Wasserspeicher sowie Wetter und Klima unter Berücksichtigung von Aspekten des Klimawandels und der Klimavariabilität.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Matthias Mauder, Prof. Dr. Niels Schütze |

| Lehrformen | 4 SWS Vorlesung, 1 SWS Tutorium, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen die Sprache der Logik und der Mengenlehre. Sie besitzen die Fähigkeit, mit linearen Gleichungssystemen, Matrizen, Determinanten, Lage- und Maßbeziehungen von Punkten, Geraden und Ebenen umzugehen. Sie können lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen bezüglich Basen darstellen. Sie beherrschen die Hauptachsentransformation und können Quadriken im ℝ² und im ℝ³ klassifizieren. Sie können Konvergenzkriterien auf reelle und komplexe Folgen, Reihen und Potenzreihen anwenden. Die Studierenden können reellwertige Funktionen einer und mehrerer reeller Variablen auf Stetigkeit und stetige Fortsetzbarkeit untersuchen und sind in der Lage, Eigenschaften stetiger Funktionen zu nutzen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Logik, Mengenlehre, elementare Funktionen, Vektorräume, analytische Geometrie, lineare Gleichungssysteme, lineare Abbildungen, Eigenräume, Hauptachsentransformation, Quadriken, komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, Potenzreihen, Grenzwert und Stetigkeit bei Funktionen einer und mehrerer Variablen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Ralph Chill |

| Lehrformen | 4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen den Aufbau und die Funktionsweise von Pro-

grammiersprachen und besitzen Kenntnisse in der Programmierung.

Sie sind in der Lage, selbstständig Problemstellungen zu lösen, sich ei-

genständig weitere Programmiersprachen anzueignen und ihre Fertig-

keiten auf diese zu übertragen. Damit können sie Programmierspra-

chen analysieren und beurteilen, um für verschiedene Problemstellun-

gen die geeignete Sprache zur Lösung zu wählen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind der Einsatz und die Entwicklung von formalen

Werkzeugen, die Grundlagen der Berechnung, Übersetzung von Pro-

grammkonstruktoren, Programmtransformationen sowie die Verifika-

tion von Programmeigenschaften.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Christof Fetzer |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundlagen zu Entwurf und Entwicklung von Software und beherrschen eine Programmiersprache zur Erstellung von Anwendungen für geowissenschaftliche Fragestellungen. Anhand von Beispielen zur objektorientierten Implementierung von Geodatenstrukturen und zu einfachen Algorithmen zur Geodatenverarbeitung können die Studierenden selbstständig Geosoftware-Anwendungen entwickeln.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Entwurf und Entwicklung objektorientierter Software, Modellierungssprachen für den Softwareentwurf (Unified Markup Language) sowie Programmiersprachen und Umgebungen für geowissenschaftliche Anwendungen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Lars Bernard |

| Lehrformen | 1 SWS Vorlesung, 3 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten quantitativen Verfahren, insbesondere deskriptive, schließende und explorative Statistik sowie multivariate statistische Verfahren zielgerichtet unter Verwendung statistischer Softwarepakete einzusetzen und können die Grundlagen statistischer Methoden auf relevante Problemlagen und Fragen in den Geo- und Umweltwissenschaften anwenden. Sie verfügen über allgemeine Problemlösungskompetenz und analytisches Denkvermögen.

Inhalte

Das Modul umfasst die Grundlagen der wichtigsten quantitativen und qualitativen Methoden der Statistik und deren Anwendung für die Geo- und Umweltwissenschaften.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Lars Bernard |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind mit den Grundlagen der Biogeographie vertraut, kennen zentrale Begriffe und Konzepte des Fachgebiets und besitzen Grundkenntnisse der Fachgeschichte. Sie verstehen biogeographische Prozesse und Muster als Ergebnis des Wechselspiels zwischen biotischen und abiotischen Faktoren sowie menschlichen Aktivitäten auf verschiedenen raum-zeitlichen Skalen. Sie sind in der Lage, biogeographische Konzepte und Methoden auf aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme und Herausforderungen, beispielsweise die Biodiversitätskrise und biologische Invasionen, anzuwenden. Zudem sind sie zum interdisziplinären Diskurs befähigt.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind theoretische Grundlagen und Methoden der Biogeographie, der Makroökologie und der Biodiversitätsforschung. Das Modul umfasst unter anderem Themen aus den Bereichen Arealkunde, Inselbiogeographie, Tier- und Pflanzenökologie sowie Bestimmungsübungen. Ein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Forschungsmethoden und -ergebnissen im Fachbereich der biogeographischen Modellierung und der angewandten Biogeographie.

| Dozent:innen | Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, 1 Tag Praktikum, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen Differenzierbarkeit als lokale lineare Approximierbarkeit. Sie besitzen die Fähigkeit, die Differentialrechnung zur Lösung von ein- und mehrdimensionalen Extremwertproblemen mit und ohne Nebenbedingungen anzuwenden. Sie können geeignete Funktionen in Taylorpolynome entwickeln und Restglieder abschätzen. Sie besitzen Fertigkeiten im Umgang mit Bereichs-, Kurven- und Oberflächenintegralen sowie entsprechenden Integralsätzen der Vektoranalysis. Sie besitzen Kenntnisse über Lösungsverfahren für einfache gewöhnliche Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung. Die Studierenden sind in der Lage, Probleme selbstständig zu lösen sowie analytisch und kritisch zu denken.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind ein- und mehrdimensionale Differentialrechnung, Regel von de l‘Hospital, Taylorpolynome und Taylorreihen, ein- und mehrdimensionale Integralrechnung, Koordinatentransformation, Kurven- und Oberflächenintegrale erster und zweiter Art, Integralsätze, Existenz- und Eindeutigkeitssatz für lokale Lösungen von Anfangswertaufgaben und Lösungsverfahren für spezielle Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Ralph Chill |

| Lehrformen | 4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen wichtige algorithmische Problemstellungen und sind vertraut mit den grundlegenden Ansätzen zur Lösung dieser Probleme. Sie können diese Ansätze unter Verwendung geeigneter Datenstrukturen in konkrete Algorithmen überführen und deren formale Eigenschaften analysieren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Sortier- und Suchprobleme als algorithmische Fragestellungen sowie Problemstellungen für Graphen und Bäume, Lösungsansätze zu Teile- und Herrsche-Verfahren, dynamischer Programmierung, Rekursion sowie Backtracking und verschiedene Methoden zur formalen Analyse der Komplexität von Algorithmen.

| Dozent:innen | Studiendekan Informatik |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung. Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Methoden des Maschinellen Lernens und können diese in einem umweltwissenschaftlichen Kontext anwenden. Sie haben einen umfassenden Überblick über verschiedene Techniken der Datenklassifikation und -regression. Sie sind in der Lage, entsprechend gegebener spezifischer umweltwissenschaftlicher Anwendungen geeignete Verfahren zur Verarbeitung und Auswertung komplexer Daten zu wählen und zu verwenden.

Inhalte

Das Modul beinhaltet die Grundlagen des Maschinellen Lernens mit einem besonderen Fokus in den Umweltwissenschaften. Es umfasst Aspekte der Datenvorbereitung und -dimensionsreduzierung. Methoden wie die Klassifikation und Regression sowie entsprechende Validierungsansätze sind weitere Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen |

Jun.-Prof. Dr. Anette Eltner, Prof. Dr. Matthias Forkel |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die physikalischen Grundlagen der satelliten-basierten Fernerkundung, die grundlegenden Schritte der digitalen Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Fernerkundungsdaten und können ausgewählte Methoden der digitalen Bildverarbeitung selbstständig anwenden. Sie sind in der Lage, selbstständig Satellitendaten zu interpretieren und einfache Landbedeckungsklassifikationen durchzuführen. Die Studierenden können Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung für Fragestellungen im Klima- und Umweltmonitoring überblicken.

Inhalte

Das Modul beinhaltet die technologische Entwicklung und physikalischen Grundlagen der Fernerkundung sowie spektrale, radiometrische, geometrische und zeitliche Eigenschaften von satelliten-basierten Fernerkundungssystemen. Zudem beinhaltet das Modul grundlegende Methoden und Softwaretechniken der digitalen Bildverarbeitung. Weitere Inhalte sind die Anwendungsmöglichkeiten der Fernerkundung im Klima- und Umweltmonitoring.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Matthias Forkel |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen und verstehen grundlegende Techniken der Photogrammetrie und Bildanalyse als Voraussetzung für die Anwendung photogrammetrischer Messverfahren in Wissenschaft und Praxis im Kontext des Umweltmonitorings. Sie kennen die Methoden in der photogrammetrischen Geodatenakquisition und können Werkzeuge zur Auswertung der erhobenen Geodaten aus der Informatik anwenden.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind mathematische und physikalische Grundlagen, wie Abbildungsgeometrien und bildgebende Sensorik, digitale Bildverarbeitung und Bildanalyse sowie photogrammetrische Einbild-, Zweibild- und Mehrbildauswerteverfahren im Nahbereich und aus der Luft.

| Dozent:innen |

Dr. Melanie Elias |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Komponenten des Gesteinskreislaufs, die wesentlichen Prozesse der Reliefbildung und die resultierenden Reliefformen hinsichtlich deren Bedeutung für die Ausbildung bodenbildender Substrate und Verteilung von Bodenformen in Landschaften. Sie sind in der Lage, die mineralischen und organischen Ausgangs- und Neubildungsmaterialien sowie die physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren und Prozesse der Bodenbildung zu systematisieren und zu klassifizieren. Die Studierenden kennen wesentliche Prozesse und deren Steuerfaktoren sowie resultierende Eigenschaften und Funktionen von Böden in der Umwelt, insbesondere in Hinblick auf den Wasserkreislauf.

Inhalte

Das Modul beinhaltet Grundlagen der Gesteinskunde, der endogenen Dynamik, beispielsweise Tektonik, endogene Oberflächenformen und Gesteinsbildung, und der exogenen Formung wie Verwitterung, Erosion und Turbation sowie deren Auswirkungen auf die Bodenbildung. Weitere inhaltliche Schwerpunkte bilden mineralische und organische Bodenbestandteile, Faktoren und Prozesse der Bodenbildung, Bodentypen und -formen. Weiterhin sind Mineralzusammensetzung, Körnung, Struktur, Ionenaustausch und Kolloide, organische Substanz und Horizontierung/Schichtung als wichtige Bodeneigenschaften und Grundlage des Bodenwasserhaushalts Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Karsten Kalbitz |

| Lehrformen | 3 SWS Vorlesung, 0,5 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden überblicken wesentliche Grundlagen und Phänomene der Geophysik und Geodynamik. Sie können ausgewählte Phänomene aufgrund physikalischer Modelle durch Rechnungen quantifizieren. Sie verstehen, wie sich geophysikalische Phänomene in messbaren Größen widerspiegeln. Sie kennen Grundprinzipien geophysikalischer Messmethoden und können für ausgewählte Problemstellungen eine begründete Auswahl von Messmethoden treffen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Erdfigur und Schwerefeld, Aspekte der Plattentektonik, der Seismologie und des Vulkanismus, Deformationen der festen Erde durch Gezeiten und Auflaständerungen, Prozesse der Kryosphäre, der Ozeandynamik und der Meeresspiegeländerungen sowie Grundlagen der Methoden der Angewandten Geophysik, wie Gravimetrie, Seismik, Geomagnetik und Geoelektrik.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Martin Horwath |

|

Lehrformen |

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen für die Gestaltung audio-visueller Anwendungsprogramme über die Kompetenzen, Benutzungsoberflächen für Anwender im weitesten Sinne zu entwerfen, in einer Programmiersprache zu implementieren und hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit und Barrierefreiheit zu evaluieren und können diese praktisch umsetzen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind der grundlegende Ablauf der Mensch-Computer-Interaktion für audio-visuelle Medien, insbesondere des User-Centered Design Prozess, Methoden zur Durchführung der Kontext- und Aufgabenanalyse und zum Erheben von Anforderungen der Benutzenden, auch unter Berücksichtigung assistiver Technologien. Weitere Inhalte umfassen das Interface-, Navigations- und Informationsdesign für verschiedene Geräte und Interaktionstechniken sowie deren Implementierung in graphischen Benutzungsoberflächen. Darauf aufbauend sind Inhalte die grundlegenden Verfahren zur Bewertung von Benutzungsoberflächen, insbesondere heuristische und empirische Verfahren und Methoden, um Evaluationen durchzuführen.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Gerhard Weber |

|

Lehrformen |

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen Anwendungsbereiche für Methoden zur Erhebung raum-zeitlicher Daten in den Geowissenschaften. Sie besitzen fundierte Kenntnisse in der Referenzierung von Daten in lokalen und globalen Koordinatensystemen. Sie sind in der Lage, einfache Messverfahren zu konzipieren, anzuwenden und auszuwerten.

Inhalte

Das Modul beinhaltet einen Überblick über Messverfahren und -techniken in den Geowissenschaften und umfasst dabei unter anderem Aspekte der Sensoren und Verfahren zur Erzeugung von Geländemodellen und Orthophotos sowie deren Verarbeitung und -analyse. Weitere Inhalte des Moduls umfassen den Verfahrensablauf aus der Datenerhebung, -speicherung, -analyse und -visualisierung für maßgebliche Messgrößen der Geowissenschaften.

| Dozent:innen |

Jun.-Prof. Dr. Anette Eltner |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen grundlegende und weiterführende Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie vertiefender Methoden der Data Analytics und können diese in einem umweltwissenschaftlichen Kontext anwenden. Sie haben einen umfassenden Überblick über verschiedene Techniken etwa des Deep Learnings, Zeitreihenvorhersage und Sequenzanalyse. Sie sind in der Lage, entsprechend gegebener spezifischer umweltwissenschaftlicher Anwendungen geeignete Verfahren zur Verarbeitung und Auswertung großer Umweltdatensätze zu wählen und zu verwenden. Sie können die ethischen Aspekte und Ressourceneffizienz der Anwendung künstlicher Intelligenz für Umweltfragen kritisch bewerten, beurteilen und diskutieren.

Inhalte

Das Modul beinhaltet vertiefte Grundlagen zu Methoden der Datenkuratierung, zu verschiedenen KI-Methoden sowie weiteren Datenanalyseund Prognosemethoden. Das Modul umfasst außerdem Methoden für Zeitreihenanalysen, einfache deterministische und numerische Modelle und Agentenmodelle sowie Methoden des Deep-Learning mit besonderem Fokus in den Umweltwissenschaften.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Matthias Forkel |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden überblicken die Anwendungsbereiche von Geoinformationssystemen und Geodatenbanken in der Praxis. Sie haben die Fähigkeiten zur selbstständigen Beherrschung dieser Instrumente. Sie besitzen Methodenkompetenz in der Entwicklung von Geoinformationssystem- und Geodatenbankanwendungen sowie in der projektbasierten Teamarbeit. Sie sind in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, verfügen über Zeit- und Organisationsmanagement und können eigene Ergebnisse schriftlich darstellen.

Inhalte

Inhalt des Moduls ist die Vertiefung von Strategien zur Recherche, Erfassung, Zusammenführung, Verwaltung und Analyse von Geodaten unter Einsatz von Geodatenbanksystemen und Geoinformationssystemen, die selbstständige Entwicklung von Geodatenbanken, die eigenständige Umsetzung komplexer Fragestellungen in Prozessmodelle für Geoinformationssysteme sowie die Darstellung der geleisteten Entwicklungen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Lars Bernard |

| Lehrformen | 0,5 SWS Vorlesung, 1,5 SWS Übung, 2 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über Kompetenzen in allgemeinen Schlüsselqualifikationen und verstehen fachliche Zusammenhänge in der Arbeitswelt. Sie haben wahlweise umfassende Kompetenzen in Fremdsprachen, Rhetorik, Präsentationtechniken, Organisation, Management oder wirtschaftswissenschaftliche Themen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind nach Wahl der Studierenden fachliche Zusammenhänge in der Arbeitswelt, Fremdsprachen, Rhetorik, Präsentationtechniken, Organisation, Management oder wirtschaftswissenschaftliche Themen. Sie können ein oder mehrere konkrete Angebote aus dem Angebot „Studium Generale“ oder Angebote zu Allgemeinen Schlüsselqualifikation der TU Dresden wählen.

| Dozent:innen | Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika, Projekte, Sprachkurse, Tutorien oder Exkursionen im Umfang von 4 SWS und Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Umfang aus dem Katalog „Studium Generale“ zu wählen; dieser wird inklusive der jeweils erforderlichen Prüfungsleistung(en) zu Semesterbeginn in der jeweils üblichen Weise bekannt gegeben. |

| angeboten im | jedes Semester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen Abläufe und Arbeitssituationen in der Berufspraxis Umweltinformatik. Sie kennen verschiedene Aufgaben in diesen Tätigkeitsfeldern und können ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem studiengangsnahen Arbeitsumfeld anwenden. Sie sind in der Lage, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der praktischen Realisierbarkeit ihrer im Studium erworbenen methodischen Kompetenzen zu verstehen und können die berufspraktischen Erfahrungen (kritisch) reflektieren. Sie haben Einblicke in mögliche Berufsfelder, Erfahrungen auf einem für sie in Frage kommenden Berufsfeld und einen Einblick in das Berufsleben. Sie können praxisnahe Tätigkeiten ausüben und sich hinsichtlich ihrer berufsrelevanten Stärken und Schwächen einschätzen. Hierdurch sind sie zu gesellschaftlich verantwortungsvollem Urteilen und Handeln befähigt.

Inhalte

Inhalt des Moduls ist die Mitarbeit in einem studiengangnahen Arbeitsumfeld in der Umweltinformatik sowie Einblicke in typische Abläufe und Arbeitssituationen im Berufsleben. Der bzw. die Praktikumsbeauftragte kann im Vorfeld in ausreichend begründeten Fällen Ausnahmen genehmigen. Der Praktikumsplatz ist frei wählbar. Die Studierenden suchen sich diesen selbst in einem geeigneten Büro, Verwaltung oder Institution und bewerben sich direkt bei diesem. Der Abschluss eines Arbeitsvertrages wird empfohlen. Nähere Bestimmungen zur Anerkennung und den möglichen Praktikumsbüro sind der Praktikumsrichtlinie des Prüfungsausschusses zu entnehmen.

| Dozent:innen | Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | Mindestens 7 Wochen Praktikum zeitlich geblockt, Selbststudium |

| angeboten im | jedes Semester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über Kompetenzen zu Basismethoden der multivariaten Geovisualisierung, der kartographischen Interaktion, der Visualisierung zeitorientierter Daten sowie der 3D-Visualisierung. Sie sind in der Lage, Webkarten praktisch anzuwenden und aufzuarbeiten, können Kartennetzentwürfe anwenden sowie kartographische Informationen erfassen und kommunizieren.

Inhalte

Das Modul umfasst Grundzüge der statischen/dynamischen Geo-/Visualisierung, direkter/indirekter Raumbezug, multivariat/mehrdimensionale Interaktionstechniken, Geovisual Analytics, Web- und mobile Kartographie, 3D Geovisualisierung, Visualisierung von Zeit sowie Karte als Metapher.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Dirk Burghardt |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse über Anwendungsgebiete der Fernerkundung und können sicher und kritisch mit Methoden der digitalen Bildverarbeitung umgehen. Sie sind in der Lage, diese Methoden selbstständig auf eine konkrete umweltwissenschaftliche Fragestellung anzuwenden und die gewonnenen Ergebnisse zu präsentieren und diskutieren. Die Studierenden sind für ökologische und nachhaltigkeitsbezogene Themen und damit verbundene gesellschaftliche Herausforderungen sensibilisiert sowie zu gesellschaftlich verantwortungsvollem Urteilen und Handeln befähigt.

Inhalte

Das Modul beinhaltet theoretische und praktische Themen und Methoden der digitalen Bildverarbeitung wie Bildverbesserung; geometrische, radiometrische und Atmosphärenkorrektur; räumliche Transformation und Filterung; Merkmalsreduktion; Methoden des maschinellen Lernens für die überwachte und unüberwachte Bildklassifikation und die Ableitung biophysikalischer Parameter; und Genauigkeitsanalyse für die Anwendungsfälle Landbedeckungsklassifikation und Ableitung von Landoberflächenparametern.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Matthias Forkel |

| Lehrformen | 2 SWS Übung, 1 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind befähigt auf Basis von Daten aus Digitalen Zwillingen, Aspekte der Umweltgerechtigkeit und Grünausstattung zu vermessen, zu analysieren und zu verstehen. Die Studierenden können Daten recherchieren und kennen die Grundlagen von Dateninspektion, Indikatorik und Multidimensionaler Raumanalyse. Sie kennen und verstehen die Sicherstellung der Lesbarkeit von Informationen für diverse Zielgruppen und deren nahtlose Integration in Entscheidungsprozesse. Die Studierenden sind in der Lage präzise Beobachtungen und fundierte Analysen sowohl des aktuellen Zustands als auch hinsichtlich der Veränderungen von Umweltproblemen durchzuführen und dies klar zu kommunizieren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind der kompetente Einsatz von Techniken und Tools zur Beschaffung, Verarbeitung, Analyse und Visualisierung von Daten im Kontext der digitalen Zwillinge. Darüber hinaus sind

- Grundlagen zum Digitalen Zwilling,

- Spatial Data Science und Multidimensionale Raumanalyse,

- Datengewinnung, Messvorschriften und Indikatorberechnung,

- Techniken der Dateninspektion und Transformation,

- Korrelationen und Räumliche Assoziation,

- Techniken des Spatial Clustering und der Regionalisierung,

- Kontingenztabelle und Kontingenzanalyse,

- Grundlagen zur Regressionsanalyse,

- Grundlagen zur Archetypenanalyse sowie

- Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben beim Betrieb eines Digitalen Zwillings

Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Martin Behnisch |

| Lehrformen | 1 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulübersicht (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die wesentlichen Kriterien für die Analyse von DNA basierten Sequenzdaten. Sie beherrschen die Methoden zur Bestimmung der Vielfalt mikrobiologischer Gemeinschaften. Sie kenne Strategien zur Analyse von Umweltgenomischen, beispielsweise Metagenomischen Daten und Identifikation von bestimmten Resistenzgenen. Für einzelne Arten beherrschen sie ausgewählte Methoden zu genomischen Beschreibung.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Analyse von Sequenzdaten, wie diese generiert werden und wo die resultierenden Datenbanken zu finden sind. Darüber hinaus umfasst das Modul unterschiedliche Werkzeuge zur Analyse von Sequenzdaten, insbesondere die Identifikation von bakteriellen Arten bzw. Gattungen und einer generellen Diversitätsanalyse. Außerdem sind Umweltgenome, zur Identifikation bestimmter Gene, zum Beispiel Antibiotika-Resistenzgene sowie Werkzeuge zu Ganzgenomanalysen für ausgewählte Bakterien, wie zum Beispiel. E.coli weiter Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen | Prof. Thomas U. Berendonk |

| Lehrform | 2 SWS Vorlesung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind mit den Grundlagen der Landschaftsökologie vertraut, kennen zentrale Begriffe und Konzepte des Fachgebietes und verfügen über Grundkenntnisse der Fachgeschichte. Sie verstehen wesentliche Zusammenhänge und Prozesse in terrestrischen Ökosystemen auf unterschiedlichen räumlich-zeitlichen Skalen und deren Repräsentation im landschaftlichen Natur- und Kulturraum. Sie sind mit verschiedenen grundlegenden landschaftsökologischen Analyse- und Modellierungsmethoden vertraut und können diese auf aktuelle Fragestellungen zu Themen des Umweltwandels, beispielsweise Klimawandel und Landnutzungsveränderungen, anwenden. Die Studierenden sind sensibilisiert für Themen der Nachhaltigkeit sowie inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind theoretisch-konzeptionelle Grundlagen und methodische Grundkenntnisse verschiedener Forschungsansätze in der Landschaftsökologie. Wichtige Eigenschaften von und Prozesse in terrestrischen Ökosystemen sowie die Auswirkungen von Veränderungen der Landnutzung und Landschaftsstruktur auf Biodiversität, Ökosystemfunktionen und -leistungen sind weitere Inhalte des Moduls. Das Modul beinhaltet aktuelle Beispiele aus der landschaftsökologischen Forschung in verschiedenen Regionen und Ökosystemen sowie Grundlagen der freien Programmiersprache und Entwicklungsumgebung R.

| Dozent:innen |

Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über ein umfassendes Verständnis für die Anwendung ökologischer Modelle bei der Analyse von Umweltdatensätzen sowie Kenntnisse über Likelihood-basierte und Bayessche statistische Verfahren. Sie sind in der Lage, modellbasierte Methoden der ökologischen Datenanalyse selbstständig auf bestimmte ökologische Datensätze anzuwenden und die gewonnenen Ergebnisse zu präsentieren, zu interpretieren und zu diskutieren.

Inhalte

Das Modul umfasst die praktische Anwendung ökologischer Modelle auf die statistische Analyse ökologischer Datensätze. Zu den Themen gehören die Arbeit mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Parameterschätzung und Unsicherheitsabschätzung mit Hilfe von Maximum-Likelihood- und Bayesschen Ansätzen, die Ableitung benutzerdefinierter statistischer Modelle sowie die Darstellung und Interpretation von Ergebnissen. Das Modul beinhaltet außerdem die Implementierung von Beispielen aus der Praxis in R oder Python und umfassen die Themen der Modellierung des Populationswachstums, der Phänologie und der Veränderung der Phänologie, der Erzeugung und Erhaltung der Artenvielfalt und der Tierbewegungen.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Justin Calabrese |

| Lehrformen | 1 SWS Seminar, 1 SWS Tutorium, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein einfaches Geosensornetzwerk planen, umsetzen und resultierende Daten analysieren. Sie besitzen fundierte Kenntnisse in der Konstruktion und Kontrolle von Geosensorsystemen. Sie sind in der Lage die Geosensordaten digital zu übertragen und zu sichern und in einer geeigneten Datenstruktur zur verwalten.

Inhalte

Das Modul beinhaltet einen Überblick über Geosensoren und ihre Kontrollmöglichkeiten. Es umfasst Aspekte der Geosensortechnik, -kommunikation, -datenverarbeitung, -datensicherung und -verwaltung. Die Inhalte des Moduls orientieren sich am Verfahrensablauf aus Sensoraufbau, Datenerhebung, -übertragung, -sicherung, -analyse und -visualisierung zur Ableitung maßgeblicher Messgrößen der Geowissenschaften.

| Dozent:innen | Jun.-Prof. Anette Eltner |

| Lehrformen | 1 SWS Seminar, 2 SWS Projekt, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse aktueller Forschungsfragen und -methoden der angewandten Landschaftsökologie. Sie beherrschen Verfahren zur Erhebung, Auswertung und Interpretation von landschaftsökologischen Daten mit Raumbezug und können sich kritisch und reflektiert mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen auseinandersetzen. Sie sind damit in der Lage, Analysen und Modellierungen zu landschaftsökologische Fragestellungen mit Hilfe fachspezifischer Kenntnisse und Methoden selbstständig zu planen und durchzuführen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind theoretische Grundlagen und praktische Methoden zur Erhebung, Verarbeitung, Auswertung, Modellierung und Visualisierung von raum-zeitlichen landschaftsökologischen Daten. Dazu gehören sowohl Feldmethoden als auch computerbasierte Analyseverfahren, die im Kontext aktueller Forschungsthemen erlernt und angewendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Auswirkungen von Klima- und Landnutzungsänderungen auf Biodiversität und Ökosystemfunktionen in terrestrischen Ökosystemen.

| Dozent:innen |

Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | 1 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 2 Tage Praktikum zeitlich geblockt, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die hydrologisch relevanten Gebietscharakteristika durch Einsatz von geographischen Informationssystemen abbilden und analysieren. Sie sind in der Lage, die Einflüsse unterschiedlicher Eigenschaften von Einzugsgebieten wie zum Beispiel Topographie und Struktur auf maßgebliche hydrologische Prozesse wie Abflussbildung, Abflusskonzentration und Abflussverlauf im Gerinne zu beurteilen und diese mit Black-Box-Modellansätzen sowie konzeptionellen und physikalisch basierten Modellansätzen mathematisch zu beschreiben. Die Studierenden können geeignete Regionalisierungsverfahren auswählen und einsetzen. Sie sind in der Lage, Wasserhaushaltsbilanzen zu erstellen und Hochwasserrückhaltebecken nach anerkannten Standardverfahren fachgerecht zu dimensionieren.

Inhalte

Gegenstand des Moduls sind die gekoppelten Systeme der Wasser-, Energie- und Stoffkreisläufe auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen, insbesondere unter Berücksichtigung aktueller Fragestellungen wie Klimawandel und anderer anthropogener Eingriffe in die Umwelt. Weitere Inhalte des Moduls sind wichtige hydrologische Prozesse der Abflussbildung, Abflusskonzentration und Abflussverlauf im Gerinne sowie, die maßgeblichen Prozesse und Interaktionen im System Boden-Pflanze-Atmosphäre und anerkannte Standardverfahren zur Dimensionierung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Niels Schütze |

| Lehrformen | 4 SWS Vorlesung, 3 SWS Übung, 1 SWS Praktikum, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Haupteigenschaften von Grundwasserleitern und anderen hydrogeologischen Strukturen zu quantifizieren, zum Beispiel Hohlraumanteil, Korngrößenverteilung, Kluftparameter. Sie kennen wesentliche Funktionen und Prozesse im Grundwasserleiter und sind in der Lage, fachbezogene Fragestellungen zu bearbeiten. Die Studierenden sind dazu befähigt, eigenständig Wissenslücken durch entsprechende Wissensaneignung in der Grundwasserwirtschaft zu schließen.

Inhalte

Die Inhalte des Moduls umfassen Grundlagen der Hydrogeologie, zum Beispiel Vorkommen, Entstehung und Ressourcen unterschiedlicher Grundwasserleitertypen sowie der Grundwassererschließung, zum Beispiel technische Grundlagen zu Brunnen und Quellfassungen und deren Anwendungsbeispiele.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Andreas Hartmann |

| Lehrformen | 3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung und Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden können klassische und moderne hydrologische Messtechnik aufgabenorientiert und fachgerecht einsetzen. Sie sind befähigt, die gewonnenen Daten aus diesen Messtechniken auszuwerten, zu analysieren und für die weitere Verwendung in hydrologischen Modellen aufzubereiten. Die Studierenden können Messstellen fachgerecht beurteilen und sind in der Lage, Konzepte für den Aufbau oder die Umrüstung dauerhafter wie temporärer Messstellen zu erstellen und diese praktisch umzusetzen. Sie können darüber hinaus Sondermessaufgaben wahrnehmen und regionale Messnetze konzipieren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Modul die Gewinnung, Übertragung und primäre Verarbeitung hydrologischer Daten. Dies beinhaltet auch die Errichtung und Instrumentierung von Messstellen, die Konzipierung von Messnetzen sowie die Verwendung hydrologischer Daten in Modellen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Niels Schütze |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Exkursion und Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden beherrschen die grundlegenden Ansätze und Techniken zur Auswertung hydrologischer Daten und der Zeitreihenanalyse. Sie können das Wasserdargebot und den Wasserbedarf abschätzen und auf dieser Basis einfache Methoden der gebietsbezogenen Bilanzierung des Wasserhaushaltes auswählen und anwenden. Sie können die grundlegenden Techniken einsetzen, die zur Bemessung und dem Betrieb von Speicheranlagen benötigt werden.

Inhalte

nhalte des Moduls sind der Wasserkreislauf, dessen Dynamik und die Vernetzung mit Stoffkreisläufen auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen im Hinblick auf die Abschätzung des verfügbaren Wasserdargebots. Weitere Inhalte des Moduls sind die Methoden zur Wasserhaushaltsberechnung auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen, die Speicherwirtschaft, der Hochwasserschutz, Konflikte zwischen konkurrierenden Nutzungen sowie Auswirkungen auf die Gewässerökologie unter Berücksichtigung der EU- Wasserrahmenrichtlinie.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Niels Schütze |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, hydrologische und umweltgeowissenschaftliche Problemstellungen computergestützt zu modellieren und mit modernen Methoden der Geoinformatik und Angewandten Informatik zu analysieren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Kontinuumsmechanik, numerische Methoden wie Finite Differenzen und Finite Elemente, Modellierung von Hydro- und Geosystemen, Workflows für Anwendungsstudien unter Verwendung von geografischen Informationssystemen und maschinellem Lernen zum Modellaufbau und zur Modellparameterisierung, numerischen Modellen für die Prozesssimulation sowie Methoden der virtuellen Realität für die Ergebnisanalyse. Weitere Inhalte des Moduls sind Anwendungsbeispiele der Schadstoffhydrologie, von Grundwassersystemen, geothermischen und geotechnischen Systemen sowie der aktuelle, angewandte Forschungs- und Praxisbezug zu umweltgeowissenschaftlichen Themen.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Andreas Hartmann |

| Lehrformen | 3 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden besitzen erweitertes meteorologisches und klimatologisches Wissen sowie Kenntnisse der meteorologischen Datenerfassung. Sie sind in der Lage, physikalische Zusammenhänge im Atmosphärensystem und skalenabhängige Wechselwirkungen der Atmosphäre und zur Unterlage vertiefend darzulegen und mit einfachen mathematischen Gleichungen und Modellen zu beschreiben. Außerdem besitzen sie Fachkenntnisse zur vertiefenden Beschreibung und Analyse, insbesondere der Messung und Beobachtung der atmosphärischen Komponenten des Wasserkreislaufs im Rahmen der Hydrometeorologie mit ihren wichtigsten Prozessen und in ihrer raumzeitlichen Charakteristik.

Inhalte

|

Inhalte des Moduls sind Skalenbezug atmosphärischer Prozesse und Phänomene, physikalische Beschreibung meteorologischer Elemente wie Druck, Temperatur, Wind, Feuchte und Strahlung, Thermodynamik trockener und feuchter Luft wie Adiabaten, Stabilitätskriterien und Diagramme, Wolken- und Niederschlagsbildung, Wärmehaushalt des Bodens und der atmosphärischen Grenzschicht, beispielsweise bei Flüssen, Gradienten und Verdunstungsbestimmung, Dynamik der Atmosphäre, insbesondere Kräfte, Grundgleichungen und Zirkulationssysteme, Grundlagen der Wettervorhersage und Klimatologie, Messung und Modellierung von Niederschlag und Verdunstung in unterschiedlichen Raum-Zeit-Skalen. |

| Dozent:innen | Prof. Dr. Matthias Mauder |

| Lehrformen | 6 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Praktikum und Selbststudium |

| angeboten im | 2 Semester, beginnend im Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die wichtigsten Messverfahren und Sensoren zur Erfassung der Komponenten des Energie- und Wasserhaushaltes und haben eine umfassende Übersicht über Übertragungs-, Registrier- und Auswertetechnik sowie Entwicklungstendenzen. Des Weiteren kennen sie Fernerkundungsverfahren und deren Anwendung in den Hydro- und Geowissenschaften. Zudem sind die Studierenden in der Lage, Messungen und Messdaten kritisch zu hinterfragen und sind befähigt, mögliche Messunsicherheiten zu erkennen und zu bewerten.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind allgemeine Messkonzepte, Informations- und Signalverarbeitung, Grundlagen wichtiger In-situ-Messverfahren und Sensoren zur Erfassung der Komponenten des Energie- und Wasserhaushaltes, in-situ-Messungen als Glieder einer Messkette, Messfehlerabschätzung und die Arbeit mit Messergebnissen. Weitere Inhalte sind die Grundlagen der wichtigsten atmosphärischen Strahlungsprozesse zur Prozessierung von Fernerkundungsdaten. Zudem sind Messverfahren in der Fernerkundung der Größen des Wasserkreislaufs unter Einsatz aktiver und passiver Sensoren sowie der Einsatz von verschiedenen Fernerkundungsprodukten, wie Radarniederschläge, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Landnutzungsklassifikation und Strahlungstemperaturen Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Matthias Mauder |

| Lehrformen | 3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Praktikum, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen grundlegende Konzepte, Theorien und Methoden zur Untersuchung des globalen Klima- und Umweltwandels. Darüber hinaus verstehen sie die zugrundeliegenden komplexen Wechselwirkungen, können die Wirkungszusammenhänge erfassen und bewerten sowie auf deren Grundlage Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, aktuelle Veränderungen der Umwelt durch menschliche Einflüsse zu analysieren sowie kennen und verstehen ihre typischen direkten und indirekten Treiber. Die Studierenden begreifen den globalen Umweltwandel als einen zentralen Themenkomplex in der Geographie an der Schnittstelle von Natur- und Sozialwissenschaften. Sie sind sensibilisiert für die raumzeitliche Entkopplung von Verursachern und Betroffenen bzw. von Ursache und Wirkung.

Inhalte

Das Modul umfasst die intensive Auseinandersetzung mit wichtigen Teilphänomenen des globalen Umweltwandels wie beispielsweise Klima und Landnutzungsänderungen, Übernutzung natürlicher Ressourcen und Verlust der Biodiversität. Regionale Fallbeispiele der aktuellen Forschung aus der geographischen Perspektive sind ebenfalls Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen | Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | 1 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden erkennen die Zusammenhänge zwischen Klima und Standort und vermögen die dadurch begrenzten Optionen des Waldbaus in ersten Ansätzen zu bewerten. Sie begreifen Waldfunktionen und Ökosystemdienstleistungen im Rahmen der physikalischen Umwelt und sind im Stande, die Zukunft des Waldes regional und global besser zu bewerten. Dabei können sie auch andere Landnutzungen als Wald vergleichend behandeln und Waldwirkungen auf Atmosphäre und Hydrosphäre bewerten.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Themenbereiche Klima und Standort als wesentliche Voraussetzungen für einen produktiven und umweltgerechten Waldbau beziehungsweise eine belastbare Bewertung der Waldfunktionen unter Bedingungen des globalen Wandels. Die Inhalte umfassen Grundlagen der Forstmeteorologie, der Wasserhaushaltslehre, die Anwendungen im Rahmen der Kartierung und Bewertung von Standorten. Weitere Inhalte des Moduls sind Grundlagen zu Atmosphäre, meteorologische Prozesse, Klimabegriffe, Kenngrößen des Bodenwasserhaushalts, Anwendungen zu meteorologisch beeinflusste Risiken, Wald und Wasser, Wärme- und Wasserhaushaltsbasierte Standortsbewertung, die dafür notwendigen Prozesse sowie methodische Ansätze der Phänologie, das forstliche Umweltmonitoring und verschiedene Klimaarchive.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Matthias Mauder |

| Lehrformen | 2,5 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 0,5 SWS Exkursion, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die wichtigsten Teilmärkte der Immobilien sowie deren Akteure. Sie verstehen die grundlegenden Zusammenhänge des Immobilienmarktgeschehens. Sie sind zudem in der Lage, die planerischen und beurteilenden Instrumente des öffentlichen Planungsrechts auf überörtlicher Ebene zielorientiert anzuwenden.

Inhalte

Das Modul umfasst die Grundzüge des Immobilienmarktgeschehens sowie die Grundlagen der Raumordnung. Dies umfasst die verschiedenen Planungsebenen und unterschiedlichen Planungsinhalte. Zudem beinhaltet das Modul verschiedene Rechtsbereiche, die die räumlichen Planungen betreffen.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Alexandra Weitkamp |

| Lehrformen | 4 SWS Vorlesung, 1 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen raumprägende Entwicklungen in Städten und Stadtregionen und sind in der Lage, stadtregionale Analyseansätze zu reflektieren. Sie sind zudem in der Lage, die planerischen und beurteilenden Instrumente des öffentlichen Planungsrechts auf lokaler Ebene zielorientiert anzuwenden.

Inhalte

Das Modul umfasst Inhalte und Grundzüge der städtischen Planung, insbesondere Planungsinhalte, die Arten der Bauleitplanung sowie deren Sicherung. Des Weiteren beinhaltet das Modul Grundlagen der Realisierung der Planung wie Baugenehmigungsverfahren und die städtebauliche Projektentwicklung.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Alexandra Weitkamp |

| Lehrformen | 1 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Instrumente der privaten und hoheitlichen Bodenordnung sowie die Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstücken. Sie sind in der Lage, ihr Wissen auf einfache bodenordnerische Sachverhalte und Wertermittlungsaufgaben anzuwenden.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Grundzüge und Instrumente der privaten und hoheitlichen Bodenordnung sowie Grundlagen und Verfahren der Immobilienwertermittlung von Grundstücken. Die Anwendung der Instrumente für sowohl ländliche als auch städtische Fragestellung sind weitere Inhalte des Moduls.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Alexandra Weitkamp |

| Lehrformen | 3 SWS Vorlesung, 1 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Stadtgeographie und kennen zentrale fachwissenschaftliche Begriffe und Konzepte des Fachgebiets. Sie besitzen darüber hinaus Grundkenntnisse der Entwicklung der Stadtgeographie und der „urban studies“. Sie sind in der Lage, stadtgeographische Begriffe und Konzepte auf aktuelle gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen anzuwenden. Zudem erkennen sie wesentliche Zusammenhänge zwischen stadt- und wirtschaftsgeographischen Fragestellungen und Anforderungen einer ausdifferenzierten und sozial diversen Gesellschaft.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Konzepte, Begriffe und Fragestellungen aus der Stadt- und Wirtschaftsgeographie. Im Hinblick auf stadtgeographische Grundlagen beinhaltet das Modul: Urbanität und Stadtkonzepte, Stadt-Land-Beziehungen, städtische Infrastrukturen, gesellschaftliche Differenzierung in urbanen Kontexten, neoliberale Stadt, Globalisierung und Glokalisierung, Stadt und Migration, Stadt in feministischer und differenztheoretischer Perspektive.

| Dozent:innen | Studiendekanin bzw. Studiendekan Geowissenschaften |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die wesentlichen Grundlagen der Geologie, Klimageographie und Bodengeographie. Die Studierenden sind in der Lage, ihre fundierten Geomorphologie-Kenntnisse in einen globalen wie auch regionalen sowie landschafts- und klimageschichtlichen Kontext zu stellen. Sie können geomorphologische Strukturen im Gelände und in Karten interpretieren und sind für aktuelle gesellschaftliche Themen, zum Beispiel Klimawandel und Bodendegradation sensibilisiert.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind neben Grundlagen der endogenen Formung wie Tektonik und Gesteinsbildung, der Klimageographie mit einem Schwerpunkt auf Klimazonen, und der Bodengeographie mit Pedogenese und Bodenklassifikation, insbesondere Themen der Geomorphologie. Letztere umfassen unterschiedliche geomorphologische/exogene Prozesse, unter anderem Verwitterung, gravitative, fluviale, glaziale, periglaziale, litorale und äolische Prozesse sowie den durch diese Prozesse entstehenden geomorphologischen Formenschatz.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Michael Zech |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, 1 Tag Praktikum, Selbststudium. |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundlagen der Abfall- und Kreislaufwirtschaft und können Schadstoffe charakterisieren. Sie verfügen über vertieftes interdisziplinäres Wissen auf diesem Gebiet. Die Studierenden kennen die Entwicklung von der Abfall- bis zur Kreislaufwirtschaft und verstehen wie die Organisation und Behandlung unterschiedlicher Abfallarten erfolgt. Zudem verfügen die Studierenden über Kenntnisse zur Einordnung von Schadstoffen zu bestimmten Stoffgruppen, zur Abschätzung der Eigenschaften von Schadstoffen und den von diesen Eigenschaften ausgehenden Risiken.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Grundbegriffe und Techniken aus der Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie der Schadstoffcharakterisierung von Altlasten. Weitere Modulinhalte sind die Charakterisierung von Abfällen und Erfassung, Transport sowie Behandlungsmethoden für unterschiedliche Abfälle sowie potentielle Stoffgruppen, Risiken und Einschätzung der Schadstoffverbreitung in Umweltkompartimenten.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Christina Dornack |

| Lehrformen | 4 SWS Vorlesung und Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden besitzen ein vertieftes Verständnis der Bildungsprozesse verschiedener Gesteinsarten im Rahmen geodynamischer Prozesse und sind in der Lage, Gesteine im Gelände einzuordnen und zu bestimmen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die wichtigsten gesteinsbildenden Minerale und ihre Bestimmung nach äußeren Merkmalen, die Bildungsbedingungen und -prozesse der Gesteine im sedimentären, magmatischen und metamorphen Bereich sowie die Gesteinsbestimmung im Handstück und im Gelände anhand typischer Gefügemerkmale und gesteinsbildender Minerale.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Heiner Siedel |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 1 Tag Praktikum, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über vertieftes Wissen zur Entstehung und Untersuchung von Geoarchiven. Auf dieser Grundlage sind sie dazu befähigt, Umweltveränderungen eigenständig zu analysieren und zu rekonstruieren. Die Studierenden sind in der Lage, relevante Problemlagen der Umwelt- und Klimabedingungen zu erfassen, zu bewerten und in weitergehende Wirkungszusammenhänge einzuordnen und können dadurch Folgen abschätzen. Sie sind für aktuelle gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel Klimawandel, sensibilisiert.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Entstehung und Untersuchung der wichtigsten Geoarchive, reichend von marinen Tiefseesedimenten über Eisbohrkerne, Seesedimente, Stalagmiten, Löss-Paläobodensequenzen bis hin zu Mooren. Weitere Inhalte des Moduls sind insbesondere unterschiedlichste Proxies und die Rekonstruktion vergangener Umwelt- und Klimabedingungen.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Michael Zech |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Seminar, 2 Tage Praktikum, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen wichtige geologische Untersuchungsmethoden inklusive Geologenkompass und können diese anwenden, insbesondere für die Interpretation geologischer Karten sowie zur Erfassung und Darstellung des tektonischen Inventars. Sie besitzen die Fähigkeit, den Inhalt und die Ergebnisse geologischer Untersuchungen zu verstehen und zu interpretieren. Die Studierenden kennen umfassend den tektonischen Bau, die Plattentektonik, die erdgeschichtlichen Entwicklung und die Gesteine mit deren wichtigsten geologischen Einheiten Deutschlands unter Berücksichtigung aller Strukturstockwerke wie Grundgebirge, Übergangsstockwerk und Deckgebirge im Gebiet der westeuropäischen Plattform.

Inhalte

Inhalte des Moduls ist die regionale Geologie vor dem Hintergrund der modernen Plattentektonik, insbesondere an Beispielen aus Mitteleuropa sowie wichtige praktische Arbeits- und Untersuchungsmethoden der Geologie. Weitere Inhalte des Moduls sind der tektonische Bau, die Plattentektonik, die erdgeschichtlichen Entwicklung und die Gesteine mit deren wichtigsten geologischen Einheiten Deutschlands unter Berücksichtigung aller Strukturstockwerke wie Grundgebirge, Übergangsstockwerk und Deckgebirge im Gebiet der westeuropäischen Plattform.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Ulf Linnemann |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Praktikum, 1 Tag Exkursion, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, gängige Waldmesstechniken theoretisch und praktisch nachzuvollziehen und Ertragskenngrößen auf Einzelbaum- und Bestandesebene herzuleiten. Sie können die wesentlichen volumenbildenden Erhebungsmerkmale von Bäumen, zum Beispiel Durchmesserverteilung, Höhenkurven, Formzahlen und Zuwachs beschreiben sowie die Ergebnisse selbstständiger Bestandsaufnahmen präsentieren. Des Weiteren sind die Studierenden in der Lage, für unterschiedliche Waldaufbauformen und Bestandstypen die Holzproduktion zu erfassen und mit geeigneten Hilfsmitteln wie Ertragstafeln die Bestandsentwicklung zu prognostizieren. Außerdem können sie die Kosten und Erlöse der Holzproduktion sowie die Rentabilität verschiedener Waldbewirtschaftung bestimmen und daraus einfache betriebliche Entscheidungen ableiten.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Themen zur Handhabung holzmesskundlicher Geräte und grundlegende waldmesskundliche Techniken, einschließlich der Anwendung der erforderlichen biometrischen Verfahren für die Erhebung aller wesentlichen holzmesskundlichen- und ertragskundlichen Einzelbaum- und Bestandesparameter. Weitere Inhalte sind Techniken und Verfahren für die Analyse und ökonomische Bewertung der Holzproduktion von Waldbeständen.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Marieke van der Maaten-Theunissen |

| Lehrformen | 2,5 SWS Vorlesung, 1,5 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen verschiedene Verfahren zur Durchführung von Flächen- und Vorratsinventuren, einschließlich photogrammetrischer Methoden, sowie deren Vor- und Nachteile. Sie können Flächen- und Vorratsinventuren praktisch entwickeln, sachgerecht durchführen und können ausgewählte Verfahren korrekt anwenden. Die Studierenden sind v.a. befähigt, terrestrische und photogrammetrische Ansätze zu vergleichen und abzuwägen. Sie kennen die notwendigen Voraussetzungen für eine Verfahrenswahl, können die Prozesse erläutern und sind in der Lage, anhand gängiger Kriterien systematische Auswahlentscheidungen zu treffen und Resultate quantitativ und qualitativ zu bewerten

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Forstvermessung und Forstinventur, eine Übersicht zu Bezugs- und Koordinatensystemen, die lage- und höhenmäßige Aufmessung von Flächen mittels Tachymeter, Nivelliergerät und GPS sowie die Flächenberechnung. Des Weiteren beinhaltet es mathematische und technische Grundlagen der Photogrammetrie, die Erfassung und Auswertung von Bilddaten und Laserscannerdaten sowie die Erzeugung von kartographischen Repräsentationen, Orthophotos, digitalen Geländemodellen und weiteren photogrammetrischen Produkten und deren Einsatz in der Flächen- und Vorratsinventur. Es umfasst neben der terrestrischen und luftbildgestützen Kartierung von Waldbeständen auch Verfahren der terrestrischen Holzvorratsinventur. Aspekte der Kombination terrestrischer und photogrammetrischer Verfahren im Rahmen zweiphasiger Inventuren sind weitere Modulinhalte.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Andreas Bitter |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen geographische Informationssysteme und Simulationsmodelle und können diese praktisch anwenden. Die Studierenden können mit raumbezogenen ökologischen und forstlichen Daten sachkundig umgehen. Sie sind befähigt, einfache Probleme der Datenaufbereitung, -analyse, sowie Entwicklung, Implementierung und Anwendung von Simulationsprogrammen selbstständig zu lösen und damit komplexe Forschungsfragen zu bearbeiten.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Grundlagen der statistischen Auswertung realer, modellierter und simulierter Daten sowie die Analyse raumbezogener Daten und deren Auswertung und Darstellung, beispielsweise in Kartenlayouts. Das Modul umfasst den Datenimport, den Aufbau und Ablauf von Geoinformationssysteme-Projekten sowie die Erstellung von agenten- und individuenbasierten Simulations- und Modellierprogrammen für ökologische und forstliche Systeme und die Durchführung und Auswertung von Experimenten. Ein Überblick über die Schnittstellen zwischen den benutzten Softwaresystemen, zum Beispiel ArcGIS, QGIS, NetLogo, R, C oder Python sind weitere Modulinhalte.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Uta Berger |

| Lehrformen | 1 SWS Vorlesung, 3 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, den Einfluss der belebten und unbelebten Umwelt auf den Wald, insbesondere auf das Waldwachstum, zu verstehen. Sie kennen die Haupteinflussfaktoren der belebten und unbelebten Umwelt, die Wirkung dieser Faktoren auf Bäume und den Wald, sowie relevante Anpassungsmechanismen des Waldes. Darüber hinaus verstehen sie, wie sich Umweltveränderungen auf die Vitalität und das Wachstum von Wäldern auswirken können und wie forstliche Maßnahmen und die Baumartenzusammensetzung die Wechselwirkungen zwischen Waldwachstum und Umwelt beeinflussen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind waldwachstumskundliche und -ökologische Themen zu komplexen Wechselwirkungen zwischen der belebten und unbelebten Umwelt und dem Wald, mit insbesondere der Frage, wie Umweltbedingungen sich auf das Vorkommen und Wachstum von Bäumen auswirken. Weitere Inhalte des Moduls sind die Erforschung und Synthese von Effekten beobachteter und künftiger Umweltveränderungen, insbesondere Klimawandel auf Wälder sowie Anpassungsmechanismen von Bäumen gegenüber sich ändernden Bedingungen. Zudem umfasst es grundlegende Techniken und Verfahren zur Erforschung von Umwelteinflüssen auf das Waldwachstum.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Marieke van der Maaten-Theunissen |

| Lehrformen | 3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die anwendungsorientierten Grundlagen der nachfolgend genannten Fachgebiete des Waldschutzes, insbesondere zur ökologischen und ökonomischen Bedeutung von Waldbränden, der Feuerentstehung, Brandausbreitung und Brandbekämpfung, zur Wirkung abiotischer Schadfaktoren und zu den Möglichkeiten von Anpassungsmaßnahmen im Wald. Die Studierenden sind in der Lage, Überwachungs-, Prognose- und Bekämpfungsmethoden anzuwenden. Die Studierenden können zudem Anpassungs- und Stabilisierungsmaßnahmen planen und umsetzen.

Inhalte

Das Modul umfasst Grundlagen zu Waldbränden und abiotischen Schadfaktoren wie Sturm, Schnee, Nebelfrostanhänge, Frost und Ähnliches, einschließlich der Überwachung, Prognose und Bekämpfung beziehungsweise Anpassung dazu.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Michael Müller |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 0,5 SWS Übung, 1 SWS Seminar, 0,5 SWS Exkursion, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen wichtige wald- und baumbezogene Nutzungs- und Bewirtschaftungssysteme in verschiedenen Klimazonen und Regionen der Welt. Sie sind vertraut mit Prinzipien der internationalen Entwicklungs- und Forstpolitik und mit Fragen internationaler Governance in Waldfragen. Durch das Verständnis wesentlicher Zusammenhänge in der Weltforstwirtschaft sind die Studierenden befähigt, Strategien und Entwicklungsrichtungen zu erkennen, kritisch zu analysieren und internationale Zielsetzungen in der Forstwirtschaft zu erklären.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind verschiedene Ökozonen und Waldformationen der Erde; Produktionspotenzial und -veränderungen, Wald- und Baumnutzungssysteme, wie Naturwaldwirtschaft, Baumplantagenwirtschaft, Agroforstwirtschaft, Nichtholzproduktnutzung, Landschafts- und Naturschutz, Tourismus, urbane Forstwirtschaft, forstliche Entwicklungspolitik und -projekte, Internationale Entwicklungs- und Forstpolitik, sowie Institutionen und Zielsetzungen internationaler Forstwirtschaft und des Naturschutzes. Das Modul umfasst auch vielfältige Fallstudien mit den Schwerpunkten Tropen, Subtropen und internationale Prozesse.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Lukas Giessen |

| Lehrformen | 4 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden haben Wissen und Verständnis zu unterschiedlichen sozialen Kompetenzen und können diese anwenden. Sie sind insbesondere in der Lage, zielgruppenorientierte Kommunikation anzuwenden, sich selbst zu organisieren und eigene Strategien zu entwickeln. Sie sind befähigt zur Analyse eigener Standpunkte und Arbeitsergebnisse und können diese präsentieren, Gespräche effektiv vorbereiten, leiten und moderieren und in Konfliktfällen auf Mediationsmittel verweisen. Hierbei kennen und verstehen sie interkulturelle Differenzierungen und haben ihre interkulturellen Kompetenzen gestärkt. Darüber hinaus kennen und verstehen sie die Grundlagen von Zeit- und Selbstmanagement sowie der Strategieentwicklung zur Problemlösung. Darüber hinaus haben sie ihre Sozialkompetenz und Teamfähigkeit durch Gruppenarbeit vertieft, und sind in ihrer Persönlichkeit gestärkt.

Inhalte

|

Inhalte des Moduls sind Techniken zur Bewältigung berufstypischer Kommunikationssaufgaben auch unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel Besprechungen, Vorträge, Präsentationen, Verhandlungen, Bewerbungen, Moderation, Mediation bei Konfliktlagen, Bewerbungen sowie Methoden zur zielgerichteten und interessenbezogenen Einwirkung auf Gesprächspartnerinnen bzw. Gesprächspartner. Zudem sind Selbst-Management und Strategieentwicklung zur Problemlösung weitere Inhalte des Moduls. |

| Dozent:innen | Prof. Dr. Lukas Giessen |

| Lehrformen | 4 SWS Seminar, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen nach Abschluss des Moduls die Schichtenarchitektur von Rechnernetzen und verstehen die grundlegenden Funktionalitäten der Datenübertragung, der Vernetzung, der Vermittlung und des Transports von Daten sowie die Funktionsweise vernetzter Anwendungen und Dienste. Sie sind in der Lage, alternative Technologien, Protokolle und Mechanismen für Rechnernetze zu bewerten, systematisch auszuwählen und geeignet zu kombinieren. Die Studierenden können die theoretischen Grundkonzepte praktisch anwenden und sind in der Lage, ein Netzwerk prinzipiell aufzubauen und zu konfigurieren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Grundlagen der Rechnernetze nach der Systematik des Schichtenmodells für offene Kommunikationssysteme. Diese umfassen die übertragungstechnischen Grundlagen, die Prinzipien der Vernetzung, der effizienten und gesicherten Datenübertragung sowie der darauf aufbauenden Anwendungen und Dienste.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Matthias Wählisch |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über Kompetenzen der Mediengestaltung und Interfacegestaltung und können interaktive Oberflächen methodisch gestalten.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind interaktive Medien, wie: Print-Raster, Web-Raster, Werbung, Multi-Media-Systeme, Animation, Metaphern und Motive, Grafische Semiologie, Interface-Theorie, Datenvisualisierung sowie Corporate Design.

| Dozent:innen | Jun.-Prof. Dr. Matthew McGinity |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden beherrschen die Methoden zur Entwicklung von Softwaresystemen. Sie sind in der Lage, eine systematische ingenieurtechnische Vorgehensweise unter Verwendung der Konzepte der Objektorientierung anzuwenden und dabei objektorientierte Modellierungs- und Programmiersprachen in Analyse, Entwurf und Implementierung einzusetzen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind objektorientierte Modellierungssprachen, wie die Unified Modeling Language (UML) sowie Wiederverwendungsaspekte in einer objektorientierten Programmiersprache wie Java, mit besonderer Betonung auf der Verwendung von Klassenbibliotheken und Entwurfsmustern, die objektorientierte Analyse, dem Entwurf und der Architektur sowie Grundinformationen zum Projektmanagement, der agilen Softwareentwicklung und der Software-Qualitätssicherung.

| Dozent:innen | Prof. Dr. Uwe Aßmann |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden können den gesamten Prozess des Datenbank-Engineering, ausgehend von strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Datenbeständen bis zu einer konsolidierten Datenbasis als Grundlage von analytischen Auswertungen, korrekt strukturieren und verfügen somit über personale, soziale und Methoden-Kompetenz. Darüber hinaus vermögen sie mit Hilfe entsprechender Techniken, eine relationale Datenbank, unter Berücksichtigung semantischer Integritätsbedingungen, zu erstellen sowie mit Hilfe von SQL-Anweisungen abzufragen und zu bearbeiten. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, ausgewählte Themen des Information Retrieval und Suche in großen Text-Korpora richtig einzuordnen und zu verstehen. Die Studierenden haben ein Verständnis darüber, wie sich die Datenbankentwicklung als elementarer Bestandteil in einem übergeordneten Software-Entwicklungsprozess darstellt.

Inhalte

Die Inhalte des Moduls sind die Grundlagen des Wissenschaftsgebiets der Modellierung von Datenbanken und deren Nutzung auf Basis von Datenbanksystemen. Hierzu gehören theoretische Kenntnisse der Datenbankentwurfstheorie wie zum Beispiel das Entity-Relationship-Modell, das Relationale Datenmodell sowie weitere Modellierungsansätze strukturierter, semi-strukturierter und unstrukturierter Datenbestände wie XML, JSON, Text, Graph. Weitere Inhalte sind unterschiedliche Integrationsverfahren der Daten- und Schemaintegration sowie das Boolesche und Vector-Modell zur Suche in Dokumenten-Datenbanken.

| Dozent:innen | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Lehner |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |

| angeboten im | Sommersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Architekturen, Technologien und Wirkprinzipien des Internet of Things für Anwendungen in der industriellen Automation. Sie sind in der Lage, typische Anforderungen für den Einsatz solcher Systeme in komplexen vernetzten Produktionssystemen abzuleiten, geeignete Technologien auszuwählen und anwendungsspezifische Lösungen zu entwerfen. Die Studierenden können die Charakteristika des Industrial Internet of Things auf neuartige Anwendungssysteme übertragen, integriert anwenden und Komponenten solcher Systeme eigenständig entwickeln.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Architekturkonzepte und Technologien des Internet of Things mit dem Schwerpunkt auf industriellen Anwendungen. Dies umfasst Anforderungen aus der Einsatzdomäne und die Bewertung von Technologien und Lösungen für Vernetzung und Applikation. Weitere Inhalte sind die Gestaltung geeigneter Softwarekomponenten für den industriellen Einsatz sowie Entwicklungen und Trends für neuartige Systeme.

| Dozent:innen |

Prof. Dr. Martin Wollschlaeger |

| Lehrformen | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Praktikum, Selbststudium |

| angeboten im | Wintersemester |

| OPAL-Kurs | TBA |

Modulbeschreibung (TBA)

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundlagen von Virtual Reality und immersiven Medientechnologien. Dies beinhaltet Kenntnisse über die wahrnehmungsbezogenen und psychologischen Grundlagen immersiver Medien und eine grundlegende Kenntnis der technischen Herausforderungen bei der Entwicklung immersiver Systeme und Erlebnisse.

Inhalte