14.07.2025

"Man bekommt eine Idee, was alles zum Lehrerjob gehört" - Evaluation Alternatives Lehramtspraktikum an ausgewählten Schulen in Ostsachsen

Am letzten Schultag des Schuljahres 2024/25 endete am 27. Juni 2025 auch für 44 Lehramtsstudierende das semesterbegleitende Praktikum. An vier Oberschulen in Görlitz, Löbau, Neusalza-Spremberg und Zittau hatten sie seit den Herbstferien jede Woche ihre Klasse beim Lernen begleitet. An der TU Dresden nahmen sie nicht nur an verschiedenen Formaten zur Professionsentwicklung teil, sondern auch an einer gründlichen Evaluation des ersten Jahrgangs. Ziel ist es, das Format "Alternatives Lehramtspraktikum an ausgewählten Schulen in Ostsachsen (ALSO)" für das kommende Schuljahr 2025/26 anzupassen, wenn über 100 Studierende an etwa zehn Schulen in der Lausitz und im Erzgebirge bereits früh im Studium Praxiserfahrung sammeln und gleichzeitig in den Schulen dabei unterstützten, die Folgen des Lehrkräftemangels punktuell abzumildern.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt inklusive Bildung an der TUD. Die Evaluation soll auch die Frage beantworten, welches Entwicklungspotential dieses Praktikumsformat für Lehramtsstudierende im Vergeich zum erprobten Blockpraktikum bereithält und wie es die Professionalisierung der Studierenden ihren Bedürfnissen gemäß passgenauer unterstützt.

Nun wurde die Evaluation "Alternatives Lehramtspraktikum" an der TU Dresden veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Konzeptpapier "Ein struktureller Rahmen für studentische Praxiserfahrungen zur Unterstützung von Schulen in Ostsachsen angesichts des Lehrkräftemangels" und der Analyse "Strukturwandel und strukturelle Bildungsungleichheit. Gestaltungsmöglichkeiten am Beispiel der Region Ostsachsen" ist sie in den Fachpublikationen zum Alternativen Lehramtspraktikum auf der Projektwebseite zu finden.

Belastungserleben, Herausforderungen und unterstützende Faktoren

Die Evaluation zielt auf die Erfassung des Belastungserlebens der Studierenden, auf eine Analyse der Wirksamkeit des Langzeitpraktikums und auf die Identifikation von Herausforderungen im Projektverlauf, die zu einer übermäßigen Belastung führen können. Ebenso soll die Befragung unterstützende Faktoren in der Umsetzung des Praktikums sowohl in der Schule als auch durch die Hochschule und die Wahrnehmung der Theorie-Praxis-Relation identifizieren - Wie gut ist die Passung zwischen theoretischen Ausbildungsinhalten und praktischen Anforderungen in der Schule? Um einen Vergleich mit dem klassischen Blockpraktikum zu ermöglichen, wurde eine Vergleichsgruppe mit Teilnehmenden aus diesem Praktikumsformat schriftlich befragt.

Die Studierenden aus dem semesterbegleitenden Praktikum berichten, dass sie die Kompetenzen, die in Verbindung mit der Durchführung von Unterricht stehen, deutlich häufiger anwenden und trainieren konnten als Studierende im Blockpraktikum. Besonders deutlich ist zudem die Differenz zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich des Erprobens einer positiven Lehrer:innen-Schüler:innen-Beziehung und eines flexiblen Handelns im Unterricht. In der Konsequenz formulieren die Studierenden aus dem semesterbegleitenden Praktikum, dass sie neuen Situationen entspannt entgegentreten.

Schulpraxis und Klassenteam fördern die Studienmotivation

In einer offenen Frage hatten die Studierenden die Möglichkeit, den Mehrwert des jeweiligen Praktikumsformats darzustellen. Zusätzlich zur Möglichkeit, Praxiserfahrungen zu sammeln, heben Studierende des semesterbegleitenden Praktikums die Chance hervor, Theorie nicht nur praktisch zu erproben, sondern auch tief zu reflektieren: „Man kann z. B. theoretisches Wissen konkret ausprobieren und reflektieren, inwiefern das realisierbar ist. Gibt mir Motivation, weiter zu studieren.“ Auch die Gelegenheit zur intensiven Erprobung von Unterrichtshandeln unter kooperativen Bedingungen schätzen sie als wertvoll ein: „Da man zu viert vor der Klasse steht und recht viele Freiheiten hat, kann man sich ausprobieren und gut lernen, was funktioniert und was nicht. Außerdem kann man gut viele verschiedene Unterrichtsmethoden ausprobieren.“ Die kollegiale Zusammenarbeit wird als bereichernd erlebt: „Man lernt also nicht nur aus den eigenen, sondern auch aus den Erfahrungen der anderen Lernbegleiter:innen.“

Besonders hervorgehoben wird von einigen Teilnehmer:innen die Möglichkeit des Austauschs über herausfordernde Situationen im Lernraum im Rahmen der Kollegialen Fallberatung (KFB) mit Kommiliton:innen. Die KFB ist ein Peer-Format für die Professionalisierung im Lehramtsstudium der Erziehungswissenschaftliche Lehr- und Forschungswerkstatt (ELF) der TU Dresden.

Zur Gewinnung einer mehrperspektivischen Sichtweise wurden auch die schulischen Akteur:innen der vier beteiligten Schulen schriftlich befragt. Hier ging es um den Kompetenzerwerb der Studierenden, die Herausforderungen und Gelingensfaktoren für die Projektdurchführung, aber auch um die Wahrnehmung des Studenteneinsatzes von Kollegium, Eltern und Schüler:innen.

Kein regulärer Unterricht, trotzdem gelernt: "Ich mag den Freitag."

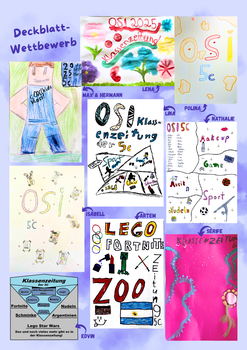

Titelseite der Klassenzeitung der 5c an der Oberschule Innenstadt Görlitz. Ausgewählte Seiten sind iin der Galerie unten zu sehen.

Die Lehrkräfte in Ausbildung halten in den Schulen keinen Fachunterricht, sondern unterstützen die Schüler:innen beim Lernen in kleineren Gruppen. Inhalt sind zum Beispiel Leseförderung, Projektarbeit oder die selbstständige Arbeit in sogenannten Lernbüros.

Rückmeldungen von Schüler:innen sind in einer Klassenzeitung, einem Produkt der Zusammenarbeit der Klasse 5c an der Oberschule Innenstadt Görlitz, nachzulesen. Sie beziehen sich einerseits auf ihr erstes Jahr an einer neuen Schule allgemein, aber auch auf die Arbeit mit den Studierenden als Lernbegleiter:innen, ihre Projektthemen, Fächer, die Lernatmosphäre und die Lehrpersonen selbst. Artem fasst zusammen: "Es war schön, dass wir freitags keine normale Schule machen mussten, aber trotzdem gelernt haben. Es war sehr lustig mit euch. Ich danke euch für die tolle Lernatmosphäreund die kreativen Aufgaben."

Offene Prüfungsformate – Reflexion im Podcast

Die Prüfungsleistung im Modul BW3 erbrachten die Studierende in ganz verschiedenen Formen. So stellten einige Klassenteams in einer Präsentation vor Ort gemeinsam ihre Recherchen zu Themen der Bildungsforschung vor und spiegelten an diesen ihren praktischen und theoretischen Erkenntnisgewinn. Hierbei ging es unter anderem um das "Lernwirksame Zeitmanagement in der Strukturierung von Lerntagen" und um "Offene Unterrichtskonzepte als Praxiserfahrung für Lehramtsstudierende".

Ein gelungenes Beispiel für eine alternative Prüfungsleistung ist der Podcast "Emotionen öffnen das Gehirn - Wie Gefühle Lernen ermöglichen", in dem die Studentin nach der theoretischen Einführung die Hörer:innen in einem Fallbeispiel mit ins Englischlernbüro nimmt. Nach der Beschreibung, wie es ihr gelungen ist, die negativen Emotionen eines Schülers in positive zu wenden und seine Lernbereitschaft auf diesem Weg zu unterstützen, zeigt sie in einer beeindruckend tiefen Reflexion, welchen Einfluss Emotionen sowohl auf die Schülerinnen und Schüler aber auch auf die Lehrperson selbst haben.

Hinweis: Am Ende des Transkripts finden Sie das Literaturverzeichnis

Podcast Emotionen öffnen das Gehirn - Wie Gefühle Lernen ermöglichen.

Transkript

Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Emelie Alena Pachaly und in dieser Folge spreche ich mein Thema, was mir im schulischen Alltag immer wieder begegnet ist. Und zwar der Zusammenhang zwischen Emotionen und lernen. Der Titel von diesem Podcast lautet Emotionen öffnen das Gehirn wie Gefühle lernen ermöglichen. Emotionen Sie sind nicht einfach nur ein Beiwerk des Unterrichts oder ein Störfaktor, den wir als Lehrkräfte ausblenden sollten. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach. Emotionen sind der Schlüssel der Schlüssel zur Aufmerksamkeit, Motivation und sozialen Miteinander und vor allen Dingen auch zum nachhaltigen Lernen. Der Neurobiologe Gerald Hüther bringt es auf den Punkt. Ohne Beziehung kein Lernen in seinem Buch Die macht der inneren Bilder beschreibt er, wie emotionale Aktivierung im Gehirn sogenannte Verknüpfungsmuster schafft, wenn ein Lerninhalt also emotional aufgeladen ist, etwa durch Begeisterung, Überraschung oder auch wenn es auch nur Empathie ist. Ist, wird er gleich viel tiefer verarbeitet und im Langzeitgedächtnis verankert. Es öffnen sich buchstäblich neue synaptische Bahnen aus Sicht der Neurobiologischen Lernforschung bedeutet das, Lernen geschieht nicht auf Knopfdruck, sondern nur, wenn das emotionale System aktiviert ist. Das olympische System, insbesondere die Amygdala, spielt. Hier eine zentrale Rolle. Ist ein Stühle etwa emotional blockiert durch vielleicht Angst, Überforderung oder auch soziale Ausgrenzung, wird das Denken buchstäblich runtergefahren oder vermindert? Das bestätigt auch die pädagogisch psychologische Forschung. Pecun und Frenzel unterscheiden in Ihrer Control Value Theory of Achievement Emotionaler. Das Lernemotion stark durch 2 Faktoren. Bestimmt werden. Erstens, wie viel Kontrolle die Lernenden über die Situationen finden und zweitens, welchen Wert die Lerninhalte beimessen. Positive Emotionen wie Interesse, Freude oder Stolz entstehen also, wenn die Schülerinnen auch glauben, ich kann das schaffen und es lohnt sich. Was bedeutet das für die Schule? Es bedeutet, dass wir Lernraum schaffen müssen, in dem Halt auch emotionale Sicherheit herrscht, wo Fehler erlaubt sind, wo Beziehungen auch eine gewisse Tragweite haben und auch eine Tragfähigkeit haben. Und die Inhalte als relevant erlebt werden von den Lernenden. Ein weiterer wichtiger Ansatz stammt von Anne Doreen, die von ihr entwickelte Pädagogik der Vielfalt basiert auf Anerkennung, Empathie und Dialog. Brengel beschreibt die verstehende Perspektive auf Kinder, also ein pädagogisches Grundverständnis, das nicht auf Defizite blickt, sondern auf Potenziale und Gefühle. Insbesondere im inklusiven Unterricht bedeutet das, emotionale Zugänge sind keine pädagogische Zugabe, sondern der eigentliche Ausgangspunkt gelingender Bildung. Ergänzend dazu betont Joachim Bauer in Lob der Schule das Lernen ein zutiefst. Prozess ist biologisch betrachtet sogar beziehungsgeschehen. Laut Bauer spielen Spiegelneuronen hier eine wichtige Rolle. Kinder lernen nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir fühlen, das heißt Authentizität, Beziehung und Emotion sind keine Störungen im Unterricht, sondern eine Grundlage und sollten auch seine Grundlage darstellen. Und abschließend möchte ich noch auf Daniel Gohlemann eingehen. Gehen, denn auch er hat gesagt, Lehrkräfte, die ihre eigenen Emotionen regulieren und empathisch auf die Schüler innen eingehen können, schaffen nicht nur bessere Lernbedingungen, nein, sie prägen auch die emotionale Entwicklung der Kinder. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Und zwar in meinem Praktikum begleitete ich eine fünfte Klasse im Englischunterricht, also hauptsächlich Englischunterricht an einer Oberschule. Eine Situation ist mir dabei aber besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie mir gezeigt hat, wieviel wir durch emotionale Zugänge im Sprachenlernen erreichen können. An. Es war mal wieder Freitagmorgen und die Schüler hatten alle keine Lust gehabt. Gerade weil die Woche schon fast rum war und es ja fast Wochenende war, vermute ich jetzt mal. Generell ist mir aber eine Person besonders aufgefallen. Ich nenne ihn jetzt mal hier Ben und er saß halt abgewandt und mit verschränkten Armen da. Er beteiligte sich sonst auch nur selten am Unterricht und schien generell oft unkonzentriert und abwesend. Wie ich das halt auch mitbekommen habe, von anderen Lehrkräften waren seine Noten schwach und sein generell sein Selbstvertrauen auch relativ niedrig. An diesem Tag habe ich mich für das Thema Feelings und Emotions entschieden gehabt und wollte dort Vokabeln wie Happy Set, Angry und Excited aufgreifen. Für die fünfte Klasse. Aber statt direkt ins Vokabeltraining einzusteigen, begann ich die Stunde halt mit einem eher emotionalen Einstieg. Was heißt Stunde? Es war ja mehr eine Gruppenarbeit, eine rotierende Gruppenarbeit, aber die beginnende Gruppenarbeit habe ich halt so begonnen. Ich bat dann die Schüler bzw Kinder in meiner Gruppe mit den Farben ihre aktuelle Stimmung auszudrücken, hab dann halt auch kategorisiert und mit dem besprochen, dass Rot zum Beispiel für wütend steht, blau für traurig, Gelb für fröhlich und Grün für ruhig. Diese Farben haben auch meine Schüler festgelegt gehabt und. Und mit mir abgesprochen. Genau. Zusätzlich dazu sollten sie auch noch mal einen Smiley auf ein Kärtchen malen und es still zeigen. Als. Sie dann alle fertig waren, sollten Sie die Kätzchen hochhalten und ich habe bemerkt, dass eben halt besagter Schüler Ben eine blaue Karte hochgehalten hat. Daraufhin habe ich halt gesagt okay i See some blue cards today, that's okay what's thank out how we can change the color and maybe doing the listen. Generell war der Umgangston während der ganzen Übung sehr wertschätzend und die Klasse reagierte auch ruhig und aufmerksam auf das, was ich gesagt hab. Anschließend haben wir dann ein kurzes Video von youtube über Gefühle praktisch uns angeguckt. Und danach sollten die Schülerinnen in Partnerarbeit kleine Dialoge auf Grundlage dieses Videos ausarbeiten. Also einfach How are you I'm said why? Because I Love my football match als Beispiel jetzt mal. Was mich erstaunte war, dass Ben halt tatsächlich anfing zu arbeiten. Er flüsterte zunächst mit seinem Partner auf Deutsch, aber versuchte dann halt auch relativ schnell auch Sätze in Englisch zu formulieren, so wie ich das Halt den Kindern als Auftrag gegeben habe. Ich habe das bemerkt und habe das auch direkt unterstützt, habe halt bin halt zu ihnen hingegangen. Gesagt, dass ich gehört habe, wie toll er das gerade gesprochen hat. Genau. Und dann im Laufe der Stunde wurde er halt dann auch immer mutiger und fand immer mehr Anschluss und war auch immer mehr interessiert an dem was ich gesagt habe und auch dann in anderen Gruppen, nachdem das gewechselt ist. Ach ja. Und bei dem abschließenden Dialog Vortrag in meiner Gruppe hat er sich sogar freiwillig gemeldet, direkt am Anfang, um seinen Dialog mit seinem Partner stolz vorzustellen. Und da wurde mir dann halt auch klar, ich habe an diesem Tag nicht nur Vokabeln vermittelt, sondern ich habe Ben auch indirekt emotional erreicht und somit sein Gehirn geöffnet für diese Sprache, also für Englisch. Ich vermute, was mir half, war ein offener Einstieg, die Thematisierung generell von Gefühlen und auch die Verbindung zur Lebenswelt, und auch habe ich versucht, einen sicheren Raum herzustellen. Und hab auch teilweise bei den Übungen mitgewirkt und mitgemacht und über mich selber da auch geredet. Die Situation mit Ben hat mir eindrücklich gezeigt, wie wirkungsvoll emotionale Zugänge gerade im Fremdsprachenunterricht sein können und wie stark Schüler innen auf nonverbale Wertschätzung reagieren. Ich würde sagen, besonders gelungen ist mir die Verbindung von Inhalt zum Thema Emotionen. Wir haben halt nicht nur das Thema Feelings gelernt, sondern halt auch Gefühlsbezogen erlebt, besonders denn. Die farbigen Kärtchen haben mir halt auch ermöglicht, einen niedrigschwelligen Einsatz oder Einstieg in die Selbstwahrnehmung zu ermöglichen, ganz halt auch ohne sprachliche Hürden, da wir ja auch viele Dubskinder hatten. Oder halt auch in dem Fall Ben. Zum anderen habe ich auch sehr drauf geachtet, dass wir hier achtsam mit emotionaler Offenheit umgehen. Ich hab Ben nicht gezwungen zu sprechen, sondern hab ihm einfach nur Raum gegeben auf dem Halt das Vertrauen wachsen konnte und die Beteiligung dann halt. Auch folgte und. Und das ist halt auch das, was für mich Inklusion in diesem Sinne halt auch ausgemacht hat, nicht alle gleich zu behandeln, sondern alle ernst zu nehmen. Durch diese Situation wurde mir aber auch bewusst, dass emotionale Momente im Unterricht nie vollständig planbar sind und es hätte halt auch sein können, dass ein Kind sich verschließt, verweigert oder unangenehme Gefühle zeigt, mit denen ich halt nicht. Direkt hätte umgehen können. Und diese Unsicherheit gehört halt aber auch einfach zum pädagogischen Alltag dazu. Und genau das fordert die Fähigkeit zu professionellen Abgrenzung und situativen Intuition. Des Weiteren ist mir bewusst geworden, dass es hier auch um eine Verwebung geht und nicht darum einfach. Dass eine dem anderen unterzuordnen, sondern Gefühl und Fachlichkeit halt wirklich miteinander zu verweben. Ich plane, künftig in Zukunft emotionale Check ins als regelmäßiges Ritual in den Unterricht von mir zu integrieren und nicht nur als Besonderes extra, sondern direkt als festen Bestandteil von Beziehungsarbeit. Das kann man durch visuelle Tools wie zum Beispiel auch Bilder, kurze Stimmungsrunden oder durch kreative Medien, die. Wie Emotionskarten erreichen halt auch ähnlich wie in der kollektiven Fallberatung. Generell kann ich sagen, dass ich im Rahmen meines Semester begleitenden Praktikums nicht nur Einklicke in den schulischen Alltag gewonnen habe, sondern auch meine eigene Rolle als zukünftige Lehrkraft mehr oder weniger neu entdeckt und hinterfragt habe. Der Schwerpunkt meiner Arbeit, der Zusammenhang zwischen Emotion und Lernen, war dabei nicht nur ein Thema meines Podcast Projekts, sondern auch eine Leitlinie meiner persönlichen Entwicklung und auch etwas, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Zu Beginn des Praktikums hatte ich einen eher fachlichen methodischen Zugang zum zum Unterrichten gute Aufgaben. Habe klarer Ablauf, didaktische Reduktion und das war halt so mehr so mein Fokus und erst durch den Kontakt mit den Schülerinnen wurde mir bewusst wieviel mehr zum guten erfolgreichen Unterricht gehört und ich habe gelernt emotionale Zustände zu lesen und auf subtile Signale zu achten und diese halt auch ernst zu nehmen. Sei es denn ein abgewandter Blick, ein leises ist mir egal, oder das viel in jeglicher Reaktion. Das alles wurde für mich zu hilfreichen und wichtigen Hinweisen. Gerade auch durch die Situation mit Ben in der fünften Klasse wurde mir klar, dass pädagogisches Handeln erst durch Beziehungsarbeit wirksam wird. Ich musste lernen zuzuhören, auch wenn es nicht gesprochen. Im Laufe des Praktikums entwickelte ich die Fähigkeit, emotionale Räume zu öffnen, ohne ins Private abzurutschen. Das war ein Lernprozess, am Anfang war ich mir total unsicher, wieviel Nähe ich denn als angemessen empfinde oder wie ich mit emotionalere Zurückweisung umgehe, doch durch kollegiale Gespräche und gezielte Reflektion konnte ich meine professionale Haltung stärken. Ich verstand auch zunehmend, dass Beziehungsarbeit kein Softskill ist, sondern eine zentrale professionelle Kompetenz, insbesondere im inklusiven Setting, wie mit bei uns mit vielen Dubs, Kindern oder halt auch Kindern, die schwere Schicksale erleidet haben. Schüler innen brauchen Sicherheit, Resonanz und das Gefühl gesehen zu werden und erst dann sind sie bereit, sich halt auch auf diesen. Lernprozess einzulassen und sich halt auch auf dich als Lehrkraft einzulassen. Gleichzeitig wurde mir auch bewusst, wie wichtig es ist, meine eigenen Gefühle und Emotionen zu reflektieren. Es gab auch Situationen, die mich halt überforderten und emotional mitgenommen haben im Laufe des begleitenden Praxissemesters, insbesondere wenn die Kinder über schwierige Lern und Lebensumstände berichtet haben. Ich habe gelernt, dass professionelle Selbstfürsorge dazugehört und dass Reflektion sich nicht nur auf die Schüler. Beziehen darf, sondern halt auch auf mich selbst. Deshalb werde ich mich jetzt auch immer nach jedem Unterricht fragen, was hat gut funktioniert, wo war ich verunsichert und was hat mich berührt und warum. Und das ist auch richtig so und wichtig, so gerade auch für meine eigene mentale Gesundheit. Als Fazit kann ich sagen, mein Praktikum war für mich nicht nur eine didaktische, sondern auch eine emotionale Lernreise ich habe verstanden, dass Bildung nicht bei Inhalten beginnt, sondern bei Beziehungen und das Lernen ohne Emotionen kaum möglich ist. Diese Erkenntnis. Wird mein zukünftiges Lehrverständnis. Fertig prägen und ich gehe. Davon aus, dass ich nach diesem Praktikum mit viel mehr Sensibilität, mehr Mut zur Offenheit und mit einem festen Willen emotionale Bindung als festen Bestandteil meines Unterrichts etablieren werde. Danke, dass sie bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gezeigt, wie wichtig Emotionen im Lernprozess sind, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch und vielleicht fühlt ihr euch auch ein bisschen inspiriert. Im eigenen pädagogischen Handeln mehr auf Gefühle zu achten bei Schülerinnen und vielleicht auch bei euch selbst. Auf Wiedersehen.

Literaturverzeichnis

Bauer, Joachim: Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Freiburg: Herder, 2011.

Frenzel, Anne C.; Pekrun, Reinhard; Goetz, Thomas: „Emotionen beim Lernen“. In: Wild, Elke; Möller, Jens (Hrsg.): Lernen und Lehren mit Gefühl. Weinheim: Beltz, 2007, S. 89–107.

Hüther, Gerald: Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

Prengel, Annedore: Pädagogik der Vielfalt. Inklusive Bildung als Menschenrecht. 3., überarb. Aufl. Weinheim: Juventa, 2016.

Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz. Warum sie mehr zählt als der IQ. München: dtv, 1997. (Original: Emotional Intelligence. Bantam Books, 1995)

Frühe Berufspraxis und Studijob verbinden

Die Teilnehmer:innen wachsen aber nicht nur früh im Studium in die Rolle als Lehrkraft und helfen gleichzeitig gegen den Stundenausfall: Durch die teilweise Anrechnung der geleisteten Stunden als Pflichtstudienleistung und eine Entlohnung der darüber hinaus geleisteten Stunden bietet das Pilotprojekt ein attraktives Format, in dem Studierende in den Lehrer:innen-Beruf hineinwachsen und diese Erfahrung mit einem Studierendenjob verbinden können.

Fördernde Organisationen

Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung verschiedener Organisationen in der Lausitz, aber auch der TÜV SÜD Stiftung, die sich bundesweit für innovative Projekte im Bereich Bildung und Ausbildung engagiert. Seit der ersten Testphase im Frühjahr 2024 ermöglicht sie das Projekt finanziell. Zudem wird das Projekt mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes (SMK). Einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung leistet auch TUDIAS mit der Administration der Verträge und Auszahlung an die Studierenden. Die Kommunen vor Ort unterstützen bei der Unterbringung der Studierenden und ermöglichen so eine gemeinsame Vorbereitung im Klassenteam am Vorabend für einen frischen Start in den Lerntag mit den Schüler:innen.

Mit Beginn des Schuljahrs 2024/2025 können Lehramtsstudierende an der TU Dresden bereits frühzeitig kontinuierlich Erfahrungen in der Praxis sammeln, diese angeleitet reflektieren und mit Theorien verbinden lernen. Das wird möglich mit einem veränderten Praktikumsformat und einer engen Zusammenarbeit der TU Dresden mit den Praktikumsschulen – auch in höheren Semestern. Dabei geht es nicht darum, fehlende Lehrkräfte zu ersetzen und regulären Unterricht zu halten. Vielmehr sollen die Studierenden zusätzliche Angebote für kleinere Lerngruppen ermöglichen, die die Schüler:innen fördern, beim Lernen unterstützen und für die im normalen Fachunterricht kaum Zeit bleibt. Dazu gehören beispielsweise Leseförderung, Projektarbeit oder die selbstständige Arbeit in sogenannten Lernbüros. Die erste Pilotphase wurde vom Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA) in Görlitz gestemmt.

Beim Pilotprojekt gegen Stundenausfall in Ostsachsen profitieren die Studierenden von den Erfahrungen mit dem semesterbegleitenden Praktikum an der Universitätsschule Dresden. Dieses Format entwickelt Prof. Anke Langner gemeinsam mit der Schulgemeinschaft und den Studierenden kontinuierlich weiter für eine bessere Theorie-Praxis-Verzahnung bereits früh im Studium.