Jul 14, 2025

"You get an idea of what really is the teaching job" - Evaluation Alternatives Lehramtspraktikum an ausgewählten Schulen in Ostsachsen

On the last school day of the 2024/25 school year, also the semester accompanying internship ended for 44 students on June 27, 2025. At four secondary schools in Görlitz, Löbau, Neusalza-Spremberg and Zittau, they had supported their class every week since the fall break. At TU Dresden, they not only took part in various professional development formats, but also in a thorough evaluation of the first cohort. The aim is to adapt the "Alternative Teaching Internship at Selected Schools in Eastern Saxony (ALSO)" format for the coming 2025/26 school year, when over 100 students will gain practical experience at around ten schools in Lusatia early on in their studies and also help to counter the consequences of the shortage of teachers.

The project is being scientifically supported by the Chair of Education / Inclusive Education at the TUD. The evaluation is also intended to answer the question of whether this internship format better prepares students for the teaching profession in addition to or instead of a block internship.

The "Alternative teaching internship" evaluation at TU Dresden has now been published. Together with the concept paper for "A structural framework for student practical experience to support schools in Eastern Saxony in view of the shortage of teachers", it can be found in the specialist publications on the alternative teaching internship on the project website.

Experiencing stress, challenges and supporting factors

The evaluation aims to record the students' experience of stress, to analyze the effectiveness of the long-term internship and to identify challenges in the course of the project that can lead to stress. The survey also aims to identify supporting factors in the implementation of the internship both at school and at the university and the perception of the theory-practice relationship - how well is the fit between theoretical training content and practical requirements at school? In order to enable a comparison with the block internship, a comparison group with participants from this internship format was surveyed in writing.

The students from the semester-accompanying internship reported that they performed the skills associated with teaching significantly more frequently than in the block internship. The difference between the two groups is also particularly clear with regard to testing a positive teacher-student relationship and flexible action in the classroom. As a result, the students from the semester-accompanying internship say that they approach new situations in a relaxed manner.

School practice and class team promote motivation to study

In an open question, the students had the opportunity to describe the added value of the respective internship format. In addition to the opportunity to gain practical experience, students on the semester-long internship emphasized the opportunity not only to test theory in practice but also to reflect on it in depth: "For example, you can try out theoretical knowledge in practice and reflect on the extent to which it is feasible. This motivates me to continue my studies." They also value the opportunity to intensively test teaching methods under cooperative conditions: "As there are four of you in front of the class and you have a lot of freedom, you can try things out and learn what works and what doesn't work. You can also try out lots of different teaching methods." The collegial collaboration is experienced as enriching: "You learn not only from your own experiences, but also from the experiences of the other learning guides."

Some participants particularly highlight the opportunity to discuss challenging situations in the classroom with fellow students as part of the peer case consultation (KFB) program. The KFB is a peer format for professional development in teacher training offered by the Educational Science Teaching and Research Workshop (ELF) at TU Dresden.

In order to gain a multi-perspective view, the school stakeholders of the four participating schools were also interviewed in writing. The focus here was on the students' acquisition of skills, the challenges and success factors for project implementation, but also the perception of the students' involvement by staff, parents and pupils.

No regular lessons, but still learning: "I like Fridays."

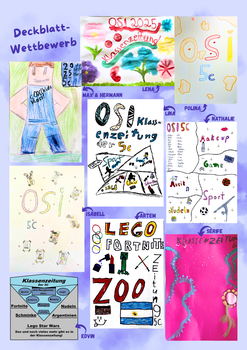

Titelseite der Klassenzeitung der 5c an der Oberschule Innenstadt Görlitz. Ausgewählte Seiten sind iin der Galerie unten zu sehen.

The teachers in training do not hold subject lessons, but support the students with additional learning opportunities in smaller learning groups. These include, for example, reading promotion, project work or independent work in so-called learning offices.

Feedback from pupils can be found in a product of the class team's collaboration at the Oberschule Innenstadt Görlitz. On the one hand, they refer to their first year at a new school in general, but also to the project topics, subjects, learning atmosphere and the teachers themselves. Pupil Artem summarizes: "It was nice that we didn't have to do normal school on Fridays, but we still learned. It was great fun with you. Thank you for the great learning atmosphere and the creative tasks."

Open examination formats - reflection in the podcast

The students completed the examination in module BW3 in very different ways. For example, some class teams presented their research on educational research topics together in an on-site presentation and reflected on their practical and theoretical findings. These included "Effective learning time management in the structuring of learning days" and "Open teaching concepts as practical experience for student teachers". In this context, too, the

A successful example of an alternative seminar paper is the podcast "Emotions open the brain - How feelings enable learning", in which the student takes listeners into the English learning office in a case study after the theoretical introduction. After describing how she managed to turn a student's negative emotions into positive ones and support their willingness to learn in this way, she shows in an impressively deep reflection what influence emotions have both on the students and on the teacher themselves.

Hinweis: Am Ende des Transkripts finden Sie das Literaturverzeichnis

Podcast Emotionen öffnen das Gehirn - Wie Gefühle Lernen ermöglichen.

Transkript

Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Emelie Alena Pachaly und in dieser Folge spreche ich mein Thema, was mir im schulischen Alltag immer wieder begegnet ist. Und zwar der Zusammenhang zwischen Emotionen und lernen. Der Titel von diesem Podcast lautet Emotionen öffnen das Gehirn wie Gefühle lernen ermöglichen. Emotionen Sie sind nicht einfach nur ein Beiwerk des Unterrichts oder ein Störfaktor, den wir als Lehrkräfte ausblenden sollten. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach. Emotionen sind der Schlüssel der Schlüssel zur Aufmerksamkeit, Motivation und sozialen Miteinander und vor allen Dingen auch zum nachhaltigen Lernen. Der Neurobiologe Gerald Hüther bringt es auf den Punkt. Ohne Beziehung kein Lernen in seinem Buch Die macht der inneren Bilder beschreibt er, wie emotionale Aktivierung im Gehirn sogenannte Verknüpfungsmuster schafft, wenn ein Lerninhalt also emotional aufgeladen ist, etwa durch Begeisterung, Überraschung oder auch wenn es auch nur Empathie ist. Ist, wird er gleich viel tiefer verarbeitet und im Langzeitgedächtnis verankert. Es öffnen sich buchstäblich neue synaptische Bahnen aus Sicht der Neurobiologischen Lernforschung bedeutet das, Lernen geschieht nicht auf Knopfdruck, sondern nur, wenn das emotionale System aktiviert ist. Das olympische System, insbesondere die Amygdala, spielt. Hier eine zentrale Rolle. Ist ein Stühle etwa emotional blockiert durch vielleicht Angst, Überforderung oder auch soziale Ausgrenzung, wird das Denken buchstäblich runtergefahren oder vermindert? Das bestätigt auch die pädagogisch psychologische Forschung. Pecun und Frenzel unterscheiden in Ihrer Control Value Theory of Achievement Emotionaler. Das Lernemotion stark durch 2 Faktoren. Bestimmt werden. Erstens, wie viel Kontrolle die Lernenden über die Situationen finden und zweitens, welchen Wert die Lerninhalte beimessen. Positive Emotionen wie Interesse, Freude oder Stolz entstehen also, wenn die Schülerinnen auch glauben, ich kann das schaffen und es lohnt sich. Was bedeutet das für die Schule? Es bedeutet, dass wir Lernraum schaffen müssen, in dem Halt auch emotionale Sicherheit herrscht, wo Fehler erlaubt sind, wo Beziehungen auch eine gewisse Tragweite haben und auch eine Tragfähigkeit haben. Und die Inhalte als relevant erlebt werden von den Lernenden. Ein weiterer wichtiger Ansatz stammt von Anne Doreen, die von ihr entwickelte Pädagogik der Vielfalt basiert auf Anerkennung, Empathie und Dialog. Brengel beschreibt die verstehende Perspektive auf Kinder, also ein pädagogisches Grundverständnis, das nicht auf Defizite blickt, sondern auf Potenziale und Gefühle. Insbesondere im inklusiven Unterricht bedeutet das, emotionale Zugänge sind keine pädagogische Zugabe, sondern der eigentliche Ausgangspunkt gelingender Bildung. Ergänzend dazu betont Joachim Bauer in Lob der Schule das Lernen ein zutiefst. Prozess ist biologisch betrachtet sogar beziehungsgeschehen. Laut Bauer spielen Spiegelneuronen hier eine wichtige Rolle. Kinder lernen nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir fühlen, das heißt Authentizität, Beziehung und Emotion sind keine Störungen im Unterricht, sondern eine Grundlage und sollten auch seine Grundlage darstellen. Und abschließend möchte ich noch auf Daniel Gohlemann eingehen. Gehen, denn auch er hat gesagt, Lehrkräfte, die ihre eigenen Emotionen regulieren und empathisch auf die Schüler innen eingehen können, schaffen nicht nur bessere Lernbedingungen, nein, sie prägen auch die emotionale Entwicklung der Kinder. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Und zwar in meinem Praktikum begleitete ich eine fünfte Klasse im Englischunterricht, also hauptsächlich Englischunterricht an einer Oberschule. Eine Situation ist mir dabei aber besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie mir gezeigt hat, wieviel wir durch emotionale Zugänge im Sprachenlernen erreichen können. An. Es war mal wieder Freitagmorgen und die Schüler hatten alle keine Lust gehabt. Gerade weil die Woche schon fast rum war und es ja fast Wochenende war, vermute ich jetzt mal. Generell ist mir aber eine Person besonders aufgefallen. Ich nenne ihn jetzt mal hier Ben und er saß halt abgewandt und mit verschränkten Armen da. Er beteiligte sich sonst auch nur selten am Unterricht und schien generell oft unkonzentriert und abwesend. Wie ich das halt auch mitbekommen habe, von anderen Lehrkräften waren seine Noten schwach und sein generell sein Selbstvertrauen auch relativ niedrig. An diesem Tag habe ich mich für das Thema Feelings und Emotions entschieden gehabt und wollte dort Vokabeln wie Happy Set, Angry und Excited aufgreifen. Für die fünfte Klasse. Aber statt direkt ins Vokabeltraining einzusteigen, begann ich die Stunde halt mit einem eher emotionalen Einstieg. Was heißt Stunde? Es war ja mehr eine Gruppenarbeit, eine rotierende Gruppenarbeit, aber die beginnende Gruppenarbeit habe ich halt so begonnen. Ich bat dann die Schüler bzw Kinder in meiner Gruppe mit den Farben ihre aktuelle Stimmung auszudrücken, hab dann halt auch kategorisiert und mit dem besprochen, dass Rot zum Beispiel für wütend steht, blau für traurig, Gelb für fröhlich und Grün für ruhig. Diese Farben haben auch meine Schüler festgelegt gehabt und. Und mit mir abgesprochen. Genau. Zusätzlich dazu sollten sie auch noch mal einen Smiley auf ein Kärtchen malen und es still zeigen. Als. Sie dann alle fertig waren, sollten Sie die Kätzchen hochhalten und ich habe bemerkt, dass eben halt besagter Schüler Ben eine blaue Karte hochgehalten hat. Daraufhin habe ich halt gesagt okay i See some blue cards today, that's okay what's thank out how we can change the color and maybe doing the listen. Generell war der Umgangston während der ganzen Übung sehr wertschätzend und die Klasse reagierte auch ruhig und aufmerksam auf das, was ich gesagt hab. Anschließend haben wir dann ein kurzes Video von youtube über Gefühle praktisch uns angeguckt. Und danach sollten die Schülerinnen in Partnerarbeit kleine Dialoge auf Grundlage dieses Videos ausarbeiten. Also einfach How are you I'm said why? Because I Love my football match als Beispiel jetzt mal. Was mich erstaunte war, dass Ben halt tatsächlich anfing zu arbeiten. Er flüsterte zunächst mit seinem Partner auf Deutsch, aber versuchte dann halt auch relativ schnell auch Sätze in Englisch zu formulieren, so wie ich das Halt den Kindern als Auftrag gegeben habe. Ich habe das bemerkt und habe das auch direkt unterstützt, habe halt bin halt zu ihnen hingegangen. Gesagt, dass ich gehört habe, wie toll er das gerade gesprochen hat. Genau. Und dann im Laufe der Stunde wurde er halt dann auch immer mutiger und fand immer mehr Anschluss und war auch immer mehr interessiert an dem was ich gesagt habe und auch dann in anderen Gruppen, nachdem das gewechselt ist. Ach ja. Und bei dem abschließenden Dialog Vortrag in meiner Gruppe hat er sich sogar freiwillig gemeldet, direkt am Anfang, um seinen Dialog mit seinem Partner stolz vorzustellen. Und da wurde mir dann halt auch klar, ich habe an diesem Tag nicht nur Vokabeln vermittelt, sondern ich habe Ben auch indirekt emotional erreicht und somit sein Gehirn geöffnet für diese Sprache, also für Englisch. Ich vermute, was mir half, war ein offener Einstieg, die Thematisierung generell von Gefühlen und auch die Verbindung zur Lebenswelt, und auch habe ich versucht, einen sicheren Raum herzustellen. Und hab auch teilweise bei den Übungen mitgewirkt und mitgemacht und über mich selber da auch geredet. Die Situation mit Ben hat mir eindrücklich gezeigt, wie wirkungsvoll emotionale Zugänge gerade im Fremdsprachenunterricht sein können und wie stark Schüler innen auf nonverbale Wertschätzung reagieren. Ich würde sagen, besonders gelungen ist mir die Verbindung von Inhalt zum Thema Emotionen. Wir haben halt nicht nur das Thema Feelings gelernt, sondern halt auch Gefühlsbezogen erlebt, besonders denn. Die farbigen Kärtchen haben mir halt auch ermöglicht, einen niedrigschwelligen Einsatz oder Einstieg in die Selbstwahrnehmung zu ermöglichen, ganz halt auch ohne sprachliche Hürden, da wir ja auch viele Dubskinder hatten. Oder halt auch in dem Fall Ben. Zum anderen habe ich auch sehr drauf geachtet, dass wir hier achtsam mit emotionaler Offenheit umgehen. Ich hab Ben nicht gezwungen zu sprechen, sondern hab ihm einfach nur Raum gegeben auf dem Halt das Vertrauen wachsen konnte und die Beteiligung dann halt. Auch folgte und. Und das ist halt auch das, was für mich Inklusion in diesem Sinne halt auch ausgemacht hat, nicht alle gleich zu behandeln, sondern alle ernst zu nehmen. Durch diese Situation wurde mir aber auch bewusst, dass emotionale Momente im Unterricht nie vollständig planbar sind und es hätte halt auch sein können, dass ein Kind sich verschließt, verweigert oder unangenehme Gefühle zeigt, mit denen ich halt nicht. Direkt hätte umgehen können. Und diese Unsicherheit gehört halt aber auch einfach zum pädagogischen Alltag dazu. Und genau das fordert die Fähigkeit zu professionellen Abgrenzung und situativen Intuition. Des Weiteren ist mir bewusst geworden, dass es hier auch um eine Verwebung geht und nicht darum einfach. Dass eine dem anderen unterzuordnen, sondern Gefühl und Fachlichkeit halt wirklich miteinander zu verweben. Ich plane, künftig in Zukunft emotionale Check ins als regelmäßiges Ritual in den Unterricht von mir zu integrieren und nicht nur als Besonderes extra, sondern direkt als festen Bestandteil von Beziehungsarbeit. Das kann man durch visuelle Tools wie zum Beispiel auch Bilder, kurze Stimmungsrunden oder durch kreative Medien, die. Wie Emotionskarten erreichen halt auch ähnlich wie in der kollektiven Fallberatung. Generell kann ich sagen, dass ich im Rahmen meines Semester begleitenden Praktikums nicht nur Einklicke in den schulischen Alltag gewonnen habe, sondern auch meine eigene Rolle als zukünftige Lehrkraft mehr oder weniger neu entdeckt und hinterfragt habe. Der Schwerpunkt meiner Arbeit, der Zusammenhang zwischen Emotion und Lernen, war dabei nicht nur ein Thema meines Podcast Projekts, sondern auch eine Leitlinie meiner persönlichen Entwicklung und auch etwas, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Zu Beginn des Praktikums hatte ich einen eher fachlichen methodischen Zugang zum zum Unterrichten gute Aufgaben. Habe klarer Ablauf, didaktische Reduktion und das war halt so mehr so mein Fokus und erst durch den Kontakt mit den Schülerinnen wurde mir bewusst wieviel mehr zum guten erfolgreichen Unterricht gehört und ich habe gelernt emotionale Zustände zu lesen und auf subtile Signale zu achten und diese halt auch ernst zu nehmen. Sei es denn ein abgewandter Blick, ein leises ist mir egal, oder das viel in jeglicher Reaktion. Das alles wurde für mich zu hilfreichen und wichtigen Hinweisen. Gerade auch durch die Situation mit Ben in der fünften Klasse wurde mir klar, dass pädagogisches Handeln erst durch Beziehungsarbeit wirksam wird. Ich musste lernen zuzuhören, auch wenn es nicht gesprochen. Im Laufe des Praktikums entwickelte ich die Fähigkeit, emotionale Räume zu öffnen, ohne ins Private abzurutschen. Das war ein Lernprozess, am Anfang war ich mir total unsicher, wieviel Nähe ich denn als angemessen empfinde oder wie ich mit emotionalere Zurückweisung umgehe, doch durch kollegiale Gespräche und gezielte Reflektion konnte ich meine professionale Haltung stärken. Ich verstand auch zunehmend, dass Beziehungsarbeit kein Softskill ist, sondern eine zentrale professionelle Kompetenz, insbesondere im inklusiven Setting, wie mit bei uns mit vielen Dubs, Kindern oder halt auch Kindern, die schwere Schicksale erleidet haben. Schüler innen brauchen Sicherheit, Resonanz und das Gefühl gesehen zu werden und erst dann sind sie bereit, sich halt auch auf diesen. Lernprozess einzulassen und sich halt auch auf dich als Lehrkraft einzulassen. Gleichzeitig wurde mir auch bewusst, wie wichtig es ist, meine eigenen Gefühle und Emotionen zu reflektieren. Es gab auch Situationen, die mich halt überforderten und emotional mitgenommen haben im Laufe des begleitenden Praxissemesters, insbesondere wenn die Kinder über schwierige Lern und Lebensumstände berichtet haben. Ich habe gelernt, dass professionelle Selbstfürsorge dazugehört und dass Reflektion sich nicht nur auf die Schüler. Beziehen darf, sondern halt auch auf mich selbst. Deshalb werde ich mich jetzt auch immer nach jedem Unterricht fragen, was hat gut funktioniert, wo war ich verunsichert und was hat mich berührt und warum. Und das ist auch richtig so und wichtig, so gerade auch für meine eigene mentale Gesundheit. Als Fazit kann ich sagen, mein Praktikum war für mich nicht nur eine didaktische, sondern auch eine emotionale Lernreise ich habe verstanden, dass Bildung nicht bei Inhalten beginnt, sondern bei Beziehungen und das Lernen ohne Emotionen kaum möglich ist. Diese Erkenntnis. Wird mein zukünftiges Lehrverständnis. Fertig prägen und ich gehe. Davon aus, dass ich nach diesem Praktikum mit viel mehr Sensibilität, mehr Mut zur Offenheit und mit einem festen Willen emotionale Bindung als festen Bestandteil meines Unterrichts etablieren werde. Danke, dass sie bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gezeigt, wie wichtig Emotionen im Lernprozess sind, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch und vielleicht fühlt ihr euch auch ein bisschen inspiriert. Im eigenen pädagogischen Handeln mehr auf Gefühle zu achten bei Schülerinnen und vielleicht auch bei euch selbst. Auf Wiedersehen.

Literaturverzeichnis

Bauer, Joachim: Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Freiburg: Herder, 2011.

Frenzel, Anne C.; Pekrun, Reinhard; Goetz, Thomas: „Emotionen beim Lernen“. In: Wild, Elke; Möller, Jens (Hrsg.): Lernen und Lehren mit Gefühl. Weinheim: Beltz, 2007, S. 89–107.

Hüther, Gerald: Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

Prengel, Annedore: Pädagogik der Vielfalt. Inklusive Bildung als Menschenrecht. 3., überarb. Aufl. Weinheim: Juventa, 2016.

Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz. Warum sie mehr zählt als der IQ. München: dtv, 1997. (Original: Emotional Intelligence. Bantam Books, 1995)

Combining early professional practice and a student job

The participants not only grow into the role of a teacher early on in their studies and at the same time help against the loss of hours: by partially crediting the hours worked as compulsory coursework and remunerating the additional hours worked, the pilot project offers an attractive format in which students can grow into the teaching profession and combine this experience with a student job.

Supporting organizations

This is made possible by the support of various organizations in Lusatia, as well as the TÜV SÜD Foundation, which is committed to innovative projects in the field of education and training throughout Germany. Since the first test phase in spring 2024, it has made the project financially possible. In addition, the project is co-financed by tax funds on the basis of the budget approved by the Saxon state parliament(SMK). TUDIAS also makes an important contribution to implementation by administering the contracts and making payments to the students. The local authorities provide support in accommodating the students and thus enable joint preparation in the class team the evening before for a fresh start to the learning day with the students.

From the start of the 2024/25 school year, student teachers at TU Dresden will be able to gain continuous practical experience at an early stage, reflect on it under supervision, and learn to combine it with theory. This is made possible by a modified internship structure and close cooperation between TU Dresden and the internship schools – even in higher semesters. The idea is not to replace missing teachers or teach regular lessons. Instead, students should facilitate additional activities for smaller learning groups that encourage and support pupils in their learning and for which there is hardly any time in normal subject teaching. These include, for example, reading support, project work or independent work in so-called learning offices. The first pilot phase was run by the German Center for Astrophysics (DZA) in Görlitz.

In the pilot project designed to counteract the loss of lessons in East Saxony, the students benefit from their experiences gained during the internship alongside the semester at Dresden University School. Prof. Anke Langner is continuously developing this approach in collaboration with the school community and students to improve the connection between theory and practice early on in their studies.