Werkstoffwissenschaft studieren

Inhaltsverzeichnis

Darum Werkstoffwissenschaft an der TU Dresden!

Die Werkstoffwissenschaft ist ein Gebiet der Ingenieurwissenschaften, in dem die Materialien entwickelt und untersucht werden, welche in Produktionsprozessen und Endprodukten Anwendung finden. Anschaulicher: Werkstoffwissenschaftler:innen beschäftigen sich mit der Erzeugung und der Analytik von den festen Stoffen, aus denen wir Menschen etwas herstellen. In unserem täglichen Leben sind wir also auf unzählige verschiedene Werkstoffe angewiesen!

Als interdisziplinäres Feld mit Verbindungen zur Physik, Chemie, Informatik, Mathematik, aber auch Elektrotechnik, Medizin usw. bieten sich unterschiedlichste Arbeitsbereiche. Unterteilt nach den Anwendungsbereichen der Werkstoffe sind so Konstruktionswerkstoffe, Funktionswerkstoffe, Werkzeugwerkstoffe oder Biowerkstoffe nur eine Auswahl der vielfältigen Schwerpunkte. Dabei interessiert man sich in der Werkstoffforschung für Materialien im Einsatz auf allen Skalenbereichen – von makroskopischen über mikroskopische Strukturen bis hinein in den nanoskaligen Bereich.

Viele der Innovationen der ganzen Menschheitsgeschichte, vom Faustkeil bis zu Computerchips und Windkraftanlagen sind nur möglich, weil Werkstoffe erkannt, entwickelt, untersucht und mit den gewünschten Eigenschaften hergestellt werden.

Wir haben Studierende gefragt

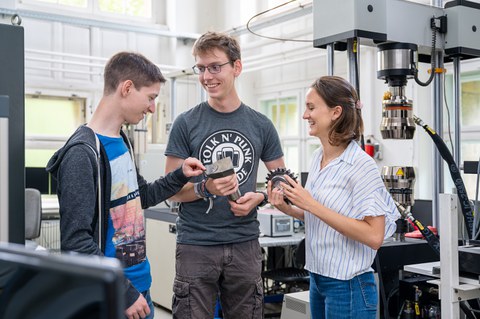

Sina, Julian und Marion erzählen im Video, worum es im Studiengang geht und warum sie sich für ein Studium an der TU Dresden entschieden haben.

Adrian studiert Werkstoffwissenschaft – aber was macht man da eigentlich? Im Video erzählt er von seinem Studienalltag, dem Engagement im Fachschaftsrat und von möglichen Berufsperspektiven.

© TU Dresden

Was können Werkstoffwissenschaftler bewegen?

Fortschritte in vielen Lebensbereichen erfordern auch neue Werkstoffe mit neuen Herstellungs- und Untersuchungsmethoden. Von schnelleren Computern mit immer mehr und immer kleineren Transistoren über hocheffiziente Netzteile, Energiespeicher immer höherer Leistungsdichte bis zum Leichtbau mittels neuer Legierungen oder Verbundmaterialien ermöglicht die Entwicklung von neuen Werkstoffen die Mitgestaltung der Zukunft unseres Planten – und selbst der Welt darüber hinaus.

Schon jetzt sind neue Werkstoffe mit nahezu frei wählbaren Eigenschaften und Eigenschaftskombinationen herstellbar. So entstehen ultra-hochfeste Stähle für den Automobilbau, leichte Aluminiumlegierungen für die Luftfahrt, hochtemperaturbeständige Nickellegierungen für die Energietechnik, ICE-Bremsen aus Keramik, elektrisch leitende Kunststoffe für die Elektronikindustrie, selbstreinigende Fensterscheiben und Waschbecken, Nanomaterialien mit besonderen physikalischen Eigenschaften und Biomaterialien für den Einsatz in Medizin und Zahnmedizin. Diese unzähligen und sich teilweise auch neue erschließenden Anwendungsgebiete erfordern auch in Zukunft kompetente Ingenieur:innen, welche sich mit Enthusiasmus der Werkstoffwissenschaft widmen.

Warum in Dresden studieren?

Dresden bietet Möglichkeiten zur Bereicherung des studentischen Lebens. Von der Großstadt mit vielfältigen Kulturangeboten bis hin zur sächsischen Schweiz ist für alle Interessen und Stimmungen etwas zu finden. Die TU Dresden bzw. der Studierendenrat unterstützen zudem Studierende in verschiedenen studentischen Hochschulgruppen; von Radio und Kino über Theater und Musik zu Tanz und Sport ist auch abseits der Wissenschaft einiges zu finden.

Dresden ist zudem eines der großen Zentren der Werkstoffforschung in Deutschland mit vielen Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die mit der TU Dresden eng vernetzt sind. Immer wieder finden Werkstoffwissenschaftler:innen über Kontakte die im Rahmen von Praktika oder Diplomarbeiten geknüpft wurden ihre spätere Anstellung.

Neben diesen Kontakten „direkt vor der Haustür“ gibt es natürlich auch Möglichkeiten zum Austausch mit nationalen und internationalen Partnern. So werden Auslandsaufenthalte während des Studiums beispielsweise durch das ERASMUS-Programm unterstützt.

Das ist ganz einfach: Interesse an Technik und Natur – sowie der zugehörigen Wissenschaft!

Durch den stark fächerübergreifenden Charakter der Werkstoffwissenschaft als Gebiet mit engen Bezügen zur Physik, Chemie, Biologie, Mathematik aber auch Informatik, Wirtschaft usw. gibt es schon während des Studiums Möglichkeiten sich entsprechend der eigenen Vorlieben zu spezialisieren. Der Besuch entsprechender Grund- oder Leistungskurse in der Schule kann im Verlauf des Studiums hilfreich sein, ist aber nicht zwingend notwendig.

Als formelle Voraussetzung benötigst du z.B. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. Weitere Informationen bzw. Alternativen findest du hier.

Wo kann ich Arbeit finden?

Berufliche Aufgaben von Absolvent:innen des Studiengangs Werkstoffwissenschaft der TU Dresden reichen von Tätigkeiten in Forschungsinstituten über den Industrieeinsatz bis hin zur Anwendungsberatung und zur eigenen Unternehmensgründung. Sie finden Anstellungen in den Bereichen: Bautechnik, Chemie, Energietechnik, Fertigungstechnik, Informationstechnik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Umwelttechnik, Verkehrstechnik, Werkstoffherstellung und -verarbeitung.

Als Standortvorteil bieten sich schon während des Studiums Möglichkeiten, Kontakte mit den außeruniversitären Forschungsinstituten (z.B. Fraunhofer, Leibnitz) zu schließen oder Verbindungen zur Industrie zu knüpfen. Beispielsweise ist Dresden der größte Standort der Mikroelektronikbranche in Europa!

Welche Aufgaben bearbeiten Werkstoffwissenschaftler:innen?

Die wesentlichen Aufgabenfelder von Werkstoffwissenschaftler:innen umfassen vor allem die Werkstoffprüfung, Werkstoffentwicklung, Fertigungstechnik, Werkstoffberatung, das Werkstoffrecycling und die Schadensanalyse. Die Arbeit erfolgt dabei oft in der engen Verbindung mit anderen Ingenieursdisziplinen, wie z.B. dem Maschinen-, Anlagen- oder Fahrzeugbau. Aber auch die Elektrotechnik oder die Mikro- und Nanotechnologie sind weitere große und wichtige Themengebiete.

Absolvent:innen, die sich besonders auf Tätigkeiten in der Forschung vorbereiten wollen, können bei entsprechender Eignung nach Abschluss des Diplomstudiums promovieren.

Absolventenportrait Julian Mai (Abschluss 2023)

In welcher Position arbeiten Sie und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Zurzeit arbeite ich als Werkstoffingenieur im Zentrallabor Werkstofftechnik der Konzernforschung und -entwicklung beim Technologieunternehmen ZF Friedrichshafen. Ein Teil meiner Arbeit findet hands-on im Labor statt, wobei ich unterschiedlichste Geräte zur Präparation von Metallen und moderne Mikroskope für Schadensanalysen an ZF-Produkten einsetze. Zum anderen berate ich als Werkstoffexperte internationale Teams während der Produktentwicklung bei komplexen Werkstofffragen und leite darüber hinaus eigene Projekte zur Weiterentwicklung des Technologieportfolios für die Leichtmetallanwendung.

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?

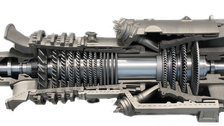

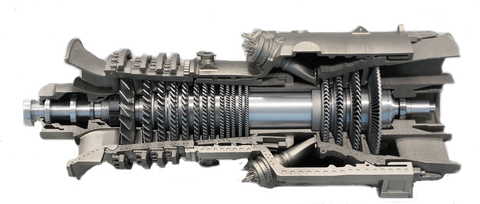

Werkstoffe sind für jedes physische Produkt von zentraler Bedeutung. Vom kompakten Elektroantrieb für E-Bikes bis zum hochkomplexen Getriebe für große Nutzfahrzeuge oder Windkraftanlagen - ohne das Wissen um die Auswahl, Verarbeitung und Anwendung von Werkstoffen sind die Hightech-Komponenten, die unsere Welt bewegen, nicht denkbar. Als Werkstoffingenieur befindet man sich in einer Schlüsselposition, um die Zukunft aktiv mitzugestalten, z.B. bei der Erreichung der CO2-Emmissionsziele durch den verstärkten Einsatz von Recyclingmaterialien.

Von welchen Erfahrungen aus dem Werkstoffwissenschaft-Studium haben Sie in Ihrem Beruf am meisten profitiert?

Insgesamt hat mich das Studium an der TU Dresden gut auf den Beruf als Ingenieur in einem Industrieunternehmen vorbereitet. Besonders profitiert habe ich von der Praxisphase im 7. Semester und der Diplomarbeit, die ich beide gezielt industrienah durchgeführt habe. Darüber hinaus waren die Lehrveranstaltungen mit einer Projektarbeit stets eine besondere Bereicherung, da hierbei frühzeitig Methoden des Projektmanagements verinnerlicht werden konnten, welche nun zu meinem täglichen Handwerkszeug gehören.

Hatten Sie während Ihres Studiums ein bestimmtes Berufsziel? Wie hat sich Ihr Werdegang im Vergleich dazu entwickelt?

Tatsächlich entspricht meine derzeitige Tätigkeit ziemlich genau dem, was ich mir als Studienanfänger vorgestellt habe. Daher bin ich sehr dankbar, eine Stelle gefunden zu haben, die es mir ermöglicht, mich sowohl fachlich als auch persönlich in vielerlei Hinsicht weiterzuentwickeln.

Was würden Sie Studierenden für den Berufseinstieg mit auf den Weg geben?

Das Wichtigste für einen Berufseinsteiger ist meiner Meinung nach, Fragen zu stellen, selbst wenn es das Offenbaren von Wissenslücken gegenüber Kollegen bedeutet. Es ist normal, dass wir alle ständig dazulernen und im gegenseitigen Austausch können Berufseinsteiger und Berufserfahrene voneinander lernen und gemeinsam wachsen.

3D-Siebdruck © Fraunhofer IFAM

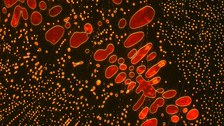

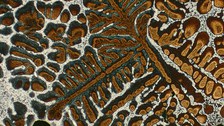

Das Gefüge von Cu und CuO2. © IfWW

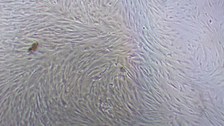

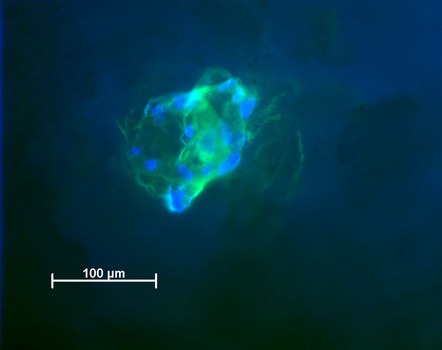

Fluoreszenzmikroskopie von humanen mesenchymalen Stammzellen auf einem Biomaterial. Die blau fluoreszierenden Zellkerne und das grün fluoreszierende Zytoskellet zeigen die enge Zusammenlagerung vieler einzelner Zellen auf der Oberfläche. © Prof. f. Biomaterialien

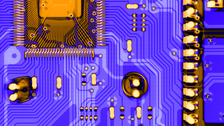

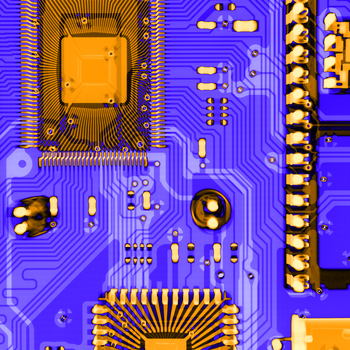

Translatorische Multi-Energie-Laminographie einer Leiterbahnebene in einer Platine © IfWW

Modell einer Gasturbine (Selektives Elektronenstrahlschmelzen und Laserstrahlschmelzen) © Fraunhofer IFAM

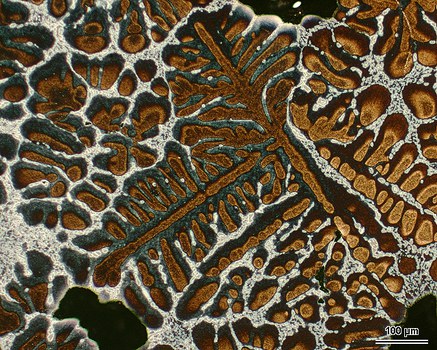

Das Gefüge einer AlSiMg-Legierung © IfWW

Das Gefüge einer 5 ct Münze. © IfWW

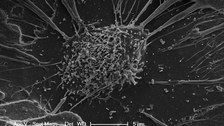

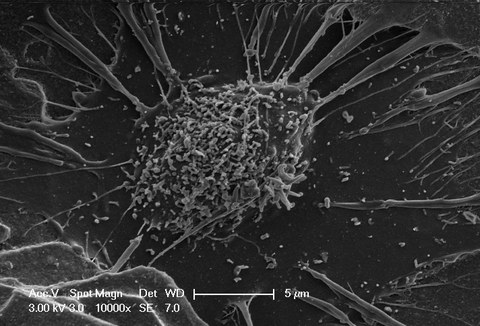

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines knochenaufbauenden Osteoblasten auf einem Calciumphosphat-Biomaterial. Die Zelle hat ihre Fortsätze weit über das Material gespannt, um sich auf dem ebenen Untergrund „festzuhalten“. © Prof. f. Biomaterialien

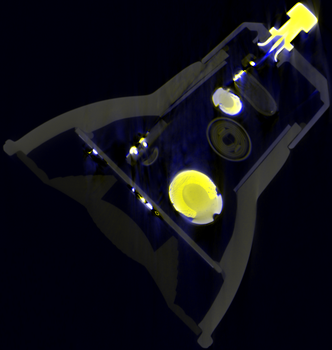

Schnittebene durch einen LED-Leuchtkörper, Multi-Energie-Computertomographie © IfWW

Das Gefüge von Kupfer. © IfWW

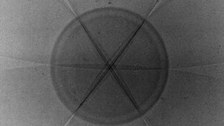

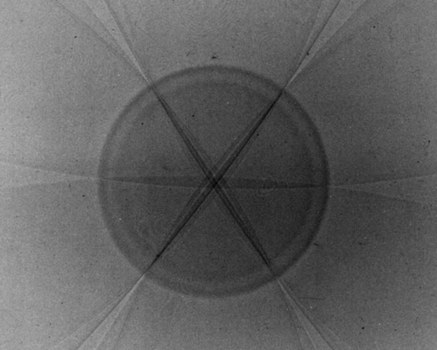

Röntgenbeugungsaufnahme von SrTiO3 © IfWW

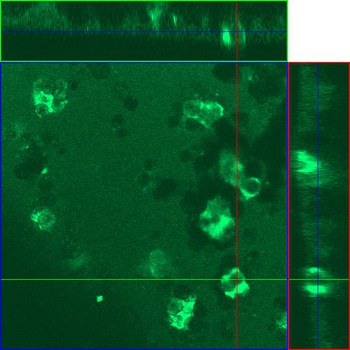

Laser Scanning Mikroskopie mit Aufsicht und zwei Schnittebenen von vereinzelten knochenabbauenden Osteoklasten auf einem Biomaterial zur Untersuchung der Resorptionsaktivität der Zellen. © Prof. f. Biomaterialien

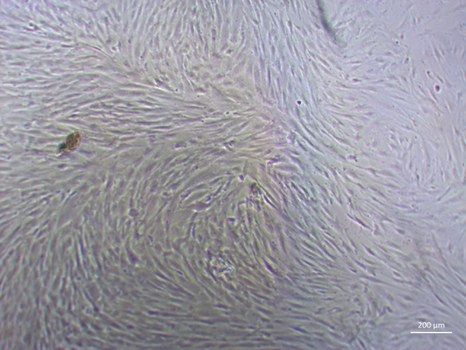

Zellkultur von humanen mesenchymalen Stammzellen zur indirekten Biomaterialcharakterisierung. Ein dichter Zell-„rasen“ aus tausenden knochenaufbauenden Osteoblasten auf der Zellkulturschale. © Prof. f. Biomaterialien

Werkstoffwissenschaftler:innen arbeiten für die Zukunft!

Die additive Fertigung erlaubt es, Strukturen zu fertigen, die bisher nicht oder nur sehr aufwendig zu realisieren waren. Die dazu genutzten Verfahren versagen jedoch meist bei sehr kleinen Strukturen und hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität. Durch Lithography-based Metal Manufacturing (LMM) können diese Probleme gelöst werden.

Modell der Dresdner Frauenkirche, hergestellt mittels Lithography-based Metal Manufacturing (LMM).

Durch die unzähligen möglichen Metallpulver, verschiedene Photopolymere und Additive, unterschiedliche Einsatz- sowie Herstellungsparameter gibt es für Werkstoffwissenschaftler noch viele Fragen zu beantworten, um das Verfahren zu verbessern sowie neue Anwendungsgebiete zu erschließen.

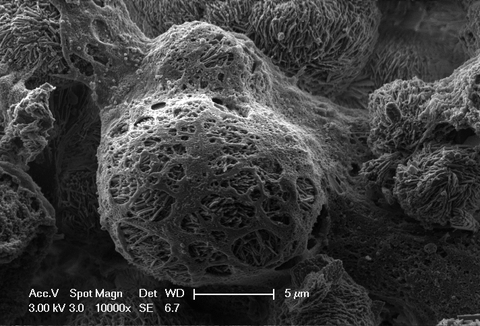

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Stronitumphosphat-Biomaterials. Die kugelförmigen Mineralpartikel bestehen aus einzelnen Kristalliten, die sich zu Kugeln zusammenlagern. Darüber befindet sich ein Netz aus Zellrückständen nach der Biokompatibilitätsuntersuchung.

Biomaterialien werden erforscht, um Körpergewebe zu ersetzen oder Heilungsprozesse zu unterstützen. Dies passiert zum Beispiel im Fall des Knochens durch Calciumphosphate, die nach Unfällen, Krebserkrankungen oder geplanten Operationen eingesetzt werden, um als Leitstruktur für eine neue Knochenbildung zu dienen. Der Einsatz von Strontiumphosphaten kann die Knochenheilung durch die Freisetzung von Strontiumionen unterstützen. Dafür ist es notwendig den Aufbau der Mineralpartikel, die Oberfläche der Biomaterialien, die Zeit der Degradation und die Wechselwirkung mit den Zellen zu kennen und gegebenenfalls gezielt einzelne Parameter an die Heilungsgeschwindigkeit des Gewebes anzupassen.

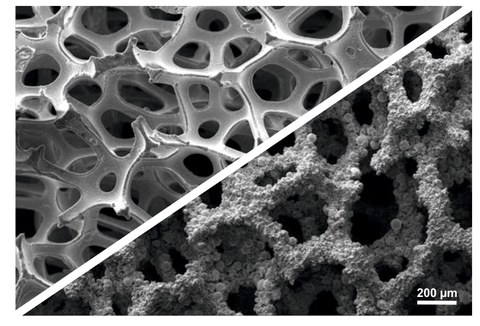

Pulvermetallurgische Technologien gestatten die Herstellung von zellularen metallischen Strukturen. Die hergestellten Strukturen bilden beispielsweise die Basis für hocheffiziente Elektroden für die Wasserstoffherstellung. Außerdem ergeben sich Anwendungen in der Brennstoffzellentechnologie und bei der Wasseraufbereitung.

Metallschaum mit (rechts unten) einer Beschichtung zum Einsatz als Elektrode in der Wasserstoffelektrolyse.

Durch die Forschung auf diesem Gebiet könnten Sie dazu beitragen, z.B. Probleme bei der Gewinnung und Speicherung von Energie durch neue Herstellungs- und Beschichtungsverfahren dieser Strukturen zu lösen.

Wie können die Tragflächen von Flugzeugen vor Frost und Eis geschützt werden? In eine YouTube-Folge »Auf Arbeit mit …« der TU Dresden zeigt Professor Lasagni, was man alles von Oberflächenstrukturen in der Natur lernen kann und wie Laserverfahren diese imitieren können.

Auf Arbeit mit Laserexperte Professor Lasagni © TU Dresden/ Tobias Ritz / Janett Hanitzsch

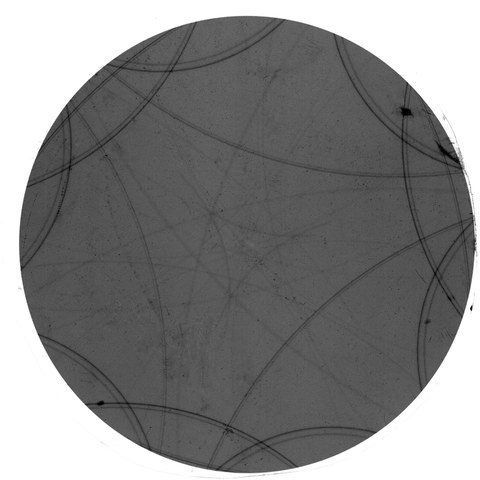

Aus der relativen Lage der Linien dieser Röntgenbeugungsaufnahme kann man auf die Abstände von Atomen in dem untersuchten Halbleiter zurückschließen.

Halbleiter sind aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken – man könnte auch von einem Zeitelter das Siliciums sprechen. Dieser derzeit noch dominierende Werkstoff kommt aber langsam an seine Einsatzgrenzen.

Für immer schnellere Chips sind zukünftig Halbleiter auf Basis von z.B. GaAs, GaN oder Kohlenstoffnanoröhrchen nötig, deren Herstellung und Diagnostik zu ständig neuen Herausforderungen führt. Helfen Sie mit, diese zu lösen!

Aufbau des Studiums

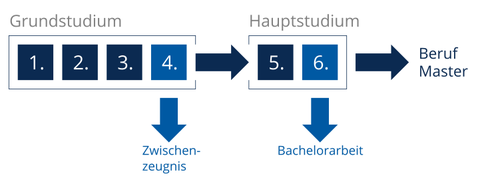

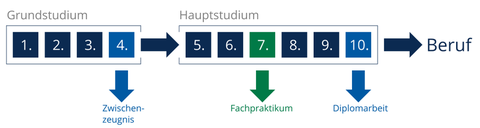

Werkstoffwissenschaft kann man an der TU Dresden mit zwei verschiedenen Abschlüssen studieren: Bachelor oder Diplom. Während der Bachelorabschluss nach 3 Jahren für den schnelleren Berufseintritt oder den Anschluss eines Masters an anderen Universitäten gedacht ist, bietet der Diplomstudiengang den bewährten und international anerkannten Abschluss nach einer Regelstudienzeit von 5 Jahren. Die Äquivalenz zwischen dem Diplom- und einem Masterabschluss wird nach dem Ende des Studiums durch das „Diploma Supplement“ bestätigt.

Ablauf des Bachelorstudiums

Ablauf des Diplomstudiums

Das Studium beginnt mit Grundlagen aus den Ingenieurwissenschaften, der Mathematik, Physik, Chemie und Informatik. Nachdem so für alle Studierende eine vergleichbare Wissensbasis geschaffen wurde, folgt im Verlauf des weiteren Studiums eine immer stärkere Spezialisierung. Dies umfasst eine Auswahl aus den „Grundlagen und Methoden“ und der „Angewandten Werkstoffwissenschaft“. Während im Bereich „Grundlagen und Methoden“ vor allem Kompetenzen auf dem Gebiet der Festkörperphysik, Simulation sowie der Mess- und Analysetechnik vermittelt werden, treten in der „Angewandten Werkstoffwissenschaft“ Kompetenzen bezüglich der Konstruktionswerkstoffe, Funktionswerkstoffe, Biomaterialien und der Nanomaterialien in den Vordergrund.

Im 7. Semester des Diplomstudiums wird zudem ein Fachpraktikum durchgeführt. Als Studierende lernen Sie auf diese Weise das im Studium erworbene theoretische Wissen im Umfeld der beruflichen Praxis umzusetzen. Am Ende des Studiums steht die Anfertigung der Bachelor- bzw. Diplomarbeit. Diese kann direkt an Werkstoffprofessuren der TU Dresden, anderen Forschungseinrichtungen oder aber in der Industrie durchgeführt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit außeruniversitären Partnern in Dresden, der Leibniz-Gemeinschaft, der Fraunhofer- und der Max-Planck-Gesellschaft bieten wir dir eine moderne wissenschaftlich orientierte Ausbildung!

Einschreibung (NC-frei)

Weitere rechtlich verbindliche Informationen und Bedingungen zum Studiengang, wie z. B. den Studienvoraussetzungen oder Bewerbungsfristen findest du im zentralen Studieninformationssystem (SINS).

Der Diplomstudiengang im Studieninformationssystem

Der Bachelorstudiengang im Studieninformationssystem

Studienfachberatung Werkstoffwissenschaft

© Tobias Ritz

© Tobias Ritz

Leiter AG Fernstudium

NameThomas Schön

Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).

Fern- und Aufbaustudium

Fern- und Aufbaustudium

Sprechzeiten:

- Freitag:

- 12:30 - 13:30

Hinweise und Terminvereinbarung für Beratungsangeboten ist über OPAL-Kurse Studienberatung Maschinenbau Fakultät Maschinenwesen (https://tud.link/dnli) bzw. Fernstudium Maschinenbau (https://tud.link/r33xra) möglich.