Sammlungsförderung durch die GFF

Ausschreibung der Sammlungsförderung

Die Gesellschaft von Freunden und Förderern (GFF) der TU Dresden hat 2018 gemeinsam mit der Kustodie ein Förderprogramm für die universitären Sammlungen der TU Dresden aufgelegt. Nach erfolgreicher Evaluation der in den Jahren 2018 bis 2020 geförderten Projekte, hat der Vorstand der GFF eine Verlängerung der Förderung um zweii weitere Jahre 2022/23 beschlossen.

Zielsetzung

Mit der Förderung verfolgt die GFF das Ziel, diese Sammlungen als Infrastruktur für Lehre und Forschung zu stärken, für die Öffentlichkeit nach innen und außen sichtbar zu machen und dauerhaft zu erhalten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Aspekt der Nachhaltigkeit der geförderten Maßnahmen.

Förderschwerpunkte

Gefördert werden Projekte, die dezidiert für die Nutzung der universitären Sammlungen in Forschung, Lehre und Transfer entwickelt werden, wie etwa

- innovative Lehrkonzepte/projekte mit Sammlungen oder ausgewählten Sammlungsbeständen

- Nachwuchsförderung: Forschung mit Sammlungen oder ausgewählten Sammlungsbeständen

- Vorbereitung eines Drittmittelantrages für sammlungsbezogene Forschung

- Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung

Förderung 2023

Erfassung und Digitalisierung des Gehölzkabinetts und des Herbariums von Freiherrn Joseph Friedrich von Racknitz // Herbarium Dresdense, Institut für Botanik, Prof. Dr. Christoph Neinhuis, Dr. Frank Müller

Der Gehölzschrank samt Herbarium des Freiherrn Joseph Friedrich von Racknitz (1744-1816), kursächsischer Kammerherr, Hofmarschall und Freimaurer, ist ein kultur- und wissenschaftshistorisch äußerst bedeutendes Objektkonvolut und ist im Rahmen der Neubesetzung der Professur Forstbotanik per Zufall wiederentdeckt worden. Der Gehölzschrank, in dem historische Herbarblätter sowie Holzproben in einzelnen Schubern und Kästen aufbewahrt werden, soll nun erstmals in seiner Bedeutung als wissenschaftliche Objektsammlung und bedeutendes kulturhistorisches Werk erforscht und kontextualisiert werden.

Virtuellen Sammlung der Dresdner Hochschulmedizin als Campus-Rundgang // Medizinhistorische Sammlung, Institut für Geschichte der Medizin, PD Dr. Andreas Jüttemann

Die Unterbringung der Medizinhistorischen Sammlung stellt seit geraumer Zeit ein großes Problem dar und kann nicht kurzfristig behoben werden. Das Projekt der "Virtuellen Sammlung" soll zum einen die Arbeit mit der Sammlung als Ressource für die Hochschulgeschichte trotz allem ermöglichen und gleichermaßen die Digitalisierung der Sammlungsbestände und die Einbindung in die Lehre vorantreiben. Neben der von uns als sehr wünschenswert erachteten Sammlungsarbeit mit Studierenden, entsteht hier ein Pilotprojekt für einen virtuellen Campusrundgang, der Anhand von ausgewählten Objekten die Geschichte der Dresdner Hochschulmedizin und deren Protagonist:innen veranschaulicht und für Mitarbeiter:innen, Patient:innen und Besucher:innen gleichermaßen zugänglich macht.

Kofinanzierung von vier „Lackprofilen“ typischer Böden von Wald-/Agroforststandorten aus Westafrika für die Sammlung Bodenkunde //Sammlung Bodenkunde, Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Prof. Karl-Heinz Feger

Lackprofile sind großformatige Stelen, die den Profilaufbau des Bodens in Hinblick auf Farbe, Struktur, Körnung, Steingehalt und Durchwurzelung veranschaulichen. Das Institut für Bodenkunde besitzt bereits gleichartige Stelen von Bodenprofilen aus West- und Mitteleuropa, die im Judeich-Bau öffentlich und durchaus eindrucksvoll zu sehen sind. Die Ergänzung der Sammlung um Exponate aus Westafrika erscheint sinnvoll, gerade hinsichtlich der international sehr gut angenommenen Studiengänge in den Forstwissenschaften.

Förderung 2022

Künstlerisches Personal an der TU Dresden ab 1990: Auswirkungen auf Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit im Kunstbesitz der TU Dresden //

Gwendolin Kremer, Kunstbesitz der Kustodie der TUD, in Kooperation mit Prof. Niels-Christian Fritsche, Professur für Darstellungslehre, Fakultät Architektur, TUD, und Dr. Christin Lübke, Fachbereich Kunstpädagogik, Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, TUD

Petra Resch: Monochrom blau (2018); Kunstbesitz der TUD

Auch nach der friedlichen Revolution 1989/90 wurde die Praxis der Einbindung künstlerischer Dozent:innen, in der Regel Absolvent:innen der HfBK Dresden, in die Lehre in der Fakultät Architektur, hier insbesondere an den Professuren für Darstellungs- und Gestaltungslehre, und in dem neu etablierten Fachbereich Kunstpädagogik am Institut für Kunst- und Musikwissenschaft weitergeführt.

Durch die Neuordnung der TUD als Volluniversität ab 1992 sowie der Umstrukturierung des Künstlerischen Beirats, der ab 1954 bis 2003 die Geschicke des Kunstbesitzes verantwortete, und dessen Eingliederung in die Kustodie der TU Dresden, stand seit den 1990er-Jahren die Verbindung von an der TUD lehrenden Künstler:innen zum Kunstbesitz weniger stark im Vordergrund, so fehlen Informationen zu den Lehrenden selbst und ihrem Werk.

Dieses Desiderat wird in einem Forschungs- und Ausstellungsprojekt (28. April bis 7. Juli 2023 / Eröffnung: 27. April 2023) bearbeitet. Begleitend wird eine Publikation erscheinen.

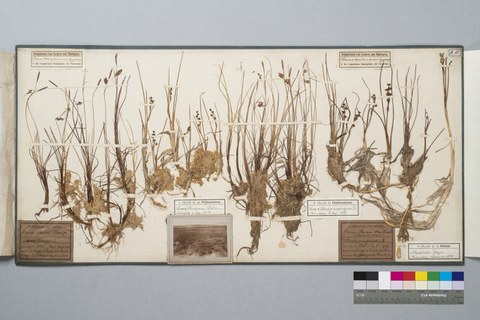

Erfassung und Digitalisierung des Formationsherbariums von Prof. Dr. Oscar Drude // Herbarium Dresdense, Fakultät für Biologie, Institut für Botanik, Dr. Sarah Wagner

Herbarblatt aus dem Formationsherbar von Drude

Prof. Oscar Drude war der erste Inhaber der neugegründeten Professur für Botanik am Dresdener Polytechnikum, dem Vorgänger der heutigen TU Dresden. Eines seiner Hauptwerke ist das 1902 veröffentlichte Werk "Die hercynische Flora" welche die Vegetation und Flora Mitteldeutschlands aus pflanzengeographischer Sicht beschreibt und bewertet. Drude hielt zu dieser Thematik auch Vorlesungen und legte für derartige Vorlesungen ein Formationsherbarium an, in dem jeweils mehrere Pflanzen nach ökologischen Gesichtspunkten zu großen Herbarbelegen zusammengestellt wurden, um Vegetationseinheiten oder Pflanzengesellschaften darzustellen. Ziel des Projektes ist die erstmalige komplette Erfassung, Digitalisierung und Veröffentlichung des Formationsherbariums mit 220 Herbarbögen von Oscar Drude.

Förderung 2020

VOKALRESONATOR: Einfluss der Materialien auf die akustischen Eigenschaften historischer und moderner Vokalresonatoren – Verbindung sammlungsbezogener Forschung mit aktueller Lehre // Historischen akustisch-phonetischen Sammlung (HAPS), Institut für Akustik und Sprachkommunikation, Prof. Dr.-Ing. Peter Birkholz & Prof. Dr.-Ing. habil. Rüdiger Hoffmann

Stimmlippenmodelle

Die TU Dresden besitzt mit der historischen akustisch-phonetischen Sammlung (HAPS) eine Kollektion, die die Entwicklung der Experimentalphonetik und Sprachtechnologie von der Mitte des 18. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer für Europa einmaligen Geschlossenheit darstellen. Thematisch ist die HAPS eng mit der aktuellen Forschung an der Professur für Sprachtechnologie und Kognitive Systeme verbunden, die sich mit der Erforschung der Sprachproduktion befasst. Hierbei werden etwa physische Modelle des Vokaltrakts und der Artikulatoren entwickelt und erforscht, die wiederum einem besseren Verständnis der Physik der Spracherzeugung dienen und zukünftig in Sprechrobotern oder als medizinische Implantate verwendet werden könnten. Ziel des geförderten Forschungsprojekts ist es, historische Sprechapparate und Vokalresonatoren aus der HAPS gemeinsam mit modernen Vokalresonatoren zu charakterisieren und zu vergleichen; mit neuen Materialien zu experimentieren und einen Demonstrationsversuch für die Vorlesung „Sprachsynthese“ auszuarbeiten.

Forschungsprojekt zur Verbesserung der Nutzbarkeit der Forstzoologischen Sammlung für Forschung und Lehre sowie begleitende Restaurierungsmaßnahmen // Professur für Forstzoologie Prof. Dr. habil Mechthild Roth, Cornelia Scheibner

Die Professur für Forstzoologie der TU Dresden verfügt über historisch gewachsene Sammlungsbestände mit ca. 50.000 Einzelexemplaren, die einen einzigartigen Überblick über die heimische Fauna bietet. Bereits im 19. Jahrhundert fand die Tharandter Sammlung Erwähnung in Publikationen. Bis heute wird sie aktiv in der Lehre eingesetzt und zu Forschungszwecken genutzt. Ziel des Förderprojekts ist der langfristiger Erhalt der Bestände sowie die verbesserte Nutzbarmachung für Forschung und Lehre. Insbesondere soll für die

historischen Sammlungsschränke mit forstzoologischem Lehrmaterial die Aufstellung und

Funktionalität verbessert werden, um die Zugänglichkeit zu erleichtern und in diesem Zuge dringend notwendige Reparaturen bzw. Restaurierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Förderung 2019

Die Aufarbeitung der botanischen Sammlung des Naturalienkabinetts der Brüdergemeine Herrnhut // Herbarium Dresdense, Fakultät für Biologie, Institut für Botanik, Dr. Sarah Wagner

Im Jahr 2019 wurde unter anderem ein Projekt von Dr. Sarah Wagner, Fakultät für Biologie, Institut für Botanik zum Herbarium Dresdense (Dr. Sarah Wagner) durch den Vorstand der GFF für die Förderung ausgewählt. Die botanische Sammlung der Brüdergemeine Herrnhut ist ein kulturhistorisch und botanisch einzigartiger Sondersammlungsteil des Herbarium Dresdense der TU Dresden. Sie ist von besonderem Wert, da sie zu den ältesten überlieferten sächsischen Herbarsammlungen zählt und außerdem die Einbindung von Missionaren in die wissenschaftliche Bearbeitung von naturhistorischen Objekten belegt. Mit der Förderung wird die Sammlung erstmalig unter botanischen und kulturhistorischen Aspekten bearbeitet. Gemeinsam mit Historikern wurden dazu aussagekräftige Kriterien bestimmt, zu denen z.B. die Montageform, d.h. wie das Pflanzenmaterial präpariert und auf Papierbögen fixiert wurde und das Vorhandensein von Wasserzeichen gehören. Bisher konnte etwa die Hälfte der Sammlung unter diesen Gesichtspunkten bearbeitet werden. Parallel dazu werden die Belege digitalisiert und nach Abschluss der Datenaufnahme online über die Sammlungsdatenbank JACQ Virtual Herbaria zugänglich gemacht. Weiterführende Informationen

Förderung 2018

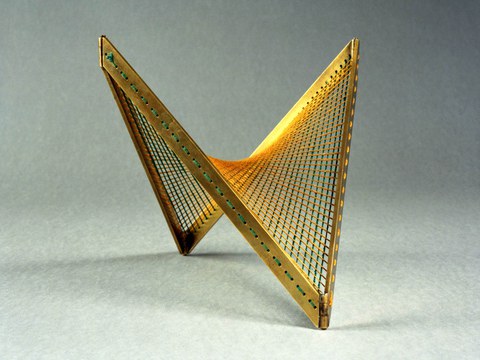

Integration materieller mathematischer Modelle in handlungsorientierte Lehrkonzepte für das Lehramt Mathematik // Sammlung Mathematische Modelle, Fakultät für Mathematik, Institut für Geometrie, Prof. Daniel Lordick, Sammlungsbeauftragter & Institut für Analysis, Prof. Dr. Andrea Hoffkamp, Professur für Didaktik der Mathematik

Die AG Geometrische Modellierung und Visualisierung und die Professur für Didaktik der Mathematik möchten für Studierende des Lehramts Mathematik durch Einbeziehung und Weiterentwicklung der Sammlung Mathematische Modelle innovative und handlungsorientierte Lehrkonzepte entwickeln und evaluieren. Angestrebt wird die dezidierte Nutzung der materiellen mathematischen Modelle für die Lehre und darüber hinaus eine Erweiterung dieser Sammlung. Über die materiellen Modelle soll eine systematische Verbindung von objektbezogener Forschung und handlungsorientierter Didaktik hergestellt werden. Für das Lernen und Lehren von Mathematik ist eine historisch-genetische Herangehensweise besonders wichtig. Dadurch wird aufgezeigt, dass Mathematik eine dynamische Wissenschaft mit einer langen geschichtlichen Entwicklung ist, wie sie sich auf natürliche Weise auch in der historischen Modellsammlung widerspiegelt. Weitere Informationen

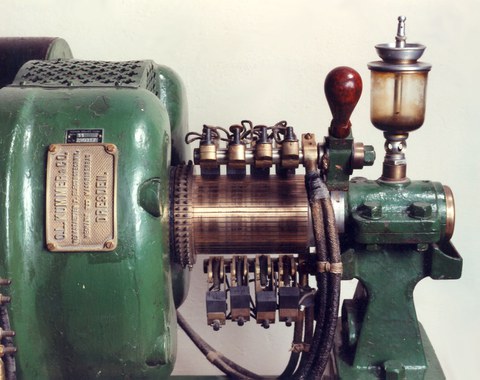

Konzeption einer 3-D-Digitalisierung // Sammlung Historische Elektromaschinen, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Elektrotechnisches Institut, Dr. Nicol Hildebrand

Das Projekt des Elektrotechnischen Instituts zielt darauf ab, 70 elektrische Maschinen der Sammlung „Historische Elektromaschinen“ für Fachleute und Laien mit modernen Medien zugänglich zu machen. Geplant ist eine filmische sowie grafische 3-D-Digitalisierung, die die Exponate sowohl für Lehrveranstaltungen des Instituts als auch für Besucher des Görges-Baus erschließen und gleichzeitig eine bessere Interaktion von Mensch und Ausstellungsobjekt ermöglichen soll. Visualisiert werden sollen drei grundlegende Funktionsprinzipien von Elektromaschinen - Gleichstrom, Drehstrom-Asynchron und Drehstrom-Synchron.

Im Idealfall kann mit diesem Projekt eine Pilotlösung geschaffen werden, die auch für andere Sammlungen der TU Dresden relevant ist.