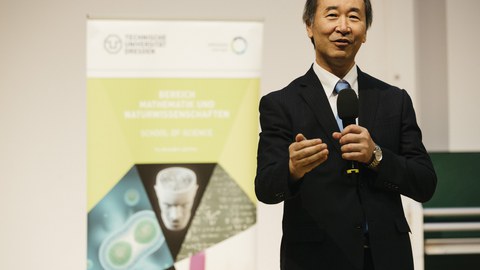

Nobelpreisträger zu Gast an der TU Dresden

Inhaltsverzeichnis

Nobelpreisträger zu Gast an der TU Dresden 2025

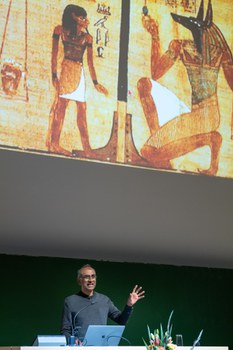

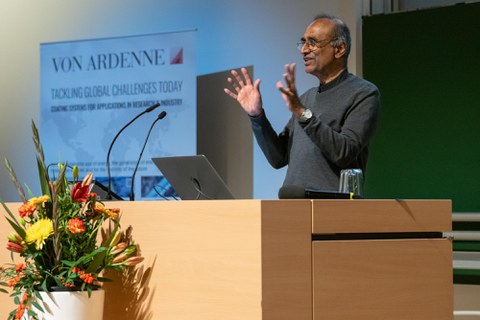

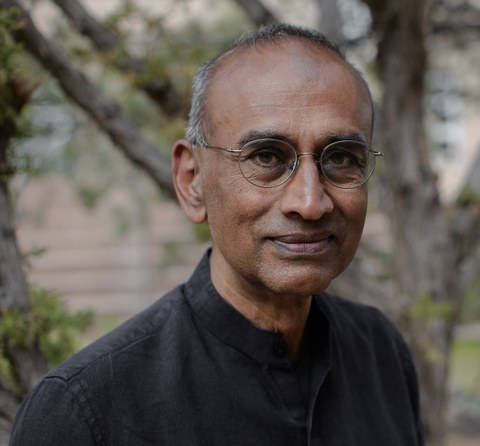

Venkatraman (Venki) Ramakrishnan

Nobelpreis für Chemie 2009 „für die Studien zur Struktur und Funktion des Ribosoms“

Öffentlicher Vortrag: Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality (Vortrag auf Englisch)

Dienstag, 21. Oktober 2025, 19 Uhr

Audimax, TU Dresden

Über Venki Ramakrishnan:

Venki Ramakrishnan bekam 1971 seinen Bachelor-Abschluss in Physik an der Baroda University in Indien und promovierte 1976 in Physik an der Ohio University. Anschließend studierte er zwei Jahre lang Biologie an der University of California in San Diego, bevor er seine Postdoc-Arbeit bei Peter Moore an der Yale University begann. Nach einer langen Karriere in den USA am Brookhaven National Laboratory und an der University of Utah zog er 1999 nach England, wo er als Gruppenleiter am MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge tätig ist. Er erhielt 2009 den Nobelpreis für Chemie und war von 2015 bis 2020 Präsident der Royal Society.

Im Jahr 2000 bestimmte Ramakrishnans Labor die atomare Struktur der 30S-Ribosomenuntereinheit und deren Komplexe mit damit verbundenen Liganden und Antibiotika. Diese Arbeit führte zu Erkenntnissen darüber, wie das Ribosom den genetischen Code „liest“, sowie über die Funktion von Antibiotika. Ramakrishnans Labor analysierte im Anschluss daran hochauflösende Strukturen funktioneller Komplexe des gesamten Ribosoms in verschiedenen Phasen entlang des Translationsweges, was zu Erkenntnissen über seine Rolle bei der Proteinsynthese während der Decodierung, Peptidylübertragung, Translokation und Termination führte. In den letzten zehn Jahren hat sein Labor Kryoelektronenmikroskopie eingesetzt, um die eukaryotische und mitochondriale Translation zu untersuchen, insbesondere die Initiierung der Translation und die Translationsregulation.

Ramakrishnan ist Autor zweier populärer Bücher, "Gene Machine" (2018), einer sehr ehrlichen populären Autobiografie über den Wettlauf um die Struktur des Ribosoms, und zuletzt "Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality" (2024).

Öffentlicher Vortrag: Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality

Das Wissen um das Altern und den Tod hat die menschliche Kultur, einschließlich unserer Religionen, seit wir uns unserer Sterblichkeit bewusst geworden sind, geprägt. Lange Zeit konnten wir nicht viel dagegen tun, aber in den letzten Jahrzehnten hat die Biologie große Fortschritte beim Verständnis der Ursachen des Alterns gemacht und damit erstmals die Möglichkeit eröffnet, in diesen Prozess einzugreifen. Gleichzeitig bedeutet die Kombination aus längerer Lebenserwartung und sinkenden Geburtenraten, dass viele Gesellschaften mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind. Dies hat zu umfangreichen Investitionen in die Alterungsforschung durch Regierungen und die Privatwirtschaft geführt, die größtenteils von Tech-Milliardären finanziert werden, und sowohl zu echten Fortschritten als auch zu einem großen Hype geführt. In diesem Vortrag werde ich einige der wichtigsten Erkenntnisse darüber diskutieren, warum und wie wir altern und sterben, sowie die Aussichten für die Zukunft. Außerdem werde ich kurz auf die möglichen Folgen einer Gesellschaft mit extrem langlebigen Bevölkerungsgruppen eingehen.

Sponsoren

Kontakt

© Nicole Gierig

© Nicole Gierig

Referentin Öffentlichkeitsarbeit

NameNicole Gierig M.A.

Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).