Netzhautbildgebung

Eines der Hauptanwendungsgebiete der optischen Kohärenztomografie ist die nicht invasive Bildgebung des Augenhintergrundes. So erlauben moderne OCT-Geräte eine hochaufgelöste Schnittbilddarstellung der Netzhaut in Echtzeit und stellen damit ein wichtiges klinisches Diagnosewerkzeug für die Erkennung, Einstufung und Nachverfolgung von Augenerkrankungen dar.

Bei der Erforschung der den Augenerkrankungen zugrunde liegende Mechanismen spielen Kleintiermodelle wie Mäuse und Ratten eine wichtige Rolle. Hier ermöglicht eine schonende, nicht invasive Bildgebung mittels OCT zeitliche Verlaufsstudien unter in vivo Bedingungen, um die Entwicklung der Netzhaut bezüglich Krankheitsverlauf und Behandlungserfolg am selben Organismus zu untersuchen. Ein besonders interessanter Modellorganismus ist der Zebrafisch, da er die Fähigkeit besitzt seine Netzhaut nach einer Schädigung annähernd vollständig zu regenerieren und auch die Funktion des Sehens damit wieder zu erlangen.

Die Arbeitsgruppe Klinisches Sensoring und Monitoring entwickelt daher in Kooperation mit anderen biomedizinischen Forschungsabteilungen in Dresden, wie dem Institut für Anatomie und dem Zentrum für regenerative Therapien Dresden (CRTD), anwendungsspezifische OCT-Bildgebungsmethoden zur Untersuchung der Netzhaut und des hinteren Augenabschnitts in Kleintiermodellen. Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit ist ein OCT-System entstanden, welches eine räumliche Auflösung von 1 µm in Gewebe hat und damit bisher unerreichte Detaileinsichten in die Feinstruktur des Augenhintergrundes ermöglicht. Weltweit gibt es nur eine Handvoll vergleichbare Geräte, was dieses System besonders wertvoll für die Forschung grundlegender Mechanismen an lebenden Organismen macht.

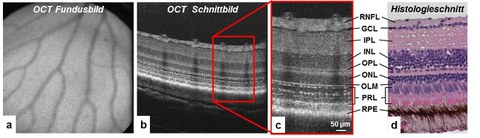

Das Fundusbild (a) erlaubt die Aufsicht auf die Netzhaut, wobei das Blutgefäßgeflecht besonders gut zu erkennen ist. Aufgrund der hohen räumlichen Auflösung des hier eingesetzten OCT Systems von 1 µm im Gewebe lassen sich die einzelnen Schichten im OCT Schnittbild klar unterscheiden. Aufgrund dieser enorm guten Strukturauflösung ist eine genaue Zuordnung und Korrelation zu histologischen Schnitten möglich (c und d). Da die OCT auf nahinfrarotem Licht basiert, lässt sich diese Bildgebungstechnik hervorragend an lebenden Organismen zur differenzierten Untersuchung von Netzhautveränderungen und deren zeitlichen Veränderungen wiederholt einsetzen [1]. Abkürzungserklärung: Pigmentepithelschicht (RPE); Photorezeptorenschicht (PRL); Äußere Grenzmembran (OLM); Äußere Körnerschicht (ONL); Äußere plexiforme Schicht (OPL); Innere Körnerschicht (INL); Innere plexiforme Schicht (IPL); Ganglienzellschicht (GCL); Nervenfaserschicht (RNFL). (1)

Kooperationen

TU Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Anatomie

Zentrum für regenerative Therapien Dresden (CRTD), Dr. Marius Ader

Zentrum für regenerative Therapien Dresden (CRTD), Prof. Dr. Michael Brand

Kontakt

© Julia Walther, KSM

© Julia Walther, KSM

Herr Dr. rer. medic. Christian Schnabel

Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).

Klinisches Sensoring und Monitoring

Klinisches Sensoring und Monitoring

Besuchsadresse:

Medizinisch-Theoretisches Zentrum (MTZ - Haus 91) Fiedlerstraße 42

01307 Dresden

Publikation

A. Weber, S. Hochmann, P. Cimalla, M. Gärtner, V. Kuscha, S. Hans, M. Geffarth, J. Kaslin, E. Koch, M. Brand „Characterization of Light Lesion Paradigms and Optical Coherence Tomography As Tools To Study Adult Retina Regeneration In Zebrafish“, PLOS One 8(11), e80483, (2013)