Dec 19, 2021

Gärten und Musiktheater am Dresdner Hof

PI/Dagmar Möbius

Gartenanlagen als Schauplätze von Musiktheateraufführungen zu Zeiten August des Starken stehen im Mittelpunkt eines Forschungsprojektes. Dabei ist auch die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB ) involviert.

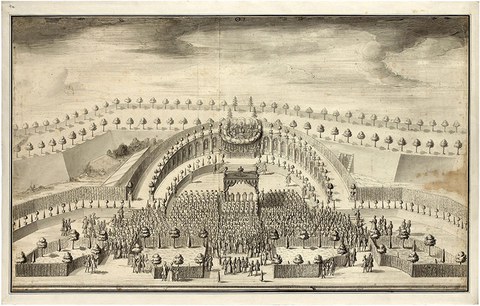

Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Raymond Leplat: „Eröffnungsserenade der Planetenfeste 1719 im Garten des Holländischen Palais in Dresden“, Inv.-Nr. Ca 2013-1/29

Der Musikwissenschaftler Prof. Klaus Pietschmann und der Kunsthistoriker Prof. Matthias Müller von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz forschen ab Januar 2022 zum Wechselverhältnis von Gartenkunst und höfischer Musiktheaterpraxis am frühneuzeitlichen Fürstenhof. Schwerpunkt des mit 550.000 Euro dotierten DFG-Projektes ist der Dresdner Hof. In das Vorhaben „Garten und Musiktheater am Dresdner Hof des 17. und 18. Jahrhunderts: Mediale und funktionale Wechselbeziehungen im Dienste herrschaftlicher Metaphorik und fürstlicher Repräsentation“ sind zwei Doktorandenstellen und eine Postdocstelle involviert.

Zu fürstlicher Repräsentation gehörten aufwändig gestaltete Gartenanlagen und opulent ausgestattete Opern. Forschungsfragen sind beispielsweise: „Wie wurden Gärten im höfischen Umfeld als Aufführungsorte und Klangräume in Szene gesetzt? In welcher Weise wurden Gärten in Text, Musik und Bühnenbild auf der Opernbühne vergegenwärtigt? Welche Strategien verfolgte der Hof bei der medialen Aufbereitung und Verbreitung dieser Ereignisse?“

Vielfältige Formen der gartenkünstlerischen Gestaltung und musiktheatralen Nutzung der Gartenanlagen sowie die Musiktheaterproduktion orientierten sich einst an höchsten internationalen Standards. Weil die Festkultur am kursächsischen Hof gut erforscht ist und Zeitzeugnisse überliefert sind, dient sie als exemplarisches Untersuchungsfeld. Die Forscherinnen und Forscher wollen die Dresdner Situation zudem in gesamteuropäischer Perspektive betrachten.

August der Starke übernahm 1717 das Japanische Palais und brachte hier seine Porzellansammlung unter. Zwei Jahre später veranstaltet er das erste der sogenannten Sieben Planetenfeste anlässlich der Hochzeit seines Sohnes. Seit 2009 findet hier der Palais-Sommer statt, ein eintrittsfreie Festival für Kunst, Kultur und Bildung im Park.

Szenenbeschreibungen in den Dresdner Opernlibretti sollen normdatenbasiert erschlossen, kategorisiert und mit dem umfangreichen Quellenbestand zusammengeführt werden. Dazu gehören Operntextbücher, Partituren, Dekorationsentwürfe, Gartenpläne, Festbeschreibungen und Archivalien. Hierbei arbeiten die Forscher eng mit der SLUB und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zusammen.

Eine begleitende Workshop-Reihe in Kooperation mit der SLUB, der Museumslandschaft Hessen-Kassel und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg ist geplant. „Diese soll den Austausch mit methodischen Ansätzen aus den Bereichen der Gartendenkmalpflege, der Sound Studies sowie der historisch informierten Aufführungspraxis fördern“, so die Mainzer Wissenschaftler.