Zum Holocaust-Gedenktag 27. Januar 2020

Stolpersteine

Im Archiv recherchiert….

Zur Geschichte der deutschen und österreichischen Universitäten und Hochschulen gehört die Erinnerung an die wegen ihrer Herkunft oder aus politischen Gründen entlassenen oder vertriebenen Hochschullehrer und Studenten. In den vergangenen Jahrzehnten wurde auch in den Archiven der hohen Schulen intensiv zu den Opfern des NS-Regimes geforscht. Während die Verfolgungsgeschichte von Victor Klemperer (1881-1960) große und weltweite Publizität erreichte, sind andere Schicksale von jüdischen deutschen Hochschullehrern, wie das gewaltsame Ende des Professors für Bakteriologie und Infektionskrankheiten sowie Erste Hilfe, Heinrich Conradi (1876-1943), weniger oder nicht bekannt. Der lange mit Robert Koch (1843-1910) in wissenschaftlichem Austausch stehende Conradi durfte ab 1934 an der TH Dresden nicht mehr lehren, war seit 1941 zur Zwangsarbeit verpflichtet worden und schließlich 1943 in Gestapohaft in Dresden verstorben. Noch Glück im Unglück hatten der Physikprofessor Rudolf Eduard Lappe (1914-2013), der Historiker und Dokumentar Helmut Eschwege (1913-1992) oder der Ehrensenator Henry Arnhold (1921-2018) als einer der großzügigsten Stifter der TU Dresden und der Paluccahochschule für Tanz. Sie hatten den Holocaust als junge Männer nach rechtzeitiger Flucht und Emigration überlebt und in unterschiedlicher Weise sich als wichtige Zeitzeugen mit dem NS-Regime auseinandergesetzt und letztlich zur Versöhnung beigetragen. Diese Chance hatten andere, ebenfalls eng mit der Hochschule verbundene jüdische Deutsche nicht mehr, wie der künstlerisch und naturwissenschaftlich gleichermaßen begabte Prager Fabrikantensohn Arthur Chitz (1882-1944). Er wurde an der Deutschen Universität Prag nach dem Studium der Naturwissenschaften, der Philosophie und der Musikgeschichte 1905 mit einer Arbeit zur Hofkapelle von Rudolf II. promoviert und arbeitete danach als Aspirant und Violinist am Prager Landestheater.

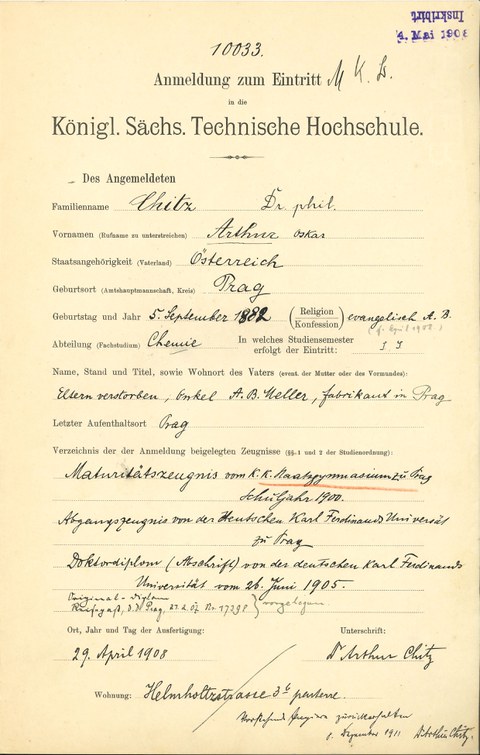

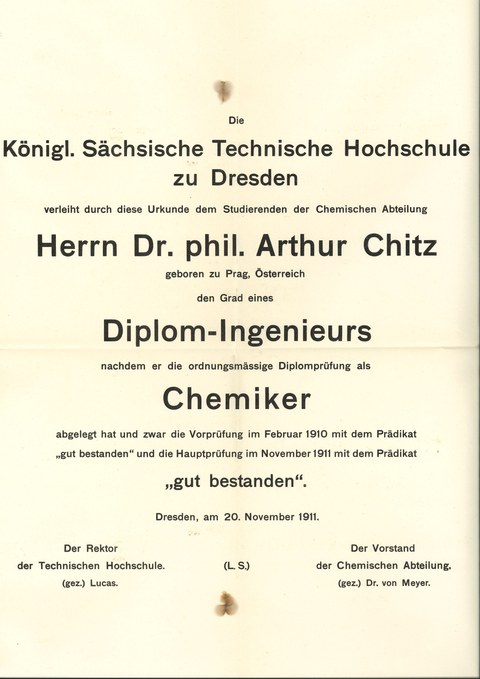

1908 zog der inzwischen verheiratete Musikwissenschaftler und Musiker nach Dresden und nahm noch ein Studium der Chemie auf (Abbildung I), das er Ende 1911 erfolgreich als Diplom-Ingenieur abschloss (Abbildung II). Ab 1914 wirkte er als Dozent für Theorie und Musikgeschichte an der Musikschule von Ernst von Schuch (1846-1914). Ein Jahr später wurde er Korrepetitor am Dresdner Schauspielhaus, im Oktober 1918 übernahm er die Stelle als Musikalischer Leiter des Dresdner Schauspielhauses, das ihn schließlich 1920 zu seinem Musikdirektor beförderte. Er galt als Multitalent, inszenierte gemeinsam mit Erich Ponto, lehrte an der Orchesterschule der Staatskapelle und trat als Pianist und Cembalist auf. 1933 endete abrupt seine Karriere, 1934 wurde er zwangspensioniert, vier Jahre später ins KZ Buchenwald verschleppt, zeitweise wieder frei gelassen, um im Januar 1942 gemeinsam mit seiner Frau ins Ghetto Riga verschleppt zu werden, wo ihre Leben unter nicht geklärten Umständen ausgelöscht wurden. Die Erinnerung wach gehalten haben Sohn und Tochter des Ehepaars Chitz, die rechtzeitig über die Tschechoslowakei, Frankreich und China emigrierten, so ihr Leben retteten und in den USA ihr Lebensglück fanden. Sohn Hermann Ernst Sheets hatte bis 1934 gleichfalls an der TH Dresden studiert. In seiner Wahlheimat USA war er später ein erfolgreicher Naturwissenschaftler. An das Schicksal der Familie erinnern die vier Stolpersteine (Abbildung III) vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Chitz auf der Helmholtzstraße 3 b gegenüber dem Gebäude des ehemaligen Landgerichts, einem heute zur Universität gehörenden Gebäudekomplex.

Dr. Matthias Lienert

Abbildung I

Abbildung II