Triff die Koryphäe unter der Konifere

Nadelbäume als Baum der Erkenntnis? An ausgewählten Sonntagen im Sommer gibt es unter den Koniferen im Botanischen Garten Einiges über innovative Forschung, ungelöste Probleme und den langen Weg zu neuen Antworten zu erfahren. Kommen Sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TU Dresden ins Gespräch und stellen Sie Ihre Fragen!

Sie sind Wissenschaftler*in an der TU Dresden und hätten Lust ihr spannendes Forschungsgebiet einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen? Schreiben Sie uns gern an bot.garten@tu-dresden.de.

Unsere geplanten Veranstaltungstermine sind 2026: 7. Juni, 19. Juli, 23. August, 6. September jeweils 15:30 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe gibt es hier.

Mitschnitte der vergangenen Veranstaltungen finden Sie unten sowie auf den gängigen Podcast-Portalen, wie Spotify.

Inhaltsverzeichnis

- Waldbrände mit Satelliten erforschen und vermeiden - JProf. Dr. Matthias Forkel

- Die Macht der Kunst: Sri Lankas Neuanfang nach 26 Jahren Bürgerkrieg - Prof. Dr. phil. habil. Stefan Horlacher

- Der Duft des Textes: Gerüche in der antiken Literatur - JProf. Dr. Mario Baumann

- Grundwasser und Wald - Prof. Dr. Andreas Hartmann

- CampusAcker: Bildung für Nachhaltige Entwicklung - Prof. Dr. Jana Markert und Dr. Simone Reutemann

- Das neue Bauen: Chance und Notwendigkeit - Prof. Dr.-Ing. Manfred Curbach

- Mögliche Zukünfte gemeinsam entwickeln- Professor Dr.-Ing. Jens Krzywinski

- Lebende Arzneimittel - Dr. med. Torsten Tonn

- Alte Bäume als Lebensräume - Dr. Sebastian Dittrich

- Wie theoretische Physik hilft Mobilität zu verstehen - Dr. Malte Schröder

- Bestäubungsökologie - Dr. Katharina Stein

- Das Quantenpendel - Prof. Michael Kobel

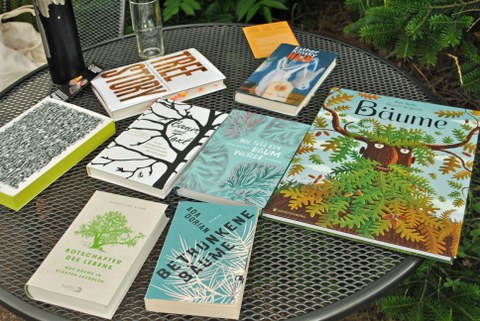

- Bäume in der Literatur - Dr. Solvejg Nitzke

Waldbrände mit Satelliten erforschen und vermeiden - JProf. Dr. Matthias Forkel

Mit zunehmender Sommertrockenheit als Folge der Klimakrise nehmen Waldbrände auch in unseren Breiten zu. Doch wie können Satelliten bei der Untersuchung solcher Brandflächen Aufschluss über Brandursachen und die Vermeidung von Waldbränden geben? Prof. Matthias Forkel von der Juniorprofessur für Umweltfernerkundung der TU Dresden gibt Antwort auf diese und weitere Fragen.

Transkription der Audioaufnahme:

Moderation, Caroline Fuhr: So, dann auch noch mal von mir: Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind, so zahlreich. Und danke auch an Sie, Herr Prof. Dr. Forkel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute sich hier mit eurem, mit Ihrem Forschungsthema uns mal ein bisschen erleuchten.

Prof. Dr. Matthias Forkel: Vielen Dank für die Einladung.

Moderation: Sehr gerne. So das Titel, der Titel heute ist „Waldbrände mit Satelliten erforschen und vermeiden“. Und das Thema Waldbrand ist ja, ich denke, das wissen sie alle recht relevant. Man hört das immer häufiger in den Nachrichten. Wir hören Dinge aus den USA, aus Spanien, aus Frankreich und immer häufiger jetzt natürlich auch aus Deutschland. Diejenigen von Ihnen, die hier wohnen, haben sicher auch mitbekommen, dass ab und zu schon mal die Fenster geschlossen bleiben mussten, weil eben sehr viel aus den Waldbränden hierhergezogen ist. Das heißt unglaublich relevantes Thema und umso cooler, dass Sie heute da sind und uns dann mal ein paar Einblicke geben. Sie sind Professor für Umweltfernerkundung hier an der TU Dresden und ein Schwerpunkt liegt bei Ihnen so ein bisschen auf dem technischen Aspekt, auf der Arbeit mit den Satelliten und der andere eben im Methodischen, wie man dann, was man dann mit den Daten macht, wie man damit Ökosysteme versteht und vielleicht auch Klimaentwicklungen beobachten kann. Und ich würde den Titel mal so ein bisschen dreiteilen, weil ich mit dem mal angeguckt und gesehen: Thema eins „Waldbrände“, Thema zwei „mit Satelliten erforschen“, Thema drei „vermeiden“. Was ich mit am spannendsten finde und auf jeden Fall, da gehen wir dann auch noch drauf ein. Aber ich würde mal mit dem Thema Waldbrände allgemein anfangen und sie fragen, warum sie sich explizit mit Waldbränden beschäftigen.

Prof. Dr. Forkel: Warum explizit mit Waldbränden? Ich mache das schon lang. Also das erste Mal mit dem Thema Waldbrände bin ich in Kontakt gekommen tatsächlich während meines Studiums, als ich ein Praktikum gemacht habe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ganz normal ein studentisches Praktikum. Und da hat mir die Betreuerin vorgeschlagen, untersuch doch mal was zum Thema Waldbrände. Und seitdem bin ich mit diesem Thema irgendwie hängengeblieben, habe das in meiner Masterarbeit gemacht, in der Promotion und nach der Promotion auch noch. Und jetzt immer noch. Ähm, ja. Ich finde das, also es ist eine persönliche Motivation. Ja, ich finde das sehr spannend das Thema. Es ist vor 15 Jahren ein sehr Nischenthema gewesen im deutschsprachigen, eigentlich auch im europäischen Raum. Es hat kaum jemand untersucht. Es gab da viel Forschung dazu in USA, in Kanada, in Australien, also in Ländern, wo es Waldbrände schon länger gibt. Aber in Mitteleuropa gab es ganz wenige Professuren, die sich damit überhaupt beschäftigt haben. Genau. Und ja, ich habe mich halt sehr aus der fernerkundlichen Sicht dafür interessiert. Also was kann man aus Satellitendaten über Waldbrände überhaupt erfahren? Und eigentlich diese globale Erforschung von Waldbränden war auch erst mit der Entwicklung von Satellitensystemen möglich, weil diese erst ermöglichen, überhaupt Waldbrände großflächig zu erkennen und zu quantifizieren. Vorher, als es noch keine Satellitensysteme gab, hat man mal im Wald in der Nachbarschaft einen Waldbrand gesehen, aber man hatte nicht wirklich eine Information darüber, was ist denn das Ausmaß von Waldbränden in Deutschland, in Europa oder sogar weltweit? Also erst die Entwicklung von Satellitensystemen in den letzten 30, 40 Jahren hat eigentlich so eine weltweite Erforschung von Waldbränden ermöglicht.

Moderation: Können Sie noch mal kurz für uns zusammenfassen, was so das Verheerende an Waldbränden ist, also auf welchen Ebenen die auch wirken?

Prof. Dr. Forkel: Na ja, Waldbrand ist nicht gleich Waldbrand. Also wir reden in Deutschland immer von Waldbränden, aber, wenn man in andere Teile der Welt schaut, dann müsste man auch eigentlich sagen, es sind Savannenbrände, es sind Graslandbrände, es sind Torfbrände. Also manchmal sagt man allgemein in der Wissenschaft es sind Vegetationsbrände oder Vegetationsfeuer. Dieser Begriff hat sich in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht so etabliert. Da redet man von Waldbränden. Aber eigentlich meint man in der Forschung in der Regel mehr. Und wenn man sich zum Beispiel Brände in Savannen anschaut, dann kann man gar nicht sagen, dass die dort verheerend sind, sondern sind eigentlich Teil des natürlichen Ökosystems. Savannen brennen regelmäßig, es erneuert sich damit das Gras. Bestimmte Pflanzen können überhaupt erst austreiben nach so einem Brand. Also dort würde man nicht sagen, dass das was Verheerendes ist. Waldbrände werden erst verheerend, wenn sie auftreten in Regionen, wo sie eigentlich nicht normalerweise auftreten oder wenn sie viel häufiger auftreten als normalerweise. Wenn man sich also zum Beispiel Waldbrände in Deutschland anschaut, da könnte man schon sagen, ist es eher verheerend, weil normalerweise in Wäldern in Mitteleuropa keine Waldbrände auftreten, normalerweise. Wenn diese Waldbrände eher schwache Waldbrände sind, sind die nicht unbedingt verheerend. Da brennt vielleicht ein bisschen von der Streuschicht ab. Trockene Nadeln, trockene Blätter am Boden. Aber es beeinflusst nicht unbedingt den Wald. Erst wenn das Feuer eine gewisse Intensität erreicht, also mit einer starken Energie brennt, viel Hitze freisetzt und vielleicht komplett diese Streuschicht aufbrennt und vielleicht sogar bis in den Boden hinein brennt und so heiß wird, dass die Bäume auch beeinflusst werden und dann vielleicht nicht unmittelbar beim Waldbrand verbrennen, aber durch die Hitzeeinwirkung nach dem Waldbrand absterben, dann würde man sagen, war dieser Waldbrand verheerend für das Ökosystem. Und dann im nächsten Schritt, wenn der Waldbrand natürlich so intensiv und so schnell wird, dass er auch Siedlungsgebiete beeinflusst, wie wir es jetzt ja oft in den Nachrichten sehen, aus dem Mittelmeerraum oder aus dem Südwesten der USA, aus Kalifornien, dass im Prinzip Siedlungsgebiete auch betroffen werden, Häuser abbrennen, dann ist der Waldbrand natürlich auch verheerend für die Menschen.

Moderation: Also von meiner Perspektive aus wirkt es so, als würden sich Waldbrände oder das Phänomen Waldbrand oder Vegetationsbrand weltweit vermehren. Ist dem so?

Prof. Dr. Forkel: Die Antwort darauf ist ziemlich schwierig. Also man könnte Waldbrände, wenn man das sagt, ja. Wie viele Waldbrände gibt es weltweit? Was man dann häufig macht ist, man schaut sich an, was ist weltweit die gesamte verbrannte Fläche pro Jahr? Die Informationen bekommt man aus Satellitendaten und wenn man diese Satellitendaten sich über die letzten 20, 25 Jahre anschaut, dann sieht man, dass weltweit diese Brandfläche sogar zurückgeht. Also es brennt weniger. Und das ist sehr überraschend, weil wir in den Medien natürlich immer sehen, diese Feuer in Kalifornien, in Portugal, Spanien, Griechenland oder auch bei uns. Also man bekommt einen ganz anderen Eindruck. Da muss man sich aber diese Daten, die man da hat, viel genauer anschauen. Warum gibt es denn diesen Rückgang weltweit in den Waldbränden? Und das kommt vor allem dieses Signal aus den Savannen in Afrika. Also weltweit die größten Brandflächen treten auf in den Savannen in Afrika, in Südamerika oder Nordaustralien. Und dort geht tatsächlich über die letzten 25 Jahre die Brandfläche zurück. Es brennt weniger und die Brände werden auch kleiner. Und das beeinflusst diese gesamte Brandfläche so weit, weltweit so weit, dass man eigentlich einen Rückgang sieht. Wenn man sich dann aber andere Regionen anschaut, eben wie Nordamerika, Kanada und Sibirien. Dort sieht man dann eine Zunahme der Waldbrände. Also es brennt in den Regionen mehr, es treten mehr Feuer auf. Wenn man sich Mitteleuropa anschaut, ist es noch ein bisschen komplizierter. Wir hatten in den letzten Jahren 2018, 19, 22, voraussichtlich dieses Jahr auch wieder, relativ große Waldbrände in Deutschland oder auch in Tschechien, in Polen. Die hatten wir die letzten 20 Jahre nicht in dem Ausmaß. Aber tatsächlich in den 80er und 90er Jahren hatte man ähnlich große Waldbrände und noch viel größere Waldbrände sogar in den 50er und 60er Jahren. Das heißt, in Mitteleuropa sieht man eigentlich seit den 50er und 60er Jahren auch einen Rückgang der Anzahl und der Größe von Waldbränden. Das war dann auf einem Minimum in den 90er und 2000er Jahren. Und tatsächlich in den letzten Jahren sieht man wieder große Waldbrände, wie wir sie schon vor Jahrzehnten hatten. Warum das so ist, das ist auch noch mal eine ganz interessante Frage. Aber die Fragen stellen Sie ja, nicht ich.

Moderation: Aber, wenn Sie möchten, können Sie die direkt beantworten.

Prof. Dr. Forkel: Genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Mitteleuropa viele Wälder eigentlich nicht besonders gepflegt, weil man halt während des Krieges nicht dafür die Zeit hatte, um sich um den Wald zu kümmern. Und dann in den 50er Jahren wurden viele Wälder neu angepflanzt, vor allem in Norddeutschland oder in Polen mit Kiefern. Junge Kiefern stehen in der Regel sehr dicht, haben die Äste auch bisher unten, und wenn dort ein Waldbrand auftritt, kann dieser Waldbrand sich relativ schnell ausbreiten von einem jungen Kiefernbaum zum nächsten und dabei auch eine große Energie freisetzen und sehr stark werden. Mit der Zeit wachsen die Kiefern, die werden älter, der Wald wird durchforstet, es werden also einzelne Bäume herausgenommen. Es bleiben nur noch größere stehen, damit man halt mehr Holz produzieren kann. Und damit reduziert sich auch so ein bisschen diese Waldbrandgefahr, weil wenn ein Feuer auftritt, es nur noch am Boden brennt und in der Regel nicht mehr bis in die Baumkronen hinein brennt. Also das ist ein Faktor, warum dann in den 60er, 70er und 80er Jahren es in Mitteleuropa weniger Waldbrände gab, weil einfach diese Kiefernwälder älter geworden sind. Ein anderer Faktor ist, insbesondere in Polen und auch in Ostdeutschland, in der DDR wurde das Waldbrandmonitoring, die Vorbeugung verbessert. Jetzt sind wir eigentlich schon beim dritten Teil. Ich könnte das jetzt aussparen für zu Ende. Wie Sie möchten oder ich sage es jetzt.

Moderation: Dann sagen Sie es einfach.

Prof. Dr. Forkel: Dann sage ich es einfach jetzt. Ja. Genau. Also, es wurden in den 70er und 80er Jahren in der DDR ein Monitoringsystem eingeführt für Waldbrände. Sie haben es vielleicht gesehen, in Brandenburg stehen manchmal im Wald solche Türme. Das sind die Feuerwachtürme. Die wurden eigentlich schon um 1900 erfunden, in der Lausitz. Die waren lange Zeit bemannt. Also im Sommer bei den heißen und trockenen Perioden saß da eine Person obendrauf und hat geschaut, ob es irgendwo Rauchentwicklung gibt. Und da kann man dann im Prinzip feststellen aus der Richtung, man hat so ein Netzwerk von Türmen, wo trat der Waldbrand auf? Und dieses System dieser Feuerwachtürme wurde dann in den 60er und 70er Jahren eigentlich in ganz, in den Kiefernwäldern in Nordostdeutschland und auch in Polen ausgebaut. Das heißt, man konnte Waldbrände viel schneller entdecken. Es kam dann hinzu, auch der Wetterdienst hat ja im Prinzip die Waldbrandgefahr berechnet. Sie kennen vielleicht alle dieses Eichhörnchen manchmal in den Wäldern, wo dann die Waldbrandwarnstufe steht. Das ist eine Erfindung aus der DDR, die in den 70er Jahren eingeführt wurde. Vom Wetterdienst wurde diese Waldbrandgefahr berechnet. Es wurde intensiv in den Schulen unterrichtet über die Waldbrandgefahr. Das heißt, es wurde ein Bewusstsein geschaffen. Und das sind alles Faktoren, die zu einem Rückgang dieser Waldbrände geführt hat.

Moderation: Danke. Ich würde jetzt erstmal mit dem Thema zwei weitermachen und wir schließen dann später wieder auf. Mit Satelliten erforschen – bezieht sich erstmal generell gefragt Umweltfernkunde hauptsächlich auf die Arbeit mit Satelliten oder wird da auch noch andere Technik genutzt?

Prof. Dr. Forkel: Also Fernerkundung ist eigentlich die Beobachtung der Erde mit elektromagnetischer Strahlung und mit verschiedenen Sensorsystemen. Also elektromagnetische Strahlung heißt wir nutzen zum Beispiel das Licht, wir nutzen infrarote Strahlung oder wir nutzen Mikrowellen, um etwas zu messen, um etwas zu beobachten. Und diese Sensoren können auf Satelliten sein. Die können aber auch auf Flugzeugen sein, oder die können auf Drohnen sein. Ja, das würde man alles als Fernerkundungssysteme bezeichnen. Wir arbeiten in der Regel mit Satelliten-Systemen, aber auch Kollegen von uns an der TU Dresden die arbeiten mit Drohnen-Systemen und andere arbeiten mehr mit flugzeugbasierten Systemen. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Sie sehen hier, ich kann es dann auch rumgeben, ein Satellitenbild von einem Waldbrand in Australien im Jahr 2020. Da gab es ja diesen schwarzen Sommer in Australien. Also sprich, das war bei uns Weihnachten 2019, 2020. Und was Sie auf diesem Satellitenbild erkennen können, ist ja tatsächlich, wo gerade die Waldbrände brennen, also die Feuerfront. Das sind diese rot, gelb, orangenen Farben. Und sie sehen auch diese Rauchwolken. Also was man mit Satelliten da erkennen kann, ist einerseits Feuer, die gerade brennen. Aus diesen Farben kann man ableiten wie intensiv ist der Waldbrand, mit welcher Temperatur brennt er? Und im Prinzip mit anderen Satellitensystemen könnte man auch quantifizieren diese Rauchwolken aus was sind die denn zusammengesetzt? Also zum Beispiel wie viel Kohlenmonoxid ist da drin, wie viel Stickoxide, wie viel Methan, wie viel Feinstaub wird freigesetzt? Genau. Ich fange mal hier an! Sie können sich das anschauen und dann weitergeben. Ich habe auch ein weiteres Bild noch mit. Ja, mit Satellitensystemen kann man wie auf dem ersten Bild so einen einzelnen Waldbrand beobachten. Aber wir können im Prinzip ja auch ganze Kontinente beobachten. Hier sehen Sie Südamerika. Das ist auch im Jahr 2020. Und Sie sehen hier auch diese gelb orangenen Flecken überall. Das sind Waldbrände, die im Jahr 2020 in Südamerika, also südlich des Amazonasregenwaldes, aufgetreten sind. Und hier oben habe ich auch noch mal hingeschrieben, was das Ausmaß von diesen Waldbränden hier war. Also im Jahr 2020 wurden bei diesen Waldbränden etwa 91.000 Quadratkilometer Fläche verbrannt im Amazonasgebiet. Das muss man sich vorstellen. Das ist etwa fünf Mal die Landesfläche von Sachsen komplett abgebrannt und es wurden etwa freigesetzt 370 Millionen Tonnen, also 370 Millionen Tonnen Biomasse wurde verbrannt, die dann entweder in die Atmosphäre emittiert wird oder auch als Holzkohle verbleibt. 370 Millionen Tonnen. Stellen Sie sich vor, so ein Kleinwagen wiegt eine Tonne, so ein Kleinwagen, also 370 Millionen Kleinwagen an Masse wurden da verbrannt. Genau. Ich habe noch eine Abbildung. Ja, man kann sich dann mit Satellitensystemen anschauen erstmal wo brennt es, wie intensiv brennt es? Man kann sich anschauen, was für Gase werden da freigesetzt? Man kann sich aber natürlich auch anschauen: Was brennt denn da eigentlich? Also diese Karte zeigt auch Waldbrände im Jahr 2020 im Amazonasregenwald und hier sind in verschiedenen Farben dargestellt, ja verschiedene Brandtypen. Also in Gelb: es haben zum Beispiel Savannen und Grasländer gebrannt. In Blau: das waren eher landwirtschaftliche Flächen. In Grün: Wälder. Und Rot: das sind solche Waldbrände, wo im Prinzip der Regenwald abgeholzt wird. Wenn man sich das flächenmäßig anschaut, dann sieht man ja in der Amazonasregion in Südamerika die meisten Brände, die da auftreten, sind Savannenbrände. Aber was verbrannt wird an Biomasse, kommt in der Regel von Waldbränden oder halt von diesen Abholzungsbränden des tropischen Regenwaldes. So gebe ich dir auch mal weiter. Genau. Die anderen Abbildungen gebe ich später weiter. Da kommen wir vielleicht noch dazu.

Moderation: Das heißt, was bekommen Sie an Daten? Bekommen Sie Bilder und dann Tabellen oder wie sieht das dann aus?

Prof. Dr. Forkel: Also ganz unterschiedlich. Wir bekommen zum Teil Satellitenbilder, Aufnahmen, die wir selbst auswerten, wo wir dann also zum Beispiel versuchen, erst mal aus den Bildern zu extrahieren, was ist die abgebrannte Fläche? Weil auf so einem Bild sieht man ja eine Mischung an allen möglichen. Man sieht da die Wälder, man sieht die Städte, man sieht Gewässer, man sieht ist es grün oder weniger grün und man sieht zum Beispiel eine verbrannte Fläche. Ja, das könnten wir, wenn wir auf das Bild schauen, relativ schnell sehen, dass es irgendwo eine verbrannte Fläche gibt. Aber wenn man diese Fläche berechnen will, wie groß die ist, muss man die erst mal extrahieren. Das heißt, früher wurde das gemacht, indem jemand sich diese Bilder angeschaut hat, im Prinzip manuell visuell ausgewertet hat. Heute macht das niemand mehr manuell, sondern das passiert mit Computeralgorithmen. Das heißt, da haben wir verschiedene Methoden, um dann so eine Brandfläche zu extrahieren und können dann berechnen zum Beispiel wie groß ist die Fläche? Und wenn wir jetzt Bilder nehmen aus verschiedenen Zeitpunkten, verschiedenen Jahren und jedes Mal diese Brandfläche extrahieren, im Prinzip, dann können wir Tabellen erstellen, um so eine Statistik zu bekommen über die Größe der Brandflächen. Zum Teil nutzen wir aber auch andere Daten von Satellitensystemen, die schon vorher von jemand anderes ausgewertet wurden. Also es gibt zum Beispiel Satellitensysteme, die messen die Energieemissionen aus Waldbränden. Und da gibt es zum Beispiel durch die NASA, also die amerikanische Weltraumbehörde oder auch durch die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, schon fertige Algorithmen, die dann die Informationen bereitstellen, wo traten Feuer auf und wie intensiv war das? Das heißt, da präzisieren wir gar nicht mehr selbst so viel von den Daten, sondern nutzen die vorhandenen Daten und werten diese aus.

Moderation: Okay, ich habe das Thema auch in meinem Bekanntenkreis ein bisschen herumgereicht und die meisten haben bei dem Wort vermeiden gestutzt. Haben, können Sie das kurz erklären, wie man quasi mit diesen Daten Waldbrände vermeiden kann?

Prof. Dr. Forkel: Also das Vermeiden ist natürlich ein bisschen überspitzt, ja. Weil die meisten Waldbrände entstehen weltweit durch menschliche Ursachen. Ja, man sagt weltweit 70 % der Brände sind menschgemacht. Hier in Mitteleuropa, in Deutschland sind es über 90 %, 95 % der Brände sind menschgemacht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann natürlich Brandstiftung sein, das kann Unachtsamkeit sein. Also Leute machen Lagerfeuer und denken nicht wirklich nach, dass das einen Effekt haben könnte. Was wir auch vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, in Deutschland und Mitteleuropa Probleme haben, sind landwirtschaftliche Maschinen, die in Brand geraten, zum Beispiel bei der Ernte und dann ein Feldbrand verursachen. Es gab auch in Schweden Untersuchungen, was die größten Ursachen für Waldbrände sind. Und da sind es tatsächlich forstliche Maschinen, also solche Harvester, die einfach bei hohen Temperaturen und dann tritt ein Steinschlag auf, auch so ein Funkenflug verursachen können und dann auch einen Waldbrand verursachen können. Das heißt, die Ursachen für Waldbrände sind zwar menschgemacht, aber das muss nicht immer heißen jemand zündet den Wald an, sondern es können auch einfach Unfälle sein. Das heißt, das können wir jetzt nicht wirklich mit Satelliten vermeiden. Ja, aber was wir machen können, ist wir können im Prinzip Informationen liefern darüber, wo ist denn die Waldbrandgefahr oder das -risiko relativ hoch? Das heißt, wir können zum Beispiel mit Satelliten natürlich nicht nur sehen, wo tritt gerade ein Waldbrand auf, sondern wir können auch sehen, wie sieht denn der Wald aus vor so einem Waldbrand? Also wir können kartieren, wo gibt es Laubwälder, wo gibt es Nadelwälder? Wir versuchen zu kartieren, was wächst denn am Boden? Wobei das relativ schwierig ist. Also ist das jetzt eine sehr dichte Vegetation? Gibt es da Büsche im Unterwuchs oder ist das frei? Und daraus kann man dann abschätzen, was ist denn die Gefahr, dass dort ein Waldbrand auftritt? Und wie würde sich denn der Waldbrand verhalten? Das heißt, das ist das eine. Wir können diese Vegetation kartieren und wie waldbrandanfällig ist die? Und zum anderen könnten wir, können wir natürlich auch kartieren, was ist denn gerade der Zustand der Vegetation? Also sind die Wälder trocken, sind die Wälder feucht? Aus Satellitensystemen können wir von oben ja auch sehen, ob ein Wald frisch und grün aussieht, das heißt relativ feucht ist oder ob er eher so gelb verfärbt ist, das heißt relativ trocken ist. Und daraus können wir dann abschätzen, was ist der Feuchtegehalt in der Vegetation, in den Blättern, in den Büschen? Und das dient als Information auch für die Waldbrandgefahr. So was Ähnliches berechnet ja der Deutsche Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst berechnet den Waldbrandindex, den Waldbrandgefahrenindex, der im Prinzip eine Aussage darübermacht: Wie trocken ist das Streumaterial, wie hoch sind die Temperaturen, wie stark ist der Wind? Und daraus wird dann am Ende diese Waldbrandstufe berechnet. Das heißt, wenn wir diese Informationen haben und dann zum Beispiel sehen entweder vom Wetterdienst aus Wetterdaten oder aus Satellitendaten, wir haben gerade eine ganz hohe Waldbrandgefahr in einem bestimmten Waldbrandgebiet, dann können wir die Informationen natürlich weitergeben an Forstbehörden. In Sachsen ist es so der Deutsche Wetterdienst gibt den Waldbrandindex weiter an den Sachsenforst und dann weiter an die Landkreise und Gemeinden. Die geben dann die Waldbrandgefahrenstufe raus und können dann entscheiden, was sie machen, zum Beispiel den Wald schließen oder im Nationalpark nächtliches Betretungsverbot ausrufen. Das heißt, damit würde man verhindern, dass Leute in den Wald gehen und möglicherweise unbewusst ein Feuer verursachen. Das heißt, wir bieten Informationen, die genutzt werden können, um solche Maßnahmen dann zu ergreifen. Was wir sicherlich nicht machen können, wenn jemand vorsätzlich den Wald in Flammen setzen will. Also ich meine, dann kann man den Wald schließen, aber dann hat man trotzdem keine Chance. Ja.

Moderation: Wie würden Sie das Management von Waldbränden hier in Deutschland momentan einschätzen? Gibt es da Luft nach oben? Läuft das schon ganz gut?

Prof. Dr. Forkel: Das hängt sehr davon ab, wo man ist in Deutschland. Also das wird überall anders gemanagt. Ja, im Prinzip was die jeweilige Gemeinde oder ein Landkreis mit der Information der Waldbrandgefahrenstufe macht, hängt eigentlich davon sehr ab, wer in dem jeweiligen Landkreis dafür zuständig ist und ob der Landkreis schon Erfahrung mit Waldbränden hatte. Also in Teilen Deutschlands, die bekommen diese Waldbrandgefahrenstufe und da wird dann keine Konsequenz gezogen, weil es hat dort nie gebrannt. Ja, und dann gibt es Regionen in Deutschland, Landkreise, da weiß man natürlich, Brandenburg, Nordsachsen, bei Waldbrandgefahrenstufe ziehen wir hier eine Konsequenz. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt in Deutschland ein einheitliches Muster oder Verfahren, wie man damit umgeht, sondern das ist regional, lokal sehr, sehr anders. Insgesamt würde ich einschätzen, Brandenburg und Nordsachsen hat da durchaus aufgrund der Erfahrung der größeren Waldbrände in diesen Kiefernwäldern auf den trockenen Böden viel Erfahrung und ist auch am weitesten, auch Sachsen-Anhalt, zum Teil Niedersachsen. Es gibt in Brandenburg ja ein Monitoring Center, oder? Ich weiß gar nicht, mir fehlt genau jetzt der Name. Louis, du weißt, wie heißt das? Auf jeden Fall laufen da die Informationen zusammen von den Feuerwachtürmen. Da sitzen im Prinzip die Leute vor einer Monitorwand und sehen die Informationen von diesen verschiedenen Feuerwachtürmen. Die fließt dort automatisch ein. Und dann sehen die: Aha, hier wurde was detektiert und die da sitzen ja Personen 24 Stunden in dem Lagezentrum und schätzen dann aufgrund der Kameraaufnahmen ein, hier gibt es einen Waldbrand. Und dann, ja, wenn es schnell geht, innerhalb von sieben Minuten ist die Feuerwehr da. Also das ist wahnsinnig schnell, in Brandenburg und Nordsachsen. In anderen Teilen Deutschlands hat man null Erfahrung mit Waldbränden und da gibt es sowas überhaupt nicht.

Moderation: Sollte es das da geben?

Prof. Dr. Forkel: In der Zukunft ja. Ja, also manche Leute sagen in Deutschland Waldbrand ist nicht wirklich was, worum man sich kümmern muss, weil Deutschland ist gut aufgestellt. Ich würde sagen ja. Einige Teile in Deutschland ja, aber nicht alle. Es gibt ja Teile in Hessen, Nordrhein-Westfalen, die hatten nie Waldbrände. Und in den letzten Jahren haben sie festgestellt: Oh, das wird bei uns ein Thema, jetzt gibt es bei uns auch Waldbrände. Und es gibt jetzt in ganz vielen Bundesländern im Prinzip ja Initiativen in der Forschung, in der Verwaltung, die sagen, wir müssen uns irgendwie besser aufstellen und besser vorbereiten. Und eigentlich müssen wir noch ganz viel lernen, wie man Waldbrände überhaupt erkennt, wie man die denn vorbeugen kann. Wir müssen im Prinzip auch unseren Feuerwehren sagen: Wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie geht ihr so einen Waldbrandeinsatz überhaupt an? Weil die meisten Feuerwehren, die meisten freiwilligen Feuerwehren in Deutschland wurden nie dafür ausgebildet, einen Waldbrand zu bekämpfen. Und die gehen dann zu einem Waldbrand im Prinzip mehr oder weniger in der gleichen Ausrüstung, wie sie ein Fahrzeug- oder Gebäudebrand bekämpfen würden. Und stellen dann fest, es ist viel zu heiß in der Ausrüstung, ich bin viel zu unbeweglich. Ja, mit dieser Schutzausrüstung, mit der ich einen Gebäudebrand bekämpfen kann, kann ich nicht durchs Gelände, durch den Wald laufen. Und da gibt es, also da müssen auch im Prinzip viele Feuerwehren, die bisher dieses Problem noch nicht hatten, tatsächlich lernen und auch Kurse und Ausbildungen entwickeln, um sich in Zukunft da darauf vorzubereiten.

Moderation: Also Sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass es in Zukunft mehr dieser Waldbrände geben wird.

Prof. Dr. Forkel: Genau. Genau. Also man sieht das. Naja, der Hauptgrund ist, aufgrund des Klimawandels steigen die Temperaturen an und grundsätzlich ja, das ist Physik, steigende Temperaturen heißt, es kann grundsätzlich mehr Wasser in der Luft gespeichert werden. Das heißt, diese trockene Atmosphäre bei hohen Temperaturen zieht im Prinzip mehr Wasser aus der Streu oder aus kleinem Holz, aus Holz, aus der Vegetation heraus. Das heißt, die Vegetation trocknet mehr aus und damit steigt rein von den Wetterbedingungen die Waldbrandgefahr.

Und Ja, wenn man Klimadaten sich anschaut aus den letzten 30, 40, 50 Jahren, sieht man, dass weltweit die Waldbrandgefahr zunimmt, überall, eben aufgrund der Temperaturanstiege. Und wenn man sich dann Klimamodelle anschaut, dann sieht man, dass auch das im Prinzip weltweit auch diese Waldbrandgefahr aufgrund des Klimawandels zunimmt. Und was interessant ist, wenn man das für Europa auswertet, diese Klimamodelle, dann sieht man tatsächlich, dass die größten Anstiege der Waldbrandgefahr in Europa in den Mittelgebirgsregionen in Mitteleuropa auftreten, also bei uns Erzgebirge, Lausitzer Gebirge, Riesengebirge, Alpenraum. Dort erwartet man wirklich die größten Anstiege der Waldbrandgefahr aufgrund des Klimawandels. Das heißt dann ja natürlich noch nicht, dass es auch brennt. Ja, ob es dann brennt, hängt davon ab, ob ein Feuer entsteht und auch davon, wie die Vegetation zusammengesetzt ist.

Ja, das ist ein großes Stellrad. Grundsätzlich sagt man oder weiß man, dass Nadelwälder brandgefährdeter sind. Also die Konifere, unter der wir sitzen, ja, die könnte relativ gut brennen. Solche Nadelbäume sind voll mit ätherischen Ölen. Sie können auch mal im Internet auf YouTube schauen: Feuer und Konifere. Da gibt es ganz interessante Videos, wo jemand in seinem Garten den Grill zu nahe an der Konifere anzündet und dann ist der Wind stark und die Koniferenhecke ist innerhalb von fünf Minuten komplett abgebrannt. Ja. Also sprich, Nadelwälder sind erstmal gefährdeter als Laubwälder, zumindest in Mitteleuropa. Ja, und ob es dann in Zukunft mehr und intensive Waldbrände gibt, hängt auch stark davon ab, wie der Wald in Mitteleuropa umgebaut wird. Wir haben ja momentan vor allem Nadelwälder, also im Mittelgebirgsraum eher die Fichtenwälder, im Norddeutschen Tiefland eher die Kiefernwälder. Die sind waldbrandgefährdeter. Es gibt ja schon seit langem den Trend, diese Wälder umzubauen mehr zu Laubwäldern oder Mischwäldern. Da würde man davon ausgehen, dass solche intensiven Waldbrände und großen Waldbrände nicht mehr auftreten. Aber man hat in den letzten Jahren tatsächlich auch gesehen: Auch Buchenwälder und Eichenwälder haben gebrannt. Ja, es gab zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr in Österreich ein Buchenwald, der ein sogenanntes Vollfeuer gehabt hat, also wo sogar die Baumkronen gebrannt haben, ein Buchenwald. Ja, das hat niemand damit gerechnet, dass das überhaupt möglich ist. Aber im Prinzip es war so trocken, der Wind war so stark, dass sogar so ein Buchenwald gebrannt hat. Das heißt, man geht davon aus, mit Laubwäldern wird es weniger und weniger intensiv brennen. Aber tatsächlich, ob das ausreicht in Zukunft? So richtig sicher ist man sich dann nicht aus diesen Erfahrungen, die man hatte.

Moderation: Okay, dann danke erstmal bis jetzt. Wir haben unsere halbe, erste halbe Stunde ist durch. Das heißt, das Wort geht jetzt an Sie, dass wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Gedanken zu dem Thema, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, diesen Experten dazu auszuquetschen. Also noch mal kurz. Ach, da geht es schon los. Ich komme mit dem Mikrofon. Bis gleich. Ich schlängele mich mal hier durch. So.

Gast A: Dankeschön. Eigentlich habe ich zwei Fragen: Ich fange mal mit der wahrscheinlich wirklich leichteren an. Du hast vorhin in meiner Wahrnehmung Savannenbrände und Waldbrände gleichgesetzt, also bei der Verrechnung der Waldbrandfläche. Und für mich ist Savanne nicht unbedingt Wald. Das wäre so meine erste Frage, warum man das so gegenrechnet.

Prof. Dr. Forkel: Naja, also es gibt so ein Interesse zu wissen, was ist weltweit die gesamte Fläche von allen Waldbränden oder Vegetationsbränden und da rechnet man dann Wälder und Savannen zusammen. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Man muss das eigentlich getrennt sich anschauen und dann sieht man eben, dass die Veränderungen in den Savannen ganz andere sind als in Wäldern in Nordamerika oder in Sibirien. Also das ist, da stimme ich dir zu. Man sollte das eigentlich nicht verrechnen. Aber ja, man will weltweit die FAO oder der Weltklimarat will halt solche Statistiken und wissen, was ist weltweit die Brandfläche und dann rechnet man das zusammen.

Gast: Meine zweite Frage, darf ich die noch stellen? Die ist tatsächlich von letzter Woche, ist die entstanden. Deswegen bin ich auch hier, um dich das zu fragen. Da war in den Nachrichten, ich habe aber vergessen wo, der Hinweis, dass Fernerkundler jetzt versprechen, Waldbrände deswegen zu verhindern, weil sie schneller erkennen können, wo die entstehen. Und gleichzeitig gab es dann einen Artikel in so einer ganz berühmten wissenschaftlichen Zeitschrift, die da dagegengesprochen hat und gesagt hat: Das ist ja so ein Heilsversprechen, und eigentlich ist das Quatsch. Wir müssen mehr nach Feuerökologie gucken und mehr mit dem Feuer arbeiten. Und da wüsste ich gerne, was du davon hältst.

Prof. Dr. Forkel: Also ich sag mal, in Deutschland braucht man keine Satellitensysteme, um Waldbrände zu erkennen. Es gibt in Norddeutschland die Feuerwachtürme, da erkennt man einfach viel schneller einen Waldbrand. Weil Satellitensysteme haben zwei Probleme. Erstens: der Satellit schaut ja nicht ständig auf die Wälder, sondern der fliegt um die Erde drum herum und kann dann halt nur einen Waldbrand entdecken, wenn der Waldbrand gerade brennt, wenn der Satellit drüber fliegt. Das Zweite ist: Die Waldbrände brauchen eine gewisse Größe und Intensität, bevor sie überhaupt von einem Satelliten erkannt werden kann. Und tatsächlich die meisten Waldbrände in Deutschland, die sind viel zu klein, die erkennt man gar nicht auf Satelliten. Das heißt, für Deutschland ist das völlig irrelevant zu sagen, man braucht Satelliten, um Waldbrände zu erkennen. Aber andere Regionen der Erde, Kanada, Sibirien, Teile der USA, Brasilien, diese Länder sind einfach so groß, da gibt es oftmals keine andere Möglichkeit, als Satellitensysteme zu nutzen, weil es dort überhaupt niemand in der Nähe wohnt oder auch keine Feuerwachtürme gibt. Das heißt, diese Länder brauchen wirklich die Satellitensysteme, um Waldbrände zu detektieren. Es gibt in der Zeit tatsächlich ganz viele interessante Entwicklungen, um mit Satellitensysteme Waldbränden noch schneller zu detektieren. Da investiert gerade Google ganz stark. Es gibt eine Ausgründung aus der TU München. Die haben zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt ein Satellitensystem entwickelt, um auch kleinere und schwächere Waldbrände zu detektieren. Diese Ausgründung, diese Firma heißt OroraTech und die sind jetzt irgendwie mit Google zusammengekommen. Und Google investiert. Wie genau wer da in wen investiert, das kriegt man nicht so richtig raus. Aber auf jeden Fall verspricht Google jetzt so einen, ja, Schnellerfassungssystem satellitenbasiert für Waldbrände zu entwickeln über die nächsten Jahre und im Prinzip mit kleineren und vielen Satelliten auch dann Waldbrände möglichst schnell zu detektieren. Das heißt, wenn man viele Satelliten im All hat, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass irgendwann ein Satellit auch relativ schnell drüber fliegt und dann kann so ein Waldbrand eher detektiert werden. Da gibt es, glaube ich, hier noch eine Anschlussfrage dazu.

Gast B: Ein Einwurf und Frage

Moderation: Mikrophon kommt.

Gast B: Ja, passt prima dazu: Einwurf und Frage. Was ist mit Wolkenschichten? Ich habe also vergeblich versucht, mit dem Kopernikus System mal ein bisschen durch die Gohrischheide zu stöbern und da war viel zu oft eine dünne Wolkenschicht. Und auch im kurzwelligen Infrarot geht das offenbar nicht durch oder wird zu stark gestreut.

Prof. Dr. Forkel: Genau. Also wenn man Wolkenschichten hat, dann sieht man mit den meisten Satellitensystemen ja nicht die Erdoberfläche. Man sieht nur die Wolken von oben. Das heißt, wenn man im Bereich, es gibt das elektromagnetische Spektrum, wo wir das Licht haben, man hat da die Farben Rot, Grün und Blau, was man auch mit unseren Augen sehen. Und wenn wir jetzt von oben auf die Erde schauen würden, aus einem Flugzeug heraus, dann sehen wir Wolken und sehen nicht, was drunter ist. Die meisten Waldbrände werden erfasst über die Thermalstrahlung, und wenn die Strahlung, die bei einem Waldbrand, die thermale Strahlung stark genug ist, dann kann die zu einem gewissen Maße auch durch Wolken durchgehen. Das heißt, wenn man jetzt Feuer hat, die eher mit geringer Intensität brennen, würde das nicht durch die Wolken durchgehen. Das heißt, die Strahlung muss schon relativ stark sein. Bei diesen Systemen, die zum Beispiel OroraTech oder Google entwickelt, geht man ja davon aus, dass man viele kleinere Satelliten hat. Und wenn man viele Satelliten hat, die dann öfters drüber fliegen, hat man dann die Hoffnung, dass es auch immer wieder mal Lücken zwischen den Wolken gibt, um so einen Waldbrand eher zu detektieren.

Genau. Jetzt beantworte ich noch deine zweite Frage, die noch dahinten war. Es ging ja. Sollte man nicht mehr auf die Ökologie der Waldbrände schauen? Naja, das sind, also das eine ist die Waldbranddetektion und ich glaube, das andere ist mehr, wie kann man Waldbrände besser verstehen und möglicherweise auch vermeiden? Und da gebe ich dir recht, sollte man natürlich auf die Ökologie schauen. Also sprich, was sind die Pflanzen? Welche Eigenschaften haben die Pflanzen? Sind die brennbar? Sind die nicht brennbar? Ja, da kommen wir wieder zur Konifere. Es gibt zum Beispiel, in Kalifornien ist es gang und gäbe, dass die Bevölkerung Empfehlungen bekommt, wie sie ihre Gärten gestalten sollen, damit möglichst das Haus bei einem Waldbrand nicht brennt. Also sprich in welchem Abstand zum Haus sollen welche Pflanzen möglichst nicht angepflanzt werden? Denn wenn bei einem Funkenflug zum Beispiel so eine Konifere entzündet wird, dann brennt die relativ schnell und kann auf das Haus überspringen. Ja, und das ist die Ökologie und das Wissen, was man eigentlich braucht. Was sind die Brandeigenschaften verschiedener Pflanzen? Und dann kann man tatsächlich auch viel besser diese Waldbrände im Kleinen, zum Beispiel im Garten, wenn der in einem Waldbrand gefährdeten Gebiet liegt, managen oder halt auch im Großen sich überlegen, wie man so einen Wald umbaut.

Gast C: Ja, danke. Zum Thema Waldumbau hatte ich jetzt auch gerade noch den Gedanken. Also wenn jetzt die Wälder zunehmend durchmischter werden und das halt nicht einschichtige Wälder sind, dann wird es wahrscheinlich auch viel leichter so zu einem Vollfeuer kommen, oder? Und? Also welche Erfahrungen gibt es da mit jüngeren Bäumen? Ob jüngere Bäume, kleinere Bäume, viel mehr Wasser speichern und eher weniger brennen? Aber gleichzeitig ist der Wald strukturierter und es könnte tatsächlich mehr zum, also zum Waldbrand kommen. Also gibt's da klare Tendenzen, wo man sagen kann, dass so ein durchmischter Nadel-Laubwald vielleicht resistenter ist, aber vielleicht auch nicht.

Prof. Dr. Forkel: Also grundsätzlich weiß man, dass junge Wälder eher mit starken Intensitäten brennen eben. Ja, weil so ein Feuer, also ein Waldbrand entsteht ja in der Regel am Boden und brennt am Boden. Und wenn der Wald jung ist, hat halt das Feuer eher die Chance hoch zu klettern. Das heißt, junge Wälder brennen häufig mit höherer Intensität. Und so ein geschichteter Wald bietet für einen Waldbrand auch eher die Möglichkeit hoch zu wandern in die Baumkronen. Was man gesehen hat, zum Beispiel auch beim Waldbrand vor drei Jahren im Nationalpark Sächsische Schweiz ist, dass da auch die jungen Fichtenbäume, die wirklich frisch und grün aussahen, relativ schnell und intensiv abgebrannt sind. Und das ist aber wieder zurückzuführen auf den Anteil an ätherischen Ölen in diesen Bäumen. Das heißt am Ende, wie stark das Feuer brennt, hängt stark wieder von den Pflanzen ab. Ja, welche chemischen Eigenschaften haben diese Pflanzen? Wie ist, wie sind die zusammengesetzt, wie viel flüchtige Verbindungen, wie viel Monoterpene sind in den Pflanzen drin? Weil das beeinflusst dann tatsächlich, mit welcher Intensität und welcher Geschwindigkeit so ein Feuer die Vegetation abbrennen kann. Das heißt, dass insgesamt zu beantworten ist schwierig.

Gast A: Mir geht der Gedanke einfach nicht aus dem Kopf, dass ich von den Ausführungen, die Sie genannt haben, mit den Wehrtürmen oder Feuertürmen und dem System, das man in der DDR und in Polen angewendet hat. Das hat sich sehr effizient und klug angehört. Und bei mir taucht immer wieder die Frage auf: Schießen wir hier nicht eigentlich mit Kanonen auf Spatzen? Und kann es nicht sein, dass dieses System auch vom Energieaufwand her viel besser anzuwenden ist, zumindest in den europäischen Breiten, wenn ich jetzt mal die großflächigen Sachen rausnehmen würde, und wir damit viel weiterkämen, auch vom Energieverbrauch her, der einfach nur dadurch entsteht, dass ich eine Maschine einschalte, um nachzugucken, wo vielleicht gerade was brennt.

Prof. Dr. Forkel: Also im Vergleich zu Satelliten, meinen Sie?

Gast A: Im Vergleich zu Satelliten. Und in diesem Zusammenhang, das habe ich noch nicht verstanden, die Satellitentechnik an sich, wie funktioniert die? Auf welcher Basis funktioniert die? Welche Energie wird dafür benutzt? Und es gibt ja glaube ich zumindest in der Physik vier Grundenergien und eine davon ist die, mit der wir Wesen auf diesem Planeten grundsätzlich alle miteinander kommunizieren und dem dieser natürlichen Kommunikation, die auch in unserem Gehirn stattfindet, dieser Elektromagnetismus, den jede Pflanze und jedes Tier benutzt zum Leben, wird dieser natürliche Elektromagnetismus nicht überlagert von diesen, von dieser großen Maschine, der wir unsere jetzt, die wir selbst gebaut haben und die wir benutzen. Und kann es nicht sein, dass genau dieser Energieaufwand, den wir benutzen, dazu führt, dass es mehr Waldbrände gibt?

Prof. Dr. Forkel: Also ich fange mit Ihrer ersten Frage an, ob das System der Feuerwachtürme effektiver ist als Satellitensysteme. Ich sage mal, in dicht besiedelten Regionen und flachen Regionen ist es wie in Brandenburg, ist es ein sehr effektives System. Da bräuchte man kein Satellitensystem. Aber es wird schon schwieriger, wenn man in die Mittelgebirgsregionen bekommt oder hier in die Sächsische Schweiz. Sie können da irgendeinen Wachtürmen Feuerwachturm hin bauen, aber sie sehen nur bis zum nächsten Berg. Ja. Das heißt, man müsste da so ein dichtes Netz an Feuerwachtürmen aufbauen, damit man auch wirklich in alle Täler und in alle Winkel hineinschauen kann. Und das ist schon nicht möglich. Das heißt, gerade in den Gebirgsregionen ist es, ist dieses System der Feuerwachtürme nicht geeignet. Man kann versuchen, dann die Kameras, die da genutzt werden, vielleicht auf Bergen, auf Kirchtürmen anzubringen. Das geht schon. Das wird auch teilweise in Alpenländern oder in Slowenien gemacht. Genau. Aber es gibt andere Regionen auf der Erde, also die kann man nicht mit einem Netzwerk von Wachtürmen überspannen, wie den Regenwald oder große Savannengebiete. Da ist dann tatsächlich ein Satellitensystem effizienter. Genau. Ihre zweite Frage war: Wie funktionieren Fernerkundungssysteme? Also mit Fernerkundungssystemen, mit Satellitensystemen misst man immer elektromagnetische Strahlung. Ja, man nutzt dazu, es gibt das Licht, was wir auch sehen. Das Licht hat ja die Komponenten Rot, Grün und blaue Strahlung. Das kann man mit einem Satellitensensor im Prinzip aufteilen. Dann kann man sehen, was ist. Also, es läuft so: Die Sonne bestrahlt die Erdoberfläche und das Sonnenlicht wird reflektiert. Und dann sehen wir, dass die Vegetation, dass die Konifere, dass die grün ist. Warum ist das so? Weil die Vegetation, das grüne Licht, den grünen Anteil des Lichts viel stärker reflektiert als den blauen und den roten Anteil. Der blaue und der rote Anteil des Lichts wird absorbiert von der Vegetation, weil die nutzt diese Lichtenergie für die Photosynthese. Ja, und das Grüne wird etwas mehr reflektiert. Deshalb sehen wir, Vegetation ist grün. Ja, und mit Satellitensystemen können wir dann im Prinzip sehen, wie stark ist die Reflexion von der Erdoberfläche im grünen, blauen oder roten oder dann auch in längeren Wellenlängen im Bereich des Infrarotens, was wir mit unseren Fernerkundungssensoren, unseren Augen nicht mehr beobachten können. Aber mit Satellitensensoren kann man dann auch das Infrarot beobachten oder dann noch längere Wellenlängen, die Wärmestrahlung, also sprich ja die Strahlung, die Wärme, die wir fühlen oder noch längere Wellenlängen, wo wir dann schon einen Millimeter bis Zentimeterbereich kommen. Das sind dann die Mikrowellen, die man dann auch mit Satellitensystemen beobachten kann. Das heißt, was man mit den meisten Satellitensystemen beobachtet, ist eigentlich ganz natürlich die Reflexion oder die Emission von Strahlung von der Erdoberfläche. Das heißt, das beeinflusst uns nicht als Lebewesen, weil wir dem sowieso ausgesetzt sind. Es gibt dann noch andere Satellitensysteme, die Radarsatelliten, die senden selbst Mikrowellen aus. Das müssen Sie sich vorstellen wie Ihre Mikrowelle zu Hause. Das sind ähnliche Wellenlängen. Heißt auch Mikrowelle. Da wird diese Strahlung eingesetzt, um ihr Essen zu erwärmen. Und was da genau erwärmt wird, ist im Prinzip das Wasser in Ihrem Essen. Ja, es gibt schon solche Systeme, auch auf Satelliten. Diese Satelliten senden die Mikrowellen aus und diese Mikrowellen interagieren mit dem Wasser auf der Erdoberfläche. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen nassen Boden haben oder eine nasse Vegetation, würde diese Mikrowellenstrahlung noch viel stärker zum Satellit zurück gestreut werden und kann dann gemessen werden. (...) Da müssen Sie aber keine Sorge haben, dass wir durch diese Strahlung, die durch Satelliten ausgesendet werden, jetzt alle erhitzt werden, wie das Essen in der Mikrowelle. Ja, das ist im Prinzip so eine geringe Intensität. Das ist noch mal geringer als die natürliche Ausstrahlung von Mikrowellen der Erdoberfläche.

Gast D: (...) Ja, wenn man das jetzt weiß und daran forscht, also, dass immer häufiger Waldbrände auftreten, auch aufgrund des Klimawandels, gibt es da irgendwelche persönlichen Rückschlüsse, die man auf sein eigenes Verhalten zieht?

Prof. Dr. Forkel: Tja, eigentlich müsste man so leben, um den Klimawandel zu vermeiden. Also ich meine, es ist ja nicht nur das Thema Waldbrand, das durch den Klimawandel betroffen ist. Also diese Waldbrandgefahr steigt an aufgrund des Klimawandels. Das sind ja ganz allgemein und auch die Bedingungen, die zu Waldbränden führen, also Hitzeperioden, Trockenperioden, die durch den Klimawandel häufiger auftreten, intensiver auftreten. Und ja, die Ursachen des Klimawandels kennen wir ja eigentlich alle. Ja, es ist die Verbrennung von fossiler Energie hauptsächlich, es werden Treibhausgase freigesetzt. Und daran sind wir alle beteiligt, indem wir unsere Autos nutzen, indem wir oftmals heizen mit fossiler Energie. Es sind Großkonzerne daran beteiligt, die daran natürlich seit Jahrzehnten gewinnen. Das heißt, wenn man sagen möchte, man möchte ja aufgrund dieses Klimaeffektes Waldbrände vermeiden und auch ganz viele andere Auswirkungen des Klimawandels vermeiden, könnte man natürlich sagen, man muss ein Leben führen, was möglichst keine Treibhausgase freisetzt. Und das ist aber gar nicht so einfach. Ja, also das kann man individuell machen, aber da ist man ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, eigentlich muss sich die weltweite Politik und Wirtschaft ändern.

Gast D: Aber wenn wir jetzt ganz viele Tropfen auf dem heißen Stein sind, wenn wir alle zusammen jetzt also die Parteien wählen, die den Klimawandel sehen, was dagegen machen wollen, die die Konzerne in die Pflicht nehmen wollen. Wenn wir uns immer mehr auf Fleisch verzichten, auf Massentierhaltung verzichten, versuchen uns pflanzlich zu ernähren, versuchen, auf Flugreisen zu verzichten, dann sind wir doch viele, die es im Griff haben. Also wir haben es ja auch produziert, den Klimawandel. Wir sind ja auch die, die es verhindern können.

Prof. Dr. Forkel: Da stimme ich Ihnen zu. Aber das müsste ja weltweit passieren, wenn nur wir das machen…

Gast D: Aber wenn das jeder sagt, dann passiert es halt nicht.

Gast E: Das wird auch nicht passieren.

Prof. Dr. Forkel: Das Ding ist also, ich bin auch der Meinung, dass es relativ schwierig ist. Es ist, Sie haben, ich gebe Ihnen völlig recht. Wenn wir das weltweit alle machen würden, dann hätten wir das Problem gelöst. Aber sagen Sie das mal gewissen Ländern.

Gast D: Das Argument kann ich nicht gelten lassen, weil zum Beispiel viele sagen, China tut so viel CO2 produzieren. Das stimmt. Aber 3/4 von denen der CO2 Produktion, die die produzieren, produzieren die für uns, weil wir chinesische Produkte kaufen. Also sind wir daran schuld, dass China so viel CO2 produziert.

Gast F: Nichts mehr kaufen.

Gast D: Oder halt nicht aus, oder? Ja, seine Möbel länger behalten. Nicht jeden Fashion Trend mitmachen.

Gast E: Also das weiß ja auch jeder. Aber es wird nicht gemacht, weil es einfacher ist.

Gast F: Man kann sich ja noch nicht mal bei den Plastikabkommen einigen.

Moderation: Ja, aber auf individueller Ebene kann man ja anfangen. Man hat ja auch immer eine Vorbildfunktion. Also ich gehe da schon mit. Man kann das natürlich individuell erstmal machen und auch wählen gehen und entsprechend gucken, dass man manche Konzerne vielleicht unterstützt und andere nicht. Und da zumindest auf der eigenen Ebene ein bisschen was regeln. Ich bin auch ein bisschen optimistischer als Sie das gerade ausgeführt haben.

Gast E: Aber, das Weltklima wird es nicht retten.

Moderation: Sie selber nicht. Aber man kann ja dazu beitragen.

Gast F: Und man tut was für sein Gewissen, so ist es.

Gast B: So ich habe noch was zu Satelliten: Wie weit ist man eigentlich bei der Brandflächenerkennung? Ich meine, in Großenschwand beim Waldbrand hat es auch in Zwischenschichten an der Seite einen großen Bodenbrand gegeben. Der ist nicht in der Statistik und nach zwei Jahren erst, fangen die Kiefernkronen an braun zu werden. Vorher waren sie grün und das sieht man auch auf den Luftaufnahmen. Gibt es da schon Ansätze? Also bei Luftaufnahmen mit Lidar kann man wenigstens Profile erfassen. Aber, ich weiß nicht, wie sieht das aus?

Prof. Dr. Forkel: Naja, also die Schwierigkeit ist tatsächlich, wenn der Waldbrand nur im Unterwuchs brennt und ich sag mal die Baumkronen recht geschlossen sind und unmittelbar nach dem Waldbrand auch immer noch grün sind, dann ist es recht schwer, das mit einem Satelliten zu erkennen und diese Brandfläche zu detektieren. Man hat die Hoffnung, dass man mit höher aufgelösten Satellitensystemen eher durch die Lücken durchschauen kann, dass es die dann auch gibt. Aber das ist relativ schwer. Ja, also es ist eigentlich, so richtig weiter kommt man nicht. Aber was man als Trend in den letzten Jahren sieht, je mehr man Satellitensysteme nimmt, die feinräumiger Dinge beobachten können, umso größer wird die Brandfläche, die man quantifizieren kann. Also mit jedem Satellitensystem korrigiert man die nachher die Zahl. Was ist die weltweite Brandfläche? Es geht immer nach oben. Ja, und dann ist die Frage: Wann hört man irgendwo auf? Also was ist die kleinste Brandfläche? Das Streichholz, was man abgebrannt hat, will man das auch noch quantifizieren?

Gast B: Ja, ganz konkret die Gohrischheide, wir fahren da wahrscheinlich ein, zwei Wochen mal hin, da sind noch ein paar grüne Flecken. In der Gohrischheide sieht man auf den neusten Satellitenbildern ein paar grüne Flecken und wir gucken mal an, wie der Boden aussieht. Das ist vielleicht schon mal ein Aufschluss.

Prof. Dr. Forkel: Genau.

Gast G: Ich habe gleich zwei Fragen. Die erste war, Sie hatten ja erwähnt im Vortrag, dass die Luftzusammensetzung auch gemessen wird. Ich würde erstmal gerne wissen wollen, wie wird die gemessen und wofür werden diese Daten am Ende gebraucht? Und die zweite Frage ist: Mir ist die Idee gekommen, dass man ja mit dem Brandwachturm theoretisch ja auch die Luftzusammensetzung messen könnte. Ähnlich wie bei einem Rauchmelder im Haus. Wäre das nicht eigentlich ein System zusätzlich zum Satellit?

Prof. Dr. Forkel: Genau. Also zu Ihrer ersten Frage: Die Luftzusammensetzung wird gemessen über die Absorptionseigenschaften verschiedener Gase in der Atmosphäre, zum Beispiel Gase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Methan absorbieren ja in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen des elektromagnetischen Spektrums. Das heißt, es gibt Satellitensysteme, die genau sensitiv in diesen ganz bestimmten Wellenlängenbereichen sind. Und dann sieht man zum Beispiel das Signal, was man von der Erdoberfläche bekommt, der reflektierten Sonnenstrahlung ist ziemlich schwach in dem Wellenlängenbereich, also gibt es offensichtlich eine Absorption der Strahlung durch zum Beispiel Kohlenmonoxid oder Methan. Das heißt, aus diesem Signal kann man abschätzen, wie viel Kohlenmonoxid, Stickoxide, was auch immer in der Atmosphäre ist. Diese Daten werden genutzt, vor allem zur Überwachung der Luftschadstoffe und Luftqualität. Es gibt europaweit ein System, das nennt sich, es gibt das Copernicus System. Das ist im Prinzip das europäische Erdbeobachtungs- und Umweltbeobachtungssystem. Da gibt es Satelliten, aber es gibt auch Wettermodelle Auswertemethoden, und da gibt es ein bestimmtes System. Das ist das Atmosphären-Monitoring-System. Dort fließen diese Satellitendaten zusammen, werden dann kombiniert mit Wettermodellen, um abzuschätzen, wie ist die Verbreitung von solchen Schadstoffen?

Ja, da gab es vor ein paar Jahren ja auch diesen Vulkanausbruch auf Island, wo auch ganz viele Gase freigesetzt wurden. Und das ist eine Information, die ist zum Beispiel wichtig für die Luftfahrt, weil Flugzeuge sollen durch diese Rauchwolken, durch diese Abgaswolken entweder von Vulkanen oder Waldbränden möglichst nicht durchfliegen, weil dann natürlich die Luftqualität in so einem Flugzeug beeinflusst wird. Oder auch man kann damit abschätzen, wo wird denn die Rauchwolke hin transportiert? Ja, wir hatten ja den Fall jetzt vor ein paar Wochen in der Gohrischheide oder auch vor drei Jahren in der Sächsischen Schweiz. Plötzlich haben wir alle gerochen: Oh, hier riecht's verbrannt. Ja, dann macht man sich erstmal Sorgen. Wo kommt das denn her? Brennt es irgendwo hier beim Nachbarn? Aber das ist vielleicht kilometerweit entfernt. Ja, und das sind dann Informationen, die bei den Wetterdiensten zusammenfließen, die dann sagen können: Wir wissen genau, diese Rauchwolke kommt von da. Und wenn bestimmte Grenzwerte dann überschritten werden, kann man halt auch zum Beispiel warnen: Bitte lassen Sie die Fenster zu, weil es ist dann schädlich, ja, diese Zusammensetzung der Rauchwolken. Also da fließen die Informationen zusammen bei den Wetterdiensten, die die Information dann weitergeben.

Zu Ihrer zweiten Frage: Können diese Informationen über den Geruch, über die Zusammensetzung der Schadstoffe auch genutzt werden? Es gibt Entwicklungen von eher kleineren Firmen, die solche Rauchsensoren entwickeln, um im Prinzip auch Waldbrände zu detektieren. Das wurde auch schon getestet, zum Beispiel auch ich glaube, aktuell im Nationalpark läuft da ein Versuch. Da können Sie dann vielleicht im Anschluss den Herrn da drüben fragen dazu. Der weiß da mehr, wo so ein System entwickelt wird, um zu sehen, kann man hier einen Waldbrand detektieren. Also wird auch inzwischen getestet. Aber da muss man solche Sensoren natürlich auch wieder an verschiedenen Stellen aufhängen und am Ende weiß man dann auch nicht bei dem Sensor misst der jetzt einen Waldbrand oder ist das irgendwo ein Grillfest? Ja.

Gast H: Eine Zigarette. #00:58:35‑6#

Moderation: Das Streichhölzchen. So, wir kommen langsam zum Ende der Geschichte. Ich sehe…

Gast D: Ich habe nochmal eine Frage?

Moderation: Ist es eine kurze Frage?

Gast D: Na ja, warum pflanzt man denn überhaupt so viel Kiefern? Nur weil man den Wald nutzen will? Also man könnte ja auch zum Beispiel Obstbäume pflanzen oder so was.

Gast I: Damit die Veganer sich ernähren können.

Prof. Dr. Forkel: Ja, also man hat natürlich in der Vergangenheit viele Fichten im Mittelgebirgsraum oder Kiefern im Tiefland gepflanzt, weil das relativ schnell wachsende Bäume sind und das Holz gut verarbeitet werden kann.

Gast D: Aber es brennt halt auch schnell und dann kann man es nicht mehr verarbeiten.

Prof. Dr. Forkel: Aber es brennt halt auch schnell, genau. Man hat die gleichen Probleme in zum Beispiel Portugal. Da wurden in den 70er Jahren Eukalyptusbäume angepflanzt, weil die einfach sehr schnell wachsen. Die waren gut für die Holzindustrie und seitdem hat man seit den 70er Jahren in Portugal ein großes Waldbrandproblem, weil der Eukalyptus auch noch ätherische Öle enthält. Ja. Also es ist eigentlich immer teilweise ein Konflikt zwischen ja, was will die Holzindustrie? Und dann holt man sich vielleicht ein ganz anderes Problem wieder rein mit den Monokulturen. Also es ist ja nicht nur das Waldbrandproblem, sondern auch die Anfälligkeit gegenüber Insekten. Ja.

Gast D: Aber der Wald ist doch nicht nur für Holzindustrie da, der ist doch auch Erholungsfläche und so was.

Prof. Dr. Forkel: Genau.

Gast D: Er ist Luftqualitätverbesserer.

Prof. Dr. Forkel: Er ist auch für die Luftqualität. Er ist auch Erholungsfläche. Also es gibt tatsächlich die FAO, also die von den Vereinten Nationen. Die Landwirtschaftsorganisation entwickelt inzwischen Empfehlungen, zum Beispiel für solche Mittelmeerregionen, dass die sagen: Ja, lasst uns doch mehr übergehen in diese sogenannte „Agroforestry“, also wo man Wald mit Landwirtschaft kombiniert und kann damit gleichzeitig das Waldbrandproblem reduzieren. Also man hat, nutzt dann Wälder ja mit mehreren Nutzungen. Also man hat einerseits eine Holzproduktion, man hat dann aber darunter zum Beispiel auch eine Viehwirtschaft, Ziegen, Schafe und diese fressen dann noch die Büsche ab und reduzieren damit die Vegetation, die bei einem Waldbrand abbrennen kann. Also es gibt durchaus solche Entwicklungen und Empfehlungen, dass man sagt ja, in bestimmten Regionen, lasst uns doch solche Systeme wieder mehr nutzen. Das gab es ja früher schon und dann können wir mehrere Probleme beseitigen.

Gast D: Aber man muss den Wald privat sein? Ich meine, der ist doch für alle da. Wie viel? Wie viel? Wem gehört denn der Wald?

Prof. Dr. Forkel: Na ja, das kann man so nicht sagen. Das kommt, das hängt ja davon ab, wo man ist. Und da gibt es verschiedene Gesetze in verschiedenen Ländern. In einigen Ländern gehört der Wald ja Privatpersonen oder auch in Deutschland. Ja, es gibt Privatwald, es gibt Bundeswald, es gibt Landeswald. Ich sag mal, wir sind in Deutschland daran gewöhnt, dass wir immer in den Wald gehen dürfen und da auch kreuz und quer laufen dürfen. Und deshalb haben wir auch das Gefühl, der Wald ist für alle da. Aber dieses Recht gibt es ja gar nicht in anderen Ländern. Da kann man nicht einfach kreuz und quer durch den Wald gehen, weil das gesetzlich ganz anders geregelt ist.

Moderation: Gut, eigentlich. Ich habe noch eine letzte Frage, weil es mich die ganze Zeit anguckt. Ja, was ist das?

Prof. Dr. Forkel: Was ist das? Sie meinen, dass unter dem Teller.

Moderation: Ja.

Prof. Dr. Forkel: Also, ich habe hier. Wir hatten es vorher schon mal, glaube ich angesprochen. Noch mal eine Karte mit vom europäischen Waldbrandinformationssystem. Das sieht man hier so eine Karte mit orangenen und roten Punkten. Das sind im Prinzip die Waldbrände, die es jetzt in der letzten Woche in Europa gab. Ja, also wer daran Interesse hat, der kann auf diese Webseite gehen von dem europäischen Waldbrandinformationssystem und sieht, wo brennt es denn europaweit oder weltweit gerade? Ja, das sind freie Daten, da kann sich jeder anschauen. Kann ich auch noch mal rumgeben. Sie kennen das schon.

Was ich hier auch noch mit habe, ist kein Zauberstab oder auch kein Rohrstock. Das ist ein sogenannter Fuel Stick. Fuel Stick heißt das ist ein Holzstab aus einer nordamerikanischen Kiefernart. Und da gibt es ja zwei so Metallstäbe drin. Diesen Stab schließt man an den Sensor an und dann wird kontinuierlich aufgezeichnet, was der Feuchtigkeitsgehalt dieses Stabes ist. Das ist ein System, das hat sich in Nordamerika, Australien, teilweise im Mittelmeerraum seit Jahrzehnten etabliert. In Deutschland kennt das kaum jemand. Ja, aber damit wird kontinuierlich aufgezeichnet: Was ist die Feuchtegehalt des Holzes? Und wer zu Hause zum Beispiel Feuerholz hat für den Kamin, weiß ja, das verbrennt man im Kamin, wenn es trocken ist. Also in der Regel kleiner 10 %, 15 % Feuchtigkeitsgehalt. Wir haben jetzt vier solche Stationen mit solchen Messstäben eingerichtet, zwei davon im Nationalpark Sächsische Schweiz, zwei im Tharandter Wald, wo wir das kontinuierlich aufzeichnen. In Tschechien gibt es inzwischen ein Netzwerk im gesamten Land mit über 100 solcher Stationen, die das aufzeichnen. Es gibt ein paar solche in Österreich und ja, anhand dieser Messdaten kann man dann kontinuierlich abschätzen, was ist gerade die Waldbrandgefahr? Man kann sich das auch im Internet anschauen. Ich glaube, heute früh, ich habe geguckt im Nationalpark Sächsische Schweiz, da war der Feuchtigkeitsgehalt, die dieser Stab misst, bei 9 %. Also das ist trockenes Feuerholz. Ja. Ja. Und dann muss man sich überlegen, welche Konsequenzen man daraus zieht.

Moderation: Also ist das so ein bisschen Teil des Frühwarnsystems, quasi.

Prof. Dr. Forkel: Das ist Teil des Frühwarnsystems. Also was der Deutsche Wetterdienst für den Waldbrandindex macht, er nützt da einfach Wettervorhersagedaten und rechnet die zusammen. Und das ist im Prinzip eine Möglichkeit, das am Boden zu validieren. Ob das denn stimmt, was der Deutsche Wetterdienst berechnet oder auch was man aus Satellitendaten abschätzt.

Gast J: Sieht so analog aus. Funktioniert das ganz ohne Satelliten?

Prof. Dr. Forkel: Das funktioniert ganz ohne Satelliten. Man braucht nur einen Sensor und da ist allerdings dann auch eine Batterie drin. Und es gibt dann auch eine SIM Karte drin und das wird über das Mobilfunknetz ins Internet geschickt. Sonst wüsste man es ja nicht, sonst müsste man immer hingehen und nachschauen.

Gast K: Der misst das über die elektrische Leitfähigkeit?

Prof. Dr. Forkel: Genau der misst das. Also man hat die zwei Metallstäbe und über die elektrische Leitfähigkeit da drin wird dann der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt. Und wie gesagt, das Holz ist aus einer nordamerikanischen Kiefer. Das ist im Prinzip so der Standard, das wurde auch dort entwickelt. Das ist also standardisiertes Holz. Inwieweit das repräsentativ ist für Holz hier in Mitteleuropa, also Fichte oder Kiefer, das muss man tatsächlich mal sehen. Da gibt es bisher kaum Untersuchungen dazu, ob denn das Kiefern- oder Fichtenholz genauso schnell auf Änderungen in der Feuchtigkeit reagiert wie dieser Holzstamm.

Moderation: Okay, super, danke schön. Dann sind wir am Ende der Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den anschaulichen und informativen Vortrag. Auch gilt mein Dank Ihnen, dass Sie da sind, waren, Fragen gestellt haben, sich beteiligt haben. Danke für Ihr Interesse. Es gibt im Botanischen Garten regelmäßig öffentliche Führungen, die Sie sich gerne antun können. Antun klingt jetzt so gemein. Die Sie, an denen Sie gerne teilnehmen können. Und dieses Format wird nächstes Jahr dann auch wieder stattfinden. Wir rechnen wir mit so drei oder vielleicht auch vier Veranstaltungen. Das heißt, halten Sie gerne Ohren und Augen offen und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder.

Gäste: Dankeschön.

Applaus

Die Macht der Kunst: Sri Lankas Neuanfang nach 26 Jahren Bürgerkrieg - Prof. Dr. phil. habil. Stefan Horlacher

Auch 16 Jahre nach dem Ende eines langen Bürgerkriegs (1983-2009) ringt Sri Lanka noch mit der Frage, wie ein neuer, inklusiver Gesellschaftsentwurf aussehen könnte. Die Kunst rückt als Raum für gesellschaftliche Visionen in den Fokus. Ob und wie Kunst innovative Konzepte der (Neu-)Aushandlung nationaler, ethnischer und religiöser Identitäten entwerfen kann, untersucht Stefan Horlacher, Professor für Englische Literaturwissenschaft an der TU Dresden.

Transkription der Audioaufnahme:

Moderation, Caroline Fuhr: Wir haben unsere Koryphäe jetzt auch am Start. Prof. Dr. Stefan Horlacher, Professor für englische Literaturwissenschaft an der TU Dresden, hat an mehreren Universitäten studiert, habe ich gelesen in Mannheim Street, Glide an der Sorbonne, in Cornell in den USA, hat den Habilitationspreis des Deutschen Anglistikverbandes 2004 bekommen und hat mehrere Gastprofessuren in verschiedenen Ländern innegehabt, unter anderem. Und das wird dann fürs Thema auch relevant in Indien und Sri Lanka. Und du arbeitest gerade an einem neuen Buch. Möchtest du kurz nochmal sagen oder den Titel nennen?

Prof. Dr. phil. habil. Stefan Horlacher: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und schön, dass Sie / ihr alle da seid. Ja der Titel dieses Buches. Da muss ich gucken. Das ist immer etwas Längeres bei wissenschaftlichen Sachen. Nennt sich „Contemporary Sri Lankan Literature and Art“, also Gegenwartskunst in Sri Lanka. Und das Ganze hängt zusammen mit oder die Frage, die da dahinter ist, inwiefern kann Kunst, egal ob das Literatur ist, Malerei, Theater oder Performance – Inwiefern kann Kunst dazu beitragen, sagen wir, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern? Also sprich so, es ist relativ anwendungsbezogen, auch so ein bisschen, um meinen Studis zu zeigen, dass wenn man Literatur studiert, dass nicht nur irgendwie so ein Reiche Töchter Studium ist, sondern dass auch selbst so Nette soziale Macht entfalten können.

Moderation: Ja, perfekt. Wir werden uns jetzt 30 Minuten lang unterhalten und dann habt ihr 30 Minuten lang die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn euch innerhalb der nächsten halben Stunde irgendwelche Fragen kommen oder Gedanken oder irgendwas nicht ganz klargeworden ist, dann macht euch gerne eine mentale Notiz oder schreibt es euch wirklich auf und dann habt ihr danach 30 Minuten Zeit, das alles loszuwerden und unsere Koryphäe dahingehend auszuquetschen. Cool. Bevor wir jetzt noch mal so richtig reinsteigen, kannst du noch mal erklären, was das Thema jetzt konkret mit englischer Literaturwissenschaft zu tun hat und wie du auf das Thema gekommen bist?

Prof. Dr. Horlacher: Also englische Literaturwissenschaft umfasst im Endeffekt Texte, die in Englisch verfasst sind. Das heißt, es geht ja nicht nur um Texte aus UK oder England, Irland etc., sondern bis auf die Amerikanistik, die ausgenommen ist, also sprich United States, würde alles, was in Englisch publiziert wird, unter englische Literaturwissenschaft fallen. Das ist der erste große Rahmen und der zweite wäre dann, dass man sagen müsste was ist Literatur, was ist Text? Und da gibt es dann so eine Verschmelzung hin zu den Cultural Studies, dass man eben sagt, Text ist auch oder kann auch Malerei sein. Auch ein Werbespot kann als Text gelesen werden, weil es ihm im Prinzip ja, sagen wir, Bedeutungsgeflechte sind, die wir untersuchen. Und daraus ergibt sich dann eine Literaturwissenschaft, die zum einen durch Englisch weltweit aufgestellt ist und die sich eben nicht nur auf klassische Literatur konzentriert, sondern die sagt alles, was in Zeichenform daherkommt, kann potenziell Gegenstand der Analyse werden. Und dadurch wird das Fach, denke ich, auch sozial oder gesellschaftlich sehr viel relevanter, weil es eben jetzt nicht darum geht, eine traditionelle Literaturgeschichte von Joyce oder Shakespeare bis in die Gegenwart nachzuverfolgen. So als erster Einstieg.

Moderation: Ja, und wie bist du auf das Thema konkret gekommen? Auf Sri Lanka?

Prof. Dr. Horlacher: Auf Sri Lanka? Ja, ich war 86 mit dem Rucksack in Sri Lanka für drei Wochen und habe das dann danach ad acta gelegt, aber war sehr beeindruckt. Und dann hatten hatte eine Nachbar Professor hier, Thomas Kühn, hatte einen Austausch mit Hyderabad in Indien und ich war dann 2008 und 2010 in Indien. Und als der Austausch dann zu Ende ging, was normal ist, wenn immer nur gewisse Perioden gefördert, sind wir noch mal nach Sri Lanka gereist, also zum ersten Mal seit Langem. Und ich fand es wieder genauso faszinierend wie damals und habe danach einfach geschaut, Welche Universitäten gibt es in Sri Lanka, Welche Kollegen sind dort, Was machen die? Und habe die dann gezielt angeschrieben und gefragt, ob sie an einem Austausch Interesse haben und bin dann hingeflogen mit Unterstützung der TU Dresden. Und wir haben einen Austausch vereinbart. Also seit 2019 gehen immer im Wintersemester drei Studierende aus Sri Lanka nach Dresden, werden hier komplett, also mit einem Vollstipendium für ein Semester. Und im Sommersemester gehen drei Studierende aus Dresden nach Colombo. Die sind jetzt vor drei Tagen dort angekommen und entdecken gerade die Stadt und haben mir heute ihre Learning Agreements geschickt, wo wir jetzt nachrechnen. Und das läuft jetzt seit 2019, das läuft, ist total erfolgreich und gleichzeitig haben wir noch einen Austausch auf Professorenebene, dass einmal im Jahr jemand aus Sri Lanka zu uns kommt und unterrichtet, ein Seminar anbietet und jemand von uns nach Colombo fliegt und daran ankoppelt, hatten wir dann ein Forschungsprojekt, aus dem das Buch hervorgegangen ist.

Moderation: Perfekt. Danke fürs Einordnen. Ich lese noch mal das komplette Thema vor, was wir heute haben, weil ich nicht weiß, ob das alle so auf dem Schirm haben. Und zwar der Titel lautet: „Die Macht der Kunst: Sri Lankas Neuanfang nach 26 Jahren Bürgerkrieg“. Jetzt ist Sri Lanka, glaube ich, nicht ein Thema, was in Deutschland super präsent ist, wo jeder viel Ahnung von hat. Könntest du kurz uns einen kurzen geschichtlichen Abriss geben, was so, also nicht die komplette Geschichte von Sri Lanka, also rund um die Bürgerkriege.

Prof. Dr. Horlacher: Also jeder kennt ja Sri Lanka wegen Ayurveda. Das ist der Hotspot überhaupt und die haben auch ganz tolle Hotels. Also wenn jemand hinfliegen will, ich kann es nur empfehlen. Aber darum geht es hier eigentlich nicht, sondern wobei der Fokus des Projekts ist weder geschichtlich noch historisch. Das ist einfach jetzt nur so als grobe Rahmung. Es gibt, glaube ich, weltweit kein Land, das länger Kolonie war als Sri Lanka. Und das ist wirklich schon ein Weltrekord. Die wurden, ich glaube um 1506 / 1508 zum Ersten Mal von Portugal kolonialisiert, die sich an der Küste breit gemacht haben für Handelswege. Danach kamen die Niederländer und danach kamen die Briten. Und das dauerte bis 1948. Und das heißt, dass es da durch die Kolonialisierung auch zu einer internen Verschiebung gekommen ist, was die Bevölkerung betrifft.

Also zum Beispiel gab es früher in Sri Lanka keinen Tee. Und die hatten Kaffee. Der wurde versucht anzubauen. Das hat nicht funktioniert. Und dann ist, die Engländer sind dann zu Tee umgeschwenkt und brauchten natürlich auch Arbeiter. Und haben dann sehr viele Tamilen aus Südindien im Prinzip importiert, die dort auf den Teeplantagen im Innern des Landes arbeiten, was dazu führt, dass sich das Verhältnis der Bevölkerungsgruppen verschoben hat.

Also es gibt, in Sri Lanka gibt es Singhalesen, das sind über 70 %. Dann gibt es Tamilen, das sind so knapp 15 %, ein Teil davon im Norden von Sri Lanka in Jaffna. Die waren schon immer da. Also die rivalisieren mit den Singhalesen. Wer ist länger dort? Aber es gibt auch rund 5 % der Gesamtbevölkerung, die eben über die Engländer importiert wurden. Und die hatten kurz nach der Unabhängigkeit von Sri Lanka 48 hatten die nicht mal die Staatsbürgerschaft. Also die wurden schon immer eigentlich abgelehnt von den Singhalesen und von den Tamilen, die schon immer da waren genauso, weil die haben einfach runtergeschaut und gesagt, das ist eine ganz andere Kaste, ganz andere Klasse, mit denen haben wir nichts zu tun. Und das Problem war dann, dass zusätzlich haben sie in Sri Lanka noch Bürger, das sind Nachkommen der Portugiesen, der Niederländer. Sie haben auch unheimlich viele portugiesische Namen, wenn Sie sich das angucken. Das heißt nicht, dass alle, wenn die einen portugiesischen Namen haben, jetzt auch noch wirklich irgendwie von dort stammen. Aber das ist ein ganz interessantes Gemisch.

Und was passiert ist dann 48 mit der Unabhängigkeit war, dass die Singhalesen, die die Mehrheit sind und die in der Regel buddhistisch sind, sich ihre tamilische Minderheit angeguckt haben und haben gesagt, die haben eigentlich die bessere Ausbildung zum Teil, die sind in besseren Positionen und wir möchten das ändern, weil die Briten hatten Tamilen nicht nur als Plantagenarbeiter, die hatten auch Tamilen in der Verwaltung und von daher waren diese Tamilen, die eben schon länger in Sri Lanka waren, seit 2000 Jahren oder so und die Teil der Verwaltung der Briten waren, hatten die sehr gute Position in der Regierung und hatten viel mehr Bildung als die meisten Singhalesen. Und daraufhin hat die singhalesische Mehrheit beschlossen, im Endeffekt dagegen vorzugehen und hat, das erste war, dass diese 700.000 Arbeiter, die im Landesinnern waren, dass die um ihre Staatsbürgerschaft fürchten mussten. Und dann kam es eigentlich immer wieder zu Pogromen oder zu Verfolgungen.

Also es gab 1956 ein Sinhala Only Act, das hieß, dass die Verwaltungssprache auf Sinhala geändert wurde und Sinhala ist eine, finde ich, extrem schwierige Sprache. Also ich versuche gar nicht erst, mich daran zu probieren. Tamil auch. Und die beiden Sprachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Vorher hat man Englisch noch gehabt, als Verwaltungssprache wegen den Briten. Das haben viele ehemalige Kolonien gemacht, dass die sagten, wir wollen erst mal von der Sprache der coloniser weg. In dem Moment, wo aber dann Sinhala als einzige Verwaltungssprache propagiert wird, hieß das, dass die ganzen Tamilen, die noch irgendwo Funktionen hatten, genau zwei Jahre Zeit hatten, Sinhala zu lernen. Mündlich und schriftlich. Ansonsten wurden sie entfernt. Gleichzeitig hat man den Zugang der Tamilen zu Universitäten, zur höheren Bildung usw. kategorisch restringiert. Das heißt man hat die systematisch eigentlich an den Rand gedrängt.

Und dann gab es natürlich Widerstände und es gab, also es gibt so eine ganze Reihe, das ist eine Riesentabelle, wenn man sich das anguckt, seit 48. 1983 zum Beispiel, wo in Colombo viereinhalbtausend bis fünftausend Tamilen gestorben sind, weil der Mob aus den Erlösen einfach quer durch die Stadt gezogen ist. Da haben ganze Häuserreihen gebrannt, und die wussten auch haargenau wo wohnen tamilische Familien und wo sind singhalesische. Das heißt, sie hatten zehn niedergebrannte Häuser, zwei blieben stehen, weil die wussten einfach von der Stadtverwaltung, wo welche Gruppe wohnt. Und bis dann die Regierung eingeschritten ist, hat das noch mal zwei Tage gedauert. Das heißt, man kann sagen, dass da über 20, 30 Jahre immer wieder mal systematisch gegen diese Minderheit sehr gewaltsam vorgegangen wurde. Und das führte letztlich dann 83 zum Ausbruch des Bürgerkriegs. Also vorher hatten sich, glaube 75, wo die Library, die Bibliothek in Jaffna niedergebrannt wurde, 90.000 Bücher verbrannt plus also Palm-Manuskripte etc., die alle nur einmal existierten. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass es irgendwann dann, wie gesagt 83 in den Bürgerkrieg gemündet ist, der bis 2009 mit Unterbrechungen eigentlich anhielt und extrem blutig beendet wurde. Vielleicht noch mal zurück zur Frage, weil ich glaube, ich bin jetzt etwas...

Moderation: Die Frage war die geschichtliche Einordnung. Ich glaube, das passt ganz gut.

Prof. Dr. Horlacher: Das ganz Spannende dann zur Einordnung, ich schaue mir ja eigentlich in der Arbeit die Zeiten nach dem Bürgerkrieg an. Weil Sri Lanka ist, das muss man auch sagen, ist eine Demokratie und sie funktioniert als Demokratie. Also USA ist auch eine Demokratie, also in der Demokratie ist sehr viel möglich.

Moderation: Wie funktioniert denn die Demokratie? Also inwiefern funktioniert die denn da?