Investitionsrechnung

Inhaltsverzeichnis

Aufbau und Lernziele

Interaktive hypertextbasierte Lernsoftware ist das ideale Medium zum Lernen, zum gezielten Informieren und Üben. Zielgruppen dieser Lernumgebung sind vor allem Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaften, die sich auf das Teilgebiet "Investitionsrechnung" im Vordiplom vorbereiten wollen. Außerdem sind die Inhalte für Aufbaustudenten, Auszubildende in kaufmännischen Berufen, Selbständige, Mitarbeiter in Finanzabteilungen und Entscheidungsträger in Unternehmen geeignet.

Die Lernsoftware umfaßt die fachlichen Grundlagen für die Durchführung von Investitionsrechnungen unter Sicherheit. Neben grundlegenden Begriffsklärungen und Definitionen werden schwerpunktmäßig die Statischen und Dynamischen Investitionsrechenverfahren sowie der Vollständige Finanzplan behandelt. Außerdem wird auf Nutzungsdauer- und Ersatzzeitpunktentscheidungen, auf die Einbeziehung von Steuern und Inflation in die Investitionsrechnung und die Wahl des Kalkulationszinssatzes in der Praxis eingegangen.

Inhalte und Gliederung

1. Grundbegriffe der Investitionsrechnung

1.1. Das Unternehmen und seine Umwelt

1.2. Betrachtungsweisen der Kapitalwirtschaft

1.3. Investitionsbegriff

1.4. Investition <-> Finanzierung

1.5. Arten von Investitionsentscheidungen

1.5.1. Differenzierungsmerkmal Investitionsobjekt

1.5.2. Differenzierungsmerkmal Unternehmensbereich

1.5.3. Differenzierungsmerkmal Investitionsanlass

1.5.4. Differenzierungsmerkmal Investitionsumfang

1.5.5. Differenzierungsmerkmal Investitionskonsequenzen

1.5.6. Differenzierungsmerkmal Interdependenzgrad

1.6. Phasen des Investitionsentscheidungsprozesses

1.6.1. Planungsphase

1.6.2. Realisationsphase

1.6.3. Kontrollphase

1.7. Investitionsentscheidungsprozess in der Praxis

1.8. Organisation des Entscheidungsprozesses

1.9. Schwachstellen im Investitionsentscheidungsprozess

1.10. Aufgaben der Investitionsrechnung

1.11. Modellannahmen in der Investitionsrechnung

1.11.1 Zeitliche Zuordnung der Zahlungen

1.11.2. Sichere Erwartungen

1.11.3. Kapitalmarktannahmen

1.11.4. Die Perspektive der Kapitalgeber

1.12. Kapitalbindungsdauer

1.13. Die Wahl der Planungsperiode

1.14. Aufzinsung und Abzinsung

2. Einführung in die statischen Investitionsrechenverfahren

2.1. Grundlagen der statischen Verfahren

2.2. Grundlagen der Kostenvergleichsrechnung

2.2.1. Lösung des Auswahlproblems - Kostenvergleichsrechnung -

2.2.2. Auswahlproblem - Gesamtkostenvergleich -

2.2.3. Auswahlproblem - Stückkostenvergleich -

2.2.4. Lösung des Ersatzproblems - Kostenvergleichsrechnung -

2.2.5. Ersatzproblem - Gesamtkostenvergleich -

2.2.6. Ersatzproblem - Stückkostenvergleich -

2.2.7. Berechnung der kritischen Menge - Kostenvergleichsrechnung -

2.2.8. Vor- und Nachteile der Kostenvergleichsrechnung

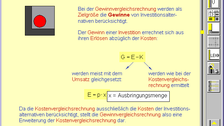

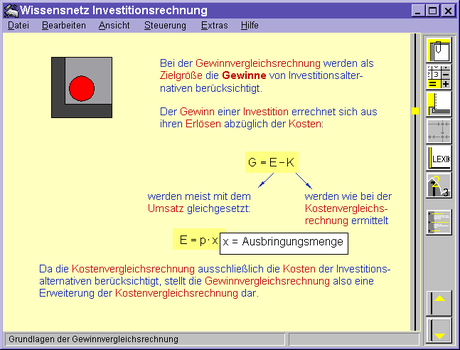

2.3. Grundlagen der Gewinnvergleichsrechnung

2.3.1. Lösung des Auswahlproblems - Gewinnvergleichsrechnung -

2.3.2. Lösung des Ersatzproblems - Gewinnvergleichsrechnung -

2.3.3. Berechnung der kritischen Menge - Gewinnvergleichsrechnung -

2.3.4. Break-even-Analyse

2.3.5. Vor- und Nachteile der Gewinnvergleichsrechnung

2.4. Grundlagen der Rentabilitätsvergleichsrechnung

2.4.1. Lösung des Auswahlproblems - Rentabilitätsvergleichsrechnung -

2.4.2. Vor- und Nachteile der Rentabilitätsvergleichsrechnung

2.5. Grundlagen der Amortisationsvergleichsrechnung

2.5.1. Lösung des Auswahlproblems - Amortisationsvergleichsrechnung -

2.5.2. Vor- und Nachteile der Amortisationsvergleichsrechnung

2.6. Die statischen Verfahren im Überblick

3. Der vollständige Finanzplan

3.1. Vollständiger Finanzplan mit dem Ziel Vermögensmaximierung

3.2. Vollständiger Finanzplan mit dem Ziel Entnahmemaximierung

3.3. Optimaler Finanzplan

3.3.1. Mögliche vollständige Finanzpläne zur Vermögensmaximierung

3.3.2. Mögliche vollständige Finanzpläne zur Entnahmemaximierung

3.4. Berechnung des Endvermögens im vollständigen Finanzplan

3.5. Berechnung des Entnahmeniveaus

3.6. Beurteilung der Methode des vollständigen Finanzplanes

4. Einführung in die dynamischen Investitionsrechenverfahren

4.1. Grundlagen der dynamischen Investitionsrechenverfahren

4.2. Die Kapitalwertmethode

4.2.1. Kapitaleinsatz- und Nutzungsdauerdifferenzen beim Kapitalwert

4.2.2. Investitionsketten und deren Kapitalwertbestimmung

4.2.3. Vor- und Nachteile der Kapitalwertmethode

4.3. Die Interne Zinssatz-Methode

4.3.1. Beurteilung der Internen Zinssatz-Methode

4.4. Die Annuitätenmethode

4.5. Die dynamische Amortisationsrechnung

4.6. Die Vermögensendwertmethode - Grundlagen -

4.6.1. Berechnung des Vermögensendwertes mit Kontenausgleichsverbot

4.6.2. Berechnung des Vermögensendwertes mit Kontenausgleichsgebot

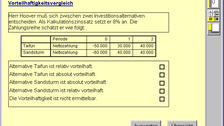

4.6.3. Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit mit dem Vermögensendwert

4.6.4. Vor- und Nachteile der Vermögensendwertmethode

4.7. Sollzinssatzmethode - Grundlagen -

4.7.1. Berechnung des kritischen Sollzinssatzes

4.7.2. Vor- und Nachteile der Sollzinssatzmethode

5. Nutzungsdauer/Ersatzzeitpunkt

5.1. Modelle der Nutzungsdauer- und Ersatzzeitpunktbestimmung

5.1.1. Kein Nachfolgeobjekt (Variante a)

5.1.2. Endlich-identische Nachfolger (Variante b)

5.1.3. Unendlich-identische Nachfolger (Variante c)

5.1.4. Unendlich-identischer Ersatz (Variante c)

5.1.5. Endlich-nichtidentische Nachfolger (Variante d)

5.1.6. Kostenminimierung

6. Berücksichtigung von Steuern -Einleitung-

6.1. Berücksichtigung unterschiedlicher Steuerarten

6.2. Investitionsmodell mit Steuern - Standardmodell

6.3. Investitionsmodell mit Steuern und Fremdkapital

6.4. Investitionsrechnung mit staatlichen Investitionshilfen

6.5. Zusammenfassung zur Berücksichtigung von Steuern

7. Inflation im Kapitalwertmodell - Grundlagen -

7.1. Investitionsrechnung mit Inflation

7.2. Zusammenfassung zur Inflation

8. Nicht-monetäre Aspekte

8.1. Nutzwertananlyse

8.2. Multi-Attributive-Nutzentheorie (MAUT)

8.3. Kostenwirksamkeitsanalyse

8.4. Kosten-Nutzen-Analyse

9. Der Kalkulationszinssatz

9.1. Der finanzierungsorientierte Kalkulationszinssatz

9.2. Der opportunitätsorientierte Kalkulationszinssatz

9.3. Risikospezifische Modifikationen des Kalkulationszinssatzes

9.4. Das Marktzinsmodell

10. Angrenzende Themengebiete

10.1. Wichtige Grundbegriffe des Rechnungswesens

10.1.1. Einzahlungen/Auszahlungen

10.1.2. Einnahmen/Ausgaben

10.1.3. Erträge/Aufwendungen

10.1.4. Erlöse/Kosten

10.1.5. Einzahlung/Auszahlung - Einnahme/Ausgabe

10.1.6. Einnahmen/Erträge - Ausgaben/Aufwendungen

10.1.7. Erträge/Erlöse - Aufwendungen/Kosten

10.1.8. Betriebsebenen 10.2. Der Begriff der Liquidität

10.2. Liquidität

10.2.1. Dispositive Liquidität

10.2.2. Liquiditätsgrade und Deckungsgrade

10.2.3. Strukturelle Liquidität

10.3. Gewinnarten und Rentabilität

10.3.1. Leverage-Effekt

10.3.2. Das Risiko des Leverage-Effektes

10.4. Agency-Konzept

10.5. Entity-Konzept

10.6. Entscheidungsmodell

10.6.1. Teilzielbeziehungen

10.6.2. Zielsysteme

10.7. Steuerarten

11. Einführung zur Unsicherheit

11.1. Begriff und Formen der Unsicherheit bei Investitionen

11.2. Aufzeigen der Unsicherheit und ihrer Zielwirkungen

11.3. Entscheidungen unter Unsicherheit

11.4. Entscheidungen unter Risiko

11.5. Sicherheitsäquivalente und Korrekturverfahren

11.6. Risikoadjustierung des Kalkulationszinssatzes

11.7. Bewältigung der Unsicherheit durch sequentielle Investitionsentscheidungen

11.8. Reduzierung der Unsicherheit durch Diversifikation

Features

Das Wissensgebiet "Investitionsrechnung" ist in einem umfangreichen Wissensnetz dargestellt, durch das der Nutzer problemlos navigieren kann. Die hypertextbasierte Lernsoftware bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, gezielt, individuell und dem persönlichen Wissensprofil entsprechend Informationen auszuwählen und zu beschaffen bzw. ergänzendes Wissen nachzuschlagen.

In der hypertextbasierten Lernumgebung können Sie durch "Blättern" oder mit Hilfe von Sprüngen (Hotwords) neue Informationen erschließen. Um die Orientierung zu unterstützen, wurden Navigationshilfen geschaffen.

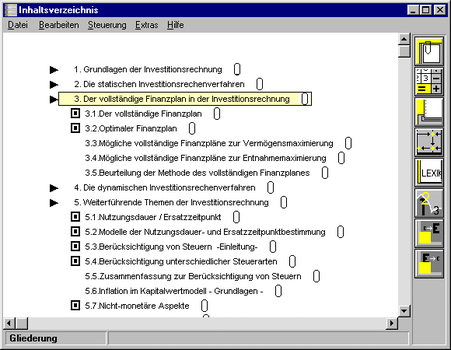

Prinzipiell existieren zwei Möglichkeiten, sich durch das Wissensgebiet "Investitionsrechnung" zu bewegen. Im Modus des selbstgesteuerten Lernens ist die Fortbewegung in der Hypertextstruktur nur mit Hilfe eines Browsers oder über die Aktivierung von Hotwords möglich. Der Browser erlaubt, die aktuelle Position im Wissensnetz zu bestimmen, neue Wissensabschnitte auszuwählen und inhaltliche Zusammenhänge grafisch zu erkennen. Dazu verfügt der Browser über folgende Ansichten:

- Gliederungsansicht (analog dem Inhaltsverzeichnis im Modus des geführten Lernens)

- Ansicht der Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Themas.

Zur Unterstützung von in Hypertext unerfahrenen Nutzern bietet der Modus des geführten Lernens drei didaktische Pfade an, die einen Weg durch die Hypertextstruktur vorschlagen und ein sequentielles Blättern durch die Wissensinhalte ermöglichen. In diesem Modus können Abschnitte gezielt über das Inhaltsverzeichnis ausgewählt werden.

Die drei didaktischen Pfade geben einen Überblick über die Investitionsrechnung oder begleiten den Nutzer bei der Vorbereitung der Vordiplomprüfung oder der Ausbildungs- prüfung.

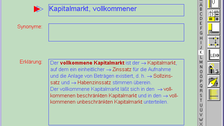

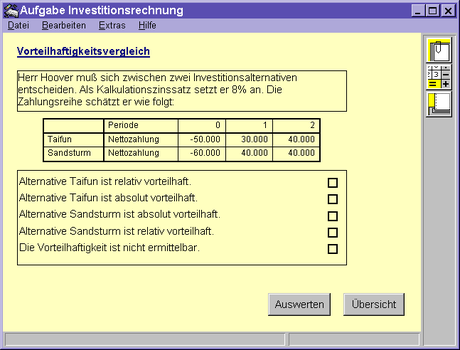

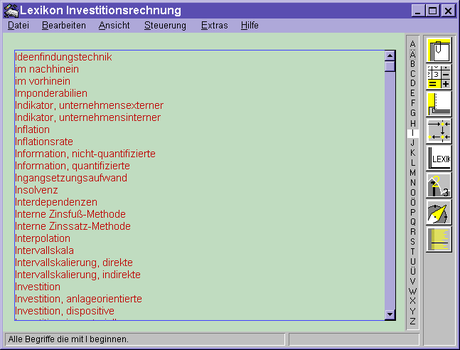

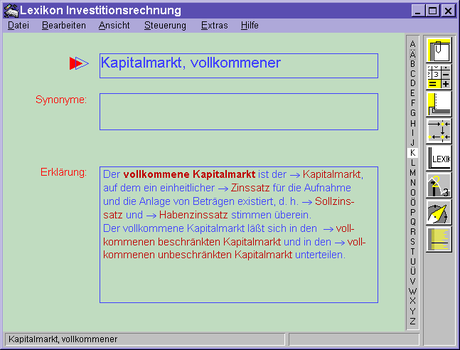

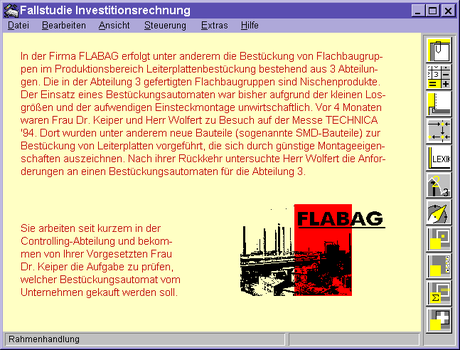

In der komfortablen Lernumgebung stehen dem Nutzer neben dem Modul Wissensnetz mit den eigentlichen Lerninhalten und themenbezogenen Übungsaufgaben noch weitere Module zur Verfügung:

- eine Fallstudie mit einer Entscheidungssituation, wie sie im Alltag eines Unternehmens vorstellbar ist

- ein umfangreiches Lexikon mit Suchfunktion und Registeransicht, das über die Markierung des gesuchten Begriffs im Wissensnetz auch direkt an der entsprechenden Stelle geöffnet wird.

Außerdem können zusätzlich zu den Navigationshilfen auch Drucker, Notizblock und Taschenrechner von allen Modulen aus genutzt werden.

© ICS GmbH

© ICS GmbH

© ICS GmbH

© ICS GmbH

© ICS GmbH

© ICS GmbH