Unser Inklusionsverständnis

Auch bei der Entwicklung des Fundus Inklusion kam immer wieder die Frage auf:

Was verstehen wir eigentlich unter Inklusion und was bedeutet Inklusion im Kontext der Lehrkräftebildung?

Gemeinsam mit den Bildungs- und Inklusionsreferent*innen von QuaBIS haben die Projektmitarbeiterinnen ein Verständnis von Inklusion erarbeitet. Ausgehend von den Frage-Dimensionen des Zentrums für Inklusive politische Bildung (Deutscher Volkshochschulverband) standen folgende Fragen im Fokus der Auseinandersetzung:

Inklusion

-

WO passiert Inklusion?

-

WEN betrifft Inklusion?

-

WER sollte Inklusion machen?

-

WAS ist das Ziel von Inklusion?

-

WANN passiert Inklusion und WORAN ist das erkennbar?

Das fragengeleitete Vorgehen ermöglicht die Gliederung des komplexen Inklusionsbegriffs in handhabbare Teilaspekte.

Die Antworten auf die Teilfragen können Sie hier nachlesen und hören:

„[M]an wird nicht als Ausgeschlossener geboren, man ist nicht immer ausgeschlossen gewesen […]“ (Castel 2000: 71).

Wenn sich Inklusion auf begrifflicher Ebene zugewandt wird, dann wird deutlich: “Inklusion ist ein Fremdwort und kommt aus dem Lateinischen” (QuaBIS). Es bedeutet “Einschluss” oder “Einschließung”. Der begriffliche Gegensatz ist Exklusion, Ausschluss. Und Ausschluss stellt den Beginn der Auseinandersetzung mit Inklusion dar (Bude 2004: 13). Denn wenn von Inklusion gesprochen wird, dann wird der Fokus auf etwas gerichtet, das vorher noch nicht mit eingeschlossen, sondern ausgegrenzt wurde (Langner 2015).

Ausschluss und fehlende Teilhabe sind für viele Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft Realität. Ausschluss und fehlende Teilhabe erfolgen, weil Menschen aufgrund von Zuschreibungen in vermeintlich homogene Gruppen eingeordnet werden (Mannewitz 2019). Diese zugeschriebenen Merkmale enthalten oftmals eine negative Wertung. Ein Interviewausschnitt mit der Inklusions- und Bildungsreferentin Belma Bilir macht die Verflechtung von Zuschreibungen, Exklusion und Inklusion deutlich:

“Ich mein auf dem Papier zum Beispiel. Da hast du ja so’n Ausweis, so’n Personalausweis oder so ne Akte. Also das is ja bei mir in der WG, da gibt’s ja ne Akte und da steht drin ehm, dass ich vielleicht so ne Behinderung habe und dass ich da vielleicht hin gehöre in diese WG. [unverständlich] Weil ich bin gerade in einer WG bin für Menschen mit Behinderung und dadurch wurde ich dahin gepackt. Und ich finde, das geht einfach nicht, weil man muss ja nicht Leute irgendwie zuweisen und sagen “du gehörst da hin oder du gehörst da hin”, sondern man muss einfach alles nehmen und einfach zusammentun. Damit man das erleben kann, wie das zusammen funktioniert.”

Die Kategorien, anhand derer Menschen oder Gruppen beurteilt werden, sind das Ergebnis von Sozialisation und den verinnerlichten Welt- und Menschenvorstellungen (Mannewitz, Steffens 2014: 42f). Kategorien können zwar helfen, unseren Alltag zu strukturieren und uns Orientierungshilfen zu geben (Henecka 2015: 16). Unreflektiert verfestigen sich Kategorien jedoch schnell zu Vorurteilen, die Macht- und Unterdrückungsmechanismen reproduzieren und verstärken. (Verweis Video-Beitrag zum Buch “Mythos Bildung”) Von Außen zugeschriebene Kategorien sorgen systematisch und kontinuierlich für einen Ausschluss aus Interaktionsprozessen und verhindern den Zugang zu bestimmten Ressourcen. Auch in der Bildungslandschaft sind diese Ausschlusskategorien wirkmächtig (Friebel, Matusche, Wesemeyer 2022). Diese Wirkmechanismen (Exklusionsmechanismen) bleiben zu oft unbeachtet.

Wie diese Mechanismen in Gesellschaft und im Bildungssystem wirken, wird exemplarisch im Beitrag von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Klassismus deutlich. Diesen finden sie hier.

Ausschluss (Exklusion) wird als soziale Tatsache und als Prozess verstanden. Beides ist menschengemacht sowie mit Interessens- und Machtkämpfen verbunden (Lanwer 2015). Dabei sollte beachtet werden: „Die Dinge hätten auch anders sein können, und jede Ordnung gründet sich auf den Ausschluss anderer Möglichkeiten. Sie ist immer der Ausdruck einer besonderen Struktur von Machtverhältnissen“ (Mouffe 2008, zit. in Stein 2017: 103). Diese Verhältnisse neu zu ordnen, ist abhängig von den Akteur*innen in Gesellschaft.

tba

"Inklusion findest zuerst im Kopf statt und dann in Gruppen, z.B. in Politik und Gesellschaft. So kann Inklusion überall stattfinden." (Erarbeitung gemeinsam mit QuaBIS vom 23.05.2022)

Inklusion passiert "dort, wo man Menschen zusammenbringt." (Belma Bilir, Projekt QuaBIS)

Wenn Inklusion nicht beschränkt bleiben kann, dann kann Inklusion auch in der Lehrer*innenbildung nicht ausschließlich als ein Thema in einer Lehrveranstaltung behandelt werden. Inklusion muss Teil eines jeden Fachbereichs und einer jeden Fachdidaktik sein. Es ist ein Querschnittssthema und die Bearbeitung von Inklusion über Fächergrenzen hinweg wird zu einer Gelingensbedingung für schulische Inklusion:

“Empfehlenswert sind daher multiprofessionelle Teams, um den komplexen beruflichen Aufgaben beim Umgang mit Vielfalt sowie der Zusammenarbeit und Netzwerkbildung innerhalb der eigenen Schulgemeinschaft und darüber hinaus gerecht zu werden. Eine professionelle Haltung zu den Grenzen der eigenen Kompetenz, die Kenntnis der Potentiale anderer Professionen und die Bereitschaft zur kollegialen Kooperation sind wesentliche Elemente des Lehrerberufs, die zusätzlich an Bedeutung gewinnen und auch von den an Hochschulen Lehrenden vorbildhaft berücksichtigt werden sollten.” (Gemeinsame Empfehlung Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz 2015)

Sowohl in die Gestaltung der Angebote als auch in die Universitätskultur sollten inklusions- und vielfaltssensible Perspektiven Einzug halten. Die Lehrer*innenbildung an sich muss inklusionssensibel gestaltet werden. So erfahren Studierende selbst einen wertschätzenden Umgang mit Vielfalt und werden dadurch für Aspekte von Inklusion, Vielfalt und Ausschlussprozessen sensibilisiert. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse können als “inklusive Impulse” (Jugel, Hölzel, Besand 2020: 28) in spätere Arbeits- und Tätigkeitsfelder hinein getragen werden.

Des Weiteren hat die (Hoch)Schule einen ebenso wichtigen Stellenwert im Inklusionsprozess. Wenn Ausschluss entlang konstruierter und von außen zugeschriebener Kategorien stattfindet und diese durch verschiedene Handlungsweisen in der derzeitigen Gesellschaft reproduziert und institutionalisiert werden, kann (Hoch)Schule als Ort gesehen werden, der diese Prozesse entweder begünstigen oder durchbrechen kann (Friebel, Matusche, Wesemeyer 2022). Dies ist wieder abhängig von den dort aktiv werdenden Akteur*innen.

Mit Blick auf die Ausbildung angehender Lehrer*innen wird dies deutlich. Für einen Veränderungsprozess in Bereich der schulischen Bildung braucht es Lehrer*innen, welche nicht nur im Kontext ihrer Handlungskompetenz inklusionssensible Lehr-Lern-Angebote entwickeln können. Sondern sie brauchen auch Raum für die Entwicklung von Handlungs- und Urteilskompetenz. Haltung, Einstellung und Ideen sollten im Rahmen der Ausbildung besprochen und diskutiert werden dürfen. Die Hochschule können dafür einen Rahmen bieten:

“In der Wissenschaft ist folglich auch der Platz, um sich mit der eigenen zukünftigen Rolle [als Lehrperson, Anm. Team Fundus] sich [sic] auseinanderzusetzen und die an sie adressierten Rollenerwartungen zu hinterfragen, denn die Wissenschaft sollte einen „Frageraum“ installieren und aber auch Methoden anbieten, um die notwendigen analytischen Kompetenzen/Reflexivität [...] bewältigen zu können.” (Langner 2015: 325).

tba

“Alle. Irgendwie ausgeschlossen von irgendwas ist ja eigentlich jeder. Und der, der es vielleicht nicht ist, der hat eventuell irgendwelche Vorteile und schließt jemand anderen aus.” Thomas Gasch, Bildungs- und Inklusionsreferent QuaBIS (Erarbeitung gemeinsam mit QuaBIS vom 23.05.2022)

Ausschluss geschieht meist, weil Lebensbedingungen, Körper und Biografien von Menschen mit Vorurteilen anderer behaftet sind. Das bedeutet, Menschen werden durch Vorurteile ausgeschlossen und andere Menschen schließen durch ihre Vorurteile Menschen aus. Weiterhin vollzieht sich Ausschluss entlang von Linien, die sich durch viele verschiedene Kategorien ziehen (Besand, Jugel 2015: 106f). Ausschluss ist demnach immer mehrdimensional (ebd., siehe auch Intersektionalität) und Inklusion kann sich nicht auf eine spezifische Personengruppe oder eine Aufzählung von Gruppen begrenzen.

Doch auch, wenn Inklusion alle Menschen betrifft, darf kein Menschen gezwungen werden, an etwas teilzuhaben. Inklusion kann nur gelingen, wenn die am Prozess beteiligten Menschen auch Interesse daran haben, das Miteinander gemeinsam zu verbessern. Nur so können sich alle auf Augenhöhe begegnen, Vorurteile abbauen, sich über Bedürfnisse und Ideen austauschen und gemeinsam neue Wege finden. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, sich an Inklusion zu beteiligen.

Die Kommunikation über Bedürfnisse und der Einbezug des jeweiligen Menschen ist auch für die Gestaltung von Lern- und Entwicklungsprozessen von besonderer Bedeutung. Sie muss demnach auch als zentrale Kompetenz in der Lehrer*innenausbildung betrachtet werden.

Inklusive Lehr-Lern-Settings lassen sich nicht herstellen, in dem Planungsentscheidungen lediglich auf Annahmen über Bedarfe der Lernenden beruhen. Geschieht dies, wird häufig auf defizitäre Vorurteile und Fehlannahmen zurückzugreifen (Mannewitz 2019: 115f). Um Vorurteile nicht zu reproduzieren, muss in die Gestaltung von Lern- und Entwicklungsprozessen der Mensch, mit individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Kenntnissen, im Zentrum der Entscheidungen stehen und in die Planung einbezogen werden (Besand, Hölzel, Jugel 2019: 110). Dies gilt für jede Bildungssituation in jeder Institution und bei allen Menschen. Demnach müssen im Bereich der Bildung Lehramtsstudierende wie Hochschuldozierende eben auf diesen individuellen Einbezug der Lernenden vorbereitet und bei der Ausbildung entsprechender Kompetenzen unterstützt werden. Inklusion ist nicht etwas, das nur die Lernenden betrifft, sondern alle, an den Bildungsprozessen beteiligte Personen. Nur gemeinsam kann der beste Weg für gelingendes Lernen und Entwicklung gefunden werden.

tba

“Das ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich sollten alle mitmachen, weil Inklusion ja für alle wirklich funktionieren sollte und deswegen sollten eigentlich alle beteiligt werden, um auch mitmachen zu können.” (Belma Bilir, Bildungs- und Inklusionsreferentin im Projekt QuaBIS)

Doch warum? Allgemein kann gesagt werden, dass jeder Menschen zum einen selbst von Vorurteilen betroffen ist und gleichzeitig selbst Vorurteile hat. Das ist darin begründet, dass wir mit Bildern über Menschen aufwachsen (Mannewitz, Steffens 2014: 42f). Sie begegnen uns überall, geben uns Orientierung, können aber auch verletzen (ebd.). Um Verletzung, Diskriminierung und Ausschluss abzubauen, müssen Vourteile abgebaut werden, und das bei jedem Menschen.

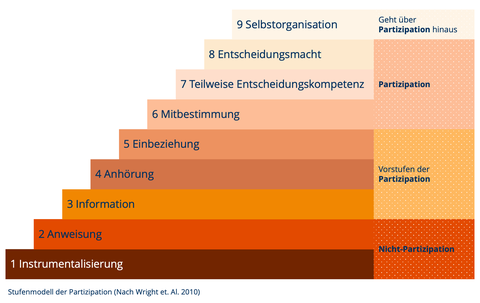

Das Mitgestalten, die Partizipation, kann dabei unterschiedlich ausgeprägt sein. Die Grafik von Unger (2014: 40) macht dies deutlich:

Stufenmodell der Partizipation (in Unger 2014: 40, nach Wright et al. 2010)

“Echte” Partizipation meint, dass jeder Mensch Entscheidungsmacht hat. Das bedeutet für Menschen, die aufgrund bestimmter Privilegien schon eine gewisse Macht besitzen, diese Macht zu teilen (Power-sharing).

An dieser Stelle steht Inklusion vor der Herausforderung, dass zwar alle Menschen einbezogen werden müssen, jedoch niemand gezwungen werden darf und kann. Denn Inklusion bedarf einer inneren Haltung und Überzeugung. Der Abbau von Vorurteilen und ausschließenden Strukturen kann nur dann gelingen, wenn gemeinschaftlich anerkannt wird, dass eben diese Strukturen Exklusion voran treiben. Es braucht Mut und Kraft, um Menschen immer wieder persönlich anzusprechen und mitzunehmen. Nur so kann Interesse, Freude aber auch Betroffenheit vermittelt werden.

Eine besondere Rolle kommt jedoch bspw. Bildungs- und Inklusionsreferent*innen, Aktivist*innen zu und all jenen Menschen, die systematisch von Ausschluss betroffen sind, zu. Sie sind die Expert*innen auf dem Gebiet der Inklusion, denen zugehört werden muss. Inklusion voranbringen zu wollen, ohne jene zu hören, die betroffen sind, ist letztlich keine Inklusion.

Das gilt in der gesamten Gesellschaft sowie in Lern- und Entwicklungsprozessen. Die Umsetzung inklusiver Lehr-Lern-Angebote obliegt zwar den jeweiligen Lehrenden (sie haben die Entscheidungsmacht), doch was die Lernenden brauchen, um nachhaltig zu lernen, muss im Austausch mit ihnen gemeinsam herausgearbeitet werden (Verstehende Perspektive). Nur durch und mit den Lernenden können Pädagog*innen lerner*innenseitige Bedürfnisse, Wissen und Fähigkeiten erkennen. Es muss also eine Kooperation zwischen Lehrpersonen und Lernenden angebahnt werden, damit Lern- und Entwicklungsprozesse initiiert werden, die individuelle Lernausgangslagen und Bedürfnisse berücksichtigen (Jugel, Steffens 2019: 108). Dies gilt für Schulen wie Hochschulen, denn der grundlegende Prozess sowie die Gelingensbedingungen für Lernen und Entwicklung ähneln sich. Auch hier kann aufgezeigt werden, dass Inklusion nur gemeinsam umgesetzt werden kann. Denn nur wenn entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, können inklusionssensible Lehr-Lern-Angebote umgesetzt werden.

An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass es Menschen gibt, die deutlich mehr von Ausschluss und Diskriminierung betroffen sind als andere. Hier bedarf es in besonderer Weise, ihre Bedürfnisse aufzunehmen. Denn Aufgrund wiederkehrender und vielfältiger Barrieren, denen sie im Alltag ausgesetzt sind, fehlt oft die Kraft, Inklusion voran zu treiben.

Menschen, die bspw. von Klassismus, Ableismus, Rassismus und Antiromanismus betroffen sind, müssen in den Blick genommen werden. Dabei bedarf es ständiger Reflexion. Denn eine Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen führt zwar auf der einen Seite dazu, diese sichtbar zu machen, ihnen Raum zu geben und diese zu empowern. Auf der anderen Seite können ausschließende Kategorien reproduziert werden. Es braucht eine Abwägung, wann Kategorien dekonstruiert werden sollen und wann es notwendig ist, die Diskriminierung durch eine Benennung sichtbar zu machen. Das Sichtbarmachen darf jedoch nie ohne den Einbezug der betroffenen Menschen selbst erfolgen (Nicht ohne uns über uns). Sichtbar machen fängt dort an, wo Menschen Teil von Entwicklungs-, Diskussions- und Entscheidungsprozessen sind. Dort beginnt Teilhabe und die Entwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft für alle.

Literaturempfehlung:

Boger, Mai-Ahn (2019): Das Trilemma der Inklusion.Letzter Aufruf: 15.12.2022 Link zur Website

tba

“Alle sollen Aufgaben haben, die sie auch lösen können, weil das glücklich macht, Freude bereitet und es auch andere interessieren kann. Damit das gelingt, müssen die Wünsche und Gefühle erfüllt und berücksichtigt werden. Inklusion soll die Vielfalt der Gesellschaft wertschätzend sichtbar machen.” (Erarbeitung gemeinsam mit QuaBIS vom 23.05.2022)

Ziel von Inklusion ist eine umfassende Veränderung der Gesellschaft, durch und mit allen in ihr lebenden Menschen. “Menschen können von Anfang an selbstverständlich teilhaben, ohne eine besondere „Eintrittskarte“ zu besitzen. Sie müssen nicht irgendwo hineinpassen, sondern gestalten ihr Leben und ihre Umgebung mit.” (QuaBIS)

Teilhabe ist Bedingung und Konsequenz dieses Prozesses und damit ebenfalls Ziel von Inklusion.

Thomas Gasch (Projekt QuaBIS) hat das so beschrieben: “Das gesamte Spiel irgendwie kriegt neue Spielregeln, [es] wird dann einfach rund, nenn ich’s mal.” Und diese neuen Spielregeln müssen von Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Perspektiven formuliert werden.

Teilhabe umfasst dabei sowohl vielfältige Möglichkeiten, die Gesellschaft mitzugestalten als auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei geht es nicht darum, Menschen zu Teilhabe zu verpflichten, sondern ihrer Mitwirkung schlicht nicht im Wege zu stehen. Jede Person soll teilhaben können und dürfen, aber nicht müssen.

Die Chance auf selbstbestimmte Teilhabe ist nach wie vor vielen Menschen verwehrt.

Die Bewusstmachung des Ausschlusses und der Nicht-Teilhabe in verschiedenen Situationen und Prozessen muss auch als Ziel von Inklusion gelten.

Ausschluss und Unterdrückung erzeugende Strukturen sind tief in unserer Gesellschaft und in unsere individuellen Denk- und Handlungsmuster eingeschrieben.

Ständige Reflexionsprozesse darüber stellen deshalb auch ein Ziel von Inklusion dar.

Auch im Bildungskontext werden Menschen aufgrund einer zumeist defizitorientierten Diagnostik separiert, aus dem ‘Regel’schulsystem ausgeschlossen und in das Förderschulsystem eingeschlossen. Nicht nur stellt dies eine Entwicklungseinschränkung dar (Pfahl 2011). Ebenso liegt die Annahme zugrunde, die Entwicklung eines Menschen voraussagen zu können. Jedoch kann Entwicklung nicht vorausgesagt werden (Feuser 1995). Das Ziel einer inklusiven Bildung sollte sein, individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse uneingeschränkt für alle zu ermöglichen und nicht zu beschränken. Die kann in einer Schule für alle gelingen, bei der unabhängig einer Kategorisierung alle mitgestalten und mitbestimmen können.

tba

“Inklusion passiert jetzt und überall. Aber es muss noch viel mehr passieren, weil es meist Integration ist. Integration ist, wenn man in einer Gruppe ist, aber nicht als vollwertiges Mitglied.” (Erarbeitung gemeinsam mit QuaBIS vom 23.05.2022)

Inklusion geschieht in jedem Moment, in dem Menschen auf Problem und Barrieren stoßen, diese reflektieren und gemeinsam überwinden und abbauen. Inklusion ist demnach ein Prozess, an dem immer mehr Menschen beteiligt sind. Belma Bilir, Bildungs- und Inklusionsreferentin bei QuaBIS ergänzt dazu: ”Auch in der Zukunft kann man viel erreichen. Also man verbessert sich ja und macht das immer Schritt für Schritt und dadurch wird es besser.”

Wenn Inklusion ein Prozess ist, in dem schrittweise strukturelle Barrieren abgebaut werden, bedeutet dies, dass Inklusion einen Wandel der Gesellschaft mit sich bringt. Wird hingegen Inklusion als Zustand verstanden, ignoriert dies, dass Ausschluss sowohl systemisch (bspw. durch die Zuweisung zu bestimmten Schulen oder Kategorisierung nach Behinderungen) als auch zwischenmenschlich, durch bspw. verinnerlichte Vorurteile, stattfindet (Jugel, Hölzel & Besand 2020: 30). Um beständig und gemeinsam Ausschluss zu erkennen und zu überwinden, bedarf es eines kontinuierlichen Reflexions- und Wandlungsprozesses zwischen allen Menschen und in allen Bereichen (Jugel 2015: 453). Denn nur die Transformation jedes gesellschaftlichen Bereichs führt zu einem Abbau ausschließender Strukturen und unterstützt die Entwicklung zu einer Gesellschaft, in der Teilhabe für alle möglich werden kann. Dazu müssen sich Menschen auf Augenhöhe und im Dialog begegnen, dabei Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken und die jeweiligen Bedürfnisse ernst- und annehmen. So können nach und nach Zugänge geöffnet und Barrieren abgebaut werden. Auch in Schulen und Hochschulen finden immer mehr inklusionssensible Prozesse statt. Beispielsweise an Hochschulen, in dem Rechte von behinderten Studierenden gestärkt und barrierefreie Angebot etabliert werden. Oder wenn in Seminaren flexible und individuell anpassbare Prüfungsleistungen möglich gemacht werden. Oder in Schulen, in denen Lernende in die Planung und Gestaltung von Lehr-Lern-Angeboten einbezogen werden und aktiv ihre Lern- und Entwicklungsprozesse mitgestalten können. Dies ist dabei nicht nur ein Wunsch von Akteur*innen, sondern universelles Menschenrecht (Deutsches Institut für Menschenrechte).

Jedoch kann Inklusion weder im Bildungssystem, noch in anderen Bereichen allein durch instrumentelle Änderungen erreicht werden (Ahrens 2015: 395f). Auch Bildungsinstitutionen müssen sich einem grundlegenden Transformationsprozess unterziehen. Denn Strukturen, die Lernende nach Defiziten und Leistung unterteilen, träges Wissen statt Entwicklung beurteilen und nicht flexibel Lehr-Lern-Settings gestalten können, werden nicht durch vereinzelte Personen oder Maßnahmen inklusionssensibel.

Denn nach wie vor werden Menschen bspw. aufgrund ihrer Sexualität, Herkunft, ihres Glaubens oder aufgrund von Behinderung ausgeschlossen, diskriminiert und abgewertet, sowohl in Bildungsinstitutionen als auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft.

“Das Wichtigste ist wirklich auch, dass es lange hält, [...] diese Inklusion. Weil, das kann ja nicht einfach aufhören [...]. Das muss einfach weitergehen. Und wenn alle wirklich dabei sind, dann kann das wirklich auch funktionieren, dann auch nachhaltig wird.” (Belma Bilir, Bildungs- und Inklusionsreferentin QuaBIS)

”Inklusion ist nicht nur, dass ich für irgendjemand, der bisher ausgeschlossen war, den Ausschluss aufhebe und denjenigen mit ins Boot hole, sondern, dass ich gegenseitig ein besseres Miteinander schaffe. Da gehört zum einen die Vorurteile abbauen dazu. Ja, eigentlich gehört hauptsächlich Vorurteile abbauen dazu.” (Thomas Gasch, Bildungs- und Inklusionsreferent QuaBIS)

Mit Blick auf die Ausgangsfrage, welches Verständnis von Inklusion dem Fundus zugrunde liegt, kann folgendes zusammengefasst werden:

Inklusion ist ein alle gesellschaftlichen Bereiche umfassender Prozess. Dabei kommen (Hoch)Schulen, als Orte der (Weiter)Bildung, Sozialisation und Entwicklung, eine besondere Bedeutung zu. Ziel ist es, Teilhabe im Sinne von Mitbestimmung aller Menschen zu ermöglichen. Das bedeutet für das grundsätzliche Miteinander und die Gesellschaft, den Abbau diskriminierender und ausschließender Strukturen, damit eine selbstbestimmte Lebensgestaltung für alle möglich wird.

Für Lernen und Entwicklung bedeutet dies im konkreten, dass Lern- und Entwicklungsprozesse entlang der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten für alle ermöglicht werden müssen. Dafür bedarf es auch der Entwicklung von wertschätzenden Reflexionsprozessen sowie Gestaltungsräumen für neue Ideen, ohne die Inklusion nicht umgesetzt werden kann. Demnach stellt Inklusion keinen Zustand dar, der erreicht werden kann, sondern muss als beständiger Prozess verstanden werden, in dem durch Dialog und Reflexion Ausschlussmechanismen aufgedeckt, reflektiert und überwunden werden. Damit dies gelingt, müssen alle Menschen Teil dieses Prozesses werden, wobei all jene Menschen, die besonders von Diskriminierung betroffen sind geschützt, angehört und unterstützt werden müssen. Denn Inklusion gelingt nur, wenn wir denen zuhören, die von Ausschluss betroffen sind. Somit muss Inklusion nicht nur als ein Wandlungsprozess auf institutioneller Ebene verstanden werden, der in bspw. Schulen, Hochschulen und Behörden stattfindet. Inklusion findet auch in einem Selbst als Reflexionsprozess statt, in dem eine wertschätzende und akzeptierende Haltung jeglicher menschlichen Vielfalt gegenüber entwickelt wird.