I

- Irland

- Ir‘ e dolors

- Isaac de l'Etoile

- Israel

- Italien

- Ivrea (Komturei, Italien)

- Ivry-le-Temple (Komturei, Frankreich)

Irland

Es scheint, daß es keine Templerniederlassung in Irland vor der Okkupation der Insel durch Heinrich II. gab. Er war es, der zwischen 1172 und 1177 den Orden mit einer Anzahl Güter und Privilegien beschenkte. Die irischen Templer erfreuten sich der selben Freiheiten wie ihre Brüder in England. Die Provinz war - obwohl sie ihren eigenen Provinzmeister hatte - der Provinz England unterstellt. Jener wurde vermutlich auf dem Provinzialkapitel in London gewählt, denn die irischen Komture waren gehalten, den jährlichen Kapiteln in London beizuwohnen. Nichtsdestoweniger war der Provinzmeister von Irland eine bedeutende Persönlichkeit. Mehrere Male wurde er durch den König ernannt, gemeinsam mit dem Justiziar die Zölle und Steuern des Landes einzutreiben. Die Meister und die in Irland stationierten Ritter rekrutierten sich aus der anglo-normannischen Oberschicht. Am Vorabend des Prozesses besaß der Orden in Irland ungefähr 21 Landsitze, über 20 Kirchen, sowie Ländereien und andere Einkommen.

Der Abenteuerroman Sone de Nansay widmet dem fiktiven Templermeister Margon von Irland eine wichtige Rolle.

Provinzmeister von Irland:

~1186 Walter

~1200-1210 Hugues

~1210 Henri Foliot

~1234 Ralph de Southwark

1235-1250 Roger le Waleis

1250-1273 Herbert de Manchester

~1278 Ralph de Glastonbury

~1295-1301 Walter le Bachelor

1302-1306 William de Warenne

1307-1308 Henri de Tanet

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Lord, E.: The Knights Templar in Britain, Edinburgh 2002. Wood, H.: The Templars in Ireland, in: Proceedings of the Royal Irish Academy 27 (1907).

"Ir‘ e dolors"

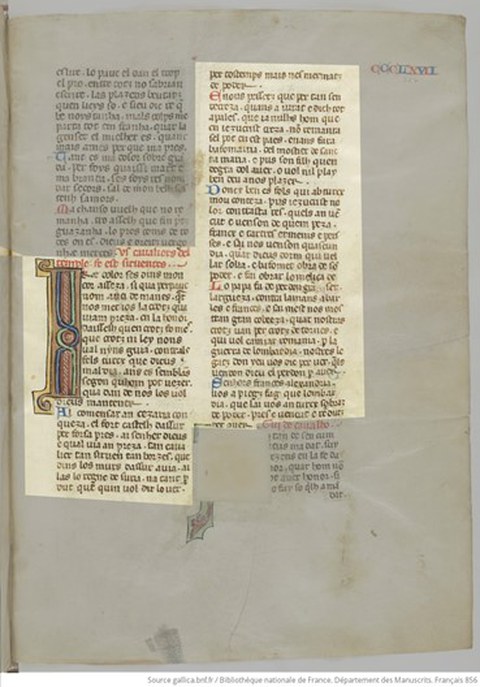

Ir‘ e dolors (=Zorn und Schmerz) ist der Titel eines in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf Provenzalisch verfassten Gedichts. Es ist in zwei Handschriften überliefert: Paris, BN MS fr. 856 und Modena, Biblioteca Estense, Cod. Campori. Im Manuskript aus Modena wird als Autor ein „Ricaut Bonomel, fraire del Temple“. genannt. Von der älteren Forschung wurde das Gedicht einem gewissen „Olivier del Temple“ zugeschrieben. Das Pariser Manuskript titelt nur „Klagelied (=sirventes) eines Tempelritters“.

Manuskriptseite mit „Ir‘ e dolors“, Paris, Bib. nationale MS Fr. 856.

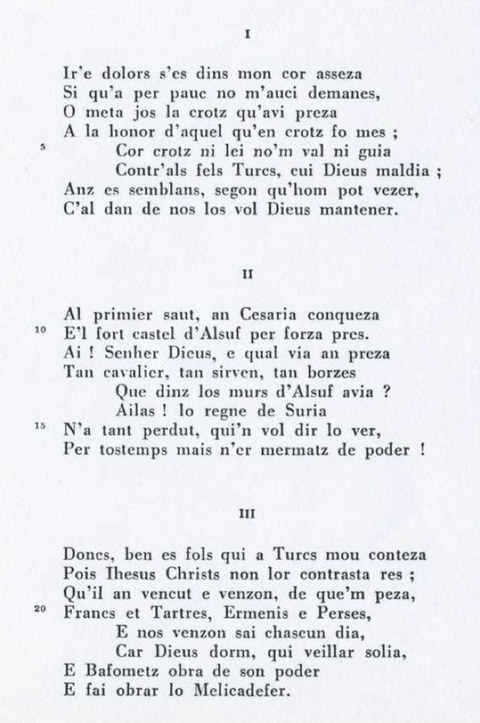

Der Autor beklagt die Niederlagen der Christen in Outremer und die Siege der muslimischen Gegner. Er sei so betrübt, dass er an Selbstmord denke oder das Kreuz zu verleugnen, da weder Kreuz noch Glaube ihm Hilfe gegen die „üblen Türken, die Gott verfluchen möge“ brächten. Sie hätten Caesarea erobert und Arsuf; viele Ritter und Servienten, aber auch Bürger seien bei der vergeblichen Verteidigung ums Leben gekommen. (Gemeint sind die Eroberungen durch Baibars 1265). Es sei verrückt, sich noch in den Kampf gegen die „Türken“ zu werfen, da Jesus Christus sich ihnen nicht entgegenstelle. „Gott schlafe“ und Mohammed lässt Melicadefer (=Baibars) mit aller Macht zuschlagen. Im provenzalischen Original heißt es übrigens „Bafometz“ im entsprechenden Vers: „E Bafometz obra de son poder / E fai obrar lo Melicadefer“ (ed. Müller, S. 115). „Bafomet(z)“, die provenzalische Bezeichnung des Propheten Mohammed, entwickelte infolge weniger Aussagen aus dem Prozess gegen die Templer ab dem 18. Jahrhundert ein Eigenleben als Götzenbild Baphomet.

Ir‘ e dolors auf Provenzalisch.

Das Klagelied fährt fort, der Gegner drohe, aus der Marienkirche eine Moschee („Bafomaria“) zu machen, und dass bald kein Christ mehr in diesem Land leben würde. Gleichzeitig übt der Autor scharfe Kritik an den Mächten Europas, die sich nicht mehr um das Heilige Land kümmern. Stattdessen gäbe der Papst Kreuzzugsindulgenzen an Charles I. d’Anjou und die Franzosen, um gegen die „Lombarden“ zu kämpfen. (Gemeint sind die Parteigänger der Staufer in Italien). Gegen Geld verkauften der Papst und sein Legat Gott und die Ablässe, um so Kämpfer zu gewinnen.

Ricaut Bonomel war nicht der einzige Poet, der Kreuzzüge in Europa und gleichzeitige mangelnde Hilfe für das Heilige Land kritisierte. 1268 reagierte die Stadtregierung von Perugia sogar mit einem neuen Erlass, dass bei hoher Geldstrafe die Verfassung oder öffentliche Aufführung eines Liedes gegen Charles I. (oder für den letzten Staufer Konradin) verbot. Im Fall von Zahlungsunfähigkeit sollte dem Schuldigen die Zunge herausgeschnitten werden.

Auch die Reaktion auf die Siege der Muslime, dass Gott die Christen wohl verlassen hätte, ist nicht nur in Ir‘ e dolors zu finden. Der Dominikaner Riccoldo da Montecroce äußert sich nach dem Fall Akkons 1291 ähnlich verzweifelt, und fragt sich sogar, ob Gott wolle, dass die Christen zum Islam übertreten.

Anke Napp

Quellen:

- Handschriftenoriginal: Paris, Bibliothèque nationale, MS Fr. 865, Nr. 367: URL

- G. Bertoni, Il serventese di Ricaut Bonomel, in: Zeitschrift für Romanische Philologie XXXIV (1910), S. 701-707 (Original und italienische Übersetzung): URL

- Riccoldo da Montecroce, Lettres sur la prise d’Acre (1291), ed. R. Röhricht in: Archives de l’Orient latin 2 (1884), S. 258-296, hier bes. S. 266 und 271.

- U. Müller (Hg.), Kreuzzugsdichtung, Tübingen 1998 S. 114-116 (Original und deutsche Übersetzung).

- H. Nicholson, Ricaut Bonomel, Ir'e dolors s'es dins mon cor asseza (Englische Übersetzung), auf ORB: URL.

Sekundärliteratur:

- A. de Bastard, La colère et la douleur d'un templier en Terre Sainte: “I’re [sic] dolors s'es dins mon cor asseza”, in: Revue des langues romanes, 81 (1974), S. 334-373

- L. Paterson, The Troubadours and their Lyrics, in: A. Bale (Hg.), The Cambridge Companion to the Literature of the Crusades, Cambridge 2019, S. 39-55, hier S. 50f.

- P. A. Throop, Criticism of Papal Crusade Policy in Old French and Provençal, in: Speculum 13/4 (1938), S. 379-412

Isaac de l'Etoile

Siehe Etoile, Isaac de

Israel

Auf dem Territorium des heutigen Israel und der Autonomen Palästinensergebiete (sowie in Teile des heutigen Libanon und Syrien) erstreckte sich das nach dem Ersten Kreuzzug gegründete Königreich Jerusalem mit seinen Vasallen. Nach der Schlacht von Hattin 1187 kam es im weiteren Verlauf zu großen Gebietsverlusten. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gingen sukzessive alle Besitzungen verloren, bis sich nur noch einige Küstenstädte und Burgen in christlicher Hand befanden.

In Jerusalem befinden sich die wichtigsten Stätten der christlichen Heilsgeschichte, allen voran die Grabeskirche mit den Orten der Kreuzigung, Bestattung und Auferstehung Jesu, die seit dem 4. Jahrhundert bis heute Ziel christlicher Pilger sind.

Territorium

Im Königreich Jerusalem nahm der Orden der Templer zu Beginn des 12. Jahrhunderts seine noch bescheidenen Anfänge. Seine Aufgabe war, die Straßen, auf denen die Pilger unterwegs waren, zu schützen. Das Hauptquartier des Ordens befand sich bis zum Verlust der Stadt an Saladin 1187 in Jerusalem. Später wurde das Haupthaus wohl für einige Zeit nach Tartus (heute Syrien), schließlich aber nach Akkon verlegt. Viele der Besitztümer des Ordens waren bereits ab der Kampagne Saladins – meist dauerhaft – in muslimischer Hand. Einige gingen Mitte des 13. Jahrhunderts über Verträge zeitweilig wieder in den Besitz des Templerordens über.

Inneres der Al Aqsa-Moschee vor den Umbauten des 20. Jahrhunderts, die christliche Elemente ersetzten. Bildband "Im Lande des Herrn" von Gustav Meinertz, K.M.H. Bildbandverlag Ludwig Schumacher.

Abgesehen vom Hauptsitz in Jerusalem und befestigten Arealen innerhalb der großen Städte an der Küste, besaßen die Templer Land, Dörfer und weitere Immobilien nebst ihren Herrschaftsrechten. Häuser in Jerusalem, die zum Besitz des Ordens gehörten, waren mit einem eingeschlagenen „T“ gekennzeichnet. Die früheste Übertragung einer Burg, bei Gaza, fand 1150 statt.

Der Pilger Theodoricus, der um 1170 ins Heilige Land reiste, betont mehrfach, dass ganz Judäa mit seinen Dörfern und Weinbergen entweder den Johannitern, oder den Templern gehöre, die dort auch stark befestigte Burgen gegen die ‚Heiden‘ unterhalten: „[…] cum universis agris et vinetis tam ipsi quam Templarii sibi subiungaverunt, disposita per universam regionem militia et castris adversus paganos valde munitis“ (ed. Huygens, S. 158). Die Burgen des Ordens lagen an Pilger- und Handelsrouten und wichtigen von den Pilgern aufgesuchten Plätzen (Chastellet und Castrum Dumi in der Nähe des Jordans; Toron-des-Chevaliers an der Straße nach Jerusalem). Sie waren aber auch Teil der Grenzsicherung des christlichen Territoriums (Safed, Château de Pelerin). Bau und Unterhalt der Burgen, die im Laufe der Geschichte oft mehrfach angegriffen und zerstört wurden, inklusive Verpflegung und Ausrüstung ihrer Besatzung und Pferde verschlang große Summen. Diese Gelder mussten von den Niederlassungen in Europa erwirtschaftet werden.

Die Ordensbrüder und Besitzungen im Königreich Jerusalem unterstanden laut Regel dem „Komtur von Land und Königreich Jerusalem“, der gleichzeitig Schatzmeister des Ordens war (§ 110f, ed. Curzon, S. 94f). Ungefähr 300 Ritter gab es im Königreich Jerusalem zur Hochzeit des Ordens. Hinzu kamen die Servienten, Turkopolen und weitere Hilfstruppen, so dass Forscher das Templerheer auf einige tausend Mann schätzen. Kontingente von Templern waren Teil der verschiedenen Kreuzzugsunternehmen bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts. Die Verluste in den großen Schlachten waren hoch und betrafen nicht selten 80 bis 90 Prozent der Ritterbrüder. 1187 fielen laut zeitgenössischer Angaben 290 Templer in den beiden Schlachten von Cresson und Hattin; die Überlebenden wurden hingerichtet. Große Verluste gab es auch 1244 in der Schlacht von La Forbie bei Gaza.

Beziehungen und Konflikte

Neben erhaltenen Urkunden und Briefen berichten verschiedene Chroniken mit unterschiedlichem Blickwinkel über die Ereignisse im Königreich Jerusalem und auch die Bauwerke. Darunter finden sich Wilhelm von Tyrus‘ Historia, die Chronik von Ernoul, das Itinerarium Peregrinorum, der „Templer aus Tyrus“ und die Österreichische Reimchronik auf christlicher Seite. Auf muslimischer Seite sind die Chronisten Ibn al-Athir und Imad ad-Din zu nennen.

Der Orden erhielt sowohl von geistlicher, als auch weltlicher Seite Schenkungen und Besitzübertragungen, vermehrte sein Territorium aber auch durch Ankäufe. Darunter befanden sich bedeutende Immobilien wie die Burg Safed, die 1168 durch König Amaury I. den Templern übergeben wurde – allerdings gegen Teil-Bezahlung. Hochrangige Templer, vor allem die Meister, waren in die Politik der Kreuzfahrerstaaten, insbesondere des Königreiches Jerusalem involviert. Als Berater dienten sie am Königshof und bei neu ankommenden Kreuzzugskontingenten. Sie nahmen Einfluss auf Erbfolge- und Regierungsentscheidungen und unterstützten bestimmte Adelsparteien, wie die Meister Gilbert Erail, Gérard de Ridefort und Guillaume de Beaujeu. Im 13. Jahrhundert schlossen Ordensvertreter zum Teil eigenständig Verträge mit den muslimischen Nachbarmächten, wie 1282 den „Vertrag von Tortosa/Tartus“. Muslimische Herrscher dieser Jahrzehnte betrachteten Templer und Johanniter oft als einzig wichtige und valide Ansprechpartner der Christen.

Kam es zum Krieg, galten die Templer als besonders gefährliche Feinde, die in den meisten Fällen exekutiert wurden, falls sie die Kämpfe überhaupt überlebten. Imad-ad-Din, Chronist und Schriftsteller am Hof Saladins, berichtet mit religiösem Enthusiasmus, wie die gefangenen Templer (und Johanniter) auf Befehl des Sultans geköpft wurden, denn jener habe die „Erde von diesen beiden unreinen Geschlechtern säubern“ wollen: „Der Sultan saß mit frohem Gesicht dabei“ fährt der Chronist fort und lobt die Mörder der Gefangenen mit den Worten „wie viel Lohn erwarben sie, […] wie viele fromme Werke vollbrachten sie mit den Hälsen, die sie durchhieben! […] Wie viele Ungläubige töteten sie, um dem Islam Leben zu geben“ (übers. Gabrieli, S. 185).

Von christlichen Chronisten wurden die Niederlagen und Gebietsverluste in Outremer von teilweise den Ritterorden angelastet, die sich ja zum Schutz der Heiligen Stätten und dem Kampf gegen die Muslime verpflichtet hatten. Der Vorwurf der Komplizenschaft mit den ‚Ungläubigen‘ wurde auch während des Prozesses gegen den Orden wieder aufgegriffen: Auf dem Konzil von Vienne 1312 behauptete der Erzbischof von Bourges, die Templer hätten die Christen von Akkon sozusagen ausgeliefert. Dass die Ordensbrüder ja doch häufig verlustreich gegen die Muslime gekämpft hatten, erklärte der Geistliche mit Täuschungsmanövern des Teufels.

Neben den kleineren und großen militärischen Auseinandersetzungen mit den benachbarten muslimischen Staaten gab es auch im Heiligen Land Streitfälle des Templerordens mit christlichen Herrschaftsträgern. Dazu zählten Unstimmigkeiten bezüglich Besitztiteln und Rechten, wie sie auch in den europäischen Provinzen häufig vorkamen, aber auch größere Zwistigkeiten. Ende des 12. Jahrhunderts eskalierte ein Streit mit dem Bischof von Tiberias, der beim Orden eine größere Summe Geldes hinterlegt hatte. Der Bischof von Sidon exkommunizierte den gesamten Orden. Alle Parteien brachten die Angelegenheit vor den Papst, der zwar befahl, die Geldangelegenheit ordnungsgemäß zu prüfen, die Templer ansonsten aber in Schutz nahm und die Exkommunikation für rechtswidrig erklärte. Unrühmlich bekannt wurde auch der sogenannte Krieg von St. Sabas Mitte des 13. Jahrhunderts, in dem es in Akkon zu Waffenhandlungen zwischen Templern und Johannitern kam.

Anke Napp

Quellen:

- H. de Curzon, La règle du Temple, Paris 1886: URL.

- F. Gabrieli (Hg. / Übers.), Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht, Augsburg 1999.

- The Chronicle of Ibn al-Athīr for the Crusading Period from al-Kamil fi’l-ta’rikh, Teil 2. The Years 541–589/1146–1193: The Age of Nur al-Din and Saladin, ed. / übers. D. S. Richards (Crusade Texts in Translation 15), Aldershot/Burlington 2007

- Itinerarium peregrinorum et gesta regis Richardi, ed. W. Stubbs, Chronicles and memorials of the reign of Richard I, 2 Bde (Rolls Series 38), Bd. 1, S. 16f., S. 69f: URL.

- Theodorici libellus de locis sanctis, ed. R. B. C. Huygens in: Peregrinationes Tres. Saewulf, John of Würzburg, Theodoricus (CCCM Bd. 139), Turnholt 1994, S. 143–197 (Beschreibung des Hauptsitzes in Jerusalem: S. 164f).

Sekundärliteratur:

- A. J. Boas, Archaeology of the Military Orders. A survey of the urban centres, rural settlements and castles of the military orders in the Latin East (c. 1120 –1291), London / New York 2006.

- V. Claverie, L’ordre du Temple dans l‘Orient des croisades (XIIe-XIIIe siècle), in: De Jerusalem à la Champagne, S. 68–79.

- A. Demurger, Templiers et Hospitaliers dans les combats de Terre Sainte, in: Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public 1987, S. 77–92: URL.

- A. Napp, Vom Ketzerprozess zur Metaverschwörung. Die Mythen um den Templerorden, Baden-Baden 2020.

- D. Pringle, Templar Castles between Jaffa and Jerusalem, in: H. Nicholson (Hg.), The Military Orders II: Welfare and Warfare, Aldershot 1998, S. 89–109.

- D. Pringle, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, 4 Bde, Cambridge 1993–2007 (Bd. 3 zu Jerusalem, Bd. 4 zu Akkon).

- S. Sammarco, Rapporti fra Templari e Arabi in Terrasanta. Mito e realtà, in: Atti del XXX Convegno di Ricerche Templari, Cesenatico 8/9 settebre 2012, Tuscania 2013, S. 1–17.

- R. Sarobe, Els Templers i l'art de la guerra, in: R. Sarobe (Hg.), Templers. Guerra i religió a l'Europa de les croades (Ausstellungskatalog), Barcelona 2017, S. 63–68.

Italien

Der heutige geographische Raum Italiens war im Mittelalter in drei Templerprovinzen eingeteilt: einen zentral-nördlichen Teil, in den Quellen oft Italia oder Lombardia genannt, eine weitere Provinz, die Apulien umfasste, und als dritte Sizilien, wobei die beiden südlichen Provinzen zum Teil einem gemeinsamen Provinzmeister unterstanden. Dabei entsprechen die mittelalterlichen Regionen nicht hundertprozentig den heutigen italienischen Verhältnissen.

Die ersten Niederlassungen des Ordens entstanden um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Es ist wahrscheinlich, dass Bernhard von Clairvaux, der während des Papstschismas 1130-1183 mehrfach in der Region als Unterstützter von Innonzenz II. unterwegs war, an den Zuwendungen zum Orden Anteil hatte. Auf dem Konzil zu Pisa 1135 warb Bernhard für die Unterstützung der Templer. Erste Schenkungen in Form von Geldzuwendungen durch Papst Innozenz (eine Goldmark jährlich) und die anwesenden Prälaten (eine Silbermark jährlich) folgten. Urkundliche Hinweise auf eine direkte Intervention Bernhards bei der Gründung einzelner Niederlassung fehlen aber (Bellomo, S. 18). Der erste aus den Quellen bekannte Provinzmeister war Bonifacio, der 1167 durch den Ordensmeister Bertrand de Blanchefort selbst ernannt wurde. Einige Male tauchen in den Quellen Provinzmeister für „ganz Italien“ (totius Italie) auf: 1227 Guglielmo da Melzo, 1245 Giacomo de Boscho und 1256 Dalmazio de Fenolar. Ein genauerer Abgleich der in den Urkunden getätigten Verwaltungsakte zeigt aber, dass es sich auch hier nur um die norditalienische Region handelte. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts gab es eine Neuordnung der Ordensadministration auf der italienischen Halbinsel.

Provinz „Italia“

Territoriale Gliederung

Zu dieser Provinz gehörten die Unterprovinzen (balia, preceptoria, provincia) Lombardei, Toskana, Patrimonium Beati Petri in Tuscia, Rom, das Herzogtum Spoleto, Campanien, Maritima, die Marken und Sardinien. Die Grenzen der Unterprovinzen waren jedoch fließend und zum Teil hatten Würdenträger die Aufsicht über zwei Unterprovinzen in Personalunion inne. „Lombardei“ wurde auch als Synonym für ganz Norditalien gebraucht.

In der Toskana und dem Piemont richteten die Templer vor allem an der Pilgerstraße nach Rom, der Via Francigena, sowie in den großen Städten ihre Niederlassungen ein. Häufig gehörte auch eine Hospitaleinrichtung zu den städtischen Häusern. Man findet Komtureien zum Beispiel in Albenga, Bologna, Genua, Mailand, Parma, Pavia, Perugia, Savigliano, Siena, Tortona und Vercelli. und. Die älteste Niederlassung befand sich vermutlich in Mailand; hier ist bereits 1135 Besitz belegt. Im 13. Jahrhundert tauchen 27 neue Ordenshäuser in den Urkunden auf. Zur Zeit der päpstlichen Residenz in Viterbo in der 2. Hälfte des 13. Jhd.s erhielt bzw. erwarb der Orden in dieser Region Niederlassungen und Besitzungen, wie S. Savino bei Tuscania oder S. Giulio in Civitavecchia.

Provinzialkapitel sind in Piacenza und gegen Ende des 13. Jahrhunderts häufig in Reggio-Emilia abgehalten. Nur spärliche Quellen sind zum Thema Flotte und Einsatz bei Kreuzzugsunternehmungen vorhanden, die die Häfen in Norditalien nutzten. Maritime Aktivitäten konzentrieren sich auf süditalienische Häfen. Die Niederlassungen in Genua und Venedig waren von keiner herausgehobenen Bedeutung.

Beziehungen und Konflikte

Die Beziehungen des Ordens zu den örtlichen zivilen und kirchlichen Autoritäten wandelten sich während der knapp 160-jährigen Existenz des Ordens in der Region. Sie waren abhängig von der politischen Großwetterlage (Kampf der Päpste gegen die Staufer, Lombardische Liga), aber auch von der Politik der italienischen Stadtrepubliken. Eine globale Einschätzung politischer Präferenzen des Ordens ist kaum möglich. Zunächst scheinen die norditalienischen Templer zumindest eher der kaiserlichen Seite zugewandt gewesen zu sein: Als 1158 Friedrich Barbarossa Mailand belagerte, richtete er sein Hauptquartier in der dortigen Templerkomturei ein. Der Komtur von Rom nahm 1160 sogar Partei für den kaiserlichen Gegenpapst, Victor IV. – ebenso wie ein großer Teil des norditalienischen Episkopats und auch die Johanniter Die Familie der Markgrafen von Montferrat, treue kaiserliche Parteigänger, waren auch den Templern verbunden und stellten bis ins 13. Jahrhundert Ordensbrüder und Würdenträger.

Die Beziehungen zwischen Templerorden und Papst hatten keinen dauerhaften Schaden genommen. Bereits 1162, noch während des Schismas, hatte auch Papst Alexander III. die Privilegien des Ordens bestätigt. Zwei Ordensbrüder sind in dieser Zeit als päpstliche Kammerherrn belegt: Bernardo und Francone, die sogar in wichtige Finanztransaktionen einbezogen wurden. 1169 bestätigte Papst Alexander dem Provinzmeister „in Lombardia“ den Besitz von Kirche, Hospital und Grund von Santo Stefano in Reggio Emilia.

Mit dem lokalen Klerus gab es wie in anderen Regionen auch hin und wieder Konflikte über die Zehnterhebung und seelsorgerliche Jurisdiktion, besonders, was Begräbnisrechte anging. Einige Zeugnisse legen nahe, dass die Templerkirchen besonderen Zulauf an Gläubigen (und damit Einkünften) hatten. In Fiorenzuola d’Arda wurde der Gemeinde untersagt, die Templerkirche zu besuchen – die Bürger appellierten an den Papst. Gleichwohl gibt es aber auch Urkunden, die auf ein fruchtbares Zusammenwirken von Ortsklerus und Templern verweisen. Sowohl in Tortona als auch in Piacenza wurden den Templern in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die Bischöfe Hospitäler übereignet.

Die Beziehungen der Templer zu den Stadtgemeinden waren gut und oft sehr eng. In Piacenza wurde 1185 in der dortigen Ordensniederlassung das Gremium, dem die Wahl des Podestà oblag, bestimmt. 1202 wurde in Savigliano sogar ein Templer zum Podestaàgewählt. Während des Prozesses drohte der Stadtrat von Tortona den Inquisitoren, die gegen die ansässigen Templer vorgehen wollten. Das nicht immer gutes Einvernehmen herrschte, zeigt der Konflikt der Templer von Pavia mit den städtischen Autoritäten Mitte des 13. Jahrhunderts, in dessen Verlauf letztere durch einen päpstlichen Legaten exkommuniziert wurden.

Provinzmeister (nach Bellomo)

Oft wurden mehrere Ämter in Personalunion verwaltet und der geographische Bereich der tatsächlichen Amtsgewalt ist in den Quellen oft schwer fassbar. Einige der hier aufgelisteten Personen könnten auch nur Unter-Provinzmeister gewesen sein

~1167 Bonifacio (Italien/Lombardei)

~1179 Roboaldo di Moncalvo

~1190 Alberico ~1191 Fr. Gaimardo

~1203 Aimerico de Saliis

~1205 Aimerico

~1222 Giovanni Lombardo (Italien und Lombardei)

~1227 Guglielmo da Melzo (Italien und Lombardei – wahrscheinlich Vakanz des Sitzes Lombardei)

~1231 Fr. Gerardo

~1239–1242 Enrico Teutonico

~1244 Goffredo Lupi di Soragna

~1245 Giacomo de Boscho

~1254–1256 Dalmazio de Fenolar

~1259–1260 Pietro Fernandi

~1266 Ermanno di Osimo

~1268–1271 Enrico da Treviso

~1281 Bianco da Pigazzano (Italien und Lombardei)

~1300 Uguccione da Vercelli

~1303 Giacomo da Montecucco (Lombardei, Toskana, Rom und Sardinien)

Unter-Provinzmeister (nach Bellomo)

Oft wurden mehrere Ämter in Personalunion verwaltet und der geographische Bereich der tatsächlichen Amtsgewalt ist in den Quellen oft schwer fassbar. Einige der der hier aufgelisteten Personen könnten auch Provinzmeister gewesen sein

~1167 Bonifacio (Italien/Lombardei)

~1190 Fr. Gaimardo (Marken und Lombardei)

1200–1204 Barozio

~1218 Giovanni Lombardo (Rom, Toskana und Sardinien)

~1236 Alberto Lombardo (Rom, Toskana und Sardinien)

~1247 Fr. Ermanno (Campanien und Marken) / Giacomo de Balma (Prokurator d. Lombardei)

~1254 Guglielmo da Bubbio (Lombardei) / Gabriele Gambulara (Marken)

~1261 Guglielmo da Bubbio (Lombardei und Toskana)

~ 1267 Bianco da Pigazzano (Lombardei)

vor 1271 Oberto di Calamandrana (Lombardei)

~1271 Bianco da Pigazzano (Lombardei)

~1285 Guillaume de Noves (Lombardei und Toskana)

~1290 Artusio de Pocapalea

~1292 – 1296 Guglielmo di Canellis

~1303 Giacomo da Montecucco (Lombardei und Toskana)

ProvinzApulien und Sizilien

Territoriale Gliederung

Sehr früh etablierten sich die Templer in Süditalien. Der Hauptsitz für die Unterprovinz lag in Barletta. Nach der Sizilianischen Vesper wurde die Unterprovinz Sizilien von Apulien getrennt. Beide bildeten nun selbständige Ordensprovinzen, Sizilien mit dem Zentrum Messina und Apulien mit dem alten Zentrum Barletta.

Die Templer verfügten über ausgedehnten Landbesitz, doch waren darunter auch Sümpfe und andere nicht-kultivierte Areale. Besonders wichtig wurden Ordenshäuser in den Hafenstädten Messina, Barletta, Manfredonia und Brindisi), als Umschlagplatz für Waren und Anlaufpunkt für Pilger in das Heilige Land. Die Templer handelten sogar mit „Pauschalangeboten“ bei denen die Reisenden den Transport auf Templerschiffen und die Übernachtung in sicheren Ordenshäusern buchen konnten! Neben dem Pilgerverkehr waren Land- und Weidewirtschaft sowie die Salinen (Salz war die einzige Möglichkeit, Fleisch für den Transport in den Orient haltbar zu machen) eine bedeutende Einnahmequelle. Die Landverluste im Orient infolge der muslimischen Eroberungen während des 13. Jahrhunderts und schließlich der Verlust des Heiligen Landes sorgten für große finanzielle Einbußen.

Die frühesten Belege für Templerniederlassungen reichen in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Das Haus in Trani scheint bereits vor 1142 gegründet worden zu sein, für Barletta ist die Anwesenheit von Templern in den 50er Jahren des 12. Jahrhunderts belegt. Erst aus dem 13. Jahrhundert gibt es jedoch Nachrichten über die Häuser in Bari und Brindisi. Selbst nach dem Fall von Akkon erhielten die Templer noch neue Güter in Süditalien – die Aufgaben des Ordens galten nicht als obsolet..

Der letzte Provinzmeister des südlichen Italiens, Odo de Valdric, blieb bis Ende 1308 in Apulien und zog sich dann nach Zypern zurück, um der Verhaftung zu entgehen. Dort testierte er 1310 vor der päpstlichen Kommission. Auch die Templerbesitzungen in Süditalien wurden mit der päpstlichen Bulle Ad abolendam den Johannitern übereignet. Allerdings mussten diese zum Teil Prozesse führen, um an ihren Besitz zu gelangen. Robert von Anjou, König von Neapel ab 1309, verzögerte die Übergabe der Templergüter bis in die 1330er Jahre.

Beziehungen und Konflikte

Der Übergang von der normannischen zur staufischen Herrschaft (1194 Krönung Heinrich VI. in Palermo zum König von Sizilien) bedeutete zunächst keine Einbußen an Zuwendungen für den Orden. Auch Friedrich II. bestätigte in den ersten Herrschaftsjahren Besitz und Privilegien. Friedrich bestätigte 1229 den Templern alle bis dato erlangten Besitzungen in seinem Gebiet. Die sich verschlechternden Beziehungen Friedrichs mit dem Heiligen Stuhl hatten auch Auswirkungen auf die Beziehung zum Templerorden. Ab den 1220er Jahren favorisierte der Herrscher den Deutschen Orden, während die Templer kaum mehr Schenkungen und Privilegien erhielten. Friedrichs Exkommunikation durch Papst Gregor IX. und die daraufhin erfolgte Hilfsverweigerung der Templer (und Johanniter) auf dem Kreuzzug sorgte für das Ende jedweder freundlichen Beziehung. 1249 konfiszierte Friedrich die Templerbesitzungen in Apulien und benutzte sie teilweise, um seine Getreuen für ihren Beistand zu entlohnen.

Die politischen Konstellationen waren jedoch durchaus wechselhaft: 1264 erbat Papst Urban IV. die Hilfe der Templer gegen Manfred, Sohn Friedrichs II. Provinzmeister Albert de Canellis, ein Vertrauter Manfreds und so verweigerten die Templer dem Papst in diesem Fall ihre Hilfe. Nach dem Tod Manfreds waren die Beziehungen zwischen Orden und Papst in Sizilien und Apulien aufs Neue exzellent. Die unter Friedrich II. entzogenen Güter wurden auf päpstliche Order hin zurück erstattet.

Gut waren die Beziehungen auch zu dem 1266 zum König von Sizilien gekrönten Charles I. von Anjou. Templer versahen wichtige Dienste in seiner Regierung: Etienne de Suisy, damals Provinzmeister von Sizilien, wurde zum königlichen Repräsentanten bei der Weihe des Erzbischofs von Akkon ernannt Ein Templer überwachte den Burgenbau in den Abruzzen und 1271 war ein gewisser Bruder Martinus königlicher Almosenier. Der Templer Pietro Manso fungierte als Botschafter des Königs und half ihm, die Ansprüche auf den Thron von Jerusalem durchzusetzen. Charles I. nutzte die Kapazitäten des Ordens für seine Transporte ins Heilige Land und gewährte den Ordensbrüdern zahlreiche Privilegien, wie die Befreiung von der Hafensteuer. Somit konnten Lebensmittel billiger ins Heilige Land transportiert werden. Die Beziehungen der Templer zu den angevinischen Monarchen blieben eng bis ins Jahr 1307, wohl sogar von einer persönlichen Freundschaft zwischen Charles II. und Meister Jacques de Molay gekennzeichet. Alte Privilegien wurden bestätigt, Besitzungen gegen Übergriffe in Schutz genommen, es gab neue Schenkungen. Auch die Krone von Aragon, zu der die Insel Sizilien nach der Sizilianischen Vesper 1282 gehörte (Apulien verblieb unter der Herrschaft der Anjou und wurde als Königreich Neapel, ggf. aber auch noch als Königreich Sizilien bezeichnet), zeigte sich dem Orden gegenüber freigiebig. König Jayme II. von Aragon, König von Sizilien seit 1285, bemühte sich sogar persönlich um die Freilassung im Orient in Gefangenschaft geratener Templer.

Die enge Bindung an die Herrscher im süditalienischen Raum und die Privilegierung forcierte andererseits natürlich Konflikte und – nicht immer unberechtigte - Kritik von anderen Kaufleuten und Ordensgemeinschaften. 1294 musste Charles II. auf Bitten der Einwohner von Barletta einschreiten, um eine Sitte der ansässigen Ritterorden (Templer, Johanniter, Deutscher Orden) zu beenden, welche sich gegenseitig den Viehbestand stahlen und nur gegen Lösegeld wieder freigaben.Die Bindung an die Monarchen bedeutete auch, dass die Templer ihren Souverän im Kampf gegen den jeweiligen Gegner unterstützen sollten – zumindest durch Zahlen einer Sondersteuer, wie 1284 von Charles I. beschlossen wurde. Darüber hinaus stellte der Provinzmeister vier Ritter, weitere Kämpfer und Pferde für die durch den Anjou geplante Rückeroberung der Insel Sizilien zur Verfügung. Giacomo Bosio behauptete Ende des 16. Jahrhunderts in seiner Geschichte des Johanniterordens sogar, dass die „see-erfahrenen“ Templer Charles II. im Jahr 1306 mit ihrer Flotte bei einer Expedition gegen den byzantinischen Kaiser unterstützt habe. Dabei habe der „Großkomtur“ Roger de Flor mit der vereinten Flotte aus Angevinern, Aragonier und Katalanen große Triumphe erzielt und selbst Athen erobert. Dies ist freilich eine nicht haltbare Abenteuergeschichte, die sich gegen den byzantinischen Kaiser Andronikus richtete.

Im Allgemeinen waren die Beziehungen zum lokalen Klerus zufriedenstellend: noch 1305 ermutigte der Erzbischof von Messina seine Gemeinde, für die Restaurierung der Kirche der lokalen Templer-Komturei zu spenden.

Meister der Unterprovinz „Apulien und Terra di Lavoro/Kalabrien“ (nach Guzzo):

~1184 Guglielmo de la Fossa

~1195 Goffredo di Stefano

~1208 Nicola di Collalto

~1213 Pierre d‘Ays

~1254 Dalmazio di Fenolar (auch Meister der Ordensprovinz Norditalien)

~1255 Giacomo da Torricella

Meister der Unterprovinz „Sizilien“ (nach Guzzo):

~1151 Geoffroy de Champigny

~1197 Hugues de Rochefort

~ 1209 Guillaume d‘Orleans (gleichzeitig Komtur von Messina)

~1229 Hermand de Perigord (gleichzeitig Meister in Kalabrien)

~1255 Bonifazio di San Michele (gleichzeitig Meister in Kalabrien)

Meister der Provinz „Sizilien“ (nach Guzzo):

~1283 Martino Gabillone

1284 – 1287 Guglielmo da Canelli

~1304 Gerardo de Finoleriis

~1304-1307 Albert da Canelli

Provinzmeister für ganz Italien/Süd (Apulien mit Sizilien, nach C. Guzzo):

~1196 Guillaume de St. Paul

1262–1266 Albert da Canelli

~1270–1272 Stephan de Sissy

1272–1273 Guillaume de Beaujeu

1275–1277 Simon de la Tour

~1277 Robert

1277–1279 Pierre le Greffier

~1279 Falcone

~1284 Pietro de Ocra

~1287 Gioberto de Nicherio

~1290–1292 Ugo de Monterotondo

1292–1302 Rainaldo de Varena

~1302 Pierre-Geoffroi de Pierrevert

~1303–1307 Simon de Quincy

~1308 Odo de Valdric

Ordenshäuser im Süden Italiens

Anke Napp

Quellen

- E. Bernheim, Ein bisher unbekannter Bericht vom Konzil zu Pisa 1135, in: Zeitschrift für Kirchenrecht (1881), S. 147-154, URL

- G. Bosio, Dell'istoria della sacra religione et illustrissima militia di San Giouanni Gierosolimitano, Rom 1594, Bd. II, S. 12, URL

Sekundärliteratur

- N. Bagnarini: The Military Orders in Latium, in: Flocel Sabatè (Hg.), Life and Religion in the Middle Ages, Cambridge 2015, S. 140-162.

- N. Bagnarini: I Templari nella Tuscia Viterbese: Vecchie Considerazioni e Nuove Prospettive di Ricerca. Storia ed Architettura, in: M. Piani / Ch. Carlsson (Hg.), Archeology and Architecture of the Military Orders. New Studies, Burlington 2014, S. 83-106.

- E. Bellomo, The Templar Order in North-West Italy, Leiden/Boston 2008, bes. S. 25-35, und 151ff zu Konflikten

- F. Bramato, L‘Ordine Templare nel Regno di Sicilia nell‘età svevo-angioina, in: G. Minucci / F. Sardi (Hgg.), I Templari. Mito e Storia. Atti del Convegno internazionale die Studi alla Magione Templare di Poggibonsi-Siena, Siena 1989, S. 107–141.

- F. Bramato, Storia dell‘Ordine Templari in Italia. Le fondazioni, Rom 1991.

- B. Capone, Vestigia Templari in Italia, Rom 1979.

- C. Guzzo, Milites Templi Hierosolimitani in Regno Siciliae: vecchi documenti, nuove acquisizioni, in: N. Bagnarini (Hg.), I Templari nell‘Italia centro-meridionale, Viterbo 2008, S. 57–132.

- P. J. Ladurner, Gab es je Tempelritter und Ansitze derselben in Tirol, in: Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols 3 (1866), S 311–322.

- V. Ricci, Gli Ordini religioso-militari e i porti pugliesi, in: Atti del XXXI Convegno di Ricerche Templari, Bologna 12 ottobre 2013, Tuscania 2014, S. 49-106.

- Giulio SILVESTRELLI: Le chiese e i feudi dell’ordine dell’ordine dei Templari e dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme nella regione romana, in: Rendiconti della Reale Accademia dei Lucei 26 (1917), pp. 499f, 521f.

- E. Valentini: I Templari nella provincial di Latina “olim Maritima”, (I Papiri 13), Latina 1992, URL

- E. Valentini, Insediamenti templari lungo la Francigena laziale, in: G. Giordano / C. Guzzo (Hgg.), Atti 2o convegno nazionale. Terra d‘Otranto: Templari fra Occidente e Terra Santa: Maruggio 28–29 ottobre 2000 (Convegni Pavalon 2), Manduria 2002, S. 41–56.

Ivrea (Komturei, Italien)

Die erste erhaltene Nachricht über eine Niederlassung des Ordens in Ivrea stammt aus dem Jahr 1179. Die von einigen Forschern aufgestellte Behauptung, die zugehörige Kirche sei den Templern bereits 1130 übereignet worden, ist nicht belegbar. Das Ordenshaus verfügte über Landbesitz in der Umgebung der Stadt, zum Beispiel einen Weinberg und einen Wald nahe Pivone, und weiteren Besitz nahe Burolo.

Trotz der Beschlagnahmung der Güter während des Prozesses und der eigentlich befohlenen Festsetzung der Ordensbrüder erfreute sich zumindest der amtierende Komtur Guglielmo Rubeo offenbar größerer Bewegungsfreiheit. Auch sein Ruf hatte scheinbar nicht gelitten, denn er taucht 1311 als Zeuge in Urkunden und bei Investituren des Ortsbischofs auf. Auch in Ivrea genossen die Templer die Unterstützung der weltlichen und kirchlichen Autoritäten, wie in vielen anderen nordwestitalienischen Städten. Selbst der flüchtige Provinzmeister Giacomo da Montecucco konnte sich in Ivrea und Umgebung aufhalten bis zum Ende des Prozesses, und danach möglicherweise sogar seine kirchliche Karriere mit der Investitur der Gemeinde von San Cassiano in San Sebastiano Monferrato fortsetzen. Die Güter der Templer in Ivrea gelangten ebenfalls an die Johanniter.

Die Kirche der Komturei stand unter dem Titel des Hl. Nazarius und war vermutlich älter als das Ordenshaus. Sie befand sich jenseits der Porta Vercelli vor der Stadt und wurde 1704 während der französischen Belagerung der Stadt abgerissen.

Komture (nach Bellomo):

~1268 - 1271 Manfredo

~1295 Guglielmo Rubeo (di Alessandria)

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 280ff.

Ivry-le-Temple (Komturei, Frankreich)

Die Niederlassung im normannischen Département Oise unterstand bis spätestens Mitte des 13. Jh.s dem Ordenshaus von Paris. Erstmalig erwähnt wird sie in einer Schenkungsurkunde von 1210. Ihren im Laufe der kommenden Jahrzehnte angesammelten Besitz an Land und Rechten verdanken die Templer von Ivry vor allem der Wohltätigkeit der Familie Treigny. Auch später, als die Domäne an die Johanniter übergangen war, unterstützen dei Treignys sie weiterhin. Am Ende der Templerzeit gehörten etwa 250 ha Land zu dieser Niederlassung, wovon ein Großteil neu gerodetes Gebiet war. Aber auch ein Weinberg in Frocourt gehörte seit Mitte des 13. Jh.s dazu.

Die Niederlassung besaß ab 1266 (Weihe durch den Erzbischof von Rouen) eine eigene Kapelle, geweiht 'Unserer Lieben Frau vom Tempel', eine Scheune und eine Mühle, wie aus Urkunden hervorgeht. Die Kapelle wurde in der 2. Hälfte des 18. Jh.s, noch vor der Revolution, abgerissen. Erhalten ist von der Komturei heute noch der kreuzrippengewölbte Weinkeller und ein Teil des Mauerwerks der großen ursprünglich dreischiffigen Scheune.

Komture:

um 1307: Jean Leduc, Servient

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Miguet, M.: Templiers et Hospitaliers en Normandie, 1995, S. 370-385.