S

- Sablé, Robert de (M)

- Safed (=Zefat, Burg und Komturei, Israel)

- Safitha (=Castel-Blanc, Burg und Komturei, Syrien)

- Sagen

- Saint-Amand, Odo de (M)

- Saint-Etienne de Renneville (Komturei, Frankreich)

- Sainte Eulalie (Komturei, Frankreich)

- Sainte Vaubourg (Komturei, Frankreich)

- Salles des Croisades, Versailles

- San Bevignate (Komturei, Italien)

- Sancey (Komturei, Frankreich)

- Santersleben

- Schatz

- Scheikwitz (=Čejkovice, Komturei, Tschechien)

- Schenkungen

- Schiffe

- Schlesien

- Schottland

- Scott, Walter (Poet)

- Selbstverständnis

- Servienten (=Sergeanten/ Dienende Brüder)

- Seve

- Sidon (=Saida/Sagette/Sayete, Burg und Komturei, Libanon)

- Siegel

- Siena (Komturei, Italien)

- Sizilien

- Sklaven

- Söldner

- Soldin (= Myslibórz, Komturei, Polen)

- Sone de Nansay

- Sonnac, Guillaume de (M)

- Spanien

- Spelten, Walther von

- Spiritualität

- Stella, Isaak von

- St-Merri (Kirche, Paris)

- Strafen

- Strikte Observanz

- Ströbeck

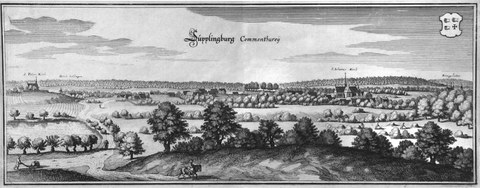

- Süpplingenburg (Komturei, Deutschland)

- Symbolik

Sable, Robert de (M)

Robert de Sablé stammte aus dem Anjou und war entfernt verwandt mit Robert de Craon, dem zweiten Ordensmeister. Er tat sich mit zahlreichen Schenkungen und Stiftungen an geistliche Institutionen hervor. Unter anderem gründete er 1189 das Prämonstratenserkloster Le Bois-Renou. Die zu diesem Anlass ausgefertigte Urkunde berichtet bereits von seinem Wunsch, „nach Jerusalem zu ziehen“. Sablé nahm eine hohe Stellung am Hof des englischen Königs Richard I. Löwenherz und kam – unterdessen verwitwet - mit ihm auf dem Dritten Kreuzzug nach Outremer. Auch zum französischen König Philippe II. und weiteren hohen Adligen der Kreuzfahrerstaaten hatte er gute Beziehungen. 1191 trat er in den Templerorden ein und wurde noch im selben Jahr zum Meister gewählt. Robert de Sablé bemühte sich die Genuesen und Pisaner zu versöhnen, die über ihre Handelsniederlassungen ihren Krieg auch in den Orient getragen hatten.

Während seiner Amtszeit verkaufte oder verpfändete Richard I. von England das von ihm eroberte Zypern an den Templerorden. Die Templer scheiterten jedoch an der Inbesitznahme der Insel und traten sie bereits einige Monate darauf an Guy de Lusignan, den ehemaligen König von Jerusalem, ab. Das englische Itinerarium Peregrinorum berichtet wie weitere zeitgenössische Quellen auch, dass sich der (namentlich nicht genannte) Meister der Templer gemeinsam mit den Johannitern und den Adligen der Kreuzfahrerstaaten gegen einen Zug König Richards nach Jerusalem entschieden habe, da die Stadt nicht zu halten sei. Robert de Sablé starb bereits 1193.

Quelle

- S. de Sainte-Marthe, Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distribute, Bd. 14, Paris 1856, Instrumenta Nr. XVII, Sp. 158f (Gründungsurkunde der Abtei).

Sekundärliteratur

- M. L. Bulst-Thiele, Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, S. 123-134.

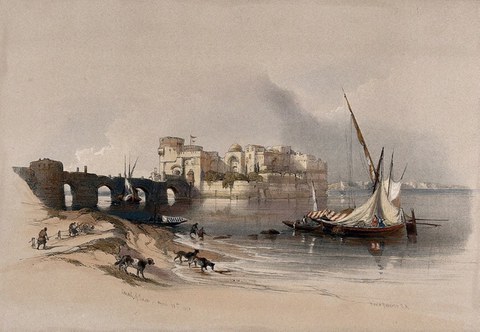

Safed (=Zefat, Burg und Komturei, Israel)

Die Ruinen der Burg von Safed

Die Stadt Safed mit ihrer Burgruine befindet sich in Galiläa im Norden des heutigen Israel, auf einem Bergrücken in knapp 900 m Höhe.

Bauliche und territoriale Entwicklung

Die Burg wurde ab 1102 von Kreuzfahrern errichtet. 1157 fand sie erstmalig Erwähnung in Wilhelm von Tyrus’ Historia. 1168 erwarb der König von Jerusalem die Befestigungsanlage und übergab sie den Templern. Um eine Schenkung handelte es sich nicht: Der Orden leistete einen Beitrag von 700 Besanten, die in Raten bezahlt wurden (ed. Röhricht, Nr. 447, S. 116). Bereits 1188, nach der Schlacht von Hattin, fiel der Platz an Saladin und wurde zerstört, aber gemäß einer Übereinkunft mit dem Herrscher von Damaskus 1240 an den Orden zurückgegeben. Ab 1240 erneuerten französische Templer unter Einsatz muslimischer Kriegsgefangener die Burg.

Die anonyme Schilderung De constructione castri Saphet, geschrieben in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts vermutlich von einem Gefolgsmann des Bischofs Benoît d’Alignane von Marseille, berichtet über die unternommenen Anstrengungen von Bau und Unterhalt der Burg: Zunächst hätten der auf Kreuzzug befindliche Graf der Champagne und König von Navarra, Thibaut IV. und weitere Adlige, den Templern eine große Summe Geldes sowie personelle Ressourcen zum Wiederaufbau der Befestigungen versprochen. Diese Zusagen seien aber nicht eingehalten worden. Durch den Bischof von Marseille, der die Ruinen besuchte und den strategischen Wert des Platzes erkannte, seien die Templer überzeugt worden, den Wiederaufbau dennoch in Angriff zu nehmen. Der Autor lässt den Bischof die „heiligen Gründer“ der Templer loben und zu ihrer Nachfolge anfeuern. Er selbst sei bereit, um Spenden bei den Pilgern zu bitten und auch Hand anzulegen.

De constructione enthält eine detaillierte Beschreibung der Bauaktivitäten und der fertigen Burg, die in Friedenszeiten bis zu 1700 Leute, in Kriegszeiten 2200 beherbergen sollte. Unter ihnen sollten 50 Ritterbrüder der Templer, 30 Servienten, 50 Turkopolen und 300 Armbrustschützen sein. Hinzu kamen Handwerker und Sklaven. Allein die Versorgung von Menschen und Tieren mit Nahrungsmitteln bedurfte großer Summen.

Safed lag in einem fruchtbaren Landstrich, und zur Burg gehörten über 250 kleinere Siedlungen des Umlandes (meist von Muslimen und Juden bewohnt), Weiden, 12 Wassermühlen und einige Windmühlen im Inneren des befestigten Areals. Das Festungsareal hat eine Länge von 300 m und ist bis zu 170 m breit. Am höchsten Punkt des Geländes, im Südosten, stand der Wehrturm mit über 30 m Durchmesser und 12 m starken Mauern. Auf dem Gelände befand sich eine Wasserquelle, die laut De constructione mit Hilfe eines „Sarazenen“ gefunden wurde.

Beziehungen und Konflikte

Der arabische Chronist Ibn-Ferat (1335–1405) überliefert in seinem mehrbändigen Werk „Diwan“ folgendes Ereignis: Die muslimischen Sklaven - weit in der Überzahl - planten eine Revolte und die Auslieferung des Ortes an einen der muslimischen Fürsten. Dieser allerdings eröffnete den Plan dem Prinzen von Damaskus, ein Alliierter der Kreuzfahrer, der wiederum die Templer informierte. Daraufhin wurden die Planer der Revolte nach Akkon (damals Hauptstadt des Königreichs Jerusalem) gebracht und dort enthauptet.

De constructione spricht voller Begeisterung von der großen Bedeutung, die die Burg und der Templerorden für das christliche Leben des Landes und die Sicherheit der Pilger hatten. Die Templer hielten Safed bis zur Belagerung von 1265 durch Sultan Baibars im Besitz. Jener versprach den Templern freien Abzug, hielt sein Wort aber letztlich nicht: Die gesamte Besatzung wurde umgebracht, als sie das befestigte entifizierbarAreal verließ. Laut dem Maius Chronicon Lemovicense war Verrat durch den syrischen Kastellan - einen Servienten des Ordens - und einen Engländer der Grund für den Fall der Burg. Das Chronicon berichtet, dass neben den Templern auch vier Franziskaner hingerichtet wurden. Die Johanniter jedoch und etwa 3000 Frauen und Kinder aber seien unbehelligt blieben.

Frale (2011) behauptete in The Templars: The Secret History Revealed, dass eine arabische Quelle aus dem 13. Jahrhundert von einem templerischen Idol, einem „Basrelief eines bärtigen Mannes im Kapitelsaal der Festung von Safed“ berichte - was infolge als Abbild des Grabtuches Christi gedeutet wurde. Die moderne Edition des besagten muslemischen Chronisten Al-Nuweyri, der die Rückeroberung Safeds durch Sultan Baibars schilderte, zeigt aber zweifelsfrei auf, dass es sich bei dem von den Muslimen angeprangerten „Idol“ um eine Statue des Heiligen Georg handelte. Für einen streng gläubigen Muslim waren alle Elemente und Gegenstände des christlichen Kultes Zeichen der Idolatrie. Zudem spricht der Text eindeutig von „Aba Jurj“ - eben dem Hl. Georg.

Architektonische Überreste

Nach der Eroberung von den Templern bauten die mameluckischen Herrscher die Anlage weiter aus. Mehrfach wurde Safed von Erdbeben zerstört und wieder aufgebaut. Ein Erdbeben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zerstörte die nun ungenutzte Festung bis auf wenige unterirdisch gelegene Räume. Beschreibungen des 17. und 18. Jahrhunderts sowie mehrere archäologische Grabungen (darunter von 2002–2004 durch H. Barbé) erlauben Einblick in die Konstruktion der Burg.

Quellen

- De constructione castri Saphet, Handschrift aus dem 14. Jahrhundert: Paris, Bibliothèque Nationale MS lat. 5510, fol. 93r–98v: URL.

- De constructione castri Saphet, ed. R. B. C. Huygens, in: Studi medievali 3,6 (1965), S. 378–387: URL.

- Rebuilding of the castle of Safad (1241–44), engl. Übersetzung in: M. Barber / K. Bate (Hgg.), The Templars. Selected sources translated and annotated, Manchester 2007, S. 84–93.

- Maius Chronicon Lemovicense, ed. N. De Wailly u.a. in: Recueil des historiens des Gaules et de la France Bd. 21, Paris 1855, S. 761–788, hier S. 773f: URL.

- M. Reinaud, Chroniques arabes, in: M. Michaud, M. (Hg.), Bibliothèque des Croisades), Bd. 4, Paris 1829, S. XXXIII u. 443f: URL.

- R. Röhricht (Hg.), Regesta regni Hierosolymitani, Innsbruck 1893, Nr. 447, S. 116.

- Wilhelm von Tyrus, Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Historia rerum in partipus Transmarinis gestarum lib.18, cap. 14, in: RCH, Historiens Occidentaux, Bd. 1, Paris 1844, S. 842: URL.

Sekundärliteratur

- H. Barbé, Le château de Safed et son territoire depuis l’époque des croisades / Safed Castle and its Territory since the time of the crusades, Paris 2021 (darin umfangreiches Material zu den Grabungskampagnen).

- B. Frale, The Templars: The Secret History Revealed, New York 2011.

- H. W. Kessler / K. Kessler, Ritter im Heiligen Land. Kreuzfahrerstätten in Israel, Mainz, 2013.

- A. Nicolotti, I Templari e la Sindone, storia di un falso, Rom 2011, S. 72ff.

Safitha (=Castel-Blanc, Burg und Komturei, Syrien)

s. Chastel Blanc

Sagen

Es gibt in Europa zahlreiche Orte, an denen Sagen mit Templern lokalisiert werden können. Häufig wiederkehrende Motive sind die Gefangennahme und der Tod von Templern im Rahmen des Prozesses (wobei es sowohl die Variante von "unschuldigem Opfer" als auch von "verdientem Ende" gibt), geisterhaften Erscheinungen, verborgene Schätze und Teufelsbündnisse. Manche Sagen bestehen nur in der Zuschreibung bestimmter Gebäude an den Templerorden, oft wegen der Anwesenheit bestimmten Bauschmucks wie "Köpfe" oder "Kreuze". Es sind auch Wandermotive auszumachen. Einige Beispiele:

Teufelsbündnisse: Der Erbauer des Schlosses Malbrouch/Meinsberg (Lothringen), Arnold von Sierck, soll ein Templer gewesen sein, der dem Teufel seine Seele für Reichtum und Hilfe beim Bau verpfändete. Allerdings lebte der Bauher rund 100 Jahre nach dem Ende des Ordens. In Wehrendorf (NRW) sollen sich die Templer jährlich zusammen gefunden und dem Teufel geopfert haben.

Mord/Hexensabbat/Orgien: In der Bretagne gibt es Legenden über die "moines rouges", die junge Mädchen vergewaltigt und ermordet haben sollen und daraufhin vom Bischof von Quimper zum Feuertod verurteilt wurden.

Sagen über das Ende der Templer: In Bestenheid (Baden-Württemberg) sollen geflüchtete Templer ein Ordenshaus errichtet und dort noch nach Ende des Ordens gelebt haben. In Heinde (Niedersachsen) soll ein Templer aus dem dortigen Ordenshaus geflüchtet sein und später im Paulinerkloster in Hildesheim gelebt haben. Auf der Burg Lahneck (Rheinland) sollen sich zwölf Templer vor den Truppen des Mainzer Erzbischofs verschanzt haben, im Endkampf umgekommen sein. Alle zwölf lägen im Burghof der Ruine begraben. In Eibenstein (Österreich) soll ein Templer versucht haben, seine Feinde zu täuschen, indem er die Hufeisen verkehrt herum aufschlug. In Mödling (Österreich) soll der Burgherr Eckard Bruno die Templer in der Krypta der Marienkirche gefoltert und schließlich getötet haben. In Aachen soll das dortige Templerhaus in der Erde versunken sein, nachdem die Brüder ermordet worden waren. Einmal im Jahr tauchen sie aus dem nahen See als Geister auf und fordern Rache, ziehen aber zuweilen auch junge Mädchen in den See.

Eine alte Ansichtskartekarte und ein Gemälde von Emil Krupa-Krupinski, ebenfalls auf einer Ansichtskarte, von 1899 illustrieren die Sage von Lahnecks letztem Templer

Schätze: In Deiningen (Bayern) sollen Templer Schätze versteckt haben und den "Pyramidenturm" auch als Geister heimsuchen.

Auch um einzelne Ordensmitglieder ranken sich Legenden und Sagen: die bekannteste dürfte Jacques de Molays Verfluchung des französischen Königshauses sein, die bereits mittelalterliche Ursprünge hat. Der deutsche Provinzmeister Friedrich von Alvensleben wird in Legenden als frommer Kämpfer gegen die Ungläubigen geschildert.

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Grässe, J. G. Th.: Sagenbuch des Preußischen Staates, Bd. II, Nr. 65.

- Lohmeyer, K.: Die Sagen der Saar, 1964, S. 382.

- Calliano, C.: Österreichischer Sagenschatz, Bd. II, S. 42, 98, 122f.

- Pröhle, H.: Rheinlands schönste Sagen und Geschichten. Für die Jugend. Berlin: Tonger und Greven 1886. Die Tempelherren auf der Burg Lahneck

Saint-Amand, Odo de (M)

Odo de Saint-Amand war Vasall des Königs von Jerusalem, des bedeutendsten der Kreuzfahrerstaaten. Ab 1156 urkundete er als königlicher Marschall und ab 1160 als Vizegraf von Jerusalem. Er gehörte zu den Vertrauten des Königs Amaury und führte als dessen Gesandter in Konstantinopel auch die Vorverhandlungen zur Eheschließung mit Maria Komnena, Großnichte des Kaisers. Aus welcher Familie Odo stammte, ist ungeklärt.

Er trat zwischen 1167 und 1171 dem Templerorden bei. 1171 wurde er bereits zum Meister gewählt. Während seiner Amtszeit ereignete sich die durch Wilhelm von Tyrus berichtete „Assassinenaffäre“: der angeblich aus Geldgier erfolgte Mord an den bekehrungswilligen Gesandten der Sekte. Hintergrund und Geschehnisse sind nicht völlig geklärt. Dem Chronisten dient der Vorfall als Beispiel für den schlechten Charakter der Templer, insbesondere ihres Meisters, den er arrogant und cholerisch nennt. Laut Wilhelm verweigerte Odo de Saint-Amand die Überstellung der Täter an den König, doch dies entsprach den Privilegien des exemten Ordens.

1177 nahm Saint-Amand mit 80 Rittern am Feldzug Baudoins IV. gegen Saladin teil. Der englische Chronist Ralph de Diceto (=Ralph of Diss) berichtet, dass es der Mut Odos und seiner Templer war, der den Christen bei Montgisard den Sieg brachte.

„Odo magister militiae Templi, Judas alter Machabaeus, viginti quater et iiiior ordinis sui milites secum habens […] Qui simul omnes quasi vir unus, calcaribus indulgentes, invasione facta, non ad sinistram declinantes vel dexteram (=Odo, der Meister der Ritterschaft des Tempels, ein neuer Judas Makkabäus, hatte 24 seiner Ritter bei sich […] Wie ein einziger Mann stürmten sie vorwärts, in die feindlichen Reihen, wichen weder nach links noch nach rechts“, ed. Stubbs, S. 423). Ralph war kein Augenzeuge der Ereignisse, nutzte für seine Werke aber Berichte heimkehrender Kreuzfahrer.

Während Odos Amtszeit wurde die Burg von Chastellet (=Vadum Jacob) erbaut. Bei der Schlacht von Maj Ayun 1179 wurde der Ordensmeister von Saladin gefangengenommen. Er starb im selben Jahr in Gefangenschaft und „fuhr in die Hölle“, wie der arabische Chronist Abu Schama bissig bemerkt. Sein Leichnam wurde im Austausch gegen einen muslimischen Gefangenen den Christen ausgeliefert.

Anke Napp

Quellen:

- Radulfi de Diceto decani Lundoniensis opera historica. The historicals works of Master Ralph de Diceto, Dean of London, ed. W. Stubbs, Bd. 1, London 1876 (Rolls Series 68,1), S. 423f: URL.

- The Chronicle of Ibn al-Athīr for the Crusading Period from al-Kamil fi’l-ta’rikh, Teil 2. The Years 541–589/1146–1193: The Age of Nur al-Din and Saladin, ed. / übers. D. S. Richards (Crusade Texts in Translation 15), Aldershot/Burlington 2007, S. 264.

- Abu Schama, Le Livre des deux Jardins, ed. / übers. Académie des inscriptions et belles-lettres, in: Recueil des historiens des croisades : Historiens orientaux, Bd. 4, Paris 1872, S. 200: URL.

Sekundärliteratur:

- M.-L. Bulst-Thiele, Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, S. 87–98.

Saint-Etienne de Renneville (Komturei, Frankreich)

Bauliche und territoriale Entwicklung

Die Niederlassung befand sich in der heutigen Gemeinde Saint-Colombe-la-Commanderie im Département Eure. Es war eine der bedeutendsten Komtureien der Templer der Region.

Der Grundstock gelangte mit einer Schenkung Richard d'Harcourts, Herr von Renneville, Mitte des 12. Jahrhunderts in die Hände des Ordens. Vermutlich trat Richard auch in den Orden ein – mehrere, allerdings jüngere, Quellen berichten davon. Die Originalurkunde ist nicht erhalten. Ob das laut Zeugnissen aus dem 17. und 18. Jahrhundert damals im Chor von Saint-Etienne befindliche Grabmal allerding seines war oder eines weiteren Wohltäters aus der Familie ist unklar. Die offenbar stark zerstörte Inschrift wird in den Quellen unterschiedlich wiedergegeben:

„Cy gist frere Richard de Harcourt Chevalier dés le commencement de la chevalerie du Temple fondée de la maison de sainct Estienne“ (ed. La Roque de la Lontiere, S. 199)

“Ci gist frére Richard de Harcourt, chevalier del commandement de la chevallerie du Temple, fondateur de la Mansion de Saint-Estienne” (ed. Guéry, S. 7)

Das heute in der Kirche von Saint-Aubin-d'Écrosville untergebrachte, stark verstümmelte Grabmonument zeigt einen Ritter in Kettenhemd, mit Schwert und Schild, die Hände zum Gebet aneinandergelegt. Der Stil der Skulptur entspricht dem 13. Jahrhundert. Sollte es sich tatsächlich um den Gründer der Komturei und einen Templer handeln, wäre es das einzige bekannte Templergrabmal mit einer Liegefigur. Es stellt aber wohl ein jüngeres Familienmitglied und Wohltäter dar.

Das Versprechen, den Templern eine dem Hl. Stephan geweihte Kapelle zu errichten, gehörte vermutlich bereits zur ersten Schenkung Richard d'Harcourts. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde diese ursprüngliche Kapelle erweitert oder neu errichtet. Es handelte sich um einen einschiffigen Bau mit sechs oder gar sieben Jochen und halbrunder Apsis. Auf den Fenstern der gotischen Kirche befanden sich diverse Templerdarstellungen, die noch 1726 im Mercure de France vermerkt werden.

Das große doppelstöckige Konventsgebäude, genannt 'Le Vieul Harcourt' stammte vermutlich aus dem 12. Jahrhundert, findet aber erst im 15. Jahrhundert Erwähnung. Die gesamte Niederlassung war ummauert.

Im Jahre 1200 bestätigte Robert d'Harcourt die Schenkung seines Onkels und übereignete den Templern zusätzlich die Kirche von Tilleul-Lambert mit ihrem zugehörigen Landbesitz, sowie das Lehen von Puthenay.

Neben der Familie Harcourt, zeichneten sich die Harenc durch große Wohltätigkeit aus. Bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhundert folgten weitere Schenkungen. Die Domäne wurde aber, vor allem ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Hinblick auf die Schaffung eines zusammenhängenden Besitzes durch Ankauf und Gütertausch, auch durch Pfändung, vergrößert und ‚begradigt‘. Die noch erhaltenen Urkunden zeigen den Höhepunkt der Aquisitionen zwischen 1210 und 1240.

Abhängige Häuser, Höfe und weiteres Land befanden sich unter anderen in Angerville (die älteste Dependance), Puthenay, Pont-de-l'Arche, Evreux und Neubourg. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts besaß die Komturei, inklusive der Dependancen, Land von ungefähr 520 ha. Auch einige Kirchenpatronate gehörten zu Saint-Etienne de Renneville, d.h., die Templer stellten die Geistlichen. Die Häuser von Brettemare und Beaulieu, zu Johanniterzeit Unter-Komtureien, waren zu Templerzeit vielleicht selbständige Niederlassungen.

Beziehungen und Konflikte

Die komplizierten Besitz- und Rechteverhältnisse, die von den schenkenden Personen nicht immer bis in alle Verästelungen bedacht wurden, sorgten auch in dieser Komturei für Streitfälle. 1199 kam es zu Unstimmigkeiten der Templer mit dem Abt von Le Bec über die Zehntzahlungen aus zwei Pfarreien. Beigelegt wurden sie, indem den Templern der Zehnt aus einer Pfarrei, dem Abt aus der anderen zugesprochen wird. Zusätzlich hatten die Brüder der Komturei an zwei Terminen im Jahr eine Naturalienabgabe an die Abtei zu leisten.

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts führte der Zehnt der Wasser-Mühle in Brosville, einer Schenkung an die Templer, zu langwierigen Streitigkeiten mit dem Bischof von Evreux, dem von anderer Seite alle Einkünfte von Brosville übereignet worden waren, um damit Kerzen in der Kirche des Ortes zu zahlen. Auch hier wurde eine Lösung gefunden: Die Mühle ging an den Bischof, der daraufhin jedoch den Templern Miete (30 Livres jährlich) zu zahlen hatte. Für die Templer bestand kein Mahlzwang, dass heißt, sie konnten ihr Getreide an jeder beliebigen Mühle mahlen lassen. Darüber hinaus wurde noch festgelegt, wie und wo am Fluss die Komturei ihre Schafe waschen konnte, und wie die Schafe durch das dem Bischof gehörende Land zum Fluss kommen sollten.

Zum Zeitpunkt der Verhaftung der Templer 1307 waren außer dem Komtur vier weitere Ordensbrüder in diesem Haus. Auch Saint-Etienne de Renneville gelangte nach Auflösung des Templerordens in den Besitz der Johanniter.

Lage der Kapellen der Komturei, sichtbar im nahen Ackerboden. Der erste Bau befand sich im östlichen Bereich, war nur etwa halb so lang und hatte offenbar einen flachen Chorschluß. Der zweite Bau wurde direkt auf dem Standort der ersten Kapelle errichtet. Der runde Grundriss rechts im Bild gehört zu einem Taubenschlag.

Architektonische Überreste

Das Livre Vert (1373) informiert, dass infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Ausnahme der Kapelle alle Gebäude der Komturei verbrannt und zerstört seien. Beschreibungen aus späteren Jahrhunderten geben also restaurierte, veränderte, oder sogar neu errichtete Gebäude wieder. Auch die heute unter Denkmalschutz stehende große Scheune stammt vom Ende des 15. Jahrhunderts.

Das ‚Vieul Harcourt‘ wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts abgerissen. Die Kapelle wurde in der französischen Revolution komplett zerstört. Ihre Lage und ihre Maße können durch Luftbildarchäologie rekonstruiert werden.

Komture:

um 1307: Guillaume Bouchel, Servient

Quelle

- G.-A. de La Roque de la Lontiére, Histoire généalogique de la maison de Harcourt , enrichie d'un grand nombre d'armoiries, alliances, généalogies, matières et recherches…, Paris 1662, S. 1292 (198)-1294 (200): URL.

Sekundärliteratur

- Ch. Guéry, La Commanderie de Saint-Etienne-de-Renneville (Eure) fondée par Richard d'Harcourt, Evreux 1896: URL.

- M. Miguet, Templiers et Hospitaliers en Normandie, 1995, S. 289-333.

Sainte Eulalie (Komturei, Frankreich)

Sainte-Eulalie, heute Sainte-Eulalie-de-Cernon, um sie von gleichlautenden Orten zu unterscheiden, ist eine Gemeinde im Süden Frankreichs, gelegen zwischen Albi und Montpellier. Die Region gehörte im Mittelalter zur Grafschaft Millau, und diese wiederum zur Herrschaft der Grafen von Provence und Könige von Aragon.

Bauliche und territoriale Entwicklung

Der erhaltene reichhaltige Urkundenbestand der bedeutenden Komturei – heute weitgehend in den Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse – erlaubt Einblick in ihre Geschichte.

Bereits 1140 hatten die Templer in Saint-Georges ersten Besitz durch eine Schenkung anlässlich des Ordenseintritts von Ramon de Luzenzon erhalten, darunter ein Weinberg. Ein Verwandter Ramons war bereits Templer und nahm als „minister“ die Schenkung entgegen. 1152 erwarben die Templer die bereits bestehende Kirche von Sainte-Eulalie inklusive ihres zugehörigen Landbesitzes, ihrer Abgaben und Rechte von Raimond, Abt des Klosters Saint-Guilhelm-le-Désert gegen eine jährliche Miete von 80 Sols Melgorien – und sechs Käse! 1162 wurde die Mietvereinbarung in eine einmalige Zahlung von 2000 Sols und eine jährliche Gabe von zwei Pfund Weihrauch umgewandelt: die Abtei hatte sich in Geldnot befunden.

1159 erfolgte die große Schenkung Ramon-Berenguers IV., König von Aragon, Graf von Barcelona und Graf von Millau. Die Entscheidung erfolgt für sein Seelenheil und das seines Vaters, der Templer gewesen war („qui fuit miles ac frater Sanctae miliciae Templi Salomonis“). Die Schenkung umfasste das Dorf Sainte-Eulalie und das gesamte Larzac mit Ausnahme der dort „bereits anderen gehörenden Besitzungen (=cunctis ibidem possessoribus suis possessionibus)“. Das Land sollte den Templern zu ewigem und freien Besitz gehören, und der Orden dort weitere Immobilien erwerben dürfen, durch Kauf, Schenkungen und jede andere Erwerbsmöglichkeit. Der Orden dürfe dort Dörfer gründen und Befestigungen errichten, wie es ihm nützlich erscheint. Tatsächlich wurden Gemeinden neu gegründet oder verlegt, wie La Bastide-Pradines. Gleichzeitig mit der Schenkung von 1159 werden die Templer und ihre Mobilia und Immobilia (Menschen, Vieh und Häuser) in den landesherrlichen Schutz genommen. Zuwiderhandelnde sollten des Zornes Gottes gewiss sein (ed. Du Bourg, S. 180). Die Komturei wurde wahrscheinlich kurz darauf gegründet.

Weitere Schenkungen erfolgten in den kommenden Jahren: 1181 übereignete der Abt der berühmten Pilgerkirche Sainte-Foy in Conques der Komturei Dorf und Kirche von Alsobre, mit allen zugehörigen Besitzungen und Rechten. 1184 erhalten die Templer sämtliche Zollrechte der Grafen von Provence im Larzac. Da Straßen zu den Mittelmeerhäfen und die Pilgerroute nach Rom das Gebiet kreuzten, bedeutete dies eine wichtige Einkommensquelle.

Fast 200 Urkunden, größtenteils Schenkungen, sind bis zur Wende zum 13. Jahrhundert erhalten. Im 13. Jahrhundert liegt der Schwerpunkt auf Ankäufen. Noch immer erhielt die Komturei aber großzügige Gaben, wie 1239 die kleine Stadt La Clau mit allem Zubehör: Häuser und Menschen, bebautes und unbebautes Land, Wiesen, Wasserläufe und Wald. Die Schenkung erfolgte von Grimaldus de Salis und seiner Ehefrau Aiglina, die sich beide auch als Donaten der Komturei anschließen. Ihrem Unterhalt soll der Ertrag eines weiteren geschenkten Grundeigentums dienen. Die Urkunde vermerkt die Anwesenheit des Stellvertreters des Provinzmeisters und mehrerer Hausoberer anlässlich des feierlichen Aktes.

Bald nach Übernahme der Kirche von Saint Eulalie begannen die Templer mit dem Bau einer befestigten Niederlassung. Eine Burganlage ist ab 1187 erwähnt. Ein Weinkeller und eine Mühle gehörten zu den Baulichkeiten zur Komturei. Der „Mühlenzwang“ (die Einwohner der Umgebung mussten dort ihr Getreide mahlen), ist erst aus Johanniterzeit belegt, bestand aber wahrscheinlich bereits früher. In Sainte-Eulalie lebten etwa zehn bis fünfzehn Ordensbrüder.

Sainte-Eulalie war ein Zentrum der Land- und Viehwirtschaft, besonders der Schaf- und Ziegenhaltung, und der Milchwirtschaft. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts ist ein Verantwortlicher für die Tierwirtschaft – ein „praeceptor bestiarii“ in Sainte-Eulalie belegt. In den Tälern des Cernon, Tarn und Dourbie waren zahlreiche Weinberge und Gärten angelegt. Über mehrere Kirchen hatte der Orden Patronatsrechte. Zwei abhängige Niederlassungen entstanden in den befestigten Städten La Cavalerie und La Couvertoirade, weiterhin bestanden Niederlassungen oder Höfe in La Salvage, Fraissinette und Gals. Bei der Bestandsaufnahme der Güter der Komturei 1308 im Zuge des Prozesses, zählten die Beamten 35 Pferde und Esel, 22 Arbeitsochsen, und gemeinsam mit der Nachbarniederlassung La Cavalerie 120 Rinder, 24 Schweine, 180 Ziegen und 1725 Schafe. Utensilien zur Leder- und Käseherstellung und die zugehörigen Produkte wurden registriert. An Waffen wurden 5 Armbrüste und 10 Helme registriert. Die Kirche verfügte über wertvolle Paramente, immerhin 21 liturgische Bücher und ein mit Edelsteinen geschmücktes Kreuz.

Beziehungen und Konflikte

Die Grafen der Provence/Könige von Aragon unterstützten den Orden in Sainte-Eulalie weiterhin. Eine Urkunde von Alfonso II. von 1179 nimmt die Templer unter Schutz, und bestätigt hohe und niedere Gerichtsbarkeit in den Dörfern und Städten des Larzac im Ordensbesitz. Familien wie die Auriac geben nicht nur bedeutende Schenkungen, sondern stellen immer wieder auch Ordensbrüder. Auch zahlreiche Donaten der Komturei sind aus den Urkunden überliefert.

Etwa ab Mitte des 13. Jahrhunderts gab es wesentlich weniger Schenkungen, dafür vermehrte der Orden seinen Besitz durch Ankäufe. Auch gab es nun öfters Streitfälle über Weiderechte, Einkünfte und Herrschaftsrechte, die zum Teil über Jahre vor Gericht geführt wurden. Der Grund ist wesentlich in der Erschöpfung der Ressourcen, aber auch in unklaren Rechtsverhältnissen zu sehen. Es kam auch zu tätlichen Angriffen auf Ordensbrüder und zu Sachbeschädigung. Frühere Schenkungen wurden erneut in Frage gestellt, wie bei dem 1239 dem Orden übergebenen La Clau, das ab 1263 von den Erben mehrfach – erfolglos vor Gericht - versucht wird, zurück zu gewinnen. Der Graf von Rodez pochte 1277 auf den Lehenseid des Komturs für Saint-Eulalie, La Cavalerie und La Couvertoirade. Der als Schiedsrichter hinzugezogene Seneschall des nunmehrigen Oberherrn der Region Alphonse de Poitiers entschied zugunsten des Ordens.

Streitigkeiten gab es auch mit den sich emanzipierenden Dorf- und Stadtkommunen, deren Vertreter dem Komtur den Lehnseid leisten mussten.1257 klagten die Templer von Saint-Etienne vor dem Stadtrichter von Millau gegen die Bürger und Konsuln Etienne und Arnaud Ratier der Stadt, sie hätten illegal ihre Herden auf Ordensland weiden lassen. Der Richter entschied zugunsten der Templer, die daraufhin die beschlagnahmten Schafe wieder freigeben. Streit mit der Kommune von Sainte-Eulalie gab es in den letzten Jahren des 13. Jahrhunderts über diverse Anrechte der Stadt auf Zahlungen sowie das Backhaus der Gemeinde. 1297 wurde eine Übereinkunft erreicht, in der die Kommune neue Regelungen akzeptierte, die für die Templer weniger ungünstig waren. Ein ähnlicher Fall ist aus dem katalanischen Tortosa bekannt.

Unstimmigkeiten mit der benachbarten Komturei der Johanniter in Saint-Félix de Sorgues entstanden bereits Ende des 12. Jahrhunderts über Grundbesitz, gestohlenes Vieh, aber auch über Donaten der Johanniter, die sich ihrem Versprechen zuwider auf dem Friedhof der Templer hatten bestatten lassen.

Inneres der Kirche von Sainte-Eulalie 2013.

Architektonische Überreste

Kirche und Komturei wurden in der Johanniterzeit umgebaut und erweitert. Mehrfach (1377, 1575 und schließlich während er Französischen Revolution) kam es zu großen Zerstörungen an der Bausubstanz. Heute präsentiert sich die Stadt von Sainte Eulalie als fast geschlossenes Mauerviereck mit 20 Meter hohen Türmen, doch stammen diese eindrucksvollen Befestigungen aus dem 15. Jahrhundert. Ein einziger Gebäudeteil kann in die Templerzeit datiert werden. Auch hier wurde die Fassade aber nachträglich abgeändert, besonders im 18. und 19. Jahrhundert.

Die romanische Kirche besteht aus einem einzigen Schiff, unterteilt in vier Joche. Das Gewölbe wird von Doppelrippen gehalten, die auf mit floralen Motiven geschmückten, einfachen Kapitellen ruhen. Die Apsis ist halbrund und ebenfalls gewölbt. 1648 wurde unter dem damaligen Johanniterkomtur Jean de Bernouy-Villeneuve in die Bausubstanz eingegriffen und die alte Orientierung der Kirche verändert. Um eine Zutrittsmöglichkeit vom Dorfplatz her zu schaffen, wurde die Apsis durchbrochen und mit einem barocken Eingang versehen. Die Gebäude stehen seit 1927 / 1976 unter Denkmalschutz und sind heute touristisch erschlossen.

Komture (nach Carcenac und Du Bourg):

~ 1178 - 1181 Bernart Escafre

~ 1184 Guillaume de la Garrigue

~ 1218-1221/1239 Guillaume Arnaud

~ 1239 Pierre de Campfait

~ 1256 Astorg de Caylus

~ 1257/1259 Pierre de Raimond

~ 1261-1266 Pierre Raimond de Salas

~ 1275 Guillelm Berard (La Clau und Sainte-Eulalie)

~ 1277/1286 Frédol d’Allaissian

~ 1287 Guigon Ademar

~ 1293/1297 Rostaing Dalmas

Anke Napp

Quellen

- Originalurkunden: Archives dép. Haute-Garonne, Toulouse, H Malte Sainte-Eulalie (Nr. 22 = Urkunde von 1159, Nr. 130 = Übereinkunft mit der Kommune 1297).

- Urkundenregesten 18. Jhd.: Inventaire du Malte Nr. 116. Sainte-Eulalie: URL.

- A. Du Bourg, Établissements des chevaliers du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem en Rouergue, in: Mémoires de la Societé des letters XIII (1886), S. 141-181, Sainte-Eulalie: S. 157-168, Nr. IX, S. 178 (Schenkung von 1239), Nr. X, S. 179f (Urkunde von 1140), Nr. XI, S. 180f (Urkunde von 1159): URL.

- C. Brunel (Hg.), Les plus anciennes chartes en langue provençale. Recueil des pièces originales antérieures au XIIIe siècle. Bd. 1, Genf 1973 (Reprint), Nr. 518, S. 155-156 (Urkunde zum Streit mit den Johannitern, um 1195).

- A. Higounet-Nadal, Inventaire des biens de la Commanderie du Temple de Sainte-Eulalie du Larzac en 1308, in: Annales du Midi Bd. 68, Nr. 34 und 35 (1956), S. 255-262: URL.

Sekundärliteratur

- A.-R. Carcenac, Les Templiers du Larzac. La Commanderie du Temple de Sainte-Eulalie de Larzac, Nîmes 1994.

- J. Miquel, Cites templieres du Larzac, 1989.

Die Kirche, Eingang in der Apsis und oberer Teil des Glockenturms aus späterer Zeit

Sainte Vaubourg (Komturei, Frankreich)

Die Niederlassung geht auf eine Schenkung zurück, die Heinrich II., König von England, in seiner Eigenschaft als Herzog der Normandie zwischen 1173 und 1178 tätigte. Damals befand sich in Sainte-Vaubourg bereits eine Burg, die Heinrich II. Vorfahren als Aufenthaltsort während der Jagd im zugehörigen 'parc' diente. Dieser Park umfasste sowohl Wald, als auch Weideflächen sowie einen Wasserlauf. Das Areal war allerdings durch die Seine, den königlichen Wald von Roumare, sowie die Rechte naher älterer monastischer Niederlassungen begrenzt. Zur Besitzerweiterung standen den Templern daher nur Gebiet im Süden der Seine frei.

Dependancen wurden mit Hilfe von Schenkungen und Käufen in Bosnormand (Anfang des 13. Jh.s) und Cesseville (ab der zweiten Hälfte des 13. Jh.s) errichtet. Ziel aller Transaktionen war wie stets die Erlangung eines möglichst homogenen Landbesitzes, der leichter zu bewirtschaften war. In Bosnormand endet diese Periode erst 1273, aber nur, um sich in Cesseville fortzusetzen, einem Platz, in dem auch die Nachbarkomturei Sainte-Etienne de Renneville Besitz hatte. Weitere zahlreiche Liegenschaften besaß Sainte Vaubourg im Gebiet von Caux (s. Liste der Besitzungen in der Normandie). Sehr wahrscheinlich waren Dienstleute der Templer auch in der Ziegelherstellung tätig, die sich im 13. Jh. hier ausbreitete.

Überliefert ist das Datum der Weihe des zweiten Kapellenbaus von Sainte Vaubourg: 1264. Auf einem der Glasfenster, die jetzt in der Kapelle von Villedieu-lès-Maurepas eingesetzt sind, ist Robert Payart abgebildet, Provinzmeister der Normandie um 1260. Die Ruine der allerdings im 15. Jh. veränderten Kapelle (sie wurde wohl während der Revolution zerstört) ist heute noch vorhanden, sowie von der mittelalterlichen Bausubstanz weiterhin ein eingewölbter Keller und die Scheune mit ihrem Dachstuhl aus dem 13. Jh.

Sainte Vaubourg, Weinkeller

Sainte Vaubourg, Scheune

Erst 1319, nach einem langwierigen Streit und Rekurs auf den König, gelangten die Johanniter in den Besitz der Komturei und ihrer Liegenschaften.

Komture:

um 1307: Philipp Agate, Servient

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Lascaux, M.: Les Templiers en Normandie, Rennes 1983.

- Miguet, M.: Templiers et Hospitaliers en Normandie, Paris 1995, S. 401-431.

Salles des Croisades, Versailles

Das gewaltige Dekorationsprogramm in neogotischer Architekturrahmung entstand unter dem französischen König Louis-Philippe zwischen 1835 und 1848. Eine Restaurierung fand von 2002-2012 statt. Die Gemälde und Wappendekoration feiert die französische Nation und die Großtaten der Kreuzzüge des 11. bis 14. Jahrhunderts im Sinne der damals ganz Westeuropa begeisternden Mittelalterromantik.

Grund des Großauftrags war die Absicht Louis-Philippes, sich durch Rückgriff auf die Kapetinger und ihre Protagonisten zu legitimieren und sich der Unterstützung der alten Adelsfamilien zu versichern. Diese durften ihre Wappen in den Sälen anbringen – insofern sie urkundlich nachweise konnten, dass ihre Vorfahren an den Kreuzzügen teilgenommen hatten! Immerhin 116 Familien konnten den Nachweis erbringen, andere schreckten auch vor Fälschung ihrer Genealogie nicht zurück.

Das Programm umfasst 130 Gemälde. Unter den Künstlern waren Delacroix, Blondel und Signol. Sie stützten sich bei der Wiedergabe von Schlüsselszenen aus den Kreuzzügen auf Chronisten wie Robert de Clari, Matthäus Parisiensis und Wilhelm von Tyrus, aber auch die romanhaften Ausschmückungen von Chansons de Geste wie das Chanson de Jerusalem und geschichtliche Darstellungen der Kreuzzüge, wie etwa Joseph Michauds Histoire des croisades.

Einige Gemälde widmen sich auch dem Templerorden bzw. bedeutenden Ordensmitgliedern: Hugo de Payns (von Henri Lehmann), Institutionalisierung des Templerordens auf dem Konzil von Troyes (von François Marius Granet), Jacques de Molay (von Amaury Duval), Jacques de Molay und die Templer erobern 1299 Jerusalem – nach einer falschen historischen Tradition - (von Claudius Jacquand). Diese Tradition, vertreten noch von der Histoire de France von Jules Michelet, beruht auf einer Namensverwechslung. 1298 und 1299 hatten Truppenverbände des damaligen mongolischen Herrschers von Persien, der mit den Christen eine Allianz gegen die Mamelucken geschlossen hatte, einige Teile des Heiligen Landes erobert. Einer armenischen Chronik zufolge wurde auch Jerusalem eingenommen. Der Name des mongolischen Generals wird in den zeitgenössischen Berichten als „Mulai/Molai/Molay“ wiedergegeben.

Anke Napp

Quellen und weitere Literatur:

- Lacaille, Frédéric (Hg.): Les Salles des Croisades. The Crusader Rooms, 2018.

San Bevignate (Komturei, Italien)

Perugia in der Region Umbrien war im Mittelalter eine bedeutende Stadtkommune. In den Auseinandersetzungen der Päpste mit den staufischen Kaisern stand sie auf Seiten der Päpste. 1216 tagte das Konklave, aus dem Honorius III. als neuer Papst hervorging, in Perugia. Der päpstliche Hof hielt sich häufig in der Stadt auf.

San Bevignate, Aussenansicht im Jahr 2002

Bauliche und Territoriale Entwicklung

Bereits seit den 30er Jahren des 12. Jahrhunderts waren die Templer in der Diözese von Perugia vertreten. Hier besaß der Orden eine Niederlassung in San Giustino d’Arno, einem dem Orden von Papst Gregor IX. am 24. April 1238 „in melius reformandum“ - also zur Reformierung – übertragenes ehemaliges Benediktinerkloster. Als Grund wurde der schlechte moralische sowie wirtschaftliche Zustand der Abtei und ihrer Liegenschaften genannt:

„durch die Böswilligkeit ihrer Insassen […] in wirtschaftlichen Dingen herabgewirtschaftet […] und in geistlichen Dingen heruntergekommen, so dass keinerlei Hoffnung besteht, dass sie von sich selbst aus wieder auferstehen könnte (per malitiam habitantium in eodem […] in temporalibus diminutum […] et in spiritualibus deformatum, quod nulla spes es de cetero ut resurgere valeat per se ipsum“, (ed. Auvray, Sp. 979).

Die Übereignung erfolgte mit allen zugehörigen Immobilien, darunter weitere Kirchen. Die Templer hatten der Kurie dafür einen jährlichen Besant als Steuer zu zahlen. Die Benediktiner sollten in andere Klöster des Umlandes eingewiesen werden. Eine weitere Niederlassung der Templer befand sich wohl spätestens seit 1243 in San Girolamo. Beide Häuser bildeten die Komturei von Perugia. Ihr gehörten weitere Niederlassungen im Umland, Kirchen und damit verbundene Rechte an.

Ab 1256 wurde eine neue, den Heiligen Hieronymus und Bevignatus gewidmete Kirche der Komturei auf oder in der Nähe (archäologisch nicht geklärt) des Vorgängerbaus errichtet, wie die Akten einer Stadtratssitzung vom 18. Mai dieses Jahres erkennen lassen. Zwischen 1262 und 1266 war der Bau vermutlich fertiggestellt.

Beziehungen und Konflikte

Die Beziehungen der Komturei zur Stadt waren im Allgemeinen gut. Die Stadtregierung wandte sich auch bezüglich der Kanonisation des verehrten Lokalheiligen Bevignatus, eines Eremiten aus dem 5. Jahrhundert, an die Templer. 1260 wurde Komtur Bonvicino mit der Angelegenheit betraut, dem in dieser Sache aber kein Erfolg beschieden war. Erst 1605 wurde Bevignatus kanonisiert. Die Verbindung der Templer zum heiligen (nach heutigem kanonischem Sprachgebrauch seligen) Bevignatus ist in der Forschung bisher nicht geklärt. Reliquien von Bevignatus befanden sich auch noch in zwei weiteren Templerniederlassungen: Reggio-Emilia und Peniscola.

Auseinandersetzungen gab es jedoch mit dem Kathedralkapitel von Todi, über die zur Komturei von Perugia gehörende Andreaskirche in Todi, auf die beide Parteien Ansprüche anmeldeten. 1243 setzte der Papst als Schiedsrichter den Bischof von Chiusi ein. Erst 1248 konnte der Fall entschieden werden: die Kirche und ihre Besitzungen gingen zurück an die Templer.

Weniger freundlich waren die Beziehungen der Templer auch zu den Benediktinern, die sich mit Hilfe einer bewaffneten Truppe um Wiedererlangung von San Giustino bemühten und die Templer aus San Giustino und weiteren Besitzungen vertrieben. Die Templer zogen sich in die Niederlassung von San Girolamo/San Bevignate zurück, appellierten an den Bischof und schließlich an den Papst. Der mehrere Jahre andauernde Prozess wurde von Papst Bonifatius VIII. zugunsten der Templer entschieden, welche Schadensersatz und Prozessentschädigung erhielten. Indes blieb San Giustino von den Benediktinern „besetzt“, so dass Papst Benedikt XI. 1303 dem Bischof von Perugia befahl für die Umsetzung des Richtspruches zu sorgen (ed. Grandjean, Nr. 29, S. 32ff). Letztlich löste der Prozess gegen die Templer die Streitfrage - San Giustino wurde wieder benediktinisch.

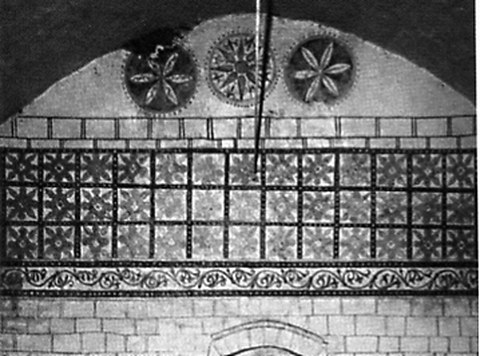

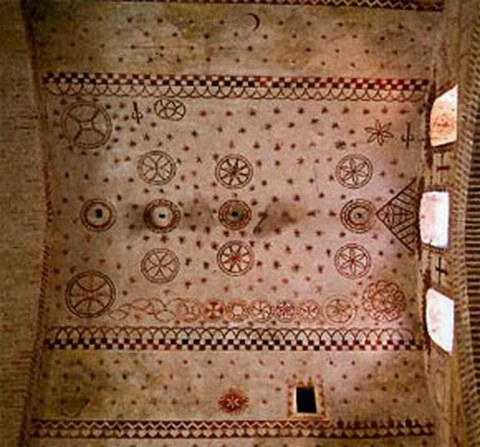

Architektonische Überreste

Die Länge der Kirche beträgt ca. 30 Meter, die Breite etwas mehr als 11 Meter. Seitenaltäre gab es offenbar nicht, nur den noch erhaltenen und wohl originalen Hauptaltar. Berühmtheit erlangte San Bevignate vor allem durch seine Fresken. Die Kirche war nicht nur Kapelle des Ordenshauses, sondern auch Pfarrkirche, und somit ausgestattet mit einem gewissen politisch-didaktischen Programm. Die Ausführung der Fresken verrät den Einfluss lokaler Traditionen, weist aber in der Herstellung und einiger ikonographischer Gestaltung durchaus Autonomie auf. Vermutlich haben drei verschiedene Künstler hier gearbeitet.

Blick in den Altarraum mit der Darstellung des Jüngsten Gerichts und dem thronenden Christus rechts, Zustand 2013

An der linken Wand befindet sich eine große Darstellung des Jüngsten Gerichts mit einem thronenden Christus im Zentrum. Im unteren Teil der Gerichtsdarstellung findet sich eine Flagellantenprozession - zur Zeit der Fertigstellung des Freskos von höchster Aktualität in Perugia. In der Apsis ist eine Kreuzigung dargestellt, die byzantinische Einflüsse aufweist. Große wilde Tiere symbolisieren die Bedrohung durch die Muslime aber auch durch spirituelle Versuchungen des Teufels.

Nach der Aufhebung des Templerordens 1312 kam San Bevignate an die Johanniter, die bis ins 15. Jahrhundert hier eine Gemeinschaft unterhielten. Die im 19. Jahrhundert profanierte Kirche von San Bevignate wurde 1948 einer gründlichen Restaurierung unterzogen; weitere Maßnahmen folgten zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Komture (nach Capone/Imperio/Valentini):

~1238 Americo (Prokurator)

~1243 Amanuito

~1253 Angelo Deutesalvo

~1283 Guillaume Charnier/Charny

Anke Napp

Quelle

- L. Auvray (Hg.), Les registres de Grégoire IX, Bd. 2, Paris 1907, Nr. 4285, Sp. 979: URL.

- Ch. Grandjean (Hg.), Les registres de Benoît XI: recueil des bulles de ce pape, Paris 1905, Nr. 29, Sp. 32-38: URL.

Sekundärliteratur

- B. Capone / L. Imperio / E. Valentini, Guida all'Italia dei Templari: gli insediamenti templari in Italia, Rom 1997, S. 159–167.

- G. Casagrande, San Bevignate: una chiesa per la città, in: S. Merli (Hg.), Milites Templi. Il patrimonio monumentale e artistico dei Templari in Europa, Perugia 2008, S. 191–205.

- G. Curzi, Crociate, ordini militari e santi guerrieri: culto e iconografia in Italia centromeridionale, in: D. Carraz, Damien / E. Dehoux (Hgg.), Images et ornements autour des ordres militaires au Moyen Âge, Toulouse 2016, S. 145–154.

- S. Merli, L'insediamento dei Templari a Perugia: da San Giustino d'Arna a San Bevignate, in: S. Sammarco (Hg.), Commilitones Christi. Miscellanea di studi, Rom 2017, S. 9–84.

- E. Ricci, La Chiesa di San Bevignate fuori Porta Sole, in: La Chiesa di San Prospero e i pittori del Duecento in Perugia, Perugia 1929, S. 31–48.

- F. Tommasi, L'Ordine dei Templari a Perugia, in: Bolletino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 78 (1981), S. 5–79.

- P. Scarpellini, La chiesa di San Bevignate, i Templari e la pittura perugina del Duecento, in: M. Roncetti / P. Scarpellini / F. Tommasi (Hgg.), Templari e Ospitalieri in Italia. La chiesa di San Bevignate a Perugia, Mailand 1987, S. 93–158.

Sancey (Komturei, Frankreich)

Die kleine Stadt, die heute den Namen Saint-Julien-les-Villas trägt, liegt in etwa zwei Kilometern Entfernung von Troyes an der Seine in einem schon im Mittelalter für die Wasserregulierung wichtigen Gebiet. Ein Überlaufbecken und Kanäle versorgten Troyes mit Wasser.

Bauliche und territoriale Entwicklung

Zahlreiche Urkunden der Niederlassung haben als spätere Kopien im Chartular der Johanniterkomturei Troyes überdauert und geben Aufschluss über Entwicklung des Grundbesitzes und Streitigkeiten mit den Anliegern.

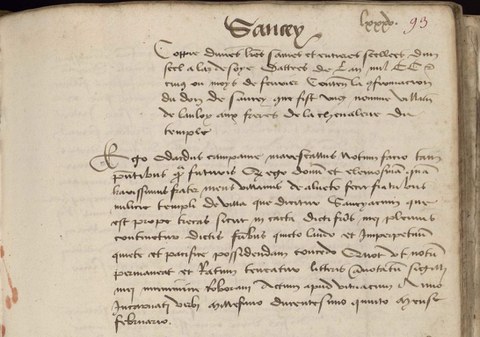

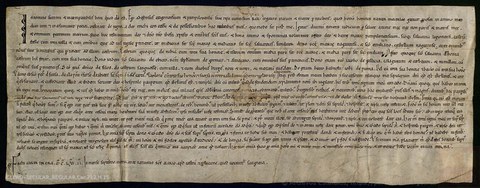

Bis Anfang des 13. Jahrhunderts war Sancey Teil des weltlichen Lehens von Vilain d’Aulnay. Er übereignete den Templern für sein Seelenheil und das seines Lehnsherrn alles, was er an Immobilien und Zollrechten in Sancey besaß, inklusive Mühlen, Wald, Wiesen, und Wasserläufen. Während Mannier (1872) annahm, die Schenkung sei auf 1201 im Heiligen Land getätigt worden, könnte Pétel (1901) nachweisen, dass die ursprüngliche Urkunde 1205 in Konstantinopel ausgefertigt wurde. Als Zeugen sind neben adligen Teilnehmern des IV. Kreuzzuges auch der Komtur von Akkon und der Marschall des Templerordens genannt.

Vidimus der Schenkungsurkunde durch den Marschall der Champagne, Bruder des ursprünglichen Schenkers Vilain d’Aulnay, Chartular (Sammlung von Abschriften älterer Dokumente) der Komturei Troyes, Ende 15. Jhd.

Weitere kleine Schenkungen und Ankäufe erfolgten im Lauf des 13. Jahrhunderts von Adligen der Umgebung und Bürgern von Troyes: Wiesen, Weiden, Gärten, oder auch nur Teile davon. 1229 schenkten der Bailli von Troyes und seine Frau zum Beispiel die Hälfte einer Wiese, die andere verkauften sie dem Orden. Grundstücke wurden gelegentlich weiter verpachtet, wie 1255 an einen Tuchmacher aus Troyes.

Ab wann es wirklich eine Niederlassung mit Ordensbrüdern in Sancey gab, ist nicht bekannt. Vielleicht konnte das Haus erst nach 1269 eingerichtet werden. In diesem Jahr gab Emmeline, die Witwe des Ortsvorstehers von Sancey, den Templern eine größere Schenkung; vermutlich wurde sie selbst Donatin. Die Gabe beinhaltete neben einem Weinberg und Ackerland auch ihr Wohnhaus in Sancey nebst allen beweglichen Gütern. Erst 1281 wird ein „Templerhaus in Sancey“ erstmalig erwähnt.

Die Grundrisszeichnung aus dem 18. Jahrhundert lässt vermuten, dass es sich um ein großes landwirtschaftliches Gehöft am Platz der heutigen Rue Gambetta Nr. 38 handelte. Eine eigene Kapelle gab es nicht, doch lag die Kirche des Dorfes nebenan. Ob Sancey jemals eine selbständige Komturei war, ist nicht geklärt. Vermutlich gehörte die Niederlassung auch zu Templerzeiten bereits zur Komturei von Troyes.

Beziehungen und Konflikte

Aufgrund der komplexen Besitzverhältnisse erhielten die Templer Abgaben auch von anderen religiösen Häusern des Umlandes, oder mussten an diese zahlen. Die Regularkanoniker von Notre-Dame-en-l’Isle erhielten jährlich eine Naturalienabgabe von den Templern, die aber schließlich gegen ein Stück Land getauscht wurde. 1303 nahm der damalige Visitator Hugues de Pairaud den Verzicht der Kanoniker von Notre-Dame-en-l’Isle auf den Zehnt von Laines-aux-Bois entgegen. Als Ausgleich wurde vereinbart, dass die Templer ihnen jedes Weihnachten zwei „Sétiers“ (ungefähr 150 Liter) je zur Hälfte mit Roggen und Gerste übergeben.

Unstimmigkeiten scheint es über Immobilien in Villepart gegeben zu haben, das zum Herrschaftsbereich der Regularkanoniker von Saint-Loup bei Troyes gehörte. 1244 bestätigte der Abt den Templern ihre Besitzungen und deren unbehelligtes Eigentum. Zehnt und einzelne Steuern sollten jährlich an die Abtei in Osteroktav gezahlt werden. Neuen Besitz in Villepart sollten die Templer nur mit Zustimmung des Abtes erwerben können.

Mitte der 1260er Jahre kam es zu größeren Schäden am Ufer der Seine, wo die Mühlen der Templer standen. Der Graf von Champagne, Thibaut V., versuchte im Namen mehrerer seiner Vasallen und betroffenen Gemeinden, die Templer als Eigentümer der Mühlen zur Reparatur und Schadensersatzleistung zu bewegen. Ein Prozess wurde angestrengt, der 1267 folgende Regelung fand: Thibaut nimmt Abstand von seinen Forderungen, behält sich aber das Recht vor, Teile des Wasserlaufs an andere Nutznießer zu vergeben, sowie gegebenenfalls einen neuen Kanal anlegen zu lassen. Das den Templern und ihren Leuten dabei verloren gehende Land muss er dem Orden bezahlen. Die Reparaturen am Ufer oberhalb der Mühle mussten die Templer durchführen und in Zukunft auf einen guten Wasserfluss achten.

Nach dem Prozess kam die Niederlassung von Sancey mit ihrem Besitz an die Johanniter. Die Ereignisse des hundertjährigen Krieges sorgten dafür, dass die Mühlen im 15. Jahrhundert nur noch nutzlose Ruinen waren.

Architektonische Überreste

Sichtbare Reste der Niederlassung sind nicht mehr vorhanden. Eine Sondierungsgrabung von 1991 förderte die Fundamente einer großen Mauer und eines mittelalterlichen Brunnens zutage. Ob sie aus Templerzeit stammen, ist nicht bekannt.

Anke Napp

Quellen:

- Original der Schenkungsurkunde: Archives Nationales de France S 4956, Suppl. Nr. 6

- Chartular der Komturei Troyes: Arch. Dép. Aube 31 H 14 bis, ab fol 93r: URL.

Sekundärliteratur:

- F. Gilet, Templiers et Hospitaliers à Sancey (Saint-Julien-les-Villas), in: La Vie en Champagne 85 (2016), S. 3-9.

- Th. Leroy, Les Commanceries de Champagne et de Brie, in: N. Dohrmann / A. Baudin / G. Brunel (Hgg.), Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Troyes 2012, S. 189-203.

- E. Mannier, Ordre de Malte. Les commanderies du Grand-prieuré de France, d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales à Paris, Paris 1872, S. 305f.

- A. Pétel, Les Templiers à Sancey, aujourd’hui Saint-Julien (Aube), in Revue de Champagne et Brie 13/1 (1901), S. 5-89: URL.

Santersleben(=Santersleve/Sandersleben, Komturei?)

Santersleben ist heute als Groß-Santersleben eine Gemeinde des Landkreises Börde in der Nähe von Magdeburg, Bundesland Sachsen-Anhalt. Im Ort Sandersleben in der Nähe von Köthen/Dessau besaß der Orden im Widerspruch zu zahlreichen Abhandlungen keine Besitztümer!

1215 übereignete Herzog Otto I. von Braunschweig auf Bitten seines Lehnsmannes Dietrich Tude dem Templerorden in Santersleben die Pfarrkirche mit dem dazugehörigen Patronatsrecht und weitere 8 ½ Hufen Land. Diese Übereignung war mit der Bitte verbunden, dass Otto selbst, seine Eltern und Nachfolger als Donaten in den Orden aufgenommen werden. Am 20. September 1221 hatten die Templer ihren Besitz in Santersleben bereits an das neu errichtete Zisterzienserinnenkloster des Hl. Laurentius in Magdeburg verkauft. Zu diesem Zeitpunkt umfasste er ein Freigut mit fünf Hofstellen und sieben Hufen, sowie die Kirche mit ihrem zugehörigen Besitz (ed. Mülverstedt, S. 292f). Laut Behrends (1826) wurde weiterer Ordensbesitz in Santersleben nach Auflösung des Ordens dem „erzbischöflichen Schlosse Wolmirstedt“ übertragen.

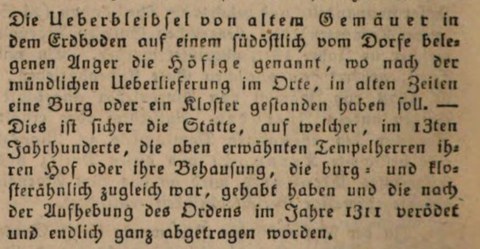

Behrends (1826) vermutet, dass sich in Santersleben seit Anfang des 13. Jahrhunderts eine Komturei der Templer befunden hat. Hierzu rechnet er auch die südöstlich des Bördedorfes erhaltenen Grundmauerreste, die nach mündlichen Überlieferungen zu einem Kloster oder Burg gehört haben sollen:

Bericht bei Behrends, Neuhaldenslebische Kreis-Chronik, S. 252.

F. Sengstock

Quelle

- Originalurkunde: Magdeburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Rep. U 1 Erzstift Magdeburg XVI B, Nr. 1

- G. A. von Mülverstedt (Hg.), Regesta Archiepiscopatus Magdeburgensis, Bd. 2, Magdeburg 1876, Nr. 490, S. 221 u. Nr. 640, 292f.

Sekundärliteratur

- P. W. Behrends, Neuhaldenslebische Kreis-Chronik, II. Teil, Neuhaldensleben 1826, S. 346 und 352.

- M. Schüpferling, Der Tempelherren-Orden in Deutschland, Bamberg 1915, S. 115f: URL.

Schatz

Unter dem Schatz der Templer werden zum einen vergrabene Geld und Wertgegenstände verstanden, zum anderen Geheimwissen. Insbesondere die Populär- und Alternativwissenschaft und die Tourismusindustrie nutzen das Motiv.

Finanzielle Situation des Ordens

Piquet (1939) schätzte das jährliche Einkommen des Templerordens aus seinen Gütern auf mehr als 200.000 Livres. Es ist allerdings weder genau bekannt, wie viele Ordenshäuser es gab, noch wie viel diese genau erwirtschafteten. Nur für einige Komtureien sind aus der Zeit des Prozesses Inventare und Rechnungslegungen überliefert. Ein großer Teil des Reichtums des Ordens bestand in Ländereien, Kirchengerät und Reliquien, Dinge, die in Notlagen erst zu Geld gemacht werden mussten.

Allein die Instandsetzung der Burg Safed um 1240 über eine Million Goldbesanten. Schätzungen zufolge verschlang die Aufrechterhaltung und Besetzung der Burg pro Jahr ungefähr weitere 40.000 Besanten. Zahlreiche Schlachten in den Kreuzfahrerstaaten brachten hohe Verluste nicht nur an menschlichen Ressourcen, sondern auch an Waffen, Rüstungen und Pferden.

(Zu den Einkünften des Ordens s. Geldwesen)

Historische Grundlagen der Schatzlegenden

1308 machte der Servient und Komtur Johannes der Katalane während des Prozesses vor der päpstlichen Kommission in Poitiers folgende Aussage:

„[…] dass die Mächtigen des Ordens von der bestehenden Verwirrung (=dem Prozess) zuvor gewusst hatten / sie voraus gesehen hatten und daher geflohen waren. Er selbst begegnete Bruder Gerard de Villiers, der 50 Pferde mit sich führte, und hörte sagen, dass jener mit 18 Schiffen in See gestochen sei. Und der Bruder Hugo de Chalons ist mit dem ganzen Schatz des Bruders Hugues de Pairaud geflohen… (=Item dixit, quod potentes ordinis prescientes istam confusionem fugiunt et ipse obviavit fratri Girardo de Villariis ducenti quinquaginta equos, et audivit dici, quod intravit mare cum XVIII galeis, et frater Hugo de Cabilone fugiit cum tot thesauro fratris Hugonis de Peraudo”, ed. Finke II, S. 339).

Diverse populärwissenschaftliche Autoren haben diese Aussage spektakulär verkürzt, so dass ein enormer Schatz mit Hilfe von 50 Pferden und 18 Schiffen in Sicherheit gebracht worden sei. Der Zeuge spricht aber eindeutig von zwei verschiedenen Ereignissen: der Flucht von einem Ordensoberen mit Gefährten und der Sicherstellung des „Schatzes von Hugues de Pairaud“ durch eine andere Person. Tatsächlich stellten Mitarbeiter des königlichen Rechnungshofes in Paris 1321 einen erheblichen Geldbetrag sicher, der vom letzten Visitator Hugues de Pairaud einem Mann des Vertrauens zur Verwahrung übergeben worden war. Dieser Schatz enthielt 1189 Goldmünzen und 5010 Silbermünzen.

Der Schatz von Aragon

Auch in Aragon, wo die Ordensbrüder den Beginn des Prozesses in Frankreich aus zunächst relativer Sicherheit miterleben konnten und Zeit hatten, Verfügungen zu treffen, deponierten die Templer Bargeld an vermeintlich sicheren Orten. In Miravet, wo sich die Templer nach Beginn des Prozesses verschanzt hatten, wurden bei der Eroberung der Burg durch den König 70.000 Sous gefunden Auf der Johanniterburg Villafamés wurde ebenfalls versucht, Gelder in Sicherheit zu bringen. Auch sie gelangten letztlich an den König.

In der Zweiten Lebensbeschreibung von Papst Clemens V., verfasst noch vor 1328 von einem zu dieser Zeit in Avignon lebenden Dominikaner, heißt es zum Templerprozess: „Im gleichen Jahr befahl der König von Aragon, die in seinem Land befindlichen Güter der Templer in Besitz zu nehmen; und selbige Brüder wurden gefangen gesetzt. Einige wollten fliehen und vertrauten sich dem Meer an, doch wurden sie durch den Wind auf den Strand zurück geworfen und kamen so gemeinsam mit einem großen Schatz in die Hände des Königs. (=Eodem anno Rex Arragonum occupari mandavit bona Templariorum in regno suo circa Kalendas Decembris; et ipsi sunt capti, et aliqui volentes fugere, exposuerunt se in mari, sed ventus repulit eos at plagiam, et ad manus Regis venerunt cum thesauro magno“, ed. Baluze I, S. 27f). Ein urkundlicher Beweis in aragonesischen Archiven für seinen Bericht ist bisher noch nicht aufgefunden worden.

Populärkultur

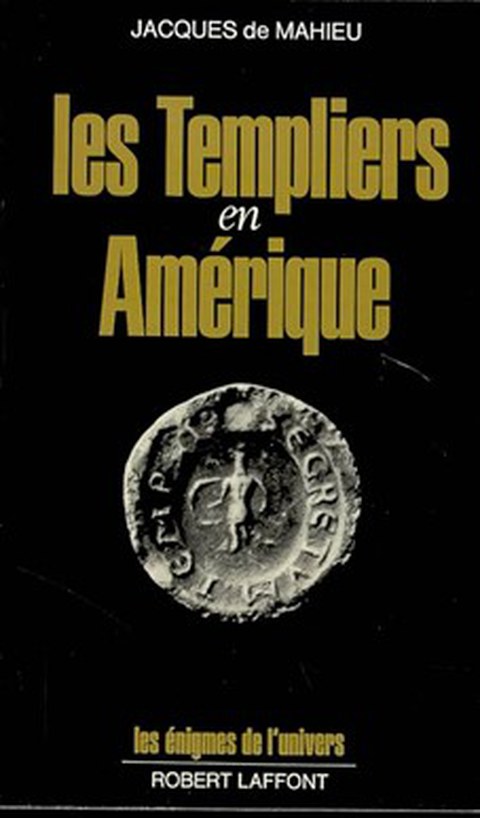

Der Boom der Templerschatzsucher begann erst im 20. Jahrhundert. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschob sich das Motiv des Templerschatzes mehr und mehr in Richtung eines von den Templern gehüteten Geheimwissens, das vom Heiligen Gral bis zur Transatlantikroute oder Kontakten mit außerirdischen Zivilisationen reicht. Die berühmtesten Schatzorte sind die Burg Gisors, Rennes-le-Château in den Pyrenäen, der Forêt d'Orient in der Champagne, Rosslyn Chapel in Schottland und Oak Island in Kanada. Gern werden angeblich von inhaftierten Templern hinterlassene Graffiti als Wegweiser zu Schätzen und Geheimnissen angeführt, insbesondere in den Verliesen von Gisors und Chinon. Häufig werden Verbindungen zu den Freimaurern und Verschwörungstheorien gezogen, die von einem Überleben des Templerordens in Form von Geheimgesellschaften ausgehen. Als Begründer dieses motivgeschichtlichen Zweiges können die Autoren Gérard de Sède (Les Templiers sont parmi nous, 1963, und L’or de Rennes,1967), Louis Charpentier (Les mystères templiers, 1969), und das britische Team Henry Lincoln, Michael Baigent und Richard Leigh (Holy Blood – Holy Grail, 1982 und The Temple and the Lodge, 1989) gelten.

Roman- und Filmadaptionen des Themas sorgten für eine weitere Popularisierung des Motivs. Am bekanntesten sind Dan Browns Roman The Da Vinci Code (2003) und die 2006 erfolgte Verfilmung. Beide beruhen in weiten Teilen auf den in Holy Blood – Holy Grail geäußerten Ideen, was sogar einen Copyrightprozess zur Folge hatte, den Brown allerdings gewann. Die Protagonisten versuchen die Geheimnisse der Templer mittels versteckter Symbole zu ergründen, denen sie im Laufe der Handlung folgen. Auch Dokudramen zum Thema Templer wie in der Reihe Terra X kommen kaum ohne geheimnisvolle Orte aus, in denen das Verbergen von Schätzen durch Templer in Szene gesetzt wird, um dann dieselben Orte mit modernster Technik (erfolglos, aber medienwirksam) zu inspizieren.

Anke Napp

Quellen:

- E. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, Bd. I, Paris 1693, Sp. 27f.

- H. Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens, 2 Bde. Münster 1907, hier Bd. II, Nr. 155, S. 339.

Sekundärliteratur:

- A. Napp, Vom Ketzerprozess zur Metaverschwörung. Die Mythen um den Templerorden, Baden-Baden 2020, S. 175-195.

- J. M. Sans i Travé, El proces dels Templers catalans, Lleida 1991, S. 303.

- R. Stark, God’s Battalions, San Francisco 2006, S.179.

- Artikel “Why The Da Vinci Code lawsuit failed” vom 10.4.2006 auf der Website Pinsent Masons (Zugriff 17.9.2024): URL.

Populärkultur

- M. Baigent / H. Lincoln / R. Leigh, Holy Blood – Holy Grail, London 1982.

- L. Charpentier, Les mystères Templiers, Paris 1969.

- R. Linnell, Der Fluch von Oak Island, in: G. Kirchner (Hg.), Terra X. Expeditionen ins Unbekannte. Von Mallorca zum Ayers Rock, München 1997, S. 176-241.

- G. de Sède, Die Templer sind unter uns, Frankfurt Main 1963.

Scheikwitz (=Čejkovice, Komturei, Tschechien)

Die geographische Verortung der Komturei Schweikwitz war lange Zeit strittig. Zahlreiche Ortschaften tragen einen ähnlich klingenden Namen, darunter Cakovice nördlich von Prag und ein weiteres Cakovice südlich von Aurschinewes. Die in den Urkunden genannten Orte verweisen jedoch alle auf den südmährischen Raum, so dass die von Hruby (2011) genannte Gemeinde Čejkovice im Bezirk Hodonín in Südmähren als wahrscheinlichster Standort bestätigt werden kann. Vom Ende des 12. Jahrhunderts bis in die Neuzeit war die Region Teil des Königreichs Böhmen, welches wiederum zum Heiligen Römischen Reich gehörte.

Bauliche und territoriale Entwicklung

Uhlířová verlegt die Gründung der Niederlassung „um das Jahr 1237“, jedoch ohne Begründung. Der erste Hinweis auf die in Scheikwitz ansässige Templer stammt aus einer Bulle von Papst Innozenz IV. aus dem Jahre 1246. Darin erteilte der Papst mehreren Prälaten den Auftrag, den Streit um den Zehnten im Dorfe Ceje zwischen den Zisterzienserklöstern Wehlerad (=Velehrad) und Thusnowicz (=Tisnov) und dem „domus milicie Templi in Cheyekovich“ zu schlichten (ed. Erben, S. 541). Ein Komtur ist erstmalig in den 1290er Jahren erwähnt.

Der Besitz wurde durch Schenkungen, aber auch durch Ankäufe erweitert. 1248 übertrug Ulrich, Sohn des Herzogs von Kärnten, den Templern von Scheikwitz („fratribus templariis residentibus in Schaeikwicz“) Güter im Dorfe Rackowitz. 1292 erwarb die Komturei das Dorf Schönstraß (=Sczetrapie; Wssetrapi, nicht mehr existent) für 155 Mark Silber. 1297 verkaufte Ritter Protheba von Dobrovitz den größten Teil seiner Güter an die Templer. Der Besitz der Komturei erstreckte sich weit: In einer Urkunde vom 30. September 1302 bezeugen Komtur Ekko (von Egerberg) und die Brüder von Scheikwitz, dass sie vom Schottenkloster in Wien statt eines Hofzins eine Bäckerei in der „Ratstraz“ erhalten haben.

Neben der eher repräsentativen Niederlassung in Prag war die Komturei Scheikwitz/Cejkovice aufgrund ihrer günstigen Lage an Haupthandelsrouten vor allem ein wichtiger Wirtschaftsstandort

Beziehungen und Konflikte

Dass die Beziehungen zu den umliegenden geistlichen und weltlichen Mächten nicht immer ungetrübt blieben, zeigt z.B. eine Auseinandersetzung von 1246, aus dessen Anlass die Niederlassung erste Erwähnung findet. Um ein Patronats- und Zehntrecht der Kirche in Michelsdorf (=Wrbitz; Vrbice) kam es auch zu Auseinandersetzungen mit dem Zisterzienserkloster Saar (=Žďár nad Sázavou). Der letztlich 1269 als Schiedsrichter angerufene Bischof von Olmütz gestand den Templern das Patronatsrecht in Michelsdorf und den Zehnten von 14 von 20 Grundstücken zu; dem Kloster Saar hingegen den Zehnt der restlichen 6 Grundstücke in Michelsdorf (ed. Emler, S. 259).

Vielleicht unter dem Eindruck der Verhaftungen der Templer in den französischen Kronlanden im Herbst 1307, bemühten sich auch die Ordensbrüder in Scheikwitz, Grundbesitz in sichere Hände zu geben: Am 3. März 1308 verpachten die Brüder und Provinzmeister Ekko, mit Erlaubnis des Ordensmeisters und Zustimmung des Herzogs Friedrich von Österreich die Stadt Setteinz (=Vsetin) mit dem Schloss Freundsberg (=Vreuntspergk) sowie den Fluss Roknitz bis zur Mitte des Bertsch an Bokko von Chrawar für 31 Jahre. Die Chrawar gehörten zu den bedeutendsten mährischen Adelsfamilien. Nach Ablauf der 31 Jahre sollte unter der Voraussetzung, dass der Templerorden noch besteht, ein neuer Vertrag geschlossen werden. Die Komturei Scheikwitz wird zwar in diesem Vertrag namentlich nicht erwähnt, es ist jedoch davon auszugehen, dass diese die oben angeführten Güter in Erbpacht gab, da die Urkunde die Beifügung des Siegels von Scheikwitz erwähnt (ed. Emler, S. 935).

Ob die Komturei und ihre Güter nach Auflösung des Templerordens an die Johanniter übertragen wurden, ist unklar. Mitte des 14. Jahrhunderts waren die Immobilien Eigentum des mährischen Zweigs der Sternbergs, die - wie zahlreiche Urkunden bezeugen - dem Orden eng verbunden waren.

Architektonische Überreste

Die Burg des Ortes, die heute als Hotel genutzt wird, soll in Teilen aus der Templerzeit stammen, insbesondere die weitläufigen „Templerkeller“. Der Bau wurde jedoch mehrfach zerstört und neu errichtet. Ab 1624 bauten die Jesuiten die Anlage erneut auf und richteten ein Kolleg ein.

„Templerkeller“ in Čejkovice

Populärkultur

Čejkovice in Südmähren bewirbt heute sein „Erlebnisdorf“ mit den „Kräutern der Tempelritter“ und den Wein aus dem „Templerkeller“.

Komture

~Ekko 1292 – 1302

E. Hruby / F. Sengstock / A. Napp

Quellen

- Urkunden: Beispiele zu den Arrondierungen unter Ekko von Egerberg zwischen 1292 und 1308 Narodni archiv Praha, RM 1887 (Grunderwerb in Schönstraß, abgekommenes Dorf bei Scheikwitz) Stiftsarchiv Schotten Wien, 1302 IX 30 (Tausch des Zinsrechtes am Regensburger Domvogtshof in Wien gegen einen Wirtschaftshof samt Bäckerei in der Wiener "Ratsraz" (heute Bäunerstraße).

- J. Emler u. a. (Hgg.), Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae. Bd. 2: Annorum 1253–1310, Prag 1882, S. 259.

- C. J. Erben u.a. (Hgg.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Bd. 1: Annorum 600 – 1253, Prag 1855, S. 541: URL.

Sekundärliteratur

- J. E. Horky, Die Tempelherren in Mähren. Sagen, Untersuchungen, Geschichte, Znaim 1845, S. 70–73.

- E. S. Hruby, Sie alle trugen das rote Tatzenkreuz. Die Tempelritter in Österreich, Böhmen und Mähren, Wien 2011, S. 137–146.

- M. Schüpferling, Der Tempelherren- Orden in Deutschland, Bamberg 1915, S. 170–175: URL.

- V. Stepanek / J. Libor, Cejkovice 1248–1998, Cejkovice 1999.

- J. Uhlířová, Die Geschichte des Templerordens in Westeuropa, Böhmen und Mähren, Brünn 2008 (Masterarbeit, Masaryk Universität), S. 50-54: URL.

Populärkultur

- Webseite der „Erlebnisdörfer“: https://www.erlebnisdoerfer.de/Erlebnisdoerfer/kraeuterdorf-cejkovice-cz/ (Zugriff: 14.2.2024)

- Webseite der „Templerkeller“: https://www.templarske-sklepy.cz/en/ (Zugriff: 14.2.2024)

Schenkungen

coming soon

Schiffe

s. Flotte

Schlesien

Im 12. Jhd. war das polnische Herzogtum Schlesien über familiäre Beziehungen mit dem deutschen König Konrad III. verbunden. Der damalige Herzog Władysław II. unterstellte sich schließlich auch lehensrechtlich dem deutschen König. Im 13. Jhd. kam es durch die auf die Mongoleneinfälle folgende Ostkolonisation zu einem starken Zuwachs deutscher Siedler und zahlreichen Städteneugründungen. 1289 nahm Herzog Kasimir II. die böhmische Lehenshoheit an. Seit dem II. Weltkrieg gehört der östlich der Neiße gelegene Teil von Schlesien zu Polen, Niederschlesien zu Deutschland (Bundesland Sachsen).

s. Polen u. Deutschland

Anke Napp

Schottland

Schottland war bis Ende des 13. Jahrhunderts ein von England unabhängiges Königreich. 1286 starb das regierende schottische Königshaus in der Hauptlinie aus. Der zum Schiedsrichter über die verschiedenen Prätendenten berufene englische König Edward I. ließ sich von den Anwärtern, dem geistlichen und weltlichen Adel die Anerkennung der englischen Oberherrschaft schwören. Die Mehrheit der Wahlrichter entschied 1292 für John de Balliol, der Edward I. den Lehnseid leistete. Der schottische Widerstand gegen die englischen Einmischungen mündete 1295 in einem Beistandspakt mit Frankreich und letztlich ein Jahr darauf in die englische Invasion. Aus den folgenden Schlachten der Schottischen Unabhängigkeitskriege ging zunächst England als Sieger hervor. Erst 1314 konnte Robert Bruce in der Schlacht von Bannockburn gegen die englische Krone den Sieg davon tragen. Die Auseinandersetzungen mit England und interne Zwistigkeiten endeten aber erst Mitte des 14. Jahrhunderts. Erst 1707 mit der Ratifizierung der Acts of Union wurde das Vereinigte Königreich von Großbritannien gegründet.

Territorium und Stellung im Orden

Der Nachweis etwaiger Templerbesitzungen ist durch die Verschmelzung mit Besitzungen der Johanniter erschwert, und die Tatsache, dass die Bezeichnung „Temple Land“ seit dem 16. Jahrhundert auch für Besitz anderer religiöser Institutionen verwendet wird.

Zwei Komtureien sind bekannt: Balantrodoch, was wahrscheinlich als Hauptsitz des Ordens in Schottland fungierte, und Maryculter. Letztere wurde 1239 nach einer Schenkung begründet. Anfang des 13. Jahrhunderts verfügte der Templerorden auch über Besitz in East Fenton und Peffer, Falkirk (Saline), Swanston und Glasgow. Außerdem sind verpachtete Häuser in St. Andrews und Edinburgh bekannt. Die Cura Quatuor Burgorum, in der Vertreter der wichtigsten schottischen Handelsstädte vertreten waren, wiederholte noch im Jahr 1405 das Gesetz, kein Templer dürfe frei verkaufen und kaufen und damit die Rechte der einheimischen Gilden schmälern, es sei denn, er sei selbst Gildenmitglied: § 4: „Quod nullus templarius eiciat mercimonia pertinentia ad gildam / That na templair sall intromit with merchandise perteining tot he gild“. Auch hier handelt es sich wohl um eine Regelung, die die Johanniter betraf, sich aber vermutlich auf ältere Gesetzgebungen zum Templerorden bezog.

Noch Mitte des 13. Jahrhunderts unterstanden die schottischen Ordenshäuser offenbar der englischen Provinz, denn auf einem in London 1234 abgehaltenen Generalkapitel wurden Güterangelegenheit schottischer Provenienz abgehandelt. Matthäus von Paris berichtet in seiner Chronica Maiora von einem „Magister Templi in Scotia“, der den 6. Kreuzzug begleitet habe. Eine „Unterprovinz“ war also gebildet worden. Noch Ende des 13. Jahrhunderts ernennt der englische Provinzmeister Stellvertreter für Schottland. In seiner Aussage während des Prozesses erklärt Walter de Clifton, letzter Komtur von Balantrodoch, William de la More sei „magister […] in Anglia et Scotia“, und dass sie ihre Weisungen vom englischen Provinzmeister („magistro Angliae“) bekamen, dieser wiederum vom Ordensmeister und dem Generalkapitel (ed. Wilkins II, S. 280).

Die Urkundenfrage

Über die Aktivitäten und Niederlassungen der Templer in Schottland ist relativ wenig bekannt. Laut der durch den Meister der Johanniter 1338 angeordneten Bestandsaufnahme aller Güter und ihrer Einkünfte auf der englischen Halbinsel zahlten die Ordenshäuser der Templer in Schottland vor Ausbruch des Krieges 1296 300 Mark Sterling - etwa 200 Pfund – pro Jahr als Responsiones an den englischen Provinzmeister. Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit England und der schottische Bürgerkrieg hatten bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht nur Land und Ordenshäuser zerstört, sondern auch Urkunden über den Besitzstand, wie die gleiche Untersuchung vermerkt – zumindest befanden sie sich nicht in den Händen der Johanniter! Die Historikerin Helen Nicholson entdeckte 2016 im anlässlich des Prozesses 1308 angefertigten Inventar der Templerniederlassung East Cowton (Yorkshire) einen Hinweis auf Urkunden der schottischen Niederlassungen: „omnes carte templi scocie“ hätten sich mitsamt weiteren Urkunden zu englischen Besitzungen dort in einer Truhe befunden. Leider verliert sich die Spur dieser Urkundensammlung. Offenbar hatten die schottischen Templer versucht, ihren Urkundenbestand vor den kriegerischen Ereignissen zu retten.

Beziehungen zur schottischen und englischen Krone

In seinem kurz nach König Davids I. von Schottlands Tod verfassten Eulogium Davidis regis Scotorum preist der Zisterzienserabt Aelred von Rielvaux die Frömmigkeit des Herrschers. Templerbrüder hätten ihm als Berater gedient. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts inseriert John of Fordun die Eulogie in seine Geschichte Schottlands.

Möglicherweise entstand die Komturei Balantrodoch bereits durch eine Schenkung Davids I. an Hugues de Payens. Eine besondere Nähe der Templer zum schottischen Königshaus oder schottischen Adligen ist nicht nachzuweisen. Die meisten Schenkungen stammten von normannischen Familien und auch die Namen der bekannten Ordensbrüder verweisen auf normannische Ursprünge.

1291 leistete der damalige Provinzmeister Brian de Jay gemeinsam mit zahlreichen Bischöfen, Äbten und weltlichen Herren den geforderten Gefolgschaftseid an König Edward I.. Die ausgefertigte Urkunde vermerkt ausdrücklich, dass bei Nichtableistung des Eides Strafen bis zur Inhaftnahme drohten. 1298 begleiteten sowohl Brian de Jay (unterdessen Provinzmeister von England) und der schottische (Unter-)provinzmeister das englische Heer auf einem weiteren Feldzug gegen Schottland. Beide fielen in der Schlacht von Falkirk. Ob weitere Templer teilnahmen ist nicht überliefert.

Die päpstliche Bulle Pastoralis Praeeminentiae leitete auch in Schottland den Prozess gegen den Orden ein. Vor der in Holyrood tagenden Untersuchungskommission erschienen allerdings nur zwei Ordensbrüder, einer von ihnen war Walter de Clifton. Beide machten keine belastenden Aussagen.

Nachleben und Populärkultur

Die zahlreichen zeitgenössische Nachrichten über die Schlacht von Bannockburn suggerieren keine Teilnahme von flüchtigen Templern, die zum Sieg beigetragen hätten. Bannockburn (nicht die Templer) in Verbindung mit der Freimaurerei taucht erst im Jahr 1767 auf, und zwar in den Statuten des Royal Order of Scotland, eines freimaurerischen Seitenzweiges. Dessen Würdenträger sollten am Tag der Schlacht von Bannockburn gewählt werden.

Die älteste schriftliche Version einer der Fluchtlegenden, die vom Entkommen mehrerer Templer nach dem Prozess nach Schottland spricht, findet sich in einer Straßburger Handschrift von 1760. Sie ist jedoch wahrscheinlich einige Jahrzehnte älter, da Ritualbücher verschiedener Freimaurer-Logen bereits Templergrade kennen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Fluchtlegenden von den meisten Freimaurern und maurerischen Ritterorden öffentlich als Mythos deklariert. Der Freimaurerhistoriker Albert Mackey erklärte in seiner History of Freemasonry (1898) „ we may safely conclude that the Bruce and Bannockburn Legend of Scottish Templarism is to be deemed a pure myth, without the slightest historical element to sustain it (=wir können also mit Sicherheit daraus schließen, dass die Bruce- und Bannockburn-Legende des schottischen Templarismus ein reiner Mythos ist, ohne den kleinsten historischen Hinweis, der sie unterstützten könnte“ Mackey, S. 260).

Ein nachhaltiges Wiederaufleben des Mythos wurde durch die britischen Autoren Michael Baigent und Richard Leigh in ihrem 1988 erschienen alternativhistorischen Buch The Temple and the Lodge - Inside Freemasonry erreicht. Die Flucht von Templern mit ihrem Schatz und Geheimwissen nach Schottland, die Familie Sinclair und Rosslyn Chapel sind zum Allgemeinplatz zahlreicher alternativhistorischer und verschwörungstheoretischer Werke, Romane, Fernsehserien und Kinofilme geworden.

Anke Napp

Quellen

- Scottish Burgh Records Society (Hg.), Ancient Laws and Customs of the Burghs of Scotland: A. D. 1124-1424, Edinburgh 1868, S. 148.

- Bannatyne Club (Hg.), Instrumenta publica sive processus super fidelitatibus et homagiis Scotorum Domino Regi Angliae factis, A.D. MCCXCI-MCCXVI, Edinburgh 1834, S. 19 (Eid von Brian de Jay): URL.

- John of Fordun’s Chronicle of the Scottish Nation, Cap. XLI, ed. F. J. H. Skene (the historians of Scotland Vol. IV), Edinburgh 1872, S. 234.

- Matthew Paris, Chronica Maiora, ed. H. R. Luard, Bd. 6, London 1872, S. 521.

- The Knights Hospitallers in England: Being the Report of Prior Philip de Thame to the Grand Master Elyan de Villanova for A. D. 1338, ed. L. B. Larking, Camden 1857, S. 201.

Sekundärliteratur

- R. Aitken, The knights templars in Scotland, in: The scottish review 32 (1898), S. 1-36.

- R. L. D. Cooper, The Rosslyn Hoax? Viewing Rosslyn Chapel from a new perspective, Hersham 2006, S. 216ff.

- Ian B. Cowan / P.H.R. Mackay / A. Macquarrie (Hgg.), The Knights of St. John of Jerusalem in Scotland, Edinburgh 1983, S. XVIII-XX.

- E. Lord, The Knights Templar in Britain, London 2002, S. 143-154.

- A. G. Mackey / W. J. Hughan / W. R. Singleton, The history of freemasonry : its legends and traditions, its chronological history, Bd. 1, New York / London 1906, S. 260.

- P. Mollier, La Chevalerie maçonnique, Paris 2022.

- H. Nicholson, The Templars’ Scottish charters. Blog Cardiff University, 9. Mai 2016: URL.

Populärkultur:

- M. Baigent / R. Leigh, Der Tempel und die Loge. Das geheime Erbe der Templer in der Freimaurerei, München 1999, S. 70ff, 116ff.

Scott, Walter (Poet)

Der Tod Brian de Bois-Gilberts. Rechts der Templermeister, Illustration von John A. Atkinson, 1. H. 19. Jahrhundert.

Der schottische Autor Sir Walter Scott (1771-1832) verfasste zahlreiche historische Romane. Sein berühmtestes Werk, Ivanhoe, über einen vom Kreuzzug in das England des Königs „Johann Ohneland“ heimkehrenden angelsächsischen Ritter wurde 1819 veröffentlicht. Das Hauptthema des Romans ist der Kampf der ehrenhaften Angelsachsen (personifiziert durch den enterbten Ritter Ivanhoe und den Räuberhauptmann Robin Hood) gegen die brutalen, gierigen normannischen Eroberer und ihr Rechtssystem (unter anderem personifiziert durch den Templer Brian de Bois-Gilbert). Der Templer aus Ivanhoe wird vorgestellt als arrogant, hartherzig, grausam und gierig. Er illustriert so einige der bereits im Mittelalter von Matthäus Paris gegen die Templer erhobenen Vorwürfe. Die Regel des Ordens ist zugunsten der größeren Dramatik vernachlässigt: so trägt Bois-Gilbert Gewänder aus Samt und Seide, verfügt über eigene sarazenische Sklaven, bewegt sich nach eigenem Gutdünken außerhalb der Ordenshäuser, nimmt an Turnieren teil und entführt schließlich sogar eine Frau (die Jüdin Rebecca), die er unter seine Gewalt zwingen will. Am Ende des Romans kehrt König Richard „Löwenherz“ aus der österreichischen Gefangenschaft zurück und löst den Templerorden in England auf, Bois-Gilbert stirbt durch die Hand Gottes, und Ivanhoe darf seine geliebte Lady Rowena ehelichen.