P

- Paciliano (Komturei, Italien)

- Pais, Gualdim (Provinzmeister, Protugal)

- Papsttum und Templer

- Paris (Komturei, Frankreich)

- Paris, Matthäus (Chronist)

- Pariser Neutempler (=Chevaliers de l'Ordre du Temple)

- Patenschaften

- Pavia (Komturei, Italien)

- Payens, Hugues de (M)

- Payns (=Payens, Komturei, Frankreich)

- Peñíscola (Komturei und Burg, Spanien)

- Perchois (Komturei, Frankreich)

- Perigord/Pierregort, Armand/Hermant de (M)

- Perpinyà (Komturei, Spanien)

- Pfarreien

- Pferde

- Philipp du Plessis

- Piacenza (Komturei, Italien)

- Pierre de Montaigu

- Pierrevillers (Komturei, Frankreich)

- Pigazzano, Bianco da (Provinzmeister)

- Plessis, Philipp du (M)

- Polen

- Ponferrada (Komturei, Spanien)

- Pombal (Burg, Portugal)

- Portugal

- Prag (=Praha, Komturei, Tschechien)

- Profess

- Prokuratoren

- Provinzen

- Prozess

Paciliano (Komturei, Italien)

Urkundlich erwähnt wird die Niederlassung zum ersten Mal im Jahr 1228, sie ist aber warscheinlich älter. Die genaue Lage kann heute mangels entsprechender Quellen nicht mehr bestimmt werden.

Komture (nach Bellomo):

~1228 Petrus

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 329f.

Pais, Gualdim (Prvinzmeister, Portugal)

Portugiesische Briefmarke von 1928. Vorbild für das Porträt Gualdim Pais‘ war Gameiros Illustration in der História.

Gualdim Pais ist vermutlich der einzige Templer, über dessen Leben außer Urkunden zeitgenössische Inschriften informieren. Auf einer heute in der alten Sakristei von Tomar befindlichen Marmortafel heißt es „Magister Galdinus“ sei aus einem Adelsgeschlecht in Braga gebürtig gewesen, und König Alfons habe ihn zum Ritter geschlagen. Während dessen Regierungszeit habe er die weltliche Ritterschaft verlassen und sei in den Templerorden eingetreten. Für fünf Jahre habe er im Heiligen Land gedient. Nach Portugal zurückgekehrt, sei er “Templi Portugalis Procurator“ geworden. Während seiner Amtszeit seien mehrere Burgen errichtet worden, darunter Tomar, Almourol und Pombal (ed. Barroca, II, Nr. 136).

Die Kommemorationstafel wurde wohl im 16. Jahrhundert von Almourol nach Tomar gebracht, um damit auch die königlichen Ansprüche über den Christusorden historisch zu untermauern. Weitere solcher Tafeln befinden sich noch in Almourol (ed. Barroca, II, Nr. 137 u. 138).

Genealogische Forschungen konnten ihn einer Familie des Landadels aus der Provinz Minho zuordnen. Er wurde vermutlich an der Kathedralschule in Braga unterrichtet. Viterbo (1865) berichtet, Gualdim Pais sei um 1118 geboren worden und 1139 im Heerlager von Ourique zum Ritter geschlagen worden. Aus dem Orient habe er der Überlieferung nach die Reliquie des Heiligen Gregor von Nazianz mitgebracht.

Nach seinem Einsatz im Heiligen Land war er zunächst 1148 Komtur von Braga. Im Juli 1157 urkundete er zum ersten Mal als Provinzmeister von Portugal, ein Amt, dass er bis zu seinem Tod 1195 innehatte. Während dieser langen Amtszeit war er an der Neuerrichtung, bzw. dem Ausbau mehrerer Burgen beteiligt. Im Namen des Ordens nahm er zahlreiche königliche Schenkungen entgegen, darunter die Region Ceras 1159 (ed. Viterbo, S. 238), wo ab 1160 mit dem Bau der Burg von Tomar begonnen wurde. Ab 1170 erfolgte der Ausbau der Burg von Almourol. Mehrere Rechtsstatuten(„Forals“) für die städtischen Siedlungen bei den jeweiligen Burgen gehen auf Gualdim Pais und seinen Konvent zurück. In ihnen werden sowohl die Einwohner auf die Einhaltung der festgelegten Satzung (Verhalten bei Handgreiflichkeiten, bei Verkäufen, Hausrecht, Erbrecht, zu leistende Abgaben…) verpflichtet, als auch im Gegenzug die Templer, denen die Stadt gehört. Sollten Ordensbrüder die Übereinkunft brechen, mögen sie

„die Strafe Gottes erleiden, und zum Teufel und seinen Engeln hinabfahren und in Ewigkeit bestraft werden, wenn er keine ordnungsgemäße und ausreichende Entschädigung leistet (iuxta die ulcionem confringatur et pereat cum diabolo et angelis eisus sine fine puniendus nis digna satis se emendacione correxerit, ed. PMH I/3)“.

1190 gelang Gualdim Pais und seinen Ordensbrüdern die Verteidigung von Tomar – und damit des Königreiches – gegen die Truppen des Almohadenkönigs Jusuf I. Auch Pais‘ Epitaphplatte ist in der Kirche Santa Maria do Olival in der Stadt Tomar erhalten. Auf ihr heisst es:

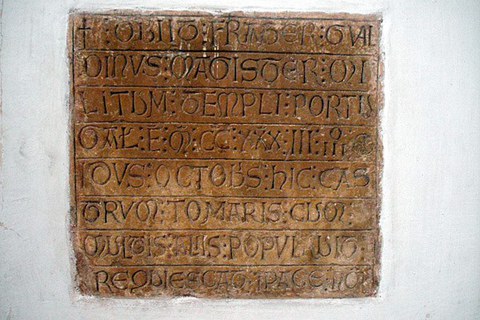

Epitaph von Gualdim Pais. Die Jahreszahl Era 1233 anstatt 1195 erklärt sich aus dem Westgotischen Kalender, den Portugal bis ins 15. Jahrhundert beibehielt.

+ OBIIT : FRATER : GUAL

DINUS : MAGISTER : MI

LITUM : TEMPLI : PORTU

GALIS : ERA : M : CC : XXX : IIIo

IDUS: OCTOBRIS : HIC : CAS

TRUM : TOMARIS : CUM :

MULTIS : ALIIS : POPULAVIT :

REQUIESCAT : IN PACE : AMEN

Die Platte war 1895 zur 700-Jahrfeier feierlich an ihren neuen Platz gesetzt / wieder sichtbar gemacht worden, nachdem sie im 18. Jahrhundert zuletzt in Quellen aufgetaucht war. Eine Inschrift von 1895 informiert zudem, dass dahinter die Urne Gualdim Pais‘ beigesetzt ist – die ursprüngliche Erdbestattung wurde wohl im 16. Jahrhundert beim Umbau der Kirche aufgelöst.

Nachleben

Die Erinnerung an Gualdim Pais als Gründer von Burg und Stadt Tomar wurde nicht zuletzt durch den Christus-Ritterorden aufrechterhalten, deren Sitz die Burg seit 1357 war. Handschriften über Privilegien und Geschichte des Ordens erwähnen den Provinzmeister und seine Großtaten.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, einer Zeit politischer Krisen in Portugal, wurde sich an Gualdim Pais mit romantischer Heldenverehrung erinnert. 1895 erhielt er eine Biographie, der populäre Illustrator Alfredo Roque Gameiro setzte ihn in seiner História de Portugal, popular e ilustrada von 1899 in Szene. Sogar auf einer Briefmarke von 1928 ist Gualdim Pais repräsentiert.

Während der Diktatur von António de Oliveiro Salazar entstandene Statuen (1938 und 1940) kommemorieren ihn als Ritter im Kettenpanzer mit dem Templerkreuz auf Gewand und Schild. Noch heute wird in Tomar der Stadtgründer gefeiert. Touristisch vermarktet beging man in der „Cidade dos Templários“ 2018 den 900sten Geburtstag Gualdim Pais‘, und eine Burgenroute auf seinen Spuren kann auch bereist werden.

Gualdim Pais, Statue von 1938 auf dem Platz der Republik in Tomar, im Hintergrund die Burg. © Filipefirix via Wikimedia, 2011, CC BY-SA-3.0 DEED

Quellen

- Handschrift: Livro das escrituras da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo que El-Rei D. Sebastião Nosso Senhor com administrador perpetuo (e) governador da dita Ordem mandou fazer pelo Dr. Pedro Álvares, do seu Desembargo e cavaleiro professo da dita Ordem, 1560-1568, Lissabon, Arquivos Nacionais Torre do Tombo, Ordem de Cristo e Convento de Tomar, liv. 234, S. 2v: URL.

- M. J. Barroca, Epigrafia medieval portuguesa, Bd. II, Lissabon 2000, S. 348-361: URL

- Portugaliae Monumenta Historica. Leges et Consuetudines I/3, Lissabon 1863, S. 388f (Foral von Tomar): URL (Bd. 7 der Gesamtausgabe).

Sekundärliteratur

- A. Brandão, Terceira parte da Monarchia lusitana : que contem a historia de Portugal desdo Conde Dom Henrique, até todo o reinado delRey Dom Afonso Henriques..., Lissabon 1632, S. 82 u. 111: URL.

- J. de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram [...], 2. Erweiterte Edition, Porto-Lissabon 1865, Bd. 2, S. 237-240: URL.

- S. Vianna, Gualdim Paes. Seu perfil biographico, synopse e exposição da epoca historica por elle altravessada e dos seus mais importantes factos, Lissabon 1895

Papsttum und Templer

siehe Rom / Templer in päpstlichen Diensten

Paris (Komturei, Frankreich)

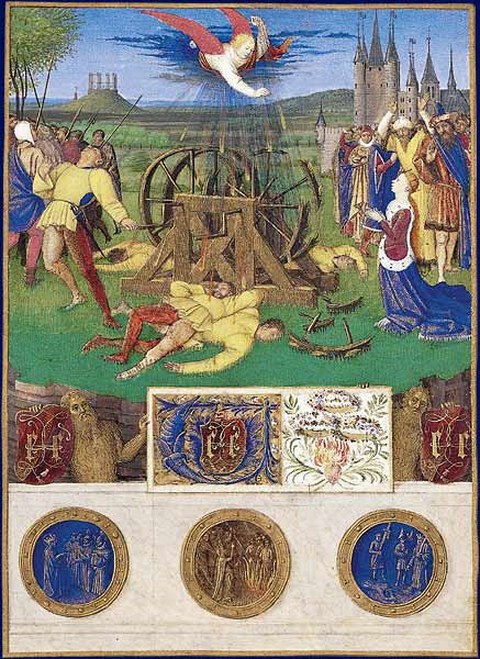

Der „Tour du Temple“ im Hintergrund des Martyriums der Hl. Katharina von Alexandrien, Miniatur von Jean Fouquet, Heures d’Etienne Chevalier. Chantilly, Musée Condé © Wikimedia, Gemeinfrei

Bauliche und territoriale Entwicklung

Genaue Informationen über die Gründung der ersten Niederlassung in Paris fehlen. Fest steht, dass der Orden mehrere Besitzungen in der Stadt hatte. Die älteste erhaltene Urkunde, die den Pariser „Temple“ erwähnt, stammt aus dem Jahr 1146. Im Jahr 1147 fand in Paris ein großes Ordenskapitel mit 300 Brüdern im Beisein Papst Eugens III. und des französischen Königs statt, wie die Schenkungsurkunde Bernard de Balliols verzeichnet. (Lasteyrie, S. 307) Dabei handelt es sich vermutlich um das bei Matthäus Paris vetus Templum und Ende des 13. Jahrhunderts in einer Steuerliste „alter Tempel (viez Temple)“ genannte Haus. Es befand sich in der Nähe der Kirche Saint-Jean-en-Grève am rechten Ufer der Seine, gegenüber der Île de la Cité.

In diesem Bereich befand sich außerdem ein „Kontor“, welches vielleicht zum Lagern der über die Seine transportierten Waren benutzt wurde. Das „Kontor“ geht vermutlich auf die Schenkung von Mathieu de Beaumont im Jahre 1152 zurück. Etwas später verfügten die Templer auch über eine lukrative Mühle, unterhalb der Grand Pont.

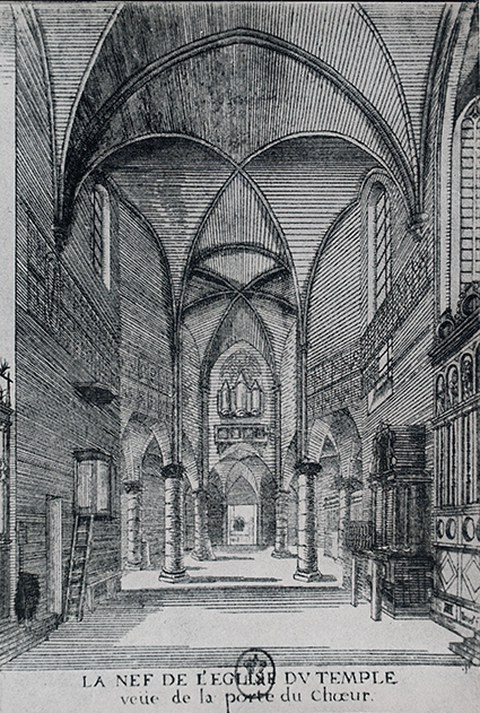

Gleichzeitig hatten die Templer Besitz außerhalb der damaligen Stadtmauern, in einem damals teils noch sumpfigen Areal. Die dortige, der Heiligen Maria geweihte, Kirche wurde offenbar nach dem Vorbild der Templerkirche in London, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, errichtet. Sie teilt sich mit diesem Bau zahlreiche Charakteristika. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde der Zentralbau mit einem rechteckigen Chor erweitert, da die Kirche für die Vielzahl der Gottesdienstbesucher zu klein geworden war. Zur Weihe der Kirche 1217 gewährte Papst Honorius den Besuchern eine Indulgenz. Mitte des 13. Jahrhunderts versah man die Kirche mit einem repräsentativen Portalbau, und Ende des 13. Jahrhunderts vergrößerte man den Chor nochmals mit einer Apsis. Als der englische König Henry III. 1254 Paris besuchte, logierte er sowohl im „Alten Temple“ als auch in der Niederlassung „außerhalb von Paris“.

Das Innere der Kirche gen Westen, von der Chorerweiterung des 13. Jahrhunderts aus. Mittig sind die sechs Säulen der alten Rotunde zu erkennen, die in die Anbauten integriert wurde. Stich aus dem 18. Jhd.

Wann genau der berühmte gewaltige „Tour du Temple“ errichtet wurde, ist unklar. Erste Bauvorhaben wurden wohl schon in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts unter Bruder Humbert (gest. 1222) unternommen. Erweiterungen fanden wohl Anfang des 14. Jahrhunderts unter Bruder Jean de la Tour statt. Ein Siegel der Komturei aus dem Jahr 1290 scheint bereits den Donjon zu zeigen. Ein Grund für den massiven Bau - ein von vier Türmen flankierter Donjon von 50 Metern Höhe – könnte die Verwahrung des französischen Kronschatzes sein.

Zur Zeit der Aufhebung des Ordens umfasste der Baukomplex ein großflächiges mauerumschlossenes Areal - den „Enclos du Temple“ -, auf dem sich neben der Kirche ein Friedhof und diverse Handwerksbetriebe, sowie ein Hospital befanden.

Neben dem „Enclos du Temple“ erstreckte sich die „Villeneuve du Temple“, ein zunächst auch landwirtschaftlich genutztes Areal, dass im 13. Jahrhundert aber urbanisiert wurde. Ihre Besitzungen, Einkünfte und Rechte umfassten am Vorabend des Prozesses zahlreiche Geschäfte, Kleinbetriebe und weitere Mühlen.

Beziehungen und Konflikte

Die Niederlassungen des Ordens in Paris dienten nicht nur dem Konvent der Brüder, sondern waren gleichzeitig in das politisch-soziale Leben eingebunden. 1158 wohnte der englische Kanzler Thomas Becket, während seines Besuchs in Paris. 1254 trafen sich dort der englische König Henry III. und Louis IX. von Frankreich. Matthäus Paris berichtet von opulenten Festlichkeiten, aber auch Armenspeisungen, während des Treffens der beiden gekrönten Häupter.

Dass es Konflikte zwischen der Templerniederlassung und den Bürgern Paris gab, beweisen Urkunden aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: 1270 löste die Besteuerung von Pächtern auf Templerland Streit aus, der 1279 in einer Urkunde des Königs geregelt wurde. Das Dokument definiert die Rechte des Königs und seiner Beamten und die der Templer im Pariser Raum genauer: Der Besitz an allen Häusern, sonstigen Liegenschaften und Einkünften innerhalb der Stadtmauern wird bestätigt, hohe und niedere Gerichtsbarkeit reserviert sich hier aber der König. In den Besitzungen außerhalb der Mauern übte der Orden die hohe und niedere Gerichtsbarkeit aus, und die dortigen Pächter sollen von keinen anderen Autoritäten zu Zahlungen oder Leistungen gezwungen werden können. (Curzon, S. 301f).

Wie auch andere Ordenshäuser wurde der „Temple“ von Paris als sicherer Verwahrort für Preziosen und Gelder betrachtet. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts fand sich der Kronschatz nebst den jährlichen Steuergeldern im „Temple“ und wurde von Ordensbrüdern gemeinsam mit königlichen Beamten verwaltet. Die Schatzmeister des Tempels gehörten zu den engen Beratern der Könige. 1281 sollte ein Teil des, vom Zisterzienserorden zu leistenden, päpstlichen Zehnten als Hilfsleistung für das Heilige Land im „Temple“ von Paris eingelagert werden. Eine Aufforderung, der die Zisterzienser nicht nachkamen, wie ein scharf formulierter päpstlicher Brief aus dem Jahr 1281 an den Abt von Cîteaux zeigt. Stattdessen hatten die Weißen Mönche Gelder aus diesen Kreuzzugs-Subsidien König Philipp IV. geliehen. Die Geldknappheit des Königs und die durch ihn durchgeführte Münzabwertung führte 1306 zu einem Volksaufstand, bei welchem Philipp IV. sogar in der Ordensfestung Zuflucht suchen musste.

Für die Annahme, dass der Orden nach dem Verlust Akkons 1291 sein Hauptquartier nach Paris verlegen wollte und die Stadt zur Residenz des Meisters werden sollte, gibt es keine Anhaltspunkte.1307 fand im „Temple“ von Paris noch ein Generalkapitel des Ordens unter Vorsitz von Jacques de Molay statt. Während des Prozesses wurde das Ordenshaus als Verließ für die in Paris und dessen Umland ansässigen Templern genutzt, unter ihnen weilte auch ihr Meister Molay.

Nach dem Prozess kam die Pariser Komturei mit ihren Liegenschaften an die Johanniter und wurde zum Zentrum der Grand Prieuré de France.

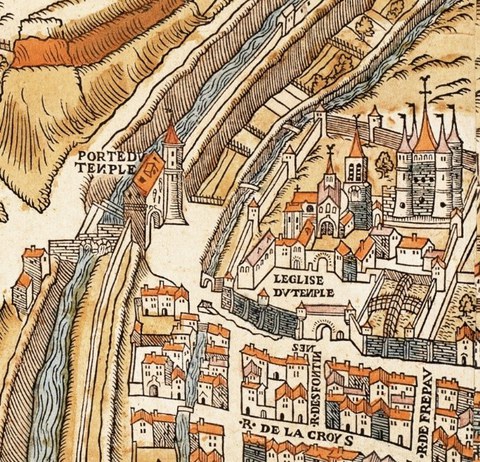

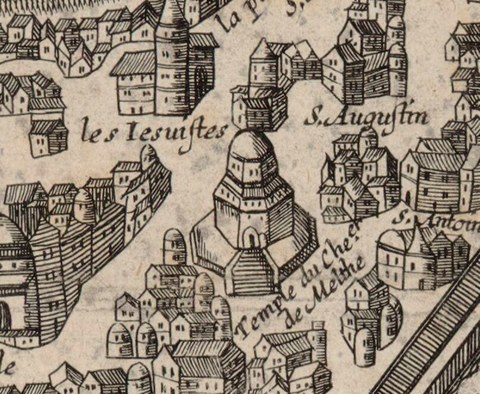

Stadttor, Kirche und Donjon des Temple in Paris, Stadtplan von Truschet/Hoyau (Detail). ©Universitätsbibliothek Basel via Wikimedia

Architektonische Überreste

Der Bauten der Komturei, besonders der prominente Donjon findet sich auf vielen alten Pariser Stadtplänen und Stadtansichten. Die älteste Darstellung ist vermutlich die Miniatur Jean Fouquets im Stundenbuch Etienne Chevaliers aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Teile des „Enclos“ und die Kirche wurden 1796. Viollet-le-Duc rekonstruierte in seinem Architekturlexikon ihr Aussehen anhand der Beschreibungen und Darstellungen Jean Marots und Henri Sauvals. aus dem 17. Jahrhundert. Auf der Grundlage der Pariser Ordenskirche entwickelte Viollet-le-Duc seine Thesen über die „Templerarchitektur“.

Der große Donjon wurde ab 1808 auf Befehl Napoleons abgerissen, um den royalistischen Sammelpunkt (im Temple waren Louis XVII und seine Familie vor der Hinrichtung durch die Revolutionäre inhaftiert) zu beseitigen.

Komture (nach Minnier und Curzon)

~1172 Jean

~1247–1252 Bartholomeus Rufus de Folliaco

~1252–1254 Petrus de Tudela

~1254 Arnaldus Philippus

~1284 Jean de Malay

Quellen

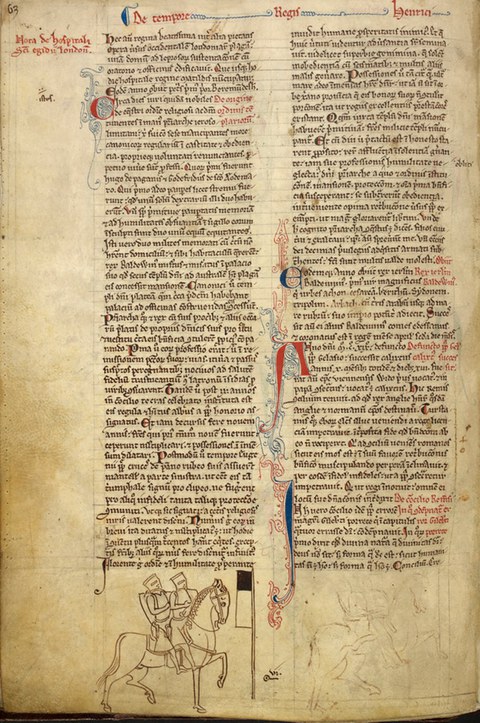

- Chronik des Matthäus Parisiensis, London, Brit. Library MS Royal 14 C VII, fol. 168v–169r: URL.

- Pariser Stadtplan von Olivier Truschet und Germain Hoyau, Universitätsbibliothek Basel, UBH Kartenslg AA 124: URL.

Sekundärliteratur

- H. de Curzon, La maison du Temple à Paris, Paris 1888, S. 301: URL.

- L. Delisle, Mémoire sur les Operations financières des Templiers, (Mémoires de l'Institut national de France, Bd. 33), Paris 1989, Nr. 18. S. 112f (Der päpstliche Brief wegen der Kreuzzugssubsidien der Zisterzienser). Eine Übersetzung findet sich bei: M. Barber / Bate, The Templars. Selected sources translated and annotated, Manchester 2007, S. 208f.

- R. de Lasteyrie (Hg.), Cartulaire general de Paris ou Recueil de documents relatifs à l’histoire et à la topographie de Paris, Bd. 1, Paris 1887, Nr. 334, S. 307.

- G. de la Varende / B. Rascoat, L'enclos du Temple ou: Les Templiers à Paris, Arcy-sur-Lure 1994.

- G. Etienne, Etude topographique sur les possessions de la maison du Temple à Paris, Paris 1974.

- G. Etienne, La Villeneuve du Temple à Paris (100e Congrès national des Societés savantes, Paris 1975), Paris 1977.

- E. Mannier, Les Commanderies du Grand Prieuré de France, Paris 1872, S. 5: URL.

- C. Piton, Une page ignorée de l’histoire du Temple. Le Temple de Paris, Paris 1911: URL.

- H. Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris 1724, Bd. 1, S. 454 (Beschreibung der Kirche).

- E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’Architecture francaise, Bd. IX, Paris 1868, S. 14ff: URL.

Paris, Matthäus (Chronist)

Matthäus von Paris, Selbsbildnis in seiner Historia Anglorum. British Library MS Royal 14 C VII, fol 6v.

Der Chronist wurde um 1200 geboren und starb 1259 in der Benediktinerabtei S. Albans in England. Er verfasste (und illustrierte) die Chronica Maiora, der jedoch keine weite Verbreitung beschieden war, die Historia Anglorum, die Flores Historiarum (=kürzere „Florilegien“ der Chronik), sowie als letztes Werk die Abbreviatio Chronicorum Angliae. Letztere erlangten große Berühmtheit in englischen Kirchenkreisen. Er zählte zu den Partisanen Friedrichs II. und war somit gegen den englischen König und den Papst eingestellt sowie dessen Verbündeten, unter ihnen die Templer (die als Steuereintreiber sowohl für den Papst als auch für den englischen Monarchen eingesetzt waren) und auch die Johanniter. Als Verbündeter von Friedrich II. lobte er den Deutschen Orden, kritisierte jedoch die Bettelorden.

Seine Werke zeigen ihn als einen traditionsbewussten, sehr konservativen Menschen, der in religiösen Belangen jegliches Neue verabscheut, insbesondere die neuen, nicht-benediktinischen Orden mit ihren zahlreichen Privilegien und Exemtionen. Für Matthäus sind die Templer und Johanniter geizig, hinterhältig, stolz, übel beleumdet und ihre Taten schädlich für das Heilige Land. Unter anderem berichtet er, wie die Templer den Staufer Friedrich II. während dessen Kreuzzugsunternehmens 1229 verrieten und ihren Feinden zur Ermordung preisgeben wollten – womit sie Sultan Al-Kamil erst recht die Unwürdigkeit und Hinterhältigkeit der Christen, und insbesondere der Orden mit dem Kreuz auf dem Habit bewiesen: „Quod cum audiret Soldanus […] detestatus est Christianorum versutiam, invidiam, et proditionem, et maxime eorum qui videbantur habitum religionis cum crucis charactere bajulare.“ (ed. Luard, Chronica III, S. 178) Der Sultan wiederum übersendet den kompromittierenden Brief der Ritterorden an den Kaiser, der somit der Falle entkam.

Zuletzt sieht sich der Chronist aber zu einer redaktionellen Richtigstellung veranlasst und gibt zu, dass diese Geschichten nicht der Wahrheit entsprechen. Denn in der Abbreviatio Chronicorum, die wiederum die Verschwörung gegen Friedrich II. im Jahr 1229 erzählt, heißt es: „Qui autem honorem Templi et Hospitalis minime diligunt, haec illis imponunt mentientes. Non enim credibile, ut a viris religiosis tantum nefas scaturiret. (=Jene, die das Ansehen der Templer und Johanniter nicht lieben und sie dieser Taten beschuldigen, lügen. Denn es ist nicht glaubhaft, dass Angehörige eines Ordens solch großer Bosheit fähig sein sollen)” (ed. Madden III, S. 259).

Matthäus berichtet von Querelen und blutigen Kämpfen („inhonesta guerra et infami discordia“) zwischen Templern und Johannitern „worüber sich die Feinde des Kreuzes freuten“ (ed. Luard Chronica IV, S. 167f, S. 256). Auch einen gefälschten Brief, den die Verschwörer Patriarch, Templer und Johanniter über die Lage im Heiligen Land verschickten gibt der Chronist wieder (ed. Luard Chronica III, S. 179–184).

Während des Fünften Kreuzzuges nach Damietta hätten die Templer weise, mutig und diszipliniert auch in verzweifelten Situationen gehandelt, so Matthäus. Im Bericht über die Schlacht von Mansurah während des Sechsten Kreuzzuges lässt er Robert von Artois den Templern vorwerfen, die christliche Sache verraten zu haben, als diese für ein vernünftigeres Vorgehen plädieren. Denn schließlich würden sie ihre lukrative Existenz verlieren, sollte der Feind vollständig besiegt sein: “[…] Timent enim Templarii et formidant Hospitalarii et eorum complices, quod si terra juribus subdatur Christianis, ipsorum expirabit […] dominatio” (ed. Luard Chronica V, S. 149).

Matthäus erwähnt außerdem den Bau von Château de Pélérin und gibt noch einige Einzelheiten über die Geschichte des Ordens in England. In seiner Historia Anglorum berichtet er von der Gründung des Ordens und interpretiert er das Siegel des Meisters, welches zwei auf einem Pferd reitende Ritter zeigt, als Symbol für das Gelübde der Armut und Demut der Templer (ed. Madden I, S. 223)

Die Gründung der Templer, Historia Anglorum des Matthäus von Paris, MS Royal 14 C. VII, f.42v

Quellen

- Historia Anglorum des Matthäus Parisiensis, London, Brit. Library MS Royal 14 C VII, fol 42v.

- Chronica Maiora des Matthäus Parisiensis, Cambridge, Corpus Christi College, MS 026: URL.

- Matthew Paris, Chronica Maiora, ed. H. R. Luard, 7 Bde., Rolls Series 57, London 1872–1883, hier Bd. III (URL), S. 46–50 u. S. 177–18, Bd. IV (URL), S. 167f u. S. 197., Bd. V (URL). S. 149, S. 478 u. S. 745

- Matthew Paris, Flores historiarum, ed. H. R. Luard, 3 Bde., Rolls Series 95, London 1890, hier Bd. II, S. 195f, S. 250, S. 264, S. 272.

- Matthew Paris, Historia Anglorum, ed. F. Madden, 3 Bde., Rolls Series 44, London 1860–1869, hier Bd. I (URL), S.222-224, Bd. II (URL), S. 313f, Bd. III (URL), S. 229.

Sekundärliteratur

- A. Demurger, Les Templiers, Matthieu Paris et les sept peches capitaux, in: G. Minucci / F. Sardi (Hg.), I Templari. Mito e storia. Atti del Convegno internazionale di studi alla magione Templare di Poggibonsi-Siena, Siena 1989, S. 153–168.

- H. Nicholson, Templars, Hospitallers and Teutonic Knights. Images of the Military Orders 1128–1291, London 1993, S. 46–48.

- R. Vaughan, Matthew Paris, Cambridge 1958.

Pariser Neutempler (=Chevaliers de l'Ordre du Temple)

Großmeister der Pariser Neutempler

Die Pariser Neutempler erklärten, authentische Nachfolger des mittelalterlichen Ordens zu sein. Als Beweis diente ihnen die Charta Transmissionis, die eine Organisation des Ordens nach der päpstlichen Aufhebung und eine Liste von Meistern bis ins beginnende 19. Jahrhundert enthält. Die Statuten trügen das Datum 1705 und seien von Philippe d'Orleans unterzeichnet. Die veröffentlichte Version der Charta hat allerdings das Datum 1811, woraus Wilcke schließt, dass sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden (Wilcke 1860, II, S. 370). Vermutlich wurden die Dokumente von einem gewissen Ledru gefälscht, einem Arzt der Familie Cossé-Brissac.

Die Wurzeln der Neutempler sind wahrscheinlich bei den Freimaurern der Hochgradsysteme, insbesondere dem „Kapitel von Clermont“ zu suchen. Sie tauchten erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit auf; ihr 1804 amtierender Großmeister Raymond Fabré-Palaprat wirkte als Arzt am Hof Napoleons, der die Templer sehr schätzte.

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es sowohl zu Streitigkeiten zwischen dem Großmeister und seinen Vikariaten über die religiöse Ausrichtung, als auch zu Unstimmigkeiten zwischen englischen und französischen Mitgliedern, die in die großpolitischen Entwicklungen der Jahre involviert waren. Fabré-Palaprat propagierte ein „johanneisches Christentum“. Die katholische Kirche betrachtete die Neutempler mit Argwohn, da ihre Lehre nicht der katholischen Doktrin entsprach, jedoch pseudo-katholisches Zeremoniell verwendet wurde. 1833 forderte der Papst die „Unterdrückung der Sekte“.

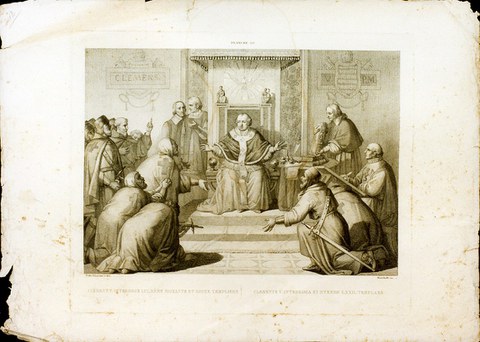

Einige Ordensmitglieder nahmen am griechischen Freiheitskampf gegen die Türken teil und suchten damit Anschluss an die mittelalterlichen Ideale. Ungeachtet voriger Differenzen bat 1850 der damalige Großmeister den nach Frankreich geflüchteten Papst Pius IX. um offizielle Anerkennung des Ordens und sagte ihm dafür Schutz und Hilfe zu. Das Anerbieten blieb folgenlos. Zwischen 1870 und 1871 löste sich die Gemeinschaft auf (Dohrmann, S. 308). Die Regalien (z.B. die Großmeisterkrone) und die Dokumente wurden den Archives nationales übergeben.

Die Pariser Neutempler verfügten über eine ausgefeilte Organisation, Rituale und fürstliche Insignien. Sie behaupteten, die Asche und das Schwert Jacques de Molays zu besitzen. Zum Ort des Martyriums des letzten Meisters wurden „Pilgerfahrten“ organisiert. Großveranstaltungen in Paris wurden mit Pomp inszeniert, so etwa 1808 der Gedenktag Molays in der Kirche Saint-Paul & Saint-Antoine. Die Ordensführung grenzte sich scharf von den Freimaurern und den dort zum Teil geübten Templergraden ab, erlaubte aber in ihren Reihen nicht nur Katholiken, sondern auch Protestanten und Deisten. Mitglieder konnten über neun Grade vom „Leviten“ bis zum „Bischof“ aufsteigen. Glaubensgrundlage der Initiierten war das sogenannte „Levitikon“, in dem sich ein pantheistisches Gottesverständnis zeigt, das von den ägyptischen Mysterien über Moses als eingeweihten Ägypter eine Linie bis zu Jesus und dem Christentum zieht. Jesus habe dem Evangelisten Johannes, nicht Petrus, die Leitung seiner Kirche übertragen.

verwandte Gemeinschaften:

- Ordo Novi Templi (=ONT, Neotemplergemeinschaft)

- Ordo Militiae Crucis Templi (=OMCT, =Deutscher Tempelherren-Orden, Neotemplergemeinschaft)

- Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (=OSMTH)

- Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (=OSMTJ)

- Ordo Templi Orientis (=OTO)

- Templari Cattolici d‘Italia

Quelle

- Paris, Archives nationales, 3AS/1-3AS/38 und AE/VI/a89

Sekundärliteratur

- J. Burnes, Sketch of the History of the Knights Templars, 2. Aufl. Edinburgh 1840, S. 39–53: URL.

- N. Dohrmann, Katalogbeitrag in: A. Baudin / G. Brunel / N. Dohrmann (Hgg.), Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, S. 308 u. 310.

- H. Grégoire, Histoire des sectes religieuses: qui sont nées, se sont modifiées, se sont éteintes dans les différentes contrées du globe, depuis le commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle, Bd. 2, Paris 1828, S. 392–428.

- P. Partner, The Murdered Magicians. The Templars and their Myth, Oxford 1982.

- W. F. Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherren, 2. umgearbeitete und verbesserte Auflage, Halle 1860, Bd. 2, S. 363–402: URL.

Patenschaften

Laut der Regel (§ 71 bzw. 72) war den Brüdern des Templerordens untersagt, Taufpate zu werden. Das im entsprechenden Paragraphen genannte Problem war nicht das Sakrament an sich, sondern die dabei gegebene Nähe zu Frauen, oder sogar mit ihnen getauschte Küsse:

„Omnibus quidem tam militibus quam clientibus generaliter precipimus, ut nullus amodo infantes levare a fonte presumat, et non sit ei pudor iin tali sacramento compatres et commatres refutare, quia talis pudor magis adducit gloriam quam peccatum et proculdubio non parat femineum osculum“ (ed. Schnürer, S. 153). Ausnahmen oder Strafen bei Zuwiderhandlungen werden nicht genannt.

Das Verbot war einer der Anklagepunkte, die in der Chronique de Saint Denis als Beweis für eine Häresie der Templer aufgeführt werden. Es handelte sich jedoch um ein in der monastischen Welt übliches, kirchenrechtlich fundiertes Verbot. Die Synode von Poitiers hatte 1109 deutlich formuliert, dass kein Mönch sich irgendwelche Pfarrhandlungen anmaßen dürfe, die dem Regularklerus vorbehalten waren. Darunter fielen taufen, predigen und das Bußsakrament spenden. Hintergrund war nicht nur, dass die Mönche sich von der Welt fernhalten sollten, sondern auch die Frage etwaiger mit der Sakramentenspendung verbundener Einkünfte.

Man findet das Taufverbot ausdrücklich bei den Zisterziensern (Statuten der Generalkapitel von 1157, 1185 und 1186). Hier betrifft es den Abt, der bei Zuwiderhandlung drei Tage in „leichter Buße“ (=Fasten bei Wasser und Brot) zu verharren hat, falls er das Kind aus dem Taufbecken gehoben hat. Falls er – da er im Gegensatz zu den angesprochen Templerbrüdern die geistlichen Weihen besaß - die Taufe selbst vorgenommen oder das Wasser gesegnet hat, standen sechs Tage in „leichter Buße“ an. Außerdem durfte nicht im Abtsplatz des Chorgestühls gestanden werden. Das Gleiche galt für Mönche, auch wenn sie mit Erlaubnis des Abtes gehandelt hatten. Dass das Verbot nicht eingehalten wurde, zeigt seine Wiederholung im folgenden Jahr, wo ein Generalkapitelbeschluss nochmals präzisiert, dass Beteiligung an Kindstaufen „contra Canones et instituta Ordinis“, also gegen das Kirchenrecht und die Ordensbestimmungen sei. Das Strafmaß bei Zuwiderhandlung wird noch einmal erhöht. Die Regula Bullata der Franziskaner (Cap. XI) kennt daher das Verbot ebenfalls. Auch im Deutschen Orden war es untersagt, als Pate zu fungieren – mit der Ausnahme allerdings, dass Todesgefahr für den Täufling bestanden hätte.

Trotz des Verbotes wurde Meister Reynaud de Vichiers für den Sohn des französischen Königs Louis IX. Pate. Dort wo der Orden Pfarreien bediente, hatten die dort tätigen Pfarrer (die nicht unbedingt Kapläne der Templer waren) selbstverständlich das Recht, Kinder zu taufen.

Anke Napp

Quellen:

- H. de Curzon, La règle du Temple, Paris 1886, § 72, S. 70: URL

- L. Holst (Hg.), Codex Regularum monasticarum et canonicarum Bd. II, Augsburg 1759, S. 397 (Zisterzienser-Generalkapitel 1157) und S. 404 (Zisterzienser-Generalkapitel 1185 und 1186): URL

- J. D. Mansi (Hg.), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Bd. 20, Venedig 1775, Sp. 1124.

- M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens, Halle 1890, § 28, S. 51: URL

- G. Schnürer, Die ursprüngliche Templerregel, Freiburg 1903, § 71, S. 153: URL

- Chronik von St. Denis, Handschrift BNF Ms fr. 2608, fol. 387v.: URL.

Paulhac (Komturei, Frankreich)

Außenansicht der Templerkapelle St. Jean

Die Komturei von Paulhac wird 1189 im Kartular des Prioräts von St. Barthelemy erwähnt. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurden hier mehrere Provinzialkapitel abgehalten. Paulhac hatte Besitzungen in Fursac, Bourget, Mas, Coutures, und verfügte auch über drei Mühlen. Während des Prozesses wurden mehrere Brüder aus Paulhac verhört, darunter der letzte Komtur Humbert de Comborn. 1312 kam die Niederlassung an die Johanniter.

Im 15. Jahrhundert fanden einige Umbauten im Ensemble der Komturei statt; auch die Kapelle war davon betroffen. In ihr finden sich Reste der ursprünglichen Ausmalung: Kreuze, Lilien aus dem 12. Jahrhundert, zu denen in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts die Apostelmartyrien und eine Madonna traten.

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Aubarbier, J.-L., Binet, M.: Les Sites Templiers de France, Rennes 1995, S. 84.

- Krüger, A.: Schuld oder Präjudizierung. Die Protokolle des Templerprozesses im Textvergleich, in: Hjb 117 (1997), 340-377.

- Voyer, C.: Orner la maison de Dieu. Les décors de quelques églises Templières et Hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem au XIIIe siècle, in: Carraz, Damien / Dehoux, Esther (Hrsg.): Images et ornements autour des ordres militaires au Moyen Âge, Toulouse 2016, S. 85-101, bes. S. 88 u. 95.

Pavia (Komturei, Italien)

In Pavia besaß der Orden mehrere Liegenschaften, darunter das Hospital Sant'Eustachio, die Kirche San Guglielmo und die Kirche San Damiano in Linarolo. Das älteste Dokument, das möglicherweise eine Anwesenheit der Templer in der Stadt bestätigt, stammt jedoch erst aus dem Jahr 1181. Einen sicheren Nachweis gibt es erst 1201, mit der Übereignung des Hospitals Sant-Eustachio durch Bischof Bernardo. Die Templer vertrat hierbei Provinzmeister Barozio. Interessanterweise bezahlten der Orden dem Bischof eine jährliche Pacht für das Hospital. Casei war eine Dependance von Pavia. Das Haus erhielt offenbar gegen 1270 des 13. Jh. einen eigenen Komtur, wurde aber in späteren Jahren wieder in Personalunion mit Pavia verwaltet.

Während des Prozesses gegen den Orden wurden die Besitzungen von Pavia zunächst durch den Inquisitor Filippo de Cumis verwaltet, ab 1309 von den Vikaren der Erzbischöfe von Ravenna und Pisa. Schließlich wurde ein Kleriker aus Pavia, Rogerio da Milano, Rektor von Sa. Maria della Scaletta, mit der schwierigen Aufgabe betraut. Zum einen hatte er den Plünderungen und Zerstörungen von Templereigentum Einhalt zu gebieten, zum anderen sich den Forderungen der Kommunen von Pavia und Tortona zur Freilassung der Ordensbrüder zu stellen. Dieser Einsatz der städtischen Autoritäten zeigt einmal mehr das gute Einvernehmen zwischen diesen und dem Templerorden. In den Prozessunterlagen tauchen vier Ordensbrüder aus Pavia auf, darunter ein Kaplan.

Sant'Eustachio befand sich außerhalb der Stadtmauern, im Osten, an der Straße nach Cremona und in der Nähe der Kirche San Guglielmo, die 1201 bereits den Templern gehörte. Die Straße wurde stark von Pilgern frequentiert. Die Inventare aus der Inquisitionsverwaltung geben ein genaues Bild von den Besitzungen und Einkünften der Komturei. Das zugehörige Haus S. Damiano, gelegen an der Straße nach Casalpusterlengo, ungefähr 10 km von Pavia entfernt, war Sammelpunkt für die Produkte aus den Landgütern (Getreide, Wein, Heu). Außerdem gab es eine Schweinezucht. Die Haupteinkunftsquelle waren aber die Mieten und Pachten, die für die etwa 100 (!) im Besitz des Ordens befindlichen Häuser gezahlt wurden. Auch in Monticello und Castagneto hatten die Templer Landbesitz.

Nach dem Ende des Prozesses kam der Besitz an die Johanniter. Die Kirche S. Guglielmo wurde während der Belagerung der Stadt 1525 stark beschädigt und nicht erneut repariert.

Komture (nach Bellomo):

~1228 Bonifacio

~1252 Enrico di Ponzone

~1268 - 1271 Niccolò Barachino

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 294ff.

Payens, Hugues de (M)

Er war der Gründer des Templerordens und sein erster Meister. Um 1070 geboren - ein Datum, das man aus den Nennungen in Urkunden am Hof des Grafen Hugues de Champagne errechnen kann - wurde er um 1085/90 vermutlich zum Ritter geschlagen, denn in einer Urkunde taucht er als Herr von Montigny auf. Zwischen 1108 und 1114 heiratete er Elisabeth de Chappes. Das Paar hatte vermutlich drei Kinder: Gibuin, Isabelle und Thibaud. Letzterer wurde Abt von Saint-Colombe. Möglicherweise war Hugues verwandt mit dem Grafen der Champagne. Mit ihm kam er jedenfalls ins Heilige Land, zum ersten Mal vermutlich im Jahre 1104. 1113 wird er in der Urkunde einer Schenkung Hugues de Champagne an die Abtei von Montiéramey zum ersten und einzigen Mal als 'Herr von Payens' bezeichnet. Im selben Jahr aufs Neue in Palästina, begann er einige Gefährten um sich zu sammeln, um die durch moslemische Überfälle immer noch bedrohten Pilger zu beschützen und legte so den Grundstein für den späteren Templerorden. Laut der Chronik von Ernoul lebten er und seine Gefährten unter der Obödienz der Kanoniker vom Heiligen Grab. 1119 legten Hugues und seine Gefährten die monastischen Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut in die Hände des Patriarchen von Jerusalem ab und verpflichteten sich mit einem vierten Gelübde, die Pilger und die Heiligen Stätten zu schützen. Dass er und seine Gefährten geschätzte Personen waren, zeigt sich in ihrem Auftauchen als Zeugen in Urkunden König Balduins II. von Jerusalem. Iin einer von ihnen wird er 1125 "magister militum templi" genannt. Hugues arbeitete selbst die wichtigsten Punkte der Regel aus, die er auf dem Konzil zu Troyes 1129 erläuterte. Er kümmerte sich sowohl um das spirituelle Wachstum seiner Gemeinschaft (durch seinen Kontakt zu Bernhard von Clairvaux, der in der Schrift De laude novae militia' gipfelte), als auch um das materielle, und reiste mehrere Monate durch Frankreich, England und Schottland, um für Nachwuchs und Schenkungen zu werben. Um 1129 kehrte er ins Heilige Land zurück und im selben Jahr führte er seine Brüder in die erste Schlacht, in welcher fast alle umkamen. Hugues starb 1136 oder 1137.

Urkunden, in denen Hugues de Payens genannt wird (pdf-Liste, auf Französisch. Quelle: Leroy)

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Bulst-Thiele, M. L.: Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, S.19-29.

- Leroy, T.: Hugues de Payns, chevalier Champenois, Fondateur de l'Ordre des Templiers, Troyes 2001.

- Leroy, T.: Les fondateurs de l'Ordre du Temple, in: Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne (Ausstellungskatalog), Paris 2012, S. 35-39.

- Phillips, J.: Hugh of Payns and the 1129 Damascus crusade, dans: The Military Orders, 141-147.

- www.huguesdepayns.fr = das Museum in Payns

Payns (=Payens, Komturei, Frankreich)

Das Dorf Payns, welches nach dem der Gründer des Ordens benannt wird, liegt heute etwa 12 km von Troyes entfernt im sumpfigen Seinetal. Etwa 27 verschiedene Schreibweisen können über das gesamte Mittelalter für den Ort festgestellt werden. Dass der Name auf antikes Heidentum (=„paganis“) zurückgeht, ist erst eine spätere mündliche Tradition.

Bauliche und territoriale Entwicklung

Die Grundsteinlegung des Besitzes der Komturei erfolgte sehr wahrscheinlich durch eine Schenkung von Hugues de Payens selbst, vielleicht während des Aufenthaltes des Ordensgründers anlässlich des Konzils von Troyes 1129. Eine Urkunde diesbezüglich ist nicht mehr vorhanden. Bis in das 14. Jahrhundert hinein erfolgten weitere Schenkungen durch den lokalen Adel: 1153 übergab Humbert de Caie die Hälfte seines Großen Zehnten des Lehens von Savières. 1181 übereignete Maria, Witwe des damaligen Grafen der Champagne, „zur Erlangung ihres Seelenheils und des ihres verstorbenen Gemahls“, einen festgesetzten Teil der jährlichen Ernte ihrer Besitzungen in Payns. Auch via Kauf vermehrte sich der Besitz: 1209 verkaufte der Prior der Heilig-Grab-Niederlassung von La Charité-sur-Loire der Komturei von Payns die Mühlen von Espincey, sowie die Rechte des Priorats in Trouan, Chapelle-Vallon, Belleville und anderen Lokalitäten außerhalb der Diözese von Troyes, alles für 8000 Livres.

Nicht nur Güter, sondern auch Menschen wechselten als Leibeigene den Besitzer. So schenkte 1225 Pierre de Précy der Komturei einen Mann namens Etienne le Roux, seine zwei Söhne, und deren Güter. Die Templer zahlten 20 Livres als „Anerkennung“. 1234 gingen Güter und Rechte der Abtei Saint-Benoît-sur-Loire in das Eigentum der Komturei von Payns über, gegen die jährliche Zahlung von 15 Sester Getreide und 30 Sous, die am Allerheiligen-Vorabend zu leisten war.

Den Höhepunkt ihrer territorialen Expansion erlebte die Komturei im 13. Jahrhundert. Am Ende der Entwicklung stand eine bedeutende landwirtschaftliche Niederlassung, die in der gesamten Region Besitzungen und Rechte besaß, sowie eine abhängige Komturei in Belleville.

Am 13. Oktober 1307, kurz nach der Verhaftung der Ordensbrüder in den französischen Kronlanden, stellte ein königlicher Beamter das Inventar der in Payns gefundenen beweglichen Güter auf. Es sind Dinge des täglichen Bedarfs, wie Schüsseln und Kessel in der Küche und Bettzeug. Im Zimmer des Komturs befand sich eine Truhe mit den Pretiosen der Kapelle des Ordenshauses: zum Beispiel ein Kelch aus vergoldetem Silber, Wasserkännchen aus Kupfer, Kerzenständer aus Eisen und zwei emaillierte Kreuze sowie liturgische Bücher: ein Missale, ein Ordinarium, ein Brevier und einen Psalter, sowie ein Antiphonar.

Zur Komturei gehörten neben den Ordensbrüdern (zur Zeit des Prozesses vielleicht 6–10) auch bezahlte Knechte, insgesamt 27 Personen. Im Bedarfsfall (zur Erntezeit beispielsweise, oder wenn ein Gebäude errichtet werden musste) wurden die entsprechenden zusätzlichen Fachkräfte angeheuert. In einem Jahr beliefen sich die Einkünfte der Komturei auf 250 Livres und die Ausgaben - zumeist Abgaben für die Verteidigungsaufgaben im Orient - auf 189 Livres. Die Komturei ging nach dem Ende des Ordens an die Johanniter, die sie im 14. Jahrhundert mit der Komturei von Troyes zusammen legten. Bis in das 17. Jahrhundert behielten sie Teile der Güter.

Beziehungen und Konflikte

Die Schenkungsurkunden zeigen, dass die Komturei in die Region fest integriert war. Nicht nur Mitglieder des Adels und des Klerus schenkten oder verkauften der Niederlassung Rechte und Güter. 1265 übereigneten zwei Einwohner des Dorfes Payns der Komturei den Teil eines Weinberges und ein kleines Stück Land, Arbeitstiere, sowie Bettzeug und Federbetten, um später auf dem Friedhof der Komturei bestattet zu werden.

Eine Urkunde gibt auch Auskunft über die Tätigkeit der Templer im mittelalterlichen Geldwesen: Um seine Teilnahme an einem Kreuzzugsunternehmen finanzieren zu können, lieh sich Henri de Saint-Mesmin 200 Livres von den Templern in Payns. Sozusagen als Zinszahlung autorisierte er die Ordensbrüder, die Einkünfte aus den Gütern von Fontaine und Saint-Mesmin zu behalten, bis die 200 Livres zurück gezahlt seien. Auch nach Abgeltung der Schuld sollten die Templer die Einkünfte weiter erhalten, diesmal jedoch, um sie für den Tag der Rückkehr Henrys vom Kreuzzug sicher zu stellen. Diese Übereinkunft wurde 1218 von der Witwe des Grafen Thibaud III. ratifiziert.

Architektonische Überreste

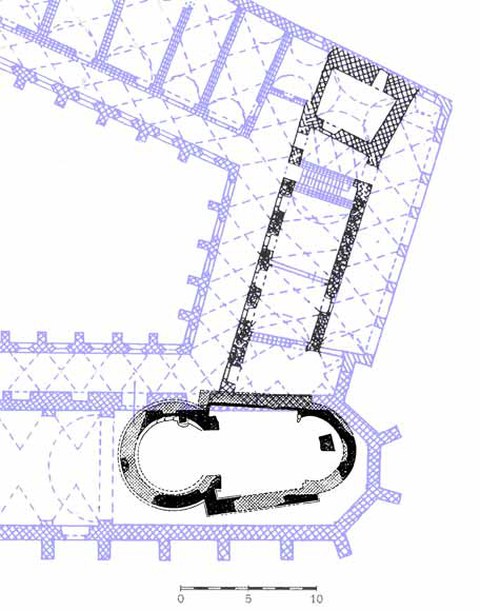

Bauliche Überreste sind bis auf die bei einer archäologischen Sondierung 1998 freigelegten Grundmauern der Kapelle, die der Heiligen Maria Magdalena geweiht war, heute keine mehr vorhanden. Die Kapelle war ein einfaches Gebäude auf rechteckigem Grundriss (wie man sie auch in Avalleur und Fresnoy findet), mit drei Jochen, insgesamt mit einer Länge von 20 m und 9 m Breite.

Heute ist am Ort ein Templermuseum eingerichtet und der Verein L’association Culturelle Hugues de Payns bemüht sich um Wiederbelebung des Ortes durch Reenactment und weitere Aktivitäten.

Komture:

~1262 André de Joigny

~1307 Ponsard de Gizy

Sekundärliteratur

- Th. Leroy, Les fondateurs de l’ordre du Temple, in: A. Baudin / G. Brunel / N. Dohrmann, (Hgg.), Les Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, S. 35–39.

- Th. Leroy, 1127–1143. L’organisation du réseau templier en Champagne, in: A. Baudin / G. Brunel / N. Dohrmann, (Hgg.), Les Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, S. 117–122.

- Th. Leroy, Hugues de Payns, chevalier Champenois, Fondateur de l'Ordre des Templiers, Troyes 2001.

- E. Mannier, Ordre de Malte. Les commanderies du Grand-prieuré de France, d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales à Paris, Paris 1872, S. 309f.

- Webseite des Vereins L’association Culturelle Hugues de Payns: URL.

Peñíscola (Komturei und Burg, Spanien)

Der Ort wurde erst im Jahre 1294 zusammen mit Tortosa von König Jayme II. dem Orden übertragen, der den Ausbau der Burganlage auf der Felseninsel in Angriff nahm. Über dem Eingang zur Kapelle findet sich noch das Wappen des damaligen Provinzmeisters, Berengar de Cardona. Bekannt ist die Burganlage weniger durch das kurze Intermezzo der Templer, als die Tatsache, dass sie im 15. Jahrhundert Residenz des abgesetzten Papstes Pedro de Luna wurde, für den auch einige der alten Gemächer umgebaut wurden.

Trotz späterer Beschädigungen und baulicher Veränderungen ist die Burg weitgehend in ihrem Zustand vom Ende des 13. Jahrhunderts erhalten: mehrere tonnengewölbte Hallen umgeben den polygonalen Hof. Zwei der vier Türme sind allerdings nur noch im Unterbau zu erahnen. Auch ein rippengewölbter Saal an der Ostseite ist zerstört. Die Kapelle (rechteckig ummantelter Saalbau mit halbrunder Apsis)- sehr wahrscheinlich aus dem Ursprungsbau, also älter als die Übereignung an den Orden -, Loggia, Küchenbereich und Refektorium sind erhalten. Inventare des liturgischen Geräts, der Reliquien und Bücher zeigen, dass die Kapelle sehr reich ausgestattet war.

Peñiscola von der Seeseite

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Plaza Arqué, Carme: Dos castillos templarios en el norte del reino de Valencia: Xivert y Peñíscola, in: Castelos das ordens militares, Lissabon 2014, S. 45-62.

- Salvadó, Sebastián: Icons, Crosses and the Liturgical Objects of Templar Chapels in the Crown of Aragon, in: Nicholson, H., Crawford, Paul F., Burgtorf, J. (Hrsg.): The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314), Aldershot 2010, S. 183-189 (mit Archivangaben zu allen bisher gefundenen Inventaren der Ordenshäuser!)

Perchois (Komturei, Frankreich)

Die Niederlassung befand sich in der heutigen Gemeinde Saint-Phal. Ihre Existenz ist seit 1254 bezeugt. Perchois verfügte über eine Ziegelei, einen Weiher, Waldparzellen, eine eigene Kapelle und ein abhängiges Haus und weiteren Landbesitz in Bouilly. Heute sind nur noch die Grundmauern zu sehen.

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Leroy, Thierry: Hugues de Payns, chevalier Champenois, Fondateur de l'Ordre des Templiers, Troyes 2001.

Périgord/Pierregort, Armand/Hermant de (M)

Die Familie und das Heimatland dieses Meisters sind nicht bekannt. 1229 urkundete er als Provinzmeister von Sizilien und Kalabrien. 1232 wurde Armand de Périgord zum Meister gewählt, möglicherweise, weil man einen Mann an der Spitze haben wollte, der das Wohlwollen Friedrichs II. genoss. Wohl noch im Jahr seiner Wahl kam er in die Kreuzfahrerstaaten, wo er mit seinen Templern, den Johannitern und den einheimischen Franken an Kämpfen in Syrien teilnahm.

1233 begleitete Armand de Périgord Bohemond V. von Antiochia in dessen Feldzug gegen den Konnetabel von Armenien Konstantin de Lampron, der die Templer angegriffen hatte. Die Auseinandersetzung wurde noch vor einer Schlacht auf vertraglichem Weg geregelt. In diesem Fall standen die Johanniter auf Seiten Konstantins, zwei Jahre später hatten sich Templer und Johanniter mit den Assassinen gegen Bohemond V. verbündet. Papst Gregor IX. sah sich zu einem Mahnschreiben an die Bischöfe der Kreuzfahrerstaaten veranlasst, sie mögen dringlich auf den Meister der Templer einwirken, um diese Allianz mit den „Feinden Gottes und des Christentums“ zu beenden. Sollten die Templer sich weigern, konnten die Prälaten Kirchenstrafen einsetzen (ed. Auvray, Sp. 464). Ein gleichlautendes Schreiben betraf die Johanniter.

Nach einem Vertrag mit Sultan as-Salih Ismail von Damaskus 1240, der zu einem gemeinsamen Kriegszug der Christen und ihrer muslimischen Bündnispartner gegen Ägypten führen sollte, erhielten die Templer die Burg Safed zurück. Unter großem finanziellem Aufwand wurde die Anlage wieder aufgebaut. Der geplante Kriegszug gegen Kairo fand indessen nicht statt.

In der Auseinandersetzung mit den Statthaltern des Römisch-Deutschen Kaiserreiches in Akkon um die Herrschaft im (Rest-)königreich Jerusalem unterstützten die Templer die Partei des einheimischen Adels und der Stadtkommunen zugunsten der Königin Alice. 1243 schloss Armand de Périgord in Übereinstimmung mit Vertretern der Kirche und den mächtigsten Baronen des Heiligen Landes einen weiteren Vertrag mit Ismail, dem Herrscher von Damaskus gegen dessen Neffen as-Salih Ayyub. Die Vereinbarung restituierte den Christen Jerusalem, Bethlehem und einige andere Städte. Erst 1244 kam es jedoch wohl zur Rückgabe des Tempelberges und damit des alten Hauptsitzes des Ordens. Matthäus Paris gibt in seiner Chronica Maiora einen Brief wieder, in dem „Hermannus Petragoricensis […] Militiae Templi minister humilis“ dem Provinzmeister von England über die Ereignisse berichtet. „Engel und Menschen freuen sich,“ so der Ordensmeister in seinem Brief laut der Chronica, „dass die Heilige Stadt Jerusalem nunmehr nur noch von Christen bewohnt werde, und alle Sarazenen vertrieben. Alle heiligen Stätten, in denen seit 56 Jahren der Name Gottes nicht angerufen worden war, sind durch die Prälaten gereinigt und neu geweiht worden; die Heiligen Geheimnisse werden dort wieder gefeiert. Jeder kann diese Orte wieder frei und sicher besuchen.“ (ed. Luard 4, S. 290).

Der in diesem Brief ausgedrückte Wunsch, dieser Zustand möge lange anhalten, erfüllte sich nicht. Bereits ein Jahr später wurde Jerusalem von den Choresmiern erobert, die Einwohner massakriert und die Stadt schwer zerstört. Muslimische Quellen, darunter Ibn al-Furat, berichten von einem Plan der „Franken“ und ihrer muslimischen Verbündeten aus Syrien, in Ägypten einzufallen. Die noch verbleibenden militärischen Kräfte sammelten sich mit ihren moslemischen Alliierten bei La Forbie. Während der für die Christen katastrophalen Schlacht fiel Armand de Périgord oder wurde gefangengenommen.

Anke Napp

Quellen

- L. Auvray (Hg.), Les Registres de Grégoire IX, Bd. II, Paris 1907, Nr. 3294, Sp. 464f.

- Matthew Paris, Chronica Maiora, ed. H. R. Luard, 7 Bde., Rolls Series 57, London 1872–1883, hier Bd. IV, S. 288-291: URL.

Sekundärliteratur

- I. Berkovich, Templars, Franks, Syrians and the Double Pact of 1244, in: P. Edbury (Hg.), The Military Orders 5: Politics and Power, Aldershot 2012, S. 83-94.

- M. L. Bulst-Thiele: Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, S. 189-210.

Perpignan (Komturei, Frankreich)

Architektonische und territoriale Entwicklung

Perpignan/Perpinyà, Hauptstadt des Roussillon, war Teil der Ordensprovinz Aragon/Katalonien und gehörte zunächst im Königreich Aragon, ab dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts bis Mitte des 14. Jahrhunderts im Königreich Mallorca. In den folgenden Jahrhunderten wechselte die Stadt häufig zwischen spanischer und französischer Herrschaft. Erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts gehört sie zu Frankreich.

Bereits 1139 werden erstmalig Templer in Perpignan erwähnt. Erst 1204 ist jedoch ein Komtur urkundlich belegt. Die Komturei blieb in einem engen administrativen Verbund mit Mas-Dieu/Masdéu. Sie befand sich zunächst außerhalb der Stadtmauern, nach neueren Forschungen zwischen den heutigen Straßen Mailly, Angel und Campana d'Or und nahm etwa eine Fläche von 7500 m² ein. Zur Niederlassung gehörte eine der Heiligen Maria geweihte Kirche.

Beteille/Classun: Plan de la ville et citadelle de Perpignan avec l'estat de l'armée du Roy et les lignes de circonvalation faites par Sa Majesté. Detail: Kirche/Komturei der Malteserritter. Gesamter Stadtplan © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Ab etwa 1230 erschlossen die Templer außerdem ein Areal vor den Stadtmauern für die Urbanisierung, das heutige Viertel Saint-Mathieu. Die dortigen Häuser und Werkstätten wurden vermietet und sorgten für stetige Einnahmen.

Kurioserweise gibt der 1642 gezeichnete Stadtplan Perpignans den „Temple des Chevaliers de Melthe (=Malthe)“ als Zentralbau wieder, dessen Aussehen an zeitgenössische Darstellungen des Jerusalemer Felsendoms erinnert. Es handelt sich um eine Fiktion, die von den übrigen Dokumenten nicht bestätigt wird. Aus Beschreibungen bei Visitationen der Johanniter aus dem 16. bis 18. Jahrhundert kann die imposante Anlage, die einer kleinen Festung glich, rekonstruiert werden. Allerdings hatten seit der Templerzeit mit Sicherheit einige bauliche Veränderungen stattgefunden.

Die Komturei war eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt verbunden. Die Grafen von Roussillon unterstützten den Orden: mehrfach sind Schenkungen dokumentiert, aber auch Verkäufe. Darunter 1146 auch die ersten zwei Mühlen und Landbesitz im Umland der Stadt. In den Mühlen wurde nicht nur das auf dem eigenen Land produzierte Getreide gemahlen – entsprechende Privilegien verpflichteten die Einwohner, ihr Getreide an den jeweiligen Mühlen gegen Gebühr mahlen zu lassen.

1172 erhielt die Niederlassung von Perpignan mit dem Testament von Graf Girard II. das Backhausprivileg und das Recht auf Verwendung des Getreidemaßes, das benutzt werden musste, ehe Getreide auf den Markt kommen durfte.

Die Mühlen und das für ihren Betrieb notwendige begrenzte Wasser stellten immer wieder Konfliktgründe dar: zwischen den Templern und Bürgern der Stadt, sowie der Stadt und außerstädtischen Herrschaftsträgern. Bereits 1149 wurde ein Vergleich geschlossen, der Stadt und Templer zu einem Beitrag zum Unterhalt des Wasserkanals und der Schleuse verpflichtet. Der Kauf von fünf Mühlen durch die Johanniter 1167 in einem Mühlenbezirk, in dem die Templer schon drei hatten, führte ebenfalls zu langwierigen Auseinandersetzungen. Noch im Jahr 1300 muss geregelt werden, wer sich mit wie viel am Bau einer Brücke zu den Mühlen beteiligt. Nach einem königlichen Privileg 1262, das die Templer zur Nutzung von Wasser aus einem Kanal ermächtigte, gab es Streit mit dessen Besitzer und seinen Erben, die dort ebenfalls Mühlen betrieben.

Auch das Backhausprivileg führte zu Konflikten, zum Beispiel mit der Zisterzienserabtei von Fontfroide, die laut gräflicher Urkunde von 1166 von den Backhäusern in Perpignan eine Naturalienabgabe in Form von Brot erhalten sollte. Die Templer argumentierten Anfang des 13. Jahrhunderts, dass die unterdessen sehr große Zahl von Mönchen in der Abtei und die resultierende umfangreiche Abgabe ihre Privilegien erodiere. Der Streit ging vor den Bischof von Elne und den König und endete 1205 mit einem Verzicht der Zisterzienser auf das Brot. Stattdessen sollten die Templer ihnen eine jährliche Summe Geldes zahlen.

1287 wurde die Größe der verwendeten Maße in Perpignan in einer Übereinkunft von Vertretern der Universität, Templern und Konsuln der Stadt 1287 verbindlich geregelt. Auch an der baulichen Einrichtung des 1293 durch König Jayme II. begründeten Getreidemarktes war die Komturei finanziell beteiligt – als Dank erhielten die Templer auch dort das Maßrecht. Betrugsversuche konnten die Templer dem Bürgermeister oder Vertretern des Königs mitteilen.

1241 gaben die Templer den Franziskanern Land zur Einrichtung ihres Konvents. Zur Zeit des Königsreichs von Mallorca war in der Komturei von Perpignan der Kronschatz und das königliche Archiv untergebracht. Der Komtur fungierte als königlicher Prokurator, eine Art Finanzminister. Nach der Aufhebung des Templerordens gelangte die Komturei an die Johanniter.

Architektonische Überreste

Kriege, Belagerungen und der Ausbau Perpignans zur Festung haben alle Überreste der Komturei selbst vernichtet. Vorhanden ist noch die Kirche Saint-Marie-des-Anges im „Templerviertel“ Saint-Mathieu, ein einschiffiger Bau mit planem Chorschluss.

Komture (nach Tretón, Bd. 5):

~1209-1213 Balaguer

~1214- 222 Pere Guillem

~1229 Cabot

~1230 Pere

~1232 Guillem de Gavaudan

~1233-1234 Cabot

~1235-1238 Guillem Garsó

~1239-1240 Guillem de Sant Esteve

~ 1241 Joan de Sacirera

~1243-1244 Pere de Sant Romà

~1244-1245Guillem de Castellnou

~1245-Januar 1246 Bernat de Montsó

Juli-Nov. 1246 Pere d'Aspà

~1247-Sept. 1248 Bernat de Montsó

Okt. 1248-Febr. 1249 Cabot

Mai 1249 Guillem de Castellnou

Dez. 1249 Joan de Sacirera

~1252 Guillem de Sant Esteve

~1255 Bernat de Montsó

~1255 Pere de Cànoes

Nov. 1255-März 1257 Ramon de Vilanova

August 1257 Pere Sabater

Januar 1258 Pere de Palafrugell

~1258-1259 Pere Sabater

1260-1262 Jaume de Vallcarca

1262-Mai 1273 Pere Sabater

Mai 1273 Joan Grony

Juni 1273 Pere Sabater

Sept. 1273-1275 Joan Grony

1275-März 1288 Pere de Camprodon

Dez. 1289-1307 Jaume d'Ollers (gleichzeitig Komtur von Masdéu)

Quelle

- R. Tretón: Diplomatari del Masdéu, 5 Bde., Barcelona 2010.

Sekundärliteratur

- J. Fuguet Sans: El patrimonio monumental y artístico de los Templarios en la corona de Aragón, in: Arte y patrimonio de las órdenes militares de Jerusalén en Espana: hacia un estado de la cuestión, Saragossa/Madrid 2010, S. 22f.

- J. Fuguet Sans: L’Arquitectura dels Templers a Catalunya, Barcelona 1995, S. 346-355.

- R. Tretón: Diplomatari del Masdéu, 5 Bde., Barcelona 2010, Bd. 1, S. 101–142.

- P. Vidal: Histoire de la ville de Perpignan depuis les origines jusqu'au traité des Pyrénées, Paris 1897, S. 33: URL.

- R. Vinas: Coup d’oeil sur l’histoire de l’Ordre du Temple dans les pays catalans au nord des pyrénées, in: R. Vinas / L. Verdon (Hg.), Les Templiers en pays catalan, Canet 1998, S. 17–37, hier S. 23f.

Pfarreien

Der Templerorden bekam Pfarreien mit Pfarrkirchen durch Schenkungen übereignet, gründete aber auch selbst welche. Die dort generierten Einkünfte (Zahlungen bei Eheschließungen, Taufen und Begräbnissen, Spenden) gingen der Ortskirche verloren. Die Ernennung der zuständigen Pfarrer - die nicht dem Orden angehören mussten - führte des öfteren zu Streitigkeiten mit den Ortsbischöfen, da diese ein Mitspracherecht verlangten, der Orden jedoch auf seine Exemtion pochte. Auch Kirchen wurden zum Teil ohne Zustimmung des Ortsbischofs geweiht, da die Templer hierfür auch an auswärtige Bischöfe herantreten durften - wiederum ein Streitpunkt. Oft wurden detaillierte Regelungen von Fall zu Fall geschlossen, die auch Treueeide eines Templerkomturs an einen Abt oder Bischof beinhalten konnten. Dies widersprach jedoch ebenfalls der Ordensregel und den päpstlichen Verfügungen seit Omne Datum Optimum 1139. Andere Übereinkünfte regelten, zu welchen Festtagen auch die Gemeinde der Templerpfarrkirche an Prozessionen (bei denen Spenden anfielen) der anderen Kirchen der Diözese teilzunehmen hatten. Im Hinblick auf die späteren Anklagepunkte und den Prozess sei angemerkt, dass in den Streitigkeiten der Templer mit der Ortsgeistlichkeit Häresie keine Rolle spielte.

s. auch Patenschaften, Friedhöfe und Kritik

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Allard, Jean-Marie: Le contrôle des paroisses, un enjeu entre les ordres militaires et l'épiscopat: Le cas aquitain, in: Bucheit, Nicholas (Hg.): Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe siècle), Cahiers des Fanjeaux 41, Toulouse 2006, S. 21-52.

- Carraz, Damien: Eglises et cimitières des ordres militaires: Contrôle des lieux sacrés et dominium ecclésiastique en Provence (XII-XIIIe siècle), in: Théry, Julien (Hg.): Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux 46, Toulouse 2011, S. 277-312.

- Salvadó, Sebastián: Templar liturgy and devotion in the Crown of Aragon, in: Nicholson, Helen J.: On the margins of Crusading: The Military Orders, the Papacy and the Christian World, Farnham 2011, S. 31-44.

- Schenk, Jochen: Aspects and problems of the Templars' religious presence in medieval Europe from the 12th to the early 14th century, in: Traditio 71 (2016), S. 273-302.

Pferde

Pferde hatten sowohl als Schlachtrösser der Ritter, als auch Pack- und Arbeitstiere große Bedeutung im Orden. Die Regel legt genau fest, auf wie viele Pferde ein Ordensbruder bestimmten Ranges ein Anrecht hatte: so durfte der Meister über vier Reitpferde und zwei bis vier Packtiere verfügen, die Mitglieder seines Stabes insgesamt über nochmals fünf Pferde. Ein Ritterbruder hatte Anrecht auf drei Pferde, ein bewaffneter Servient auf ein Pferd.

Die Regel enthält auch zahlreiche Anordnungen für den Umgang mit den wertvollen Pferden. Nach ihnen zu sehen, war eine der ersten Aufgaben des Tages. Nachlässigkeiten und Verfehlungen, die eine Verletzung oder gar den Tod eines Pferdes zur Folge hatten, wurden streng geahndet und konnten den Verlust des Ordensgewandes nach sich ziehen. Das angebliche Geheimalphabet, das einige Templer-Esoteriker in der Handschrift der Ordensregel aus der Bibliothèque Nationale gefunden haben wollten, konnte durch die Historikerin Simonetta Cerrini als Heil-Zauber für Pferde entziffert werden.

Pferde und Maultiere wurden ebenso wie Getreide aus Europa (insbesondere Spanien) in den Orient importiert (zu einem Hauptumschlagsplatz wurden Sizilien und Apulien unter den Anjou) und befanden sich zunächst in der Obhut des Marschalls, bis der Meister weitere Verfügungen traf.

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Hill, Paul: The Knights Templar at War. 1120-1314, Barnsley 2017.

Philipp du Plessis

Siehe Plessis, Philipp du

Piacenza (Komturei, Italien)

Bauliche und territoriale Entwicklung

Santa Maria de Tempio, gelegen an der Pilgerstraße nach Rom Via Francigena, sowie der alten Handelsstraße Via Emilia und dem Wasserweg des Po, war die bedeutendste Komturei im norditalienischen Raum. Informationen über die hier gehaltene Provinzialkapitel des Ordens sind aus den Jahren 1244, 1268 und 1271 erhalten.

Die Niederlassung befand sich nicht – wie von Lokalhistorikern früher vermutet – im Hospital Sant’Egidio, sondern bei der heutigen Kirche San Giovanni in Canale, an der Via Croce. Die früheste urkundliche Erwähnung datiert das Jahr 1172 und hat eine Regelung über Reparaturarbeiten an der nahegelegenen Brücke zum Inhalt. 1179 wird die Kirche erstmalig erwähnt. Spätestens Anfang des 13. Jahrhunderts hatte sie den Rang einer Komturei. 1279 erhielt die Kirche einen imposanten Glockenturm. Ein innerstädtisches Hospital taucht 1195 auf und scheint zumindest einige Zeit zum Orden gehört zu haben. Für einen oft angenommen Besitz der Elenakirche gibt es keine Nachweise.

In Dokumenten des 13. Jahrhunderts wird ein „comitatus“ beschrieben, welches Land und Güter mit entsprechenden Freiheiten beschreibt und dem Orden unterstand. Ebenfalls zur Komturei von Piacenza gehörten, spätestens ab 1210, Haus und Margheritenkirche in Fiorenzuola, sowie ein Landgut in Cotrebbia, das im Inquisitionsinventar von 1308 auftaucht. Erst im Jahr 1280 übergab der Bischof von Turin der Komturei die Kirche Sant‘ Egidio mit ihrem zugehörigen Hospital, gelegen vor dem Santa Brigida-Stadttor. Die bereits im 12. Jahrhundert dokumentierte Existenz des Hospitals unter einem Rektor „Ugo“ führte einige Forscher zur Frühdatierung der gesamten Templerniederlassung – anhand der Gleichsetzung von „Ugo“ mit Hugues de Payens (Campi I, S. 396). Dort waren möglicherweise Donaten oder eine Hospitalbruderschaft tätig, nicht unbedingt Templer. Die Wahl von Raimondo Fontana als „Rector“ von S. Egidio wurde vom Bischof bestätigt.

1304 schenkten die Templer den Komplex von Santa Maria de Tempio mit Garten, Mühle, Wasserlauf und zugehörigen Rechten an die benachbarten Dominikaner von San Giovanni. Von da an übernahm die Niederlassung von Sant‘ Egidio mit ihrem Hospital die Funktionen der Templerkomturei und des regionalen Zentrums. 1305 fand dort ein Provinzkapitel statt.

Beziehungen und Konflikte

Die Niederlassungen waren in das städtische Leben gut integriert. Schon Ende des 12. Jahrhunderts gibt es ein „consorcium Templi“, dem wohl Donaten und Wohltäter angehörten. Schenkungen durch die Stadtbevölkerung und Ordenseintritte von Bürgern sind belegt. Die Familien der Fontana und Pigazzano stellten mehrfach Ordensmitglieder, auch in hohen Funktionen: Raimondo Fontana amtiert Anfang des 14. Jahrhunderts als Komtur von Piacenza, Giacomo Fontana als Komtur von Cabriolo. Bianco da Pigazzano ist 1267 und 1271 als Provinzmeister der Lombardei vermerkt. Während des Prozesses tauchen vier Mitglieder der Pigazzano-Familie als Templer in den Protokollen auf.

Einige Male finden wichtige stadtpolitische Ereignisse im Ordenshaus bzw. seiner Kirche statt: so zum Beispiel 1187 eine Sitzung zur Wahl des Gremiums, das später den Podestà bestimmen sollte. Die personelle Verzahnung mit den wichtigen Familien der Stadt hatte allerdings auch eine Einbindung in die Wechselfälle innerstädtischer Politik zur Folge. Über Wasserrechte gab es 1253 mit den benachbarten Dominikanern Streit. Ende des 13. Jahrhunderts scheint es erneut Konflikte gegeben zu haben, die die Templer involvierten – Genaueres ist nicht bekannt. Doch ermahnte der Papst den Bischof von Piacenza, Rechte und Eigentum der Templer zu schützen.

Im Zuge des Prozesses wurde das Ordenseigentum im August 1308 auch in Piacenza konfisziert. Einige Brüder wurden in Sant’Egidio inhaftiert, darunter Raimondo Fontana und Giacomo Fontana. 1311 wurden sieben Templer aus Piacenza dem Erzbischof von Ravenna, Rainaldo da Concorezzo vorgeführt. Sie galten jedoch als unschuldig und leisteten bei ihrer Rückkehr in Piacenza den Reinigungseid mit Bürgen. Raimondo Fontana ereilte dennoch ein gewaltsames Ende – er wurde im Auftrag einer mit den Fontanas verfeindeten Familie 1314 ermordet.

Nachleben

Der Glockenturm von S. Maria stürzte im 16. Jahrhundert ein. Eine Zeichnung Antonio da Sangallos – heute in den Uffizien in Florenz – ist das einzige Zeugnis seines Aussehens in dieser Periode. Die Kirche wich im 18. Jahrhundert einem Neubau, der im 19. Jahrhundert teilweise abgerissen und überbaut wurde. Letzte Spuren aus mittelalterlicher Zeit gingen bei der Bombardierung im II. Weltkrieg verloren. Fotos von Giulio Milani vom Ende des 19. Jahrhunderts dokumentieren als letzte den Zustand.

Das Haus und Hospital von Sant‘ Egidio wurde an die Johanniter übergeben. Es wurde im 15. Jahrhundert umgebaut und im späten 16. Jahrhundert dem Neubau der noch heute dort befindlichen Kirche San Giuseppe geopfert. Heute sind dort die „Templari di San Bernardo“, eine katholischen Laienorganisation aktiv. Auch der Neutemplerorden „Templari Cattolici“ nutzte die Kulisse von Piacenza bereits für eine Zusammenkunft. Obwohl es keine sichtbaren architektonischen Reste mehr gibt, werben touristische Webseiten mit den Spuren des „esoterico ordine monastico cavalleresco custode del Santo Graal“.

Komture (nach Bramato/Bellomo)

~1172 - Ottone “minister” von Piacenza

~1172/1176 - Rainerio “minister” von Piacenza

~1214 - Ottone Barba Scovata

~1244 - Nicola da Celari/Celori (aus Piacenza)

~1271 - Bianco da Pigazzano (auch Komtur von Mailand / Provinzmeister Lombardei

~1271 - Guglielmo de Bicocha

~1286 - Alberico

~1304 - Tommasino

~1307 - Raimondo Fontana

Sekundärliteratur

- E. Bellomo, The Templar Order in North‐West Italy, 2007, S. 24, 127, 162–276.

- F. Bramato, Storia dell‘Ordine Templari in Italia. Le fondazioni, Rom 1991, S. 60, 90ff.

- P. M. Campi, Historia ecclesiastica di Piacenza, Piacenza 1615, 3 Bd., hier Bd. I, S. 396 (Niederlassung in Piacenza): URL; Bd. II, S. 178 (Provinzialkapitel 1244): URL; Bd. III, S. 6f (Glockenturmbau 1279 und Übergabe von Sant‘Egidio), S. 41 (Prozess in Ravenna).

- G. Cattivelli (Hg.): Giulio Milani, fotografo in Piacenza, Piacenza 1984.

- E. Nasalli Rocca, Della introduzione dei Templari a Piacenza, in: Bollettino Storico Piacentino, XXVI (1941), S. 97–102 und XXVII (1942), S. 16–20.

- P. Schenoni Visconti, I beni della commenda giovannita di Sant'Egidio di Piacenza in età moderna, 2013.

- Zu den Templari Cattolici: 5. März 1922, Artikel und Fotostrecke in der Zeitschrift Libertà: “Un centinaio di templari tra le vie del centro di Piacenza. ‘Portiamo messaggi di pace’: URL.

- N. de Stefano, Blog Piacenza Antica: URL.

Pierre de Montaigu

Siehe Montaigu, Pierre de

Pierrevillers (Komturei, Frankreich)

Pierrevillers (auch Pierevillers) liegt in der Nähe von Metz im Département Moselle in Frankreich. Der Ort wurde im Jahre 960 erstmalig als Petraevillare erwähnt und gehörte in der Templerzeit lange zum Römischen Reich.

Bauliche und territoriale Entwicklung

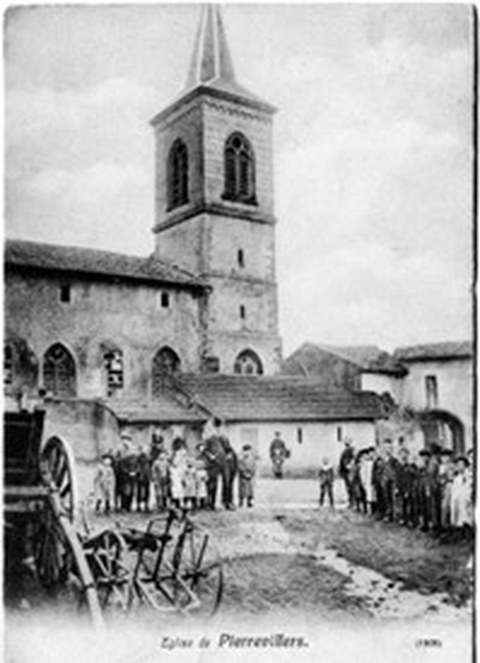

Kirche und Gebäude der Komturei (rechts) 1905. Postkarte

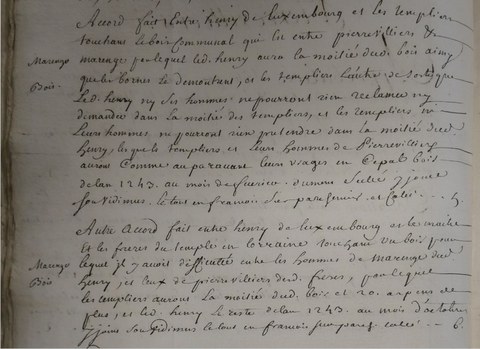

Hauptquelle der Informationen über die Niederlassung von Pierrevillers ist das Inventaire mit dem Verzeichnis aller zum Zeitpunkt seiner Niederschrift 1736 im Archiv der Johanniterkomturei in Metz befindlichen Urkunden. Originalurkunden sind ebenfalls noch vorhanden.

Das Templerhaus wurde wahrscheinlich von Thibaut, Graf von Bar und Luxemburg, gestiftet, der im November 1213 fast seine gesamten Güter, Herrschaftsrechte und Leibeigenen in Pierrevillers dem Orden vermachte. Ausgenommen waren die Güter, die der Zuständigkeit von Maranges unterstanden, sowie Herrschaftsrechte und Gerichtsbarkeit in den Waldstücken.

Möglicherweise ist die Anwesenheit der Templer in Pierrevillers sogar noch früher zu datieren. Laut einer angeblich während der Predigt des Heiligen Bernard de Clairvaux für den II. Kreuzzuges entstandenen Urkunde („Abbate Bernardo Clare Vallis predicante exercitum Xpristi“) übertrugen die Brüder Gerard und Guarin de Bousonville für die Dauer ihrer Abwesenheit auf dem Kreuzzug ihre Güter in Rispe und Bousonville an „den Herrn [Christus] und die Ritter vom Tempel (=Domino militibusque Templi domus Hierusalem“, ed. D’Albon, S. 249). Falls sie beide nicht zurückkehrten, sollten die Liegenschaften als Schenkung dem Orden zufallen. Die Urkunde führt nicht nur den Landbesitz, sondern auch detailliert die Leistungen, die Abgaben der darauf Wohnenden, sowie die Fälligkeitstermine an. Die Authentizität der nur in einer Abschrift des 13./14. Jahrhunderts erhaltenen Urkunde ist allerdings umstritten, da sie nicht dem üblichen Aufbau eines solchen Schriftdokuments folgt. Die Reise Bernard de Clairvaux‘ durch Lothringen und die Tätigkeit als Kreuzprediger sind durch seinen Biographen in der ersten Vita des Heiligen belegt.

Im Inventaire sind für den Zeitraum 1243 bis 1303 diverse Schenkungen zugunsten von Pierrevillers vermerkt, darunter Übereignungen seitens des lokalen Adels, aber auch eine Zuwendung der Äbtissin von Saint-Pierre-aux-Nonnains in Metz. Andere Immobilien und Rechte werden von den Templern durch Kauf erworben, wie 1251 Einkünfte in Pierrevillers, die zuvor Saint-Pierre-aux-Nonnains gehört hatten. Der erste Komtur von Pierrevillers findet 1253 Erwähnung.

Beziehungen und Konflikte

Zwei Einträge im Inventaire zeugen von Unstimmigkeiten, zwischen den Leuten aus Marange (unterstanden dem Grafen) und den Templer-Untertanen aus Pierrevillers über die Nutzung des Waldstückes entstanden waren. 1243 wird der Wald infolge des Schiedsspruchs zwischen Graf und Komturei geteilt, Grenzsteine werden gesetzt. Keine Partei soll von dem Gebiet der anderen von nun an mehr etwas zu beanspruchen haben.

Inventaire, S. 82 mit den beiden französischen Urkundenregesten zum Streitfall des Waldstückes.

Einblick in Geldgeschäfte und Wege der Besitzakquise bietet ein Fall aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: 1253 verpfändete ein Mann, der den Templern 23 Pfund schuldete, seinen Besitz in Pierrevillers an die Komturei. Bis zur Begleichung der Schuld sollten alle Einkünfte aus diesem Besitz an den Orden gehen. Die zugehörigen herrschaftlichen Rechte übereignete der Schuldner ebenso. Da er 1262 die endgültige Übertragung des gesamten Erbes an die Templer als deren Eigentum finalisierte, scheint ihm eine Zahlung seiner Schulden nicht möglich gewesen zu sein.

Nach der Aufhebung des Ordens wurde die Komturei von Pierrevillers den Johannitern übereignet. 1314 ließ der deren Komtur ein Güterverzeichnis aufstellen.

Architektonische Überreste

Die Bausubstanz der Komturei wurde während des Hundertjährigen Krieges fast komplett zerstört, überbaute Reste der Hofanlage, die noch heute die Bezeichnung „La Commanderie“ trägt, sind jedoch noch vorhanden. Bei Sondierungsgrabungen im Jahr 2013 wurden keine Objekte oder baulichen Artefakte gefunden, die mit der Templerzeit in Verbindung gebracht werden können. In der mehrfach (im 15., 16. und 18. Jahrhundert) umgebauten Kirche unter dem Patrozinium des Hl. Martin sind noch Teile aus dem 12. Jahrhundert erhalten. Im Chor findet sich eine interessante französische Inschrift, die das Ende des Templerordens kommemoriert: Fin des Templiers l’an mil trois cent quatorze.

Komture von Pierrevillers (nach Hammerstein/Schüpferling):

~ 1253 Unbekannter Komtur

~ 1275, 1283, 1295, 1296 Renaud (dieselbe Person?)

Anke Napp

Quellen:

- Inventaire de titres de la Commanderie magistrale du petit St-Jean de Metz, qui se trouvent dèposès dans les archives du Grand-Prieurè de Champagne au Chàteau de Voulaine en l`annèe 1736, Archives départementales de la Moselle, H 4601, S. 81–83 (Urkundenregeste 1213, 1243, 1253).

- G. A. M. J. A. d’Albon (Hg.), Cartulaire général de l'Ordre du Temple, 1119?–1150, Paris 1913, S. 259, Nr. 396: URL. (Urkunde von 1146/7)

- H. von Hammerstein, Der Besitz der Tempelherren in Lothringen, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde, VII. Jahrgang Band I. Teil 1895, S. 1-29, hier S. 22-24, Regesten Nr. 56–71: URL.

Sekundärliteratur:

- J.-C. Jacoby, Pierrevillers : l’héritage du mystérieux Ordre des Templiers, auf Le Républicain Lorrain, 25. Januar 2017: URL.

- J. B. Kirch-Escheringen: St. Bernhard in Lothringen, Teil II, in: Historisches Jahrbuch 29 (1908), S. 264–303.

- M. Schüpferling, Der Tempelherren- Orden in Deutschland, Bamberg 1915, S. 17-19: URL.

- L. Bourada, Pierrevillers (Moselle). La Cour des Templiers, in: Archéologie médiévale 44 (2014), S. 204: URL

Pigazzano, Bianco da (Provinzmeister)

Bianco da Pigazzano stammte vermutlich aus dem Gebiet von Piacenza. 1244 amtierte er als Komtur von Asti und nahm an einem in Piacenza abgehaltenen Provinzialkapitel der Provinz Italien-Zentrum/Nord teil. 1267 taucht er in Urkunden als Komtur von Piacenza und Provinzmeister der Unterprovinz Lombardei/Norditalien auf (preceptor mansionis Placentie et rector et minister pro Templo in Lombardia). 1268 wurde er auf einem Provinzialkapitel zum Syndikus und Prokurator des Ordens ernannt. In dieser Eigenschaft entsandte er den Komtur von Modena, Guglielmo di Allessandria, als Unterhändler im Streit mit der Stadt Modena um das Hospital Sant'Ambrogio. Die bei den Verhandlungen erreichte Übereinkunft des Ordens mit der Kommuni wurde 1271 durch das Provinzialkapitel ratifiziert. Im gleichen Jahr amtiert Bianco da Pigazzano als Komtur von Piacenza und Mailand und Stellvertreter des Provinzmeisters der Lombardei. 1276 und 1278 erscheint er in den Quellen als Provinzmeister von (Nord)Italien (domorum milicie Temply in Ytalia generalis preceptor), ein Amt, das er bis in die 80er Jahre innehatte. Er starb vermutlich 1284/5.

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 98-100.

Plessis, Philipp du (M)

Er wurde 1201 zum Meister gewählt. Im Juni 1202 schrieb er einen noch erhaltenen Brief an den Abt von Cîteaux, damals Arnaud Amaury, später päpstlicher Legat während der Albigenserkreuzzüge und Erzbischof von Narbonne. Hierin beklagt er die verzweifelte Situation der christlichen Staaten im Orient, die Verwüstung weiter Gebiete durch Krieg und das Problem der Flüchtlinge. Zudem habe man mit einer Trockenperiode und daraus folgenden Ernteeinbußen zu kämpfen, und ein Erdbeben habe Tyrus, Tripolis und Akkon heimgesucht und schwere Zerstörungen hervorgerufen - wenigstens aber sei die Niederlassung des Ordens unbeschädigt geblieben. Philipp du Plessis bittet den Abt von Cîteaux innigst um seine Gebete und betont, daß der Orden der Templer seine Wurzeln in den Cisterciensern habe und daß eine besondere Zuneigung beide verbinde.

Wie sein Amtsvorgänger war er im Konflikt mit dem armenischen König Leon II. wegen der Nachfolge im Fürstentum Antiochia und der Burg Gaston. Der angebliche "Krieg zwischen Johannitern und Templern" zu dieser Zeit fand niemals statt. Philipp de Plessis starb 1209, vermutlich während des Feldzuges gegen Al-Adil.

Anke Napp

Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:

- Bulst-Thiele, M-L.:Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, der Brief an den Abt von Cîteaux findet sich hier im Anhang unter Nr. 2.

Polen

Auf dem Gebiet des heutigen Polen befanden sich im Mittelalter mehrere unabhängige und einander zum Teil feindlich gesinnte Herrschaftsgebilde: Pommern, Schlesien (unter deutscher Oberhoheit), das Land Lebus, Großpolen, Masowien und das Fürstentum Sandomir. Die Templerprovinz gehörte zur deutschen Provinz und einige der in den mittelalterlichen Schenkungen genannten Besitzungen befinden sich heute in Deutschland. (Karte der Komtureien im Gebiet Deutschland-Polen-Tschechien) Ende des 13. Jahrhunderts war die Unterprovinz Polen dabei, eine eigene Provinz zu formen - die Auflösung des Ordens beendete diese Entwicklung. Das Haupthaus befand sich ab etwa 1288 in Lietzen, ab 1291 in Quartschen.

Schenkungen und Privilegien

Die älteste Niederlassung entstand in Klein-Öls (=Olesnica Mala). 1229 wurde (=Brandenburg=Deutschland) im Lebuser Land gegründet, mit Unterstützung von Herzog Heinrich I. Brodaty von Schlesien und dem Bischof von Lebus. Für beide Niederlassungen kamen die Ordensbrüder vermutlich aus Tempelhof bei Berlin. Der Fürst von Großpolen, Ladislaus Odoniz, war ebenfalls einer der ersten Wohltäter des Ordens. 1232 übereignete er den Templern einige Dörfer und Güter rings um Quartschen und Krotoszyn. Zur Schenkung des Herzogs gehörte auch ein Hospital in Gniezno - von dem der Orden sich allerdings bald wieder trennte, denn 1243 wurde die Immobilie den Rittern vom Heiligen Grab übergeben. (ed. Lüpke/Irgang, S. 12).

Im 13. Jahrhundert erlangten die Templer Schenkungen und Privilegierungen durch die Herzöge von Großpolen, Schlesien und Pommern sowie die Markgrafen von Brandenburg und die Bischöfe von Poznán, Cammin und Lebus. Insbesondere die Bischöfe von Lebus unterstützten den Orden: Lorenz II. überließ den Templern 1229 den Zehnten von 250 Hufen, und 1232 von 1000 Hufen Land. Lorenz‘ II. Amtsnachfolger Heinrich I. fügte weitere Zehntüberlassungen, unter anderem in der Nähe von Quartschen und Königsberg hinzu. Im Gegenzug unterhielten die Templer einen Kanoniker an der Domkirche in Lebus.

1234 verlieh Herzog Barnim I. von Pommern dem Orden das Land Bahn (=Polen). Dort wurde die Komturei Rörchen eingerichtet. Der Orden bekam ganze Dörfer geschenkt, wie etwa Darrmietzel. Er gründete aber auch neue Ansiedlungen, die mit deutschen Kolonisten besiedelt wurden - sahen es bereits die Schenkungsurkunden vor. Zum Beispiel gestattete Herzog Odoniz von Großpolen 1232 den Templern, das Dorf Koschmin nicht nur mit Deutschen zu besiedeln, sondern diese auch in Zukunft nach deutschem Recht leben zu lassen (ed. Lüpke/Irgang S. 13f). 1286 wurde die Komturei Tempelburg (=Polen) nahe der Salzstraße gegründet. Auch dort entstand eine kleine Stadt, besiedelt mit deutschen Kolonisten. 1303 schließt Bischof Andreas von Poznán mit der Komturei Grossendorf einen Vertrag, der ebenfalls nach deutschem Recht besiedelte Dörfer in seiner Diözese betrifft und für die er sechzehn Jahre Zehntfreiheit gewährt (ed. Lüpke/Irgang, S. 75).