Veranstaltungsarchiv

Veranstaltungen 2022

Auch im Jahr 2022 fanden in Dresden wieder die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Das Motto lautete dieses Mal "Haltung zeigen!". In Dresden fanden im Rahmen der bundesweiten Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnerinnen und Gegnern sowie Opfern von Rassismus vom 14. März bis zum 6. April 2022 Veranstaltungen wie Vorträge, Themenabende und Diskussionen statt. Geplant und koordiniert wurden sie wie jedes Jahr rund um den 21. März, dem "Internationalem Tag gegen Rassismus" von der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus und dem Interkulturellen Rat. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sollten diesen sichtbar machen und zu solidarischem Handeln mit den Betroffenen motivieren. Das Zentrum für Integrationsforschung der TU Dresden sowie die dem ZfI angeschlossenen Initiativen "In Dresden ankommen", "Refugee Law Clinic" und "MigOst" beteiligten sich auch in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen.

| 14.3.2022 // 12-14 Uhr | Stadtführung | Kritische Stadtrallye | In Dresden Ankommen |

| 26.3.2022 // 16-18 Uhr | Online-Podiumsdiskussion | Fremd im eigenen Land? Aufwachsen in der Ostdeutschen Provinz | MigOst |

| 29.3.2022 // 18-19 Uhr | Online-Workshop | Mythen erkennen und kontern - Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erklärt | Refugee Law Clinic |

14.3.2022 // 12-14 Uhr // Kritische Stadtrallye // Dresdner Innenstadt

Stadtrallyes gibt es viele. Meist werden dabei prominente historische Plätze angesteuert und die Teilnehmenden werden mit allerlei barockem Klatsch und Tratsch wie Anekdoten zum Bierkonsum der sächsischen Könige erheitert. Geschichten aus dem aktuelleren Stadtgeschehen, oder gar kritische Hintergründe zu den Orten einer Stadt, kommen oft zu kurz. Nicht so bei der kritischen Stadtrallye! In einer etwa zweistündigen Tour lernten die Teilnehmenden bekannte Orte aus einer antirassistischen und kritischen Perspektive kennen und wurden an Orte geführt, die besonders für Minoritäten in Dresden relevant sind. Trotz der ernsten Themen gab es an den Stationen kleine Rätsel zu lösen, wodurch auch echte Rallye Fans auf ihre Kosten kamen.

26.3.2022 // 16-18 Uhr // Fremd im eigenen Land? Aufwachsen in der Ostdeutschen Provinz // Online

Wie ist es für People of Color in Ostdeutschland aufzuwachsen? Was ist mit Rassismus und dem Gefühl der Unsichtbarkeit?

Auf unserem Podium sprachen:

- Katharina Warda (Autorin, Soziologin)

- Rasha Nasr (Bundestagsabgeordnete der SPD für Dresden und den südlichen Teil des Landkreises Dresden)

- Kassem Taher Saleh (Bundestagsabgeordneter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 20. Deutschen Bundestag und für den Wahlkreis 159 Dresden-Süd)

29.3.2022 // 18-19 Uhr // Mythen erkennen und kontern – Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erklärt // Online

Die Debatte zu Flucht und Migration ist von Vorurteilen und Stereotypen geprägt. Diese Veranstaltung klärte über Mythen rund um das Asyl- und Aufenthaltsgesetz auf. Ziel des Workshops war es, über Mythen rund um das Asyl- und Aufenthaltsgesetz aufzuklären und so den Vorurteilen und Stereotypen, die die Debatte um Flucht und Migration prägen, entgegenzuwirken.

Für die Lange Nacht der Wissenschaften öffnen einmal im Jahr Dresdner Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und wissenschaftsnahe Unternehmen ihre Türen für die Öffentlichkeit, um Naturwissenschaft und Technik, Forschung und Innovation und Kunst und Kultur aus unmittelbarer Nähe erlebbar zu machen. Am 08.07.2022 von 17 bis 24 Uhr erwartete alle Interessierten im gesamten Dresdner Stadtgebiet ein bunt gefächertes Programm unterschiedlichster Formate: Zu den Vorträgen, Experimenten, Führungen und Mitmachshows waren alle großen und kleinen Nachtschwärmer und Nachtschwärmerinnen eingeladen, die Forschung interaktiv erleben und das eigene Wissen erweitern wollten.

Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden sowie das Projekt QuaBIS und die studentische Initiativen In Dresden Ankommen (IDA) und Refugee Law Clinic Dresden beteiligten sich auch im Jahr 2022 wieder.

Programm

EXPERIMENT „Inklusive" Süßigkeiten – Der Candy Shop

Inklusive Köstlichkeiten erwarteten alle Besucher:innen in unserem ungesunden, aber leckeren Süßwarenbereich. Anhand von Süßigkeiten konnte der Unterschied zwischen Inklusion und Exklusion erlebt werden. So wurden nicht nur neue Erkenntnisse mitgenommen, auch der eigene Zuckerspiegel erhöhte sich. Selbstverständlich gratis! Das Projekt QuaBIS lud ein!

EXPERIMENT „Gib mir mal die Hautfarbe“ – Die Inklusive Ausmalstation für Jung und Alt

Bestimmt erinnern Sie sich noch an das Ausmalen im Kindergarten. An welche Farbe dachten Sie, wenn jemand zu Ihnen sagte „Gib mir mal die Hautfarbe!“? Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden bot eine inklusive Ausmalstation für Jung und Alt an. Neben künstlerischem Talent konnten viele Möglichkeiten entdeckt werden, der Vielfalt Ausdruck zu verleihen. Bei Interesse diskutierte das ZfI-Team mit Besucher:innen, welche Hindernisse und Hürden einer inklusiven Gesellschaft noch immer entgegenstehen.

EXPERIMENT „Alles normal, oder was?“ – Checken Sie Ihre Normalitätsgrenze

Das Projekt QuaBIS lud ein, die eigene Normalitätsgrenze zu checken. Was ist „nicht normal“ und was „völlig normal“? Für viele Menschen sind das verschiedene Dinge. Wir boten die Möglichkeit, sich über die persönlichen Normalitätsvorstellungen auszutauschen und sich dadurch kennenzulernen. Für Fragen und Antwortenfindung stand – gespannt – die Fragezeichenwäscheleine bereit.

EXPERIMENT „Können Sie DEUTSCHE-R werden?“ – Testen Sie Ihre Fähigkeiten beim Einbürgerungstest

Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden bot interessierten Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern Fragen aus dem zentralen Einbürgerungstest für Neu-Deutsche an. Es konnte sich ausprobiert und Fragen aus Politik, Gesellschaft und Geschichte beantwortet werden. Gerne kam das ZfI-Team mit Teilnehmenden ins Gespräch darüber, welche Erwartungen der Test an Neu-Deutsche richtet, ob der Test sinnvoll ist und was wir von uns und den Neu-Deutschen wissen.

EXPERIMENT „How-To-Deutschland?“ – Das Quiz für Zuwander:innen

Ich bin in Deutschland angekommen, aber was nun? Wie kann ich einen Führerschein machen? Welche Versicherungen brauche ich und wie schließe ich sie ab? Wie eröffne ich ein Bankkonto? All diese Fragen und mehr wurden anhand von kurzen „How-To‘s“ beantwortet, um die erste Zeit in Deutschland einfacher zu gestalten. Die studentische Initiative „In Dresden ankommen“ (IDA) am Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden lud ein.

EXPERIMENT Rechtsberatung für Geflüchtete - Mit Fällen aus der Beratungspraxis

Die studentische Initiative Refugee Law Clinic Dresden (RLC) am Zentrum für Integrationsstudien und Zentrum für Internationale Studien der TU Dresden lud zu einem Einblick in die Beratungspraxis ein. Indem Fallbeispiele besprochen wurden, die typischen Fällen ähneln, mit denen die ehrenamtlichen Berater:innen der Law Clinic an den unterschiedlichen Beratunsgsstellen in Dresden konfrontiert werden, brachte das RLC-Team Interessierten ihre Arbeit in der Rechtsberatung näher und beantwortete Fragen.

Auch in diesem Jahr partizipierte das ZfI am 05. September 2022 von 16 bis 20 Uhr am Gastmahl in Dresden, welches bereits seit 2015 unter dem Motto „Dresden is(s)t bunt“ für Vielfalt, Offenheit und Gastfreundschaft in der Dresdner Stadtgesellschaft wirbt und vielfältige Formate des Dialogs und des Austauschs anbietet. Gemeinsam mit den Projekten "Ostdeutsche Migrationsgesellschaft selbst erzählen" (MigOst), "Qualifizierung von Bildungs- und Inklusionsreferent:innen in Sachsen" (QuaBIS), "Gesellschaft im Dialog" (GiD), "In Dresden Ankommen" (IDA) und "Refugee Law Clinic Dresden" (RLC) ging das ZfI Fragen wie „Was ist Integration?“, „Wie gelingt Integration?“ und „Wo bestehen Hürden?“ nach, stand am Tisch für Gespräche bereit und lud zu kleinen Aktionen ein.

"Gesellschaft im Dialog" 2022 war die Fortsetzung der erfolgreichen Veranstaltungsreihen "Gesellschaft im Dialog" 2021 und "Vielfalt im Dialog" 2020.

Als Teil von TU Dresden im Dialog - Transferaktivitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie der TU Dresden.

GiD 2022

"Gesellschaft im Dialog" ist ein Projekt der TU Dresden, in dem verschiedene zivilgesellschaftliche Kooperationspartner:innen und Wissenschaftler:innen auf wissenschaftlicher Grundlage zu Themen der Migration, Integration, aber auch zu Fragen von Diskriminierung und Rassismus mit einer breiten sächsischen Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. In unterschiedlichen Formaten wie beispielsweise Gesprächscafés, Kunstworkshops, Lesungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen werden vor dem Hintergrund aktueller Forschungserkenntnisse und Praxiserfahrungen neue Perspektiven auf Themen der Migrationsgesellschaft gemeinsam entwickelt und diskutiert. Dabei spielen Praxiserfahrungen eine gleichberechtigte Rolle neben aktuellen Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft. Thematisch lag der Fokus 2022 auf „Disruption, Zugehörigkeiten und demokratischer Teilhabe“, wobei insbesondere die Transformationserfahrungen der Jahre 1989/90 in Deutschland, aber auch darüberhinausgehende Veränderungsprozesse in dem Blick genommen und diskutiert wurden.

Konzipiert und organisiert wurde die Veranstaltungsreihe von anDemos – Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung in Kooperation mit der TU Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien und dem Kulturbüro Sachsen.

Programm

Stattgefundene Veranstaltungen

Mi., 04.05.2022 | 18.00 Uhr

LESUNG

Solidarität in Umbruchszeiten

Oder: Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus. (Suhrkamp Verlag, Berlin 2021)

mit Dr. OLGA SHPARAGA, belarussische Aktivistin und Philosophin

Olga Shparagas Buch erzählt von den Frauen der revolutionären Ereignisse 2020 in Belarus. Es sind Geschichten einer solidarischen Macht, die sich gegen die diktatorische Gewalt erhebt. Diese von vielen getragene Macht erhält ihre Kraft durch die horizontalen, füreinander einstehenden Beziehungen unter den protestierenden Bürger:innen von Belarus. In nachrevolutionären Zeiten geht diese Form der Solidarität – die auf einem gemeinsamen, sich gegenseitig stützenden und tragenden politischen Handeln beruht – oftmals viel zu schnell verloren. Wie kann sie auch in Demokratien bewahrt werden? Was bedeutet sie – in Revolutionen und Demokratien? Und unter welchen Bedingungen kann solidarisches Handeln überhaupt entstehen?

Über diese und viele andere Fragen sprachen wir gemeinsam mit der belarussischen Aktivistin und Philosophin Olga Shparaga.

Referentin: Dr. OLGA SHPARAGA, Philosophin, Wissenschaftskolleg zu Berlin

Moderation: Prof. ANIKA WALKE, Historikerin, Washington University in St. Louis und Imre Kertész, Kolleg Jena

In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Frauenkultur e. V. Leipzig und dem Kulturbüro Sachsen e. V.

Mi., 18.05.2022 | 19.00 Uhr DISKUSSION Revolution und Umbruch – Belarus im Fokus mit Dr. OLGA SHPARAGA, belarussische Aktivistin und Philosophin

In ihrem Buch Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus (Suhrkamp 2021) erzählt die Philosophin und Aktivistin Olga Shparaga von den revolutionären Ereignissen 2020 in Belarus und nimmt insbesondere die Rolle der belarussischen Frauen in den Fokus. Hunderttausende mutige Bürgerinnen und Bürger aller gesellschaftlicher Schichten setzten sich gewaltfrei, kreativ und selbstorganisiert einem brutalen Regime entgegen.

Was ist seit den Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020 in Belarus geschehen? Wie können die revolutionären Ereignisse in Minsk und anderen Städten zwischen der EU und Russland beschrieben werden? Wie schaut man aus der Opposition von Belarus auf die Geschehnisse in der Ukraine? Wie verändert der Krieg dort die Lage in Belarus? Gemeinsam mit der belarussischen Aktivistin Olga Shparaga haben wir uns diesen und weiteren Fragen zugewandt und im Kontext europäischer und globaler Emanzipationsbewegungen diskutiert.

Referentin: Dr. OLGA SHPARAGA, Philosophin, Wissenschaftskolleg zu Berlin Moderation: Prof. ANIKA WALKE, Historikerin, Washington University in St. Louis und Imre Kertész, Kolleg Jena

Ein Mitschnitt der Veranstaltung kann hier abgerufen werden.

In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden, Richters Buchhandlung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Kulturbüro Sachsen e. V..

Mo., 27.06.2022 | 19.00 Uhr LESUNG UND GESPRÄCH Die DDR schien mir eine Verheißung Hrsg. vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e. V. in Zusammenarbeit mit DaMOst e. V.

Die beiden Zeitzeugen Piedoso Manave und Mahmoud Dabdoub erzählten von ihren Erfahrungen in der DDR, zur friedlichen Revolution und in den Transformationsjahren. Monika Kubrova von DaMOst berichtete aus Perspektive der Herausgeberin von dem Buchprojekt "...die DDR schien mir eine Verheißung.".

Das Buch „... die DDR schien mir eine Verheißung." Migrantinnen und Migranten in der DDR und in Ostdeutschland (Ammian Verlag 2022) versammelt 16 Lebenserzählungen von Menschen, die zwischen 1966 und 1989 aus neun verschiedenen Ländern und ganz unterschiedlichen Gründen in die DDR einreisten, die Wende miterlebten und sich entschieden, in Ostdeutschland zu bleiben. Dabei haben die sehr unterschiedlichen Biografien, die ein facettenreiches Bild vom Leben in der DDR und in Ostdeutschland zeichnen, eine zentrale Gemeinsamkeit: Der Systemwechsel verlangte allen Erzählenden eine große Anpassungsleistung ab. Wie die Erzählenden diese Umbruchsjahre nach der Wende gemeistert haben, während derer sie neue Berufswege einschlugen, Kinder aufzogen, ihre Familien unterstützen, sich ehrenamtlich engagierten und immer wieder den Stress durch rassistische Bedrohungen aushielten, ist genauso spannend wie inspirierend und stand im Fokus der Lesung und des anschließenden Gesprächs.

Außerdem konnte die Fotoausstellung Brotherland der Künstler:innen Martina Zaninelli und Thomas Jacobs angesehen werden, mit welcher verdeckte und vergessene Narrative in ein gesellschaftliches Bewusstsein zurückgeführt werden.

Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Montagscafé im Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden, der TU Dresden, anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, dem Kulturbüro Sachsen e. V. und dem Initiativkreis Gedenken. Erinnern.Mahnen. statt. Das Montagscafé, ein interkultureller Treffpunkt und Forum des Austauschs für alle Bürger:innen aus der Stadt und der Region, beschäftigt sich mit Migration und Kultur in wöchentlich wechselnden Abendveranstaltungen.

Mo., 04.07.2022 und Di., 05.07.2022 | 09.00 bis 14.00 Uhr

PODCAST-PROJEKT

Herausforderungen der Meinungsfreiheit

mit ANNETTE FÖRSTER und dem MIMIMI.KOLLEKTIV

Innerhalb des zweitägigen Workshops an der Oberschule Dippoldiswalde erstellten die Schüler:innen gemeinsam mit dem mimimi-KOLLEKTIV einen Podcast, welcher verschiedene Fragen zum Thema Meinungsfreiheit in einer Demokratie aufgriff. Im Vorfeld wurde das Thema Meinungsfreiheit mit der Wissenschaftlerin Annette Förster diskutiert.

Referentin: Annette Förster, Wissenschaftlerin Podcaster:innen: mimimi-Kollektiv

In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, dem mimimi-Kollektiv, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Sebastian-Cobler-Stiftung und dem Kulturbüro Sachsen e. V..

Do., 06.10.2022 | 17.30 Uhr

FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG

Stimmen des Umbruchs - Biografische Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt

mit NAZANIN ZANDI

Die Ausstellung STIMMEN DES UMBRUCHS gab einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen unterschiedlicher Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung und Sprache. Die Geschichten stammten aus dem Comicbuch STIMMEN, herausgegeben von Nazanin Zandi und Elena Pagel. Sie berichten von alltäglichen, aber herausfordernden Situationen: Sie erzählen von Krisen und Umbrüchen, vom Ankommen in einem fremden Land, von Diskriminierung und Ungleichheit. Gleichzeitig wenden sie die Perspektive auf die solidarischen und empowernden Wege, die von den Frauen beschritten worden sind, um den Herausforderungen entgegenzutreten. In den Comics begegnen uns grundlegende Werte, die zum Kernversprechen von Demokratien gehören: Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Vielfalt. Sie stellen Ressourcen zur Verfügung, mit deren Hilfe sowohl persönliche als auch gesellschaftliche Umbruchzeiten friedlich und empowernd bearbeitet werden können.

In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Kulturbüro Sachsen e. V., der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und dem Ausländerrat Dresden e. V..

Fr., 07.10.2022 | 17.00 bis 18.30 Uhr

WORKSHOP

Zur Transformation in Lebenswegen - Ein wissenschaftlicher Blick auf biografische Comic-Zeichnungen

mit DR. MAREN HACHMEISTER und NAZANIN ZANDI

Ausgewählte Comicgeschichten der Ausstellung STIMMEN DES UMBRUCHS waren Ausgangspunkt, um in dem Workshop gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Dr. Maren Hachmeister (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung) und der Künstlerin Nazanin Zandi über Transformations- und Umbruchserfahrungen zu sprechen. Mit ihnen überlegten wir, welche gesellschaftlichen Reaktionen in Umbruchszeiten selbstermächtigend wirken, wie im wissenschaftlichen Kontext über Transformation diskutiert wird, welche Theorien es hierzu gibt und wie sich diese mit den Comics verbinden lassen.

In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, dem Kulturbüro Sachsen e. V., dem Ausländerrat Dresden e. V. und der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie.

Fr., 07.10.2022 | 18.30 bis 21.00 Uhr

WORKSHOP

Umbrüche zeichnen - Eine Anleitung zum biografischen Comiczeichnen

mit NAZANIN ZANDI

In dem Workshop wurden Grundkenntnisse für das Comiczeichnen vermittelt. Nazanin Zandi gab erste Tipps und Tricks für die „Neunte Kunst“. Hier gab es für alle die Möglichkeit, eigene Geschichten über Erfahrungen in Zeiten von Umbrüchen zu zeichnen und zu besprechen.

In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, dem Kulturbüro Sachsen e. V., dem Ausländerrat Dresden e. V. und der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie.

So., 23.10.2022 GESPRÄCHSCAFÉ FRAUENSTEIN

Proteste unter den Bedingungen autoritärer/diktatorischer Herrschaft

Im Mittelpunkt des Gesprächscafés stand die Arbeit in der Umwelt- und Friedensbewegung in den 1980er Jahren bis hin zu den revolutionären Umbrüchen von 1989. Oftmals werden von Protesten die „Heldengeschichten“ Einzelner herausgehoben. Wir setzten jedoch einen anderen Fokus. Im Gesprächscafé sprachen wir über die Bedeutung solidarischen Miteinanders für das politische Engagement bzw. die politische Teilhabe. Es moderierte Michael Bittner.

Do., 03.11.2022 KONZEPT-WORKSHOP STIMMEN – 47 Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt Für politische Bildner:innen, Theatermacher:innen, Lehrkräfte, Künstler:innen, Forscher:innen und Comic-Fans

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe "Gesellschaft im Dialog" bildete ein interdisziplinärer Konzept-Workshop für politisch Interessierte, welcher am 03.11.2022 in Kooperation mit der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie (JoDDID) stattfand. Dieser Workshop begleitete ebenso wie die bereits stattgefundenen Workshops „Zur Transformation in Lebenswegen“ und „Umbrüche zeichnen“ die Ausstellung „STIMMEN DES UMBRUCHS – biografische Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt“, welche noch bis zum 03.11.2022 in den Räumen des JoDDiD zu sehen war.

Projektleiter:innen

- Dr. Karoline Oehme-Jüngling (Wissenschaftliche Koordinatorin, Zentrum für Integrationsstudien)

- Dr. Julia Schulze Wessel (Geschäftsführerin, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V.)

Kooperationspartner:innen

- Kulturbüro Sachsen e.V. (Grit Hanneforth)

- Richters Buchhandlung (Christine Polak)

Förderung

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.

Film

Hier finden Sie einen Zusammenschnitt der bisherigen Veranstaltungen zu den Reihen "Vielfalt im Dialog" 2020 und "Gesellschaft im Dialog" 2021.

Film GiD

Podcast

Gemeinsam mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte in Riesa wurde 2021 im Rahmen von "Gesellschaft im Dialog" ein Projekt zu migrantischen Stimmen in Riesa konzipiert, umgesetzt und veröffentlicht. In dem Podcast erzählen die Jugendlichen von ihrem Leben in Riesa, von Freundschaft und ihrer Lieblingsmusik. Sie führen kleine Interviews mit Bewohner:innen und Besucher:innen von Riesa durch. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kooperationspartner von ‚Gesellschaft im Dialog‘. Mit den Jugendlichen haben wir ein ganzes Jahr zusammengearbeitet, Interview- und Aufnahmetechniken erprobt und mit ihnen über ihr Leben in Riesa gesprochen.

Gemeinsam mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte in Riesa wurde 2022 im Rahmen von "Gesellschaft im Dialog" ein Projekt zu migrantischen Stimmen in Riesa konzipiert, umgesetzt und veröffentlicht.

In dem Podcast erzählen die Jugendlichen von ihrem Leben in Riesa, von Freundschaft und ihrer Lieblingsmusik. Sie führen kleine Interviews mit Bewohner:innen und Besucher:innen von Riesa durch.

Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kooperationspartner von ‚Gesellschaft im Dialog‘. Mit den Jugendlichen haben wir ein ganzes Jahr zusammengearbeitet, Interview- und Aufnahmetechniken erprobt und mit ihnen über ihr Leben in Riesa gesprochen.

Veranstaltungen 2021

Vom 24. bis 26. November 2021 fand in Dresden die internationale Jahrestagung des Rats für Migration "Körper und ‚Rasse‘. Konjunkturen des Rassismus in Europa" statt. Gerahmt wurde diese Tagung von einem Kunst- und Kulturfestival, das zwischen dem 22. und 29. November 2021 ebenfalls online stattfand.

An sieben Tagen entstand im Rahmen des Festivals ein Raum der kritischen und kreativen, ernsten und heiteren Auseinandersetzung mit migrationsgesellschaftlichen Realitäten und der Alltäglichkeit von Rassismus. Das Kulturfestivals hatte das eminent wichtige, wenngleich schwer besprechbare Thema ‚Rassismus‘ im Blick und behandelte es auf künstlerisch vielfältige Weise, die Menschen zueinander in Beziehung setzte.

Aufgrund der Pandemie-Situation fanden alle Veranstaltungen ausschließlich online statt.

Das ZfI beteiligte sich mit folgenden Beiträgen:

| 24.11.2021 19:30 Uhr |

"Gib mir mal die Hautfarbe": Mit Kindern über Rassismus sprechen | Lesung mit Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar |

| 25.11.2021 19:00 Uhr |

Dunkeldeutschland | Premiere: Live-Essay und intermediale Lesung von Katharina Warda |

|

26.11.2021 |

Tipps und Tricks für das Comic-Zeichnen |

Comic-Workshop mit Nazanin Zandi |

|

26.11.2021 |

Frauenstimmen in Bildern | Buchvorstellung zum Comic-Kunstprojekt von Nazanin Zandi |

Das Gesamtprogramm des Festivals finden Sie auf der Website vom Rat für Migration.

Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie der Förderung durch die Bundeszentrale für politische Bildung.

"Gesellschaft im Dialog" 2021 war die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe "Vielfalt im Dialog" aus dem Jahr 2020

Als Teil von TU Dresden im Dialog - Transferaktivitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie der TU Dresden.

"Gesellschaft im Dialog" war ein Projekt der TU Dresden, in dem verschiedene zivilgesellschaftliche Kooperationspartner:innen und Wissenschaftler:innen zu Themen der Migration, Integration, aber auch zu Fragen von Diskriminierung und Rassismus mit einer breiten sächsischen Öffentlichkeit ins Gespräch gekommen sind. In unterschiedlichen Formaten wie Kunstworkshops, Lesungen, Podiumsdiskussionen und einer offenen Fachkonferenz wurden vor dem Hintergrund aktueller Forschungserkenntnisse und Praxiserfahrungen neue Perspektiven auf Themen der Migrationsgesellschaft gemeinsam entwickelt und diskutiert.

Im Rahmen eines Teilprojekts von 'Gesellschaft im Dialog' ist dieser Film entstanden, in dem verschiedene Menschen aus ihrer Perspektive auf die Frage antworten:

"Was bedeutet Zugehörigkeit für Dich?"

Wir haben Menschen in Sachsen gefragt: "Was bedeutet Zugehörigkeit für Dich?" Das sind ihre Antworten. © TUD / Gesellschaft im Dialog

Programm

Bisherige Veranstaltungen

Für all unsere Veranstaltungen gilt die Datenschutz- und Einwilligungserklärung des Zentrums für Integrationsstudien der TU Dresden.

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus setzten wir das digitale Comicprojekt "Vielfalt im Dialog" mit dem Thema "Was bedeuten uns Zugehörigkeiten?" fort.

| Ausführliche Informationen finden Sie auf der Comicprojekt-Seite. |

Wir wollten Menschen dazu anregen, begonnene Geschichten, in denen verschiedene Menschen und Ereignisse aufeinandertreffen, selbst zu Ende zu zeichnen bzw. den Anfang einer zu Ende erzählten Geschichte neu zu erfinden. Aus den eingesendeten Comics entstandd ein Video-Collage.

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 sprachen Franziska Martinsen, Eter Hachmann und Douha Al-Fayyad mit Julia Schulze Wessel darüber, was Rassismus ist und gingen gemeinsam mit Dresdner:innen mit und ohne Rassismuserfahrung dieser Frage anhand aktueller Beispielen von Alltagsrassismus in Dresden nach.

- PD Dr. Franziska Martinsen ist Vertretungsprofessorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt "Politische Theorie" an der Universität Duisburg-Essen sowie Privatdozentin und Lehrbeauftragte an der Leibniz Universität Hannover.

- Eter Hachmann, M.A. ist promovierende Politikwissenschaftlerin, Vorstandsvorsitzende des Ausländerrats Dresden und Referentin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen.

- Douha Al-Fayyad, M.Sc. ist Schriftstellerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft der TU Dresden. Seit 2014 lebt sie in Deutschland und ist seit 2015 als Kulturmittlerin und Dolmetscherin in verschiedenen Projekten tätig, u.a. im Projekt "Migrantinnen in Arbeit" (MiA) der Stadt Freiberg sowie im Programm "Mit Migrantinnen für Migrantinnen" zu den Themenfeldern Gesundheitsförderung und Gewaltprävention.

-

PD Dr. Julia Schulze Wessel ist Politikwissenschaftlerin, Geschäftsführerin des Instituts für angewandte Demokratie- und Sozialforschung anDemos, Privatdozentin an der TU Dresden und vertrat in den letzten Jahren Professuren für Politische Theorie an den Universitäten in Leipzig und Dresden.

Diskriminierung ist ein zentrales Hindernis für ein gleichberechtigtes und respektvolles Zusammenleben in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Im Kontext ‘Schule’ gehören Diskriminierungen zu den Alltagserfahrungen von Schüler:innen und deren Eltern – wie kann mit Diskriminierungen auf individueller und struktureller Ebene umgegangen werden? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Schüler:innen, Eltern, Lehrer:innen und Schulsozialarbeiter:innen? Wie können wirkungsvoller Unterstützungsstrukturen aussehen?

Der Fachtag vereinte verschiedene Perspektiven und ermöglichte ein Sprechen und ein Austausch über Diskriminierung, in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Darüber hinaus befähigte der Fachtag dazu eigene Handlungsstrategien zu entwickeln.

Der Fachtag setzte damit ein Zeichen gegen Ausgrenzung und ermutigte Alltagsdiskriminierung zu benennen, sichtbar und besprechbar zu machen. Er richtete sich an Menschen, die sich im Kontext Schule verorten: an Eltern, Lehrer:innen, Schüler:innen, Schulsozialarbeiter:innen, außerschulische Bildungsträger:innen und an verantwortliche Schulleiter:innen.

Referent:innen

Aliyeh Yegane Arani

… ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Diversität & Antidiskriminierung und Diskriminierungsschutz an Schulen. Seit 2015 leitet sie den Bereich Diskriminierungsschutz und Diversität bei LIFE – Bildung, Umwelt, Chancengleichheit e.V in Berlin, der die Anlauf- und Fachstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen (ADAS) zugeordnet ist. Sie war als Bildungsreferentin und Projektleiterin für verschiedene Organisationen tätig, u.a. für die Heinrich-Böll-Stiftung und das Deutsche Institut für Menschenrechte. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) und im beratenden Expert:innengremium aus Wissenschaft und Praxis der CLAIM-Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit.

Hamida Taamiri

… kam 2015 aus dem syrischen Aleppo nach Bautzen. Von Beruf ist sie Lehrerin. In Bautzen hat sie den arabischen Frauenvereins Nissaa gegründet, dessen Vorsitzende sie ist. Von ihr stammt die Idee, ein Komitee von Migrant:innenselbstorganisationen im Landkreis Bautzen zu gründen, um eine starke Stimme der Migrant:innen im Landkreis zu haben. Das Komitee wurde in einem einjährigen Prozess gegründet. Hamida Taamiri ist neben drei anderen Frauen Mitglied im Sprecherinnenrat des Komitees. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Empowerment von Migrant*innen insbesondere migrantischer Eltern.

Moderation

Rudaba Badakhshi

… ist Referentin, Trainerin, Lehrbeauftragte und Moderatorin mit den Schwerpunkten: Transkulturelle Bildungsarbeit, Antirassismus, Migration, Flucht, Arbeit und Beeinträchtigung. Sie studierte Kunstgeschichte und Romanistik in Jena, Berlin, Lyon und Leipzig (M.A.). Von 2008 bis 2020 arbeitete sie im Referat für Migration und Integration der Stadt Leipzig. Seit 2020 ist sie für den Dachverband der Migrantinnenorganisationen (DaMigra) als Regionalkoordinatorin für Sachsen, Sachsen- Anhalt und Thüringen tätig. Sie studiert berufsbegleitend Public Management im Masterstudium.

Veranstalter:innen

Bündnis gegen Rassismus, Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V., Kulturbüro Sachsen e.V., Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen, Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V., Support – Beratungsstelle der RAA Sachsen e.V., ZEOK e.V., TU Dresden/TU Dresden im Dialog

Kooperationspartner:innen

anDemos – Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V., Stadt Bautzen, KOMMIT – Komitee Migrant:innenorganisationen im Landkreis Bautzen, Partnerschaft für Demokratie Landkreis Bautzen, Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden

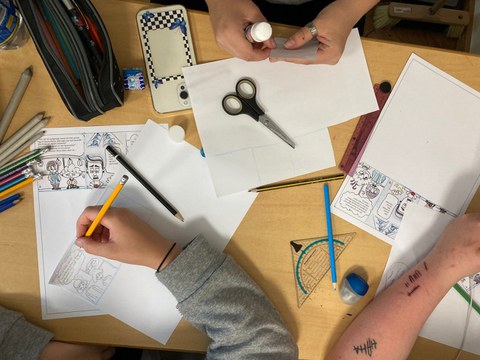

An der Oberschule am Pfortenberg Dippoldiswalde haben wir gemeinsam mit der Oberschule, ProJugend e.V. und der Dresdner Künstlerin Nazanin Zandi in zwei achten Klassen ein Comicprojekt zum Thema „Zugehörigkeit“ durchgeführt.

Dieses Comicprojekt wurde von der Nazanin Zandi und den Projektpartnerinnen von „Gesellschaft im Dialog“ entwickelt. Grundlage sind Geschichten verschiedener Dresdner Frauen, die in Comicform gezeichnet wurden. Sie sind in einem langjährigen Projekt, geleitet von Nazanin Zandi und Elena Pagel, entstanden. Alle entstammen erlebten Alltagserfahrungen.

Die von uns ausgewählten Geschichten erzählen alle von verschiedenen Möglichkeiten der Zugehörigkeit und des Ausschlusses. Sie zeigen den Wunsch danach, mit Respekt behandelt zu werden, Freundschaften zu schließen, dem Umgang mit herausfordernden und überraschenden Situationen und von dem Wunsch auf Selbstbestimmung.

Bei dem Workshop haben die Jugendlichen viele spannende Perspektiven auf die Geschichten geworfen und neue Ausgänge erzählt. Auch hier ging es um solidarisches Miteinander, um zufällige Begegnungen, die zur Freundschaft wurden, um die Anerkennung von Menschen, die noch nicht vertraut sind, aber auch von unsolidarischem und abwertendem Verhalten.

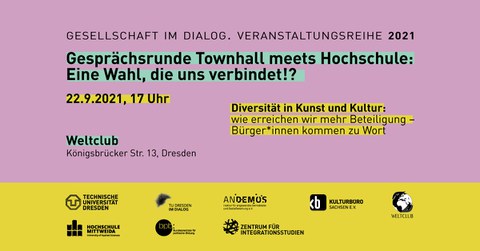

Unsere Gesellschaft ist divers. Doch nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen wird diese Diversität sichtbar bzw. ist ausreichend repräsentiert. Mit der Veranstaltung schauten wir genauer auf den Bereich der Kunst und Kultur, der wie kein anderer Bereich in Wechselwirkung zu gesellschaftlichen Entwicklungen steht, weil er gesellschaftlich reflektierende, kritisierende Funktionen erfüllt und andere (manchmal noch ungedachte und irritierende) Sichtweisen, Perspektiven und Visionen aufzeigen kann. Kunst und Kultur bieten Raum, sich mit Fragen von Zugehörigkeiten, De-/Identifizierung und Diversität in Formaten auseinanderzusetzen, die Menschen auf anderen Ebenen der Wahrnehmung erreichen, ansprechen und neue Denkanstöße anbieten können. Umso entscheidender ist es, die Diversität in Kunst und Kultur aktiv zu fördern, deren Potenziale zu nutzen und Teilhabe zu ermöglichen.

In unserer Veranstaltung am 22.9.2021 im Weltclub Dresden (Königsbrücker Str. 13, 01099 Dresden) wollten wir mit Bürger:innen und Expert:innen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb (insbes. aus Ostdeutschland) ins Gespräch kommen. Wir gingen dabei Fragen nach, wie: Ist die Diversität der (ostdeutschen) Gesellschaft ausreichend in Kunst und Kultur repräsentiert? Welche Bedeutung hat Diversität in Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft? Welche kulturpolitischen Weichen müssen für eine diversere und beteiligungsorientiertere Kunst- und Kulturlandschaft gestellt werden (insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl)?

Über verschiedene (digitale) Beteiligungsformate wurde das Publikum in die Diskussion einbezohen, um eine Vielzahl an Perspektiven sichtbar zu machen.

Gesprächsrunde mit

Katharina Warda • freie Autorin & Soziologin

1985 in Wernigerode (Harz) geboren, lebt und arbeitet als Soziologin und freie Autorin in Berlin. Inhaltlich liegen ihre Schwerpunkte auf den Themen Ostdeutschland, Rassismus, Klassismus und Punk. Neben ihrer Promotion an der Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien arbeitet Warda an dem Audioprojekt "Dunkeldeutschland", das von blinden Flecken deutscher Geschichtsschreibung nach der Wiedervereinigung erzählt. Zudem gestaltet sie derzeit ein Panel für die im Herbst 2021 geplante Konferenz der German Studies Association. Dabei werden ostdeutsche nicht-weiße Personen und Perspektiven im Mittelpunkt stehen.

Anna Zosik • Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kulturstiftung des Bundes

Anna Zosik ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Kulturstiftung des Bundes und dort zuständig für das Programm 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Außerdem war sie Projektmanagerin für Kulturelle Bildung in der Zukunftsakademie NRW, ist Mitbegründerin von "eck_ik büro für arbeit mit kunst" Berlin und Teaching Artist an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Kanwal Sethi • Filmemacher, politischer Aktivist und Vorsitzender des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen e.V.

Kanwal Sethi ist ein in Indien geborener und heute in Leipzig lebender Filmemacher und politischer Aktivist (er ist u. a. Vorsitzender des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen e.V.). Noch in Indien gründete er eine Theatergruppe und schrieb parallel für Literatur- und Filmmagazine. 1992 zog er nach Deutschland und studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden. Nach einigen Kurz- und Dokumentarfilmen entstand 2011 mit Fernes Land sein Spielfilmdebüt. Sein nächster Spielfilm Once Again – Eine Liebe in Mumbai entstand 2017/18 als Teil einer geplanten Trilogie.

Ramin Büttner • Initiative Postmigrantisches Radio

Die Initiative Postmigrantisches Radio besteht seit 2020 und die Gruppe bezeichnet sich als (post-)migrantisch, queer, BPoC und möchte eben solchen Stimmen mehr Repräsentanz verschaffen. Die Diversität in einer Demokratie ist Ausganspunkt des Schaffens, welche über Diskurs, Politik und Pop-Kultur und über das Medium des Radios kritisch und künstlerisch thematisiert wird. Aufgrund der Biografien und Wohnorte, die von den Geschichten der ehemaligen DDR geprägt sind, richtet sich das Projekt momentan vor allem an diejenigen, die in den neuen Bundesländern leben, arbeiten, geboren sind und/oder in diese migrierten. Aufgrund der eigenen Erfahrungen fehlt es gerade der jungen, ostdeutschen, migrantischen Generation an Vorbildern in Politik. Neben der Arbeit bei der Initiative Postmigrantisches Radio, beschäftigt sich Ramin mit dem durch Eigenleistung entstandenem Projekt "Music Of Color" und ist Programmkoordinator bei Radio Corax in Halle an der Saale.

"Music Of Color" legt Wert darauf, Schwarze Menschen und People of Color zu fördern und sichtbar zu machen, eine Community aufzubauen, und somit Menschen eine Chance zu geben, deren Perspektiven durch Marginalisierungsprozesse wenig Teilhabe und Mitgestaltungsmöglichkeit am wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben erfahren. "Music Of Color" möchte durch die Förderung von Musik, Kunst und Kultur eben diesen Menschen eine Stimme verleihen und trägt damit maßgeblich zur Diversität in der Musikszene in Leipzig bei. Bisher geschah dies in Form einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe im Institut für Zukunft in Leipzig. Es wurde ein Ort für Vernetzung und Austausch als auch eine Bühne für unterrepräsentierte Personen und Musikrichtungen geschaffen. Auf den Veranstaltungen wird versucht, die Club- und die Tanzszene näher zusammen zu bringen und anstatt auf Line-Ups und große Namen einen Fokus auf das gemeinsame Erleben und Teilen von Sound zu legen.

Moderation:

Rudaba Badakhshi • ZEOK e.V.

Rudaba Badakhshi ist Referentin, Trainerin und Moderatorin mit den Schwerpunkten: Transkulturelle Bildungsarbeit, Diversity, Antirassismus, Migration, Flucht und Arbeit, Intersektionalität und Feminismus. Sie studierte Kunstgeschichte und Romanistik in Jena, Berlin, Lyon und Leipzig (M.A.). Bis 2020 arbeitete sie hauptamtlich bei der Stadt Leipzig, im Referat für Migration und Integration. Seit 2020 arbeitet sie beim Dachverband der Migrantinnenorganisationen (DaMigra) als Regionalkoordinatorin der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aktuell studiert sie berufsbegleitend Master Public Management. Sie ist in diversen Bündnissen, Netzwerken und Beiräten aktiv.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe "Townhall meets Hochschule" finden Sie auf der Website.

Der Kick-Off zur Veranstaltungsreihe kann auf YouTube nachgesehen werden.

Biografische Geschichten von Frauen, in Form von Comics nachgezeichnet, sind Teil eines neuen Buches, dessen Idee die Dresdner Künstlerinnen Nazanin Zandi und Elena Pagel in einem dreijährigen Projekt entwickelt haben. Die autobiografischen, ehrlichen und humorvollen Bildgeschichten ermöglichten einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache. Die Soziologin Youmna Fouad (TU Dresden) führte das Gespräch und brachte Perspektiven aus ihrer Forschungsarbeit ein.

Ort: Richters Buchhandlung (Förstereistraße 44, 01099 Dresden) und hybrid (Zoom)

Veranstalterinnen:

Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden & anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung in Kooperation mit Kultur Aktiv e.V.

Ist Bautzen-Budyšin vor allem eine Stadt der Wutbürger oder auch gemeinsam auf dem Weg? "Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nicht von allein und kann auch nicht verordnet werden, aber einige Rahmenbedingungen lassen sich durchaus aktiv gestalten. Er setzt stabile und vertrauensvolle Beziehungen zwischen unterschiedlichen Menschen, Gruppen und Organisationen voraus." - so etwa die Bertelsmann Stiftung. Darum sollte es in verschiedenen Impulsvorträgen und gemeinsamen Workshops bei dieser offenen Konferenz gehen, zu der Initiativen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bautzen-Budyšin herzlich eingeladen wurden.

Am Vormittag standen "best practice" Erfahrungen zu Bürgerbeteiligung und Aushandlungsprozessen, sowie spannende Perspektivwechsel im Vordergrund. Am Nachmittag gestalteten Bautzener Themenpaten und -patinnen Workshops über das lokale und nachhaltige Zusammenlebens, über Gedenkorte und Begegnungsräume. Die Workshops boten viel Platz für neue, kreative Ideen des Miteinanders.

Im Rahmen des Projekts "Gesellschaft im Dialog" der TU Dresden sollten so Erfahrungen geteilt und durch intensive Gespräche miteinander neue Synergien zwischen Initiativen, Vereinen sowie Bürger:innen von Bautzen-Budyšin erzeugt werden. "Was kann nun gemeinsam passieren?" lautete der Titel der gemeinsamen Schlussdiskussion.

Veranstaltungsleitung & -organisation: Prof. Dr. Michael Kobel

IMPULSVORTRÄGE AM VORMITTAG

- "Zahlen und Fakten zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt" mit Dr. Kai Unzicker, Bertelsmann Stiftung

- "Miteinander leben – aber auf welcher Grundlage? Zwischen Verfassungspatriotismus und Volksgemeinschaft" mit Dr. Steven Schäller, TU Dresden

- "Beteiligungsprozesse erfolgreich gestalten" mit Dr. Dietrich Herrmann, Sächsisches Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Referat V.2 "Bürgerbeteiligung und Online-Beteiligungsformate")

WORKSHOP AM VORMITTAG

- Zusammenhalt gestalten: Das Zusammenhaltsmodell in der Praxis nutzen

Im Workshop wird gezeigt, wie man das Modell des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das die Bertelsmann Stiftung mit Expert:innen entwickelt hat, für die praktische Arbeit in der Nachbarschaft oder Kommune einsetzen kann. Die Teilnehmenden erarbeiten exemplarisch eine erste Bestandsaufnahme und Vorschläge, wie Zusammenhalt vor Ort gestaltet werden kann.

Leitung: Dr. Kai Unzicker (Bertelsmann Stiftung) - Perspektiven wechseln mit dem 'More in Common' Toolkit

In diesem Workshop wollen wir uns experimentell mit einer Perspektivübernahme verschiedener gesellschaftlicher Gruppen beschäftigen. Zusammenhalt gelingt in einer heterogenen Gesellschaft nur über den Austausch mit Menschen die anders sind als man selbst. Das More in Common Toolkit ermöglicht den Teilnehmenden spielerisch verschiedene politische und gesellschaftliche Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und miteinander zu diskutieren.

Leitung : Dr. Cathleen Bochmann (TU Dresden) & Andreas Tietze (Aktion Zivilcourage e.V.) - Bürgerbeteiligung: wie macht man das?

In diesem Workshop wollen wir Erfahrungsberichte über Initiativen zu Bürgerbeteiligung austauschen und uns so den Fragen nähern: In welchen Themen ist Bürgerbeteiligung sinnvoll? Welche Voraussetzungen sollten für gelingende Beteiligung gegeben sein? Wie gehen wir mit Hindernissen um? Wie motivieren wir andere zum Mitmachen?

Leitung: Dr. Dietrich Herrmann (Sächsisches Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Referat V.2 "Bürgerbeteiligung und Online-Beteiligungsformate")

WORKSHOP AM NACHMITTAG

- Kultur der Erinnerung, Gedenkorte mit Dana Dubil (DGB Sachsen) & Dawid Statnik (Domowina)

Wie kann die Erinnerung an Persönlichkeiten und Orte aufrechterhalten bleiben? Welche Ideen gibt/gab es für Dr. Maria Grollmuß? Welche Personen/Orte in Bautzen fehlen noch oder sind zu wenig bekannt? Wer macht sie bekannt? - Nachhaltiges Zusammenleben in der Stadt mit Norbert Hesse (Die Stadtbegrüner Bautzen) & Christin Wegner (Foodsharing Bautzen)

Was heißt Nachhaltigkeit für Bautzen? Wie fördert man vielfältigeres Stadtgrün, Erhalt stadtnaher Wanderwege, Müllvermeidung durch Wertschätzung für Dinge, die von jemandem produziert worden sind? Wie kann Engagement für Nachhaltigkeit den Zusammenhalt fördern? - Begegnungsräume in der Stadt, Belebung der Angebote mit Carolin Dittrich (TiK - Treff im Keller) & Richard Hinz (Tagwerk Bautzen & Jugendclub Kurti)

Offene Küche und Clubraum für Jugendliche, Testshops in leerstehenden Läden, Treff für Kreative im Kulturshop, Co-Working Spaces als Insel für gemeinschaftliches Arbeiten und schöpferisches Entwickeln: Wie schaffen wir am besten Räume für Begegnung, kreatives Wirtschaften und den Transfer von Innovationen in die regionale Wirtschaft? - Beziehungsgeflecht - offener Ideen-Workshop mit Manja Gruhn (Partnerschaft für Demokratie)

Wer? Wie? Was? Zusammen?! - In einer offenen Workshop-Atmosphäre wollen wir gemeinsam spielerisch der Frage nachgehen, was Akteure und Akteurinnen in Bautzen benötigen, um neue oder bereits ausgebrütete Ideen umzusetzen. Das Ziel: miteinander die Stadt gestalten! Austausch und Bewegung sind garantiert!

"Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen" ist der Titel des ersten gemeinsamen Buchs von Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar. 2018 haben die Psychologin und Kulturwissenschaftlerin Tebalou, ein Onlineshop für vielfältige Kinderbücher und Spielzeug, gegründet. In ihrem Buch gehen sie umfänglich auf das Thema Antirassismus im kindlichen Kontext ein. Neben der Möglichkeit zur Selbstreflexion wird Erziehenden eine Vielzahl von praktischen Anweisungen und Tipps an die Hand gegeben. Ziel ist es, Kinder nicht nur nicht-rassistisch, sondern antirassistisch zu erziehen.

Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.

Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowe durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.

© ZfI

Der Live-Essay "Dunkeldeutschland" von Katharina Warda erzählte polymedial aus verschiedenen Kapiteln nicht-weißer ostdeutscher Geschichte. Er befasste sich mit den sozialen Rändern der Nachwendezeit und beleuchtete blinde Flecken deutscher Geschichtsschreibung. Ausgangspunkt der Erzählung sind Wardas eigene Erfahrungen gewesen, die sie als Schwarze Ostdeutsche nach 1989/90 machte.

Weitere Infos zum Projekt "DUNKELDEUTSCHLAND" finden Sie unter diesem Link.

Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.

Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.

Wolltet ihr schon immer mal ein paar wichtige Grundkenntnisse für das Comiczeichnen lernen? In diesem Workshop bringt euch Nazanin Zandi erste Tipps und Tricks für die "Neunte Kunst" bei. In lockerer Atmosphäre könnt ihr im Anschluss autobiografische Comics selbst schreiben und zeichnen! Bereitet bitte ein paar A4-Blätter, eure Lieblingsbuntstifte und Filzstifte sowie alle anderen Zeichenmaterialien, die ihr verwenden möchtet, vor. Über eine kurze Geschichte aus eurem Leben könnt ihr euch auch schon Gedanken machen – müsst ihr aber nicht.

Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.

Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.

Biografische Geschichten von Frauen, in Form von Comics nachgezeichnet, sind Teil eines neuen Buches, dessen Idee die Dresdner Künstlerinnen Nazanin Zandi und Elena Pagel in einem dreijährigen Projekt entwickelt haben. Die autobiografischen, ehrlichen und humorvollen Bildgeschichten ermöglichten einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache.

Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.

Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.

Projektleiter:innen

- Dr. Karoline Oehme-Jüngling (Wissenschaftliche Koordinatorin, Zentrum für Integrationsstudien)

- Dr. Julia Schulze Wessel (Geschäftsführerin, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V.)

- Dr. Oliviero Angeli (Wissenschaftlicher Koordinator, MIDEM)

- Prof. Dr. Michael Kobel (Professor Teilchenphysik, ehrenamtlicher Leiter der AG Arbeit und Ausbildung für Geflüchtete im Netzwerk Willkommen in Löbtau e.V. und Vorstandsmitglied Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.)

Kooperationspartner:innen

- Kulturbüro Sachsen e.V. (Grit Hanneforth)

- Richters Buchhandlung (Christine Polak)

- Hochschule Mittweida (Asiye Kaya)

- Pro Jugend e.V.

Presse

Unsere Veranstaltungsreihe in Presse und Öffentlichkeit:

- im Newsletter des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften

- im Exzellenz-Newsletter der TU Dresden

- im TU Dresden Newsportal

- im Dresdner Universitätsjournal (S. 4)

Förderung

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.

Film

Hier finden Sie einen Zusammenschnitt der bisherigen Veranstaltungen zu den Reihen "Vielfalt im Dialog" 2020 und "Gesellschaft im Dialog" 2021.

Film GiD

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe "Gesellschaft im Dialog" finden Sie hier: Gesellschaft im Dialog 2022

Auch Ostdeutschland hat eine Migrationsgeschichte: DDR-Vertragsarbeiter:innen u.a. aus Vietnam, Mosambik, Polen beluden Schiffe in Rostock, förderten Kohle in der Lausitz, bauten Waggons in Halle. Menschen kamen für eine Ausbildung oder einen der raren Studienplätze; andere als politische Emigrant:innen.

Ab den 1990er Jahren folgten Spätaussiedler:innen, Kontingentflüchtlinge und Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien, später aus Syrien und Afghanistan. Andere, als Kinder binationaler Paare in Ostdeutschland geboren, machten Erfahrungen des Andersseins, obwohl sie selbst keine Migration erlebten.

Dennoch wird über die Rolle von Migrant:innen in Ostdeutschland kaum gesprochen. Selbst in der Forschung dominiert die westdeutsche Einwanderungsgeschichte den Diskurs.

Im Rahmen von „MigOst – Ostdeutsche Migrationsgeschichte selbst erzählen“ hat ein interdisziplinäres Team 2021 daran gearbeitet in drei Städten - Cottbus, Halle und Dresden, die Migrationsgeschichte der DDR und der ‚neuen Bundesländer‘ gemeinsam mit Zeitzeug:innen in partizipativen Geschichtswerkstätten aufzuarbeiten und im bundesweiten Diskurs sichtbarer zu machen.

Das Projekt wird bis 2024 fortgesetzt werden und verfolgt dabei das Ziel eine Auseinandersetzung mit der (eigenen) Migrationsgeschichte anzustoßen. Die Teilhabe von Migrant:innen in Ostdeutschland soll dadurch sichtbarer gemacht und die eindimensionale mehrheitsgesellschaftliche Perspektive auf Migration erweitert werden, um so den Weg für vielfältigere (Stadt-) Geschichten zu ebnen.

Zum Projektstart 2021 wurde neben konzeptionellen Vorbereitungen damit begonnen erste Kontaktorte zu erschaffen, Projektverknüpfungen mit Migrant:innenselbstorganisationen (MSO's) herzustellen und dazu in den drei Orten des Projektgeschehens Kick-Offs organisiert, die der (betroffenen) Zielgruppe und interessierten Zivilgesellschaft einen Zugang zum Projekt ermöglichen sollten. In Gruppen- und Austauschtreffen (Erzählcafés genannt) wurden Menschen ermutigt von ihren Erfahrungen zu berichten. Im Verlauf sollen erste Projektergebnisse präsentiert werden. Das Projektteam unterstützt Zeitzeug:innen dabei durch die Konzeption, Organisation und wissenschaftliche Begleitung dabei ihre Migrationsgeschichte aufzuarbeiten und davon zu berichten.

Programm 2021

| 07.06.2021 18 Uhr | Kickoff Dresden (Weltclub Dresden) |

| 14.06.2021 18 Uhr | Kickoff Cottbus (Strombad Cottbus) |

| 28.06.2021 18 Uhr | Kickoff Halle (WUK Theater Halle) |

| 01.10.2021 16 Uhr | Erzählcafé Dresden I „Die Moritzburger“ |

| 02.10.2021 14 Uhr | Erzählcafé Dresden II „Vertragsarbeit in Dresden und der DDR“ |

| 02.10.2021 10:30 Uhr | Erzählcafé Cottbus I für „Erzählcafé für arabische Frauen“ |

| 10.11.2021 15 Uhr | Erzählcafé Dresden III „Gemeindedolmetscher:innen“ |

| 20.11.2021 12 Uhr | Erzählcafé Cottbus II „Ankommen in Cottbus“ |

| 29.10.2021 18 Uhr | Erzählcafé Halle I mit Migrant Voices |

| 19.12.2021 11 Uhr | Erzählcafé Cottbus III „Leben mit zwei Kulturen“ Teil 1 |

Kooperationspartner:innen

Es handelt sich um ein Projekt des Zentrums für Integrationsstudien der TU Dresden, des DaMOst e.V. und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden und dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM).

Projektbeirat

Ein Projektbeirat aus Vertreter:innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis hat das Projekt 2021 in Fragen der Konzeptausrichtung, Umsetzung und Vernetzung mit anderen relevanten Akteur:innen beraten.

Der Beirat bestand aus:

- Prof. Dr. Urmila Goel (HU Berlin)

- Dr. Patrice Poutrus (Uni Erfurt)

- Dr. Karamba Diaby (MdB)

- Dr. Noa Ha (DEZIM)

- Mamad Mohamad (Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt)

- Mika Kaiyama (Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt)

Förderung

Das Projekt wurde im Rahmen des Förderbereichs Bürgerforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Es gehört zu 15 Projekten, die bis Ende 2024 die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inhaltlich und methodisch voranbringen und Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen geben sollen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier https://www.buergerschaffenwissen.de/

Weitere Informationen

Das Projekt wird fortgesetzt. Weitere Informationen finden Sie hier https://www.damost.de/projekte/projekte-migost-/projekte-migost-ostdeutsche-migrationsgeschichte-selbst-erzaehlen/

Die 31. Interkulturellen Tage in Dresden fanden vom 26. September bis 17. Oktober 2021 statt. Das Motto „Verantwortung. Gemeinsam. Leben.“ hob dabei die Wichtigkeit eines verantwortungs- und verständnisvollen Miteinanders hervor und sollte die Vielfalt der Dresdner Stadtgesellschaft feiern.

Über 150 Veranstaltungen – darunter Konzerte, Vorträge, Bastel- oder Vorlesenachmittage, Ausstellungen oder Filmvorführungen und vieles mehr - widmeten sich den Schwerpunkten:

- Politische Teilhabe stärken

- Menschen- und Kinderrechte stärken

- Interreligiösen Austausch fördern

- Nachbarschaft gestalten

- Selbstbestimmt leben

| 28.9.2021 // 19.30 - 21.00 Uhr // Richters Buchhandlung | FRAUENSTIMMEN IN BILDERN – Buchvorstellung zu einem Comic-Kunst-Projekt von Nazanin Zandi, im Gespräch mit Youmna Fouad | Biografische Geschichten von Frauen, in Form von Comics nachgezeichnet, sind Teil eines neuen Buches, dessen Idee die Dresdner Künstlerinnen Nazanin Zandi und Elena Pagel in einem dreijährigen Projekt entwickelt haben. Die autobiografischen, ehrlichen und humorvollen Bildgeschichten ermöglichen einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache. Die Soziologin Youmna Fouad (TU Dresden) führt das Gespräch und bringt Perspektiven aus ihrer Forschungsarbeit ein. |

| 5.10.2021 // 18.00 - 19.30 Uhr // online | Mythen erkennen und kontern – Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erklärt | Die Debatte zu Flucht und Migration ist von Vorurteilen und Stereotypen geprägt. Diese Veranstaltung klärt über Mythen rund um das Asyl- und Aufenthaltsgesetz auf. Kein juristisches Vorwissen nötig. |

| 13.10.2021 // ab 18.30 Uhr // LOUISE – Haus für Kinder, Jugendliche und Familien | Gemeinsam Kochen | IDA kocht wieder! Gemeinsam mit euch und dem Projekt INTEGRA des Career Service der TU Dresden wollen wir einen gemütlichen Kochabend verbringen. Damit setzen wir unseren internationalen Kochabend fort, mit dem wir den interkulturellen Austausch fördern und einen kleinen Teil von verschiedenen (Koch-) Kulturen erleben wollen. Wir werden eine Vor-, Haupt- und Nachspeise aus drei verschiedenen Ländern zubereiten. |

| 14.10.21 // 17.00 -19.00 Uhr //Dresden |

Kritische Stadtrallye Dresden |

Stadtrallyes gibt es viele. Meist werden dabei prominente historische Plätze angesteuert und die Teilnehmenden werden mit allerlei barockem Klatsch und Tratsch wie Anekdoten zum Bierkonsum der sächsischen Könige erheitert. Geschichten aus dem aktuelleren Stadtgeschehen, oder gar kritische Hintergründe zu den Orten einer Stadt, kommen oft zu kurz. Nicht so bei der kritischen Stadtrallye! In einer etwa zweistündigen Tour lernen die Teilnehmenden bekannte Orte aus einer antirassistischen und kritischen Perspektive kennen und werden an Orte geführt die besonders für Minoritäten in Dresden relevant sind. Trotz der ernsten Themen gibt es an den Stationen kleine Rätzel zu lösen, wodurch auch echte Rallye Fans auf ihre Kosten kommen. |

Die Beiträge wurden veranstaltet vom Zentrum für Integrationsstudien (ZfI) der TU Dresden, dem Projekt "Gesellschaft im Dialog" des ZfI's, der Refugee Law Clinic Dresden, IDA (In Dresden ankommen), INTEGRA und anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung in Kooperation mit Kultur Aktiv e.V..

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind bundesweite Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnerinnen und Gegnern sowie Opfern von Rassismus. In Deutschland werden sie von der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus und dem Interkulturellen Rat geplant und koordiniert.

Auch im Jahr 2021 fanden rund um den 21. März, dem "Internationalem Tag gegen Rassismus", Veranstaltungen statt, die Rassismus sichtbar machen und zum solidarischen Handeln mit Betroffenen motivieren sollten. In Dresden fanden Veranstaltungen wie Vorträge, Themenabende und Diskussionen vom 15. März bis zum 6. April 2021 statt.

Das Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 lautete "Rassismus zur Sprache bringen - Solidarisch handeln!"

Das Projekt "Gesellschaft im Dialog" des ZfI setzte im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus das digitale Comicprojekt "Vielfalt im Dialog" mit dem Thema "Was bedeuten uns Zugehörigkeiten?" fort.

- Ausführliche Informationen finden Sie auf der Comicprojekt-Seite.

Demonstrationen und antirassistischer Protest werden meist von sehr homogenen Gruppen getragen. Menschen, die selbst Rassismus erfahren, bekommen hier leider nur selten Gehör. Doch woran liegt das? Wie können Berührungsängste abgebaut und wie bisher unterrepräsentierte Gruppen dazu ermutigt werden sich generell politisch mehr einzumischen? Diese Fragen wollten wir gemeinsam ergründen und diskutieren. Dazu hatte die studentische Initiative am Zentrum für Integrationsstudien IDA - In Dresden Ankommen wir Vertreter:innen von lokalen Initiativen sowie verschiedene Referent:innen eingeladen.

Franziska Martinsen, Eter Hachmann und Douha Al-Fayyad sprachen mit Julia Schulze Wessel darüber, was Rassismus ist und gingen gemeinsam mit Dresdner:innen mit und ohne Rassismuserfahrung dieser Frage anhand aktueller Beispielen von Alltagsrassismus in Dresden nach.

Organisiert wurde das digitale Gespräch vom Projekt Gesellschaft im Dialog des ZfI's.

Der Workshop Institutioneller Rassismus - Im Namen des Rechtstaats wurde von der studentischen Initiative Refugee Law Clinic Dresden am Zentrum für Integrationsstudien in Kooperation mit der Kontaktgruppe Asyl und Abschiebehaft e.V. und dem Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. organisiert und verdeutlichte anhand konkreter Fallbeispiele des Asyl- und Aufenthaltsrechts die Normalität und Wirkungsmacht von institutionellem Rassismus. Ein Gespräch zwischen zwei Experten führte zu Beginn theoretisch in den Themenbereich "Institutioneller Rassismus" ein. Danach wurde das Thema aus drei praktischen Perspektiven beleuchtet und anschließend in die gemeinsame Diskussion übergeleitet.

Institutioneller Rassismus wirkt für viele wie ein fernes, vornehmlich theoretisches Thema. Doch auch in Dresden, vor der eigenen Haustür, findet institutioneller Rassismus statt. Er betrifft Dresdner Einwohner:innen auf vielen Ebenen mit weitreichenden Folgen. Im Workshop ,Zeit, gehört zu werden!' wurden verschiedene Formen von institutionellem Rassismus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie die/den Einzelne:n beleuchtet. Dazu sollte Migrant:innen ein Sprachrohr geboten werden und Nichtbetroffene für das Thema sensibilisiert werden.

Organisiert wurde der Workshop von der studentischen Initiative am Zentrum für Integrationsstudien IDA - In Dresden Ankommen.

Aufgrund der Pandemiesituation fanden die Veranstaltungen teilweise verändert statt. Das vollständige Programm kann auf der Website der Stadt Dresden eingesehen werden.

Veranstaltungen 2020

Reasoning

When in 2000 Dipesh Chakrabarty's influential Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference was published, social sciences debates and conversations on various aspects of European societies were burgeoning. The debates on "The European City", also emerging in those years, remained perhaps more confined than others to a limited set of disciplinary fields, primarily Urban Studies in Europe. And yet, they inaugurated a new way of looking at European urbanities, by centering "The European City" as a model that was crafted to define a geographic mode of urban production as an ontological plausibility. Substantially drawing on the Weberian history and genealogy of urban formations in Medieval Europe, these conversations focused on what became to be theorized as distinctive morphologies, values, and politics of European cities.

In jointly bringing the modelling of "The European City" and Chakrabarty's Provincializing Europe into conversation we identify a tension between voices and sensibilities emerging at the dawn of the new millennium that address Europe and its social formations in opposed and perhaps irreconcilable terms, such as Eurocentrism vs. Postcolonialism, and historicism vs. Subaltern Studies. We consider the investigation of this tension and ambivalence of fundamental relevance for the understanding of contemporary European urbanities in a globalized world while aiming for decolonization and justice.

Provincializing European Cities sits at this junction, critically focuses on the tension which is generated there, and addresses its implications for social and urban theories in the 21st century. We propose a critical move toward studying and theorizing European cities, including their socially constructed temporalities and spatialities, beyond Eurocentrism. This approach implies a critical look at emphases and silences in the varied analyses of urban Europe, in both their historical accounts and present-day observations.

Questions

Against this background we welcome empirical, theoretical and methodological papers addressing the following and related questions:

- What are the limitations and potentials of contemporary approaches from global perspectives to cities in Europe for understanding urban transformations on the continent?

- How do Eurocentric approaches to urban Europe contribute to forge theoretical and historical imagination on capitalism, class, race, labour, gender and ability/disability?

- How could global geographies of (urban) knowledge production benefit from critical and global approaches to urban Europe?

- What can postcolonial, decolonial and more generally critical race perspectives contribute to global and comparative analyses of European urbanities?

- What implications does a singular "European-City" ideal type have on theorizing the urban in Europe and beyond?

- How could concepts such as internal colonialism and settler colonialism contribute to understanding cities in Europe today?

Program

PROGRAM | Thursday. 26 March 2020

13:30 Registration

14:00 Introduction Provincialising European Cities

Noa Ha (Technische Universität Dresden)

Giovanni Picker (University of Glasgow)

14:30 Panel 1: Provincialising Historicism

- Parochial imaginations? A socio-territorial perspective on the European city

Anke Schwarz (Technische Universität Dresden) -

Provincializing Industry: Debating Industry and Urban Modernity in Nineteenth-Century Buenos Aires

Antonio Carbone (German Historical Institute in Rome) - Beyond the coloniality in World Heritages: Countermapping the colonial amnesia in the Parisian urban landscapes

Tania Mancheno (University of Hamburg)

Moderation: Julie Chamberlain

16:30 Break

17:00 Panel 2: Provincialising (Urban) Geography

- Decolonizing Cottbus - Postcolonial and Postsocialist Entanglements

Miriam Friz Trzeciak, Dr Manuel Peters (Brandenburg University of Technology) - Balkanising Conviviality: Urban Conflicts and the Making of Post-Ottoman, Socialist, and Divided Mitrovica

Pieter Troch (University of Regensburg) - Urban infrastructures, migration and the reproduction of colonial forms of difference in Sheffield

Aidan Mosselson (University of Sheffield)

Moderation: Mahdis Azarmandi

19:00 End

PROGRAM | Friday. 27 March 2020

09:30 Welcome Coffee

10:00 Panel 3: Provincialising The Political (agency) I

- Between hope and despair: how racism and anti-racism produce Madrid

Stoyanka Andreeva Eneva (Autonomous University of Madrid) - Theorizing Hamburg from the South

Julie Chamberlain (York University, Toronto) - Taking Care of Others and the Self through Islamic Funeral Service in Berlin

Barış Ülker (Technical University Berlin)

Moderation: Aidan Mosselson

12:00 Lunch

13:30 Panel 4: Provincialising The Political (agency) II

- Hide and Seek: Where is the ‘Colour Line’? Questioning Race in Lisbon

Ana Rita Alves (Centre for Social Studies, University of Coimbra) - Migrant Claims to the Metropol and the new Mediterranean City

Mahdis Azarmandi (University of Canterbury) and Piro Rexhepi (Northhampton Community College)

Moderation: Anke Schwarz

15:00 Break

15:30 Discussion and wrapping up

16:30 End

Organizers and Contact

Noa K. Ha, Junior Research Group Leader at Center for Integration Studies, TU Dresden. More information

Giovanni Picker, Lecturer in the Sociology of Inequalities (Sociology) at University of Glasgow. More information

Information about venue of the conference: calendar entry

Funding

The conference is funded by ZEIT-Stiftung und TU Dresden

Internationale Wochen gegen Rassismus 2020

Dieses Jahr stehen die IWgR vom 16. März bis zum 6. April 2020 unter dem Motto „Gesicht zeigen – Stimme erheben“.

Anliegen der IWgR

Die Wochen sollen darauf hinweisen, dass Rassismus immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft darstellt und es wichtig ist, sich für ein demokratisches Miteinander und die Achtung von Menschenrechten und Menschenwürde einzusetzen.

Die bundesweiten Aktionswochen sind ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern sowie den Gegnerinnen und Gegnern von Rassismus. Sie haben das Ziel, über rassistische Diskriminierung und Ausgrenzung in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu informieren und zu sensibilisieren. Sie regen zu Selbstreflexion und eigenem Handeln an, um die Voraussetzungen für ein respektvolles, menschliches Mit- und Füreinander zu schaffen und Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung aus unserem Alltag zu verbannen.

Seit Januar 2016 werden die Internationalen Wochen gegen Rassismus von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert. Die Stiftung hat diese Aufgabe vom Interkulturellen Rat e.V. übernommen, der seit 1994 die Aktivitäten rund um den 21. März in Deutschland initiierte. Dieses Jahr erinnert sie am 21. März 2020 an 25 Jahre UN-Wochen gegen Rassismus in Deutschland und plant dazu wieder Veranstaltungen und Projekte.

Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden wird sich auch in diesem Jahr an den Internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligen.

"2020 wird ein denkwürdiges Jahr wegen des 75. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des zweiten Weltkrieges. Vor diesen Hintergründen wird ein Themenschwerpunkt der kommenden Wochen gegen Rassismus die historische Dimension von rassistischer Diskriminierung beleuchten.

Auch unsere Stadt ist nicht frei von intoleranten Einstellungen und rassistischem oder diskriminierendem Denken und Handeln. Das ist nicht hinzunehmen! Vielmehr müssen wir uns stark machen für ein friedliches Zusammenleben in einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft.

Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen für Menschenwürde und Gleichbehandlung und unsere Stimmen erheben gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, Hass und Gewalt. Ich möchte alle Dresdnerinnen und Dresdner, alle Vereine, Initiativen, demokratischen Parteien und Organisationen einladen dazu beizutragen, ein lebendiges, demokratisches Miteinander in Dresden zu gestalten. "

Dirk Hilbert

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden

Beteiligung des Zentrums für Integrationsstudien

[Abgesagt] Transzendentale Toleranzerziehung - Vortrag und Austausch

Wie philosophische Bildung auf Rassismus in Schule reagieren kann.

Vortrag von Prof. Markus Tiedemann (TU Dresden)

Austausch (mit Lehrer*innen der 128. OS, Vertreterinnen des NDC Sachsen und des ZfI); für Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Interessierte

gemeinsam mit

- Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

- Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.

- Netzwerk für Demokratie und Courage in Sachsen (NDC)

- 128. Oberschule „Carola von Wasa“: Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Wann?

Dienstag, 17. März 2020, 16:00-18:00 Uhr

Wo?

128. Oberschule „Carola von Wasa“ - Rudolf-Bergander-Ring 3, 01219 Dresden

[Abgesagt] "Rassismus im System Schule. Sachsen und Berlin im Gespräch"

Ein Diskussionsabend mit

- Saraya Gomis, ehemalige Antidiskriminierungsbeauftragte des Landes Berlin und

- Prof. Dr. Anja Besand, Professur für Didaktik der politischen Bildung, TU Dresden

An diesem Abend werden wir mit zwei Expertinnen uns mit der Frage befassen, in welchen Formen Rassismus im deutschen Schulsystem angetroffen wird, und wie das System Schule darauf reagiert, um es zu vermindern oder zu verhindern. Vergleichend werden die Bundesländer Berlin und Sachsen im Fokus der Diskussion stehen, um nicht nur augenfällige Unterschiede - Sachsen ist ein Flächenstaat, Berlin ist ein Stadtstaat – anzusprechen, sondern auch Gemeinsamkeiten.

Moderation: Dr. Noa K. Ha, Zentrum für Integrationsstudien

gemeinsam mit

- Landeshauptstadt Dresden

- Bürgermeisteramt, Referentin für Demokratie und Zivilgesellschaft - Dr. Julia Günther

Wann?

Donnerstag, 2. April 2020, Beginn: 18:30 Uhr

Wo?

Kulturrathaus: Clara-Schumann-Saal - Königstraße 15, 01097 Dresden

[Abgesagt] „Wo kommst Du her?“ - Lesung und Gespräch

Eine Lesung und Anschlussgespräch mit

Alice Hasters, Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Michael Nattke ("Wer schweigt, stimmt zu")

Moderation: Dr. Noa K. Ha, Zentrum für Integrationsstudien

Wann?

6. April 2020, Beginn 19.30 Uhr

Wo?

Zentralbibliothek - Schloßstraße 2, 01067 Dresden

Informationen zu den Veranstaltungen auf Bundesebene

Die Auftaktveranstaltung wird am 16. März 2020 in Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Annette Widmann-Mauz in Berlin statt finden.

Den Link zum Bundesprogramm gibt es hier.

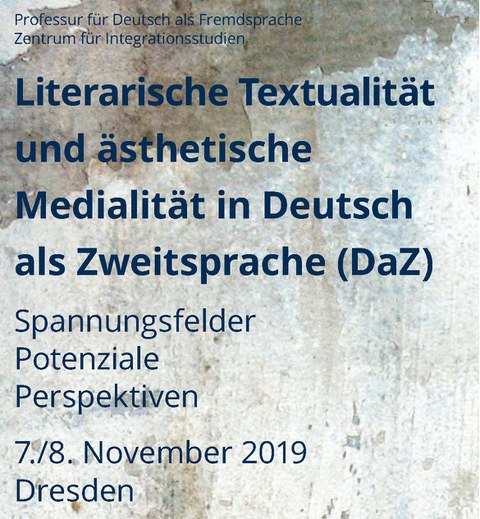

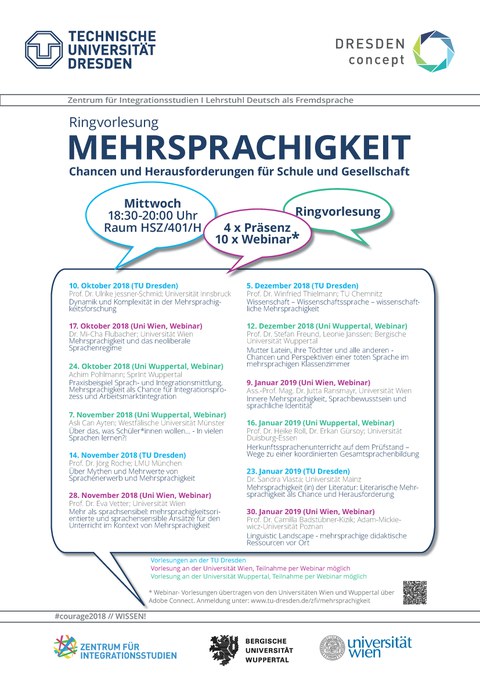

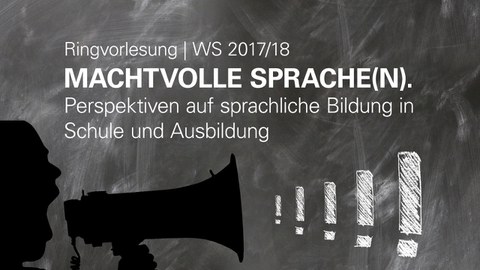

Im Wintersemester 2020/21 wurde am Zentrum für Integrationsstudien in Zusammenarbeit mit der Professur Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden, der Bergischen Universität Wuppertal und der Universität Wien eine Ringvorlesung zum Thema "Bildungssprache(n) & Sprach(en)bildung. Perspektiven auf ein wirkmächtiges Konstrukt und seine Praktiken" angeboten.

RV: Bildungssprache(n)&Sprache(n)bildung

Format

Universitäten-übergreifende Online-Ringvorlesung für Studierende, Hochschulangehörige und Interessierte der Geistes- und Sozialwissenschaften

Zeit und Ort

- Wintersemester 20/21

- Start: 13.10.2020; Ende: 26.1.2021

- Dienstags, 18:30-20:00 Uhr

Programm

|

13.10.20 |

Für den Standort: TU Dresden Für den Standort: Bergische Universität Wuppertal Für den Standort: Universität Wien |

Einführung in die Ringvorlesung und studien-organisatorische Absprachen Nur für Studierende je Standort. Die Links zu den anderen Standorten wurden durch die jeweilige*n Dozent*innen zur Verfügung gestellt. |

| 20.10.20 | Hans-Joachim Roth (Universität zu Köln) |

Eröffnungsvortrag |

| 27.10.20 | Anja Wildemann (Universität Koblenz · Landau) |

Bildungssprache in der Professionalisierung von angehenden Lehrkräften – Bildungsziel: Reflective Practitioner |

| 03.11.20 | Corinna Peschel (Bergische Universität Wuppertal) | Bildungssprache und Schriftlichkeit in der Schule |

| 10.11.20 | Melanie Moll (LMU München / Deutschkurse bei der Universität München e.V.) | Wissenschaftssprache Deutsch für alle? Überlegungen zu einer studienbezogenen Sprachvermittlung für Studierende mit Deutsch als L1, L2 |

| 17.11.20 | Vivien Heller (Bergische Universität Wuppertal) | Bildungssprachliche Praktiken in schulischen und außerschulischen Feldern. Erfahrungen und Perspektiven sozial privilegierter und benachteiligter Kinder |

| 24.11.20 | Projekt Qualifizierung von Bildungsfachkräften (TU Dresden) |

Bildungssprache als Zugangsbarriere im universitären Kontext |

| 01.12.20 | Katharina Groß (Universität Wien) | Bildungssprache im Fachunterricht am Beispiel der Chemie |

| 15.12.20 | Andrea Daase (Universität Bremen) | Bildungssprache und (die Unmöglichkeit von) Machtkritik |

| 12.01.21 | Erkan Gürsoy (Universität Duisburg-Essen) |

Herkunftssprachlicher Unterricht in der Migrationsgesellschaft: machtkritische und sprachbildungsdidaktische Perspektiven |

| 19.01.21 | Eva Vetter (Universität Wien) | Bildungssprache im Kontext von Mehrsprachigkeit |

| 26.01.21 |

Sandra Reitbrecht (Pädagogische Hochschule Wien) |

Durchgängigkeit ko-konstruieren |

Thematischer Fokus der Ringvorlesung

In den letzten Jahren ist mit Blick auf die Problematik der Benachteiligung von Kindern aus "bildungsfernen Schichten" und mit "Migrationshintergrund" der Begriff der "Bildungssprache" (Gogolin 2009) zu einem Schlüsselbegriff im Diskurs um Schule und Bildung geworden. In der Ringvorlesung wurde dieser Terminus nicht nur in seiner sprachen- und bildungspolitischen Bedeutung reflektiert und begründet, sondern vor allem in seinem schillernden Facettenreichtum beleuchtet, seiner - auch ideologischen - Aufgeladenheit, seiner linguistischen Unterbestimmtheit, seiner mangelnden empirischen Fundierung und wurde so nicht zuletzt in seiner Ambivalenz diskutiert und ergründet.

Wenn von "Bildungssprache" die Rede ist, geht es einerseits um die Gewährung bzw. Verweigerung des Zugangs zu gesellschaftlichen Ressourcen qua Sprache. Andererseits geht es um ein damit verknüpftes Verständnis von Sprache, um ein Verständnis des Verhältnisses von Sprache und Subjekt, und damit um ein Bündel von bislang kaum durchschauten Konzeptualisierungen, Zuschreibungen, Narrativen und schließlich auch Praktiken. Sie konstituieren Bildungssprache als ein enorm wirkmächtiges Konstrukt in unterschiedlichen Bildungskontexten. Dessen Potenzial wurde dabei in der Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Sprache im Bildungsprozess gesehen. Um ihr Rechnung zu tragen, erschien im Kontext dieser Ringvorlesung der Begriff der Bildungssprache mit dem Begriff der Sprachenbildung verkoppelt. Impliziert wurde, dass Sprachenbildung eine Aufgabe nicht nur der Schule sein kann, sondern aller Bildungsinstitutionen sein muss: von der Elementarpädagogik bis zur Hochschule. Dabei spielte die Zusammenarbeit der jeweiligen Bildungsinstitutionen mit anderen Akteur*innen und Einrichtungen eine wichtige Rolle. Sprachenbildung wird als Aufgabe aller an Bildungsprozessen Beteiligter verstanden und erfordert dementsprechend interdisziplinäre Zugänge, wie sie in dieser Ringvorlesung zur Sprache kommen konnten.

Anmeldung und Zugang zum Videokonferenzsystem

Die Vorlesung fand in einem virtuellen Vortragsraum des Videokonferenzsystems Collaborate statt. Der Link wurde zur jeweiligen Veranstaltung mit einer Registrierung ohne Voranmeldung zur Verfügung gestellt und blieb alle Vorlesungstermine über gleich.

Informationen zu Collaborate finden Sie hier: https://wiki.univie.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=101484831

Folien, Texte und Aufzeichnungen zur Vorlesung finden Sie hier: http://bit.ly/bildungssprache-materialien

Jede Vorlesung (inkl. Chat) wurde aufgezeichnet. Alle Teilnehmenden der Vorlesung haben sich mit der Aufzeichnung einverstanden erklärt.

Teilnahmenachweise

Externe Teilnehmer*innen und Studierende der TU Dresden, die über Studium generale an der Ringvorlesung teilgenommen haben, können einen Teilnahmenachweis erhalten. Bitte richten Sie dazu eine formlose Email an .

Veranstalter

Institut für Bildungsforschung, Bergische Universität Wuppertal

Institut für Germanistik, Universität Wien

Professur für Deutsch als Fremdsprache & Zentrum für Integrationsstudien, TU Dresden

BUW

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Vorlesung!