Auslandserfahrungen

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt“

Ernst Ferstl (österreichischer Lehrer und Schriftsteller)

Inhaltsverzeichnis

Internationale Erfahrungen

Entdecken Sie die Welt durch die Augen angehender Lehrkräfte. In den Auslandsberichten unserer Studierenden erwarten Sie spannende Geschichten über interkulturelle Erfahrungen, innovative Lehrmethoden und bereichernde Begegnungen.

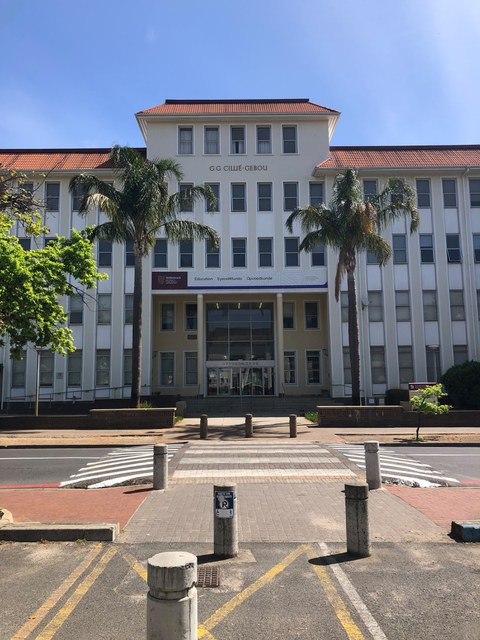

Selina studiert die Fächer Kunst und Englisch für das Lehramt an Gymnasien und absolvierte einen Auslandsaufenthalt in Stellenbosch und Kapstadt (Südafrika) von September 2021 bis März 2022.

Südafrika

Chaotisch bin ich in dich gestolpert

Du hast mich gefangen

Du hast mir erlaubt

Ich zu sein

Ich habe geliebt, gelacht, umarmt,

entdeckt, geschwitzt, gestaunt, geatmet

Du bist dort

Ich bin hier

Du bist bei mir

Für immer ein Teil von dir, von mir.

Gründe für eine Reise nach Südafrika

Trotz vieler besorgter Stimmen aus meinem Familienkreis entschloss ich mich, im Wintersemester 2021/2022 nach Südafrika zu reisen. Es gab einfach zu viele gute Gründe dafür! Einige erreichte Ziele sind: Ich wollte unbedingt die riesige und einzigartige Biodiversität und die szenischen Landschaften des Landes entdecken. Im Kontext von Diversität, Inklusion und sozialem Ungleichgewicht wollte ich auch mehr über Lehr-Lern-Strategien und das Schulsystem in Südafrika erfahren. Ich wollte meine Stereotype reflektieren und das möglichst nicht nur als Touristin an “angenehmen” Orten, sondern in einer vollen Bandbreite, um ein möglichst echtes Bild vom Land zu erhaschen. Ich wollte Menschen treffen und Freundschaften schließen, verschiedene Lebensweisen miterleben,

individuelle Lebenserfahrungen hören und südafrikanische Kunst, Musik und Speisen

genießen.

Ankunft und Uni

Planlos ging der Plan los: Nach meinem Visumssticker im Reisepass buchte ich ein One- Way-Ticket von Frankfurt nach Kapstadt für September 2021. Das war schon aufregend! Jetzt geht es bald los. In Kapstadt wurde ich dann von einem Studenten der Stellenbosch University begrüßt und per Auto nach Stellenbosch gefahren. Dort wurde ich von der Internationals-Abteilung der Uni herzlich willkommen geheißen. Ich studierte die letzten eineinhalb Monate des Studienjahres in Stellenbosch. Ich genoss die bunte Frühlingsvielfalt und konnte sehr leicht Freundschaften schließen und viele Beziehungen knüpfen. Ich habe mich nie allein gefühlt!

Die Vorlesungen an der Stellenbosch University hatten eine andere Struktur und Dynamik als die der deutschen Universitäten, die ich kenne. Auch Inhalte und Fokus waren verschieden: Soziales Ungleichgewicht, Strategien der strukturellen Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen, Politik und Werte wurden reziprok besprochen. So gab es etliche rege Diskussionen zu kontroversen Themen und es wurde sich nicht gescheut, die eigenen Sichtweisen im großen Saal beizutragen und auch mal laut zu widersprechen. Das war sehr interessant und ich konnte aus der Vielfalt der Sichtweisen viel lernen. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier sehr Wichtiges für meine Bildung als Person und auch als Lehrerin lernen konnte. Später habe ich auch in Eigeninitiative summer school Kurse von der University of Cape Town (UCT) besucht. Es gab eine Vielzahl an thematisch interessanten Kursen, die nur einen oder wenige Tage dauerten – empfehlenswert!

In meiner Unizeit in Stellenbosch wurde ich im gut bewachten Wohnheim „Concordia” mit

anderen internationals zu einer 3er-WG zusammen gewürfelt, mit etlichen locals als Nachbar*innen. In der Mitte der Gebäude gibt es einen sozialen Treffpunkt mit Braaistelle.

Sobald ich mich dort niederließ, kamen nach wenigen Minuten andere Studierende dazu –

ähnlich wie beim Volleyballplatz des Wohnheims. Uni, student mall, Stadtzentrum und botanischer Garten sind sehr nah. Stellenbosch ist eine recht kleine Studentenstadt mit vielen niedlichen Restaurants, einem regen Nachtleben (bis circa 2 a.m.) und einigen

Möglichkeiten zusammen zu wandern. Es ist jeden Tag etwas los und es gibt fast jede

Woche thematisch zusammenhängende, kulturelle Events. Langeweile gab es nicht, aber

irgendwann habe ich verstanden, dass Stellenbosch doch wirklich klein ist und nur eine

Prestige-Seite vom Land widerspiegelt.

Schulen

Schulpraktika zu organisieren ist recht schwer ohne connections, u.a. aufgrund der recht

hohen Kriminalitätsrate im Land. Ich habe immer wieder andere darauf angesprochen,

dass ich gern ein Schulpraktikum machen möchte, weshalb sich meine Professor*innen

und Freund*innen für mich umgehört haben. Mit ihrer Hilfe und ihrem Netzwerk konnte ich Praktika an zwei Schulen und einem Lernzentrum organisieren.

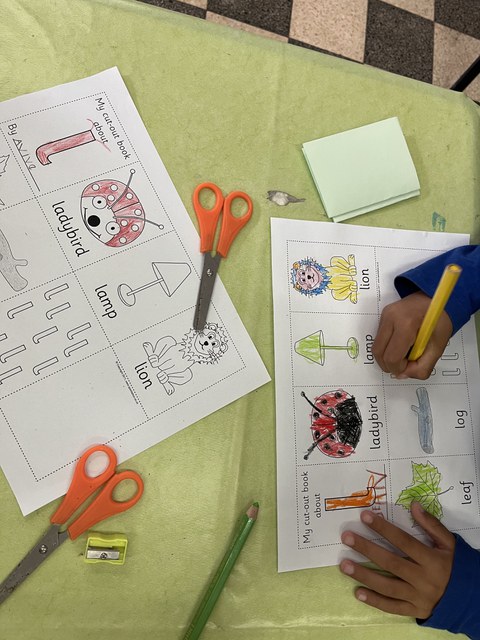

An der Wynberg Girls’ High School in Kapstadt wurde ich sehr warmherzig begrüßt und durfte sogar in einem der Internatszimmer übernachten. Ich heftete mich an ein paar Füße und konnte im chaotischen Schulalltag erkennen, dass lebensnah und mit vielfältigen digitalen Methoden unterrichtet wird. Im Kunstunterricht wurde ich überrascht: Die Jugendlichen arbeiteten selbstständig an ihren Abschlussarbeiten und bereits die Zwischenergebnisse waren meiner Einschätzung nach auf einem universitären Level. Die Schule ist zwar staatlich, aber besser betucht. Daher gibt es auch viel Platz und ausreichend gutes Material zum Arbeiten – im Gegensatz zur staatlichen Masiphathisane Primary School am Westkap, einer Schule für Xosa-Muttersprachler*innen.

Die Spirale des generationalen Traumas durch die südafrikanische Geschichte ist in dieser Gegend im scheinbaren Nirgendwo sehr deutlich zu spüren: Um die Schule herum sind Hütten, eng aneinander stehend und zusammengebaut aus Wellblech und verschiedenen anderen Materialien, hier und da Müllberge zwischen Blumen. Ab und zu werden Kabel oder Zaunpfähle von der Schule entwendet. Schwarze Kinder in weißer Uniform laufen auf langen, staubigen Wegen. Ein feeding scheme der Masiphathisane sichert so manchem Schulkind das Überleben. Bis zu 57 Kinder bilden mit einer Lehrkraft eine Klasse und lernen wie Sardellen gestapelt in Räumen, die für die Hälfte gebaut wurden. Aufgrund dieses Platzmangels in Kombination mit staatlichem Versagen mussten zusätzlich zum Schulgebäude mobile homes aus Metall errichtet werden, in denen die heiße Luft steht und ich nach 5 Sekunden meinen Fokus verlor. Kinder, Lehrkräfte und Schulleitung leisten hier beeindruckende Arbeit. „Ich könnte aus so vielen Gründen nicht an dieser Schule unterrichten”, denke ich zum ersten Mal. Und dann im Sportunterricht schwingen bunte Hoola Hoops und ich erlebe das schönste gemeinsame Lachen dieser Erde, weit weg von Problemen. Ein Erlebnis, das mich tief geprägt hat.

Freude und soziale Ungleichheit erlebte ich auch im Stranddorf Paternoster. Als eine der deutschen Volunteers holte ich Kinder zu Fuß aus der Schule ab und verbrachte die Nachmittage mit ihnen im Hoopsig Learning Center: Die Hausaufgaben wurden erledigt und es gab verschiedene Skillworkshops wie Backen, Tanzen oder Programmieren von Robotern. In Hoopsig wird auf spielerische Art gelernt.

Reisen

Ich bin sehr viel gereist und nie lange geblieben. Am schönsten war mein Garden Route Trip mit drei Freund*innen, die ich bei einem Tagesausflug nach Muizenberg beim Surfen kennen gelernt habe. Auf der Rückfahrt beschlossen wir: Wir machen einen road trip! Dann haben wir ein Auto gemietet und sind, erstmal völlig überfordert vom Linksverkehr, von Stellenbosch nach Gansbaai gefahren, um dort die Marine Five von einem Boot aus zu sehen. Am beeindruckendsten waren die Wale, die sich auf das Wasser fallen ließen oder mit Seetang spielten. Über eine Fahrt ins Landesinnere erreichten wir die Congo Caves, die wir über eine adventure tour erkundet haben, und eine Straußenfarm. Am nächsten Tag habe ich mein Herz an den Strand von Wilderness verloren, ein wirklich paradiesischer Ort. In Knysna ist plötzlich ein riesiger Baboon (Affe) in unser Bad geklettert, den wir erstmal zu verscheuchen versuchten, um dann beim Tsitsikamma blackwater tubing im Reifen umher schwimmen und von Klippen springen zu können. Am Tag danach erreichten wir nicht nur die Ostküste, wir erkundeten auch von unserem Auto aus den Addo Elephant Park und versuchten, so viele Tiere wie möglich zu erspähen bis schließlich ein paar Elefanten zwei Armlängen um uns herum an Büschen fraßen. Nach vielen weiteren unvergesslichen Erinnerungen kehrten wir wieder nach Stellenbosch zurück.

Auf meinen Reisen habe ich auch viel über die Geschichte und Probleme Südafrikas gelernt, besonders durch locals (profs, hosts, flatmates, friends) und das alltägliche Leben. Ich habe neue Wasserrecyclingstrategien angewandt, Plastikflaschen gekauft statt Leitungswasser getrunken, dank load shedding (stundenlange power cuts) Gespräche im

Dunkeln geführt und mich dabei über die rohen Eier in meiner Pfanne geärgert und sprachlos den Berichten von Familiengeschichten zugehört. Südafrika hat letztlich viele

Seiten.

Der Tag, an dem ich meinen Rückflug buchte, war kein schöner. Vom heißen Strand zum verregnet-grauen Deutschland ging es Ende Februar 2022. Ich vermisse Südafrika bis zum nächsten Besuch. Ich vermisse besonders die (Bio)Diversität, die Berge und das Meer, meine Freundinnen und nicht zuletzt die Warmherzigkeit und die leichte, bunte, sarkastische Stimmung der Menschen. Auf der anderen Seite fühlt es sich an, als hätte ich in einem halben Jahr ein ganzes Leben gelebt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.

Tipps

- Road Trips (Garden Route, Chapman's Peak Drive) und besondere Orte (Wilderness Beach, The Commons in Muizenberg, The Watershed in Kapstadt)

- Safaris (Addo Elephant Park, Marine Five in Gansbaai, Pinguine in Bolders Beach)

- Wandern und botanische Gärten (Kirstenbosch)

- Konzerte und Kultur (Chor der Stellenbosch Uni, Zeitz Museum)

- Essensvielfalt (Madam Taitou, Oranjezicht, V&A Food Market, Mojo Market)

- Unbedingt warme Kleidung für das Wohnheim in Stellenbosch mitnehmen, auch im Sommer

- Batteriebetriebenes Licht mitnehmen wegen load shedding

Willst du noch mehr über meine Erfahrungen in Südafrika erfahren? Dann empfehle ich dir meinen Podcast „Cosmic Cheeseballs” auf Spotify, Ep1 Part 2 (ab 19min.) und Ep 2 Part

6. https://open.spotify.com/show/4VErDAfEAoB0VaHNUfol9i?si=3ccaaf1ef3f049c0

Sanya studiert Englisch, WTH/S und Deutsch als Zweitsprache für das Lehramt an Oberschulen und entschloss sich, ein Praktikum an der Partnerschule des ZLSB, der Tabeetha School Jaffa in Tel Aviv, zu absolvieren. In ihrem Bericht erzählt sie von ihren Erfahrungen in der Schule und ihrem intensiven Kontakt mit der israelischen Kultur und Natur.

Die ersten Wochen - Ankommen

Die Anreise war gedanklich für mich nicht ganz so unbeschwert, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Berichterstattungen der zunehmenden Konflikte im Land lösten Sorge bei Familie und Freund*innen aus, was meine Vorfreude etwas trübte. Trotzdem verspürte ich große Aufregung je näher ich Tel Aviv kam. Die Einreise verlief problemlos und vermeintliche Befragungen hinsichtlich meines Aufenthaltes blieben aus. Und schon war ich da - mittendrin in einem neuen Land.

Tel Aviv empfing mich allerdings nicht wie erwartet mit Sonnenschein und blauem Himmel und so stand ich an meinem ersten Tag wortwörtlich im Regen. Vom Flughafen gelangt man unproblematisch mit der Bahn ins Stadtzentrum. Öffentliche Verkehrsmittel sind dank der aufladbaren Travel Card sehr einfach zu nutzen. Im Bus wurde ich allerdings schon vor die nächste Herausforderung gestellt: die hebräische Sprache. Dank Google Maps und sehr hilfsbereiten Israelis konnte ich zumindest verfolgen, an welcher Haltestelle ich aussteigen musste und dadurch recht einfach meine Unterkunft finden.

Spannend war, dass ich genau zur Zeit des Pessachfestes ankam und ich so überraschenderweise meine Frühstücksgewohnheit anpassen musste. Auf Getreide basierendes und gesäuertes Essen wird zu Pessach nicht verzehrt. Konkret heißt das: bei meiner Ankunft waren Brot und Müsli tabu. Die entsprechenden Regale im Supermarkt waren sogar abgedeckt. So gab es die ersten Tage zunächst Omelette zum Frühstück und natürlich Hummus en masse. Aufgrund der neuen Währung Schekel hatte ich außerdem absolut kein Gefühl für Preise und die Gewöhnung hat sehr lange gebraucht. Dass vieles verhältnismäßig teuer ist, merkte man allerdings recht schnell.

Die erste Woche konnte ich aufgrund der Osterferien noch entspannt zum Ankommen nutzen. Das Wetter wurde leider nicht besser und so verbrachte ich die ersten beiden Tage fast ausschließlich im Haus. Umso schöner war der erste sonnige Abend an der Promenade in Tel Aviv. Alle waren draußen, trieben Sport, saßen zusammen, quatschten und ich fühlte mich direkt sehr wohl und sicher. Schnell wurde klar, dass viele Israelis ihre Freizeit am liebsten draußen verbringen. Überraschenderweise gibt es viele Outdoor Gyms und gute Radwege, wodurch ich direkt Lust bekommen habe, die Stadt mit dem Rad zu erkunden.

Ich konnte mich schnell vom Lebensstil der Israelis inspirieren lassen und freute mich auf den Beginn meines Praktikums an der Tabeetha School, einen geregelten Alltag und viele sonnige Tage.

Schulalltag und Nahostkonflikt

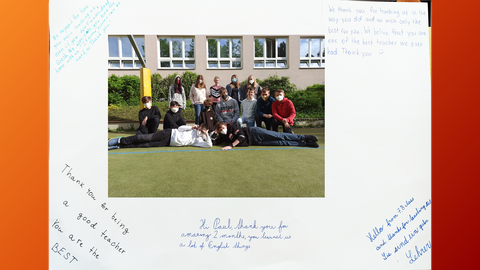

Die ersten Wochen meines Praktikums habe ich genutzt, um im Schulalltag anzukommen. Robin und Jessi, die beiden anderen Studierenden aus Dresden, haben mich zu Beginn mitgenommen und mir dadurch den Start an der Tabeetha School erheblich erleichtert. Generell hatten wir sehr viele Freiheiten im Rahmen des Praktikums: Wir durften uns völlig eigenständig unseren Stundenplan erstellen und ganz nach Interessen und Fachrichtungen in verschiedenen Klassen und Fächern hospitieren. In Absprache mit den Lehrkräften waren natürlich auch eigene Unterrichtseinheiten möglich. Zusätzlich hat Robin einen German Club gegründet, der fortgeführt werden soll.

Die Sprachenvielfalt ist extrem spannend und gerade für mich als zukünftige Englischlehrerin eine besondere Erfahrung. Die Muttersprache der meisten Schüler*innen ist Hebräisch oder Arabisch. Darüber hinaus gibt es einige russisch-, chinesisch-, spanisch- und deutschsprachige Schüler*innen, sodass man auf dem Schulhof unterschiedliche Gespräche verfolgen konnte. Alle werden ab der Vorschule hauptsächlich in Englisch unterrichtet und haben zusätzlich Hebräisch- und Arabischunterricht.

Im Gegensatz zu deutschen Schulen fiel mir direkt auf, dass vieles etwas weniger strenggenommen wird. So war es kein Problem, wenn eine Stunde mal ein paar Minuten später anfing oder eine Stunde anders verlief als geplant. Dies kam auch uns als Praktikant:innen zugute da ich es bisher nicht erlebt habe, dass so viel Freiheit hinsichtlich Hospitationen und Unterrichtsversuchen gegeben wurde.

Im April wurde außerdem der nationale Feiertag „Jom haAtzma’ut“, der Tag der Unabhängigkeit Israels, gefeiert. Am Vorabend gedenkt das Land seiner gefallenen Soldaten, indem die Sirenen für zwei Minuten heulen und das ganze Land wortwörtlich stillsteht. Am Feiertag selbst spielte sich das Leben hauptsächlich draußen ab: Die meisten Israelis trafen sich im Park Hayarkon oder an einem der zahlreichen Strände zum Grillen und Picknicken.

Der Feiertag hat mir jedoch auch zum ersten Mal aufgezeigt, wie kompliziert und komplex der sogenannte Nahostkonflikt ist. Während die meisten meiner israelischen Freund*innen am Unabhängigkeitstag die Staatsgründung feiern, spricht mein arabischer Freund von der „Nakba“ (arabisch: Katastrophe) und erinnert damit an die Flucht der Palästinenser*innen aus dem heutigen Staatsgebiet Israels. Und wie real und anhaltend der Konflikt zwischen beiden Parteien nach wie vor ist, haben wir selbst miterlebt als am 10. Mai die Luftalarm-Sirenen in Tel Aviv heulten. Natürlich wurden wir auf eine solche Situation vorbereitet und uns versichert, dass die Gefahr durch das israelische Raketenabwehrsystem relativ gering ist. Nichtsdestotrotz war es für mich eine surreale Erfahrung. Für viele war es allerdings nicht der erste Raketenalarm und so ging der Alltag anschließend mehr oder weniger normal weiter. Mein israelischer Mitbewohner empfing mich später seelenruhig: „Das gehört bei uns leider auch dazu.“

Besonderer Schulalltag, Tel Aviv & Haifa

In der Tabeetha School war oft neben dem täglichen Unterricht viel los und wir wurden meistens in Events und Ausflüge eingebunden. Im Mai haben wir einen Freitag eine “Spring Fair“ mit der gesamten Grundschule veranstaltet, bei der Spiele und Essen angeboten wurden. Die Eltern haben verschiedene nationale Gerichte mitgebracht, sodass ein riesiges vielfältiges Buffet entstand. Einen anderen Tag durfte ich Klasse 7 auf ein Fußballturnier für Mädchen und ab Mitte Mai die sechste Klasse jeden Freitag zu einem spannenden Podcast-Workshop begleiten.

Wie in der Schule ist auch in Tel Aviv immer etwas los. Und wenn ich immer sage, dann meine ich wirklich jeden Tag, jeden Abend und jede Nacht – 24/7. Die Stadt ist entsprechend dynamisch, jung, modern und divers. Die Menschen sind offen, freundlich und hilfsbereit. Ich erinnere mich, dass ich in der ersten Woche noch kein Bargeld hatte und bei einem kleinen Falafel-Laden nicht mit Karte zahlen konnte. Als ich deshalb gerade wieder gehen wollte, bot ein Israeli an für mich in bar zu zahlen, da es nur eine kleine Summe sei.

Auch mein Fahrrad habe ich übrigens über Kontakte von einem Israeli kostenlos ausleihen dürfen. Dabei hatte dieser weder meinen vollen Namen noch irgendeine Garantie dafür, dass ich das Rad am Ende wirklich wiederbringen würde. Wann ich die Miete genau überwies, war meinem Mitbewohner auch relativ egal und einen Putzplan braucht hier niemand. Ich könnte weitere Beispiele auflisten, aber beeindruckt war ich auf jeden Fall von dieser unglaublichen Gelassenheit und dem mir entgegengebrachten Vertrauen in vielen Situationen.

Tel Aviv ist busy aber gleichzeitig übersichtlich und man kommt innerhalb des Zentrums in weniger als einer halben Stunde mit dem Fahrrad überall hin. Ich war großer Fan der ausgebauten Fahrradwege und habe die tägliche Fahrt zur Schule entlang des Strands immer sehr genossen. Nach der Schule sind wir meistens zum Jaffa Flea Market gegangen, haben uns in den kleinen Gassen Jaffas treiben lassen. Die meisten Israelis gehen am Donnerstag oder Freitag aus, denn Freitagnachmittag beginnt der Ruhetag Shabbat.

Da wir an der Schule jedoch von montags bis freitags arbeiten, blieb normalerweise nur der Freitag zum Ausgehen.

Meine Mitbewohnerin aus Dresden hat mich für eine Woche besucht und gemeinsam sind wir einen Tag in den Norden Israels gefahren, um uns die Stadt Haifa anzuschauen. Fährt man einmal raus aus Tel Aviv, merkt man erst was Israel landschaftlich zu bieten hat. Die Zugfahrt dauert etwa eine Stunde und man befindet sich in einer komplett anderen Umgebung. Alles ist grüner, ruhiger und überraschenderweise bergiger. Das Klima ist angenehmer und wir hatten einen wunderschönen Blick über die Stadt und das Mittelmeer vom Bahai Garden am Berg Karmel aus.

Unterrichtserfahrung, Tayyibe & Dead Sea Tour

Im Laufe des Praktikums durften wir uns im Team-Teaching im Geschichtsunterricht ausprobieren und ich habe bspw. eine Stunde in Englisch zur Martin Luther King Speech gehalten. Generell habe ich mich während der Arbeit an der Tabeetha School mit vielen unterschiedlichen Themen befasst, die mich sonst eher weniger beschäftigen. Zudem wurden wir des Öfteren für Vertretungsstunden eingesetzt, in denen wir entweder vorbereitete Inhalte unterrichten konnten oder auch improvisieren mussten. Dabei habe ich vor allem viel hinsichtlich behaviour und classroom management gelernt.

Gerade das hat mir persönlich viel gebracht, da wir uns ja normalerweise in Praktika hauptsächlich auf das Unterrichten und die Inhalte fokussieren. Eine sehr herausfordernde, aber auch erkenntnisreiche Erfahrung!

Nach der Schule hat uns einer der arabischen Lehrer für einen Nachmittag seine Heimatstadt Tayyibe gezeigt. Tayyibe liegt nordöstlich von Tel Aviv an der Grenze zum Westjordanland und ist hauptsächlich durch eine arabische Bevölkerung geprägt. Gefühlt kennt dort jeder jeden und meine Mitbewohnerin, Jessi und ich wurden super freundlich empfangen. In einer kleinen Bäckerei wurde extra für uns eine große frische Portion des arabischen Desserts Knafeh zubereitet. Knafeh wird warm serviert und besteht aus einem überbackenen süßen Käse, der sich in sehr langen Fäden zieht, und mit Rosenwasser und Pistazien serviert wird.

Nachdem meine Mitbewohnerin Tel Aviv wieder verlassen hat, kam meine beste Freundin zu Besuch und gemeinsam haben wir eine Tour zum Toten Meer gemacht. Die Landschaft verändert sich wieder völlig sobald man in Richtung Totes Meer fährt. Es wirkt wie eine endlose, heiße, steinige Wüste und manche sprechen von einer „marsähnlichen“ Landschaft. Wir besichtigten den Masada National Park. Von der auf einem Bergplateau erbauten Felsenfestung kann man das gesamte Tote Meer überblicken. Masada hat bis heute eine ganz besondere Bedeutung, da es den zentralen Ort des jüdischen Widerstands gegen die römische Besatzung symbolisiert.

Nachdem wir einen Zwischenstopp im Naturreservat „En Gedi“ gemacht haben und uns dort an den vielen Wasserfällen abgekühlt hatten, ging es weiter zum Toten Meer.

Rückblickend bin ich super froh an die Tabeetha School in Tel Aviv gegangen zu sein. Die Erfahrungen in Israel, der Austausch mit internationalen Lehrenden und den Schüler:innen vor Ort waren mehr als bereichernd und haben mich in meiner zukünftigen Rolle als Lehrperson bestärkt. Darüber hinaus ist Israel eines der spannendsten Ländern, in denen ich je war und ich habe mich nach kürzester Zeit wirklich wohl und heimisch gefühlt. Ich würde dort jederzeit wieder ein Praktikum machen und kann es allen, die offen für Neues sind und sich in (internationalen) Lehr-Lernkontexten ausprobieren wollen, wärmstens ans Herz legen!

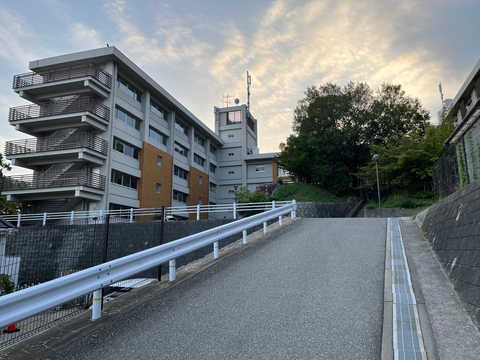

Jan studiert Geographie und Geschichte für das Lehramt an Oberschulen und entschloss sich, ein Auslandssemester an der Catholic University of Saint Augustine of Hippo in Indonesien zu absolvieren. In seinem Bericht spricht er von seinen Erfahrungen an der kleinen abgelegenen Unviversität, in den ortsansässigen Schulen und allgemein vom Leben auf Borneo.

Begrüßungszeremonie

Im Wintersemester 23/24 ergriff ich die Möglichkeit, ein Auslandssemester in Indonesien zu verbringen. Das dreieinhalbmonatige Programm fand auf der Insel Borneo in einer Kleinstadt namens Ngabang statt. Die hier vor einigen Jahren gegründete Universität befindet sich im Inland Borneos und ermöglicht somit, dass auch in dieser ruralen Region Zugang zu höherer Bildung etabliert wird. Das Hauptaugenmerk des Programms stellt der kulturelle Austausch dar, welcher in dieser Region aufgrund seiner Abgeschiedenheit bisher nur schwer möglich ist. Nur selten verlieren sich Touristen in diese Region. Umso authentischer war der Einblick in die Lebenswelt der Menschen.

Um in dieser Hinsicht einen Austausch zu erleichtern, bekamen wir Unterricht in deren Sprache „Bahasa Indonesia“. Diese Sprache lernen alle Kinder ab dem ersten Schuljahr und dient zur allgemeinen Verständigung. Die Bedeutung dieser einheitlichen Sprache zeigt sich nicht nur an unserem Beispiel. Allein in dem Kulturkreis der Dayak, welcher eine Vielzahl von Stämmen auf Kalimantan umfasst, wie die Einheimischen die Insel nennen, gibt es um die 400 verschiedenen Sprachen. Diese sind gänzlich unabhängig voneinander und nicht als Dialekte zu verstehen. Um die Sprachbarriere zu umgehen, erhielten wir an der Universität Indonesisch Unterricht, in welchem wir auch das A1 – Niveau erreichen konnten.

In den drei Monaten erlangte man Einblicke in das Universitäts- und Schulleben der dortigen Bevölkerung. Die Universität diente ausschließlich der Ausbildung von Lehrpersonal in den Bereichen Englisch, Sport und Mathematik. Die Lehrkräfte und Student*Innen hatten erstaunliche Biografien. Während die Lehrkräfte in einer solch abgeschlagenen Region universitäre Strukturen erschaffen, nehmen sie allerlei Entbehrungen und Kompromisse in Kauf. Die Student*innen hatten alle eine sehr beeindruckende Geschichte zu erzählen, wenn es um ihren Weg für universitäre Bildung ging. Hierbei spielten oft traditionelle Werte und finanzielle Mittel eine große Rolle, welche den Zugang erschwerten und deren Willenskraft nur noch mehr unterstrichen.

Auch die Bildungsebene der Schulen konnten wir in dieser Zeit ausgiebig besichtigen. Dies wurde durch ein Praktikum an einer Schule, welche unseren Gymnasien gleicht, ermöglicht.

Unterricht in einer Senior High School 1

Trotz der vorhandenen Sprachbarriere konnte ich hier im Unterricht hospitieren und selbst Unterrichtsversuche halten. Ermöglicht wurde dies durch einen Übersetzer, welcher mir die Zeit in der Schule beiwohnte. Die Unterrichtsversuche stellten mich vor viele Herausforderungen. Den indonesischen Lehrplan auszuarbeiten, meine Stunden mit indonesischem Vokabular zu ergänzen oder vor 40 Schüler*Innen zu unterrichten sind dabei nur einige ausgewählte Aspekte.

Die Kultur dieser Region war für mich etwas gänzlich Neuartiges. Mit einer Bevölkerung von über 270 Millionen Menschen ist Indonesien der größte muslimische Staat der Erde. Wir hatten jedoch viel mit dem christlichen Anteil der Bevölkerung zu tun, da besagte Universität einen katholischen Träger hat. Religion ist in dieser Region ein besonders wichtiger Bestandteil des Lebens. Neben der häufigsten Frage, ob man denn ein Foto mit uns machen könnte, war die Frage der Religionszugehörigkeit ebenfalls ein dauerhaftes Thema. Wenn ich mich dann als Atheist bekannte, wurde mir viel Erstaunen entgegengebracht. Dieser Status ist dort unmöglich, da es existenzieller Bestandteil des Lebens vor Ort darstellt.

Die Identifikation mit den eigenen Wurzeln ist weiterhin jedoch auch ein Thema. Die dunkle Geschichte der Stämme wurde uns ebenfalls in Gesprächsrunden am Lagerfeuer mitgeteilt. Die Dayak-Kultur ist im indonesischen Raum für seine Kriegerstämme bekannt. Diese wurden in der Vergangenheit mit Traditionen der Kopfjagd oder auch Kannibalismus in Verbindung gebracht. Es gibt jedoch auch noch Traditionen aus dieser Kultur, welche bis heute gepflegt werden. So kam man häufig mit der Kunst dieser Volksgruppe, deren Musik und Tänzen in Berührung. Besonders bei Empfängen wurden uns diese Tänze zu Ehren mit vollem Stolz vorgetragen.

Häufig wurden wir gefragt, wie wir denn mit dem Kulturschock zurechtkämen. Natürlich lässt sich nicht leugnen, dass man sich in einer Umgebung befand, welche viele Unterschiede zu unserem normalen Umfeld aufweist. Beispielsweise ist das Klima ein Faktor, welcher nicht zu unterschätzen ist. Durch die Lage am Äquator findet man dort ganzjährig hohe Temperaturen vor. Wir waren zur Regenzeit vor Ort, was sich durch äußerst starke Regengüsse auszeichnete, welche nahezu immer pünktlich am späten Nachmittag stattfanden. Die Temperaturen waren täglich über 30 Grad Celsius und gepaart mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Ich gewöhnte mich recht schnell an das Wetter und konnte es auch gut genießen. Jedoch brauchte man dauerhaft Sonnencreme, um seiner Haut keinen Schaden zuzufügen, und häufiger Pausen.

Ich mache regelmäßig Sport, was ich in dieser Zeit auch beibehielt. Dabei muss man sich jedoch auf extreme Voraussetzungen einstellen. Tagsüber ist höchstens Schwimmen eine Tätigkeit, welcher man nachgehen kann. Ansonsten sind klimatisierte Räume unausweichlich für sportliche Tätigkeiten. Ich bevorzugte immer nach Sonnenuntergang zu trainieren, da dann die Temperatur merklich angenehmer wurde. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird jegliche Aktivität jedoch erschwert. Der Schweiß kann nur sehr schwer verdunsten, was einerseits dazu führt, dass man nach 15 Minuten Aktivität komplett durchgeschwitzt ist und die natürliche Kühlung der Haut aufgrund der schlechten Verdunstung nur schlecht funktioniert. Somit muss man mit Einschränkungen rechnen.

Palmölfarmer

Was das Essen betrifft, so muss man sich auf eine sehr scharfe Küche einstellen. Chili gehört zu den Grundlagen der meisten Gerichte und führte für mich teilweise zur Ungenießbarkeit der Speisen. Im Laufe der Zeit erhöhte sich meine Akzeptanz für dieses scharfe Essen, jedoch war dies noch lange nicht das Level der Einheimischen. Diese essen alles mit Sambal, was eine Art Paste aus zerquetschtem Chili ist. Nicht nur warme Mahlzeiten werden damit verfeinert, sondern beispielsweise auch unreife Mango oder andere Früchte.

Andererseits findet man auch eine Vielzahl von Früchten und Gemüse vor, welches endemisch auf Borneo ist und somit nirgendwo sonst auf der Welt anzutreffen ist. Darunter sind sehr schmackhafte Früchte wie Rambutan und Lansat, welche durch gänzlich neue Geschmacksrichtungen bestechen. Es gab aber auch sehr gewöhnungsbedürftige Früchte, worunter Durian zählt. Gewarnt wurde ich schon vor meinem Besuch, was mich auf dieses Ereignis gewissermaßen vorbereitete. Die Frucht hat einen süßlichen fauligen Geruch und ist daher in vielen Einrichtungen verboten. Die Konsistenz ist sehr fettig und dem Geruch recht ähnlich. Diese Frucht gilt bei den meisten Indonesiern als Delikatesse und wird bis zur Fruchtzeit immer sehnsüchtig erwartet. Die Eindrücke, welche wir als Europäer bei dieser Frucht bekommen haben sind möglicherweise ähnlich, wie wenn wir den Indonesiern eine Art Blauschimmelkäse präsentieren. Ich kostete die Frucht jedoch auch und lehnte bei anschließenden Gelegenheiten dankend ab. Insgesamt war eine Kostprobe der verschiedensten Lebensmittel aber meist sehr gewinnbringend, da man häufig gänzlich neue Geschmacksrichtungen entdecken konnte.

Einen Kulturschock konnte ich dementsprechend nicht ausmachen. Das lag vielleicht aber auch an den Menschen, welche mir eine selten erlebte Herzlichkeit entgegenbrachten. Auch wenn die Kommunikation durch die Sprachbarriere meist sehr rudimentär war, so wurde man in deren Häuser eingeladen und dort bewirtet.

Mittels des Smartphones wurde sich dann zu gewissen Themen ausgetauscht. Dies zeigte einem meist, dass man auch diese großen Unterschiede überwinden kann und mit der richtigen Einstellung sehr viel möglich ist. Für mich als Mitteleuropäer war auch die Natur sehr interessant. Mir wurde dabei die Möglichkeit zu Teil, einige Nationalparks zu besuchen und dort die ursprüngliche Flora und Fauna zu begutachten und zu erleben. Auf der anderen Seite wurde deutlich, was das Palmöl für diese Region für eine Rolle spielt in Hinsicht auf wirtschaftlichen Aufschwung und damit verbundene Verbesserungen in deren Lebenswelt. Dieses Dilemma regte diverse Überlegungen an.

Abschließend möchte ich hinzufügen, dass es eine einmalige und bereichernde Erfahrung war. Die Möglichkeit für über drei Monate in einem Land wie Indonesien zu leben, hat mich viel hinzulernen und dabei auch die eigenen Zustände hinterfragen lassen. Die Privilegien, welche wir genießen, sind definitiv nicht selbstverständlich. Deren Wertschätzung wurde einem in solchen Momenten bewusst. Wenn man sich jedoch die Voraussetzungen der dortigen Bevölkerung anschaut, so machte es einen auch ab und an etwas nachdenklich und traurig. Auf der anderen Seite konnte man eine Lebensfreude und Freundlichkeit beobachten, welcher unsere Verhältnisse hinterherhinken. Dieser Umstand machte einen dann doch wieder glücklich. Für die Ermöglichung dieser Erfahrungen bedanke ich mich bei allen beteiligten Personen und Institutionen.

Sophie studiert Geographie und Musik für das Lehramt an Gymnasien und entschloss sich, ein Auslandssemester an der Catholic University of Saint Augustine of Hippo in Indonesien zu absolvieren. In ihrem Bericht spricht sie von ihren Erlebnissen zwischen Palmölplantagen und der neu gebauten Universität.

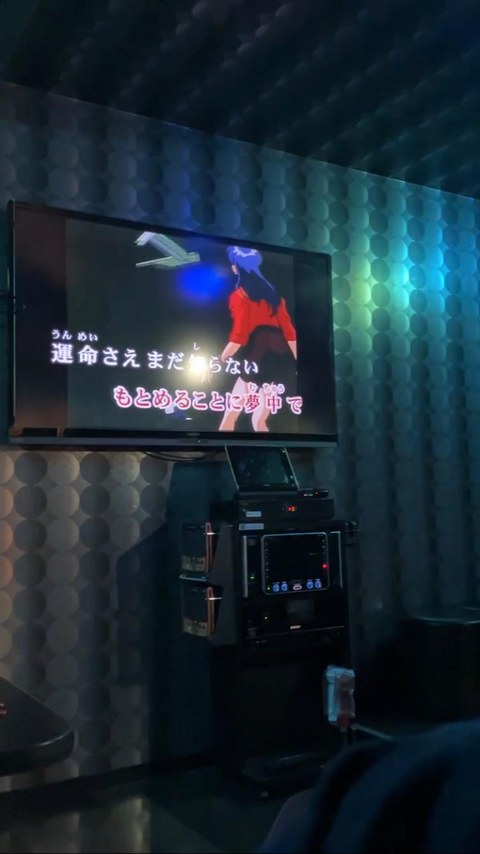

In Ngabang fiel mir sehr schnell die Lebensfreude der Menschen positiv auf. Es wird viel gelacht, die Menschen freuen sich über Kleinigkeiten und sind dankbar dafür, was sie haben. Dies lässt sich wahrscheinlich nicht auf Alle übertragen und doch ist es ein Grund, warum ich mich in Ngabang so wohlfühlte. Ich erlebte es selten, dass sich über Sachverhalte aufgeregt wurde. Wenn der Strom ausfiel, wurde gewartet bis er wieder funktionierte. Wenn das Wasser im Wohnhaus nicht lief und alle sich im Fluss duschen mussten, war das okay. Ich fragte mich oft, was die Ursache für diese positive Lebenseinstellung ist. Sicherlich spielen die zahlreichen Sonnenstunden oder auch einige durch Religion vermittelte Werte wie Dankbarkeit eine Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass ein Zusammenhang mit dem ständigen Aufführen von Musik besteht. Sei es durch Karaoke Abende, Singpausen bei Bildungsveranstaltungen, das Tanzen von traditionellen und nicht traditionellen Tänzen oder das Singen im Kirchenchor. Überall singen die Menschen in Ngabang.

Während des Borneo Mobility Programms absolvierte ich ein Praktikum an der „SMK Maniamas Ngabang“. Dort lernen Schüler:innen von der zehnten bis zwölften Klasse. Ich unterrichtete Musik und durfte während der Hospitationen und Nachmittagsangebote die indonesische Musikkultur besser kennenlernen. Die Schülerinnen zeigten mir ihre traditionellen Tänze und brachten mir die Handbewegungen und Schritte bei. Außerdem stellten sie mir ihre traditionellen Instrumente vor, die ich alle spielen durfte. In der Schule wurde ich viel eingebunden und meine Mentorin informierte mich über zahlreiche musikalische Veranstaltungen, die ich anschließend besuchte. So leitete ich auch einmal das Einsingen und die Chorprobe eines Erwachsenenchors. Unvergesslich bleiben die beiden Projekttage an der Schule, an denen ich Jurorin sowohl für den Gesangs- als auch Tanzwettbewerb sein durfte. Am Freitag, den 08.12.2023, sangen die Schüler*innen vor, ich vergab Punkte und lernte viele neue indonesische Lieder kennen.

Beim Tanzwettbewerb am darauffolgenden Tag traten Tanzgruppen gegeneinander an, die entweder zu moderner oder traditioneller Musik tanzten. Mir wurde ein weiteres Mal bewusst, wie stolz die Menschen auf ihre Kultur sind und wie diese auch an die junge Generation weitergegeben wird.

Weihnachten 2023 war etwas ganz besonderes. Dieses für mich sehr bedeutsame Fest in einem anderen Land, in einer anderen Kultur zu feiern, wird mir wohl immer in Erinnerung bleiben. In Indonesien gehen die Menschen von Haus zu Haus, überall stehen Dosen mit den verschiedensten Snacks bereit und es wird sehr viel gegessen. Einer unserer Freunde lud uns zu seiner Familie in ein kleines Dorf ein. In dem bunt bemalten Holzhaus schliefen wir Frauen zu dritt und die Männer nebenan zu acht in einem Raum. Abends grillten wir, ein Freund spielte Gitarre und alle sangen gemeinsam. Während der Mahlzeiten saßen wir immer in einem Kreis auf dem Boden. In der Mitte befand sich das Essen und ein Großteil der Anwesenden aß mit Fingern.

Wir brachten ein bisschen die deutschen Weihnachtstraditionen nach Indonesien, indem wir deutschen Kartoffelsalat zubereiteten und den Stollen schnitten, den wir aus Deutschland mitbrachten. Geschenke sind zu Weihnachten nicht typisch, trotzdem verteilten wir unsere mitgebrachten Geschenke, um uns für die Gastfreundlichkeit zu bedanken. Am 26.12.23 fuhren wir mit drei unserer indonesischen Freunde nach Singkawang. In dieser Stadt leben viele Chines*innen, sodass wir auch über deren Kultur Einiges lernen konnten. Singkawang liegt direkt am Meer. Bei einem Strandbesuch sah einer unserer Freunde, der in einem kleinen Dorf aufwuchs, das erste Mal das Meer. Die Faszination in seinen Augen war so schön zu sehen und machte mir einmal mehr klar, wie viel Glück ich habe, so viele Möglichkeiten zu haben. Er lebt sein ganzes Leben auf einer Insel und sieht mit 21 Jahren das erste Mal das Meer!

Auch von Ngabang unternahmen wir zahlreiche Tagesausflüge. Ein Highlight war der 9km entfernte Wasserfall. Schon die Scooterfahrt dorthin gefiel mir sehr und als wir allein, mit einem indonesischen Mittagessen vor diesem kraftvollen Wasserfall saßen, war die Faszination sehr groß. Nach dem Essen kletterten wir die Felsen entlang, um näher ans Wasser zu gelangen und schlussendlich mit ausgebreiteten Armen unter dem nach unten strömenden Wasser zu stehen. Neben dem Wasserfall besuchten wir auch ein traditionelles Haus, in dem auch heute noch Menschen leben. Während wir gemeinsam mit dem Bewohner:innen in einem Raum saßen und die Snacks von Weihnachten aßen, ging plötzlich das Licht aus. Die jungen Menschen im Raum aktivierten ihre Handytaschenlampe, während die älteste Frau im Raum aufstand und eine Kerze anzündete. So unterhielten wir uns bei Kerzen- und Taschenlampenschein über die kulturellen Unterschiede und befragten die Bewohner:innen des traditionellen Hauses über ihr Leben und ihre Gewohnheiten. Eine weitere schöne Erinnerung ist der Besuch eines Dorfes vier Stunden entfernt von Ngabang. Ein Mitarbeiter der Universität lud uns zu seiner Familie ein und wir lernten mehr über das einfache Leben auf dem Land. Am Abend luden uns die Dorfbewohner:innen auf eine Karaoke- und Nachbarschaftsparty ein. Wir aßen , was wir noch nie vorher gesehen haben und sangen „Kling Klang“ von Keimzeit in das Mikrofon, während all die lieben Menschen um uns herum tanzten und klatschten.

Eine Neubeantragung unserer Visa führte uns auf den malaysischen Teil von Borneo, wir verbrachten eine Woche in Kucing. Von dort aus besuchten wir verschiedene Nationalparks, wanderten durch den Regenwald, sahen unterschiedliche Affenarten, besuchten ein kulturelles Dorf und lernten auch deren Kultur besser kennen. Singapur konnten wir ebenfalls für fünf Tage besuchen, was sehr aufregend und spannend war! Diese Ausflüge taten sehr gut, da wir an den anderen Orten zwei Touristen von Vielen waren. In Ngabang bekamen wir sehr viel Aufmerksamkeit. Wir wurden täglich und überall nach Fotos gefragt, an einigen Tagen fühlten wir uns wie eine Celebrity und am nächsten Tag wie ein Zootier. Die Menschen waren immer sehr nett und doch tat es manchmal gut, die Wege zwischen den Palmölplantagen allein entlang zu laufen.

In Ngabang fuhr ich mit dem Scooter von Ort zu Ort. Anfangs musste ich mich sowohl an den Linksverkehr, als auch an die nicht vorhandenen Verkehrsregeln gewöhnen. Kurz darauf genoss ich jede Scooterfahrt. Oft fuhr ich nachmittags in ein Café namens Kana. Dort plante ich Unterricht und trank nebenbei einen günstigen Matcha Latte oder einen der vielen verschiedenen Kaffee. Ebenso plante ich dort oft den Lerninhalt für „English for everyone“. Jeden Freitag unterrichteten wir in der Universität Englisch. Die Englischstudent:innen dort lernen zwar die Grammatik und Vokabeln kennen, sprechen allerdings sehr wenig Englisch. Oft haben sie Angst davor, Fehler zu machen. In unserem Englischunterricht stand daher zum einen im Fokus die Student*innen zum Sprechen zu ermutigen, und zum anderen deren Vokabular und Aussprache zu verbessern. Ich konnte verschiedene Unterrichtsmethoden ausprobieren in einem Fach, welches ich eigentlich nicht studiere - eine sehr spannende und bereichernde Erfarung. In der Universität erhielten wir indonesischen Sprachunterricht. Dieser war sehr individuell und half uns, im Restaurant und in alltäglichen Situationen mit den Menschen Indonesisch zu sprechen.

Abschließend möchte ich unterstreichen, wie schön die Zeit in Ngabang für mich war und wie dankbar ich für diese sehr wertvolle Erfahrung bin. Ich würde jeder Person empfehlen, für einige Zeit ins Ausland zu gehen und eine neue Kultur kennenzulernen. Das „Borneo Mobility Program“ ist sehr empfehlenswert, um sich selbst weiterzuentwickeln und eine schöne Zeit im Ausland zu verbringen.

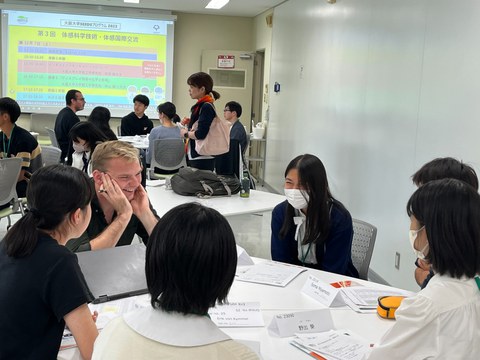

Erik studiert Geographie und Geschichte für das Lehramt an Oberschulen und absolvierte für drei Monate ein Auslandssemester an der Osaka University in Japan.

Von Ende September bis Mitte Dezember hatte ich das Privileg, dank der Förderung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), an einem kombinierten Studien- und Praxisaufenthalt in Japan teilzunehmen. Dieses Programm wurde durch das IMPRESS Team des ZLSB vermittelt, was es mir ermöglichte, tiefgreifende akademische und praktische Erfahrungen zu sammeln.

Meine Ankunft in Japan war eine Herausforderung, bedingt durch die lange Flugzeit, den Jetlag, eine um 90 % höhere Luftfeuchtigkeit und um 20 Grad höhere Temperaturen. Trotzdem empfing mich Prof. Nomachi, der mir Aufgaben an der Universität vermitteln und mich während meines Aufenthalts betreuen sollte, herzlich. Er holte mich persönlich von der nahegelegenen Bahnstation ab, obwohl ich aufgrund der beeindruckenden, aber anfangs verwirrenden Osaka U-Bahn, die sich wie eine Stadt unter der Stadt anfühlte, 10 Minuten zu spät kam. Dieses erste Missgeschick brach sofort das Klischee über die Pünktlichkeit der Deutschen, was Prof. Nomachi jedoch gelassen nahm.

Meine Wohnsituation in Osaka war im Gästehaus des RCNP auf dem Universitätscampus, etwa 45 Minuten mit der U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt. Obwohl es sich nicht um ein traditionelles Wohnheim handelte, war das Zusammenleben mit vielen Masterstudierenden und Doktoranden in dieser Unterkunft eine bereichernde Erfahrung. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, und trotz der etwas kleinen Gemeinschaftsküche bot die Nähe zum stets geöffneten Family Mart Convenience Store, der 24/7 alles Nötige bereit stellte, einen erheblichen Komfort.

Das erste Wochenende nutzte ich, um mich von der Reise zu erholen und gleichzeitig meine neue Umgebung zu erkunden. Osaka bei Nacht war ein atemberaubender Anblick, der eine Flut von Eindrücken hinterließ, die ich kaum verarbeiten konnte. Die Leuchtreklamen, insbesondere die von Glyco, waren ein unvergesslicher Teil dieser für mich neuen, überwältigenden Welt.

Am Sonntag, noch gezeichnet vom Jetlag, trat ich die Reise zum nationalen Flughafen an, von wo aus ich nach Sendai flog, um nach Fukushima zu gelangen. Schon am Flughafen knüpfte ich erste Kontakte zu anderen, die ebenfalls auf ein Auslandssemester in Japan waren, darunter Niederländer aber auch mit Japanern. Gemeinsam teilten wir die Aufregung und die Neugier auf das, was die kommenden Tage bringen würden.

Die Teilnahme am Workshop der Hamadori-Schule in Fukushima war eine tiefgreifende Erfahrung, die meine Sichtweise auf Strahlung und ihre Folgen nachhaltig verändert hat. Vor diesem Workshop war mein Wissen über Strahlung begrenzt; jedoch führten die intensiven Diskussionen und der Austausch mit den Einheimischen, die in dieser von der Nuklearkatastrophe betroffenen Region leben, zu einer erheblichen Erweiterung meines Verständnisses.

Die Einführung in die Verwendung von Strahlungsmessgeräten und entsprechender Software war nur ein Teil der Lernkurve. Besonders eindrucksvoll waren die Gespräche mit den Menschen vor Ort, die daran arbeiten, ihre Gemeinschaften wieder aufzubauen. Diese Interaktionen widerlegten mein anfängliches Bild von der Gegend als verlassene Geisterstadt. Die praktischen Bodenmessungen, bei denen wir feststellten, dass sich Cäsium-137 hauptsächlich in den obersten 5 cm des Bodens ansammelt.

Der Umfang der Bodensanierung, bei der 137 Millionen Kubikmeter kontaminierter Erde entfernt wurden, unterstrich die Notwendigkeit, Nachrichten und Informationen kritisch zu betrachten und die Bedeutung der Einordnung von Strahlungs- und Verschmutzungsgrenzwerten in einem globalen Kontext zu verstehen. Die Diskussionen mit internationalen Kollegen während des Workshops brachten mich dazu, meine bisherigen Ansichten über die Rolle der Kernenergie als potenzielles Mittel zur Reduzierung von CO₂-Emissionen zu überdenken.

Insgesamt hat der Aufenthalt in der Hamadori-Schule mein Verständnis für die komplexen Aspekte der Strahlung, ihre Auswirkungen und die damit verbundenen Herausforderungen der Kernenergie erweitert und mich dazu angeregt, meine früheren Überzeugungen kritisch zu hinterfragen.

Nach dieser intensiven Lernwoche, in der ich Freundschaften von Indonesien bis Finnland schließen konnte, kehrte ich nach Osaka zurück. Dort stand am nächsten Tag ein Kennenlerntreffen für eine neue Aufgabe an der Osaka University auf dem Programm. Ich wurde als Assistent für das SEEDs-Programm engagiert, ein Bildungsprojekt, das sich der Förderung hochbegabter japanischer Jugendlicher widmet. Dieses Engagement gab mir die Gelegenheit, mein Wissen und meine Fähigkeiten in einem internationalen Bildungsumfeld anzuwenden und weiterzuentwickeln.

Ich hielt Vorträge über Deutschland, begleitete Jugendliche zu einem Wissenschaftsfreizeitpark, wo spielerisch Naturwissenschaften vermittelt wurden, und unterstützte bei der Präsentation eigener Forschungsprojekte, die die Schüler zusammen mit ihren Professoren erarbeitet hatten. Selbst bei der dreistündigen, komplett auf

Japanisch gehaltenen Zeremonie des Wissenschaftspreises der Universität, von der ich sprachlich wenig verstand, gewann ich wertvolle Einblicke. Meine Bitte um Übersetzung an die japanischen SEEDs-Assistenten wurde mit einem lakonischen „Mhm... it was lame, don't worry“ quittiert, was die Situation auflockerte.

Die Arbeit im SEEDs-Programm ermöglichte es mir, Orte in Osaka zu besuchen, die normalerweise für Touristen unzugänglich sind, immer mit dem Privileg, einen Übersetzer zur Seite zu haben. Trotz sprachlicher Barrieren – viele Japaner sprechen nur zögerlich Englisch – gelang es mir, mich zu verständigen und sogar alltägliche Konversationen zu führen. Gegen Ende meines Aufenthalts konnte ich sogar in einem Convenience-Store auf Japanisch nach einer Tüte fragen und um das Aufwärmen meines Essens bitten.

Im Oktober war ich intensiv damit beschäftigt, Daten aus Fukushima auszuwerten und Proben zu analysieren, was mir die Möglichkeit bot, mit verschiedenen Fakultäten zusammenzuarbeiten. Prof. Nomachi lud mich zu einer Party des RCNP ein, bei der neue Mitarbeiter willkommen geheißen wurden. Dort genoss ich japanische Hausmannskost und nahm an einem spielerischen Wettbewerb teil, bei dem der „deutsche“ natürlich beim Bier-erraten aus Shotgläsern siegte – eine Anekdote, die mir nebenbei einen 1500 Yen Amazon-Gutschein einbrachte.

Im November kehrte etwas Ruhe ein, da nur noch die Wochenenden durch SEEDs-Veranstaltungen ausgefüllt waren. Diese freie Zeit nutzte ich, um die Kansai-Region zu erkunden. Ich besuchte das historische Kyoto, sah die berühmten Rehe in Nara, durchstreifte einen Freizeitpark der Universal Studios und kaufte Weihnachtsgeschenke im Pokémon Center – ein Paradies, in dem es alles erdenkliche zu diesem Anime gibt und ich zum Helden meiner Neffen wurde.

Außerdem verlor ich mich gelegentlich in den Gassen Osakas, die zwischen Wolkenkratzern versteckt liegen. Eine Freundin aus der Gruppe in Fukushima lud mich ein, ihren Freundeskreis zu treffen, was zu regelmäßigen Karaoke-Abenden führte. Da sie zu dieser Zeit Deutsch lernte, sangen wir zusammen „Moskau“, ein Lied, dessen Text niemand verstand, aber alle fröhlich mit klatschten und summten.

Ende November besuchte Prof. Dr. Gehrmann während einer Dienstreise seine Schützlinge in Kobe und Osaka. Nach einem Gespräch mit Prof. Nomachi genossen wir gemeinsam ein Essen in der Professoren-Mensa der Universität, ein Ort, der mir zuvor zwei Monate lang verwehrt geblieben war und mehr einem Restaurant als einer Mensa glich.

Während meines Aufenthalts nutzte ich die Gelegenheit, mich intensiv mit dem japanischen Schulsystem und der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Diese Interaktionen führten zur Entwicklung der Idee für meine Staatsexamensarbeit, die ich derzeit schreibe. Leider war die Zeit für tiefere Diskussionen begrenzt, denn ich musste mich bald zum Itami Flughafen begeben, um erneut nach Sendai zu fliegen. Diesmal war ich in Begleitung eines Kommilitonen. In Sendai wurden wir von einem unserer Dozenten abgeholt und verbrachten den Abend in einer Izakaya, wo wir eine Vielzahl von japanischen Delikatessen probierten – ein unvergesslich lustiger Abend, der mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Am folgenden Tag führte uns unser Dozent nach Okuma, eine kleine, nahe des Unglücksorts gelegene Gemeinde, die inzwischen wieder bewohnt wird. Am Nachmittag präsentierten verschiedene japanische Universitäten ihre Forschungsprojekte und Workshops, die sie in Fukushima durchgeführt hatten. Der Vormittag war geprägt von einem kleinen Dorffest, bei dem wir die Möglichkeit hatten, die beeindruckende Farbenpracht der Bäume zu bewundern. Besonders in Erinnerung bleibt der Schreiwettbewerb, bei dem gemessen wurde, wer „Okuma“ am lautesten rufen konnte – leider ohne Sieg meinerseits.

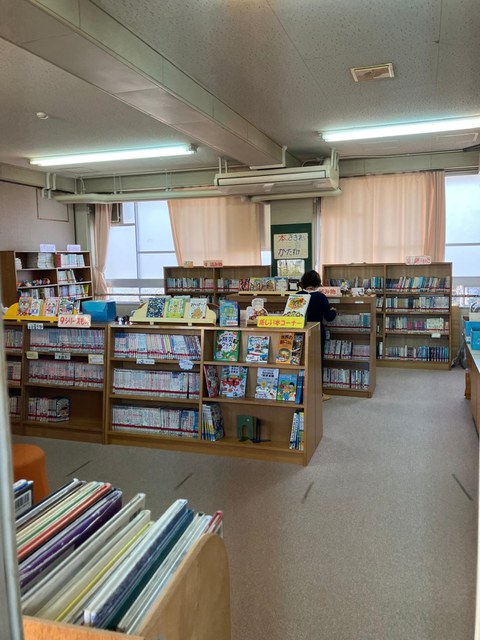

Die Erkundungen in Tokyo, Kyoto und Hiroshima hätten alleine schon ausreichend Stoff für diesen Bericht geboten, jedoch möchte ich mich auf meine Erfahrungen während der Schulbesuche konzentrieren, die im Dezember stattfanden. Diese Besuche und die Gespräche mit den Lehrkräften, oft vermittelt durch japanische Freunde, waren besonders aufschlussreich. Ich hatte die Chance, mit einem japanischen Highschool-Lehrer zu essen, wobei unsere Unterhaltungen teilweise durch einen Dolmetscher oder den Übersetzungsdienst Deepl geführt wurden. Diese Gespräche über die Schwächen und möglichen Verbesserungen des Schulsystems haben mir Hoffnung gegeben, dass unsere Generation global noch einen Wandel hin zu mehr Gerechtigkeit bewirken kann.

Meine Schulbesuche fanden im Süden Osakas statt, an einer Grund- und Mittelschule, wo mir sofort auffiel, dass es keine Reinigungskräfte gibt; stattdessen sind die Kinder selbst für die Sauberkeit ihrer Schule verantwortlich. Auch die Essensausgabe wird von den Schülern für Klassen von etwa 40 Kindern selbst organisiert. Ab der siebten Klasse tragen die Schüler Schuluniformen und sind mit Tablets ausgestattet. Die Kinder, besonders in der Grundschule, waren außerordentlich aufgeweckt und interessiert, was die Besuche dort zu einer Freude machte. Die Lehrerzimmer waren so chaotisch, wie man es sich nur vorstellen kann, doch der herzliche Empfang in den Schulen sowie an der Universität, der typisch für ganz Japan zu sein scheint, sobald man die anfängliche Sprachbarriere überwindet, führte zu wunderbaren Momenten – ob bei Konzerten, in Restaurants oder anderen Begegnungen. Während ich diesen Bericht schreibe, muss ich immer wieder lächeln und nehme mir vor, einige der Menschen, die ich während dieser drei Monate kennenlernen durfte, erneut zu kontaktieren.

Martin studiert die Fächer Geographie und Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/

Wirtschaft für das Lehramt an Gymnasien und bekam die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt in Kobe (Japan) von Ende September 2023 bis Anfang Februar 2024 zu absolvieren.

Die Stadt Kobe liegt in der Region Kansai in Westjapan und hat etwa 1,5 Millionen Einwohner. Sie erstreckt sich entlang eines schmalen Küstenstreifens von der Seto Binnensee im Süden bis an die steilen Hänge des Rokkogebirges im Norden.

Blick von der Kobe Universität über die Stadt Kobe nach Südosten

Der Auslandsaufenthalt kam aufgrund intensiver Kooperation zwischen der TU Dresden einerseits und der Kobe Universität andererseits zustande, im Rahmen dessen ich in Japan studieren sowie Praktika an verschiedenen Schulen und einem Kindergarten absolvieren durfte.

Vor der Reise nach Japan galt es jedoch, zahlreiche Formalitäten zu klären wie beispielsweise den Immatrikulationsprozess an der Kobe Universität, die Finanzierung über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), aber auch die Beantragung des Visums bei der Botschaft von Japan in Berlin. Dies gelang dank der umfangreichen Unterstützung der jeweiligen Teams des Zentrums für Lehrerbildung und Berufsbildungsforschung (ZLSB) der TU Dresden und der Kobe Universität reibungslos.

Finanzielles

Die finanzielle Unterstützung seitens des DAAD umfasste eine Reisekostenpauschale sowie eine monatlich ausgezahlte feste Summe in Euro, die sich für den Aufenthalt in Japan als auskömmlich erwies. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Reisekostenpauschale gemeinsam mit der ersten Monatsrate ausgezahlt wurde, weshalb es notwendig war, zunächst sämtliche Vorbereitungs- und Reisekosten selbst zu übernehmen. Im Alltag in Japan wird insbesondere Bargeld in Form von Japanischen Yen (JPY) benötigt, auch zum Beispiel, um die Miete sowie die Wasser- und Stromkosten des Wohnheimes zu bezahlen. Daher ist der Besitz einer Kreditkarte unabdingbar. Das Abheben des Geldes mit ausländischen Kreditkarten funktioniert in Japan insbesondere an den Geldautomaten (ATM) der großen Convenience-Store-Ketten wie Family Mart und Seven Eleven ohne Probleme. Diese Geldautomaten unterstützen mittlerweile sogar eine Spracheinstellung auf Deutsch.

Darüber hinaus vereinfacht der Besitz einer IC-Card (beispielsweise Suica oder ICOCA) die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs erheblich. Diese wird in der Regel einmal beim Einsteigen (Check-in) an ein IC-Lesegerät gehalten und einmal beim Aussteigen (Check-out). Die Entsprechenden Transportkosten werden automatisch vom Guthaben der Karte abgebucht. Auch die Nutzung einer digitalen Karte auf dem Smartphone ist möglich. So kann zum Beispiel auf dem iPhone eine digitale Suica-Karte direkt in der Apple-Wallet-App erworben und immer wieder mit dem gewünschten Betrag aufgeladen werden.

Ankommen in Japan

Nachdem ich in Japan angekommen war und bei der Einreise am Flughafen nach Vorlage des Certificate of Eligibility meine Residence Card erhielt, wurde mir in Kobe weitere sehr zuvorkommende Hilfe zuteil. Einerseits erhielt ich zahlreiche organisatorische Informationen zu den Abläufen an der Kobe Universität vom dortigen Studierendenbüro. Andererseits unterstützten mich stets mein Mentor in Japan sowie ein studentischer Tutor, insbesondere bei Behördengängen im Rahmen des Ankommens in der Stadt Kobe wie zum Beispiel bei der Registrierung meines neuen Wohnortes auf meiner Residence Card im Bürgerbüro des Nada Ward Office.

In Japan lebte ich in einem Wohnheim der Kobe Universität, der Kokui Residence, welches sich im Norden unweit der bewaldeten Berghänge inmitten eines ruhigen Wohngebietes befindet und einen herrlichen Blick über die gesamte Stadt bietet. Das Einzelapartment ist sehr klein und die Ausstattung einfach, jedoch der Preis mit derzeit umgerechnet etwa 120,-€ im Monat unschlagbar. Da ließ es sich auch verkraften, dass bei Ankunft im Wohnheim zunächst Futons, Kissen und Bettwäsche gekauft werden mussten, da lediglich ein einfaches Klappbettgestell vorhanden war. Eine Information vorab darüber wäre von Vorteil gewesen, auch aufgrund dessen, dass dadurch zunächst weitere Kosten entstehen.

Wohnheim Kokui Residence

Studieren an der Kobe Universität

An der Kobe Universität selbst konnte ich Lehrveranstaltungen zu internationalen und historischen Aspekten des japanischen sowie von internationalen Bildungssystemen besuchen. Bestand dabei insbesondere am Anfang die Herausforderung der Sprachbarriere, da ich des Japanischen nur in sehr geringem Maße mächtig bin, konnte der Einsatz moderner Technik doch in erheblichem Maße eine Teilnahme an den Seminarveranstaltungen ermöglichen. Bei einem Vergleich der Seminare, welche ich in Japan erleben durfte, mit jenen in Deutschland, so fällt auf, dass die Teilnehmerzahl in Japan durchaus viel geringer ausfällt und auf diese Weise ein intensiver Austausch über den Unterrichtsgegenstand zwischen den einzelnen Teilnehmern zustande kommt. Auch trägt eine „eher familiäre“ und sehr wertschätzende Atmosphäre zu einem angenehmen Austausch im Rahmen der Lehrveranstaltungen bei. Ein anschließender abendlicher Besuch eines Izakayas ist dabei nicht ausgeschlossen, welcher zum weiteren Austausch über allerlei Dinge einlädt.

Gebäude der Kobe Universität, in dem unter anderem die Lehrerausbildung stattfindet

Die Praktika

Ich bekam jedoch nicht nur die Möglichkeit, die Kobe Universität selbst zu besuchen, sondern auch die ihr angegliederten Schulen und den Kindergarten im Rahmen von Praktika.

Der Universität sind dabei vier Schulen angegliedert: die Kobe University Secondary School, die Kobe University Elementary School, der Kobe University Kindergarten sowie die Kobe University School of Special Needs Education.

Mein erstes Praktikum in Japan fand an der Kobe University Secondary School statt. Für mich war es unter anderem besonders wertvoll, dass ich in diesen drei Wochen Teil einer studentischen Praktikumsgruppe sein durfte, welche außer mir aus japanischen Studierenden bestand, die ihre Teacher Licence erwerben wollen. Auf diese Weise konnte ich bereits am ersten Praktikumstag im Oktober zahlreiche persönliche Kontakte knüpfen, die sich im weiteren Verlauf meiner Zeit in Japan als besonders wertvoll erwiesen – nicht nur in Bezug auf universitäre und organisatorische Angelegenheiten, sondern auch auf Freizeitaktivitäten.

An der Secondary School durfte ich von morgens bis abends frei Unterricht hospitieren, einige Ansprachen während der „Homeroom Class“ halten, bei Clubs am Nachmittag teilnehmen oder hospitieren, mich mit Lehrern und Schülern austauschen und sogar auch selbst einmal Unterricht halten, was eine komplett neue Erfahrung für mich darstellte. Ich verstand, was es bedeutet, vor 42 Schülern der nach sächsischem Bildungssystem umgerechnet zwölften Klasse zu stehen und diese in einem Klassenraum zu unterrichten und, inwiefern sich dies auf den Unterrichtsstil und die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung auswirkt. Auch für die Schüler war diese Erfahrung völlig neu, da sie, wie sie berichteten, bis dahin noch nie eine Geographiestunde in englischer Sprache erlebt haben.

Kobe University Secondary School

Klassenzimmer einer japanischen Schule

Im Dezember konnte ich die Kobe University Elementary School in der Stadt Akashi westlich von Kobe für drei Wochen besuchen, wo ich hospitieren und auch an der einen oder anderen Unterrichtssession mitwirken durfte. Ich stellte fest, dass auch ein Grundschultag in Japan von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr für die Schüler dauert und das Soziale Miteinander noch stärker im Fokus steht als in Deutschland. Dabei waren die Klassenleiterstunden (Homeroom Class) genauso interessant wie dem Mittagessen beizuwohnen, welches die Schüler aus der Schulküche holen, dann gemeinsam im Klassenzimmer aufteilen und zu sich nehmen.

Die Unterrichtsgestaltung, welche ich in der Grundschule beobachten konnte, unterschied sich interessanterweise nicht maßgeblich von meinen Erfahrungen und Beobachtungen in Sachsen.

Knapp zwei Wochen am Kobe University Kindergarten in der Stadt Akashi im Januar haben mir wie bereits in der Elementary School gezeigt, dass Kinder keinen größeren Unterschied machen, wo jemand herkommt, solange dieser Jemand mit ihnen spielt, rennt, bastelt und baut. Die gegenseitige Wertschätzung, die bereits in jungen Jahren gelehrt und gelernt wird, entgeht einem auch bei wenigen Kenntnissen in Japanisch nicht. Insbesondere dann nicht, wenn eine freundliche Mentorin dem deutschen Gast sogar in deutscher Sprache das Gesehene erläutern und einordnen kann. Ich durfte zum Beispiel beobachten, dass es wie in Deutschland auch im besuchten japanischen Kindergarten individuelle und gemeinsame Spiel- und Aktivitätszeiten während des Aufenthalts der Kinder gibt und diese aufeinander aufbauen. Allerdings wurde auch erläutert, dass das, was den Kindern an Lernmöglichkeiten geboten wird – ebenfalls wie in Deutschland – sehr stark von Kindergarten zu Kindergarten variieren kann.

Wertschätzung wird auch an der Kobe University Special Needs Education School großgeschrieben, welche ich an mehreren Tagen gemeinsam mit meinem Mentor der Kobe Universität besuchen konnte. Hier zeigt sich ganz besonders, dass Schule viel mehr ist als nur ein Ort, um Wissen zu vermitteln, sondern es vielmehr auch darum geht, auf das Leben in der Welt und das soziale Miteinander in dieser abhängig von den persönlichen Möglichkeiten bestmöglich vorzubereiten.

Blick über die Stadt Akashi

Reflexion

Generell lässt sich feststellen, dass das japanische Schulsystem stärker darauf ausgerichtet ist, Uniformität unter der Schülerschaft herzustellen, als es in Deutschland der Fall ist. Ein nicht zu übersehendes Merkmal dafür ist die an den allermeisten Schulen zu tragende Schuluniform, aber auch das überall beobachtbare Bestreben, Harmonie und gegenseitige Wertschätzung als wichtige Werte der Gesellschaft weiterzugeben.

Das Widerspiegeln der Gesellschaft in der Schule bedeutet aber auch einen Fokus auf Leistung sowie lange Arbeits- und Lernzeiten. Japan wirkt auf den ersten Blick, als hätte es ein einheitliches Schulsystem mit Grundschule über Mittelschule bis zur Oberschule. Ich lernte jedoch in vielen Gesprächen, dass der Hensachi – eine Bewertung für das Leistungsniveau von Schulen und deren Schülern – wirkt wie die Entscheidung für Oberschule und Gymnasium in Sachsen. Dieser Wert dient der Differenzierung, welche in Deutschland das gegliederte Schulsystem leistet. So konnte ich selbst beobachten, dass an zwei unterschiedlichen Schulen, in denen jeweils die Klassenstufen zehn bis zwölf unterrichtet werden, ganz unterschiedliche Atmosphären herrschten.

Abschließend möchte ich nicht nur festhalten, dass es interessant ist, die Bildungseinrichtungen Japans kennenzulernen, sondern darüber hinaus auch sdas Land, seine Geographie, die Kultur und Religion. Nur wenn man mehr über diese Aspekte erfährt, können sich einem weitere Facetten des Schulalltags erschließen. Das persönliche Erleben eines Erdbebens beispielsweise lässt einen unmittelbar die Notwendigkeit von Katastrophenschutzübungen von Kindesbeinen an klar werden.

Dass ich Japan und seine Menschen im Rahmen dieses Auslandsaufenthaltes etwas näher kennenlernen durfte, betrachte ich als höchst wertvolle Erfahrung und Bereicherung – sowohl für meine fachliche Entwicklung in Bezug auf das Lehramtsstudium als auch auf persönlicher Ebene als Mensch.

Gedenkstätte im Hafen von Kobe in Bezug auf das verheerende Erdbeben von 1995

Ägidius studiert Geschichte und Mathematik für das Lehramt an Gymnasien und reiste für vier Monate nach Ngabang, Indonesien, um den Alltag an der Universitas St. Agustin Hippo hautnah zu erleben.

Leben auf einer Insel mit 30°C im Schatten und umgeben von Palmen und immergrünen Pflanzen. Was wie ein Traum klingt, wurde für ein paar Monate meine Wirklichkeit.

Das Sommersemester 2024 durfte ich als einer von zwei Studenten in Ngabang, einer dörflich geprägten Stadt im Westen von Borneo, verbringen.

Im Vorfeld ist es schwierig sich ein wirkliches Bild von einer Welt zu machen, die so anders ist als man es aus Deutschland gewöhnt ist. Doch durch die Lage der Universität, der Ausrichtung des Programmes und vor allem der dort lebenden Menschen hatte ich das Gefühl, ein Teil des Alltages und ein Teil des Lebens dort zu sein.

Bereits direkt nach der Ankunft wurden wir angenommen und umsorgt. So hatten wir besonders in den ersten Tagen immer eine Begleitung von der Universität, uns wurden besondere Orte gezeigt, beispielsweise das Äquator-Monument in Pontianak, und wir wurden mit den lokalen Essensgewohnheiten vertraut gemacht.

Dass diese Freundlichkeit und dieses Willkommen-Heißen prägend sein würde für die gesamte Zeit, zeigte sich jedoch immer wieder. Bereits am ersten Wochenende nach unserer Ankunft in Ngabang nahmen uns Studenten mit, ein Stück wunderschöne Natur in Form eines Wasserfalls zu sehen und anschließend das Herkunftsdorf eines Studenten zu besuchen, in dem an diesem Tag ein Erntefest stattfand.

Erntefeste sind in unserer Erfahrung durchaus prägend für die Kultur der Dayak, des die Kultur prägenden Volksstammes, zumindest zu dieser Zeit des Jahres. Neben Tänzen, Silataufführungen (indonesische Kampfkunst) und Zeremonien sind diese Feste vor allem von einem allgemeinen Zusammenhalt und der gemeinsam verbrachten Zeit geprägt. So wurden wir, wann immer wir ein solches Dorf besuchten in sämtliche lokale Häuser eingeladen und mit interessanten Gesprächen, positiven Emotionen und traditionellem Essen überrascht.

Zu Gast bei einem Erntefest.

Die Ernährung der Region allgemein basiert auf Reis. Im Selbstverständnis der Menschen dort hat man zum Beispiel erst dann eine Mahlzeit gegessen, wenn diese Reis enthielt. Dieser wurde in verschiedenen Formen zubereitet, wobei meine persönlichen Favoriten in Bambusblättern zubereiteter, klebriger Reis oder Tuak, ein von den meisten Haushalten selbst zubereiteter Reiswein, waren. Doch auch darüber hinaus findet man Reis überall. Man kann jedoch auch für uns exotische Nahrungsmittel, wie beispielsweise Schlange, finden, wenn man aktiv danach sucht. Generell sollte man sich jedoch darauf einstellen, dass eine vegetarische Ernährung in der Region nicht verbreitet ist und man diese dadurch nur unter Schwierigkeiten dort ausleben kann.

Neben Essen und Begegnungen bestand das Programm selbst primär aus drei Eckpfeilern: Unterrichtsstunden in der indonesischen Amts- und Kunstsprache, das Leben an der Universität, sowie das Besuchen und Unterrichten an einer lokalen Highschool, jeweils unter der Prämisse des kulturellen Austausches.

„Bahasa Indonesia“ oder nur kurz Bahasa ist die in Indonesien geltende Amts- und offizielle Landessprache. Es handelt sich dabei um eine Kunstsprache und wird von einem Großteil der Bevölkerung – vor allem auch auf Borneo – als Zweitsprache neben der Muttersprache gelernt. In der besuchten Region gibt es dutzende Sprachen, welche auch als eigenständige Sprachen und nicht als Dialekte einer Sprache zu verstehen sind und sich zum Teil zwischen benachbarten Dörfern deutlich unterscheiden. Laut Wikipedia gibt es in Indonesien selbst über 700 einheimische Sprachen, was die Bedeutung von Bahasa als verbindendes Element und zur allgemeinen Verständigung unterstreicht. Die Menschen versuchten sich dabei auch meist sich mit uns auf Englisch zu unterhalten, wofür die Sprachkenntnisse jedoch häufig nicht ausreichten. Daher konnten wir kontinuierlich miterleben, wie die Verständigung mit eigenen steigenden Sprachkenntnissen immer einfacher wurde und man auf technische Hilfsmittel wie Übersetzer-Apps zunehmend verzichten konnte. Im von einer Dozentin der Universität gehaltenen Unterricht konnten wir ein dem A1-Niveau entsprechendes Zertifikat erhalten.

Den Unterricht selbst sollte man sich dabei weniger strikt vorstellen als dies aus Deutschland bekannt ist. Für uns war unsere Sprachlehrerin, die auch für unseren Austausch im Allgemeinen Verantwortung trug, wie auch andere Dozenten, eher auf einem freundschaftlichen Niveau zugänglich. Und dies scheint im mindesten an der Universität auch zwischen heimischen Studenten und Dozenten der Fall zu sein, jedenfalls im Vergleich zu westlichen Ländern.

Neben Unterricht fanden an der Universität auch häufiger kulturelle Veranstaltungen statt: lokale Gesangswettbewerbe, die Feier des Geburtstages der Universität oder eine Art Tag der offenen Tür für umliegende Highschools und deren Schüler seien hier als Beispiele genannt. Dadurch wurde die Universität weniger als Arbeitsort denn als Lebens- und Zusammenkunftsort empfunden. Dies gilt wohl auch für das nahe der Universität gelegene Wohnheim, in welchem wir untergebracht waren. Von dem Willkommen-Heißen, gemeinsamen Abendessen und Unterhaltungen fühlte man sich dort vollkommen wohl und als Teil der Gemeinschaft.

Besonders spannend war für mich ansonsten die Möglichkeit an einer nahen Highschool zu unterrichten. Dabei war vor allem die Wertschätzung der eigenen Person und Unterrichtsideen deutlich wahrnehmbar. Der zugewiesene Lehrer versuchte mich dabei immer zu unterstützen, wenn auch die Kommunikation außer mit den Englisch unterrichtenden Lehrern zum Teil schwierig war. Da die Universität einem jedoch englischsprechende Studenten zur Unterstützung an die Hand gab, konnten Sprachbarrieren in der Organisation und im Unterricht überwunden werden.

Schüler und Schulklassen in Indonesien unterscheiden sich zum Teil doch sehr von Schulklassen in Deutschland. Zum Beispiel können Klassen auch eine Stärke von bis zu 40 Schülern aufweisen, und auch wenn ich diese Herausforderung in meinen Klassen nicht hatte, so waren auch die von mir unterrichteten Schüler deutlisch schüchterner und es weniger gewohnt individuell zu arbeiten. Dieser Faktor sorgte dafür, dass ich meine persönliche Unterrichtsart anpassen musste, was auch zukünftig sicherlich helfen wird auch Klassen individueller eingehen zu können. Hilfe hatte ich dabei vor allem von der Studentin, welche eigentlich nur als Übersetzerin fungieren sollte, deren Beiträge und Anmerkungen jedoch für mich sehr hilfreich waren und die Dynamik fast einer Art Teamteaching entsprach.

Darüber hinaus waren wir an der Schule auch außerhalb des Unterrichtens sehr willkommen und hatten die Möglichkeit an Schulzeremonien, Festtages, Zeugnisausgaben oder Lehrertraining teilzunehmen.

Abschiedsfoto mit unterrichteter Klasse.

Neben diesen offiziellen Teilen war es einfach beeindruckend in einer anderen Kultur zu leben, teilzuhaben und Menschen zu treffen, die Welten entfernt einem hoffentlich in Freundschaft verbunden bleiben werden. So sehr Borneo und Indonesien auf dem ersten Blick einem klischeehaften Traum gleichen, heißt dort zu leben nicht unbedingt nur am Strand in der Sonne zu liegen. Es heißt sich auf ein Leben einzulassen, dass verschieden und doch beeindruckend und schön ist.

Internationale Erfahrungen während der Pandemie

Der Ausbruch der Coronapandemie 2020 veränderte unseren Alltag plötzlich und zwang uns, unser Leben auf vielen Ebenen umzugestalten. Internationale Reisen waren von einem Tag auf den nächsten nicht mehr möglich und somit beeinträchtigte die Pandemie auch die Mobilitätsvorhaben zahlreicher Studierender.

In dieser Reihe erfahren Sie, wie die Lehramtsstudierenden Lilly, Ulrike, Lisa, Axel und Paul trotz der äußeren Umstände ihren individuellen Auslandsaufenthalt planten und durchführten. Ob in Präsenz oder digital, ob als Praktikum oder Studienaufenthalt – lesen und hören Sie, wie sich die Studierenden den unsicheren Umständen stellten und dadurch einzigartige und wertvolle Aufenthalte erleben durften.

Lilly studiert Englisch und Musik für das Lehramt an Gymnasien. 2019 entschied sie sich, für ein Jahr nach Irland zu gehen. Ihr erstes Semester verlief somit noch unter präpandemischen Bedingungen. In ihrem Erfahrungsbericht erzählt sie, was sich mit dem Ausbruch der Pandemie veränderte.

Der Hauptgrund, warum ich mich an der NUIG in Galway bewarb, war die Tatsache, dass ich zwei Semester bleiben konnte. Ich glaube, je mehr Zeit man in einem Land verbringt, desto mehr bekommt man ein Gespür für Land, Leute und Alltag, und genau darauf freute ich mich. Die internationale Ausrichtung der Uni und die gesamte Stadt Galway mit ihrer bunten und kreativen Gemeinschaft waren für mich sehr reizvoll. Außerdem passte das große Angebot an Literatur- und Kulturkursen perfekt zu meinem Studium an der TU Dresden und schien sich eher akkreditieren zu lassen als das Angebot am Institute of Technology in Tallaght. Ein weiteres Argument für die Bewerbung an der NUIG war das umfangreiche Angebot an Societies und Clubs, die sowohl Studenten als auch Dozenten im sportlichen und kulturellen Bereich zusammenbrachten. Nach der Abgabe meiner Bewerbungsunterlagen am 4. Januar 2019, bekam ich am 11. März die Zusage für mein Erasmus. Am 15. August 2019 begann meine wunderbar aufregende Zeit in Galway an der NUIG.

Auch wenn die Uni Wohnheimplätze anbot, fand ich schnell auf eigene Faust ein kleines, voll möbliertes Zimmer im Haus einer netten Dame, ihres Sohnes und deren Hund. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut und ich genoss viele offene Konversationen und gemeinsame Abende mit Hot Whiskey vor dem Kamin. Auch bekam ich ein Fahrrad gestellt und war somit innerhalb von fünf Minuten auf dem Campus und innerhalb von zehn Minuten im Stadtzentrum.

Spanish Arch © L. Kindler

Mein Zimmer © L. Kindler

Ein Blick auf den Campus © L. Kindler

Das Studienjahr begann mit einer großen Feier in einem der größten Säle der Universität. Dort bekamen wir alle wichtigen Termine, Informationen über unsere Kurse und das Campusleben mit allen Einrichtungen und Clubs. Die Einschreibung für meine Kurse in Literatur, Kulturwissenschaften und Psychologie, die ich bereits vorab im Handbuch gefunden und im Learning Agreement verzeichnet hatte, war sehr unkompliziert und fand über ein Online-Portal, ähnlich dem der TU Dresden, statt – mit dem Unterschied, dass man automatisch für die jeweiligen Prüfungen angemeldet war. Gab es ein Problem oder eine Frage, war der Erasmus-Koordinator Nigel immer erreichbar und half meist prompt. Als Erasmus-Student für Anglistik durfte man so viele Vorlesungen besuchen, wie man wollte, aber nur ein Seminar, um die Gruppen möglichst klein zu halten. Jeder Kurs fand zweimal pro Woche für je 60 Minuten statt, manchmal auch am späten Nachmittag. Ich habe alle von mir gewählten Kurse mit großem Vergnügen besucht, da sie alles in allem viel interaktiver waren als das, was ich aus Dresden gewohnt war. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden führte oft zu lebhaften Diskussionen, die bis in die Pausen andauerten und bei Tee fortgesetzt wurden.

Alle Prüfungen in den Literatur- und Kulturwissenschaften waren in Essayform zu absolvieren, was angesichts der Kürze des Semesters als Nicht-Muttersprachlerin recht anspruchsvoll war. Die Psychologiekurse wurden mit schriftlichen Prüfungen am Ende des Semesters beendet. Glücklicherweise gab es eine umfangreiche Bibliothek mit hervorragenden Arbeitsplätzen, viele Tutoren, die man konsultieren konnte, und die Dozierenden selbst waren auch sehr hilfsbereit und luden ihr Material auf Blackboard hoch.

Zu Beginn des Jahres nahm ich an mehreren Stadt-Rallys teil, meldete mich in verschiedenen Sportclubs an und fand so schnell wunderbare Freunde, mit denen ich die Nachmittage beim Studieren in der Bibo, beim Kaffee- oder Teetrinken in der Stadt, beim Spaziergang entlang der Panoramaküste oder abends beim gemeinsamen Essen (Potluck) verbrachte. Es wurde zur Gewohnheit, dass wir uns jeden Samstag auf dem Wochenmarkt trafen, um Lebensmittel einzukaufen und zum Mittagessen ein Curry oder Dahl in unserer Lieblingskneipe zu uns nahmen.

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

Anfangs traf ich hauptsächlich Erasmus- und internationale Studierende, aber mit dem Eintritt in den Mountaineering Club fand ich auch viele irische Freunde, die mich aus erster Hand mit der irischen (Pub-)Kultur vertraut machten. Gemeinsam machten wir atemberaubende Sonntagswanderungen nach Connemara und Mayo, kletterten regelmäßig in der Kingfisher-Turnhalle und gingen gelegentlich im Meer bei Salthill trotz klirrender Kälte schwimmen. Jeden Donnerstag gab es ein Clubtreffen mit allen Mitgliedern im Pub 7, und jeder konnte Freunde mitbringen zu Fingerfood, Bier, Live-Musik und Tanz. Durch all die gemeinsamen Aktivitäten und Englisch als einziges Kommunikationsmittel wurde ich immer sicherer im Sprechen und mein Wortschatz verbesserte sich erheblich. In Kombination mit der Menge an Aufsätzen, die ich in relativ kurzer Zeit schreiben musste, begann ich irgendwann auf Englisch zu denken und nicht mehr in meinem Kopf zwischen zwei Sprachen hin und her zu springen. Da ich in einem irischen Haushalt lebte, hatte ich sofort einen Einblick in die warmherzige und freundliche irische Kultur. Meine Vermieterin zeigte mir, wie man einen guten Shepherds Pie oder einen Beef Stew kocht, und ich lernte warme Hausschuhe und schwarzen Tee mit Milch zu schätzen, denn dies war das Erste, was einem angeboten wurde, wenn man das Haus betrat.

Durch die Pub-Kultur lernte ich nicht nur, was ein gutes Guinness ausmacht, welche Lieder zu welcher Region gehören und welche Rugbyteams die berühmtesten waren, sondern auch über die verschiedenen irischen Dialekte. Manchmal konnte man Gälisch auf der Straße hören, was ich bedauerte, weil ich es weder sprechen noch verstehen konnte. Vor meinem Aufenthalt hatte ich wenig über die alte Geschichte Irlands und die anhaltenden politischen Konflikte im Norden der Insel gewusst. Ich erfuhr nun, dass die Religion immer noch eine bedeutende Rolle in der irischen Gesellschaft spielt, da die Ungleichheiten zwischen dem protestantischen Norden und dem katholischen Süden in Diskussionen zwischen meinen irischen Kommilitonen oft spöttisch zur Sprache kamen. Durch den Besuch von Kulturseminaren und die Teilnahme an Erasmus-Trips erhielt ich einen wunderbaren Einblick in die keltische Geschichte, Mythologie und natürlich die malerische Landschaft mit ihren zahllosen Hecken, flauschigen Schafen und kleinen Dörfern. Wo auch immer wir anhielten, waren die Menschen freundlich und immer zu einem Gespräch bereit – Wettergespräche inklusive.

Mein Arbeitsplatz während des Lockdowns um Ostern

Mit dem Beginn des Lockdowns aufgrund von Covid-19 endete meine wunderbare Zeit in Galway und an der NUIG abrupt. Fast alle Freunde waren innerhalb eines Tages abgereist, die Uni und alle Einrichtungen geschlossen und die Stadt war wie leergefegt.

Ich verlies die Insel jedoch nicht, sondern zog mit meinem Partner zu seiner Familie nach Rosses Point in Sligo, einem County im Norden der Republik. 4,5 Monate lang lebte ich bei der sechsköpfigen irischen Familie und obwohl wir nirgendwohin reisen durften, möchte ich sagen, dass ich in dieser Zeit am meisten darüber gelernt habe, was es bedeutet, Ire zu sein. Der Gemeinschaftssinn nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch für alle anderen war eine Priorität. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Solidarität gegenüber allen Mitbürgern kannte ich aus Dresden nicht. Jeder leistete einen Beitrag, um sich und andere zu schützen, um die schwierige Zeit gut zu überstehen. Wir kochten täglich für die Großeltern und andere ältere Leute aus der Stadt, halfen beeinträchtigten Nachbarn bei der Gartenarbeit und beim Einkaufen. Glücklicherweise war das Wetter die ganze Zeit über warm und es regnete so selten, sodass wir die meiste Zeit, wenn wir nicht gerade vorm Rechner saßen, im Freien verbrachten.

Strandspaziergänge und Beach clean-ups © L. Kindler

Campen im eigenen Garten zur Abwechslung © L. Kindler

Bouldern am Strand © L. Kindler

Einer von vielen Sonnenuntergängen © L. Kindler