Forschung an der Universitätsschule

Inhaltsverzeichnis

Das Video erklärt die 3 Elemente des Schulversuchs: Gemeinschaftsschule für Dresdner Kinder (Jg. 1-12), Forschungsprojekt der Professur für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusive Bildung (EWIB), Aus- und zukünftige Weiterbildungsschule der TUD. © Projekt Universitätsschule Dresden

Die Universitätsschule Dresden ist als sogenannter Schulversuch gegründet. Sie hat zum Ziel, moderne Lehr- und Lernmethoden zu entwickeln. Durch die Beforschung soll gezeigt und sichergestellt werden, dass die Methoden wirksam und zielführend sind. Die Forschung an der Universitätsschule Dresden basiert auf drei inhaltlichen Säulen: Schul- und Unterrichtsforschung, Kompetenz- und Entwicklungsforschung sowie Professionalisierungs- und Einstellungsforschung.

ForUS - Forschungsstelle Universitätsschule

An dieser Stelle finden Sie ggf. aktuelle Ausschreibungen für die Forschungsstelle ForUS und weitere Projekte der Professur für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusive Bildung..

Im November 2021 wurde die Forschungsstelle Universitätsschule an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der TU Dresden gegründet. Das Direktorium und die Mitglieder des Beirats finden Sie auf der Webseite zum Projekt Universitätsschule Dresden unter Personen. Die Arbeit der Forschungsstelle wird befristet bis 31.12.205 unterstützt durch die Förderung im Rahmen TG70-Förderung der Sächsischen Aufbaubank (SAB).

Ordnung der Forschungsstelle Universitätsschule ForUS

Ordnung zur Leitung und zum Betrieb der Forschungsstelle zum Schulversuch der Universitätsschule Dresden

Struktur- und Evaluationskommission

Seit Oktober 2020 begleitet eine Struktur- und Evaluationskommission aus namhaften Bildungswissenschaftler:innen und erfahrenen Praktiker:innen den Schulversuch Universitätsschule Dresden.

Die Mitglieder haben herausgehobene Positionen entweder in der Hochschulleitung, Versuchsschulleitung und -begleitung, dem Schulleben oder der Lehreraus- und -fortbildung inne (Mitgliederübersicht.). Dem Selbstverständnis nach begreift sich diese Kommission sowohl als Expert:innengremium für die Strukturentwicklung und damit als Instanz der wissenschaftlichen Begleitung der Universitätsschule Dresden als auch als Gremium von critical friends im Sinne des Evaluationsauftrags.

Die Kommission wird geleitet durch Prof. Matthias Martens (Universität Köln). Bis 2023 hatte Prof. Dr. Martin Heinrich (Universität Bielefeld, Leiter der Wissenschaftlichen Einrichtung der nordrhein-westfälischen Versuchsschule Oberstufen-Kolleg) in der ersten Amtszeit der Kommission die Leitung inne.

Der jährliche Bericht der Struktur- und Evaluationskommission stellt in verdichteter Form die Beratungen der Kommission dar. Der Bericht ist vollständig öffentlich zugänglich und soll unmittelbare Impulse für die Strukturentwicklung und Forschungsförderung der Arbeit der Universitätsschule Dresden geben. Die Kommission berät hier den Schulversuch sowie die wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs in gleichem Maße.

Die jährlichen Sitzungen der Kommission Struktur- und Evaluationskommission sollen zukünftig durch Begehungen vor Ort ergänzt werden.

Kommissionsberichte zum Schulversuch Universitätsschule Dresden

Download 5. Kommissionsbericht der externen Struktur- und Evaluationskommission des Schulversuchs Universitätsschule Dresden für das Jahr 2024 (pdf)

Eine aktuelle Mitgliederübersicht findet sich im 4. Kommissionsbericht für das Jahr 2023.

News zur Berichtsveröffentlichung

Bedeutend für Weiterentwicklung von Bildungssystem und Lehrer:innenbildung - Evaluationskommission legt Bericht zur Universitätsschule Dresden vor, TUD News, 20. Mai 2025

Download 4. Kommissionsbericht der externen Struktur- und Evaluationskommission des Schulversuchs Universitätsschule Dresden für das Jahr 2023 (mit Übersicht der Mitglieder, pdf)

News zur Berichtsveröffentlichung

Evaluationskommission bescheinigt Universitätsschule hohe Innovationskraft – und mahnt nachhaltige Strukturen an, TUD News, 8. Juli 24

Download 3. Kommissionsbericht der externen Struktur- und Evaluationskommission des Schulversuchs Universitätsschule Dresden für das Jahr 2022 (mit Übersicht der Mitglieder, pdf)

News zur Berichtsveröffentlichung

„Wir hoffen auf Bereitstellung der notwendigen Ressourcen“ – Struktur- und Evaluationskommission zur Universitätsschule Dresden legt dritten Bericht vor, News Universitätsschule Dresden, 18. Juli 2023

Universitätsschule Dresden: Struktur- und Evaluationskommission fordert Kontinuität, TUD-News zum 3. Bericht des Gremiums, 18. Juli 2023

Download 2. Kommissionsbericht der externen Struktur- und Evaluationskommission des Schulversuchs Universitätsschule Dresden für das Jahr 2021 (pdf)

News zur Berichtsveröffentlichung

"Innovative pädagogische Entwicklungsarbeit“ - Zweiter Bericht der Struktur- und Evaluationskommission zum Schulversuch Universitätsschule Dresden, TUD-News vom 24. März 2022

News zur Berichtsveröffentlichung

Struktur- und Evaluationskommission zum Schulversuch Universitätsschule Dresden legt ersten Bericht vor, TUD-News vom 20. Dezember 2020

Neuigkeiten aus der Forschungsstelle

-

Datenschatz oder Datenfriedhof? Begleitforschung der Universitätsschule Dresden nicht gesichert, 5. Januar 2026

-

ELFE - Erhebung zum Leseverständnis an der Universitätsschule geht in die nächste Runde, 27. Oktober 2025

-

Seminar "Forschen an der Universitätsschule" und weitere Lehrveranstaltungen im Bereich Bildungswissenschaften im Wintersemester 2025/26, 2. Oktober 2025

- 3 Jahre Forschungsstelle ForUS, 6 Jahre Unischul-Begleitforschung - So unterstützen die Wissenschaftler:innen, 24. September 2025

-

Lernhaus für die Universitätsschule Dresden verzögert sich – Strukturkommission schlägt Alarm, 6. Februar 2025

-

Schulentwicklung in der Kultur der Digitalität gestalten – BMBF-Verbundprojekte starten an der Forschungsstelle Universitätsschule ForUS, 16. Dezember 2024

-

Vignetten in der Begleitforschung an der Universitätsschule Dresden - Rückblick auf VignA Symposium South Africa, 6. Dezember 2024

-

Lernpfade, Theorie-Praxis-Verzahnung, Kompetenzentwicklung - Publikationen der Forschungsstelle Universitätsschule ForUS im Herbst 2024, 29. November 2024

-

Projekt Universitätsschule Dresden - Tagungen und Termine im Herbst, 10. September 2024

-

Evaluationskommission bescheinigt Universitätsschule hohe Innovationskraft – und mahnt nachhaltige Strukturen an, TUD News, 8. Juli 2024

-

Kompetenzentwicklung an der Universitätsschule Dresden im Vergleich - Forschungsstelle ForUS führt Tests an Dresdner Schulen durch, TUD News, 20. Juni 2024

-

Forschungsstelle ForUS wächst – Kleine Forschergruppe begleitet die Schule der Zukunft, TUD-News, 4. September2023

-

Universitätsschule Dresden: Struktur- und Evaluationskommission fordert Kontinuität, TUD-News zum 3. Bericht des Gremiums, 18. Juli 2023

„Wir hoffen auf Bereitstellung der notwendigen Ressourcen“ – Struktur- und Evaluationskommission zur Universitätsschule Dresden legt dritten Bericht vor, News Universitätsschule Dresden, 18. Juli 2023

-

Staatsexamensarbeiten im Lehramt im Bereich Bildungswissenschaften an der Forschungsstelle Universitätsschule (ForUs) im Wintersemester 2024/25, TUD News, 22. Mai 2024

-

"Innovative pädagogische Entwicklungsarbeit“ - Zweiter Bericht der Struktur- und Evaluationskommission zum Schulversuch Universitätsschule Dresden, TUD-News vom 24. März 2022

-

ForUS - Forschungsstelle Universitätsschule für die Schule der Zukunft gegründet, TUD-News vom 15. März 2022

-

Struktur- und Evaluationskommission zum Schulversuch Universitätsschule Dresden legt ersten Bericht vor, TUD-News vom 20. Dezember 2020

Verbund der Universitäts- und Versuchsschulen (VUVS)

Die Universitätsschule Dresden ist Gründungsmitglied des seit 2019 bestehenden Verbunds. In diesem Netzwerk arbeiten Universitäts- und Versuchsschulen, die alle ihre enge Kooperation von Wissenschaft und Schule gemeinsam haben, zusammen, und teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Kooperationsformen zwischen Praktikern und Wissenschaftlerinnen. Im Verbund treffen sich Vertreter:innen aus Neugründungen, etablierten Kooperationen und in Planung befindlichen Schulen.

Weitere Informationen zu Aktivitäten des Verbunds erhalten Sie auf der VUVS-Verbund-Webseite der Universität Bielefeld. Im WE_OS-Jahrbuch, dem Online-Journal der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufenkolleg an der Universität Bielfeld werden regelmäßig Artikel aus den Mitgliedsorganisationen veröffentlicht, so auch in

Band 3 (2020): Kooperation von Universitäten und Schulen – Gründungsschrift des Verbunds Universitäts- und Versuchsschulen (VUVS).

Forschungsprojekte im Kontext der Universitätsschule

Ausführliche Informationen finden Sie in der Übersicht der Drittmittelprojekte auf den Seiten der Professur für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusive Bildung.

- QualiPro „Qualität von Lernprozessbegleitung: Versuchs- und Universitätsschulen als Entwicklungs- und Transferakteur:innen“

BMBF-Verbundprojekt der TU Dresden, Universität Frankfurt am Main, Universität zu Köln und Universität Bielefeld - GoFlexi "Gymnasiale Oberstufe flexibilisieren durch Stundenplanung"

BMBF-Verbundprojekt der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden, Fakultät Erziehungswissenschaft der TU Dresden (Universitätsschule Dresden) und Fakultät Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld (Versuchsschule Oberstufen-Kolleg), - ODIkS "Offene Digitale Infrastrukturen kommunaler Schulträger"

BMBF-Verbundprojekt der TU Dresden, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau und ifib consult GmbH

Das Video skizziert die im Projekt "SING - Schule inklusiv gestalten" verfolgten Inhalte und Fragestellungen zu Ausschluss und Teilhabe im Lehr-Lern-Prozess. © SING-Projektteam

Das Projekt "Schule inklusiv gestalten" (SING, Laufzeit Januar 2018 bis März 2021) ist ein Verbundprojekt mit dem Fraunhofer Institut Leipzig und der Universität Wuppertal gefördert durch das BMBF zur Entwicklung fachdidaktischer Konzepte und organisatorischer Strukturen einer inklusiven Schule. Die Ergebnisse des gemeinsamen Gestaltungsprozesses von Wissenschaft, Praxis und Lehrer:innenbildung wurden veröffentlicht im Sammelband Langner et. al (2022). "Schule inklusiv gestalten - das Projekt SING" erschienen im Waxmann Verlag.

Forschung und Lehrer:innenbildung - Möglichkeiten für Studierende

Die Universitätsschule Dresden als Ausbildungsschule bietet Student:innen, die in Lehramtsstudiengängen eingeschrieben sind, die Möglichkeit, ihre Praktika, schulpraktischen Studien und Staatsexamensarbeit an einer innovativen, selbstreflektierenden und selbstkritischen Schule zu absolvieren, die besondere Lernmöglichkeiten für Schüler:innen mit innovativen Lehrformaten an der Universität verbindet.

In der Open-Access-Zeitschrift “Spe - Schulpraxis entwickeln” werden unter anderem studentische Artikel veröffentlicht, die auf Staatsexamensarbeiten im Kontext des Schulversuchs basieren. Hier finden Sie mehr Informationen zu Formaten der Lehrer:innenbildung im Projekt Universitätsschule Dresden.

Zentrale Forschungsfragen

Zentrale Forschungsfragen im Kontext der Schul- und Unterrichtsforschung

- Wie können die Fachdidaktiken besser inhaltlich strukturiert werden, vor allem auch die fachdidaktischen Fragen?

- Wie verändert sich sowohl die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen als auch die Schulorganisation durch eine umfangreiche Digitalisierung der schulischen Prozesse?

- In welcher Form und mit welchen Auswirkungen kann Digitalisierung aktiv für einen inklusiven Unterricht genutzt werden?

Zentrale Forschungsfragen der Kompetenz- und Entwicklungsforschung

- Wie gestalten sich Kompetenzentwicklungen unter differenzierten und individualisierten Lehr-Lernarrangements?

- Was zeichnet gelingende Kooperationsprozesse zwischen Schülerinnen und Schülern aus?

- Welche Formen der Leistungsbewertung bewähren sich unter differenzierten und individualisierten Lehr-Lernarrangements?

- Wie gelingen Übergänge zwischen den Bildungsinstitutionen?

Zentrale Forschungsfragen der Einstellungs- und Professionalisierungsforschung

- Wie verändern sich Selbstwirksamkeits- und Rollenerwartungen bei Pädagog/-innen im Gestaltungsprozess des Lehrsettings im Sinne des Konzepts der Universitätsschule?

- Was sind Gelingensbedingungen für eine aktive Annahme der Veränderungen im Schulalltag?

- Wie sieht das Wirkungsgefüge zwischen individuellen Schülervoraussetzungen, der Gestaltung der Lernumgebung und der adaptiven Reaktion der Lernperson aus?

- Welchen Herausforderungen sind Lehrer/-innen durch die neuen Anforderungen ausgesetzt?

Datenerhebung und Datenschutz

Welche Daten werden erhoben?

Wir unterscheiden die zu erhebenden Daten in drei hauptsächliche Bereiche: digitale Daten, Beobachtungsdaten und Befragungsdaten.

Digitale Daten: Grundlage der Lernorganisation und Lerndurchführung ist eine speziell entwickelte Software. Diese bildet die einzelnen Lernfortschritte, durchgeführte Übungen etc. ab. Aber auch Lerntagebücher oder ePortfolios sind elektronische Daten, die Auskunft über den Lernweg der Kinder geben. Andere Daten werden in sogenannten LogFiles gesichert, z.B. die Verweildauer auf bestimmten Seiten, die Dauer der Bearbeitung von Aufgaben o.ä.

Beobachtungsdaten: Beobachtungen werden entweder direkt vor Ort (sog. teilnehmende oder direkte Beobachtung) oder per Videoaufzeichnung durchgeführt. Ziel ist es, die Kinder in ihrer natürlichen Umgebung und in ihrer natürlichen Interaktionsform zu beobachten. Vor allem Interaktionsmuster oder das Finden von Lösungsmustern in Gruppen sind Themen, die durch Beobachtungen bearbeitet werden.

Befragungsdaten: Befragungen können auf unterschiedliche Weisen durchgeführt werden. Wir planen zum Beispiel Interviews und Fragebögen, aber auch Gruppendiskussionen. Klassische Fragebögen sind z.B. Kompetenztests, mit denen bspw. die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler der Universitätsschule mit denen von Kindern aus Regelschulen in Beziehung gesetzt werden können.

Wie werden diese Daten erhoben?

Die digitalen Daten werden entweder über entsprechende Anwendungen für ePortfolios, oder aber über sogenannte LogFiles erhoben, Befragungen werden meist mit einem Audiogerät oder aber in Form eines Fragebogens aufgezeichnet. Bei Beobachtungen verwenden wir Videografie bzw. die Form des händischen Protokollierens. Die Forscherinnen und Forscher sind Teil der Technischen Universität Dresden, mit der eine Kooperation zur Beforschung der Universitätsschule vereinbart wurde und welche die entscheidenden Impulse für die Gründung der Schule gegeben hat.

Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wie ist der Datenschutz gesichert?

Aufgrund der vielfältigen Forschungsvorhaben an der Universitätsschule ist es notwendig, eine umfassende Einwilligungserklärung von den Lehrpersonen sowie den Eltern der Schülerinnen und Schüler einzuholen.

Es werden bzw. wurden zwei umfassende Datenschutzkonzepte entwickelt. Ein Datenschutzkonzept Schule, das den Schutz der Daten der Schülerinnen und Schüler v.a. im Hinblick auf die entstehenden digitalen Daten sicherstellt, liegt bereits vor. Des Weiteren entsteht derzeit ein Datenschutzkonzept Forschung, das Fragen der Datenablagerung, Übertragung und vor allem der Anonymisierung beinhaltet. Die Universitätsschule wird vom Dresdner Institut für Datenschutz beraten und wird eine/n Datenschutzbeauftragte/n stellen.

Publikationen

E-Zeitschrift "Spe = Schulpraxis entwickeln. Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung"

Die Open-Access-Zeitschrift “Spe - Schulpraxis entwickeln” wird von Prof. Anke Langner und Dr. Matthias Ritter (TU Dresden) im Kontext des Schulversuchs Universitätsschule Dresden herausgegeben. Der Fokus des E-Journals liegt auf Themen der Schul- und Organisationsentwicklung. Empirische und konzeptuelle Arbeiten zur Unterrichtsentwicklungund Professionalisierung sollen aufgenommen werden, wenn sie zugleich die schulischen Rahmenbedingungen in ihrer organisationalen Verfasstheit sowie deren prinzipielle Veränderbarkeit berücksichtigen.

Neben einer regulären, fortlaufenden Ausgabe pro Jahr bietet "Spe" zudem Gastherausgeber:innen die Möglichkeit, Themenhefte zum Zusammenspiel der Forschung und Entwicklung von Schule(n) zu veröffentlichen. Informationen zur Zeitschrift, einen ständigen Call for Papers und die erschienenen Ausgaben finden Sie auf der Webseite “Spe - Schulpraxis entwickeln”.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen

Der Band erscheint voraussichtlich Anfang 2026.

Das Buch zeigt auf, wie neu entwickelte Lernformate, die den Fokus auf Projektarbeit und Selbstreguliertes Lernen legen, der zunehmenden Heterogenität der Schüler:innen gerecht werden. Am Beispiel der Universitätsschule Dresden wird verdeutlicht, wie wissenschaftliche und schulische Akteur:innen sowie eine (digitale) Schulorganisation darauf ausgerichtet sind, schüler:innenzentriertes Lernen zu ermöglichen. Die Beiträge beschreiben die kollaborative Entwicklung der Projektarbeit, die ko-konstruktive Steuerung der Unterrichtsentwicklung, die Unterstützung durch digitale Medien sowie die Umsetzung anhand des Design-Based Research Ansatzes. Darüber hinaus werden die Evaluation mittels standardisierter Verfahren und das angewandte Forschungsdatenmanagement beschrieben und kritisch hinterfragt.

Die Herausgeber:innen: Prof. in Anke Langner ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Inklusive Bildung an der Technischen Universität Dresden und wissenschaftliche Leiterin der Forschungsstelle Universitätsschule (ForUS) an der TU Dresden. Alle anderen Herausgeber:innen sind wissenschaftliche Mitarbeiter: innen an der Forschungsstelle der Universitätsschule Dresden.

Weitere Informationen über die Autor:innen und das Inhaltsverzeichnis finden Sie im Pdf auf der Verlagswebseite.

Zur Verlagswebseite (Springer VS): Entwicklung von schüler:innenzentrierten Lehr-Lernformaten an der Universitätsschule Dresden. Anke Langner, Matthias Ritter, Marlis Pesch, Christoph Haßler, Hannah Bartels, Ralf Christoph, Wiebke Bergjürgen

Seit dem Schuljahr 2021/22 nehmen die Schüler:innen der Universitätsschule Dresden an standardisierten Tests zur Lernstandserhebung teil. In dem vorliegenden Beitrag wird der Lernstand der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2023/24 dargestellt und diskutiert. Der Lernstand wurde mit dem Deutschen Mathematiktest (DEMAT) und der Hamburger Schreib-Probe (HSP) erhoben. Beides sind standardisierte Tests, die unterschiedliche Ziele haben: Der DEMAT zielt auf eine deutliche Differenzierung von leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schüler:innen hinsichtlich mathematischer Fähigkeiten ab, die sehr nah am Curriculum ausgerichtet sind. Die HSP versteht sich als Instrument zur Erfassung bereits vorliegender Rechtschreibstrategien mit dem Fokus auf die Ableitung spezifischer Förderung und differenziert daher deutlich stärker im Bereich der Schüler:innen, die hier noch Schwierigkeiten haben. Damit zielen die Tests in ihrer Differenzierung zum einen auf eine Herausstellung von Schüler:innen mit sehr guten Mathematikfertigkeiten und zum anderen auf auffällige, möglicherweise nicht ausreichende ausgeprägte orthografische Kompetenzen ab.

Zudem sei bereits an dieser Stelle kritisch angemerkt, dass mit den beiden Testverfahren lediglich Teilaspekte des Lernstandes von Schüler:innen (der Universitätsschule) berücksichtigt werden. Ein umfassendes Bildungsverständnis nimmt neben den klassischen Kulturtechniken wie Schreiben, Rechnen und Lesen auch weitere Kompetenzen, wie z. B. die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen und dem Lernen in kooperativen Lernsettings, in den Blick. Die vorliegenden Ergebnisse bilden also lediglich einen Teilaspekt des Lernstandes der Schüler:innen ab.

Im Rahmen des vorliegenden Beitrages werden die Ergebnisse der Schüler:innen, die sich im Schuljahr 2023/24 in den Jahrgängen 2 bis 9 befanden, zum einen ins Verhältnis zu Ergebnissen der Schüler:innen in vorausgegangenen Jahrgängen (Schuljahr 2021/22 und 2022/23) in der gleichen Jahrgangsstufe gesetzt. Zum anderen werden die Ergebnisse der Jahrgänge 3 bis 6 an der Universitätsschule mit gleichen Jahrgangsstufen an anderen Dresdner Schulen (differente Schulformen) verglichen.

Haßler, Christoph; Langner, Anke; Pesch, Marlis; Ritter, Matthias; Forschungsstelle Universitätsschule (2026). Mathematische und Rechtschreibkompetenzen der Schüler:innen an der Universitätsschule Dresden. Analyse in den Jahrgängen 2 bis 9 im Schuljahr 2023/24. Dresden: Technische Universität 2025, 65 S. - (Bericht der Forschungsstelle Universitätsschule Dresden) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345357 - DOI: 10.25656/01:34535

Der Text stellt das Verbundprojekt QualiPro vor. Das Projekt zielt darauf ab, Forschungsergebnisse zur Qualität von Lernprozessbegleitung zu generieren, die empirisch evident (in einem breiten Begriffsverständnis; vgl. van Ackeren et al., 2013) und gleichzeitig anwendungsnah und anschlussfähig an die schulische Praxis von Lehrpersonen sind. Damit werden für den Transfer geeignete, übertragbare Modelle erfolgreicher Qualitätsentwicklung generiert, die auf die Ermöglichung individueller Bildungs- und Entwicklungswege von Schüler:innen bezogen sind. Vier Schulen mit unterschiedlichen Profilen arbeiten mit Hochschulen im Design-Based-Research-Ansatz kooperativ zusammen. Im Text werden die Ausgangslagen, Vorgehensweisen und Ergebnisse der Standorte vorgestellt, um die Unterschiede in der Praxis genauso sichtbar zu machen wie die Gemeinsamkeiten der Fragestellungen und Vorgehensweisen.

Auf der Webseite der Professur für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusive Bildung finden Sie Informationen über QualiPro „Qualität von Lernprozessbegleitung: Versuchs- und Universitätsschulen als Entwicklungs- und Transferakteur:innen“ und weitere Drittmittel- und Verbundsprojekte der Professur.

Zum Artikel: Lernprozessbegleitung ko-konstruktiv gestalten und entwickeln: Ausgangslagen, Vorgehensweisen und Ergebnisse des ersten Schritts des DBR-Prozesses im Verbundprojekt „QualiPro“. Asbrand, B., Bartels, H., Döring, S., Fiedler-Ebke, W., Fink, S., Krull, L., Langner, A., Marten, M., Textor, A., Wilke, Y. (2025) in: WE_OS-Jb – Jahrbuch Der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg, 8 (1), 244–284. https://doi.org/10.11576/we_os-8670

Der vorliegende Beitrag untersucht explorativ, wie Schüler:innen der Universitätsschule Dresden das Logbuch als Instrument zur Planung und Durchführung ihres Lernens nutzen. Auf Grundlage einer längsschnittlich angelegten qualitativen Inhaltsanalyse wurden Logbucheinträge über drei Schuljahre hinweg ausgewertet, um Einblicke in individuelle Entwicklungsverläufe selbstregulativer Lernprozesse zu gewinnen. Die Ergebnisse zeigen drei unterschiedliche Muster der Logbuchnutzung: ein zunehmend ausdifferenziertes und kohärentes Nutzungsprofil, ein kontinuierlich stabiles und moderat erweitertes Vorgehen sowie ein episodisches, situativ schwankendes Muster. Diese Unterschiede beziehen sich vor allem auf die präaktionale Planung und die aktionale Bearbeitung von Lernbausteinen und verweisen auf unterschiedliche Wege der Aneignung selbstregulativer Strategien. Die Analyse erfolgte bewusst explorativ und konnte nicht alle SRL-Phasen gleichermaßen berücksichtigen; insbesondere die Reflexionsphase blieb unberücksichtigt. Dennoch macht die Studie sichtbar, wie Lernende im schulischen Alltag individuelle Formen der Zielsetzung und Prozesssteuerung entwickeln und wie Logbücher als diagnostisches Werkzeug zur Unterstützung solcher Entwicklungsprozesse genutzt werden können. Die längsschnittliche Perspektive bietet dabei wertvolle Hinweise für die Ausgestaltung von Lernbegleitung und Schulentwicklung in offenen, selbststeuerungsorientierten Lernsettings.

Langner, Anke (2025). Logbücher als Instrument zur Förderung des selbstregulierten Lernens. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 5(1), 85–103. https://doi.org/10.58652/spe.2025.5.p85-103

Der Beitrag untersucht Organisationsentwicklung aus praxeologischer Perspektive am Beispiel der Universitätsschule Dresden, einer staatlichen Schulversuchsschule in Verantwortung von Wissenschaft und Praxis. Auf Grundlage transkribierter Sprachnachrichten zwischen schulischer und wissenschaftlicher Leitung aus den Jahren 2020 und 2023 wird rekonstruiert, wie organisationale Entwicklungsprozesse im alltäglichen Leitungshandeln hervorgebracht werden. Der theoretische Rahmen orientiert sich an praxistheoretischen Überlegungen zur Dualität von Struktur und Handlung sowie den Dimensionen Materialität, Zeitlichkeit und implizite Logiken sozialer Praxis. Die Analyse zeigt, dass Organisation nicht primär durch formale Strukturen bestimmt wird, sondern im situativen Zusammenspiel materieller Bedingungen, zeitlicher Rhythmen und habitualisierter Deutungsmuster entsteht. Materielle Artefakte wie räumliche Infrastruktur oder digitale Systeme, zyklische Planungsprozesse sowie implizite wissensbasierte Routinen prägen die Leitungspraktiken ebenso wie politische und administrative Rahmenbedingungen. Die Befunde verdeutlichen, dass Organisationsentwicklung als prozessualer, relationierter und im Vollzug hervorgebrachter Zusammenhang zu verstehen ist. Der Beitrag leistet damit einen empirisch fundierten Beitrag zur organisationspädagogischen Forschung und zeigt exemplarisch, wie Research-Practice-Partnerships dynamische Schulentwicklungsprozesse in situ sichtbar machen können.

Langner, Anke; Ritter, Matthias & Schmidt, Kristina (2025). Schule als organisierte Praxis: Aushandlungsprozesse zwischen schulischer und wissenschaftlicher Leitung in der Etablierungsphase einer Versuchsschule. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 5(1), 70–84. https://doi.org/10.58652/spe.2025.5.p70-84

Logbücher als Instrument zur Förderung des selbstregulierten Lernens. Anke Langner in: Spe - Schulpraxis entwickeln. Bd. 5 Nr.1 (2025)

Die Studie vergleicht die Wahrnehmung und Bewertung schulischer Berufsorientierung aus Sicht von Schüler:innen (N = 1.614) und Lehrkräften (N = 242) an weiterführenden Schulen in Sachsen. Untersucht wurden der wahrgenommene Berufsbezug im Unterricht, das Unterrichts- und Klassenklima, der Einsatz praktischer Lernformen und Materialien, zentrale Unterrichtsmerkmale (kognitive Aktivierung, Alltagsbezug, Enthusiasmus) sowie Bekanntheit, Nützlichkeit und Wunsch nach berufsorientierenden Maßnahmen. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen: Lehrkräfte bewerten Berufsbezug, Unterrichtsqualität und Klassenklima durchweg positiver, während Schüler:innen kritischer urteilen und differenzierte Einschätzungen äußern. Praxisorientierte Formate (z. B. Betriebspraktika) werden von beiden Gruppen geschätzt, wohingegen Angebote mit geschlechterspezifischem Fokus oder geringer Alltagsnähe zurückhaltender bewertet werden. Zudem zeigen sich signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung einzelner Maßnahmen und Unterrichtsaspekte, insbesondere bei Unterstützung, Materialeinsatz und Angebotswünschen. Darüber hinaus zeigen sich signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede insbesondere darin, dass Jungen den Unterricht stärker als berufsorientierend erleben und tendenziell eine höhere Entscheidungs- und Selbstwirksamkeitssicherheit äußern, während Mädchen kritischer auf Alltagsbezug, Materialeinsatz und Unterstützung eingehen und häufiger zusätzliche Angebote wünschen. Die Befunde unterstreichen die Notwendigkeit, praxisnahe Inhalte stärker einzubinden, geschlechtersensible Ansätze reflektiert zu gestalten und Perspektiven von Schüler:innen und Lehrkräften gezielt abzugleichen, um die Wirksamkeit schulischer Berufsorientierung zu erhöhen.

Stephanie Burger & Kendra E. Jacob (2025). Berufsorientierung geschlechtersensibel gestalten? Ein Vergleich von Schüler:innen und Lehrkräften zur Einschätzung berufsbezogener schulischer Maßnahmen. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 5(1), 37–69. https://doi.org/10.58652/spe.2025.5.p37-69

Der Beitrag beschreibt die Schulentwicklung des Schulversuchs Universitätsschule Dresden aus der Perspektive der wissenschaftlichen und schulischen Leitung. Anhand der Auswertung von transkribierten Text- und Audionachrichten (Chat-Daten eines Messengers) zwischen den beiden Personen wurden in einem ersten Schritt inhaltsanalytisch gewonnene Themenfelder dargestellt, angelehnt an den drei Schulentwicklungsbereichen nach Rolff (2016). Es zeigt sich, dass es überwiegend Themen der Organisationsentwicklung (71 %) sind, die miteinander besprochen werden. In einem zweiten Schritt wurden die Daten interaktionsanalytisch hinsichtlich des Aushandlungsprozesses zwischen Schulleitung und wissenschaftlicher Leitung am Beispiel der Entscheidung über die Durchführung einer sogenannten Elternakademie ausgewertet. Damit konnten erste Erkenntnisse für Formate des Agierens von Wissenschaft und Schule in einem ko-konstruktiven Schulentwicklungsprozess abgeleitet und exemplarisch das Verhältnis von Wissenschaft und dem Praxisfeld Schule beschrieben werden.

Zum Artikel: „Wir müssen nochmal miteinander sprechen“ – Themenfelder der Schulentwicklung und Aushandlungsprozesse zwischen Schulleitung und wissenschaftlicher Leitung. Matthias Ritter, Anke Langner, Hannah Bartels, Marlis Pesch und Christoph Haßler in Schulpraxis – Entwickeln – Erforschen. Konzepte und Praxis entwicklungsorientierter Bildungsforschung, 95-113. Klinkhardt

Über den Band „Schulpraxis – Entwickeln – Erforschen: Konzepte und Praxis entwicklungsorientierter Bildungsforschung“

Dem Titel „Schulpraxis – Entwickeln – Erforschen: Konzepte und Praxis entwicklungsorientierter Bildungsforschung“ folgend stellen die Autor:innen dieses Bandes verschiedene Ansätze sowie aktuelle Projekte vor und reflektieren diese mit Blick auf theoretische und methodologische Fragen an der Schnittstelle von Forschung und Entwicklung.

Entwicklungsorientierte Bildungsforschung bewegt sich explizit im Grenzbereich zwischen Forschung und Entwicklung. Schulpraxis wird entwickelt und zugleich erforscht und die Entwicklung von Schulpraxis wiederum zum Gegenstand von Forschung gemacht.

Das Spektrum der Forschungsformate umfasst u.a. fachdidaktische Entwicklungsforschung, Design-(Based-)Research, Lesson Study, Praxis- bzw. Aktionsforschung sowie wissenssoziologische Evaluationsforschung.

Der Band steht auf der Webseite des Verlags Julius Klickhardt zum Download zur Verfügung und ist mit interaktivem Inhaltsverzeichnis in der utb elibrary verfügbar.

An der Universitätsschule Dresden (USD) ist es das Ziel eine repräsentative Schüler:innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler:innenschaft im Schuljahr 2025/26 wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben. Im Schuljahr 2025/26 lernen an der USD 780 Kinder und Jugendliche in den Jahrgangsstufen 1-10. Der Aufwuchs erfolgt bis zur Jahrgangsstufe 12.

Weitere Details finden Sie in den Informationen zum Konzept der Universitätsschule Dresden.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2025/26, Stand Oktober 2025, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

Forschendes Lernen hat in der Lehrer*innenbildung zunehmend an Bedeutung gewonnen, denn es wird als Möglichkeit dafür gesehen, dass sich Lehramtsstudierende neben wissenschaftlichen Fähigkeiten auch berufspraktische Kompetenzen aneignen. Im Beitrag wird die Verwendung der Vignettenforschung als Ansatz für Forschendes Lernen im Kontext eines Seminars mit der Universitätsschule Dresden (USD) beschrieben. Ziel des Ansatzes ist es, Lehramtsstudierenden einen wissenschaftlich-reflexiven Zugang zur Schulpraxis zu ermöglichen. Im Beitrag werden die Herangehensweise des Seminars beschrieben und die Potenziale der Vignettenforschung für (Lehramts-)Studierende dargelegt. Dazu werden die erstellten Materialien, der Seminarplan, die Phasen der Vignettenerstellung sowie weitere unterstützende Materialien zur Umsetzung des Forschenden Lernens vorgestellt.

Zum Artikel: „Was machen die da eigentlich?“: Vignettenforschung als ein hochschuldidaktischer Zugang für Forschendes Lernen. Hannah Bartels & Matthias Ritter in DiMawe – Die Materialwerkstatt. Zeitschrift für Konzepte und Arbeitsmaterialien für Lehrer*innenbildung und Unterricht Bd. 7(1) 2025, 78–90. https://doi.org/10.11576/dimawe-8311

An der Universitätsschule Dresden ist es das Ziel eine repräsentative Schüler:innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler:innenschaft im Schuljahr 2024/25 wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben. Weitere Details finden Sie in den Informationen zum Konzept der Universitätsschule Dresden.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2024/25, Stand Juni 2025, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

Im Artikel wird die Entwicklung der Universitätsschule Dresden (USD) entlang des Ringens um den Schulbau beschrieben. Die USD, welche 2019 als Schulversuchsschule gestartet ist, verfolgt ein innovatives Lernkonzept, das individuelle Entwicklungswege in kooperativen Lernumgebungen ermöglichen soll und methodisch als Projektarbeit ausgestaltet wird. Der Schulraum spielt für das Konzept der USD und dessen Ausgestaltung eine zentrale Rolle, da er das Lernen und die Organisation der Schule maßgeblich beeinflusst. Die USD ist seit ihrer Errichtung in einem klassischen DDR-Schulbautyp untergebracht, der für lehrerzentrierten Unterricht ausgelegt ist. Die räumlichen Gegebenheiten stellen eine Herausforderung dar, da sie nicht für die Bedürfnisse des modernen Lernens geeignet sind. Die Anzahl der Schüler*innen wird bis zum Schuljahr 2027/28, dem Jahr des Erreichens der Abiturstufe, auf rund 1.000 Schüler*innen samt ca. 90 begleitenden Lehrpersonen (Lehrer*innen und Erzieher*innen) kontinuierlich anwachsen, was weiteren Raumbedarf impliziert. Um den Platzmangel zu bewältigen, wurden Interimslösungen wie Containerbauten errichtet und ein Schulneubau konzipiert, welcher weitere schulpädagogische und ‑organisatorische und v.a. auch bildungspolitische Herausforderungen in sich birgt. Trotz einiger Herausforderungen, wie dem Mangel an Fachräumen und der Notwendigkeit von Interimslösungen, wurden Lösungen für die Nutzung des Schulraums gefunden, die nicht nur das Lernen selbst, sondern – darin eingebunden – auch soziale Interaktion und persönliche Entwicklung fördern sollen.

Zum Artikel: Raum schafft Struktur und Strukturen schaffen Raum: Schulraum aus Sicht der Universitätsschule Dresden. Anke Langner & Matthias Ritter in WE_OS-Jahrbuch Bd. 7 (2024): WE_OS-Jb – Jahrbuch Der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg, 7(1), 110–127. https://doi.org/10.11576/we_os-7629

Im Editorial wird knapp der Lehrkräftemangel in Deutschland als eine der aktuell größten Herausforderungen im Bildungssystem thematisiert. Drei Ebenen werden aufgezeigt, die als Chance für die Schulentwicklung begriffen werden können. Auf der Unterrichtsebene (1) könnte ein stärker selbstreguliertes Lernen auch die Lehrkräfte entlasten. Eine zeitige Einbindung von Studierenden in die Praxis könnte die Professionalisierung (2) letztendlich stärken und die Öffnung von Schule in den Sozialraum (3) könnte ebenso Lehrkräfte entlasten. Anschließend werden die Beiträge der Ausgabe skizziert.

Matthias Ritter & Anke Langner (2024). Editorial. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 4(2), I-IV. https://doi.org/10.58652/spe.2024.4.pI-IV

Berufsorientierung in Schule ist ein Thema, was in den letzten 15 Jahren im erziehungswissenschaftlichen Diskurs an Bedeutsamkeit gewonnen hat, trotz dessen gibt es nur begrenzt Studien zur konzeptionellen Umsetzung von Berufsorientierung in Schule in einer engen Verzahnung mit Unternehmen. Im Rahmen dieses Beitrages soll diese Lücke ein stückweit geschlossen werden, in dem das Konzept des wöchentlichen Praxistages in Unternehmen im 7. und 8. Jahrgang der Universitätsschule Dresden skizziert wird und Interviews mit Schüler:innen zur Umsetzung des Praxistages ausgewertet werden.

Langner, A. & Glöckner, V. (2024). Einmal wöchentlich ins Praktikum: Berufsorientierung an der Universitätsschule Dresden. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 4(2), 47–62. https://doi.org/10.58652/spe.2024.4.p47-62

Der Artikel zeigt auf, wie Schüler:innen in einem stärker selbstregulierten Umfeld Lernmaterialien (Lernbausteine) auswählen, wenn sie dies selbstbestimmt entscheiden können. Am Beispiel der Universitätsschule Dresden wird die Rolle von intrinsischer und extrinsischer Motivation, sozialen Einflüssen sowie der Gestaltung des Lernmaterials beleuchtet. Eine qualitative Studie, basierend auf Leitfadeninterviews mit Lernenden, analysiert die Entscheidungsfaktoren, darunter Interesse, Vorwissen, Erfolgsaussichten und äußere Rahmenbedingungen wie die Schulstruktur.

Wagner, L. S. (2024). „Ich mach immer die Bausteine, die nicht so lange dauern …“ : Wie wählen sich Schülerinnen und Schüler an der Universitätsschule Lernmaterial aus, wenn sie dies selbstbestimmt tun können?. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 4(2), 1–15. https://doi.org/10.58652/spe.2024.4.p1-15

Im Hinblick auf die sich stets weiterentwickelnde Digitalisierung sind Daten in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Dies betrifft auch den Bildungssektor, wonach auch Schulen sich diesen Entwicklungen anzupassen haben. Innerhalb der Bildungsforschung besitzt die daten- und evidenzbasierte Schulentwicklung diesbezüglich eine wesentliche Rolle, indem sie thematisiert, wie Schulen Daten erheben, analysieren sowie zur Verbesserung von schulischen Prozessen nutzen. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den aktuellen Forschungsstand zur datenbasierten Schulentwicklung mittels einer systematischen Literaturrecherche aufzuzeigen und zu systematisieren. Durch die gewählte Suchstrategie in zwei fachwissenschaftlichen (FIS Bildung, ERIC) und zwei wissenschaftlichen (APA PsycInfo, WoS) Datenbanken, konnten 14 Publikationen aus den letzten Jahren von 2019 bis einschließlich 2024 identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche, aber sich dennoch vom Untersuchungsinteresse und -fokus ähnelnde Forschungen. So können die in das systematische Review eingeschlossenen Publikationen in fünf Kategorien eingeteilt werden. Anhand dieser wird deutlich, dass die Erforschung von Datenteams, Untersuchungen der Schulleitungen, Untersuchungen von Instrumenten zur Anwendung schulinterner Daten, sowie Untersuchungen zur datenbasierten Unterrichtsentwicklung und zur allgemeinen Anwendung von Daten für Schulentwicklung das Forschungsfeld rund um die datenbasierte Schulentwicklung beschreiben.

Wienke, M., & Ritter, M. (2024). Forschungsergebnisse der daten- und evidenzbasierten Schulentwicklung: Eine systematische Literaturrecherche. Schulpraxis Entwickeln – Journal für Forschungsbasierte Schulentwicklung, 4(2), 16–46. https://doi.org/10.58652/spe.2024.4.p16-46

Seit dem Schuljahr 2021/22 nehmen die Schüler:innen der Universitätsschule Dresden an standardisierten Tests zur Lernstandserhebung teil. In dem vorliegenden Beitrag wird der Lernstand der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2022/23 dargestellt und diskutiert. Der Lernstand wurde mit der Hamburgerschreibprobe (HSP) und dem Deutschen Mathematiktest (DEMAT) erhoben. Beides sind standardisierte Tests, die unterschiedliche Ziele haben: der DEMAT zielt auf eine deutliche Differenzierung von leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schüler:innen hinsichtlich mathematischer Fähigkeiten ab, die sehr nah am Curriculum ausgerichtet sind. Die HSP versteht sich als Instrument zur Erfassung bereits vorliegender Rechtschreibstrategien mit dem Fokus auf die Ableitung spezifischer Förderung und differenziert daher deutlich stärker im Bereich der Schüler:innen, die hier noch Schwierigkeiten haben. Damit zielen die Tests in ihrer Differenzierung zum einen auf eine Herausstellung von Schüler:innen mit sehr guten Mathematikfertigkeiten und zum anderen auf auffällige, möglicherweise nicht ausreichende ausgeprägte orthografische Kompetenzen ab.

Zudem sei bereits an dieser Stelle kritisch angemerkt, dass mit den beiden Testverfahren lediglich Teilaspekte des Lernstandes von Schüler:innen (der Universitätsschule) berücksichtigt werden. Ein umfassendes Bildungsverständnis (Langner & Pesch, im Erscheinen; OECD, 2019) nimmt neben den klassischen Kulturtechniken wie Schreiben, Rechnen und Lesen auch weitere Kompetenzen, wie z.B. die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen und dem Lernen in kooperativen Lernsettings, in den Blick. Die vorliegenden Ergebnisse bilden also lediglich einen Teilaspekt des Lernstandes der Schüler:innen ab.

Im Rahmen des vorliegenden Beitrages werden die Ergebnisse der Schüler:innen, die sich im Schuljahr 2022/23 in den Jahrgängen 2 bis 8 befanden, zum einen ins Verhältnis zu Ergebnissen der Schüler:innen im vorausgegangenen Jahrgang (Schuljahr 2021/22) in der gleichen Jahrgangsstufe gesetzt. Zum anderen werden die Ergebnisse der Jahrgänge 3 und 5 an der Universitätsschule mit gleichen Jahrgangsstufen an anderen Schulen (differente Schulformen) verglichen.

Haßler, Christoph; Langner, Anke; Pesch, Marlis; Ritter, Matthias; Forschungsstelle Universitätsschule (2024). Mathematische und Rechtschreibkompetenzen der Schüler:innen an der Universitätsschule Dresden. Analyse in den Jahrgängen 2 bis 8 im Schuljahr 2022/23. Dresden: Technische Universität 2024, 53 S. - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-319379 - DOI: 10.25656/01:31937

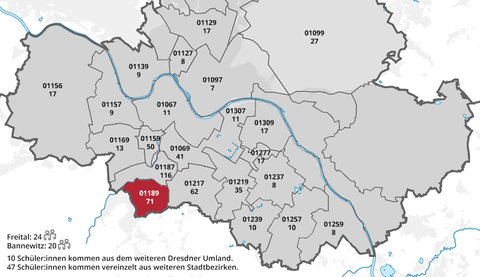

An der Universitätsschule Dresden ist es das Ziel eine repräsentative Schüler:innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler:innenschaft im Schuljahr 2023/24 wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben. Details zur Zieldemographie finden Sie in den Informationen zum Konzept der Universitätsschule Dresden.

Die Universitätsschule Dresden hat keinen festen Schulbezirk. Der Bericht enthält erstmals eine Übersicht zur Verteilung der Wohnorte der Schülerinnen und Schüler nach Postleitzahl im Dresdner Stadtgebiet und angrenzenden Ortschaften.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2023/24, Stand Juni 2024, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

The chapter discusses pedagogical methods and tools that promote individual growth in collaborative school learning processes, emphasizing applied educational research at Europe’s largest real lab, The University School Dresden, with 800 students, 50 teachers, and multidisciplinary scientists. Daily activities involve quick feedback loops, continuous testing, and method/tool refinement for impactful learning. This chapter explores (a) “Learning paths” for guiding individual development, (b) the “Logbook” for planning personalized learning, and (c) the “Lapbook” for project-based activities with peers. These methods align with cultural-historical theory’s view of learning and development. This chapter spotlights tools developed by the research team to enhance self-regulated learning, vital for cultural-historical theory-based learning environments. Initial evidence suggests that (a) tools should align with student development and (b) teachers need continuous professionalization for optimal utility.

Designing Tools for Supporting Self-Regulated Learning in Collaborative Learning Environment: Understanding from the University School Dresden. 10.5772/intechopen.113882. Langner, Anke & Pesch, Marlis. (2023).

Die Kulturhistorische Theorie charakterisiert die Entwicklung zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr als Krise, in der sich die höheren psychischen Funktionen grundlegend neu ordnen. Im Rahmen dieser Umordnung wird es möglich und notwendig für das Individuum, über sich selbst nachzudenken, sich selbst zu suchen. Die Entwicklung einer eigenen Identität rückt in den Vordergrund für die einzelnen Schüler:innen und das schulische Lernen tritt in den Hintergrund, es wird für einige Schüler:innen zu einer kaum bewältigbaren Herausforderung. Im Rahmen dieses Beitrages soll diese Herausforderung beschrieben werden und ausgehend von dieser nach möglichen anderen Wegen in Schule gefragt werden. Mit dem Format der Jugendschule wird eine mögliche Antwort von Schule auf die Veränderungsprozesse bei den Schüler:innen formuliert.

Die Jugendschule, Anke Langner & Katja Wiechmann in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd.2 Nr.1 (2023), S. 1-16

Standardisierte Leistungstests sind hauptsächlich im Rahmen von

(inter)nationalem Bildungsmonitoring im deutschen Bildungssystem etabliert. Daneben bieten sie auch die Möglichkeit, Lehrpersonen wichtige Rückmeldungen über den Lernfortschritt der Schüler:innen zu geben und somit Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung zu nehmen. In der vorliegenden Arbeit wird eine systematische Literaturrecherche zur formativen Nutzung standardisierter Leistungstests im Schul- beziehungsweise Unterrichtskontext aufgezeigt. Zu diesem Zweck wurde eine Datenbankrecherche mithilfe der Datenbanken PSYNDEXplus, FIS Bildung, ERIC und Academic Search Elite durchgeführt. Es konnten drei Anwendungsbereiche standardisierter Tests im formativen Kontext, zur Früherkennung von Schullaufbahngefährdung (1), zur Überprüfung der Effektivität und Vorhersagekraft von Schüler:innenleistung (2) und zur Vorbereitung auf summative standardisierte Leistungstests (3), kategorisiert werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass standardisierte Leistungstests und formative Assessments zunehmend computergestützt und damit automatisiert sowie zeiteffektiv durchgeführt werden, um Lehrkräfte in der Leistungsdiagnostik zu entlasten. Die Ergebnisse implizieren, dass Lehrkräfte professionelle Defizite in der Nutzung und Analyse (digitaler) Test- und Assessment-Daten haben. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand ist der Schwerpunkt unterrichtlicher Leistungsüberprüfung prospektiv eher auf verschiedenen Methoden und Modi formativen Assessments zu verorten als auf der expliziten Nutzung von standardisierten Leistungstests.

Systematische Literaturrecherche zur Nutzung von standardisierten Leistungstests im Unterricht, Helena Dorothea Zenker in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd.2 Nr.1 (2023), S. 17-43

Die Einbindung von Eltern in Schulentwicklungsprozess und auch die Bedeutsamkeit von Elternarbeit in Schule sind vernachlässigtes Thema im Diskurs der Schulpädagogik. Mit dem Beitrag soll sich mit einer qualitativen Interviewbefragung von Erziehungsberechtigten an der Universitätsschule Dresden dem Thema angenommen werden. Zentrales Thema der Interviews sind die Kommunikation zwischen Erziehungsberechtigten und Lernbegleiter:innen wie vor allem auch die Rückmeldung zur Lern- und Entwicklungssituation der Schüler:innen.

Elternkommunikation und -mitwirkung an der Universitätsschule Dresden, Hanna Luise Helene Wank in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd.2 Nr.1 (2023), S. 44-56

Die Universitätsschule Dresden legt im Konzept einen besonderen Schwerpunkt auf die Umsetzung eines lernprozessbegleitenden Feedbacks für alle Schüler:innen. Mithilfe von Schüler:innen-Interviews soll danach gefragt werden, wie bisher Feedback aus Perspektive der Schüler:innen in der Universitätsschule umgesetzt wird. Aus der Beschreibung der aktuellen Feedbackstrukturen sollen die Schüler:innen skizzieren, wie sie sich Feedback wünschen, so dass es ihnen hilft ihnen Lernprozess weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse aus drei Leitfaden-interviews werden in dem Beitrag dargestellt und Implikationen für die Praxis an der Universitätsschule Dresden diskutiert.

Wie nehmen Schüler:innen der Universitätsschule Dresden Rückmeldung zu ihrem Lernprozess wahr?, Tom Börner in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd.2 Nr.1 (2023), S. 57-68

Im Konzept des Schulversuches Universitätsschule Dresden ist es angelegt digitale Medien in den Lernprozess der Schüler:innen und in den Organisationsprozess der Schule so einzubinden, dass sie ein Unterstützungssystem für die Entwicklung jedes einzelnen Schülers/ jeder einzelnen Schülerin sein kann. Diese inzwischen 4,5-jährige Einbindung digitaler Medien in die Lernprozesse der Schüler:innen könnte sich in Nutzungsgewohnheiten oder auch Kenntnissen über die digitalen Medien zeigen. Um dieser Frage nachzugehen wurde der Schülerfragebogen aus der ICILS 2018 mit Schüler:innen durchgeführt. Dessen Ergebnisse werden im Rahmen dieses Beitrages dargestellt und diskutiert.

Nutzung digitaler Medien an der Universitätsschule Dresden aus Sicht der Schüler:innen, Anke Langner & Matthias Ritter in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd.2 Nr.1 (2023), S. 69-80

Was soll aus den Corona-Erfahrungen bleiben für die zukünftige Aufgaben- und Funktionsbeschreibung von Schule und Unterricht? Wie wird das Lehren und Lernen „nach“ Corona in einem anspruchsvollen Fachunterricht durch digitale Technologien weiterentwickelt, um schulisch- unterrichtliche Ziele besser zu erreichen? Divergieren die retrospektiven Perspektiven zu den schulischen Corona-Erfahrungen der Basis, also der Lehrkräfte, der Schulleitungen, deutlich von denen der Kultuspolitiker/ innen? Wird die parallel zu Corona ins Leben gerufene „Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“ mit ihren Empfehlungen zu einem neuen, wirklich wissenschaftsorientierten Steuerungsinstrument der Schul- und Bildungspolitik?

Diesen und weiteren Fragen stellen sich die Autor:innen aus Philologenverband, Kultuspolitik, Schulleitung, den Bildungswissenschaften, der Erziehungswissenschaft, der Pädagogischen Psychologie, den Fachdidaktiken und der Medizin im vierzehnten Band der Reihe „Gymnasium – Bildung – Gesellschaft“, herausgegeben von Susanne Lin-Klitzing, David Di Fuccia und Thomas Gaube.

Langner, Anke (2023). Digitalisierung vom pädagogischen Handeln aus denken. In S. Lin-Klitzing; D. Di Fuccia& T. Gaube (Hrsg.), Schule nach Corona –was haben wir gelernt? (S. 55-74). Julius Klinkhardt.

Ziel dieses Beitrags ist es, den Zusammenhang zwischen Schulorganisation und pädagogischem Handeln am Beispiel des Schulversuchs "Universitätsschule Dresden" darzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die theoretische Fundierung und die Beschreibung der aktuellen Umsetzung des methodisch-didaktischen Instruments der Projekte in Verbindung mit der Digitalisierung unter Bezugnahme auf den organisationspädagogischen Diskurs. Abschließend wird diskutiert, wie die Organisation des Lernens durch das Organisationsprinzip der Projektarbeit optimiert werden kann.

Projektarbeit als Instrument zur Optimierung schulorganisatorischer Strukturen, Rolf Koerber und Anke Langner in: Jahrbuch Organisationspädagogik „Organisationen optimieren?“: Beiträge zum DGfE Kongress „Optimierung“. Weber, S., Fahrenwald, C. & Schröer, A. (Hrsg., 2023). SPRINGER VS/SPRINGER FACHMEDIEN

Individuelle Entwicklungswege von Schüler*innen im Rahmen von Schule zu begleiten, braucht ein Instrument. Die Lernpfade stellen für den Schulversuch Universitätsschule Dresden ein solches mögliches Instrument dar. Die in den letzten zwei Jahren entwickelten Lernpfade werden in ihrem Konzept vorgestellt hinsichtlich ihrer Funktion, den Lernprozess jedes einzelnen Schülers/jeder einzelnen Schülerin zu dokumentieren, womit das Verstehen von Lern- und Entwicklungsprozessen möglich wird. Dies wiederum bildet die Grundlage für die Gestaltung von Lernumgebungen und für eine anerkennende Feedbackkultur. Kontextualisiert werden diese Funktionen unter Bezugnahme auf die Kulturhistorische Theorie.

Lernpfade. Individuelle Entwicklungswege in der Schule durch digital gestütztes Dokumentationssystem ermöglichen, Anke Langner in PraxisForschungLehrer*innenBildung - Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung Bd. 5 Nr. 1 (2023) - S. 1-17

In diesem Beitrag werden die Auswirkungen eines Wegfalls von festen Klassenstrukturen an der Universitätsschule Dresden auf die Sozialkontakte der Schüler*innen untersucht. Im Mittelpunkt steht dabei die Annahme, dass der Wegfall fester Klassenverbände einerseits zu einer Vergrößerung des Interaktionsraums und damit der potenziellen Anzahl möglicher Sozialkontakte führt, dass der Wegfall der Opportunitätsstruktur Klassenverband andererseits jedoch auch Erwartungssicherheiten senken kann, was die Anzahl und die Qualität von Sozialkontakten verringern würde. Um dies zu untersuchen, wurden alle ca. 200 Schüler*innen des ersten Jahres der Universitätsschule nach ihren Sozialkontakten befragt, und die sich daraus ergebende Netzwerkstruktur wurde mit entsprechenden Strukturen an vergleichbaren „regulären“ Schulen verglichen. Dabei ergaben sich für die Universitätsschule dichtere und verästeltere Strukturen von Kontakten vergleichbarer Stabilität und höherer Reziprozität. Die Anzahl relativ wenig integrierter Schüler*innen war an der Universitätsschule etwas niedriger als beim Durchschnitt der Vergleichsschulen.

Jenseits des Klassenverbandes: Community Lost, Saved or Liberated?, Mathias Kuhnt in PraxisForschungLehrer*innenBildung - Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung, Bd. 5 Nr. 1 (2023), S. 134-161

An der Universitätsschule ist es das Ziel eine repräsentative Schüler:innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler:-innenschaft der Universitätsschule im Schuljahr 2022/23 wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben. Details zur Zieldemographie finden Sie in den Informationen zum Konzept der Universitätsschule Dresden.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2022/23, Stand Mai 2023, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

Dieser Beitrag widmet sich der Frage, welche Bedeutung die Stundenplanung für die Unterrichts- und Organisationsentwicklung hat. Abgeleitet aus der Kulturhistorischen Theorie ergibt sich die Forderung, dass Schule individuelle Entwicklungswege ermöglichen sollte. Dieses Ziel lässt sich mit der traditionellen Stundenplanung nicht erreichen, weil der Unterricht sich in das zugrundeliegende starre Korsett einfügen muss.

Da auch in der aktuellen Stundenplanforschung nur unzureichend auf die individuellen Entwicklungswege der Schüler:innen Rücksicht genommen wird, bedarf es einer flexiblen Stundenplanung, die es ermöglicht, neue Unterrichtsformate in der schulischen Praxis umzusetzen. Mithin wird ein Vorschlag unterbreitet, wie sich eine solche flexible Stundenplanung in einem iterativen Prozess zwischen den schulischen Anwen-der:innen, der Schulforschung und den IT-Spezialisten entwickelt lässt und damit Schulentwicklungsprozesse unterstützt und befördert werden können.

„Lernen individualisieren durch flexible Stundenplanung“ – ein Beispiel für Organisationsentwicklung in Schule. Anke Langner, Michael Hölscher, Udo Buscher in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung, Bd.1 Nr. 1 (2022), S. 1-13

Im Zuge der aktuellen Diskussionen zur Autonomie bzw. dem Gestaltungsanspruch von Schule, der Notwendigkeit einer ganztägigen Betreuung sowie einer zunehmenden Orientierung an der „optimalen“ Entwicklung des Kindes kommt der Schulwahl seitens der Eltern eine hohe Relevanz zu. Im Artikel werden die Motive von Eltern zur Schulwahl anhand von Befragungen (N=255, N=418) an dem staatlich genehmigten Schulversuch Universitätsschule Dresden (USD) explorativ dargelegt und diskutiert.

Bei nahezu 90 % der Eltern werden das Schulkonzept sowie die passende Entwicklung für das eigene Kind als Hauptmotive betont. Diese Befragungsdaten wurden durch inhaltsanalytische Auswertungen offener Antworten untermauert. Die USD unterscheidet sich demnach deutlich von ‚klassischen‘ staatlichen Schulen, an denen pragmatische Gründe wie insbesondere die Wohnortnähe als Motiv für die Schulwahl genannt werden.

Ein Schulversuch als Schule für mein Kind. Welche Motive verbinden Eltern mit dieser Entscheidung? - Matthias Ritter, Hannah Bartels, Anna Winkler in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd. 1 Nr. 1 (2022), S. 14-28

Dieser als Prozessbericht angelegte Artikel skizziert das Verhältnis von zu gestaltender Schulpraxis und Schulforschung am Beispiel des Schulversuchs „Universitätsschule Dresden“, indem das Wirken der jeweiligen Akteur:innen (Schüler:innen, Eltern, Studierende, Lehrer:innen und Wissenschaftler:innen) vorgestellt wird. Exemplarisch wird die Zusammenarbeit aller Akteur:innen mit dem Ziel der gemeinsamen Gestaltung der Schule charakterisiert, um Merkmale für den Ko-Konstruktionsprozess von Bildungspraxis und Bildungsforschung abzuleiten.

Schule entwickeln über ein wechselseitiges Gestalten von Schulpraxis und Wissenschaft - Anke Langner, Matthias Ritter in Schulpraxis entwickeln - Journal für forschungsbasierte Schulentwicklung Bd. 1 Nr. 1 (2022), S. 29-46

Die Universitätsschule Dresden, etabliert durch die Technische Universität Dresden, steht in der Tradition der sogenannten Laboratory Schools. Sie ist der Idee entsprungen Schulentwicklung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus gestalten zu können. Ausgehend von einer kurzen Darlegung der entwicklungspsychologischen Grundlagen der kulturhistorischen Theorie und des didaktischen Modells (die entwicklungslogische Didaktik) des wissenschaftlichen Konzeptes dieses Schulversuches werden ausgewählte Elemente der bisherigen schulischen Umsetzung dargelegt: Lernen in Projekten, Feedbackkultur, Rolle des Raums, Rolle der Lernbegleiter:innen, Zeitkonten für Schüler:innen und Lernbegleiter:innen, Rhythmisierung des Schultages und Nachvollziehbarkeit des Lernprozesses. Abschließend wird dargelegt, wie sich den damit verbundenen Herausforderungen für die Lern- und folglich Schulorganisation durch die Digitalisierung der Schule gestellt wird.

Zum Artikel: Das Konzept „Jugendschule“ an der Universitätsschule Dresden, Rolf Koerber in WE_OS-Jahrbuch Bd. 5 (2022): Bildung für nachhaltige Entwicklung und Inklusion, Rubrik "Konzepte und Impulse aus dem Verbund Universitäts- und Versuchsschulen (VUVS)", 117–127.

An der Universitätsschule Dresden ist es das Ziel eine repräsentative Schüler:innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler:innenschaft der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2020/21 wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2021/22, Stand April 2022, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

Der Ausgangspunkt für die pädagogische Entwicklung an der Universitätsschule Dresden ist die Bestimmung, dass Lernen sich, wie es die kulturhistorische Theorie (u.a. Vygotskij, 2002) bestimmt, im Dialog vollzieht, bzw. wird das Lernen dem Konstruktivismus folgend als Ko-Konstruktionsprozess zwischen Schüler:innen und auch zwischen Schüler:innen und Lehrer:innen verstanden.

Der vorliegende Beitrag stellt das Konzept und die Umsetzung der Projektarbeit als Kern des Lehr-Lernsettings an der Universitätsschule Dresden dar. In einem ersten Schritt wird das Konzept der Projektarbeit mit seinen Prämissen und Charakteristika skizziert, bevor im Anschluss die Projektarbeit exemplarisch für drei Altersstufen dargelegt wird. Anhand dessen werden die didaktisch-methodische Umsetzung und auch die Heranführung der Schüler:innen an die Projektarbeit deutlich. Nach der Differenzierung der Projektarbeit in der Primarstufe, der Mittelstufe und der Oberstufe werden zwei Aspekte der Umsetzung der Projektarbeit in der Universitätsschule noch einmal näher beleuchtet: Zum einen wird die Standardisierung von schulischen Prozessen zur Ermöglichung von individualisierter Entwicklung in kooperativen Lernprozessen über die Projektarbeit und zum anderen die Verbindung zwischen Projektarbeit und Digitalisierung in dieser Schule herausgearbeitet. Abschließend wird die aktuelle Umsetzung der Projektarbeit in der Universitätsschule Dresden als Entwicklung in einem Ko-Konstruktionsprozess von Praxis und Wissenschaft skizziert.

Zum Artikel: Projektarbeit: Struktur und Methode, Anke Langner, Maxi Heß & Katja Wiechmann in WE_OS-Jahrbuch Bd. 4 Nr. 1 (2021): Herausforderungen und Perspektiven für die Oberstufe

Walking Interviews ermöglichen auf vielfältige Weise Zugang zu raumbezogenen Praktiken und raumbezogenen Erkenntnissen. Der Beitrag führt in die Methode der Durchführung und Analyse von Walking Interviews ein, stellt Ergebnisse eines studentischen Projektseminars vor und diskutiert fachdidaktische Möglichkeiten der Integration von Walking Interviews in Lernprozesse im Sinne des forschenden Lernens. Walking Interviews können insbesondere für stadtgeographische Themen und die Auseinandersetzung von Schüler*innen mit ihrem Nahraum einen methodischen Ansatz für partizipative Forschung und außerschulisches Lernen bieten.

Zum Artikel: „Walk and Talk“: Mit Walking Interviews den Nahraum der Schule untersuchen. Anke Langner, Matthias Naumann & Nicole Raschke in GW_ Unterricht 164 (4/2021): Humangeographie meets Geographiedidaktik

Der Artikel greift vor dem Hintergrund der Theorieperspektive der Synthetischen Humanwissenschaften auf, wie sich Kooperationsbeziehungen von Schüler:innen und Lehrpersonen in ihrer Intensität wie Funktionalität durch die pandemiebedingt plötzlich und signifikant auftretenden Änderungen des Alltags der Institution Schule verändern. Dies wird hinsichtlich der Auswirkungen auf individuelle Entwicklung und Entwicklungspotentiale von Schüler:innen gespiegelt, um daran anknüpfend Ableitungen für Bildungsprozesse zu ziehen. Einzelne Ausschnitte aus explorativ geführten Interviews erweitern den theoretischen Bezugsrahmen durch Aussagen von Praktiker:innen hinsichtlich einer schulischen und professionstheoretischen Perspektive.

Zum Artikel: Corona - eine Krise für die Kooperation?, Anke Langner & Clemens Milker in QfI - Qualifizierung für Inklusion - Bd. 3 Nr. 1 (2021): Schule

Das Lernen während des Lockdowns stellt für Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen eine Herausforderung dar. Anhand von Interviews mit Lernbegleiter*innen und Eltern, die zur Schulgemeinschaft des Schulversuchs „Universitätsschule Dresden“ gehören, werden Herausforderungen, aber auch Ressourcen dieser Schulschließungen skizziert. Dies ist der Ausgangspunkt, um das Verhältnis von Digitalisierung und Bildungsprozessen näher zu betrachten, wie auch, um die Umsetzungsmöglichkeiten durch den bzw. die Lehrer*in eines begleiteten und kooperativen Lernprozesses zu untersuchen. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden notwendige Ableitungen für den schulischen Bildungsprozess diskutiert.

Schule ohne Schule – Perspektiven von Eltern und Lernbegleiter*innen, Anke Langner in PraxisForschungLehrer*innenBildung - Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung Bd. 2 Nr. 6 (2020): Schulische Bildung in Zeiten der Pandemie. Befunde, Konzepte und Erfahrungen mit Blick auf Schul- und Unterrichtsorganisation, Bildungsgerechtigkeit und Lehrpraxis - S. 100-122

An der Universitätsschule ist es das Ziel eine repräsentative Schüler*innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler*innenschaft der Universitätsschule im Schuljahr 2020/21 wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben. Details zur Zieldemographie finden Sie in den Informationen zum Konzept der Universitätsschule Dresden.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler*innen der Universitätsschule im Schuljahr 2020/21, Stand September 2020, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

Die Technische Universität Dresden (TUD) begleitet seit dem Schuljahr 2019/20 den auf 15 Jahre angelegten Schulversuch „Universitätsschule Dresden“. Der Schulversuch zeichnet sich durch die Ermöglichung von individuellen Entwicklungswegen in kooperativen Lernprozessen aus. Das Lernmanagement und die Schulorganisation erfolgen digital gestützt. Neben den dadurch entstandenen Daten werden systematisch Daten über den Lern- und Entwicklungsprozess der Schüler*innen sowie über die schulorganisatorischen Prozesse erhoben. Im vorliegenden Beitrag werden die grundlegende Forschungsausrichtung und das methodische Vorgehen durch eine Einbettung in die jeweiligen Diskurse (Schul- und Unterrichtsentwicklung, Lern- und Entwicklungsforschung, Professionalisierungs- und Einstellungsforschung) dargelegt.

Zum Artikel Das Reallabor Universitätsschule Dresden – forschungsmethodische Grundlagen, Anke Langner, Matthias Ritter, Marlis Pesch in PraxisForschungLehrer*innenBildung - Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung (PFLB), Bd. 2 Nr. 1 (2020) – Ausgabe 2, 23-48

In diesem Beitrag wird ein Modell des gemeinsamen Lernens in der Schule und des Lernens auf Distanz in Zeiten von Corona im Rahmen des Schulversuchs Universitätsschule Dresden vorgestellt. Ausgehend von einem kurzen Einblick in das Lernen in dem Schulversuch während der amtlich angeordneten Schulschließung wird das Modell charakterisiert, in dem der Schulversuch seit Schulöffnung am 18. Mai 2020 in der Grund- und Oberschule das Lernen in Gruppen in einem Wechsel zwischen direktem Schulbesuch und Lernen im häuslichen Umfeld ermöglicht. Im Besonderen hervorgehoben werden das Verhältnis von digital gestütztem Lernen und sozialem, direktem Austausch wie auch die pädagogische Methode – das Lernen in Projekten – als der pädagogische Kern des aktuellen Lernens in der Zeit nach Kontaktsperren und der Maßgabe des Social Distancing.

Zum Artikel: Der konzeptionelle Kern des Schulversuchs der „Universitätsschule Dresden“ im Corona-Test. Maßnahmenpaket zum gemeinsamen Lernen trotz Distanz im Modellversuch, Anke Langner & Maxi Heß in PraxisForschungLehrer*innenBildung - Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung, Bd. 2 Nr. 1 (2020) – Ausgabe 2, 83-96

Die Dresdner Universitätsschule ist eine Versuchsschule, an der innovative Formen des Lehrens, Lernens und Zusammenlebens aller Schülerinnen und Schüler erarbeitet und erprobt werden. Durch die direkte Verbindung mit der Forschung und Lehramtsausbildung an der TU Dresden sollen Lehrkräfte stärker als bisher auf die neuen Herausforderungen von Schule vorbereitet werden können. Prof. Dr. Anke Langner erläutert den Modellversuch und dessen wissenschaftliche Begleitung.

Zum Artikel: Schule der Zukunft – wie an der Universitätsschule Dresden moderne Lehr- und Lernmethoden erforscht werden, Anke Langner im Newsletter QLB – Qualitätsoffensive Lehrerbildung (BMBF) 01/2020, 02.03.2020

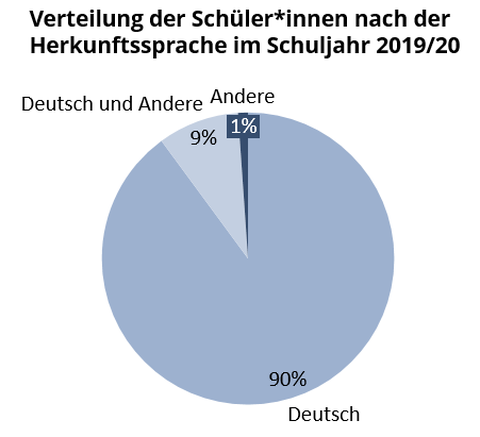

An der Universitätsschule Dresden ist es das Ziel eine repräsentative Schüler:innenschaft in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt Dresden abzubilden. Die Zusammensetzung der Schüler:innenschaft der Universitätsschule Dresden wird hinsichtlich der Verteilung auf die Jahrgänge, dem Geschlecht, dem schulischen- bzw. dem berufsbildenden Abschluss der Eltern und hinsichtlich der Herkunftssprache beschrieben. Details zur Zieldemographie finden Sie in den Informationen zum Konzept der Universitätsschule Dresden.

Artikel zum Download (Pdf): Demographie der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2019/20, Stand Juni 2020, Dr. Matthias Ritter & Prof. Dr. Anke Langner

Die Universitätsschule Dresden, etabliert durch die Technische Universität Dresden, steht in der Tradition der sogenannten Laboratory Schools. Sie ist der Idee entsprungen Schulentwicklung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus gestalten zu können. Ausgehend von einer kurzen Darlegung der entwicklungspsychologischen Grundlagen der kulturhistorischen Theorie und des didaktischen Modells (die entwicklungslogische Didaktik) des wissenschaftlichen Konzeptes dieses Schulversuches werden ausgewählte Elemente der bisherigen schulischen Umsetzung dargelegt: Lernen in Projekten, Feedbackkultur, Rolle des Raums, Rolle der Lernbegleiter:innen, Zeitkonten für Schüler:innen und Lernbegleiter:innen, Rhythmisierung des Schultages und Nachvollziehbarkeit des Lernprozesses. Abschließend wird dargelegt, wie sich den damit verbundenen Herausforderungen für die Lern- und folglich Schulorganisation durch die Digitalisierung der Schule gestellt wird.

Zum Artikel: Die Universitätsschule Dresden – Das Schulkonzept, Anke Langner & Maxi Heß in WE_OS-Jahrbuch Bd. 3 (2020): Kooperation von Universitäten und Schulen – Gründungsschrift des Verbunds Universitäts- und Versuchsschulen (VUVS).

Weitere Veröffentlichungen

Universitätsschulen wollen eine enge und konstruktive Kooperation zwischen Wissenschaft, Lehrkräftebildung und Schulpraxis realisieren, um reflexive Praxiserfahrungen im Studium zu ermöglichen sowie innovative schulische Strukturen und Unterrichtsformen zu erproben.

Zum Artikel: Universitätsschulen. Eine Neuerscheinung in der Bildungslandschaft. Heiner Ullrich in SchulVerwaltung Hessen-Rheinland-Pfalz - Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement, Ausgabe 9/2025, S. 228 ff.

Nach Ablauf der exklusiven Nutzungsrechte ist der Artikel ab Dezember 2025 zum kostenfreien Download verfügbar. Herzlichen Dank an die Redaktion!

SchulVerwaltung Hessen/Rheinland-Pfalz ist die Fachzeitschrift für schulische Führungskräfte, Mitarbeiter:innen der Schulleitung, der mittleren Führungsebene und der Schulaufsicht in Hessen und Rheinland-Pfalz.

Der Unterricht an der Universitätsschule Dresden besteht im Kern aus Projekten. Dabei müssen die Schüler:innen ihr Lernen im Austausch mit anderen Schüler:innen möglichst selbst steuern und voranbringen. Wie können sie das lernen? Und welche Rolle spielen Lehrer:innen dabei?

Im Themenheft "Lernen in Projekten" stellen Prof.in Anke Langner, Leiterin der Begleitforschung an der TU Dresden, und Pia Heyne, im erweiterten Schulleitungsteam verantwortlich für die Entwicklung der Lernformate einschließlich Projektarbeit und Lernbegleiterin in der Jugend- und Qualifizierungsstufe in der fachlichen Perspektive Sprachen, dar, wie der Kernbestandteil des pädagogischen Konzepts im Lernalltag umgesetzt wird.

PÄDAGOGIK ist die führende schulpädagogische Fachzeitschrift in Deutschland. PÄDAGOGIK bietet in einem ausführlichen Themenschwerpunkt praxisnahe Informationen und Materialien zur Gestaltung von Unterricht und Schule. PÄDAGOGIK bietet in jedem Heft einen Serienbeitrag und die Rubriken Schulrecht, Kontrovers, Rezensionen, Neuerscheinungen und Magazin einschließlich Materialien und Terminhinweisen.

Schüler:innen in der Projektarbeit begleiten. Zeitschrift PÄDAGOGIK 7-8/2025: Lernen in Projekten. Anke Langner & Pia Heyne.

Nach Ablauf der exklusiven Nutzungsrechte ist der Artikel ab Juli 2026 zum kostenfreien Download verfügbar.

Bildung ist nichts, was über den Menschen hinweg geschehen kann, sondern ein Prozess, den nur das Subjekt für sich vollzieht. Wie dies angebahnt werden kann, zeigen ausgewählte Lern- und Unterstützungsformate in der Universitätsschule Dresden.

Anke Langner und Marlis Pesch: Schule soll bilden, aber wie? Mit und in Projekten zunehmend selbstbestimmt lernen, In: Friedrich Jahresheft "Bildung", Ausgabe 43/2025

Im Themenheft "Visionen einer zukunftsfähigen Schule" der Zeitschrift Pädagogischen Führung stellen die wissenschaftliche Leiterin an der TU Dresden Anke Langner und Schulleiterin Maxi Heß dar, wie sie und die Schulgemeinschaft im Rahmen des Schulversuchs Universitätsschule Dresden "Schule jetzt für die Zukunft gestalten".

"Lernen an der Universitätsschule Dresden ist jahrgangsübergreifend, fächerverbindend, inklusiv, ganztägig, mehrsprachig, selbstbestimmt, kooperativ und digital gestützt durch die Schul- und Lernmanagementsoftware für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. Gestaltet wird der Schulversuch in einem ko-konstruktiven Prozess von Forschung und Schulpraxis."

Schule jetzt für die Zukunft gestalten. PädF - Pädagogische Führung 1/2025: Visionen einer zukunftsfähigen Schule. Anke Langner & Maxi Heß

Die Zeitschrift Pädagogische Führung unterstützt die Leser:innen – praxisbezogen, aktuell, wissenschaftlich fundiert – in ihrer pädagogischen und leitenden Funktion. Die Zeitschrift hält mit schulischen Schwerpunktthemen der aktuellen Bildungsdiskussion auf dem neuesten Stand.

Die Pädagogische Führung (PädF) beantwortet Fragen zu Pädagogik und Schulmanagement. Jedes Heft behandelt ein Schwerpunktthema und informiert über aktuelle bildungspolitische Nachrichten und internationale Trends. Schulporträts, Rezensionen und Entscheidungen aus dem Schulrecht runden das Angebot ab.

Wenn Leistungen erbracht werden, was wird dann bewertet? Die Anstrengung auf dem Weg dahin und der Zugewinn an Wissen und Erkenntnissen gegenüber dem, was man am Anfang gewusst oder gekonnt hat? Häufig zählt nur das Ergebnis.

Leistungsbewertungen in Form von Noten müssen sich immer vorhalten lassen, dass sie nur punktuell abprüfen, zwangsläufig zu wenige Aspekte mit einbeziehen und subjektiven Kriterien unterliegen. Darum richten sich an Schule immer mehr Forderungen nach individuelleren, offeneren Leistungsbewertungen.

Welche Leistung sich tatsächlich hinter einem Ergebnis verbirgt, ist leichter zu ermitteln, wenn der Lernprozess begleitet und dokumentiert wird. Damit dieser Prozess für alle Beteiligten transparenter wird, hat die Universitätsschule Dresden Lernpfade entwickelt.

Anke Langner und Maxi Heß: „Lernpfade von Schüler:innen organisieren, begleiten, bewerten. Digitale Lern- und Leistungsdokumentation an der Universitätsschule Dresden“ In: Leistung bewerten, Klasse leiten | Ausgabe Nr. 29/2024

Im Mai 2024 fand in Dresden der Bundeskongress für längeres gemeinsames Lernen statt. Im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung luden die ersten beiden öffentlichen Gemeinschaftsschulen - Campus Cordis im Dresdner Norden und Universitätsschule Dresden (USD) im Süden der Stadt - zu Hospitationen ein. Der Bericht "Universitätsgemeinschaftsschule Dresden – eine Schule, die von sich reden macht" über den Lerntag an der USD von Susanne Gondermann ist nun in der Reihe DIE SCHULE für alle im Sonderheft GGG Spezial - Schule kann anders! erschienen.

Eine ausführliche Version des Hosiptationsberichts stellen wir auf der Webseite des gemeinsamen Schulversuchs von TU Dresden und Stadt Dresden zur Verfügung: Susanne Gondermann: "Universitätsgemeinschaftsschule Dresden – eine Schule, die von sich reden macht".

Das gesamte Heft mit einer Kurzversion des Hospitationsberichts ist auf der Webseite des Veranstalters GGG - Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e. V. verfügbar:

Universitätsgemeinschaftsschule Dresden – eine Schule, die von sich reden macht. 2024 I 3 Die Schule für alle, GGG Spezial "Schule kann anders! Bundeskongress in Dresden – was bleibt – was war – was folgt". Susanne Gondermann. S.22-23.

Online-Ausgabe und Download als PDF

2013 wurde an der Technischen Universität Dresden die Professur für Inklusive Bildung neu eingerichtet. In der Lehre zeigte sich, dass das Thema Inklusion in Sachsen an Schulen weniger Realität war als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Die Student:innen erkannten jedoch, dass das Thema so neu gar nicht war, und so entwickelten Mitarbeiter:innen und Student:innen an der TU Dresden in Zukunftswerkstätten die Idee eines Schulversuchs, in dem alle Schüler:innen miteinander lernen können.

Auf der Suche nach der besten Lösung. Die Universitätsschule Dresden – ein Weg zu einer inklusionssensiblen Schule. Zeitschrift bildung+ schule digital zum Thema Erkenntnisgewinn: Neue Wege im Wissenschafts-Praxis-Transfer. Anke Langner & Maxi Heß

Hier können Sie das Heft 1/2024 Zeitschrift bildung+ schule digital "Erkenntnisgewinn: Neue Wege im Wissenschafts-Praxis-Transfer" mit dem Themenschwerpunkt "Universitätsschulen. Beispiele für gelingenen Transfer aus Dresden, Köln und Leipzig" online lesen.

Wenn weniger Lehrpersonen für mehr Schüler:innen zuständig sind, gewinnt die Selbstorganisation der Schüler:innen an Bedeutung. Die Universitätsschule Dresden zeigt, wie sich innovative Lernarrangements mit digitalen Tools verbinden lassen.

Im Themenheft "Anders arbeiten in Zeiten des Lehrkräftemangels" stellen Anke Langner und Maxi Heß das Konzept der Universitätsschule dar, wie die Universitätsschule Dresden die pädagogische Arbeit organisiert, um Schülerinnen und Schülern trotz Personalmangels lernförderliche Bildungsangebote unterbreiten zu können.

PÄDAGOGIK ist die führende schulpädagogische Fachzeitschrift in Deutschland. PÄDAGOGIK bietet in einem ausführlichen Themenschwerpunkt praxisnahe Informationen und Materialien zur Gestaltung von Unterricht und Schule. PÄDAGOGIK bietet in jedem Heft einen Serienbeitrag und die Rubriken Schulrecht, Kontrovers, Rezensionen, Neuerscheinungen und Magazin einschließlich Materialien und Terminhinweisen.

Selbstregulation in der agilen Schule. PÄDAGOGIK 1/2024: Anders arbeiten in Zeiten des Lehrkräftemangels. Anke Langner & Maxi Heß

Nach Ablauf der exklusiven Nutzungsrechte ist der Artikel ab Januar 2025 zum kostenfreien Download verfügbar: Selbstregulation in der agilen Schule. Zeitschrift Pädagogik 1/2024: Anders arbeiten in Zeiten des Lehrkräftemangels. Anke Langner & Maxi Heß