Faculty of Biology

Table of contents

© Panthermedia

© Crispin-I.Mokry

© Michael Kretzschmar

Study programs at a glance

For advice on subject-specific questions, you can always - regardless of today's event - contact our student advisory service:

Prof. Dr. Klaus Reinhardt

Curious now? Even more information about the study program in the Study Information System (SINS)

For advice on subject-specific questions, you can always - regardless of today's event - contact our student advisory service:

Prof. Dr. Thorsten Mascher

Curious now? Even more information about the study program in the Study Information System (SINS)

Program for the event

Unfortunately, there are no programs offered by the Faculty at this time. Further information about the degree programs can be found in the TU Dresden's study information system. The corresponding links can be found in the info box above.

© TUD Fakultät Biologie 2021

Presentation of the Faculty

The Faculty of Biology comprises the Institutes of Botany, Genetics, Microbiology and Zoology with 12 professorships. The degree programs "Molecular Biology and Biotechnology" (BSc) and, since winter semester 2021/2022, "Biology in Society" and, since summer semester 2022, "Molecular Biosciences and Productive Biosystems" (MSc) are offered. In addition to theory and methodology, insights into professional practice are provided; a mobility window allows for stays abroad, for example. The integration into an active research environment characterizes the study programs; elective modules enable an initial professional profiling.

The dean Prof. Dr. Neinhuis takes you on a walk through the biology faculty of the TU Dresden. © TUD, Fakultät Biologie, 2020

Research and Practice Orientation Platform (OFP)

The OFP study success project offers students insights into potential professional fields and areas of activity, shows which skills are important for preparing for the job market and thus links theory with practice. The OFP coordinator Christina Schulz has published a podcast series "Hör rein in die Praxis" for the Mathematics and Natural Sciences department. All episodes and more at tud.de/mn/podcast

As a biologist in the high-security laboratory of the Robert Koch Institute

Dr. Andreas Kurth studied biology at TU Dresden. Today, he is head of the high-security laboratory at the Robert Koch Institute in Berlin. Christina Schulz talks to the virologist about his studies at TU Dresden, his time abroad and his exciting day-to-day work. (Listen in German)

[Intro-Musik spielt]

Ansage: OFP-Podcast: Hör rein, in die Praxis!

Christina Schulz: Herzlich Willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz: „OFP“. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften.

Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium.

Dr. Andreas Kurth leitet das Hochsicherheitslabor am Robert-Koch-Institut in Berlin. Ich spreche mit dem Virologen über seinen Biologiestudium an der TU Dresden, Auslandsaufenthalte und seinen spannenden Arbeitsalltag.

~ Gesprächsbeginn ~

Christina Schulz: Herr Dr Kurt, ich freue mich sehr, dass Sie uns ein paar Einblicke geben möchten in Ihre bestimmt sehr sehr spannende Tätigkeit beim Robert-Koch-Institut in Berlin. Aber fangen wir vielleicht mal noch ein Stück eher an. Sie haben an der TU Dresden Biologie studiert, wie ist es denn dazu gekommen?

Dr. Andreas Kurth: Ich glaube ich hab mich beworben, damals war das noch ein NC Studiengang und Dresden war meine erste Wahl, Berlin die zweite und dann ist es Dresden geworden. Und dann war ich 95 im ersten Studiengang wieder dabei, nach der Wiedereröffnung der Dresdner Biologie.

Christina Schulz: Und war das für Sie von Anfang an klar, dass es Biologie werden soll oder gab es da noch ein paar andere Überlegung vorher?

Dr. Andreas Kurth: Es war nicht der ganz geradlinige Weg bis dahin. Ja also ich hab nach der zehnten Klasse eine Berufsausbildung gemacht, Berufsausbildung mit Abitur und das war eine technische Ausrichtung, wo mir eben während der Lehre quasi schon bewusst war, dass das nicht das ist, womit ich wahrscheinlich mein restliches Leben verbringen möchte. Ja und dann war natürlich die Frage, was tun? Und Uni war schon eher so klar, zu den Studiengängen bin ich dann eher durch die Zeit vor der Lehre gekommen, wo ich mich eher für die Naturwissenschaften interessiert hatte, Biologie, Chemie und und dann hatte ich mich für Biologie entschieden. Hatte eher ein bisschen geschwankt zwischen Medizin, Veterinärmedizin, Biologie und bin am Ende zur Biologie gekommen.

Christina Schulz: Und war das Studium so, wie Sie sich das vorgestellt haben oder welche Erwartung haben sie da dran geknüpft und wurden die erfüllt?

Dr. Andreas Kurth: Ich hatte glaube ich nicht wirklich so viele Erwartungen oder besser gesagt Ziele bevor ich angefangen habe zu studieren. Es war für mich eher das Interesse, was ich denn studieren wollen würde und nicht das danach oder auch nicht das während der Studienzeit, was dann so passiert im Konkreten. Am Anfang ist ja Biologie eher allgemein, sagen wir mal wahrscheinlich an allen Unis eher vergleichbar und man spezialisiert sich ja dann erst zur Mitte des Studiums. Von daher war das am Anfang sicherlich erst mal ein Gucken was so interessant ist und schon mit dem Bewusstsein, also Bio hat mich eben wie gesagt schon immer interessiert. Wobei das Studium selber jetzt nicht wirklich das widerspiegelt, was man sich wahrscheinlich in der Schulzeit unter Biologie vorstellt. Und das hat also heutzutage noch viel weniger, damals eben auch schon nicht so viel, mit klassischer Biologie zu tun, was man sich so vorstellt. Kescher und Schmetterlinge fangen und sowas das ist eher ja nicht mehr Biologie, das war das von vor hundert Jahren, aber so ist es halt nicht mehr. Es ist ganz viel Genetik und Zellbiologie und so weiter, wo man in der Schule glaube ich weniger jetzt Verbindung dazu findet. Ja, aber das war insgesamt okay, weil ich mich eher für Naturwissenschaften interessiert hatte. Die ersten zwei Jahre waren sehr breitgefächertes Grundstudium, da war Chemie dabei und Mathe und Physik und im Prinzip sind die Möglichkeiten danach hier sehr breit.

Christina Schulz: Daran hat sich ja eine Promotion angeschlossen. War das unmittelbar oder waren da noch Auslandsaufenthalte dazwischen?

Dr. Andreas Kurth: Ja, also der Weg bis da hin zur Promotion ist ja dann auch wieder mal nicht so geradlinig gelaufen. Die Promotion habe ich am Ende in der Virologie durchgeführt, wobei Virologie ja kein klassisches biologisches Fach ist im Studium. Und der Weg dahin war eher so dreimal um die Ecke, also da gehörten Auslandsaufenthalte auch dazu, in Form von Urlaub. Und im Laufe der Zeit gab es dann quasi für mich, das war das zweite Jahr des Studiums, wo ich quasi selber in Berührung gekommen bin mich mit Parasiten zu beschäftigen.

Man muss dazu sagen, ich habe ja den ersten Studiengang Biologie wieder mitgemacht sozusagen 1995 und das bedeutete, dass es ja keine älteren Studenten als uns gab. Das bedeutete auch, dass wir im Prinzip ab dem Jahr eins quasi Hiwi-Stellen kriegen konnten bei den einzelnen Professoren, das ging also sehr zeitig los und ab Jahr zwei konnten wir dann Praktika Betreuung mit machen und so weiter. Das heißt wir sind da schon relativ zeitig in diesen Lehr- und Forschungskreislauf mit einbezogen worden und wie gesagt ich hatte mich eben ab Jahr zwei mit Parasiten auseinandergesetzt, eher ganz persönlich sozusagen nach einer Reise. Also nach einer Auslandsreise war ich quasi für drei Monate im Krankenhaus und habe eine Parasiteninfektion ausgeheilt, eine tropische, und während der Zeit habe ich mich damit ziemlich intensiv dann beschäftigt und danach war das für mich eigentlich relativ klar, dass ich mich in Parasitologie spezialisieren will und das da weitermachen will. Und wir hatten an der Uni, da gab es eben in der Zoologie eine Spezialisierung Parasitologie, wo ich auch dann eine Hiwi-Stelle bekommen habe, also dann die Interessen weiterverfolgen konnte.

Und und das wollte ich eigentlich weiter machen, nur habe ich dann zur Diplomarbeit keine eben im Bereich Parasitologie bekommen. Das wollte ich dann außerhalb der Uni machen, um über den Tellerrand zu gucken, wie man das so schön sagt und dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass ich in der Virologie gelandet bin. Und seitdem waren es dann eben nicht mehr die Parasiten, sondern die Viren, die mich gefesselt haben und dann habe ich dann so weiter gemacht. Also quasi nach der Diplomarbeit auch schon in der Virologie ging es für mich dann relativ klar geradlinig zur Promotion, auch auf dem Gebiet der Virologie.

Christina Schulz: Und war das für sie schon klar, dass sie promovieren möchten? War das für Sie so gesetzt und gegeben oder haben Sie da auch überlegt, ist das jetzt notwendig oder was ist mein Weg?

Dr. Andreas Kurth: Schon während des Studiums hatten wir ja so eine Art Betriebspraktikum, was wir außerhalb der Uni belegen mussten und durchführen mussten, auch eine Studienarbeit schreiben. Das waren sechs Wochen glaube ich und das habe ich dann schon in einem Institut gemacht, wo ich die Themen aufgreifen konnte, die ich aus diesen Hiwi-Stellen schon verarbeiten konnte. Also das war damals Elektronenmikroskopie und über die Elektronenmikroskopie bin ich zufälligerweise eben in diese virologische Arbeitsgruppe gekommen und hab da diese Themen bearbeitet. Und auch während der Diplomarbeit, was dann in der gleichen Arbeitsgruppe war, damals schon am Robert-Koch-Institut quasi. Also das war zu totaler Zufall, ich habe ganz viele verschiedene Stellen angeschrieben, wollte eigentlich schon für dieses Praktikum ins Ausland gehen und hatte da einfach Probleme, überhaupt irgendwas zu finden. Hab ganz viele angeschrieben, nur Absagen bekommen, hab mich dann in Deutschland umgehört und habe aus dieser Arbeitsgruppe am Robert-Koch-Institut eben eine Zusage bekommen. Und bin dann für die Studienarbeit dort gelandet und daraufhin dann auch für die Diplomarbeit, weil mir das ganz gut gefallen hat. Und wenn man dann in so einem wissenschaftlichen Betrieb sozusagen drin ist und das mal merkt, was dann die Möglichkeiten danach sind, dann ist es mehr oder weniger… es ist eine Notwendigkeit im wissenschaftlichen Lebenslauf, eine Doktorarbeit zu machen, also ohne dem geht es quasi nicht. Ja und von daher war das relativ selbstverständlich, nach der Diplomarbeit mich dann um eine Doktorarbeit zu kümmern. Und da gibt es ja dann wieder ganz viele Möglichkeiten, wie man was machen kann und ja, eins hat dann eben im Ausland dann auch funktioniert.

Christina Schulz: Jetzt haben wir schon kurz über Auslandsaufenthalte gesprochen. Manche private Natur oder vielleicht auch im Rahmen des Studiums oder von Programmen. Inwieweit würden Sie sagen hat das zu Ihrer persönlichen Entwicklung beigetragen?

Dr. Andreas Kurth: Ich sage mal aus der jetzigen Sicht, ich bin generell ein sehr Fremdsprachen fauler Typ, also das waren in meiner Schulzeit nicht gerade meine meine bevorzugten Fächer. Und gerade in der Wissenschaft ist es ja mittlerweile so, wir haben Kooperationen mit Kollegen im Ausland. Ich arbeite mittlerweile, habe Projekte in in Afrika, wo es französischsprachig ist, die Wissenschaftssprache ist nunmal Englisch. Also man muss schreiben können, man muss Vorträge halten auf Englisch und so weiter also man ist darauf angewiesen, das zu können. Und das war für mich glaube ich ein ganz wichtiger Teil, nicht nur fachlich, sondern auch sprachlich, zwischendurch ins Ausland zu gehen. Weil das in Deutschland nur mit Schule, wär das nicht so geworden, wie es jetzt ist. Und auch das ist schon was, was ich jetzt empfinde sozusagen, dass das ganz wichtig für mich war und auch mal aus dem sozusagen deutschen Forschungszirkel da mal rauszukommen und auch mal was anderes zu sehen. Weil im Nachhinein kann man das jetzt natürlich sagen, vorher wusste ich das ja nicht, dass auch die Arbeit, die Methoden und was man alles so macht, das ist natürlich überall gleich. Also das merkt man dann natürlich, wenn man mit anderen Laboren und Wissenschaftlern zusammenarbeitet, alle machen im Prinzip das Gleiche so von der Sache her, das ändert sich ja nicht. Aber die Art wie man arbeitet und wie man auch an Sachen herangeht und die Betreuung und das Teamgefüge, das ist in anderen Ländern schon unterschiedlich. Und wenn man das mal kennenlernt dann auf der einen Seite, kann man dann auch Dinge in Deutschland, wenn auch ganz viel kritisiert wird, kann man dann auch mal Dinge sozusagen würdigen, wie es ist. Genau und das einfach ein bisschen relativieren sozusagen gegenüber anderen.

Um mal ein Beispiel zu sagen, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, ich habe ein Stipendium bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. War für die Zeit, für die praktische Bearbeitung meines Themas, zwei Jahre in den USA und habe dort natürlich andere quasi PhD-Studenten gesehen, die eben pro Semester ihren Semesterbeitrag aufbringen mussten. Und das sind nicht unsere paar 100 €, was bei uns so für die Studiengebühren anfallen, sondern eben 10, 20, 30 tausend Dollar pro Semester. Das heißt jeder, der da aus der Uni raus geht, wenn er kein Stipendium hat, geht natürlich mit einem riesen Schuldenberg da raus und muss das erstmal abarbeiten. Von daher würdigt man dann auch die halbe Doktorandenstelle, die man in Deutschland bekommt und dafür bezahlt wird, auch wenn man 100% der Arbeit macht und im Prinzip 100% der Zeit mit seiner Arbeit verbringt. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt natürlich auch versuche, dann mal rüber zu bringen oder dann auch mal zu sagen, dass das woanders durchaus nicht besser ist. Und dass die Dinge, die wir in Deutschland haben, schon auf dem Bildungssektor sehr sehr gut sind in der Beziehung. Und das hat mir schon dabei geholfen, ins Ausland zu gehen, ungeachtet dessen, dass ich ganz toll finde andere Lebensweisen kennen zu lernen, um auch da mal seinen Horizont zu erweitern.

Finde ich also ganz wichtig, aber da ist nicht jeder so und man muss das sicherlich auch nicht machen. Das ist eine ganz persönliche Einstellung, ich fand das also ganz toll und finde das für mich wichtig, aber es gibt genügend, die auch in der Wissenschaft arbeiten, und die das nicht machen und die auch damit glücklich sind und damit auch erfolgreich sind und weiterkommen. Also das ist kein Muss, ja das muss man auch dazu sagen.

Christina Schulz: Wie hat sich dann konkret ihr Berufseinstieg gestaltet?

Dr. Andreas Kurth: Auch das, wie ganz oft im Leben, durch Zufall am richtigen Platz zur richtigen Zeit zu sein. Nach dem Stipendium oder mit dem Stipendium hatte ich meine Arbeit ja beendet und musste quasi aus den USA wieder ausreisen. Das war sozusagen Teil des Stipendiums, man muss dann also wieder raus. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, da auch weiter zu arbeiten, hätte da eine andere Stelle bekommen, aber das wurde halt nicht erlaubt für dieses Stipendium. Also man musste dann nach Deutschland wieder zurück und das bedeutete für mich natürlich, ich muss irgendwo eine Stelle bekommen und musste noch meine Doktorarbeit fertig schreiben. Also die war noch nicht fertig geschrieben und da halfen die Kontakte zum Robert-Koch-Institut, die ich vorher hatte von der Diplomarbeit, um da eine Teilzeitstelle zu bekommen als Wissenschaftler. Ich hab dann da angefangen zu arbeiten und nebenbei, also quasi dann in meiner Freizeit, meine Doktorarbeit fertig geschrieben. Und so ist der erste Schritt wieder zurück nach Deutschland entstanden, aus dem sich dann weitere, wie das bei ganz vielen so ist, befristete Projektstellen angeschlossen haben und weitere angeschlossen haben. Und dann die Doktorarbeit abgeschlossen, dann weitere Projektstellen und irgendwann hat sich das dann entwickelt zu einer quasi soliden Stelle, mit der Wertschätzung sozusagen, die es dafür braucht und dann auch die Rechtfertigung, diese Stelle zu entfristen. Also das ist dann der quasi ein bisschen steinige Weg, was jetzt bei mir nicht der Klassische für den Wissenschaftler war sozusagen, Doktor, Doktorarbeit, quasi dann Postdoc-Stelle, vielleicht dann noch eine Postdoc-Stelle und dann Arbeitsgruppe. Am Robert-Koch-Institut ist es eben nicht so klassisch und dann ist man in einer Arbeitsgruppe als wissenschaftlicher Angestellter angestellt und bearbeitet dann seine Themen oder die Themen, die halt in der Gruppe bearbeitet werden.

Christina Schulz: Jetzt sind Sie Fachgebietsleiter im Hochsicherheitslabor, das klingt ja schonmal per se unglaublich spannend. Nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit, in so ein Arbeitsalltag. Also wie können die Studierenden, die jetzt vielleicht zuhören, aber auch andere Interessierte, wie können wir uns das vorstellen?

Dr. Andreas Kurth: Dann fange ich mal an, nicht aus meiner jetzigen Sicht, sondern vielleicht noch ein paar Jahre vorher oder sozusagen jetzt aus der Sicht eines Postdocs oder eines Wissenschaftlers, der jetzt in meiner Gruppe z.B. arbeitet. Man braucht quasi eine möglichst solide Vorkenntnis sozusagen, in Virologie, infektiöses Arbeiten. Wir verlangen jetzt nicht unbedingt, dass man Erfahrung in niedrigeren Sicherheitsstufen hat. Hochsicherheitslabor bedeutet jetzt für uns Sicherheitsstufe 4, das ist also das Höchste was wir kennen und bearbeiten in dem Labor Erreger wie Ebola und Marburg-Virus, das was man so kennt. Das, ja, nicht unbedingt höchst ansteckende, aber die Erreger, wir nennen diese Gruppe 4 Erreger, da gibt es verschiedene Charakteristika, warum man diese Erreger in diese Stufe eingruppiert. Das hat was mit Ansteckung zu tun, mit Mortalität, also quasi wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran stirbt, Verfügbarkeit von Impfstoff, Therapeutika und so weiter. Wenn man in so einem Labor arbeiten möchte, ist es von Vorteil, wenn man das Prinzip des Personenschutzes oder infektiöses Arbeiten oder Sicherheitsstufen schon kennt, das ist klar. Wie gesagt ich habe vorher ja schon in der Diplomarbeit virologisch gearbeitet, auch danach während der Doktorarbeit und auch danach als wissenschaftlicher Angestellter virologisch gearbeitet, eher in Sicherheitsstufe 2 und dann Sicherheitsstufe 3. Und wenn man dann zum Hochsicherheitslabor Stufe 4 kommt, dann ändern sich noch mal einige Dinge.

Vielleicht das, was man so auch mal im Fernsehen sieht oder auf Bildern, ist, dass wir mit diesen Vollschutzanzügen in diesem Labor arbeiten, mit einer Fremdbelüftung. Das heißt wir laufen dann quasi wie Michelin-Männchen in diesem Labor rum und dieser Anzug ist für uns der wichtigste Personenschutz. Also die Luft, die diesen Anzug aufpumpt, die gewährleistet, dass quasi kein Erreger in diesen Anzug reinkommen, auch wenn dort mal ein Loch drinnen wäre und damit bewegen wir uns in dem Labor. Die Arbeitsmethoden sind identisch wie in anderen Labors auch, nur dass wir eben mit diesem Anzug, wir haben drei Paar Handschuhe an, mit diesem Gesichtsschutz sozusagen von dem Anzug, man sieht ein bisschen schlechter, also man muss ich an solche Sachen dran gewöhnen, man muss das ein bisschen trainieren. Die Arbeitsmethoden sind eher auf Sicherheit ausgelegt als auf Effektivität, das unterscheidet sich ganz häufig und wir müssen verschiedene Geräte oder Methoden auf Sicherheit überprüfen und entsprechend anpassen. Das heißt, dass man auch Leute, die jetzt schon jahrelange Erfahrung in anderen Laboren gesammelt haben und Methoden gelernt haben, dass man die gegebenenfalls quasi wieder neu lernen muss, mit diesen neuen Sicherheitskriterien. Was nicht immer einfach ist, aber das ist halt so.

Und und dann überlegt man sich seine Themen und hat Forschungsprojekte und muss dafür generell immer wesentlich mehr Zeit einplanen, als man das für andere Themen braucht. Die Vorbereitung ist länger, wir haben sehr viele Kontaktpunkte zu den regulierenden Behörden, wie wir so schön sagen. Und ganz viele Dinge müssen eben vorher immer beantragt werden, ausdiskutiert werden im Hinblick meistens der Sicherheit, Gentechnik arbeiten, arbeiten mit Tieren, das ist also immer sehr diskussionsintensiv. Und das heißt es geht ganz viel Zeit in die Planung von Versuchen und dann in die Vorbereitung. Die eigentliche Zeit, die wir im Labor selber verbringen, ist dann am Ende gar nicht so lang. Unsere Zeit wird dann auch noch natürlich damit gefüllt, dass wir längere Zeit zum Training brauchen und wir haben jedes Jahr wieder Auffrischungs-Trainings und so weiter. Also man beschäftigt sich sehr viel mit den Sachen drumrum, jetzt im Vergleich mit den Arbeiten selber, die man mit anderen Erregern in Sicherheitsstufe 2 z.B. machen würde, da würde man also viel mehr Zeit mit seinen Projekten, mit seinen Versuchen verbringen. Wir haben viel mehr Zeit, die wir benötigen für diese Sachen drumrum und die zu organisieren, das ist am Ende Stufe 4 Arbeiten.

Das Nette ist eigentlich, dass wir weltweit eine kleine Familie sind sozusagen, also man kennt sich und findet relativ einfach eine Forschungsnische. Man hat also nicht so viel Konkurrenz, wie das in anderen Gebieten der Infektiologie sozusagen ist und kann sich Dinge vielleicht auch überlegen oder aussuchen, die auch eher langfristig sind und eher komplizierter sind vielleicht, weil man eben kaum Konkurrenz hat. Das ist ein ganz netter Nebeneffekt sozusagen. Ansonsten ist es von der Forschung her nichts anderes als für andere Erreger, man beschäftigt sich damit und sucht sich was Interessantes aus und macht das am Ende, wenn man kann.

Christina Schulz: Wie sieht so ein Tagesablauf aus oder gibt es einen typischen Tagesablauf oder ist es sehr variabel?

Dr. Andreas Kurth: Ich hatte ja jetzt erzählt sozusagen für den Wissenschaftler, der in so einem Hochsicherheitslabor arbeitet, wie sieht es da aus also mit Versuch vorbereiten, planen. Dann konkret, wenn man jetzt z.B. einen Versuch im Hochsicherheitslabor durchführt, dann hat man Zellkultur-Versuche zum Beispiel. Dann bereitet man seine Zellen in einem normalen Labor außerhalb vor und holt sich dann alle Substanzen und Reagenzien und alles was man dafür braucht, versucht möglichst nichts zu vergessen, weil man ansonsten den ganzen Spaß halt wiederholt, weil man eben zwischendurch nicht mal schnell wieder raus und wieder rein kann. Und dann bereitet man sich auf das Labor vor, das heißt wir haben dann eine Umkleide, wo wir uns komplett ausziehen. Dann haben wir Labor-Unterwäsche, die wir anziehen und gehen dann mit der Labor-Unterwäsche in den quasi Anzug-Raum, wo wir uns diesen Vollschutzanzug anziehen. Der wird vorher mal getestet, dass der dicht ist, luftdicht ist und verkabeln uns mit Headset und so weiter. Also da gibt's noch ein bisschen Vorbereitung und dann ziehen wir uns den Anzug an und sind dann fertig quasi, um in das Labor reinzugehen. Das dauert dann ungefähr eine halbe Stunde oder 20 Minuten.

So und dann sind wir im Labor drin, da gibt es dann verschiedene Schleusen, wo wir durchlaufen müssen, um in das Labor zu kommen und sind dann im Labor. Das ist dann immer so die angenehmste Zeit, weil man weder Telefonanrufe bekommt noch irgendwie gestört wird. Also man kann sich dann eigentlich ganz gut auf seine Arbeit konzentrieren, ist dann in seiner kleinen Welt des Anzuges quasi eingeschlossen und bearbeitet dann seine Sachen. Man geht am Ende dann wieder aus dem Labor raus, über so eine Dekontaminationsdusche, wo man dann die Oberflächen des Anzuges, quasi alles was daran ist, inaktiviert. Auch die Schleuse, wo man dann da drinsteht, diese Dekontaminationsdusche, wird in dem Zyklus gleich mit inaktiviert, dekontaminiert. Dann verlässt man diese Dusche und zieht dann seinen Anzug wieder aus, geht sich dann normal mit Wasser duschen sozusagen, weil man in dem Anzug dann auch schon bisschen schwitzt und dann zieht man seine Sachen wieder an und geht wieder raus und hat seine Proben. Die kann man inaktivieren und ausschleusen und dann fängt man an, Analysen zu machen.

Christina Schulz: Also ein Forscheralltag, der sich relativ normal anhört, aber mit einer sehr speziellen Arbeitskleidung, vielleicht so?

Dr. Andreas Kurth: Genau und ein bisschen mehr Vorbereitung und Nachbereitung sozusagen, Zeit die man damit verbringen muss. Das ist so der normale Forscheralltag. Jetzt für mich speziell ist das jetzt eher seltener der Fall. Wie ganz viele, die eine Gruppenleitung dann übernehmen, den normalen Tag verbringe ich hier am Schreibtisch und bin neben der Versuchsplanung und Betreuung von den Mitarbeitern ganz viel mit einfach administrativen Dingen beschäftigt. Ein Hochsicherheitslabor verlangt unglaublich viel Administration mit den einzelnen Zulassungsbehörden, die die Aufsicht haben für diese Labore, wir haben jährlich Kontrollen, wir haben Wartungszyklen und so weiter. Also das klingt jetzt eher weniger spannend, ist auch nicht so spannend aus wissenschaftlicher Sicht, gehört aber einfach dazu, ja.

Und somit genieße ich dann die Zeiten, wenn ich Versuche wieder planen kann und mit meinen Mitarbeitern dann durchführen kann. Da hab ich dann im Endeffekt immer noch den Bonus mir auszusuchen, wo ich dann mal was wirklich wieder mitmache und kann mir dann Dinge rauspicken, wozu ich dann am meisten Spaß habe. Das ist dann auch ganz nett, natürlich.

Christina Schulz: Welche Kompetenzen sind besonders wichtig in ihrem Arbeitsalltag?

Dr. Andreas Kurth: Ich glaube Organisation ist das Wichtigste. Man kann also fachlich gesehen natürlich viele Dinge lernen, was dann dazu gehört und das ist sehr sehr vielfältig. Ich habe also bevor ich diese Stelle übernommen habe, auch natürlich noch kein Hochsicherheitslabor geleitet und konnte das nicht abschätzen, wie viel administrative Arbeit das bedeutet. Und das Fachwissen das ist also sehr breit gefächert. Man muss die Gesetzeslage von der Gentechnik verstehen, von dem Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, bestimmte bauliche Dinge verstehen können, weil das Labor eben technisch sehr komplex ist und man auch das verstehen muss und das nicht nur den Technikern überlassen kann, weil daran eben auch Entscheidungen verknüpft sind, die ich jetzt treffen muss zum Beispiel. Also ich muss am Ende auch die technischen Dinge verstehen und am Ende geht es dann um ganz banale Dinge eigentlich: Wie bekomme ich eine Probe aus Afrika nach Deutschland? Wie kann ich Proben von uns nach sonst wohin? Oder zwischen den Hochsicherheitslaboren, wo wir auch eben Korporation haben. Wie kann ich eine Ebola Probe aus den USA nach Deutschland verschicken? Also es sind natürlich so Dinge, die ich jetzt vorher auch nicht wusste, die man dazu lernen kann und das lernt man dann auch über die Zeit. Aber durch die Komplexität der Tätigkeit ist die Organisation dessen eigentlich das Wichtigste, dass man irgendwann noch durchsieht, was man eigentlich wann machen muss, um dann nicht irgendwie im Hamsterrad zu landen. Das ist schon, glaube ich, das ist das Wichtigste, ja.

Christina Schulz: Hat sich ihr Arbeitsalltag aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation verändert, also thematisch vielleicht aber vielleicht auch organisatorisch?

Dr. Andreas Kurth: Thematisch hat sich das für mich persönlich kaum geändert, eher organisatorisch, da sehr viel. Konkret heißt es, dass wir im Hochsicherheitslabor nicht mit Coronaviren arbeiten, weil Coronaviren Risikogruppe 3 Erreger sind und wir möglichst eben weiterhin unsere Kapazitäten für die Risikogruppe 4 Erreger nutzen wollen, aber Mitarbeiter zur Verfügung stellen, die dann in der Diagnostik z.B. für Corona aushelfen. Also da gibt es schon Verschiebung der Mitarbeiter, um die Arbeiten im Institut zu unterstützen, die notwendig sind, Corona-relevant. Und das heißt natürlich für uns jetzt oder für mich persönlich, dass wir unsere Arbeiten umorganisieren müssen, eben weniger Mitarbeiter zur Verfügung haben und natürlich trotzdem weiter in diesem Labor arbeiten müssen oder wollen, natürlich unsere Projekte weiter durchführen wollen. Und auch ganz banale Dinge, wenn wir eine Wartung z.B. des Labors durchführen, ist jetzt z.B. der Fall, dann müssen wir 40/50 Firmen organisieren, koordinieren, die dann nacheinander oder miteinander in das Institut kommen und ihre Anlagen entsprechend warten. Die sich dann wieder möglichst nicht treffen sollen und alles mit den Sicherheitsbarrieren usw. organisiert werden muss und die Firmen überhaupt kommen müssen, also überhaupt kommen können, auch mit den Restriktionen, die da sind. Also das sind dann organisatorische Dinge, die aufwendig sind. Ja auch unsere Projekte, z.B. in Afrika, liegen jetzt so vom Prinzip her seit einem Jahr brach, also das ist auf Standby. Weil wir einfach, es gibt z.B. kein Visum, also ganz banal. Die Botschaft in Berlin hat nicht mehr geöffnet und wir bekommen kein Visum und könnten auch, selbst wenn wir wöllten, im Moment nicht nach Afrika fliegen, wo wir unsere Kooperationspartner haben und wo wir eigentlich gerne unsere Projekte weiter bearbeiten wöllten. Ja also das sind die Sachen, womit wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Das wird sich sicherlich irgendwann ändern, aber das hat natürlich auch einen Einfluss auf unser alltägliches Forscher-Leben sozusagen.

Christina Schulz: Würden Sie heute nochmal Biologie studieren?

Dr. Andreas Kurth: Ich weiß nicht so richtig, wie momentan so die Studiengänge ablaufen, weil ich ja schon ein bisschen länger raus bin. Also ich würde mich wahrscheinlich genauso wie früher informieren erstmal, was eigentlich in den Studiengängen so gelehrt wird und wie die Bandbreite ist und dann wäre es sicherlich eine der engeren Auswahlmöglichkeiten. Auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, ich würde es nicht noch mal tun. Es ist auf jeden Fall eines der Top-Fächer, die ich wieder studieren wollen würde.

Christina Schulz: Wenn Sie sagen sollten, was das Wichtigste ist, was Sie während Ihres Studiums an der TU Dresden gelernt haben, mitgenommen haben, was wäre das?

Dr. Andreas Kurth: Ich glaube, zur Problemlösung den eigenen Kopf zu verwenden. Ich weiß nicht, aber man kann es vielleicht so simpel darstellen. Also das Studium, natürlich wird auch ganz konkret Wissen vermittelt und das wird auch konkret abgefragt, aber in der Biologie, was dann am Ende auch in der Wissenschaft ist, zum größten Teil wird man ja mit Problemen konfrontiert oder man sucht sich Probleme, offene Fragestellungen und die muss man in irgendeiner Weise versuchen zu lösen. Und dann kann man natürlich gucken, was andere machen und dann sowas ähnliches machen oder man löst sich eben davon und denkt selber drüber nach. Und ganz oft gibt es jetzt mittlerweile oder eben in meinem meiner jetzigen Position, gibt es ganz oft Situation, die gab es vorher noch nie. Also da kann ich niemanden fragen, wie man das lösen könnte. Und das heißt, ich muss mir möglichst selber Gedanken machen und andere fragen und Meinungen einholen und dann am Ende irgendeine Entscheidung treffen. Und das zu machen ist glaube ich auch ein Teil vom Studium, also da gab es dann Aufgaben, wurden Probleme erörtert und wir mussten uns Gedanken machen, wie wir das lösen. Und ich glaube das ist eins der wichtigsten Dinge, die ich von da glaube ich mitgenommen habe. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das vorher schon hatte.

Aber das würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen, ist anders als vielleicht in anderen Studienfächern, wo es wirklich ganz konkrete sozusagen Lehrpläne gibt oder Wissensvermittlung. In der Biologie ist es wirklich eher Fragestellung-orientiert oder problemorientiert, wo man sich die Sachen erschließen muss.

Christina Schulz: Vielleicht eher so eine Methodenkompetenz, die Sie insgesamt mitgenommen haben aus dem Studium.

Dr. Andreas Kurth: Genau, also auch das. Die natürlich dann in den Jahren fortbesteht, es geht ja immer weiter immer weiter, man lernt ja nie aus quasi. Und man erweitert sein Portfolio, von den Dingen, die man so kennt und weiß und vielleicht vertieft und einiges natürlich wieder vergisst. Aber am Ende schöpft man natürlich aus den Dingen, die man im Laufe der Zeit irgendwo gelernt hat und verbindet die dann möglich so gut, um Probleme zu lösen.

Christina Schulz: Was möchten Sie heutigen Studierenden noch mit auf den Weg geben?

Dr. Andreas Kurth: Es gibt ja nicht den Studenten. Also die Erwartungen und die Voraussetzungen sind natürlich bei den Studenten ganz unterschiedlich. Und es gibt sowohl welche, die genau wissen, am Anfang vom Studium oder schon, wenn sie im Sandkasten gebuddelt haben, dass sie genau wussten: ich will genau das tun! Wenn man aber nicht zu denen gehört, dann sucht man im Prinzip und muss sich irgendwann überlegen, wie lange will man eigentlich suchen, nach dem was man machen will und welchen Weg man verfolgen will. Und ganz oft, das ist so das, was sich bei mir zumindest entwickelt hat, ist, dass sich die Dinge entlang des Weges entscheiden oder ergeben und man dann die Dinge am Schopf greifen muss. Und dann möglichst machen, wozu man Lust hat.

Ganz wichtig glaube ich ist, dass man die Dinge tut, zu denen man eine Verbindung spürt und wo man Interesse hat, also das Interesse ist ganz entscheidend. Wenn man jetzt mal an die Wissenschaft denkt oder auch an andere Bereiche, was man jetzt als Biologiestudent machen könnte, wir sind jetzt nicht in der in der Richtung, wo man sagen wir mal die hochpreisigen Jobs dann am Ende bekommt. Und von daher glaube ich ist es ganz wichtig, das Interesse an erster Stelle zu stellen und seinen Interessen zu folgen. Egal ob man eine Aussicht bekommt oder sieht, dass das irgendwie sinnvoll ist für irgendeinen Job später. Weil was sich in den nächsten Jahren oder 10 Jahren entwickelt, das weiß keiner. Und die Dinge entwickeln sich, auch in der Biologie entwickeln die sich, das heißt wir können das jetzt nicht wissen, was passiert in den nächsten Jahren.

Und das ist glaube ich ganz wichtig, offen zu bleiben, flexibel zu sein, seinen Interessen nachzugehen und seinen Weg zu finden entlang des Weges. Und möglichst die Augen offenhalten, Ohren offenhalten, Dinge zu tun, auch mal rechts und links vom Tellerrand zu gucken und auch Dinge zu probieren, einfach, ob einem die liegen. Weil eben die Biologie so so vielfältig ist, dass man das glaube ich nicht wissen kann, wenn man anfängt zu studieren.

Christina Schulz: Herr Doktor Kurth, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch!

Dr. Andreas Kurth: Sehr gern, vielen Dank. Tschüss!

~ Gesprächsende ~

[Outro-Musik spielt]

Einspieler: Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter: tud.de/deinstudienerfolg/ofp

Alumni portraits

A little "outbreak" every day Dr. Andreas Kurth studied biology at TUD and now heads a high-security laboratory of the highest protection level. His research interests include life-threatening pathogens. And bats. How can you research viruses and still wear flip-flops? Find out in his portrait.

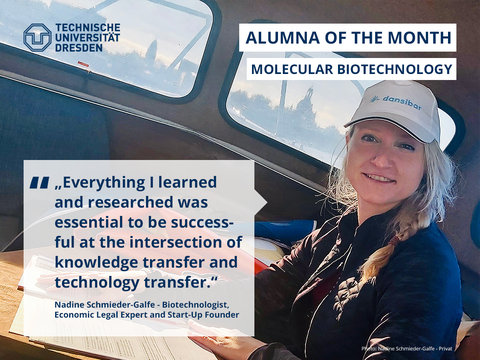

Entrepreneurship rocks! Nadine Schmieder-Galfe is no stranger to start-up circles. Both regionally and nationally. The energetic 38-year-old has achieved more than many in an entire career. In this portrait, she explains how the biotechnologist and business lawyer manages two companies, why she gives courses at the Summer School and why she is currently setting up a boot office.

Link area

Studying is more than a timetable, lecture hall and books. Therefore, we have compiled a few more useful links. Whether in the lecture hall center, in the lab or in the cafeteria; soon you will know your way around here and then also find the time to discover and enjoy Dresden and its surroundings for yourself.